Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista de Pedagogía

versión impresa ISSN 0798-9792

Rev. Ped v.25 n.73 Caracas mayo 2004

La perspectiva institucional de una nueva didáctica

Carlos Manterola

Escuela de Educación

Universidad Central de Venezuela

RESUMEN

El enfoque curricular dominante así como la didáctica enseñada en universidades y empleada en instituciones escolares, están configurados por la perspectiva disciplinar, contaminando otros conceptos como calidad, evaluación y formación. En este artículo se defiende la necesidad de cambiar y de enriquecer los conceptos de didáctica, de enseñanza y de escuela, presentando como alternativa una "didáctica institucional", que debe ir sustituyendo progresivamente a la "didáctica disciplinar" centrada en los contenidos y en el aula. Cada una de ellas se sustenta en una cultura y en una práctica de trabajo, que se explican. Se justifica la propuesta del cambio de didáctica en un aspecto práctico y en otro teórico: el práctico se concreta en los bajos resultados que se están obteniendo en el sistema escolar del país y la justificación teórica se resume en el desarrollo, durante los treinta y cinco últimos años, tanto en el país como en el extranjero, de investigaciones y experiencias educativas que enfocan el perfeccionamiento de la institución educativa incorporando el concepto de escuela como unidad de funcionamiento y centro del cambio educativo. Si no cambiamos las estructuras de la institución educativa será imposible mejorar la escuela y formar mejor a los estudiantes.

Palabras clave: Didáctica, enseñanza, curriculum, estructura escolar, calidad educativa, mejora escolar.

The institutional perspective of a new didactic

ABSTRACT

The dominant curricular approach as well as the didactics taught in universities and used in schools are formed by the disciplinary perspective, contaminating other concepts such as quality, evaluation and formation. In this article we argue for the need to change and enrich the concepts of didactics, teaching and school, presenting as an alternative an "institutional didactics" that must progressively substitute "disciplinary didactics" centered on the contents and on the classroom. Each one of them is based on a culture and on work practice which we elaborate on. We justify the change in didactics in relation to two aspects: one which is practical and refers to the poor results from the school system in the country, and one theoretical which refers to development in the last thirty five years, both in the country and abroad, of research and educational experiences that focus on the improvement of the school, incorporating the concept of school as a unit and as a center of educational change. If we dont change the school structures it will be impossible to improve the school and to better educate students.

Key words: Didactics, teaching, curriculum, schools structure, quality of education, school improvement.

1. INTRODUCCIÓN

En la Venezuela de hoy, se puede afirmar que el mayor problema educativo -y estamos lejos de solucionarlo- es la falta de cupo para que puedan incorporarse al sistema educativo todos los niños y jóvenes en edad escolar. Aunado a éste, el segundo gran problema educativo se describe con tres facetas escolares interrelacionadas: la primera se refiere al número de estudiantes de Educación Básica y de Educación Media, Diversificada y Profesional que las escuelas expulsan (Esté, 1992) del sistema escolar; la segunda es la repitencia; y la última, es la baja calidad de la formación que reciben los estudiantes en las escuelas. La solución al primer problema mencionado, radica fundamentalmente en el incremento sustancial de la inversión en educación, pues se necesitan más escuelas, más docentes y dotación de dichas escuelas. La solución al segundo problema, desde la perspectiva educativa, reside en perfeccionar la calidad escolar que se produce cuando se cambia el concepto de escuela, aunada a la transformación de la concepción de enseñanza, que prevalece en el sistema educativo y en los centros de Educación Superior que se dedican a la formación de formadores.

Este artículo estudia el denominado segundo gran problema educativo, el cual abarca las tres facetas mencionadas: baja calidad en la formación de los estudiantes de Educación Básica y Media, Diversificada y Profesional y altos índices de exclusión y repitencia escolar. Así mismo se propone una salida pedagógica que promueve la solución del problema planteado.

2. UNA TESIS

La respuesta que hasta ahora se ha dado en las universidades formadoras de educadores, como en las políticas educativas públicas, ya sea a la baja calidad en la formación de los estudiantes como a la exclusión y repitencia escolar, se ha centrado en perfeccionar a los docentes en su trabajo de aula; es decir, se intensifica el estudio de habilidades y estrategias para el trabajo en clase, se profundiza en la mejor planificación de las clases, se conocen nuevos recursos didácticos, se estudia cómo se realiza el aprendizaje y la evaluación, se perfecciona el conocimiento de los contenidos de las asignaturas, de sus técnicas y recursos, en fin, se introduce al futuro educador en el uso de las tecnologías de información y comunicación.

Sin embargo, este esfuerzo de los centros de Educación Superior y de las políticas de mejoramiento profesional por perfeccionar la enseñanza centrada exclusivamente en el entorno aula de clases ("didáctica disciplinar"), no ha repercutido en una mejor formación de los estudiantes, ni en la disminución del índice de repitencia ni de expulsión (Braslavsky, 2003; Hargreaves, 1996). La comprensión de este fenómeno de repercusiones tan dramáticas en nuestro país, se fundamenta en que todos estos cambios y mejoras en la formación del educador no han tocado el concepto didáctico en sí mismo.

Esa es la tesis que se propone. En otras palabras, mientras la formación de los alumnos se centre en el aula escolar y pierda de vista las interrelaciones didácticas del aula con la escuela, mientras el concepto de enseñanza se individualice en la relación de un docente con sus alumnos, obviando el trabajo didáctico institucional de toda la escuela, mientras se haga hincapié en los factores académicos de la formación de los alumnos, restando importancia a las repercusiones educativas de las decisiones administrativas de la escuela, mientras no se conciba que la institución escolar es un sistema complejo, que como tal es el que educa y forma a los estudiantes, docentes, empleados y padres y representantes, y, por último, mientras se enfoquen los intentos de cambio y mejora a nivel de cada docente y de cada aula, y no como una dirección de cambio global de toda la unidad escolar ("didáctica institucional"), los problemas arriba mencionados sobre calidad de la formación de los estudiantes, repitencia y exclusión, no se irán solucionando progresivamente.

En definitiva, la tesis que se presenta viene a enfrentar dos conceptos: el que hemos llamado "didáctica disciplinar" versus el concepto de "didáctica institucional", no porque sean contradictorios, sino porque la "didáctica institucional" incorpora a aquella, dándole significados distintos y, además, la tesis relaciona la dominación cultural en el mundo educativo de la enseñanza centrada en el aula, con la persistencia en el país de la baja calidad educativa y de los altos índices de repitencia y exclusión escolar.

Clarifiquemos cada una de las didácticas para deslindar el camino de cambio escolar que exige el país.

3. LA DIDÁCTICA VIGENTE: LA "DIDÁCTICA DISCIPLINAR CENTRADA EN EL AULA"

La didáctica vigente se piensa y concibe para ser desarrollada por un docente en un aula con un número de estudiantes y con unos programas de estudio. No se piensa fuera de esas variables. Esta forma de pensar la didáctica y la enseñanza se manifiesta, explícitamente, en una forma de trabajar por parte del docente e, implícitamente, por concepciones y creencias educativas que conforman un marco conceptual y que suelen estar en concordancia con sus acciones didácticas. A esta práctica y al marco cultural que la acompaña la hemos denominado "didáctica disciplinar centrada en el aula", y está vigente en nuestras escuelas y liceos de manera dominante y en las instituciones de formación docente de pregrado y postgrado. Veamos cómo la caracterizamos.

3.1. Nueve Características Principales de la "Didáctica Disciplinar Centrada en el Aula"

a) La "didáctica disciplinar centrada en el aula" es una enseñanza acomodada a la disciplina, a una asignatura específica. Si la hora de clase es de lengua materna, la didáctica que se utiliza no se sale del temario que dicta el área de lengua y literatura (Manterola, 2003). Si se trata de matemáticas, las actividades que realizan docentes y alumnos son de matemáticas, de algún contenido del programa correspondiente. Esta es la primera y fundamental característica de esta forma de entender la enseñanza: el docente no concibe que se puede enseñar castellano o matemáticas con una actividad de ciencias naturales o con una actividad de historia regional, por poner un ejemplo. Enseñar una asignatura es trabajando dicha disciplina, sin salirse de ella. Con esa concepción monodisciplinar también han surgido y se han desarrollado las didácticas especiales como asignaturas en la formación universitaria.

b) Una segunda característica de este tipo de didáctica, que se deriva de la primera, es el acento que se coloca en la enseñanza de los conceptos propios de la disciplina. Pareciera que lo fundamental de dichas áreas de conocimiento son los hechos, los fenómenos, los conceptos, las teorías; por tanto, el educador enseña principalmente dichos contenidos, olvidándose de muchas cosas, una, que los procedimientos, habilidades del pensamiento y valores que conciernen a dicha disciplina son tan fundamentales o más que los conceptos, para la formación de los estudiantes, máxime cuando la mayoría de aquellos conceptos no estarán vigentes en muy pocos años (Martínez, 1999). Esta práctica y creencia en la superioridad de los contenidos conceptuales se manifestará posteriormente en los exámenes escritos.

c) Una tercera característica de la didáctica disciplinar es el dominio del individualismo en la concepción del trabajo de aula (Hargreaves, 1994). Debido a la influencia que ha tenido la psicología en la educación, especialmente con las explicaciones de corte individualista que han dado sobre el aprendizaje autores de la talla de Piaget y de Ausubel, la enseñanza dominante se ha construido sobre el basamento de que cada persona construye su significado, construye su aprendizaje. Este constructivismo afianzado en el trabajo del individuo -en contra de otros enfoques constructivistas que se apoyan en la construcción social (Vigotski)- ha influido de tal manera en la didáctica que se manifiesta en un sinnúmero de acciones individualistas en la práctica diaria de enseñanza; mencionemos las más importantes: la forma aislada de planificar la clase por el docente, el trabajo de aula basado en la acción del educador y no del colectivo, las actividades y tareas que realizan los estudiantes en clase son fundamentalmente individuales. El camino que sigue la comunicación en el aula es del tipo docente-alumno-docente, la evaluación de los aprendizajes siempre es individual, pero además, como para intensificar ese carácter de soledad, en los exámenes no se puede consultar con ningún libro o apuntes propios.

El docente planifica solo, trabaja solo en el aula, cada uno compra algunos recursos didácticos que él cree que le ayudarán, el docente se comunica con un alumno y después con otro alumno, casi siempre se conversa con "un alumno" porque el aprendizaje es individual; los estudiantes están organizados en el aula en su pupitre individual, las tareas son individuales, por supuesto, los exámenes son individuales y la evaluación también, aunque esos jóvenes cuando sean adultos nunca vayan a trabajar solos. Es bueno clarificar que el significado del concepto individual aquí no tiene nada que ver con algo personal, particular, propio, característico, con trabajar de acuerdo a las características diferentes de individuos también distintos. Por el contrario; individual se toma aquí como algo opuesto a trabajar con otros, en parejas o equipos. Esta característica de la "didáctica disciplinar" es muy resaltante que se manifiesta tanto en las concepciones pedagógicas del docente como en su comportamiento laboral, y por ende en su lenguaje: "mi salón", "mis alumnos", mis actividades" (Hargreaves et al., 2001).

d) La cuarta característica proviene de una creencia dominante en el campo epistemológico (Roth, 1994; Mellado y Carracedo, 1993; Porlan, 1994, 1995; Duschl, 1997; Manterola, 1998), la cual predetermina en gran manera la didáctica. Se trata de la enseñanza esencialmente "transmisiva" que domina las escuelas y que se apoya en la creencia epistemológica según la cual el conocimiento científico es verdadero. Por ello, esta didáctica conduce a desarrollar una práctica donde el docente debe transmitir el conocimiento científico encerrado en una disciplina de la mejor manera y donde el alumno debe copiar lo más fielmente posible la verdad científica, para que en los exámenes pueda repetirla con fidelidad. El conocimiento científico, sea de las ciencias humanas como de las ciencias naturales, no se discute, ya que es verdadero; por tanto el docente lo "transmite" (Manterola, 1998) y al alumno se le obliga a comprender aquello que le comunicó el docente.

e) La quinta característica -consecuencia de la enseñanza individualista arriba explicada- es la de "trabajar sentado", en su silla o, peor aún, en su pupitre. Esto significa que el nivel de interacción del estudiante es con su libro de texto o con su cuaderno, que lo mantiene sentado en su ubicación en el aula de clases. No puede interactuar con otros compañeros o es muy difícil, ni con otro material que pueda tomar de la biblioteca de aula o de la escuela, ni con modelos o con tecnologías, ni con experiencias de campo o de ciudad. Es la pobreza del conocimiento, reducido a un texto o a la palabra de una persona. Es la orden que en la "didáctica disciplinar" el docente más frecuentemente utiliza con el alumno "¡Siéntate!".

f) La sexta característica de esta docencia es la forma dictatorial que asume. La hegemonía del docente es total. Este indica los objetivos, el temario, las actividades, los recursos a utilizar, las formas y criterios de evaluar, los tiempos de trabajo, todo el proceso de comunicación. Se aprecia por el nivel y el grado en que participan los estudiantes en la escogencia de los temas de trabajo, en las actividades que se realizan, en los propósitos que señalan el rumbo de la acción didáctica.

g) La séptima característica, como consecuencia de las dos anteriores, ocurre porque en esta didáctica el que más trabaja es el docente y no el alumno, quien es el que debe especialmente aprender. El docente prepara la clase, el docente presenta un tema, el docente lo explica, el docente realiza un ejercicio, el docente prepara una actividad interesante y la lleva al aula, el docente evalúa, el docente camina y se mueve, trae un recurso para la clase. En cambio, el alumno oye, sigue oyendo, copia, hace un ejercicio de la misma manera a como lo hizo el docente, memoriza un texto del libro, está atento para que pueda saber dónde va el profesor ante una posible pregunta. La actividad del alumnado en el salón de clases es muy reducida y abreviada, y tiene que ser así, pues una "didáctica disciplinar" y que se trabaja de forma individualista, es contradictoria a 37 alumnos de un aula laborando simultáneamente, pues necesitarían organizarse en equipos.

h) De todo esto, surge una octava característica muy importante en la enseñanza que es el nivel de exigencia que en las clases se les presenta a los estudiantes. Este nivel de exigencia de la enseñanza se puede medir por los resultados o contenidos que se aprenden, es decir, por los objetivos didácticos que se plantea el docente en una clase. Pozo (1996) plantea dieciséis tipos de resultados posibles clasificados en cuatro categorías de aprendizaje: conductuales, verbales, sociales y procedimentales. En cada una de ellas indica tres tipos de resultados, los cuales presentan una complejidad creciente que va desde un aprendizaje asociativo a un aprendizaje constructivo. Estos tipos de resultados de aprendizaje pueden cambiar su naturaleza cuando pasan de un saber implícito a uno explícito. Reigeluth (2000: 46), por su parte, plantea cuatro tipos de aprendizaje, que según él, recogen las propuestas de Bloom, Gagné, Ausubel, Anderson y Merrill, y son las siguientes: "memorizar información", que es el aprendizaje más sencillo y superficial; después -en orden de exigencia cognitiva- menciona el aprendizaje que consiste en "comprender las relaciones", que lo asemeja al aprendizaje significativo de Ausubel; el tercer tipo de aprendizaje es el de "aplicación de técnicas" que es semejante al de aplicación de Bloom; y, por último, el aprendizaje más complejo que consiste en la "aplicación de técnicas genéricas" que incluye el análisis, la síntesis y la evaluación de Bloom.

Como consecuencia de concebir la enseñanza encerrada en los contenidos conceptuales de la disciplina, el nivel de exigencia se suele quedar en el de "memorizar información" y rara vez alcanza el segundo nivel de exigencia el de "comprender las relaciones". Es fundamental que los docentes revisen sus planificaciones didácticas y su práctica para que se den cuenta del tipo de aprendizaje que piden al alumno y qué aprendizajes evalúan. Este nivel de exigencia le da el sentido moral a la enseñanza, por cuanto determina el tipo de formación que se busca desarrollar en los estudiantes: la de un tipo superficial, rutinario o la de una persona imaginativa, pensadora y reflexiva.

i) Por último, y como novena característica que se destaca de las anteriores en la "didáctica disciplinar centrada en. aula", es el olvido de las "culturas de los estudiantes" en los contenidos de la enseñanza. Pareciera, por ser "monodisciplinar", que el conocimiento que existe o el que únicamente es válido en el salón de clases pertenece a la "cultura crítica" y "académica" (Pérez, 1998a), mientras que otras, por ejemplo la "cultura experiencial" de los estudiantes no existe o no es importante para la escuela. El aprendizaje de los alumnos se realiza -según la didáctica disciplinar- sobre esas culturas y desde esas culturas extrañas a los alumnos, a su cultura y a la de sus familias. Contradiciendo todo constructivismo -a pesar de confesarse anticonductista- esta didáctica no atiende a las mediaciones reflexivas necesarias en todo proceso de conocimiento. Por el contrario, se enseña lo que dice la ciencia normada, sin tomar en cuenta la ciencia de los estudiantes. Estos sí existen en esta didáctica, pero todos son iguales; los estudiantes del aula son individuos homogéneos con una misma característica, con una cultura sin disonancias.

La exacerbación del dominio de la "didáctica disciplinar centrada en el aula" ha llegado a tal extremo en nuestro país -y también en otros- que prefiere que miles de estudiantes se gradúen de bachilleres sin haber cursado una o varias asignaturas por la falta de docentes "especializados", antes que buscar soluciones menos "disciplinares" y más interdisciplinarias, por no decir nada de la transdisciplinariedad, y cumplir con la obligación de formar mejor a nuestros estudiantes.

3.2. Marco Cultural que Sustenta la "Didáctica Disciplinar Centrada en el Aula"

Esa práctica didáctica está acompañada de una cultura particular, es decir, de unas creencias, ideas, imágenes, representaciones sobre enseñanza, alumno, aprendizaje, escuela, sociedad, etc. (Casado y Calonge, 2001) que acompañan esa forma de actuar del docente en el aula y la suelen confirmar como la adecuada. Fundamentándonos en Peter Senge (2002: 55 y ss) y en resultados de otras investigaciones (Barquín, 1991; López, 1994; Hargreaves, 1994; Gijaba, 1996; Pérez, 1997) podemos hacer una relación de esa cultura que enmarca y explica la "didáctica disciplinar":

- Existe la tendencia a creer que los niños vienen con muchas limitaciones a la escuela; las familias no se han preocupado o no han sabido enseñarlos y la escuela los va a enderezar.

- De igual manera, la escuela profesa que "se aprende con la cabeza y no con el resto del cuerpo".

- Se concibe que los alumnos "aprenden todos de la misma manera".

- Es en la clase en donde se aprende, no en la calle o en la ciudad.

- El aprendizaje es individual y la competencia lo acelera.

- También existe la creencia de que en el estudiantado hay niños inteligentes y niños torpes.

- Se entiende que el conocimiento es de por sí fraccionado.

- Existe la tendencia a creer que el conocimiento científico es objetivo y verdadero.

Será muy difícil cambiar una práctica educativa mientras el pensamiento pedagógico de los docentes, de los estudiantes y de los padres y representantes quede indemne.

Para terminar la exposición sobre la "didáctica disciplinar centrada en el aula", veamos cuál es el modelo pedagógico que la sintetiza.

3.3. ¿Modelo Pedagógico que compendia la "Didáctica Disciplinar Centrada en el Aula"?

Esta didáctica descrita tanto en su forma de actuar como en el marco cultural que la sustenta, se resume en un modelo que lo hemos definido como Modelo "DADOS". Como todo modelo, éste recoge en pocas variables aquellas características fundamentales de esa forma de enseñar. Estas características principales que definen esta didáctica constituyen cinco baluartes, que han resistido más de cien años, desde el inicio de la escuela. Estas fortificaciones de la enseñanza disciplinar centrada en el aula son las siguientes: "un docente - un aula - una disciplina - dos horas de clase - una sección", y ellas definen no solamente la didáctica, sino la arquitectura de la escuela, la administración de los docentes, la estructura de la supervisión, el presupuesto del ministerio respectivo, la formación que reciben los cursantes de la carrera docente en las universidades. Esta didáctica dominante está concebida, y llevada a la práctica, por la presencia de un solo docente (en algunas aulas de preescolar y de primer grado existe a veces un auxiliar), en un recinto de unos dieciséis metros cuadrados de superficie, en donde el conocimiento está dividido y subdividido en disciplinas (especialmente, lengua y matemáticas en los seis primeros grados de la Educación Básica), en un tiempo aproximado de dos horas de clase, ni menos, ni más, y, por último, este docente va a trabajar con una sección que suele significar unos 37 alumnos. Dentro de esos cinco baluartes se concibe y se práctica la enseñanza. No existe otra forma de pensar la enseñanza, sino dentro de esas cinco variables, que están presentes en cualquier tipo de escuela, en cualquier cultura. No existe un plan de formación de los educadores por parte del ministerio o de las universidades que no sea dentro de ese marco cultural didáctico. Un educador y 37 estudiantes metidos en un aula para aprender unos contenidos de unas disciplinas, pero en lapsos de trabajo de hora y media o dos horas, después vendrá el recreo o la salida, lo cual se repite por cuantas secciones tenga el plantel y por cuantos días tenga el año escolar. Descrito así, despojado de todo disfraz, el sistema escolar parece una artificiosidad sin ningún soporte teórico, que se ha copiado de la estructura del trabajo en las minas y las fábricas, de una patrulla de obreros, dirigidos por un capataz, en un lugar muy específico y con descansos apropiados para que rindan más en el trabajo.

La práctica de la didáctica disciplinar centrada en el aula y su marco cultural -en las últimas décadas- han sido poco útiles, especialmente en los niveles de Preescolar o Inicial, Básica y Media Diversificada y Profesional. Necesitamos otra didáctica, más acorde con las investigaciones realizadas en pedagogía en los últimos años y más eficaz. Veamos ¿cuál es?

4. EL CAMBIO QUE DEBEMOS DAR: POR UNA "DIDÁCTICA INSTITUCIONAL"

De acuerdo a la tesis que planteamos al inicio y de la explicación subsiguiente, la "didáctica disciplinar", por las características que definen su práctica y por el marco cultural que la acompaña, resulta inoperante en el proceso de mejorar la formación de los alumnos, promueve la exclusión y la repitencia escolar, y en estos últimos veinticinco años ha mostrado su ineficacia (Bravo, 2000). Necesitamos realizar un cambio en la concepción de la enseñanza para llevar a cabo la transformación que necesitamos realizar en el sistema escolar y educativo, a fin de desarrollar un proceso que nos lleve a atender a toda la población en edad escolar con excelencia. El camino que se propone consiste en centrar la enseñanza en la escuela, a través de la "didáctica institucional".

Este cambio de perspectiva al sustituir el aula por la escuela como centro de reflexión y de acción de la nueva didáctica, se ha desarrollado durante estos últimos cuarenta años en el área pedagógica. En los años sesenta y setenta del siglo pasado se realizan una serie de investigaciones, siendo una de las más nombradas el llamado "Informe Coleman", que dirigió James Coleman, publicado en 1966 con el título: "Igualdad de oportunidades educativas". Este y otros estudios semejantes apuntalan las orientaciones sobre la escuela, provenientes de la sociología de la educación, como la teoría de la reproducción, según la cual la escuela reproduciría la cultura e intereses de clase, negando al estudiante la posibilidad de superarse a través de ella, por cuanto el bagaje cultural del estudiante y de su familia eran determinantes (Fullan y Stiegelbauer, 1997). La polémica causada fue muy grande, porque según dicho informe "las escuelas tienen poca influencia sobre los resultados académicos de un niño, que dependen de su entorno y contexto social global" (Beare et al., 1992: 21). También hoy siguen realizándose investigaciones que ratifican que "el factor que explica más claramente las diferencias en el desarrollo cognitivo y académico de los alumnos y alumnas está configurado por las desigualdades socioculturales del contexto familiar" (Pérez, 1998a: 128).

Esta amenaza contra el orden social, por cuanto definía a la escuela como minusválida para cumplir la misión social, no estaba aislada; en ese tiempo surgieron los movimientos de la emancipación de la mujer, los derechos de los países del Tercer Mundo, el movimiento verde y, en educación, tomaron mucha importancia el pensamiento de Iván Illich contra la escuela y la influencia de Paulo Freire que describía una escuela opresora (Beare et al., 1992).

La respuesta a este embate contra la escuela no se hizo esperar y surgen distintos movimientos con la intención de "demostrar" que no solamente existen escuelas mejores y peores, sino que además se pueden determinar aquellos factores que las hacen más efectivas. En estos últimos cuarenta años se han desarrollado a nivel internacional, y están en plena vigencia en el mundo educativo, una serie de propuestas teóricas sobre la escuela, que cambian el concepto de institución educativa, la función del aula, y -por tanto- el trabajo de los docentes y su formación. Entre ellas -a nivel internacional- podemos mencionar al Movimiento de la "Eficacia Escolar" (Effective School), el Movimiento de "Mejora de la Calidad de la Escuela" (School Improvement), el Movimiento de la "Mejora de la Eficacia Escolar" (Effectiveness School Improvement - ESI) y el Movimiento de la Organización Que Aprende (Learning Organization). Y, en nuestro país, aunque más tardíamente se han realizado experiencias de mucha valía, dentro de este nuevo concepto donde la escuela y no el aula es el centro de la reflexión y de la acción transformadora. En este sentido, se pueden mencionar diversas experiencias de cambio realizadas en el país en el nivel de la institución escolar: la experiencia educativa en 1972 en el Instituto Técnico Jesús Obrero en Los Flores de Catia, el Proyecto Pedagógico de Plantel del Ministerio de Educación, las Escuelas Integrales del Estado Mérida, "Reconstruyendo la Escuela" en el Estado Monagas por el GESEP, la Escuela Activa en el Estado Bolívar, la Red de Escuelas de Excelencia del Dividendo Voluntario para la Comunidad, La Universidad va la Escuela (LUVE), la experiencia de Fe y Alegría, la Escuela Activa para la Dignidad en el Zulia, el Proyecto Paria, las Redes Escolares en la Ciudad, el Proyecto Educativo de la Zona Educativa del Estado Aragua y las Escuelas Bolivarianas del Ministerio de Educación y Deportes, entre otras muchas.

Todos estos trabajos de cambio escolar (que exigen otro artículo) han dado como fruto diversos modelos de concepción de la escuela, han identificado factores que poseen correlación positiva con algunas mejoras y describen reales cambios en la formación de los estudiantes, que sustentan no sólo teóricamente sino también en la práctica la propuesta de cambiar una "didáctica disciplinar", que no cabe en sus parámetros teóricos, por una "didáctica institucional".

4.1. Características y Marco Cultural que Sustentan la "Didáctica Institucional"

Las investigaciones realizadas por estos movimientos pedagógicos y las experiencias llevadas a cabo en nuestro país y en el extranjero han ido cambiando la forma de entender la educación, la escuela y la enseñanza, las cuales están conformando una nueva cultura pedagógica, que da base suficiente para proponer la "didáctica institucional" como alternativa a la didáctica dominante disciplinar y centrada en el aula. Ayudados de varios autores (Fullan y Stiegelbauer, 1997; Pérez, 1997, 1998b; Senge, 2002; Barquín, 1991; Hopkins, 1997; Stoll y Fink, 1999; Bolívar, 2000; Hargreaves et al., 1998, 2001; Santos, 2001; Murillo, 2001, 2003; Muñoz-Repiso, 2000, 2002) se puede hacer una relación de algunas características y de la cultura que enmarca y explica la nueva forma de entender la didáctica, que la hemos definido como "institucional", las cuales pueden sintetizarse en estos aspectos:

- La escuela se entiende como un cruce de culturas (crítica, académica, social, institucional y experiencial), que provoca tensiones, aperturas, restricciones y contrastes en la construcción de significados.

- La escuela, y no el aula, debe considerarse la unidad y centro del cambio. El programa real es cambiar la cultura de la escuela y su práctica, y asegurar el desarrollo total de la escuela.

- La escuela no es objeto de cambio, sino que ella es el sujeto que concibe y realiza el cambio.

- Las estrategias de implementación del cambio implican una interacción entre los enfoques «de arriba abajo» y «de abajo arriba». Cada uno por sí solo no ha dado buenos resultados. El primero proporciona el marco, los recursos y una selección de alternativas; el segundo, la energía, el compromiso, la continuidad, la implementación basada en la escuela y, en definitiva, el éxito. Las reformas e innovaciones externas necesitan ser modificadas para ajustarse al contexto propio de la escuela.

- El enfoque de cambio se realiza en varios niveles: en el de los docentes, los directores, los estudiantes, los padres, las autoridades locales y nacionales, etc. El cambio pocas veces implica innovaciones aisladas.

- El cambio ha de basarse en las "condiciones internas" de la escuela: estructuras de organización y de funcionamiento, actividades de enseñanza y aprendizaje, cultura escolar, distribución de recursos, distribución de responsabilidades, procedimientos de la escuela y el empleo de los recursos.

- Destacar la importancia de un trabajo conjunto, fruto de un sentido de comunidad y visión compartida del plantel. Se deben armonizar las concepciones y actuaciones de los diferentes niveles de influencia que se dan en la institución: aula, escuela, docentes, familias, alumnos, vecinos, red social.

- Cada escuela tiene su cultura particular, diferente al de otras escuelas; por tanto, el cambio es abordado de forma distinta por cada escuela.

- El perfeccionamiento de la escuela requiere habitualmente un tipo de apoyo externo, por tanto, se defiende una autonomía -no absoluta- sino progresiva.

- La calidad va unida a la equidad, de modo que el éxito sea alcanzado por todos los alumnos.

- Lo didáctico y lo administrativo van amarrados en una misma dirección y sentido.

- Se defiende que todos los alumnos pueden aprender si se dan las condiciones y el apoyo apropiados.

- El cambio efectivo lleva tiempo (tres a cinco años o más), así pues, la persistencia es esencial.

- La gente tiene que entender el cambio y elaborar su propio significado mediante la clarificación, que a menudo aparece a través de la práctica. El cambio constituye una experiencia personal. Es necesario reconocer y atender los intereses individuales.

- El conflicto y el desacuerdo resultan inevitables y a la vez fundamentales. No sería realista esperar que todo el mundo cambie. Existen muchas razones válidas para no llevar a cabo el cambio; no siempre se trata de una resistencia a todo tipo de cambio.

- Existe una tendencia hacia la institucionalización. El cambio y la mejora solamente serán satisfactorios cuando formen parte del comportamiento natural de los profesores de la escuela.

El pensamiento pedagógico ha cambiado; ya no se puede entender una didáctica encerrada en un aula y restringida a la acción del docente. La didáctica se conforma -ahora- en la escuela como organización, que posee estructuras y funcionamiento, las cuales determinan la enseñanza que desarrollan los docentes en el aula y fuera de ella. Esta nueva forma de comprender la realidad educativa escolar exige también una nueva forma de practicar la enseñanza.

4.2. La Didáctica Institucional, por un nuevo Modelo de Enseñanza

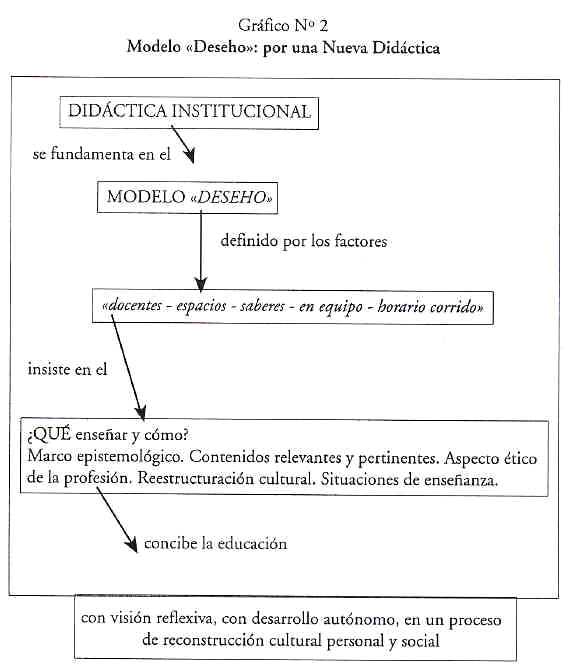

La didáctica institucional está concebida en el marco de la escuela y no del aula únicamente, y se fundamenta en un modelo pedagógico totalmente diferente al "DADOS" y que hemos denominado "DESEHO". Está fundamentado -al igual que el anterior- en cinco nociones, cuyas iniciales dan el nombre al modelo y las cuales son las siguientes: "docentes - espacios - saberes - en equipo - horario corrido". En este nuevo modelo ya no hay docentes de grados y secciones particulares, por el contrario, existen diferentes docentes, con distintas capacidades que trabajan con equipos de estudiantes que se han reunido alrededor de un problema. Ahora son unas 14 educadoras para trabajar con unos 350 alumnos que están distribuidos en diferentes niveles de desarrollo, no necesariamente en grados y secciones. Más aún, ahora no necesariamente hay clase de matemáticas, castellano o folklore, sino diversos problemas que ha planteado el colectivo y que lo estudia con perspectivas distintas. Ahora solo hay dos timbres (tan ruidosos y molestos), el de entrada y el de salida. Entramos a las siete de la mañana y salimos a las doce del mediodía, es decir que tenemos unas cinco horas para trabajar.

Tampoco hay aulas con el significado de antes; claro, los salones, sillas, pizarrones y bibliotecas etc., están en el mismo sitio porque todavía no se ha podido construir una escuela como la que requiere la "didáctica institucional", pero no tienen el mismo sentido de antes. Ahora se aprecia que existen muchos espacios para trabajar, de acuerdo a como se organice el colectivo escolar. Hay aulas, al igual que existen pasillos, "canchas", algún terreno baldío y, con suerte, hasta una mata que da sombra, y existe una computadora y un televisor con betamax y un depósito de desechos; ahora todos ellos pueden constituirse en espacios en los que se puede trabajar. Ya no hay aulas como las veíamos antes, ahora lo que apreciamos son espacios distintos, todos ellos aprovechables para trabajar.

Con el nuevo marco cultural, al entrar a la escuela no vemos ya al docente de 4º grado, sección A, ni al docente de educación física, etc., sino que percibimos que en la escuela hay bastantes docentes, tal vez lleguen a catorce o a cincuenta. Al cambiar nuestra cultura escolar, rompemos esa maligna correlación "un docente - una sección - una disciplina", y la cambiamos por la correlación "docentes - equipos de trabajo - problemas reales de investigación". Ahora, en cambio, es verdad que no pudo venir a la escuela la maestra Juanita o el profesor Diógenes, pero no la docente de 4º B, ni el profesor de física; el problema cambia totalmente.

Los problemas que se plantea el colectivo van conformando los equipos de trabajo, que no necesariamente tienen que corresponder con los grados escolares. Muchos problemas pueden ser estudiados por alumnos de la segunda etapa, sin diferenciar si están en 4º ó 5º ó 6º grado; algo parecido ocurre en la primera etapa, y en la tercera, y en Media, Diversificada y Profesional.

La organización de la escuela cambia totalmente, los equipos pueden consultar ahora -no solamente- a su maestra sino a 13 profesionales más que están a su disposición; además, al tener un horario de unas cinco horas corridas, aparecen, como por arte de magia, los negocios, plazas y talleres que están alrededor de la escuela. Ahora, hay tiempo para hacer visitas, para tener entrevistas, para hacer dibujos de edificios o de esculturas que están en la plaza; ahora se puede indagar en el consultorio de al lado problemas que los equipos tienen. Con esta nueva forma de ver las cosas, cerca de la escuela hay de todo; hay oficinas y empleados de organismos públicos que se pueden visitar y organizar reuniones y trabajos con sentido para el alumno y para la comunidad. En esa nueva estructura -sin timbres, sin recintos cerrados, con otra concepción del papel del docente- el tiempo de la escuela se multiplica, el trabajo escolar cambia de sentido, la participación de las familias y de los vecinos es más fácil. Ahora, se abren amplias posibilidades de emplear el tiempo (Ridao y Gil, 2002) y los problemas habituales de la escuela -normalmente de orden disciplinar- cambian totalmente. Cambia el problema de las suplencias y aflora el tiempo para que diferentes comisiones de docentes se dediquen a preparar los recursos didácticos para el próximo trimestre, para discutir el problema de la evaluación, para intensificar la participación de las familias.

La "didáctica institucional" no está definida por rutinas; hay que construirla progresivamente. En esta didáctica el QUÉ enseñar es tan importante como el CÓMO enseñar. Se van a trabajar contenidos relevantes y pertinentes para los estudiantes y su entorno cultural, donde el aspecto epistemológico es de primera importancia a la hora de elegir lo que se enseña y cómo se enseña. Ya pasó esa concepción según la cual el conocimiento científico es verdadero y, por tanto, la forma de ofrecérselo a los estudiantes cambiará su tono y su importancia; ahora no se lo conoce para reproducirlo, sino para reestructurarlo; lo que nos dicen los libros y lo que nos enseña el docente ya no es para copiarlo, ahora es para discutirlo. Los docentes y los alumnos, ahora, crean situaciones desafiantes cognitivamente, ricas en recursos y posibilidades, en un clima de colaboración y de trabajo en equipo que ayudará a cada estudiante y docente a incrementar su desarrollo con autonomía, en un proceso de reconstrucción cultural, personal y social.

El gráfico siguiente nos puede ayudar a exponer esta idea de la "didáctica institucional":

5. A MODO DE CONCLUSION

Una política educativa nacional que persiga ir solventando el segundo gran problema educativo del país, definido por la baja calidad de la formación de los estudiantes, por la exclusión que el sistema escolar realiza con sus estudiantes y por la repitencia de los alumnos, debe abarcar una serie de acciones integradas que surgen de una nueva forma de entender la escuela. Con la nueva cultura de una didáctica institucional, las estructuras administrativas y de funcionamiento de la institución escolar no se disocian de la parte didáctica y de la enseñanza. Ahora se entiende que la didáctica de aula no puede cambiar sustancialmente si no se modifican las estructuras y el funcionamiento del liceo. Ahora se explica que aunque haya directrices y ayudas de "arriba", si éstas no son solicitadas por "abajo" no tendrán éxito. Es hora de romper el horario avasallador de hora y media, porque de lo contrario seguiremos con una enseñanza basada en la pobre interrelación alumno-profesor. Ya es hora de que cada comunidad de docentes de la unidad educativa decida lo que quiere hacer, sin que la administración le ponga limitaciones ni solicitudes de permisos, y precisamente sobre ese plan de la escuela, la supervisión educativa se coloca en el lugar de ayudante y de asesor. Ya es hora de que las universidades que forman docentes incorporen al concepto de didáctica las variables estructurales de la institución y el concepto de equidad. En ese conglomerado de factores hay que entender la enseñanza, rompiendo con esa didáctica alucinada por la búsqueda de recursos y técnicas que aseguren el aprendizaje de los alumnos. Las estructuras de la institución educativa son el pivote de las acciones de mejoramiento de la calidad de la educación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Barquin, J. (1991). La evolución del pensamiento pedagógico del profesor. Revista de Educación. 294: 245-274. [ Links ]

2. Beare, H., Caldwell, B.J y Millikan, R.H. (1992). Cómo conseguir centros de calidad. Nuevas técnicas de Dirección. Madrid: La Muralla. (Original 1989). [ Links ]

3. Bolívar, A. (2000). Los centros educativos como organizaciones que aprenden. Promesa y realidades. Madrid:La Muralla. [ Links ]

4. Braslavsky, C. (2003). Panorama Internacional sobre Calidad y Equidad en la Educación. Congreso "Calidad, Equidad y Educación". Donostia, 28 y 29 de agosto del 2003. [ Links ]

5. Bravo, L. (2000). La Escuela Venezolana. Educación de masas, políticas y resultados a partir de 1958. Caracas: Episteme. [ Links ]

6. Casado, E. y Calonge, S. (2001). Conocimiento Social y Sentido Común. Caracas: Facultad de Humanidades y Educación, UCV. [ Links ]

7. Coleman, J. S., Campbell, E. Q., Hodson, C. J., McPartland, J., Moo, A. M., Weinfeld, F. D. y York, R. L. (1966). Equality of Educational Opportunity, 2 vols. Washington D.C.: Government Printing Office. [ Links ] 8. Duschl, R. A (1997). Renovar la Enseñanza de las Ciencias. Importancia de las teorías y su desarrollo., Madrid: Narcea. [ Links ] 9. Esté, A (1992). El aula punitiva. Descripción y características de las actividades en el aula de clases. Dos tomos. Caracas: TEBAS, FHE/UCV (mimeo). [ Links ] 10. Fullan, M. y Stiegelbauer, S. (1997). El cambio educativo. Guía de planeación para maestros. México: Trillas (original 1991, The New Meaning of Educational Change. Nueva York: Teachers College Press). [ Links ] 11. Gijaba, R.E. (1996). La cultura de la escuela. Creencias pedagógicas y estilos de enseñanza. Buenos Aires: Aique. [ Links ] 12. Hargreaves, A. ( 1994). Profesorado, cultura y postmodernidad. Cambiar los tiempos, cambia el profesorado. Madrid: Morata (original en inglés, Changing teachers, changing times. Teachers work and culture in the postmodern age. Londres: Casell). [ Links ] 13. Hargreaves, A., Earl, L. y Ryan, J. (1996). Una educación para el cambio. Reinventar la educación de los adolescentes. Barcelona: Octaedro (original en ingles, Schooling for change: Reinventing Education for Early Adolescents. S.e.) [ Links ] 14. Hargreaves, A., Earl, L., Moore, S. y Manning, S. (2001). Aprender a Cambiar. La enseñanza más allá de las materias y los niveles. Barcelona: Octaedro. (original Learning to Change. Jossey-Bass). [ Links ] 15. Hopkins, D. y Lagerweij, N. (1997). La base de conocimientos de mejora de la escuela. En Reynolds, D. y otros, Las Escuelas Eficaces. Claves para mejorar la enseñanza, (pp. 71-101). Madrid: Aula XXI / Santillana (original en inglés 1996, Making good schools. Linking School. Londres: Routledge). [ Links ] 16. López, J. (1994). El pensamiento del profesor sobre el conocimiento de los alumnos. Investigación en la Escuela. 22: 59-65. [ Links ] 17. Manterola, C. (1998). ¿Qué pensamiento epistemológico usas en tus clases? Educación. 183: 41-53. [ Links ] 18. Manterola, C. (2002). Un Modelo Didáctico para Mejorar la Enseñanza. Anuario - Educación Integral. Reflexiones y Experiencias, (pp. 12-42). Año 4, No. 5. Caracas: Universidad Nacional Abierta. [ Links ] 19. Manterola, C. (2003). Lo que se enseña y lo que se aprende: una perspectiva institucional. 2 vols. Tesis de Doctorado en Educación. Caracas: Facultad de Humanidades y Educación, UCV (mimeo). [ Links ] 20. Martínez, M. (1999). La nueva ciencia, su desafío, lógica y método. Mexico: Trillas. [ Links ] 21. Mellado, V. y Carracedo, D. (1993). Contribuciones de la filosofía de la ciencia a la didáctica de las ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 11 (3): 331-339. [ Links ] 22. Muñoz-Repiso, M., Murillo, F. J., Barrio, R., Brioso, Mª J., Hernández, Mª L. y Pérez-Albo, Mª J. (2000). La mejora de la eficacia escolar. Un estudio de casos. Madrid: MECD / CIDE. [ Links ] 23. Murillo, F. J. (2001). Dos caminos convergentes. Cuadernos de Pedagogía, 300: 48-53. [ Links ] 24. Murillo, F. J. (2003). Una panorámica de la Investigación Iberoamericana sobre Eficacia Escolar. REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación.1 (1). Disponible: http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/ [ Links ] 25. Murillo, F. J. y Muñoz-Repiso, M. (coords.) (2002). La mejora de la escuela. Un cambio de mirada.Barcelona: Octaedro / MECD. [ Links ] 26. Pérez G., A. I. (1997). Historia de una Reforma educativa. Sevilla: Díada. [ Links ] 27. Pérez G., A. I. (1998a). La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Madrid: Morata. [ Links ] 28. Pérez G., A. I. (1998b). La escuela educativa en la aldea global. Cuadernos de Pedagogía, 286: 88-94. [ Links ] 29. Porlán A., R. (1995) Las creencias pedagógicas y científicas de los profesores. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 3 (1): 7-13. [ Links ] 30. Porlán A., R y otros. (1996). Conocimiento profesional deseable y profesores innovadores: fundamentos y principios formativos. Investigación en la Escuela, 29: 23-38. [ Links ] 31. Pozo, J. I. (1996). Estrategias de aprendizaje. En COLL, C., PALACIOS, J. y MARCHESI, A., Desarrollo psicológico y educación, tomo II Psicología de la Educación, (pp 209-221). 8ª reimpresión. Madrid: Alianza. [ Links ] 32. Reigeluth, C. M. (2000). ¿En qué consiste la teoría de diseño educativo y cómo se está transformando? En Reigeluth, C. M. (ed.). Diseño de la Instrucción. Teorías y modelos, (pp. 15-40). Madrid: Aula XXI / Santillana. [ Links ] 33. Roth, W.-M. (1994). Physics Students Epistemologies and Views about knowing and learning. Journal of Research in Science Teaching, 31 (1): 5-30. [ Links ] 34. Santos, M. A. (2001). Enseñar o el oficio de aprender. Santa Fe: Homo Sapiens. [ Links ] 35. Senge, P. M. (2002). Escuelas que aprenden. Norma: Bogotá (original 2000, Schools that learn). [ Links ] 36. Stoll, L. y Fink, D. (1999). Para cambiar nuestras escuelas. Reunir la eficacia y la mejora. Barcelona: Octaedro (original en inglés 1997, Changing our schools. Open University Press). [ Links ]