Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Cuadernos del Cendes

versión impresa ISSN 1012-2508versión On-line ISSN 2443-468X

CDC v.25 n.67 Caracas abr. 2008

Organizaciones sociales y anclaje territorial Escenarios y componentes de la transformación socioterritorial y local en Venezuela

Beate Jungermann*

* Profesora del Centro de Estudios del Desarrollo, Cendes, Universidad Central de Venezuela. bjungemann@gmail.com

Resumen

Los movimientos y organizaciones sociales en América Latina luchan por mejores condiciones de vida, exigiendo mayor participación en las políticas públicas desde y en sus territorios. El anclaje socioterritorial de las organizaciones sociales tiene mucha importancia para la democratización de la sociedad. En este artículo se considera si, en el caso venezolano, se están construyendo nuevos espacios públicos en el nivel microlocal, a partir de las prácticas de las organizaciones comunitarias. El análisis de organizaciones como los Consejos Comunales y Comités de Salud muestra logros, dificultades y contradicciones en los que están insertas sus prácticas comunitarias. Se concluye que en Venezuela ha comenzado la difícil construcción de espacios públicos institucionalizados para el ejercicio de la ciudadanía anclada en lo socioterritorial.

Palabras clave

Organizaciones sociales / Transformación socioterritorial / Espacios públicosAbstract

In Latin America, social movements and organizations engage in a struggle for better living conditions, demanding more participation in public policies, from and in their territories. For the democratization of society, the socioterritorial anchoring of social organizations is very important. This article examines if in the Venezuelan case new public spaces are being built in the microlocal level, based on the practices of communitarian organizations. The analysis of organizations such as Communal Councils and Health Committees shows achievements, difficulties and contradictions in which their communitarian practices are embedded. The difficult construction of institutionalized public spaces for the exercise of a citizenship anchored in the socioterritorial realm has begun in Venezuela.

Key words

Social organizations / Socioterritorial transformation / Public spacesRECIBIDO: NOVIEMBRE 2007 ACEPTADO: ABRIL 2008

Introducción

Lo (socio)territorial tiene hoy una gran importancia para comprender los profundos procesos de cambio que están experimentando las sociedades periféricas del sistema capitalista global. Muchos de los movimientos y las organizaciones sociales que han surgido en América Latina a partir de los años noventa muestran una expresa dimensión territorial en su lucha social.

1Este anclaje territorial es, entre otras, una consecuencia de los impactos causados por las políticas neoliberales en los ámbitos económico, político, ambiental y cultural, tanto en la escala global como en cada territorio nacional. Muchos movimientos han optado por una ocupación y/o (re)apropiación de espacios territoriales, experimentando y rescatando formas de vivir, de producir, de autogobernar y/o autogestionar que les permitan preservar y (re)construir su identidad territorial, basándose en la reivindicación de sus derechos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales. Estamos hablando de movimientos sociales como el Movimiento Sin Tierra (MST) en Brasil; los zapatistas en Chiapas, México; el Movimiento Social de Comunidades Negras en el Pacífico colombiano; también de movimientos como los «piqueteros», específicamente de los trabajadores de fábricas recuperadas, y las asambleas barriales en Argentina; el movimiento de la «Coordinadora del Agua» en la guerra del agua cochabambina, y el que se agrupa alrededor de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Las características de estos movimientos y organizaciones sociales muestran que los conflictos sociales en América Latina, como en otras regiones, ya no son particularmente expresión del conflicto asalariado keynesiano-fordista, en el cual los sindicatos son el sujeto privilegiado; los nuevos sujetos del cambio se mueven fuera de las relaciones formales de clase y se concentran en el nivel socioterritorial (Altvater, 2006). Estos actores son organizaciones y movimientos sociales muy diversos que buscan la formación de redes socioterritoriales –locales, nacionales y transnacionales– y persiguen objetivos más amplios en sus reivindicaciones. En los asentamientos de los MST, en los emprendimientos productivos de los movimientos de desocupados y las experiencias de producción solidaria de fábricas recuperadas en Argentina (Palomino, 2004), por ejemplo, se dan múltiples procesos y prácticas de autoorganización social y productiva, así como diversas formas de gestión comunitaria, constituyendo «nuevas territorialidades sociales» (Algranati y otros, 2004). En el caso de Chiapas, en su modo de vivir y producir los zapatistas buscan expresamente una convergencia entre ecología y socialismo (Loewy, 2006).

Otras experiencias y dimensiones de la lucha de los movimientos y organizaciones sociales son aquellas de grupos que se convirtieron en partidos políticos de izquierda, y que al llegar al poder implementaron políticas de transformación importantes a través de distintos modelos de descentralización, con avances significativos de participación directa de la población en el desarrollo local. En este sentido se puede nombrar el Communist Party of India (CPM) del estado Kerala en la India, el Partido dos Trabalhadores (PT) en Porto Alegre, Brasil y el African National Congress (ACN) en África del Sur.2

De cualquier manera, muchos de los movimientos sociales latinoamericanos de hoy día aparecieron como respuesta a los impactos negativos del modelo neoliberal, caracterizándose desde su creación por su lucha por la autonomía frente al Estado. Pero en el caso de Venezuela, la mayoría de las organizaciones sociales nuevas3 serán inducidas por el aparato gubernamental luego de la victoria electoral del bloque progresista, mientras otras, ya existentes antes del régimen actual, serán reforzadas.4

La creación de las nuevas organizaciones sociales por parte del Estado venezolano formará parte de una estrategia de inclusión social. No obstante, tal estrategia deja abierta reflexiones críticas e interrogantes sobre las posibilidades y limitaciones de la misma para la construcción de un camino propio de emancipación y autonomía social de estas organizaciones de base emergentes, aunque sostenemos que justamente el fuerte anclaje territorial de ellas dentro de un proyecto político nacional de inclusión social significa una oportunidad de rescatar, reforzar y construir su pertenencia al lugar y con eso su identidad socioterritorial.

La realidad actual del proceso venezolano de transformación en el ámbito socioterritorial es muy compleja, y desencadena muchas contradicciones en un escenario con fuerzas sociales que se enfrentan en un ambiente de fuerte polarización política. Como sea, el proceso no es solamente unidireccional, desde arriba hacia abajo debido a una concentración cada vez mayor del poder presidencial,5 sino que, por las condiciones en los espacios de lucha política emergente de los sectores populares, aflora el desarrollo de nuevas identidades e imaginarios locales y socioterritoriales, influidos por las distintas formas de participación que comienzan a desplegarse alrededor del reconocimiento constitucional de los derechos sociales, políticos y económicos, y por los criterios normativos de corresponsabilidades para la modificación del hábitat de tales sectores.

La complejidad y la velocidad del cambio en la sociedad venezolana, que pasa por un proceso de reestructuración del poder político y económico, una dinámica de transformación institucional (que pretende solventar la crisis no resuelta de la vieja institucionalidad del Estado), y la construcción de una nueva institucionalidad paralela con el fin de poder responder más directamente a las necesidades sociales (por ejemplo, de infraestructuras) en el ámbito microlocal, dificultan hacer un análisis a profundidad. Lo que podemos constatar son tendencias de cambio en el nivel socioterritorial, originadas por la movilización de las comunidades, que buscan participar en las políticas públicas desde sus territorios a través de nuevas (y viejas) prácticas comunitarias. Como se ha mostrado en otro trabajo (Lacabana y Cariola, 2004), se observa una reversión del encerramiento territorial de los sectores populares que fue propio del régimen neoliberal, hacia una mayor apertura de las acciones comunitarias de los pobladores, asumiendo estos lentamente algunas competencias y responsabilidades en el manejo de servicios públicos básicos desde sus territorios.

El análisis que presentamos en este trabajo es el resultado de reflexiones aún generales sobre dos organizaciones sociales recientes: los Consejos Comunales y los Comités de Salud. Los primeros constituyen la parte fundamental del nuevo modelo político territorial y están en proceso de constitución. Los segundos surgieron como eje primordial de la política social que se desarrolla a partir del año 2003. El diagnóstico sobre los Consejos Comunales se basa en la información evaluada por la autora luego de su participación en un proyecto de asesoría académica y técnica para la construcción de un Observatorio Urbano-Socioterritorial en el municipio Valdez

6 del estado Sucre, en donde el despliegue de estas instituciones, aunque recién constituidas, ha sido decisivo. En el segundo caso, nos apoyamos en los resultados de una investigación sobre el impacto socioterritorial de los consultorios populares del Programa Barrio Adentro y la participación de los Comités de Salud en el mismo (v. Jungemann y Cariola, 2006).Nuestro interés principal gira alrededor de la pregunta de si, a partir de las diferentes prácticas sociales de las organizaciones comunitarias, en el caso del proceso de transformación venezolano se están construyendo nuevos espacios públicos en el nivel socioterritorial. No pretendemos hacer comparaciones entre las experiencias que evaluamos, ni sacar conclusiones generalizadas para los dos tipos de organizaciones analizadas, sobre todo por lo reciente de su constitución en el ámbito de los Consejos. Tratamos sí, como hemos dicho, de hacer reflexiones generales de acuerdo con una cierta perspectiva conceptual, procurando una visión integral de la problemática que nos ocupa.

En este abordaje ha tenido que ver el estado de la información, aún poco relevante para la comprensión de la contribución de las organizaciones comunitarias al proceso de transformación socioterritorial. Por ello, el aporte de este artículo debe ser entendido como una introducción al tema del anclaje socioterritorial de las organizaciones y movimientos sociales y de su importancia para la democratización de la sociedad. La presentación y el análisis de algunos hechos básicos de ese proceso y de experiencias comunitarias concretas, suponemos pueden ayudar a elaborar hipótesis más complejas en torno a las contradicciones del proceso en marcha de reconfiguración socioterritorial y local de Venezuela.

El artículo está organizado en dos secciones principales: la primera contiene una aproximación conceptual a las transformaciones socioterritoriales en las dimensiones territorial-global y territorial-social, destacando los procesos antagónicos de desterritorialización y reterritorialización en la construcción de espacios públicos; el último de ellos fundamental para la profundización de la democratización de la sociedad.

En la segunda parte nos concentramos en la descripción y el análisis de las experiencias venezolanas de los Consejos Comunales y los Comités de Salud. En el caso de los primeros, presentamos una visión normativa de esta organización de base para recalcar su importancia político-territorial. De seguida nos acercamos a ellos desde una visión local concreta, destacando el momento político de intensos conflictos y de gran incertidumbre en la dinámica de su constitución en el municipio Valdez. En lo que respecta a los Comités de Salud, el análisis tiene el propósito de transmitir los logros alcanzados en su evolución y las dificultades en que están insertas sus prácticas en el ámbito socioterritorial.

Finalmente, reflexionamos en torno a la necesidad de estudiar a profundidad tres temas relevantes para lo que nos interesa: el modelo conceptual de democracia directa que se pretende implementar en el nivel socioterritorial; el desarrollo de competencias y capacidades propias de comunicación y participación; y el manejo de la conflictualidad por parte de las comunidades.

Algunas reflexiones conceptuales sobre espacios (socio)territoriales

Desterritorialización y reterritorialización (en la globalización)

Las lógicas de la globalización ponen en entredicho las estructuras de los sistemas sociales existentes, así como su relación funcional:

Tanto la dinámica evidentemente global como la de desnacionalización desestabilizan los significados y sistemas existentes. Esto plantea interrogantes sobre el futuro de estructuras cruciales a través de las cuales han funcionado las sociedades, economías y sistemas de gobierno modernos (bajo el imperio de la ley): el contrato social de los Estados liberales, la democracia social tal como la entendemos actualmente, la ciudadanía moderna, y los mecanismos formales que otorgan legitimidad a las demandas en las democracias liberales o se la niegan (Sassen, 2006:111).

La idea del mundo definido por unidades territoriales nacionales con un cierto orden sociocultural que se basa en una convergencia entre cultura y territorio está cada vez más cuestionada. Predominan procesos de «desterritorialización» de órdenes socioculturales que son la fuerza central que configura un nuevo «paisaje sociocultural» (Duerrschmidt, 2002).

No obstante, los procesos de desterritorialización, desconcentración y desmaterialización no resultan necesariamente en una desregulación completa y en una ausencia de ciertas condiciones estructurales, sino en nuevas jerarquías y nuevos centros, nuevas redes de poder y nuevas territorialidades. En este sentido, estamos frente a un proceso de «disembedding» de biografías e identidades de grupos sociales de distintos sistemas y espacios socioterritoriales y locales a la par de dinámicas de «reembedding» de identidades en nuevas formas simbólicas de «localización o localidades» y nuevos imaginarios (Appadurai, 1992). Según D. Hiernaux y A. Lindón (2004), surgen nuevas identificaciones de la burguesía globalizada, desanclada por un lado y glocal por el otro. El manejo distinto del espacio marca su diferencia. Mientras, paradójicamente, es inherente a la lógica global «un tipo de sujeto social totalmente fijo en su territorio, que no es su lugar de origen» (ibíd., p. 79): son los sectores pobres (urbanos) que definen sus aspiraciones sociales sobre la base (socio)territorial.

En este contexto global de cambio surge la pregunta sobre la importancia de «lo local» y el «lugar» en la era de la des- y reterritorialización. En la discusión internacional encontramos distintas posiciones. De estas queremos destacar, por un lado, el modelo de A. Appadurai (1992) de los global flows, donde la localidad o lo local es reducido a una categoría fenomenológica. Para este autor, la dinámica de la globalización tiene como consecuencia que ni grupos sociales ni recursos culturales estén «incrustados» (embdedded) en «lugares» específicos. Por otro lado, para R. Robertson (1995) «lo local», visto como «glocalización», no termina necesariamente en un proceso de desterritorialización. Ello es así porque el autor no parte de una erosión general de las fronteras sociales y culturales.

7 H. Berking (1998) argumenta en la misma dirección, recomendando no hablar de desterritorialización sino de reconfiguración territorial, suponiendo que las escalas y los límites socio-espaciales sólo se desplazan, no se disuelven. De ahí la necesidad de estudiar menos la región o el lugar en sí y/o comparar distintas regiones, y considerar más bien su proceso de configuración, la reproducción de las peculiares relaciones sociales, económicas y políticas de cada contexto regional y local, sin obviar su relación con lo global.En los procesos de reconfiguración (socio)territorial y de construcción de nuevas identidades e imaginarios, el lugar, en tanto espacio de vida y espacio vivido, adquiere mucha importancia para los análisis de transformación social y del anclaje territorial.

El espacio socioterritorial como espacio de vida y como espacio vivido

El surgimiento de nuevas organizaciones y movimientos sociales está relacionado con un proceso global de transformación de identidades sociales (Svampa, 2000). Los viejos marcos colectivos que estructuraban la identidad social e individual se desinstitucionalizan. Los movimientos sociales son agentes significantes en la construcción de nuevas estructuras espaciales y relacionales (Auyero, 2006), abriendo caminos para nuevas identidades. Es la «perspectiva del lugar [que] busca resaltar[lo] ( ) como elemento constitutivo en las formas concretas en que los movimientos sociales evolucionan» (Oslender, 2002:10). En último análisis, se pretende preguntar si las acciones colectivas locales, socioterritoriales, de las organizaciones y movimientos sociales constituyen un nuevo marco para la integración social (Svampa, 2000).

Desde los años setenta encontramos en las ciencias sociales, especialmente las de orientación marxista, un rechazo a la idea del espacio como container y la elaboración de su concepto como construcción social –la estructura del espacio es vista como resultado de procesos sociales, políticos y económicos–. En las décadas de los ochenta y noventa se observa una radicalización de ese enfoque, expresada en la idea de que la estructura espacial es determinante para la forma como funciona la sociedad. El concepto de espacio adquiere un carácter activo (Marchart, 2002). Para nosotros, el espacio también puede ser entendido como arreglos institucionalizados de distribución, de inclusión y de exclusión que lo hacen un lugar en el sentido de un portador de significados y de identidades. Esta conceptualización permite tener una visión de la coexistencia de varios espacios en uno, así como acercarse a su carácter procesal (Loew, 2001). Llegados hasta aquí se puede, por una parte, establecer la hipótesis de que los programas y organizaciones sociales venezolanos insertados en lo socioterritorial son portadores de significados e identidades colectivas, que permiten aflorar en los habitantes de los territorios sociales un sentido del «lugar» ligado al sentimiento de pertenencia (Abet i Mas, 2001:40). Por otra parte, pensar que los ocupantes de los barrios pobres se sienten menos anclados socioterritorialmente cuando no participan en la construcción de un vínculo entre ellos y el espacio que habitan, y cuando no imaginan un futuro en este espacio social.

8Definimos como espacios socioterritoriales espacios en construcción y reconstrucción permanente de los tejidos socioculturales y socioinstitucionales, de las relaciones y organizaciones productivas y de las prácticas participativas. Estos implican, en las condiciones venezolanas actuales, prácticas y procesos sociales canalizados en gran parte por las prácticas y acciones de las (nuevas) organizaciones sociales, que a su vez se articulan a las viejas prácticas.

Estas acciones y prácticas son antes que nada acciones políticas y prácticas sociales en torno a intereses y necesidades específicas e inmediatas (lucha por el agua, por los servicios de salud, por la regularización de tierra); pero igualmente son reivindicaciones que no se reducen a la obtención de los servicios, sino que además se concentran en la lucha por el cómo ellos se distribuyen en los territorios sociales, en el barrio, en la comunidad –digamos, por una justa distribución de los servicios urbanos–. Esta última orientación de las reivindicaciones implica un proceso de politización de la población en torno a la gestión y distribución de un bien común: aunque el derecho al servicio existe formalmente, el mismo comienza a construirse realmente a partir de la organización de la gente para un objetivo concreto.

En este sentido, el espacio socioterritorial nos interesa como espacio vivido en su dimensión de la participación en las políticas públicas y la planificación. El término espacios vividos remite a la forma como los espacios de vida son representados, pensados, imaginados, negociados (Lindón, 2002). Se trata de lógicas concretas de transfiguraciones comunitarias (Fernández y Velasco, 2004) dentro de las cuales los espacios de vida se transforman en espacios vividos a través de una « configuración de un cambio cultural de saberes, valores y expectativas en relación con las instituciones, los territorios que habitan, sus recursos, las figuras identitarias, el rumbo de sus vidas y las formas de pensar y recordar colectivamente» (ibíd.).

El espacio de vida en el nivel socioterritorial nos interesa desde la dimensión del manejo de la cotidianeidad, vale decir, de las prácticas cotidianas relacionadas con diferentes ámbitos de la vida: la familia, las instituciones sociales, los servicios, las organizaciones sociales. El término espacio de vida hace «referencia a los espacios frecuentados y recorridos por los sujetos, los espacios en los cuales se cristaliza su existencia [S]on el lugar donde se despliegan las prácticas cotidianas y se constituyen en espacios vividos por el significado que toman dentro de la subjetividad colectiva» (ibíd., p. 5). Lo cotidiano se entiende como práctica y como sentido en un sistema coordinado de espacio, tiempo, competencia y pertinencia social y territorial.

Importancia del anclaje socioterritorial y político-cultural de las organizaciones sociales y la construcción del espacio público

El espacio no es un concepto estático y tampoco carente de contenido político, sino por el contrario « político y saturado de una red compleja de relaciones de poder/saber que se expresan en paisajes materiales y discursivos de dominación y resistencia» (Oslender, 2002:1).

Es por eso que cuando hablamos de anclaje socioterritorial de las organizaciones sociales nos referimos al sentido de pertenencia al espacio social que se construye a partir de las prácticas políticas, sociales, ambientales, culturales y productivas que ejercitan las organizaciones de base desde y para sus territorios a partir de cualquier tipo de participación.

9El anclaje político-cultural se define por las prácticas sociales y comunitarias en cuanto ejercicio de derecho de ciudadanía. La constitución de relaciones comunitarias y redes sociales alrededor de un servicio público se da obviamente en un sentido político. Pero no solamente en el de derecho de ciudadanía, sino también en el de la construcción de una responsabilidad ciudadana frente a la comunidad y una corresponsabilidad con el Estado, suponiendo al mismo tiempo que el Estado debe actuar de manera responsable, articulándose con las comunidades a través de una institucionalidad eficiente y transparente –uno de los problemas más graves en el proceso de cambio en Venezuela–. La reciprocidad y la confianza deben ser, pues, características fundamentales del ejercicio de las acciones compartidas entre el Estado y la comunidad.

10Cada espacio socioterritorial está caracterizado por una red compleja de relaciones de poder. En un nivel muy general y esquemático, podemos distinguir allí dos dimensiones: el poder intransitivo y el poder transitivo.

11El poder intransitivo se refiere a la comunidad en sí, a las condiciones y posibilidades de que se constituya. Este poder se configura y existe en las acciones conjuntas de los actores en el nivel comunitario. En esta perspectiva, es un poder realizado y autorreferenciado; por ende, su definición va más allá de la del «empoderamiento» en el sentido de adquirir la capacidad de hacer o lograr algo. Mientras más poder intransitivo se ejerza, más intensa será la actuación común entre los actores.

El poder transitivo se refiere a la dimensión del poder con respecto a otros. Es una relación donde la intención y las preferencias de un actor A limitan u orientan las opciones de actuación del otro B.

12 Si el actor B no actúa según las preferencias del actor A, se arriesga ser sancionado, por lo que evita acciones que no se rijan por las preferencias de tal actor. Pero a la vez el poder no existe sin «contrapoder», o dicho de otra manera, sin resistencia.Para nuestras reflexiones es importante reconocer que poder y espacio público son conceptos inseparables, por lo que el segundo siempre es también un espacio político, de comunicación, de debate, de conflictos alrededor del antagonismo básico de la sociedad. En el modelo democrático de consenso se piensa que los conflictos antagónicos de la sociedad pueden neutralizarse a través de un metadiscurso racional que constituye el espacio público.

13 Diferenciándose de este enfoque, para Oliver Marchart14 ese espacio no se constituye en el acto de comunicación racional que lleva a un consenso sobre los conflictos, sino justamente donde se derrumbe ese consenso y donde aparezca de nuevo la necesidad de una articulación de alianzas (temporales) entre los diferentes actores (antagónicos). En este sentido, lo público no es un espacio de consenso sino de disenso, y se constituye en los lugares donde hay debate porque el espacio público no es preexistente. Ningún proyecto político que se defina como democrático puede decidir arbitrariamente cuál espacio público puede tolerarse como políticamente legítimo y cuál no (Marchart, 2002:17).Una característica fundamental de la democracia es justamente la institucionalización de los conflictos, queriendo decir con esto la institucionalización del debate en torno a los aspectos constitutivos de la sociedad y basado en el reconocimiento del antagonismo social básico, no en su neutralización.

15 Si no hay debate institucionalizado, ocurre una implosión del espacio público. Estaríamos así frente a un sistema totalitario donde el poder, y con ello las instancias de derecho y saber, se concentrarían en un líder, impidiendo procesos de constitución de espacios públicos (ibíd.).La sociedad venezolana está pasando por un proceso de confrontación antagónica en relación con la formación y consolidación de un proyecto sociopolítico hegemónico. Este proceso se caracteriza por una extrema polarización política alrededor de la defensa o el rechazo a un Gobierno legítimamente elegido que (re)presenta un proyecto nacional de cambio, frente a una oposición débil y con una propuesta débil como opción para la mayoría de la población. Los espacios de debate sobre los conflictos básicos de la sociedad se concentran principalmente dentro de los grupos polarizados y no entre ellos.

16En el nivel comunitario se observan nuevos espacios de debate y nuevas opciones de participación

17 que se consideran importantes no sólo para la toma de decisiones en las políticas públicas en el ámbito microlocal, sino también para la formación político-ideológica y de concientización de los sectores populares organizados como sujetos del cambio.18En relación con la discusión sobre espacio público, es interesante hacer referencia a las ideas del brasilero Leonardo Avritzer. Según este autor, en América Latina lo público no corresponde a la conceptualización del espacio público de Habermas por la estructura social diferente de estas sociedades y sus características étnicas –aspecto importante en cuanto a las posibilidades de acceso al espacio público democrático por parte de todos los sectores de las sociedades latinoamericanas–. Avritzer propone ampliar el espacio público con dimensiones institucionalizadas, por ejemplo, los foros públicos deliberativos.

19 Su modelo de participatory publics consiste en espacios paralelos de discusión y expresión de opinión para facilitar la discusión pública y adscribirle una función deliberante directa en el proceso de toma de decisiones políticas. Los foros públicos son la figura institucional que constituye, según el autor, la otra, una segunda, dimensión del espacio público, al articular directamente la discusión pública con la agenda política (es el caso de los presupuestos participativos de Porto Alegre) (Avritzer, 2004). Según la documentación sobre las experiencias de democracia directa en Venezuela, hay ensayos iniciales de presupuestos participativos en los llamados municipios bolivarianos, por ejemplo, en el municipio Libertador del estado Carabobo (Harnecker, 2007).20En el próximo capítulo presentamos algunos escenarios y componentes de los procesos de transformación socioterritorial en Venezuela. Analizamos descriptivamente los Consejos comunales: por un lado, su papel desde una visión normativa, y por otro de acuerdo con una perspectiva concreta de implantación, una experiencia local. Los Consejos Comunales tienen una importancia fundamental para la nueva organización político-territorial en marcha, abriendo nuevas opciones y oportunidades de participación en el nivel socioterritorial.

Espacio socioterritorial y nuevas organizaciones sociales en Venezuela

A partir de 1999, con la victoria electoral de Chávez, la organización de un nuevo Gobierno y la aprobación de la nueva Constitución, se estimuló el poder protagónico del pueblo. La elaboración de una estrategia de política social (MSDS, 2003) que recoge los principios y valores de la Constitución, y la creación de las misiones, permitirán que el Estado comience a construir una estructura paralela a la de la institucionalidad burocrática diseñada para atender las necesidades sociales y económicas de los sectores pobres.

21 Ya a comienzos del 2003 se formarán los Comités de Salud –para la atención primaria– y las cooperativas22 –parte sustancial de la estrategia del desarrollo endógeno–, y un poco más tarde, en abril de 2006, se decretará la Ley de los Consejos Comunales, concebidos para darle fundamento legal a la organización de la nueva estructura político-territorial del país. Y otras organizaciones de base, aunque surgieron en los tiempos del predominio neoliberal, continuarán y profundizarán sus luchas por la inclusión y justicia social, amparadas en la estrategia social del Estado.La inscripción socioterritorial de los programas sociales del Gobierno y la reciente constitución de los Consejos Comunales muestran que la base comunitaria de los barrios en su dimensión territorial es «reconocida» como organizadora de las clases populares y como unidad base de la planificación. Esto implica una valorización del territorio social para la socialización política de la sociedad en general y de las clases populares en especial.

23Avanzando un argumento analítico central, diremos que la forma como el Estado piensa y ejecuta las políticas públicas en el nivel socioterritorial no es homogénea y depende de la propia disputa al interior de los grupos que las administran; disputas que se dan entre un sector con una visión dominantemente tecnocrática e instrumental y otro con una visión más autónoma y participativa. Con la creación de los Consejos Comunales se profundizan las posiciones polarizadas en relación con el modelo de democracia y de sociedad por construir. El actual proceso recoge idearios y valores para una democracia directa, pero también contiene conceptos claros de una recentralización del poder.

24Los Consejos Comunales. Una visión normativa

La Ley de Consejos Comunales de abril del 2006 define estas organizaciones como:

instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social (Art. 2).

La estructura organizativa está compuesta por un Comité Ejecutivo integrado por voceros y voceras;

25 un Comité de Trabajo integrado por las organizaciones comunitarias;26 un Comité de Contraloría Social y una Unidad de Gestión Financiera, el llamado «banco comunal» que es una Cooperativa de Administración de Recursos Populares.27 Las funciones básicas del Consejo Comunal consisten en: a) articular las organizaciones de base y promover nuevas;28 b) elaborar un Plan Único de Trabajo;29 c) elaborar proyectos mayores;30 y d) ejercer control social.31Los Consejos Comunales deben implementarse según los pasos establecidos en la ley: elección del Equipo Promotor Provisional, de la Comisión Promotora, de la Comisión Electoral, de los voceros y voceras de los Comités de Trabajo, de la Unidad de Gestión Financiera (banco comunal) y de la Unidad de Contraloría Social. La máxima instancia de decisión de un Consejo Comunal es la asamblea de ciudadanos y ciudadanas.

32Sin duda la ley que regula estas organizaciones lleva implícito el cambio más profundo en la estructura y el sistema político y administrativo de Venezuela desde 1989, año en el cual fue promulgada la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público. Cierto es que con la ley y todas las que contextualizan los Consejos se elimina prácticamente la segunda, desmontando una de las bases de la reforma liberal del 89. Es importante destacar que, desde el punto de vista de acceso a los recursos financieros del Estado, ocurre una modificación radical, manejando estas organizaciones hasta un 46 por ciento de las asignaciones correspondientes a regiones en el nivel socioterritorial, para ejecutar proyectos en el ámbito comunitario.

La constitución del llamado poder comunal –elemento central del modelo conceptual de democracia directa que promueve el Gobierno– tiene un impacto fundamental en la estructura del Estado, en la organización de la sociedad y en la relación entre ambos.

33 Los Consejos Comunales representan la instancia donde se ejerce el poder comunal. Diseñados para ser un mecanismo de participación ciudadana directa en las decisiones sobre las políticas públicas de desarrollo microlocal o comunitario, los Consejos y las asambleas de ciudadanos y ciudadanas han sido reconocidos por los críticos del régimen. Sus observaciones se concentran en la relación de dependencia directa entre el poder central (nivel presidencial) y las comunidades organizadas (Luengo, 2007). Por ley, esa relación se da a través la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular (Cnppp), designada por el Presidente de la República. Sus integrantes son ministros y altos funcionarios del Poder Público. Sus funciones34 van desde la dirección y evaluación de los Consejos Comunales, pasando por la formación y capacitación de los integrantes de los mismos, hasta la aprobación de los proyectos presentados y la transferencia de los recursos correspondientes.35 Con este despliegue político, surgen preguntas claves: ¿cómo se dan los mecanismos de comunicación y transferencia entre los Consejos Comunales y la Cnppp?, ¿con base en que criterios el Estado central decide sobre los Consejos Comunales, sus proyectos, su financiamiento?En el nivel estadal, la Comisión Nacional Presidencial designará una Comisión Regional Presidencial del Poder Popular (Crppp), previa aprobación por el Presidente de la República (Art. 31), y una Comisión Local Presidencial del Poder Popular (Clppp) por cada municipio, igualmente previa aprobación por el Presidente (Art. 32). Adicionalmente, la Asamblea Nacional designará una comisión especial que, conjuntamente con las comisiones presidenciales respectivas, realizará una evaluación del proceso de constitución y funcionamiento de los Consejos Comunales. ¿Puede una estructura institucional tan compleja resultar operativamente eficiente?

La ley deja muchos vacíos respecto al funcionamiento de los Consejos Comunales, sus relaciones con los distintos niveles político-administrativos y los planes de desarrollo nacional, regional, municipal, parroquial y urbano. Por ley, los planes comunitarios elaborados por los Consejos Comunales deben ser tomados en cuenta por el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) y las autoridades locales, igual que los Consejos Comunales deben ser informados de los planes estratégicos del municipio para integrar sus propios planes en ellos. De qué manera se realizará esa integración en la práctica es una interrogante, sobre todo en los municipios donde no existen o no funcionan los CLPP, que son la mayoría.

Complementariamente, es posible notar una falta de claridad en relación con las funciones de las distintas organizaciones comunitarias o sociales integradas a los Consejos Comunales, las tareas de la contraloría social, las características de los proyectos que serán financiados y el proceso de toma de decisión respecto a su financiamiento. En la actualidad no es difícil observar una práctica que muestra que los Consejos Comunales no dependen tanto de las distintas Comisiones de Poder Popular, sino que se relacionan más bien con instituciones del tipo de Fundacomun, Fides, Minpades, Pdvsa, las cuales se ocupan (sin coordinación entre ellas) de actividades que van desde la legalización de los Consejos hasta la aprobación de sus proyectos y de la transferencia de los recursos.

36Tomando en cuenta la eliminación de aquellos artículos legales que subordinaban los Consejos Comunales al poder municipal, con lo cual adquieren mayor autonomía,

37 y analizando la propuesta de la reforma constitucional en la cual se plantean nuevas figuras territoriales: ciudad comunal, provincias federales, ciudades federales, distritos funcionales, que pueden ser creadas mediante decreto presidencial,38 podemos considerar que existe una tendencia hacia un modelo de organización político-territorial centrado en la creación de estructuras paralelas con respecto a los ámbitos políticos y administrativos que se fueron configurando hasta los años noventa.La propuesta de la nueva geometría del poder, que queda incorporada en las modificaciones del artículo 16 de la Constitución, implica un cambio radical de los principios fundamentales de la Carta Magna que, para los críticos, requeriría de una Asamblea Constituyente, argumentando además que la forma como se está llevando a cabo la discusión de la reforma constitucional –sin suficiente debate público y sin convocatoria a una Asamblea Constituyente–, supondría posibles y serias dudas sobre la legitimidad de los poderes públicos:

Si, a pesar de lo que dice en forma explícita el artículo 342 de la Constitución, este tribunal dictaminase que estos profundos cambios pueden hacerse vía reforma, sin que sea necesaria la convocatoria de una Asamblea Constituyente, el Tribunal Supremo de Justicia quedaría seriamente deslegitimado como poder público autónomo, produciéndose de esta manera un severo deterioro en la separación de poderes y en la institucionalidad democrática prevista por la propia Constitución, antes y después de la reforma (Lander, 2007:8).

Adicionalmente, es importante referir, por un lado, que todo lo que concierne al área de la participación

39 es un tema incluido en la Ley Habilitante, hecho que cuestiona de antemano el sentido mismo de la participación, al ser su definición una competencia presidencial;40 y por el otro lado, que las organizaciones sociales tienen la legítima posibilidad de elaborar y presentar propuestas, como muestra la situación actual de la reforma constitucional, reivindicando su derecho de participación en los cambios constitucionales. El caso de los Comités de Tierra Urbana es muy interesante al respecto, pues ellos muestran un nivel de organización y de lucha autónoma, llegando a propuestas concretas acompañadas por acciones igualmente concretas. Así, han desarrollado una iniciativa que se basa en el derecho a la ciudad previsto en el artículo 18 el proyecto de reforma constitucional, la cual alude a la gestión democrática de la ciudad y del suelo urbano, al derecho a hábitat y viviendas dignas y a formas de autogobierno comunitario.41 Las preguntas son si y de qué forma se integrará tal iniciativa o partes de ella a la formulación del texto de la reforma constitucional.Para evitar que prevalezca una visión normativa de los Consejos Comunales, que necesariamente sería reduccionista, queremos indicar la necesidad de interpretar y analizar la figura de los Consejos en cuanto mecanismo para el ejercicio de la democracia directa, en una perspectiva histórica: las formas de participación que se están construyendo son la expresión de cruces de ideales que tienen sus fuentes en el pensamiento comunitarista latinoamericano y en las tradiciones antiliberales de las corrientes republicanas –jacobinas, anarquistas, comunistas, socialistas– de la democracia (Casanova, 2007). Sin duda este es un tema importante para desarrollar.

En el siguiente punto presentamos una perspectiva de los Consejos Comunales desde un contexto local concreto. Este ángulo nos permite aproximarnos a la comprensión de la complejidad de los conflictos desencadenados y los problemas estructurales articulados a la constitución de esa nueva organización social como novel figura política territorial.

Los Consejos Comunales. Una aproximación desde lo local

a. La conformación de Consejos Comunales: un comienzo difuso

Lo reciente del proceso de conformación de los Consejos Comunales en el ámbito de las comunidades limita los alcances del análisis de su impacto en el nivel socioterritorial. Por ahora, la dinámica de la implantación de los Consejos es muy disímil y no parece responder a ningún patrón claro. Por parte de los actores involucrados (ciudadanos comunes, organizaciones sociales, promotores, representantes de partidos políticos, funcionarios) hay diferentes concepciones sobre los objetivos y alcances en el largo plazo de estas organizaciones y en torno a los instrumentos para incidir en las políticas públicas socioterritoriales. En general podemos decir que, por parte de las comunidades, es evidente la necesidad de hacer claros sus propósitos, vale decir, de una capacitación dirigida a precisar su normativa; la relación entre las organizaciones sociales integradas; la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos y planes, así como la relación con las instituciones del Estado.

Como sea, la participación de la gente en la dinámica de conformación de los Consejos Comunales difiere mucho según los distintos espacios (socio)territoriales en los que se vienen materializando, dependiendo de múltiples factores entre los cuales debemos recalcar aquel que proviene de las ventajas comparativas en el conocimiento de los procedimientos relacionados con la constitución de los Consejos y en la pericia para la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos comunitarios. Junto a estos, otros factores que inciden en el éxito de su materialización son: el nivel de organización previa de las comunidades; las experiencias y las posibilidades para relacionarse con los entes estatales; la claridad sobre las necesidades colectivas; los grados de polarización y de apatía política, y la intensidad de la lucha por el control del micropoder en el nivel socioterritorial.

A continuación nos ubicaremos en el escenario territorial específico del municipio Valdez del estado Sucre,

42 queriendo simplemente ilustrar algunos de los factores que contribuyeron y siguen contribuyendo a la dinámica del proceso de formación y consolidación de los Consejos Comunales en dicho municipio, más específicamente en la parroquia Güiria del mismo.En las circunstancias específicas del referéndum revocatorio de Chávez (agosto del 2006), el anuncio del Gobierno sobre la entrega de 30 millones de bolívares a los Consejos Comunitarios para el financiamiento de proyectos comunitarios, a finales del 2005, impulsó una dinámica acelerada e informal de conformación de estas organizaciones, incluso antes de la aprobación de la ley respectiva.

En general, en un comienzo la lógica de instalación de los Consejos en el municipio Valdez se caracterizó por una gran desinformación sobre los objetivos, la organización y las metodologías para la planificación de proyectos comunitarios. No obstante, la respuesta de la población fue masiva y apoyada por el alcalde, quien movilizó reuniones, dio apoyo en la formulación de los proyectos y ofreció colaboración logística. Esta etapa de despegue será un momento definido por un intercambio directo entre la autoridad local y las comunidades; en todo caso, con un estilo que contrastaba con el predominante en la gestión municipal. Téngase en cuenta, por ejemplo, que el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), creado en el 2004, no desempeñaba a la fecha las funciones que estimulan la participación de la población ni tareas precisas ligadas a la coordinación del desarrollo local.

43Este dinamismo se explica (entre otras cosas) por los siguientes hechos: existía un grado relativamente alto de organización de las comunidades, sobre todo en la parroquia urbana de Güiria;

44 igualmente, una sensibilización de la población para favorecer cambios, condicionada por las expectativas originadas por la pronta instalación en la zona del gran proyecto industrial gasífero Cigma;45 también, una alta capacidad de movilización asociada al liderazgo de un grupo de dirigentes comunitarios y políticos locales.En pocos meses se constituyeron en todo el municipio 58 Consejos Comunales, que en general desplazaron a las asociaciones de vecinos.

46 La mayoría de los Consejos instalados (38) terminará por concentrarse en la parroquia Güiria, especialmente en la ciudad de mismo nombre, en la cual vive el 76 por ciento de la población del municipio. En este centro urbano se encuentra la mayor parte de las instalaciones del proyecto Cigma y de los recursos47 y, por ende, sus impactos más significativos.b. Los Consejos Comunales en un contexto local sociopolítico de incertidumbre y de conflictos

El surgimiento de los Consejos Comunales en Valdez coincidió con una lógica sociopolítica compleja y muy conflictiva causada por las diferencias entre los grupos sociales y económicos (sobre todo, los productores agrícolas y pescadores), las autoridades locales y regionales y Pdvsa; ello en relación con el manejo de los impactos actuales (y futuros) del proyecto industrial. La falta de una estrategia comunicacional y la desinformación sobre las transformaciones que viene causando y causará el proyecto en el municipio inquietaron a la población más afectada. Y es que no se sentía ni se siente tomada en cuenta por los actores responsables de las decisiones del proyecto en lo que respecta a la manera como el mismo impactará en su vida cotidiana, los servicios, el empleo, el ambiente, las características propias de las parroquias del municipio y, sobre todo, en el desenvolvimiento de la ciudad y el puerto internacional de Güiria. En este punto no debemos pasar por alto que este territorio constituye en sí mismo una sociedad compleja, con tradiciones e influencias culturales e históricas que provienen de las oleadas de poblamiento del mundo caribeño, lo cual le proporciona una identidad singular de pueblo marino, cosmopolita e igualitario (Casanova, 2004).

48Como quiera que sea, la transición de la sociedad venezolana hacia otro modelo de desarrollo trae como consecuencia que cualquier acción emergente en el nivel local, socioterritorial, refleje los efectos de la crisis sociopolítica nacional causada por la lucha entre proyectos nacionales de signos opuestos, que envuelve inclusive a las diferentes corrientes del sector gubernamental.

49En el caso del municipio Valdez y específicamente del puerto de Güiria, es en ese espacio históricamente emblemático en donde se condensan y cruzan los antagonismos no resueltos entre los actores locales, regionales y nacionales; especialmente con la llegada de las instalaciones del proyecto Cigma. Una expresión de ello serán los recientes conflictos alrededor del manejo del puerto, que fue privatizado en 1997.

50 Intensas pugnas ocurrirán, pues, en un contexto político local y regional sumamente desestructurado, llegando al extremo de la quema intencional de la alcaldía. Los conflictos no resueltos entre las diferentes corrientes del chavismo local, las luchas por el poder entre los distintos niveles político-administrativos (nacional, regional y local), el intento del gobierno regional de resolver el impasse pesquero de manera represiva y la debilidad del poder local, complejizaron el panorama y dificultaron la pronta solución de los problemas a favor de la población concerniente.Un conflicto no menos complicado se desenvuelve alrededor del sector de los productores agrícolas afectados por el proyecto Cigma.

51 Organizándose en la Asociación Civil de Productores Afectados por el Proyecto Cigma (AsocpapCigma),52 expresarán su protesta en torno a la política de indemnización aplicada y la falta de una propuesta aceptable con respecto a su reubicación por parte de la industria petrolera.53En relación con la intensa conflictividad que acompaña la formación de los Consejos en esta región, no está de más añadir que la radicalización del programa gubernamental llevó no hace mucho al retiro del apoyo político del gobernador al proyecto del PSUV y a su deslinde del programa. Paralelamente, la oposición local terminó por introducir un referéndum revocatorio contra el alcalde (perteneciente al mismo partido que el gobernador), argumentado el gran vacío de poder que produjo su gestión.

De cualquier manera, la conflictualidad, los problemas de los sectores pesquero y agrícola y la incertidumbre en relación con el impacto del proyecto Cigma en la dinámica social, económica y ambiental local están incidiendo directa e indirecta en las expectativas de futuro, al estar en juego las condiciones de vida. En estas circunstancias, la población está comenzando a tomar conciencia de la importancia política de organizarse en Consejos Comunales.

Tomando en cuenta el escenario descrito para la experiencia comunal del municipio Valdez, nos atreveríamos a formular la hipótesis de que la instalación de los Consejos Comunales (como cualquier otra forma de democracia directa que rompe estilos del ejercicio del poder) envuelve potencialmente conflictos en un radio social más o menos extenso: entre el aparato central y las gobernaciones, entre estas y los municipios, entre actores económicos y sociales. Aun en fases incipientes de maduración, su accionar indica que pasan a ser un sujeto político de primer orden que habrá que tener en cuenta en la gobernabilidad institucional.

c. La movilización de los Consejos Comunales para la participación en el desarrollo (socio)territorial y urbano. ¿Proceso de construcción de espacios públicos?

Las transformaciones en el nivel local y socioterritorial que hemos explorado en el ámbito del municipio Valdez, particularmente en el universo urbano de Güiria, están directamente relacionadas con tres factores de cambio estructural:

1. el papel (por ley) de los Consejos Comunales en la planificación, gestión y el control social de las políticas públicas;

2. en consecuencia, la pérdida de importancia política de las alcaldías y gobernaciones en esas competencias, y

3. el aumento considerable del poder de intervención y de financiamiento de lo social de Pdvsa en la escala local.

En el caso de Valdez, en medio de la incertidumbre y de los conflictos antes mencionados se produjeron aceleradamente condiciones que posibilitaron y propulsaron una dinámica de participación comunitaria y al mismo tiempo de acercamiento entre la población organizada y ciertas instituciones con un papel clave en el desarrollo. Entre estas condiciones destacamos: a) la alta movilización de la población en relación con la creación de los Consejos y la oferta de proyectos comunitarios; b) la participación de grupos económicos locales tradicionales en crisis (pescadores artesanales y agricultores afectados por el proyecto industrial) en eventos de información y de discusión sobre los impactos del Cigma; c) la concurrencia de la población a encuentros informativos convocados por Pdvsa; d) la participación de los Consejos y de funcionarios públicos en jornadas, talleres y foros de información, de planificación estratégica, de evaluación y cartografía ambiental y de autodiagnósticos comunitarios (actividades que fueron convocadas y ejecutadas, inicialmente, por el Observatorio Urbano y Socioterritorial de Valdez,

54 por Pdvsa y la alcaldía, y pensados para generar vínculos interinstitucionales). En esa dinámica de intercambio, de formación y de información se logró definir áreas valiosas de trabajo, pero aún sin compromisos claros para la implementación y ejecución de acciones.55En este itinerario y con estas iniciativas, en Valdez el escenario del desarrollo local en lo político, institucional, social, ambiental y económico sigue «abierto» hoy día. ¿Por qué? Porque aún no hay mayor claridad, ni institucional ni política, en relación con el manejo de los conflictos causados por problemas actuales (y futuros) en la demanda de servicios y de infraestructura en las comunidades; por los problemas sin resolver en el sector pesquero y agrícola; por la ausencia de acuerdos entre los diferentes niveles de gobierno, entre diferentes corrientes del chavismo y entre la oposición y el Gobierno; por la persistente debilidad para definir las competencias de las instituciones involucradas en el desarrollo local, y por la brecha entre las competencias atribuidas a los Consejos y sus capacidades y posibilidades de ejecutarlas.

Lo que sí viene ocurriendo, y es necesario destacar en nuestra perspectiva de análisis, es un primer acercamiento entre la empresa Pdvsa y las comunidades. Este debería institucionalizarse en aquellos espacios públicos donde se trabajan las distintas lógicas de una manera deliberante, participativa y continua, dándoles de esta manera oportunidad real a las comunidades organizadas para que efectivamente incidan en decisiones sobre políticas públicas en sus territorios y en el ambiente (en riesgo por los impactos industriales relacionados con el Proyecto Cigma). Haciendo un balance a partir de las respuestas incipientes a los problemas del desempeño del Estado (de coordinación, de burocracia, de transferencia de capacidades técnicas, entre otros) que han mostrado los Consejos en Valdez, pudiéramos decir que el camino ha sido el que Maristella Svampa (2007:17) llama «una dinámica impura y abierta, que se instala entre lo destituyente y lo instituyente, una dialéctica que es necesario explorar en todas sus posibilidades y limitaciones».

En una dirección similar se vienen desarrollando las prácticas de la otra organización social que pretendemos analizar: los Comités de Salud. Ellos forman parte de uno de los primeros y novedosos programas sociales del Gobierno, el Programa Barrio Adentro, que cuenta ya con una amplia cobertura nacional y un importante anclaje socioterritorial.

Los Comités de Salud. Una visión desde lo socioterritorial

a. Comités de Salud. La organización base de la Misión Barrio Adentro

El Programa Barrio Adentro surge como respuesta a la aguda problemática de salud de los sectores populares, profundizada en los años noventa por la crítica situación de los servicios en cuanto a desempeño y cobertura.

El Programa en sí es una experiencia de atención primaria basada en la contribución de un importante contingente de médicos cubanos establecidos en barriadas y localidades pobres para atender directamente a la población, de acuerdo con una «filosofía» de medicina integral orientada a fomentar la salud, más que a atender la enfermedad. Los Comités de Salud son la organización social en la cual descansa buena parte del funcionamiento de los consultorios populares.

Dentro de la estrategia de atención primaria de salud, el Programa se concibe, además, como parte de una concepción de proyectos multipropósito, abarcando de esta manera diferentes áreas de desarrollo local: salud, alimentación, recreación, deporte, cultura y comunicación, educación popular, economía social y consolidación urbana. Desde una perspectiva institucional, forma parte del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) y se organiza en red, con un primer nivel de atención integrado por los consultorios populares localizados en los territorios sociales; un segundo nivel constituido por las clínicas populares, los centros diagnósticos y los centros de especialidades; y un tercero correspondiente a los hospitales del pueblo.

Se pone en marcha originalmente con un número reducido de consultorios populares (atendidos por médicos cubanos) ubicados provisoriamente en viviendas en los territorios populares de la capital, extendiéndose luego a otros estados del país, para finalmente ser decretado con rango de misión en el año 2003. A partir de esta fecha comienza la construcción en los barrios de las edificaciones definitivas de los primeros consultorios populares.

Un concepto central inherente a los consultorios populares es el de la participación de la comunidad organizada. Esa participación toma forma en los Comités de Salud, en los cuales se incluyen los promotores comunitarios, los médicos cubanos

56 y otros profesionales de la salud que trabajan y viven en los territorios urbanos de sectores populares y comunidades rurales pobres.Otra de las ideas que motoriza el trabajo de los consultorios populares es la de la materialización de una red que articula la acción de los Comités de Salud con las organizaciones comunitarias de otros programas

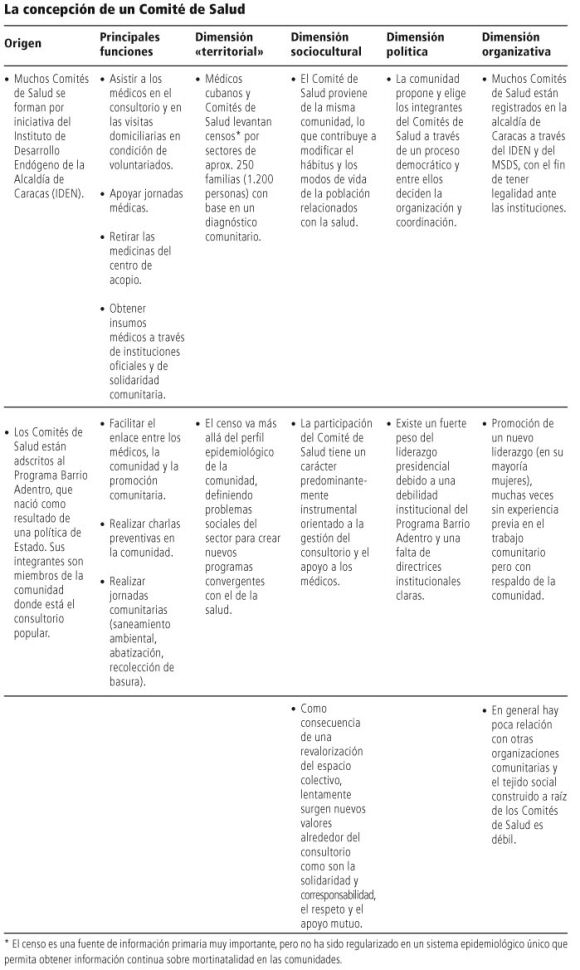

57 y misiones, con la finalidad de un desarrollo social integral de la comunidad. Como hemos dicho y se refleja en el cuadro siguiente, las funciones de los Comités de Salud van más allá de sus tareas operativas de asistencia a los médicos tratantes, y tienen un carácter articulador y de enlace entre el consultorio y las comunidades; aunque debemos señalar que la relación con las organizaciones comunitarias aún es débil y apenas comienza a verse la articulación entre los recién constituidos Consejos Comunales y los Comités de Salud.

Los espacios de atención primaria del Programa ubicados en los territorios sociales tienen diferentes significados, tanto para las comunidades en general, como para los integrantes de los Comités de Salud en particular; por ejemplo: el ejercicio del derecho a la salud en el espacio comunitario, y la oportunidad de resolver problemas primarios de salud de la familia desde el trabajo comunitario y dentro del espacio socioterritorial.

Adicionalmente, también debemos considerar el inicio de diferentes procesos. Así tenemos el de la revalorización del espacio colectivo en torno al consultorio popular, que permite que surjan nuevos valores que comienzan a ser socializados por la comunidad (la solidaridad, la corresponsabilidad, el respeto, el apoyo mutuo), y un aumento en la autoestima de los integrantes de los Comités de Salud, en su mayoría mujeres que antes no habían trabajado comunitariamente.

En este sentido, habría que preguntarse si las prácticas sociales a partir del trabajo de los Comités de Salud desde el espacio comunitario forman parte de una lógica incipiente de construcción de una ciudadanía social en el territorio social. En el caso de los Comités de Salud analizados, esta lógica avanza con innumerables problemas, siendo uno de los más sentidos el de la relación con las instituciones responsables de los servicios de salud.

b. La difícil práctica social de los Comités de Salud en el marco de una institucionalidad débil

En la gestión y el funcionamiento de la Misión Barrio Adentro participan varias instituciones y organizaciones, sólo que sin una coordinación y una articulación clara. Las instancias de coordinación son: una Comisión Presidencial de coordinación central del Programa, una Coordinación de Atención Primaria de Salud dirigida por el MSDS, y una coordinación paralela operada por los médicos cubanos. Cada instancia persigue sus propios objetivos, lo cual es causa de una dispersión y un burocratismo que dificultan a los Comités de Salud las posibilidades de ejercer sus funciones de manera eficaz y eficiente.

Es responsabilidad de los Comités de Salud resolver lo relacionado con el funcionamiento y la rutina en el abastecimiento del consultorio. Asimismo deben buscar vías para solucionar problemas comunes; tales son los referentes a la infraestructura

58 y a la seguridad de los consultorios (por ejemplo, que el espacio alrededor del módulo de salud no sea usado como botadero de basura y que los médicos puedan estar más seguros frente a la violencia de la delincuencia). Cierto es que los Comités se sienten muchas veces contenidos, puesto que las instituciones a las cuales están adscritos no dan respuesta a sus necesidades, constituyendo por lo demás instancias de difícil acceso rutinario para ellos.Aún así, no puede pasarse por alto que la atención médica brindada a través de los consultorios tiene impactos importantes en las comunidades. La percepción subjetiva de los pobladores sugiere que viene ocurriendo una elevación de los niveles de salud en los beneficiarios, indicada por la modificación de factores de riesgo, el tratamiento adecuado de las patologías, la prevención de enfermedades ginecológicas, pero además por el juicio de que los consultorios responden a una necesidad sentida de las comunidades, valorando la calidad de atención recibida y la distribución gratuita de medicinas. Es cierto y objetivo que una atención primaria de salud permanente para los sectores populares, centrada en sus territorios y con acciones preventivas de salud, (siendo continua) eleva la calidad de vida de los que usan el servicio.59

Aunque se pudiera estar de acuerdo con que la Misión Barrio Adentro perdió el papel protagónico que le fue asignado al comienzo de la nueva estrategia social –ser el mecanismo integrador en el nivel del barrio–, y a pesar de todos los problemas ocasionados por las deficiencias anotadas para la construcción de una nueva institucionalidad articulada y transparente en los mecanismos de regulación, los Comités de Salud siguen asumiendo sus responsabilidades.

60c. ¿Construcción del espacio público a través de la articulación de las organizaciones sociales de nivel socioterritorial?

El desempeño continuo que deben tener los Comités para mantener el buen funcionamiento del servicio de los consultorios requiere de respuestas institucionales eficientes, condición que no se da o solo de manera precaria .

61 Su táctica ha sido procurar soluciones por su cuenta más que protestar o reclamar públicamente al Estado, relacionándose con grupos solidarios o abriéndose y articulándose lentamente a otras organizaciones sociales en el nivel comunitario. En esta dirección, la participación de los Comités de Salud en los Consejos Comunales como instancia vinculante de las diferentes organizaciones de base está comenzando a convertirse en una opción para buscar soluciones concretas a los problemas que se les presentan.La vía de articulación con las distintas organizaciones comunitarias se da, en primer lugar, a través de la participación de personas que trabajan simultáneamente en unas y otras: miembros, a la vez, de un Comité de Salud, del Comedor Popular, del Comité de Tierra Urbana y del Consejo Comunal, etc. De esa manera fluye la información y se construye un espacio de intercambio comunitario, el cual permite circular información sobre problemas prioritarios y, adicionalmente, discusiones sobre las líneas generales de las políticas del Gobierno y sobre lo que se anuncia en el corto plazo en los discursos presidenciales. Estos núcleos de intercambio y de discusión, que son además de capacitación, vienen a ser piezas fundamentales para las comunidades y les sirven para informarse, informar sobre su situación concreta, diagnosticar,

62 formular proyectos comunes y participar en decisiones sobre asuntos comunitarios. Por ello pensamos que constituyen instrumentos de la construcción de espacios públicos en el nivel socioterritorial; más aún, mirando hacia el futuro, si consideramos que los más movilizados y activos reclaman una participación más amplia de la gente, a pesar de la lucha intensa por el control del poder en que ocurre la acción de grupos (políticos y comunitarios).Pareciera que estamos frente a un proceso emergente de construcción de espacios públicos territorializados; proceso que requiere una participación democrática cada vez más colectiva en las decisiones sobre políticas públicas que atañen a la mejora de las condiciones de vida y del hábitat de los sectores populares.

Reflexiones finales

Los Consejos Comunales y los Comités de Salud son dos organizaciones sociales novedosas en la institucionalidad pública venezolana. Tienen como propósito facilitar a los sectores populares el acceso a los servicios sociales y la infraestructura correspondiente en sus territorios. Por ley, los Consejos Comunales articulan a todas las organizaciones sociales de base comunitaria, y en la práctica los Comités de Salud están comenzando a participar en este espacio de articulación en construcción.

Presentada la perspectiva teórica y hechos los análisis, queremos concluir destacando varios puntos.

En la experiencia venezolana de cambio que acompaña la victoria electoral de Chávez, el nivel socioterritorial adquiere una importancia renovada en la socialización política de los sectores populares, suponiendo la expresión de una ruptura con su encierro en el modelo neoliberal.

El curso de acción de los Consejos Comunales, teniendo siempre como referencia su marcha en el municipio Valdez, muestra un proceso emergente de construcción de espacio público en el nivel local, materializado en: a) unas prácticas sociales desencadenadas por eventos de información y formación que ayudan a que los participantes se transformen en sujetos; b) una dinámica de disenso y consenso que envuelve, al menos en la fase inicial, una conflictualidad entre la población organizada y las distintas instancias del Estado (gobierno local, regional y Pdvsa), y c) una incipiente lógica que se orienta hacia una posible planificación urbana participativa.

La organización de la población, y más aún la participación activa de la gente en las nuevas organizaciones sociales, significa una innovación importante, a veces sustancial, en la «gestión» cotidiana de su vida individual y colectiva, una transformación en sus espacios de vida y sus espacios vividos, mundos en los cuales la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad comienzan a tener un valor, pero donde igualmente la apatía, la corrupción y la lucha por el micropoder dominan muchos campos.

La construcción de espacios públicos en el ámbito socioterritorial y/o local a partir de las prácticas de las organizaciones de base está envuelta en las limitaciones y posibilidades dadas por las contradicciones de la dinámica de transformación estructural del sistema político administrativo.

De cualquier manera, las reflexiones que hemos expuesto a lo largo de este artículo y estas finales deben entenderse como una primera aproximación a un proceso de transición muy complejo. La lógica de cambio, que incluye las propias organizaciones que valoramos, ocurre a una velocidad que hace difícil avanzar en investigaciones de más largo aliento. Aún así, nuestros análisis de pequeños casos dejan entrever que es necesario orientar hacia delante los estudios en las siguientes direcciones:

1. Los fundamentos conceptuales de la democracia y la participación, de acuerdo con los cuales se realizan las prácticas socioterritoriales (modelo conceptual y visiones de democracia directa de las organizaciones sociales a nivel socioterritorial).

2. Las formas en las cuales las organizaciones sociales desarrollan las capacidades de actuar frente al Estado para resolver los problemas de la nueva institucionalidad en construcción (desarrollo de competencias y capacidades propias de comunicación y participación, así como de manejo de conflictos por parte de las comunidades).

3. Los contextos y las posibilidades de desarrollo de prácticas de democracia directa de las organizaciones comunitarias en sus territorios y desde sus territorios (experiencias en la construcción de nuevos espacios públicos de participación territorializados).

Ciertamente, las dinámicas innovativas introducidas por el Estado en relación con la política y la participación de los sectores populares, vienen siendo, en varios casos, tomadas en cuenta por ellos mismos, por ejemplo, en los repertorios de acción colectiva a los que tenían acceso. Esa nueva relación con la política y la participación en las nuevas prácticas sociales se inscriben especialmente en lo local/socioterritorial, en el anclaje territorial. ¿Cuál será la relación con los otros niveles e instancias de gobierno en la emergente estructura político-territorial? Esta es una de las grandes interrogantes.

La velocidad, la calidad y la profundidad del cambio en cada configuración socioterritorial son distintas. Como en cualquier proceso de transformación social tan profundo, la incertidumbre, la improvisación y la desorganización forman parte de la dialéctica entre lo destituyente y lo instituyente. Lo instituyente implica la aplicación de una necesaria lógica práctica, solidaria y sustentable en la búsqueda de soluciones a los problemas concretos. Para ello, en el nuevo contexto político y legal, las mismas comunidades organizadas vienen siendo responsables en y desde sus territorios, comenzando la difícil construcción de espacios públicos institucionalizados para el ejercicio de la ciudadanía anclado en lo socioterritorial: tarea para la cual las organizaciones sociales como sujetos de cambio requieren autonomía para alcanzar su emancipación colectiva e individual.

Referencias bibliográficas

1. Albet i Mas, Abel (2001). «¿Regiones singulares y regiones sin lugares? Reconsiderando el estudio de lo regional y lo local en el contexto de la geografía postmoderna», Boletín de la A.G.E., n° 32, pp. 35-52, disponible en http://age.ieg.csic.es/boletin/32/3202.pdf. [ Links ]

2. Algranati, Clara, José Seoane y Emilio Taddei (2004). «América Latina, neoliberalismo y conflicto social: las configuraciones de los movimientos populares», en Samir Amin y Francois Houtart, Mundialización de las resistencias. Estado de las luchas 2004, pp. 139-169, Bogotá, Ruth Casa Editorial. [ Links ]

3. Altvater, Elmar (2006). «Glaubwuerdige Alternativen im Innern der Gesellschaft: Solidaritaet und Nachhaltigkeit», en Elmar Altvater, Das Ende des Kapitalismus wie wir ihn kennen. Eine radikale Kapitalismuskritik, pp. 177-215, Muenster. [ Links ]

4. Antillano, Andrés (2005). «La lucha por el reconocimiento y la inclusión en los barrios populares: la experiencia de los Comités de Tierras Urbanas», Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol.11, n° 3, sept.-dic., pp. 205-218. [ Links ]

5. Appadurai, Arjun (1992). «Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy", en Mike Featherstone, ed., Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity, pp. 295-310, Londres, Sage. [ Links ]

6. Arconada Rodríguez, Santiago (2005). «Seis años después: Mesas Técnicas y Consejos Comunitarios de Aguas (Aportes para un balance de la experiencia desarrollada)», Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol.11, n° 3, sept.-dic., pp. 187-203. [ Links ]

7. Auyero, Javier (2006). «Spaces and Places as Sites and Objects of Politics», en Robert Goodin y Charles Tilly, eds., Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, Oxford University Press, disponible en www.suysb.edu/sociol/?faculty/Auyero/auyero. [ Links ]

8. Avritzer, Leonardo (2004). «Modelos de deliberación democrática: un análisis del presupuesto participativo en Brasil», en Boaventura De Sousa Santos, Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa, pp. 487-518, México, Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

9. Berking, Helmuth (1998). «Global Flows and Local Cultures. Ueber die Rekonfiguration sozialer Raeume im Globalisierungsprozess», Berliner Journal für Soziologie 8 (3), pp. 381-392. [ Links ]

10. Carvajal, Leonardo (2004). «Asamblea de ciudadanos: democracia participativa en acción», SIC, 669, noviembre, pp. 391-393. [ Links ]

11. Casanova, Ramón (2004). Proyecto Prometeo. La innovación en un sistema local de educación, Cendes, Caracas. [ Links ]

12. Casanova, Ramón (2007). Para una cartografía de las ideas de transición venezolana. Conversaciones sobre proyecto nacional, estado y política social, Caracas, Fundación Escuela de Gerencia Social. [ Links ]

13. D´Elia, Yolanda, coord. (2006). Las Misiones Sociales en Venezuela: una aproximación a su comprensión y análisis, Caracas, Ildis. [ Links ]

14. D´Elia, Yolanda y Thaís Maingon (2006). «El Fonvis: su trayectoria institucional en el contexto sociopolítico venezolano de 1980 a 2004», disponible en www.international.unikassel.de/de/oneworldperspectives.html. [ Links ]

15. De Sousa Santos, Boaventura (2004). Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa, México, Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

16. Díaz, Benito (2006). «Políticas públicas para la promoción de cooperativas en Venezuela (1999-2006)», Cayapa. Revista Venezolana de Economía Social, año 6, n° 11, pp. 149-183. [ Links ]

17. Duerrschmidt, Joerg (2002). Globalisierung, Bielefeld, Transcript Verlag. [ Links ]

18. Eggert, Jennifer (2003). Die Public-Space-Theorie von Leonardo Avritzer: Politische Partizipation durch den oeffentlichen Raum? Eine kritische Analyse der Rolle des Volkes in Demokratisierungstheorien am Beispiel Lateinamerikas, Freie Universität Berlin, Lateinamerika Institut. [ Links ]

19. El Troudi, Haiman y Carlos Mondero (2006). Empresas de producción social. Instrumento para el socialismo del siglo XXI, Caracas. [ Links ]

20. Ellner, Steve (2006). «Las estrategias desde arriba y desde abajo del movimiento de Hugo Chávez», Cuadernos del Cendes, año 23, n° 62, mayo-agosto, pp. 73-93. [ Links ]

21. Featherstone, Mike ed (1992). Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity. Londres, Sage. [ Links ]

22. Featherstone, Mike; Scott, Lash y Roland, Robertson eds (1995). Global Modernities. Londres, Sage. [ Links ]

23. FEGS y Alcaldía Municipio Valdez, Güiria (2006). «Proyecto de Formación y Asistencia Técnica para la Alcaldía del Municipio Valdez. Estado Sucre. Primer informe parcial», Caracas, Consultora Andrea Pereira. [ Links ]

24. Fernandez, Beatriz y Francisco Javier, Velasco (2004). «Transfiguraciones comunitarias: subjetividad, identidad y ciudadanía popular». Ponencia presentada en el seminario nacional «Política social ¿Un nuevo paradigma?», Caracas, 11-13 de mayo. [ Links ]

25. Fernandez, Beatriz, coord., Luisa Bethencourt, Marianela Carrillo y Beate Jungemann (2006). «¿Un espacio para el encuentro de tres lógicas de desarrollo? El Observatorio Urbano y Socioterritorial de Valdez», Cuadernos del Cendes, año 23, n° 62, mayo-agosto, pp. 121-125. [ Links ]

26. Fernandez Toro, Julio César (2003). «Los problemas constitucionales de la institucionalización democrática en Venezuela: 1972-2002», Politeia online, vol. 26, no 30, pp. 111-142, disponible en www.bvs.org.ve/cielo.php?script=sci. [ Links ]

27. Harnecker, Marta (2007). Gobiernos comunitarios: Transformando el Estado desde abajo. Caracas, Monte Ávila Editores. [ Links ]

28. Heller, Patrick (2002). «Den Staat in Bewegung bringen: Die Politik der demokratischen Dezentralisierung in Kerela, Suedafrika und Porto Alegre», Peripherie, año 22, n° 87, pp. 337-377, Muenster. [ Links ]

29. Hiernaux, Daniel y Alicia Lindón (2004). «Desterritorialización y reterritorialización metropolitana: la ciudad de México», Documents dAnalisi Geografica, nº 44, pp. 71-88. [ Links ]

30. Jungemann, Beate y Carlos Mascareño (2006). «Die Dezentralisierung in Venezuela unter der Chávez Regierung», en Regionen im Fokus der Forschung, Bd. 6, pp. 181-205, Rottenburg am Neckar. [ Links ]

31. Jungemann, Beate y Cecilia Cariola (2006). «El Fonvis: sus impactos a nivel local», Working Papers 02, OneWorldPerspectives, Universität Kassel, disponible en www.international.unikassel.de/de/oneworldperspectives. html. [ Links ]

32. Katz, Claudio (2006). «América Latina. Socialismo o Neodesarrollismo», Rebelión, 01-12, disponible en www. rebelion.org/noticia.php?id=42281. [ Links ]

33. Kliksberg, Bernardo (2007). «¿Cómo avanzar la participación en América Latina, el continente más desigual? Anotaciones estratégicas», Revista del CLD Reforma y Democracia, n° 37, febrero, pp. 36-80. [ Links ]

34. Kumoll, Karsten (2005). From the Native´s Point of View? Kulturelle Globalisierung nach Clifford Geertz und Pierre Bourdieu, Bielefeld, Transcript Verlag. [ Links ]

35. Lacabana, Miguel y Cecilia Cariola (2004). «Entre la ciudad global y la periferia en transición. Caracas-Valles del Tuy Medio. Informe final de investigación», Caracas. Cendes/Fonacit. [ Links ]

36. Lacabana, Miguel y Cecilia Cariola (2005). «Construyendo la participación popular y una nueva cultura del agua en Venezuela», Cuadernos del Cendes, año 22, n° 59, mayo-agosto, pp. 111-133. [ Links ]

37. Lalander, Rickard O. (2006). «Has Venezuelan Dezentralization survived Chavismo?», en Rickard O. Lalander, ed., Venezuelan Politics and Society in Times of Chavismo, pp. 29-41, Stockholm Review of Latin American Studie, 1. [ Links ]

38. Liendo, Carmen (2006). «La experiencia de participación comunitaria en la creación de los Núcleos de Desarrollo Endógeno. Caso Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda», trabajo de grado para optar al título de Especialista en Planificación y Gestión Local, Cendes. [ Links ]

39. Lindón, Alicia (2002). «Trabajo, espacios de vida y cotidianidad. La periferia oriental de la Ciudad de México», Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. VI, no 119 (56), 1o de agosto, Universidad de Barcelona. [ Links ]

40. Loew, Martina (2001). Raumsoziologie, Frankfurt, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. [ Links ]

41. Loewy, Michael (2006). «Oekologie und Sozialismus – der Kampf von C.Mendes», Prokla 143 Die «Killing Fields des Kapitalismus», año 36, n° 2, pp. 233-238. [ Links ]

42. Marchart, Oliver (2002). «Kunst, Raum und Oeffentlichkeit(en). Einige grundsaetzliche Anmerkungen zum schwierigen Verhaeltnis von Public Art, Urbanismus und politischer Theorie», disponible en http://eipcp.net/ transversal/0102/marchart/de. [ Links ]