Saber

versión On-line ISSN 2343-6468

Saber vol.27 no.3 Cumaná set. 2015

ESTRATEGIAS FONOLÓGICAS EMPLEADAS POR KARI´ÑAS EN LA INCORPORACIÓN DE PRÉSTAMOS LÉXICOS ESPAÑOLES A SU LENGUA

PHONOLOGICAL STRATEGIES EMPLOYED BY KARI´NAS TO INCORPORATE SPANISH LEXICAL LOANWORDS INTO THEIR LANGUAGE

José Beria, Silviapatricia Bruzual

Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Escuela de Humanidades y Educación, Departamento de Idiomas Modernos, Cumaná, Venezuela E-mail: jberia@cantv.net

RESUMEN

Este trabajo describe los principales procesos y cambios que explican la estructura fonológica con la cual han entrado los diversos préstamos españoles al kari'ña, una lengua caribe hablada en Anzoátegui, Venezuela. Varios enfoques han sido discutidos para explicar la adaptación de los préstamos a la lengua prestataria. El enfoque fonético propone que la adaptación de los préstamos está determinada solamente por el componente perceptivo de la gramática, independientemente de las reglas y/o restricciones de la lengua prestadora. Esta posición es sostenida por Silverman (1992) y Peperkamp y Dupoux (2003), entre otros. Por otra parte, el enfoque fonológico, cuyos proponentes incluyen a Paradis (1996) y LaCharité y Paradis (2005) sostienen que la fonología de la lengua prestataria juega un papel importante en la adaptación fonológica de los préstamos. La investigación fue de naturaleza descriptiva con un diseño documental y de campo. Para tal efecto se revisó completamente el diccionario Kari'ña Castellano de Mosonyi (2002) extrayendo todas las entradas que constituyen claramente préstamos tomados del español. Una vez extraídos los préstamos se determinaron los procesos fonológicos que permitieron su adaptación en la lengua kari'ña. Se han detectado varias estrategias fonológicas que utilizan los kariñas para incorporar los préstamos del español a su lengua: (1) alargamiento vocálico, (2) inserción glotal /j/, (3) geminación de consonantes, (4) reflejo vocálico, (5) epéntesis y (6) cambios de fonemas. Se concluye que los procesos de adaptación de los préstamos del español a la lengua kari'ña se explican mejor siguiendo el modelo fonológico, pues, los mismos procesos también funcionan en su propia lengua.

Palabras clave: Procesos de adaptación, kariña, cambios de consonantes.

ABSTRACT

This paper describes the main processes and changes that account for the phonological structure through which different Spanish loanwords have entered kari'na, a Carib language spoken in Anzoátegui, Venezuela. Several approaches have been discussed to explain the adaptation of loanwords to the borrower language. The phonetic approach proposes that adaptation of loanwords is determined only by the perceptive grammar component, regardless of the rules and/or constraints of the donor language. This position is held by Silverman (1992) and Peperkamp and Dupoux (2003), among others. On the other hand, the phonological approach, whose proponents include Paradis (1996) and LaCharité and Paradis (2005), among others, argue that the phonology of the borrowing language plays an important role in the phonological adaptation of loanwords. The research was descriptive with a documentary and fieldwork design. For that purpose, the Kari'na-Spanish dictionary of Mosonyi (2002) was completely revised by withdrawing all entries that clearly constitute loanwords taken from Spanish. Once the loanwords were extracted, the phonological processes which allowed them to adapt themselves to kari'na were established. Several phonological strategies employed by the kari'nas to include loanwords from Spanish were detected: (1) vowel lengthening, (2) glottal insertion /j/, (3) consonants germination, (4) vowel reflection, (5) epenthesis and (6) changes of phonemes. It is concluded that the processes of adaptation of Spanish loanwords into the kari'na language are better explained following the phonological approach, because the same processes also work in their own language.

Key words: Adaptation processes, kari'na, consonant changes.

Recibido: agosto 2014. Aprobado: marzo 2015. Versión final: junio 2015.

INTRODUCCIÓN En toda lengua se encuentran préstamos los cuales han llegado como resultado del contacto o de las relaciones que han tenido sus hablantes con otras lenguas a lo largo de la historia (Alba 2007). Un préstamo lingüístico se refiere a una palabra o morfema de un idioma, el cual fue tomado o prestado, que puede o no adaptarse a la estructura fonética o morfológica de la lengua receptora, por la influencia cultural de los hablantes de esa otra lengua. Cuando el elemento prestado es una palabra léxica, normalmente un adjetivo, un nombre o un verbo hablamos de préstamo léxico. El préstamo léxico es el que más predomina, aunque también existe el préstamo gramatical, que surge cuando un número importante de hablantes bilingües usan partículas, morfemas y elementos no léxicos de una lengua cuando se habla la otra.

Precisamente, este trabajo examina algunos aspectos de la incorporación de los préstamos lingüísticos del español en el kari'ña, una lengua caribe, cuyos hablantes en Venezuela alcanzan unos 11.000 indígenas, asentados en la mesa de Guanipa del estado Anzoátegui. Se describen, específicamente, los principales procesos y cambios que permiten explicar la estructura fonológica con la cual han pasado a la lengua kari'ña los diversos préstamos léxicos que sus hablantes han ido tomando del español.

En tal sentido, varios enfoques han sido discutidos para explicar la adaptación del los préstamos a la lengua prestataria, de éstos el fonológico y el perceptivo son los más debatidos. El primero explica que los préstamos se adaptan según las reglas y/o restricciones de la lengua prestataria, mientras el segundo propone que la adaptación de los préstamos implica solamente el componente perceptivo de la gramática, independientemente de las reglas y/o restricciones de la lengua prestataria. A continuación se explicitan en detalle.

Modelos de adaptación de préstamos

Las adaptaciones de los préstamos se refieren a las transformaciones que se aplican a las palabras cuando se piden prestadas a una lengua extranjera. Cuando las palabras de la lengua prestadora son mal formadas en la lengua prestataria se hace necesario que se transformen en palabras bien formadas. La discusión sobre el tema gira generalmente en torno a la pregunta de si su integración ocurre en la percepción/fonética, en la gramática/ fonológica, o en ambas. La literatura actual distingue dos posiciones principales: la postura fonológica y la fonética de la aproximación.

Enfoque fonológico

El enfoque fonológico (Paradis 1996, LaCharité y Paradis 2005) explica que los préstamos son introducidos por hablantes bilingües, quienes perciben la lengua prestadora perfectamente, de modo que las formas subyacentes de los préstamos son idénticas a las formas superficiales de la lengua prestadora.

Por su parte, LaCharité y Paradis (2005: p. 223) sostienen que la adaptación del préstamo es aplastantemente fonológico. Su principal argumento es que la adaptación del préstamo está basada en la identificación de las categorías del fonema de la lengua prestadora y que la aproximación fonética desempeña solamente un papel de menor importancia y limitado con respecto a los cambios de sonido que se someten a préstamos. Sin embargo, todo esto presupone que los prestatarios son bilingües y tienen un conocimiento amplio de la lengua prestadora (LaCharité y Paradis 2005). En consecuencia, los prestatarios perciben correctamente las categorías fonológicas de la lengua prestadora e identifican exactamente las categorías de sonidos de la lengua prestadora (L2); es decir, operan sobre la representación mental de un sonido de L2, y no directamente en su forma fonética superficial (op. cit. p. 223). En otras palabras, en la postura fonológica de la aproximación la percepción de sonidos extranjeros es exacta y éstos sólo se alternan en la producción, donde los contrastes fonológicos de la lengua prestadora se preservan al mayor grado posible.

Enfoque fonético/perceptivo

Por otro lado, Peperkamp y Dupoux (2003), Vendelin y Peperkamp (2004), Kenstowicz (2001) y otros mantienen un punto de vista opuesto según el cual la adaptación es determinada solamente por factores acústicos y perceptivos. Entonces, el enfoque fonético/perceptivo (Peperkamp y Dupoux 2003) propone la exclusividad de la semejanza perceptiva entre los segmentos nativos y prestados para determinar la integración de las palabras. A propósito, estos autores revisaron evidencias psicológicas de que todos los aspectos de la estructura fonológica extranjera, incluyendo segmentos, suprasegmentos y sílabas fonotácticas, se trastornan sistemáticamente durante la percepción del habla. Es decir, los sonidos de las estructuras extranjeras se asimilan a unos que sean bien formados por monolingües y bilingües en la lengua materna.

Peperkamp y Dupoux (2003: p. 368) proponen que de hecho todas las adaptaciones se aplican en la percepción y que son siempre fonéticas en naturaleza. Ellos explican que la adaptación es conducida puramente por la percepción auditiva y que un sonido de la entrada dada será mapeado en la categoría fonética más cercana disponible (p. 368). En consecuencia, la categoría fonética disponible indica que la percepción y la categorización de sonidos extranjeros son específicas a una lengua. Según ellos, las características fonológicas de un sonido en la lengua prestadora no desempeñan ningún papel e incluso pueden ser desconocidas por el prestatario.

Integración fonológica

Este es un proceso según el cual la mayoría de los préstamos son percibidos de manera diferente por los nativos de la lengua prestataria. A propósito, para Haugen (1969: p. 3) hay tres etapas en el proceso de adaptación fonológica. Primeramente, están los casos de hablantes bilingües quienes introducen una nueva palabra en una forma fonética cercana al modelo. En segundo lugar, lo de los monolingües quienes sin acceso directo al modelo producido por los nativos de la lengua prestadora, pueden confiar solamente en la pronunciación de los bilingües cuyo grado de bilingüismo puede variar, por lo tanto, existe la posibilidad de un acento. Por último se distinguen los casos de hablantes individuales monolingües de la lengua prestataria quienes oyen la palabra y en su reconocimiento intentan aproximar patrones de sonido no nativos al de los nativos. En esos escenarios procuran una pronunciación próxima de los nativos, conduciendo así a diversas interpretaciones de la misma palabra.

En ese orden de ideas, puede asegurarse que el uso repetido de un préstamo por parte de una comunidad lingüística dada la palabra se convierte en un préstamo establecido intercambiado por monolingües, pero con variantes de un dialecto a otro debido a la separación geográfica, así como a otros factores que conducen a diferencias dialectales. Cuando el préstamo llegue a un uso sistematizado en todos los aspectos de la vida, entonces los medios de comunicación le confieren estatus completo como parte del léxico.

Inventario fonológico del kariña

Para poder entender las adaptaciones fonológicas que posibilitan la entrada de nuevos vocablos o expresiones en kariña es necesario conocer algunos aspectos relacionados con su sistema fonológico. El fruto de esta tarea puede apreciarse en la siguiente sección, donde se presentará brevemente el inventario fonológico de la lengua, intentando explicar la diversidad de procesos que pueden experimentar algunos segmentos o estructuras.

Inventario vocálico

Según datos aportados por el Boletín Indigenista Venezolano este sistema está constituido por seis vocales, tal como se observa en la Tabla 1.

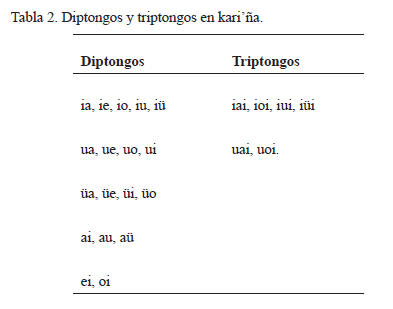

Cabe destacar que la mayoría de las vocales del kari'ña existen en castellano, a excepción de la vocal ü, cuya pronunciación es intermedia entre la i y la u con extensión de los labios. Según Mosonyi (1982), las tres vocales altas i, ü y u se convierten en semivocales cuando entran en contacto directo con otra vocal, dando lugar a la formación de distintos tipos de diptongos; con menos frecuencia se presentan también triptongos. A continuación se muestran las combinaciones que el autor realiza en la Tabla 2.

En sínteses, el alfabeto práctico utilizado en kari'ña consta de veintidós símbolos reconocidos: a, ch, d, e, i, j, k, m, n, ñ, o, p, r, s, sh, t, u, ü, v, w, y.

Inventario consonánticos

Este sistema está formado por un total de dieciséis fonemas, incluyendo las semiconsonantes w y y. La mayoría de las consonantes pueden presentarse largas o geminadas, en tales casos se escribirán dobles en la ortografía práctica. En la Tabla 3 se presentan las consonantes de la lengua kari'ña.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación es de tipo descriptivo con un diseño documental y de campo. Para cumplir con los objetivos especificados se ha revisado completamente el Diccionario Kari'ña-Castellano de Jorge Mosonyi (1982), extrayendo todas las entradas que constituyen claramente préstamos tomados del español. Una vez extraídos, fueron agrupados de acuerdo con sus formas morfológicas. Luego, se procedió a un análisis inductivo del corpus para determinar los procesos fonológicos que permitieron elaborar conclusiones sobre los patrones de adaptaciones de los préstamos en kari'ña.

La elicitación suplementaria de informantes fue necesaria para completar los grupos de palabras y variantes morfológicas y fonológicas. Se seleccionaron doce kariñas bilingües ocasionales de los poblados de Cachama, Tascabaña y Bajo Hondo del estado Anzoátegui quienes mediante una entrevista abierta suministraron información sobre nuevos préstamos que no aparecen en el diccionario básico del idioma kari´ña. Para ello, a los informantes se les pidió: a) llenar los espacios en blanco oralmente, b) nombrar objetos en unas imágenes mostradas, c) sugerir una lluvia de ideas (por ejemplo, plurales y verbos) y d) comentar sobre las diversas realizaciones de los mismos préstamos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Alargamiento vocálico

En Mosonyi y Mosonyi (2000) el patrón de acentuación en kariña fue enunciado de la siguiente manera: las palabras tienen el acento principal en la penúltima sílaba o en la antepenúltima sílaba pero pueden existir otros acentos secundarios; ninguno de estos aparece marcado en la escritura convencional del kariña. Se proponen varias formas de reconocer las sílabas acentuadas:

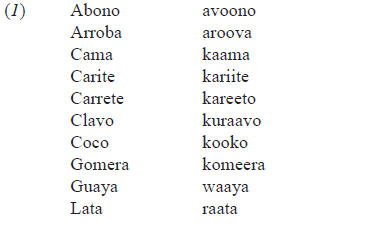

» Cuando aparece una vocal larga. Ejemplo: kuruumü zamuro. » En la vocal que precede a una consonante larga o a una secuencia de dos consonantes. Ejemplo: anattü hermana. » En la vocal que precede a una oclusiva glotal. Ejemplo: akanü carrera. » En la vocal que precede a la aspirada glotal [h]. Ejemplo: ajkojo fantasma. El grupo de palabras del español en (1) no muestran el patrón de acentuación esperada en kari'ña, por lo tanto, para incorporarlas se debe alargar la vocal en la penúltima sílaba para adaptarse a la fonología de la lengua kari'ña. En la segunda columna se aprecian las adaptaciones según la acentuación kari'ña.

En (1) también se puede apreciar que las sílabas finales son libres, es decir, no hay consonantes en la coda, por lo tanto, no es necesario realizar adaptaciones. Sin embargo, el kari'ña no permite sílaba trabada en posición final, es decir, sílabas que tengan consonantes en la coda. Cuando las palabras prestadas tienen sílabas trabadas en posición final, la lengua kari'ña crea una sílaba adicional agregando una vocal. Esta vocal no parece adherirse a ningún criterio ya que resulta difícil describir su aparición.

A propósito, Villamizar (1993) ha señalado el alargamiento vocálico como una forma de transmitir emociones aunadas a la repetición de lexemas y de estructuras sintácticas en el habla rural de la cordillera de Mérida, Venezuela. Según la autora (op. cit. p. 9), la repetición estaría "acompañada de alargamiento vocálico y de una mayor intensidad cuando se pronuncia el lexema que se desea resaltar; estos tres elementos unidos, reiteración, aumento de intensidad y alargamiento vocálico, permiten al oyente percibir toda la intensidad que el hablante quiere transmitir". El alargamiento vocálico de los préstamos en kari'ña no tiene la misma motivación pues, como hemos visto, es un fenómeno que se origina en el proceso de adaptación al patrón de acentuación en kari'ña.

Inserción glottal /h/

Las glotales en kariña tienen una distribución restringida y no ocurren ni al inicio ni al final de palabra. En kari'ña existe la prohibición de alargamiento vocálica antes /s/ o /ch/ [*VV:s] [*VV:ch]. En los préstamos del español que incluyen la secuencia /Vs/ o /Vch/ y que deben ser alargados para adaptarse al patrón de acentuación en kari'ña se inserta una glotal entre la vocal y la /s/ o la /ch/. Dicha operación hace que la sílaba sea pesada y es la que lleva el acento principal.

La ausencia del fonema /z/ hace que sea reinterpretado como /s/.

Los préstamos del español con fricativa glotal al inicio de palabra se adaptan sin tal glotal en la misma posición.

Por su parte, Álvarez (2005) considera que las glotales en posición intervocálica son muy marcadas y ellas ocurren casi solamente en la forma negativa y en el participio pasado. Basándose en los datos comparativos de las lenguas más cercanas genéticamente al kariña, este autor concluye que las glotales intervocálicas pueden haber sido desarrollos recientes en kariña. Por ejemplo, en el galibí de la Guayana Francesa (Rénault-Léscure 1981: pp. 75-76) y el caribe de Surinam (Hoff 1968: pp. 140 y 225), tales glotales intervocálicas están totalmente ausentes y los cognados exhiben o una p o una secuencia xp: GAL o ni: ki-p a, KAR onükü-ja sin dormir; GAL an-e:ne-p a, KAR an-eene-ja sin ve r; CAR uwa-xpa, KAR w a -ja sin bailar. Esta idea adquiere más fuerza ya que incluso dentro del kariña, encontramos casos donde hay variación entre una forma con j intervocálica y una forma con la secuencia jp: mashiipü largo, m a s h ij pie ~ m a s h ihe /masipü-pe/ (es) largo.

Geminación de consonantes

Este proceso es frecuente en español con la -s implosiva que genera un alargamiento o geminación de la consonante posterior: este > ette, esperanza >

epperanza, isla > il·la, whisky > wikki. En Andalucía la <tt> geminada suele resolverse en una /t/ simple de tipo alveolar, como la /t/ inglesa. La geminación consonántica también convive con los otros fenómenos de debilitamiento. Ya Mosonyi (1982) había diagnosticado que el principio de alargamiento de las consonantes también opera en kari'ña. Relata el autor que al contrario de los vocales cuyo alargamiento no representa división silábica, es decir, constituyen una sola sílaba, las consonantes largas (incluyendo las semivocales /w/ y /y/) sí se reparten en dos sílabas, acoplándose la primera mitad a la vocal anterior y la segunda mitad a la vocal siguiente.

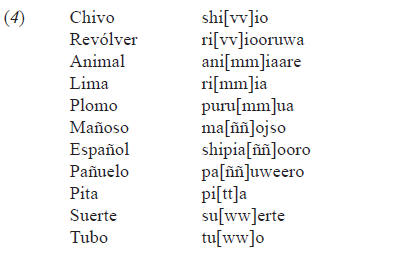

Los préstamos en kari'ña experimentan un patrón interesante de geminación de una consonante después de una vocal corta, según lo ilustrado por las formas kari'ñas de las palabras españolas en (4).

Los datos muestran una mayor tendencia en la geminación de las nasales y las semiconsonantes. No se presentan en las fricativas sibilantes, lateral-vibrantes ni en las africadas. Solamente las consonantes j, s, sh y no se geminan. La ch se escribe tch al geminarse.

Reflejo vocálico

Hace casi un siglo este proceso fue parcialmente descrito por De Goeje (1909) con el nombre de linfection vocalique, según la cual "le i peut dégager un autre i (y) dans la syllabe suivante" (citado en Rénault-Léscure 1981: p. 65). Más recientemente, Mosonyi ha descrito también este proceso, que él denominó reflejo vocálico, como "un proceso morfofonológico muy característico del cariña, que consiste en la repetición de la vocal alta de una sílaba, con carácter semivocálico, en la sílaba siguiente, cuando esta última constituye un morfema aparte que en su forma pura no contiene dicha vocal" (Mosonyi 1982: p. 5).

Por ejemplo, aamumua [aamumua] (algo es o algo está) se descompone en los morfemas aamu+ma, pero la u del primero se refleja como semivocal en el segundo, dando la sílaba mua. Asimismo, voorimia [boorimia] (es una mujer) se descompone en voori+ma, pero la i se refleja en el morfema ma, dando mia.

Epéntesis

La epéntesis es en fonología, un tipo de intrusión. Se denomina epéntesis al metaplasmo que consiste en la adición de un fonema o más en el interior de una palabra creando una nueva o un neologismo. Esto es, la intercalación o adición de un segmento, en general vocálico, en una secuencia fonológica.

Para adaptar las palabras del español en (6) a la forma canónica de la lengua y para facilitar la articulación según la estructura fonológica de la lengua kari'ña se inserta una vocal epentética. De esta manera, se crea otra sílaba a la palabra en la adaptación.

En los cuatro primeros casos, sería ilegal trabar las sílabas con /r/ o /t/ (por ejemplo, (kaar).<ne>) ya que contiene un alargamiento vocálico que lo convierte en la sílaba acentuada. En el último caso, está prohibido la agrupación consonántica de /smr/ en kari'ña.

Cambios de fonemas

A continuación se ofrece un listado de los procesos fonológicos encontrados en el corpus analizado simultáneamente con un conjunto de ejemplos para cada uno. Hay muchos casos en los que solo se han podido encontrar uno o dos ejemplos.

Este cambio es bastante común en las lenguas indígenas y se aprecia en otras realidades. Por ejemplo, el cambio inverso se aprecia cuando el aimara toma préstamos quechuas y las /r/ iniciales son reanalizadas como /l/ (Zariquiey 2006). En este caso, es el fonema /l/ el que es reanalizado como /r/; ello en virtud de la ausencia de ese fonema en la lengua shipibo-conibo. La opción por la /r/ se explica tanto por la similitud en el punto de articulación, como en el hecho de que laterales y vibrantes son segmentos bastante similares en muchos aspectos, tanto que son catalogados como miembros de un mismo tipo: las líquidas.

![]()

(7) Paila payya

![]()

El kari'ña no posee el fonema fricativo bilabial /f/, por lo tanto, optan por el oclusivo bilabial /p/ para adaptar el préstamo.

(8) Fiesta piejta Frazada perejsaao Sinfonia shijpioniyya Café kajpe

![]() En este caso, estamos ante un claro proceso de ensordecimiento del segmento; tal como ocurre con los préstamos castellanos en el quechua, lengua en la que todo segmento sonoro se ensordece; tal como se aprecia en el caso de estos ejemplos, en los que la /g/ se torna /k/.

En este caso, estamos ante un claro proceso de ensordecimiento del segmento; tal como ocurre con los préstamos castellanos en el quechua, lengua en la que todo segmento sonoro se ensordece; tal como se aprecia en el caso de estos ejemplos, en los que la /g/ se torna /k/.

Cuando el fonema /g/ es precedido por diptongo es reinterpretado como /w/. Los ejemplos a continuación son ilustrativos.

El fonema fricativo alveolar sordo /s/ se convierte en la fricativa prepalatal sorda ![]() , como al sonido del inglés she, el cual no existe en español.

, como al sonido del inglés she, el cual no existe en español.

Las adaptaciones de préstamos son principalmente las transformaciones que se aplican a las formas extranjeras que podrían ser mal formadas si fueran prestadas sin modificación. Sin embargo, hay varios casos de adaptaciones de préstamos que parecen innecesarios, en el sentido de que no reparan ningún tipo de estructura fonotáctica mal formado. Por ejemplo, en kariña los préstamos del español que contiene la africada prepalatal sorda ![]() representada ortográficamente como ch a menudo se adaptan como una fricativa prepalatal sorda

representada ortográficamente como ch a menudo se adaptan como una fricativa prepalatal sorda ![]() . Estas transformaciones son inesperadas y pueden tratarse sencillamente de un caso idiosincrático. La pronunciación de este fonema no debería presentar mayores problemas para un hablante de kariña, toda vez que este fonema existe en la lengua y posee una alta funcionalidad. Los ejemplos son ilustrativos.

. Estas transformaciones son inesperadas y pueden tratarse sencillamente de un caso idiosincrático. La pronunciación de este fonema no debería presentar mayores problemas para un hablante de kariña, toda vez que este fonema existe en la lengua y posee una alta funcionalidad. Los ejemplos son ilustrativos.

CONCLUSIONES

A través de las páginas anteriores se ha mostrado cómo los hablantes nativos del kariña pueden adaptar los préstamos léxicos. En tal sentido se concluye que los procesos de adaptación de los préstamos del español a la lengua kari'ña se explican mejor siguiendo el modelo fonológico, pues, los mismos procesos también funcionan en su propia lengua. Las estrategias fonológicas que utilizan los kariñas para incorporar los préstamos del español a su lengua son (1) alargamiento vocálico, (2) inserción glotal /j/, (3) germinación de consonantes, (4) reflejo vocálico, (5) epéntesis y (6) cambio de fonemas.

El análisis realizado ha evidenciado que la entrada de nuevos elementos léxicos procedentes del español no implica ningún peligro de alteración del kari'ña porque el sistema tiene la capacidad de asimilarlos e integrarlos de acuerdo con su propia estructura. En este sentido, la llegada de los préstamos puede verse como un fenómeno natural mediante el cual la lengua amplía y enriquece su caudal léxico, sin que se modifiquen o se trastornen sus estructuras fonológicas y morfológicas. Los préstamos son, entonces, ejemplos de difusión cultural y de la expansión de un elemento cultural de pueblo a pueblo.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo expone resultados parciales del proyecto de investigación "Análisis de incorporación de los préstamos lingüísticos del español en la lengua kari'ña ", subvencionado por el Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente, Venezuela.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS [ Links ]

2. Álvarez J. 2005. Morfosintaxis de la negación clausal en Caribe. Núcleo. Vol. 17. Nº 22. Pp. 9-39. [ Links ] [ Links ]

4. Hoff B. 1968. The Carib Language. Phonology, Morphology, Texts and Word Index. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-Land. En: Volkenkunde, Nº 55 [Nijhoff, The Hague] Dordrecht y Providence: Foris, pp. 140- 225. [ Links ]

5. Kenstowicz M. 2001. The Role of Perception in Loanword Phonology. Linguistique Africaine. 20.6. Lacharité D, Paradis C. 2005. Category preservation and proximity versus phonetic approximation in loanword adaptation. Linguistic Inquiry. Vol. 36. Nº 2. Pp. 223-258.

7. Mosonyi J. 1982. Estudio morfológico del verbo cariña. Caracas: Universidad Central de Venezuela (Mimeografiado). 160 pp.8. Mosonyi J. 2002. Diccionario básico del idioma kariña. Barcelona: Fondo Editorial del Caribe- Gobernación del estado Anzoátegui, Barcelona, Venezuela. 187 pp.

9. Estrategias fonológicas empleadas por Kari´ñas... Mosonyi E, Mosonyi J. 2000. Manual de Lenguas Indígenas de Venezuela. Tomo I y II. Fundación Bigott, Caracas, Venezuela, pp. 398-450.10. Paradis C. 1996. The inadequacy of filters and faithfulness in loanword adaptation. In: Durand J, Laks B. (Eds.). Current Trends in Phonology: Models and Methods. University of Salford, Salford, England, pp. 509-534. [ Links ]

12. Rénault-Léscure O. 1981. Evolution lexicale du Galibi, langue caraïbe de la Guyane Française. 90, Paris: ORSTOM-TDM-F, 16. Pp. 65-76.

13. Silverman D. 1992. Multiple scansions in loanword phonology: Evidence from Cantonese. Phonology. Vol. 9. Nº 2, pp. 298-328.14. Villamizar T. 1993. Repetición de estructuras sintácticas en el habla rural de Mérida. Boletín Antropológico. Vol. 27. Pp. 7-15. Universidad de Los Andes, Mérida. Venezuela. [ Links ]

16. Zariquiey R. 2006. Reinterpretación fonológica de los préstamos léxicos de base hispana en la lengua shipibo-conibo. Boletín de la Academia Peruana de la Lengua, Vol. 41. Nº. 1. Pp. 59-78. Lima, Perú.

uBio

uBio