Introducción

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, (2023) propone políticas sostenibles de inclusión educativa con el fin de abordar la exclusión y fomentar una cultura de paz. No obstante, Martínez-Usarralde (2021) sostiene que muchas de estas políticas responden a coyunturas sociales y culturales, sin enfocarse realmente en la igualdad. En la actualidad, diversos países de América Latina atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales considerando sus propios ritmos de aprendizaje, lo cual contribuye a reducir la discriminación, en consonancia con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por 162 países Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (2016). A pesar de estos avances normativos, la exclusión educativa continúa siendo un desafío global. Las políticas inclusivas impulsadas por organismos como la UNESCO y UNICEF resultan fundamentales para garantizar el acceso equitativo a una educación de calidad para todas las personas.

En esta línea, Benítez et al. (2022) afirman que la inclusión implica reconocer que la sociedad está compuesta por personas con distintas capacidades. Por esta razón, las instituciones educativas deben eliminar las brechas en el aprendizaje atendiendo a las necesidades particulares de cada estudiante, como lo indican Restrepo-Valencia et al. (2023). De este modo, la educación inclusiva promueve una cultura de aceptación y apoyo mutuo, esenciales para valorar la diversidad de capacidades dentro de la sociedad. Por ello, resulta fundamental que las instituciones adapten sus enfoques pedagógicos y didácticos para responder adecuadamente a las necesidades de todos los estudiantes.

En el mismo sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OECD, (2021) también ha propuesto políticas sostenibles orientadas a garantizar la inclusión educativa y la igualdad de oportunidades para grupos históricamente excluidos. Sin embargo, como advierte Gutiérrez (2023), estas políticas no siempre se traducen en acciones pedagógicas concretas en el aula. Aun cuando los marcos normativos buscan garantizar derechos, en muchos contextos persiste la desconexión entre lo normativo y lo práctico.

Asimismo, Rojas-Salgado (2023) expone que, aunque en países como Perú existen normativas inclusivas, su aplicación efectiva se ve limitada por la falta de recursos y financiamiento. Esta brecha se evidencia en datos del Censo Escolar de Escale-MINEDU (2018), que indican que en zonas rurales solo el 40,4 % de los estudiantes con discapacidad culminan la educación primaria. De manera más crítica, en zonas urbanas apenas el 22,4 % logra completar dicho nivel. Estas cifras revelan una preocupante desigualdad en el acceso a la educación para estudiantes con discapacidad, lo que refuerza la urgencia de mejorar las condiciones de inclusión educativa en todo el país.

Por su parte, Morbán e Hidalgo (2022) señalaron que, en América, solo el 6 % de los estudiantes con discapacidad acceden a la educación inicial, mientras que el 84 % accede a la primaria, aunque muchos no logran continuar hacia la secundaria. Frente a esta situación, el Consejo Nacional de Educación (2017) promueve políticas alineadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), cuyo propósito es garantizar una educación inclusiva y de calidad para todas las personas hacia el año 2030.

En esta misma línea, Morán et al. (2022) resaltan la necesidad de superar barreras relacionadas con la calidad del servicio educativo y la infraestructura escolar. Arteaga-Marín et al. (2022), por su parte, destacan el papel fundamental de los docentes en la construcción de una educación sostenible mediante el uso de herramientas y metodologías inclusivas. Esto sugiere que superar los obstáculos de la inclusión requiere tanto recursos materiales como capacidades pedagógicas especializadas.

De igual modo, Vega y Rivera (2022) identifican como barreras educativas tanto a las escuelas que aceptan exclusivamente a estudiantes con necesidades educativas especiales como a aquellas que, aunque implementan el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), no logran sensibilizar adecuadamente a la comunidad. A esto se suma, como señala García-Barrera (2023), la persistencia de actitudes discriminatorias dentro de la comunidad educativa -incluyendo a docentes, padres y estudiantes-, quienes asumen erróneamente que los estudiantes sin discapacidad pueden verse afectados negativamente por compartir aula con estudiantes con necesidades educativas, ya sea por imitación de conductas o por una supuesta disminución en el nivel de aprendizaje general.

El presente artículo tiene como objetivo analizar la producción académica publicada en revistas científicas indexadas en las bases de datos Scopus y SciELO, correspondientes a América Latina, entre los años 2020 y junio de 2024. La finalidad es identificar las principales temáticas relacionadas con las dificultades y propuestas asociadas a la inclusión educativa en las escuelas de la región. En particular, se busca responder a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las principales temáticas abordadas en la literatura científica sobre inclusión educativa en América Latina?

En consecuencia, este estudio pretende aportar una visión integral sobre los avances, desafíos y propuestas más relevantes en materia de inclusión educativa, contribuyendo así al desarrollo de políticas y prácticas pedagógicas orientadas a garantizar una educación equitativa y de calidad para todos los estudiantes.

Metodología

La presente investigación se enmarca en una revisión sistemática, una estrategia metodológica que permite recopilar, analizar y sintetizar el conocimiento existente sobre la inclusión en la educación desde una perspectiva científica y estructurada. Esta metodología se orientó a la identificación de patrones temáticos, tendencias investigativas y vacíos de conocimiento dentro del corpus académico analizado.

El objeto central de este estudio fue la inclusión educativa en América Latina, entendida como un proceso destinado a garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, en especial de aquellos en situación de vulnerabilidad. La revisión sistemática no se limitó a definiciones normativas, sino que abordó el fenómeno desde distintas dimensiones: políticas públicas, participación estudiantil, infraestructura, calidad educativa, actitud docente y barreras estructurales.

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo en las bases de datos Scopus y SciELO, seleccionadas por su reconocimiento internacional y por el rigor académico en la publicación de artículos indexados. Estas plataformas permitieron acceder a literatura científica con alto impacto en el campo de la educación inclusiva.

Para asegurar la pertinencia y calidad de los estudios seleccionados, se aplicaron los siguientes criterios de inclusión:

Artículos científicos que contuvieran los términos “inclusión en la educación” en el título, resumen o palabras clave.

Estudios cuyo contexto geográfico se ubicara en países de América Latina.

Investigaciones que abordaran explícitamente brechas o barreras educativas vinculadas a la inclusión.

Publicaciones académicas con fecha de publicación entre 2020 y junio de 2024.

Se excluyeron artículos duplicados, aquellos que no abordaban el objeto de estudio de manera directa, o que no cumplían con el rigor científico exigido (ej. editoriales, comentarios de opinión, ensayos no arbitrados).

Asimismo, se excluyeron los artículos duplicados, aquellos que no abordaban de manera directa el objeto de estudio, y aquellos que no cumplían con los estándares de rigor científico (por ejemplo, editoriales, comentarios de opinión o ensayos no arbitrados).

En una primera fase, se identificaron y filtraron los artículos relevantes mediante el uso de palabras clave relacionadas con la inclusión educativa. Posteriormente, se procedió a una lectura crítica de los textos completos, con el fin de garantizar su coherencia temática con los objetivos de la investigación.

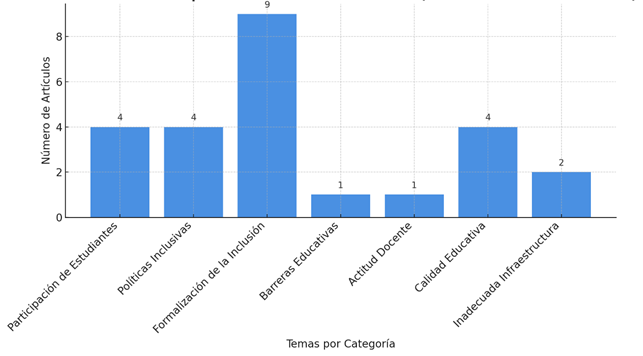

Contenido generado desde https://hollyhartman.shinyapps.io/PRISMAFlowDiagram/

Figura 1: Diagrama de flujo PRISMA mostrando el proceso de selección de artículos

Los estudios seleccionados fueron organizados en una matriz de análisis temático con los siguientes campos: (a) autor y año, (b) país de procedencia, (c) objetivo del estudio, (d) enfoque metodológico y (e) principales hallazgos o aportes sobre inclusión educativa. A partir de esta matriz se identificaron patrones de frecuencia, que permitieron establecer siete categorías temáticas: participación de estudiantes, políticas inclusivas, formalización de la inclusión, barreras educativas, actitud docente, calidad educativa e infraestructura.

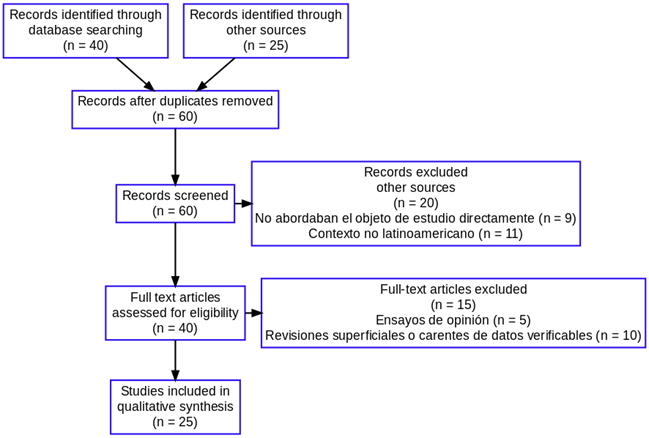

Los hallazgos se sistematizaron en forma de gráficos y tablas de frecuencia, como se muestra en la Figura 2. Esta representación visual permitió cuantificar el número de artículos que abordaron cada categoría temática. Además, se redactaron interpretaciones críticas en función de los hallazgos para nutrir la discusión teórica.

Los estudios seleccionados fueron organizados en una matriz de análisis temático, que incluyó los siguientes campos: (a) autor y año, (b) país de procedencia, (c) objetivo del estudio, (d) enfoque metodológico, y (e) principales hallazgos o aportes sobre la inclusión educativa.

A partir de esta matriz, se identificaron patrones de frecuencia, los cuales permitieron establecer siete categorías temáticas principales: participación estudiantil, políticas inclusivas, formalización de la inclusión, barreras educativas, actitud docente, calidad educativa e infraestructura.

Los hallazgos fueron sistematizados mediante el uso de gráficos y tablas de frecuencia, como se presenta en la Figura 2. Esta representación visual facilitó la cuantificación del número de artículos que abordaron cada categoría temática. Además, se redactaron interpretaciones críticas en función de los resultados obtenidos, con el fin de enriquecer la discusión teórica en torno a la inclusión educativa en América Latina.

Resultados

La exposición de los resultados se organiza de acuerdo con las categorías temáticas identificadas, ordenadas de menor a mayor número de estudios asociados. Cabe destacar que este orden no implica un criterio de importancia, sino únicamente de frecuencia en la producción científica analizada.

En la Figura 1 se puede visualizar que la categoría con menor representación fue la “participación de los estudiantes en la inclusión educativa”, con dos estudios que abordan la pertenencia en el sistema educativo por niveles dentro de la Educación Básica Regular (EBR), tanto a nivel nacional como regional Escale-MINEDU, (2018); Morban e Hidalgo, (2022).

En la misma figura, la categoría “políticas inclusivas” incluyó investigaciones de organismos y autores como UNESCO (2023), Martínez-Usarralde (2021), UNICEF (2021), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2016) y Gutiérrez (2023), quienes abordan el marco normativo y político que sustenta la educación inclusiva.

La categoría “formalización de la inclusión educativa” fue abordada en múltiples estudios Mondaca y Aguirre, (2021); Benítez et al., (2022); Restrepo-Valencia et al., (2023); Córdoba y Expósito, (2021); OECD, (2021); Rubio, (2020); Irrazabal-Bohórquez et al., 2023; Rujas-Zapata, (2022); Mesías et al., (2022); Hernández-Arteaca, (2022); Maldonado et al., (2023); Rojas-Salgado, (2023), los cuales analizan la institucionalización de la inclusión como parte del sistema educativo.

La categoría más representada fue “barreras educativas”, la cual abarca diversos factores que dificultan la inclusión. Dentro de esta categoría, se identificaron subcategorías relevantes: a) Actitud docente hacia la inclusión educativa: Moran et al. (2022), Arteaga-Marín et al. (2022), Arnaiz-Sánchez y Escarbajal (2020), Saavedra (2021), García y Resino (2022), y García-Barrera (2023) destacan el rol de las creencias, la formación y la disposición de los docentes en los procesos inclusivos. b) Calidad educativa en la inclusión: autores como Arteaga-Marín (2022), Pérez (2022), Núñez-Flores y Llorent (2022), Antayhua y Rodríguez (2024), y Castillo-Acobo et al. (2022) analizan la relación entre inclusión y estándares de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. c) Infraestructura y tipos de escuela: estudios como los de Quispe et al. (2023) y Vega y Rivera (2022) señalan que la inadecuada infraestructura escolar y la segmentación de instituciones limitan el acceso equitativo.

En síntesis, las categorías más investigadas fueron: (1) Barreras en la inclusión educativa, y (2) Formalización de la inclusión educativa. Por otro lado, las menos abordadas fueron: (1) Participación estudiantil en procesos inclusivos, y (2) Políticas inclusivas.

Principales contribuciones en la inclusión educativa

Cada artículo ha tenido muchos hallazgos y contribuciones en la inclusión educativa. De igual manera se identificaron diversas propuestas sobre la inclusión educativa. Estos han sido organizados según su orden de aparición. En otras palabras, para cada clase se proporciona la cantidad de artículos en la que se presenta.

La tabla 1 muestra que se hallaron varias contribuciones teóricas/empíricas a la inclusión educativa. Unos cuantos fueron expuestos en un artículo y otros en once artículos.

En la categoría de mayor frecuencia se refiere a la participación docente de sensibilizar e involucrar a la comunidad educativa el cual permita la aceptación y el cambio de la estructura social donde se desenvuelven los estudiantes con necesidades especiales para poder incursionarse en la vida. Así también es importante la actitud docente en la adaptación curricular y metodológica a partir de los diferentes ritmos de aprender por lo que conlleva una constante capacitación y acompañamiento docente para poder atender y dar una calidad educativa.

En las categorías de la tabla 1 se contempla una necesidad en la educación como el eliminar las barreras que impiden el otorgar un servicio de atención a los estudiantes con necesidades especiales. Es importante que se modifique la infraestructura de las escuelas, por otra parte, los docentes deben modificar y reestructurar sus planificaciones de acuerdo con cada estudiante ya sea por su ritmo de aprender o interés. A pesar de ello, existe una barrera que es la sociedad por lo que es necesario desde la escuela abordar a través de la sensibilización para la aceptación, apoyo y el acompañamiento y/o ver el abandono en los diferentes niveles educativos, o por lo contrario prepararlos para la vida como el ser insertado en la sociedad por ser su derecho como todo individuo.

Tabla 1: Frecuencia de las propuestas o aportes realizados en los artículos

| Categoría | N° de artículos |

|---|---|

| Es necesario cambiar la percepción de las políticas de inclusión educativa | |

| Plantear un enfoque inclusivo que garantice que cada niño reciba una educación de calidad. | 3 |

| Las políticas públicas evalúan la coyuntura social para erradicar la exclusión. | 4 |

| En América Latina, se busca una enseñanza de acuerdo del ritmo de aprender de los estudiantes en la inclusión educativa | 3 |

| Los docentes son muy importantes en la promoción de la convivencia en las escuelas | |

| La sensibilización de la comunidad permite una aceptación y apoyo a los estudiantes | 1 |

| El compromiso del cambio en las barreras educativas contribuye a mejorar la inclusión educativa | 4 |

| Garantizar la atención a todos los estudiantes inclusivos para ser insertados en la sociedad | 1 |

| La inclusión educativa es un derecho que debe de ser respetado por dignidad humana | 2 |

| La educación inclusiva debe de ser sostenible a través del uso de herramientas y estrategias. | 1 |

| Existen diferentes barreras educativas que impiden la inclusión educativa | |

| En los docentes no se evidencia la modificación de su planificación ni una metodología pensada en todos sus estudiantes | 1 |

| Es necesario aplicar una metodología participativa con estrategias para todos sin exclusión. | 2 |

| Es necesario sensibilizar a la comunidad educativa para un cambio de actitudes con los estudiantes de la escuela inclusiva. | 1 |

| La adaptación de las infraestructuras como la adquisición de materiales y herramientas que sean propias a los diferentes ritmos de aprender y necesidades físicas evitando la exclusión en la educación. | 2 |

Nota. Elaboración Propia

Los resultados obtenidos revelan una preocupante concentración temática: muchos estudios se enfocan en la discapacidad motora o física y su relación con la inclusión laboral, dejando de lado la inclusión educativa en etapas escolares. Esta omisión es paradójica, considerando que diversas políticas latinoamericanas surgen precisamente de la necesidad de garantizar inclusión desde la escuelaUNESCO, (2023); Martínez-Usarralde, (2021); UNICEF, (2021). Las estadísticas oficiales también muestran altos niveles de abandono escolar entre estudiantes con discapacidad, debido a la falta de metodologías adaptadas y planificación diferenciada (Rojas-Salgado, (2023); Escale-MINEDU, (2018); Morban e Hidalgo, (2022).

Por tanto, la inclusión educativa debe ser comprendida como un derecho fundamental y no como una medida de preparación para la vida laboral (Gutiérrez, (2023). Esta perspectiva también se refleja en los estudios que analizan las políticas públicas como mecanismos para promover la aceptación de la diversidad (Rubio, (2020), aunque aún se evidencian vacíos en cuanto a la atención diferenciada.

En cuanto a la distribución geográfica de los estudios revisados, Perú y Ecuador lideran la producción con siete artículos cada uno, seguidos por España con seis. Chile, Colombia y Argentina presentaron dos estudios cada uno, mientras que Venezuela, Bolivia, República Dominicana y México contaron con un solo artículo. Esta distribución evidencia una incipiente preocupación regional por el tema, aunque algunos países de América Latina aún no presentan investigaciones indexadas al respecto.

Respecto a los temas predominantes, el 60% de los artículos se centró en la actitud del docente hacia la inclusión, destacando limitaciones metodológicas y falta de acompañamiento institucional. Solo el 17% de los artículos propusieron cambios pedagógicos concretos para mejorar el aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales (Pérez, (2022); Núñez-Flores y Llorent, (2022); García y Resino, (2022); Vega y Rivera, (2022); García-Barrera, (2023). El 7% de los estudios analizó procesos de sensibilización comunitaria como parte formativa Saavedra, (2021); Arteaga-Marín, (2022).

Finalmente, un 16% de los artículos contribuyó con propuestas específicas para: 1. Elaborar adaptaciones curriculares sin generar exclusión. 2. Aplicar políticas públicas y normativas en documentos de gestión. 3. Implementar metodologías participativas respetando ritmos de aprendizaje. 4. Diseñar estrategias pedagógicas ajustadas a las necesidades individuales. 5. Sensibilizar a la comunidad educativa bajo un enfoque de justicia social. 6. Adaptar la infraestructura escolar (Quispe et al., (2023).

Estas contribuciones ofrecen bases relevantes para futuras investigaciones y para mejorar la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. También permiten evaluar la influencia de otros factores aún no identificados en esta revisión.

Discusión

Los resultados presentados en la sección anterior evidencian preocupaciones significativas tanto respecto a las investigaciones analizadas como al tratamiento de la inclusión educativa como tema de estudio. En primer lugar, se observa una cantidad inusualmente baja de artículos centrados específicamente en la inclusión en contextos escolares. La mayoría de los estudios revisados se enfocan en la inclusión de personas con discapacidades motoras y físicas en el ámbito laboral, dejando de lado la etapa escolar, pese a que gran parte de las legislaciones y políticas latinoamericanas en materia de inclusión han surgido justamente a partir de la necesidad de garantizar este derecho desde la escuela UNESCO, (2023); Martínez-Usarralde, (2021); UNICEF, (2021).

Asimismo, diversos marcos normativos en la región reconocen la inclusión educativa como un principio rector. Sin embargo, las estadísticas indican elevados niveles de abandono escolar por parte de estudiantes con necesidades especiales, lo cual se atribuye a la ausencia de metodologías centradas en sus ritmos y estilos de aprendizaje (Rojas-Salgado, (2023); Escale-MINEDU, (2018); Morban e Hidalgo, (2022)). Esta realidad evidencia una exclusión implícita, derivada de la falta de planificación pedagógica y formación docente especializada.

En línea con lo anterior, se reafirma que la inclusión educativa sigue siendo un desafío urgente. Requiere el compromiso activo de los docentes, así como la sensibilización de toda la comunidad educativa, para poder ofrecer un servicio formativo de calidad Mondaca y Aguirre, (2021); Benítez et al., (2022); Restrepo-Valencia et al., (2023); Córdoba y Expósito, (2021). Aceptar a los estudiantes con necesidades educativas diversas no solo implica integrarlos físicamente en el aula, sino también modificar prácticas pedagógicas para garantizar su aprendizaje sin segregarlos del grupo al que pertenecen (Irrazabal-Bohórquez et al., (2023); Rujas-Zapata y Hernández-Arteaca, (2022).

Desde una perspectiva de derechos humanos, la inclusión educativa debe entenderse como un derecho fundamental, no como un paso previo a la inserción social o laboral (Gutiérrez, (2023). Esta concepción implica dignificar a la persona desde el reconocimiento de su diversidad. No obstante, algunos estudios aún abordan la inclusión únicamente desde el marco de políticas públicas y normas de aceptación, sin desarrollar propuestas pedagógicas diferenciadas ni ofrecer un enfoque centrado en la calidad del servicio educativo (Rubio, (2020).

En cuanto a la distribución geográfica de los estudios, Perú y Ecuador lideran con siete artículos cada uno, seguidos por España con seis publicaciones, lo que refleja un creciente interés académico en estos contextos. Chile, Colombia y Argentina presentaron dos estudios respectivamente, mientras que Venezuela, Bolivia, República Dominicana y México reportaron un solo artículo. Este panorama sugiere un interés emergente en la región, aunque varios países latinoamericanos aún carecen de producción científica indexada sobre inclusión educativa.

En relación con las temáticas abordadas, el 60 % de los artículos se centró en la actitud del docente hacia la inclusión, destacando limitaciones como la falta de formación, escaso acompañamiento institucional y el cumplimiento formalista de las políticas inclusivas, sin una verdadera transformación pedagógica. Este dato es relevante, ya que subraya la necesidad de fortalecer la capacitación docente como eje central del proceso inclusivo.

Solo el 17 % de los artículos revisados presentó propuestas pedagógicas y metodológicas concretas para mejorar el aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales Pérez, (2022); Núñez-Flores y Llorent, (2022); García y Resino, (2022); Vega y Rivera, (2022); García-Barrera, (2023). Esto evidencia una escasa producción orientada a la innovación educativa desde un enfoque inclusivo.

Por otra parte, apenas un 7 % de los estudios abordó la sensibilización comunitaria como parte fundamental de la formación para la inclusión, enfatizando el rol de las familias y del entorno social en la construcción de una escuela verdaderamente inclusiva Saavedra, (2021); Arteaga-Marín, (2022).

Finalmente, el 16 % de los artículos identificó aportes significativos en áreas clave como: 1. Formación docente para la elaboración de adaptaciones curriculares que no generen exclusión. 2. Implementación efectiva de políticas públicas y normativas en los documentos de gestión escolar. 3. Aplicación de metodologías participativas que respeten los distintos ritmos de aprendizaje. 4. Desarrollo de estrategias pedagógicas ajustadas a las necesidades particulares del estudiantado. 5. Sensibilización de la comunidad educativa desde un enfoque de justicia social y equidad. 6. Adecuación de la infraestructura escolar (Quispe et al., (2023).

Estos hallazgos constituyen un principio hipotético relevante para futuras investigaciones, ya que podrían emplearse para optimizar la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales y favorecer su desarrollo integral. Asimismo, ofrecen una base útil para identificar factores adicionales que podrían incidir en la inclusión educativa, pero que aún no han sido suficientemente explorados.

Conclusiones

Como resultado de esta revisión sistemática, se presentan una serie de hallazgos y reflexiones que permiten comprender la situación actual de la inclusión educativa en América Latina desde un enfoque crítico. El análisis de fuentes científicas confiables ha permitido identificar vacíos, barreras persistentes y oportunidades de mejora que deben ser atendidas con urgencia.

En primer lugar, se evidencian importantes limitaciones en la aplicación práctica de la inclusión educativa, particularmente en lo que respecta al uso de metodologías y estrategias pedagógicas adaptadas a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Esta carencia se constituye como una barrera significativa, que impide garantizar el derecho a una educación de calidad y limita la posibilidad de preparar a los estudiantes con necesidades educativas especiales para su vida en sociedad.

Asimismo, si bien la inclusión educativa está reconocida en las políticas estatales de varios países, su implementación en el aula depende en gran medida de la actitud y preparación del docente. En muchos casos, prevalece una visión centrada en las deficiencias físicas o cognitivas del estudiantado, en lugar de adoptar un enfoque inclusivo que promueva el acompañamiento educativo individualizado y centrado en las potencialidades de cada alumno.

De igual manera, se observa una desconexión entre las políticas de inclusión laboral y la formación educativa previa necesaria para garantizar que las personas con discapacidades accedan a estas oportunidades en igualdad de condiciones. Promover una verdadera inclusión laboral requiere, como punto de partida, una educación inclusiva sólida que forme competencias, habilidades y actitudes desde los niveles educativos iniciales.

Finalmente, esta revisión invita a continuar profundizando en investigaciones que no solo describan la problemática, sino que propongan acciones concretas de transformación pedagógica, formación docente, y participación activa de la comunidad educativa, como ejes fundamentales para avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva, equitativa y con justicia social.