Introducción

La seguridad alimentaria garantiza el acceso estable a alimentos suficientes, seguros y nutritivos 1, mientras que la soberanía alimentaria, promueve el derecho de los pueblos a decidir sus sistemas alimentarios en consonancia con sus valores culturales y sostenibilidad 2. Estos conceptos adquieren especial relevancia en Colombia y Latinoamérica, donde la seguridad alimentaria enfrenta desafíos críticos derivados de factores como el cambio climático, la inestabilidad económica y la desigualdad social, los cuales afectan la disponibilidad, el acceso y la calidad de los alimentos.

En Colombia, entre los años 2021 y 2023, un 30.7% de la población (aproximadamente 16.3 millones de personas) experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave 3. Este panorama plantea riesgos significativos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2 y 12), orientados a erradicar el hambre y promover el consumo y la producción sostenible 4,5,6. A pesar de los esfuerzos impulsados por políticas públicas, como el programa Hambre Cero, la inseguridad alimentaria persiste, demandando enfoques innovadores que mejoren la prevención y la capacidad de respuesta ante esta problemática.

Es allí donde los modelos predictivos computacionales se presentan como una solución estratégica para la gestión de la seguridad alimentaria, permitiendo anticipar los factores que contribuyen a esta problemática 7. Estos modelos analizan grandes volúmenes de datos históricos y actuales de producción agrícola, rendimiento de cultivos, disponibilidad de semillas y gestión de recursos para identificar patrones, prever resultados futuros y optimizar decisiones, facilitando la planificación, la gestión de riesgos y el uso eficiente de insumos 8,9.

Mediante el aprendizaje automático, una subdisciplina de la inteligencia artificial, se emplean algoritmos avanzados, como Bosques Aleatorios, Redes Neuronales Automáticas, entre otros, los cuales permiten anticipar los rendimientos de los cultivos, gestionar riesgos climáticos y económicos, y optimizar la planificación agrícola según las características del suelo 10,11. Estos modelos contribuyen a la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas alimentarios, mejorando la eficacia de las políticas públicas orientadas a reducir la inseguridad alimentaria en las regiones 7.

El presente artículo tuvo como objetivo revisar el estado actual de la literatura sobre modelos predictivos computacionales aplicados a la seguridad y soberanía alimentaria en Latinoamérica, con especial énfasis en el contexto colombiano. A través de una metodología de revisión de alcance, se buscó mapear y sintetizar la literatura existente, identificando los algoritmos de aprendizaje automático más efectivos, evaluando el papel de distintas categorías de datos (agrícolas, climáticas, económicas, socioculturales, entre otras) como descriptores en el entrenamiento de modelos predictivos.

Esta revisión no solo analizó el impacto directo e indirecto de los modelos predictivos en la seguridad alimentaria, sino que también identificó vacíos en el conocimiento y áreas de oportunidad. Los hallazgos de este trabajo buscan generar insumos que faciliten la toma de decisiones estratégicas y la integración de evidencias en el diseño de políticas públicas más efectivas y sostenibles. Además, se aspira a fortalecer la resiliencia de los sistemas alimentarios frente a los desafíos actuales y futuros, proporcionando una base sólida para promover investigaciones orientadas al desarrollo de soluciones innovadoras en este ámbito.

Materiales y métodos

Diseño del estudio

Este estudio se basa en una revisión de alcance (Scoping Review), diseñada para mapear la literatura científica relacionada con la aplicación de modelos predictivos en la seguridad alimentaria. La metodología se desarrolló siguiendo los lineamientos propuestos por Arksey H y O’Malley L 12, con las adaptaciones de Levac D y col. 13 y la guía PRISMA-ScR 14. Este enfoque permitió identificar y sintetizar la evidencia existente sobre los modelos predictivos, explorar sus aplicaciones metodológicas y destacar los vacíos de conocimiento sobre el tema. El protocolo de la revisión se publicó en la plataforma para Open Science Framework (https://doi.org/10.17605/OSF.IO/CK7AZ).

Pregunta de investigación

La pregunta de investigación que guió esta revisión fue: ¿Cuáles son los enfoques metodológicos y principales aplicaciones de los modelos predictivos para la seguridad alimentaria o soberanía alimentaria en Latinoamérica, con énfasis en el contexto colombiano, durante el período 2014-2024?.

Estrategia de búsqueda

La búsqueda de la literatura se realizó de forma exhaustiva y sistemática en bases de datos de acceso abierto y de suscripción, con el fin de asegurar la inclusión de la mayor cantidad de estudios relevantes. Las bases de datos consultadas incluyeron PubMed, Scopus, y Google Scholar (para la literatura gris). La estrategia de búsqueda se desarrolló mediante la combinación de términos y operadores booleanos.

Ecuación de búsqueda

("Modelo predictivo" OR "Predicción") AND ("Seguridad alimentaria" OR "Soberanía alimentaria") AND ("Colombia" OR "América Latina").

("Predictive model" OR "Prediction") AND ("Food security" OR "Food sovereignty") AND ("Colombia" OR "Latin America").

Criterios de inclusión y exclusión

Se definieron criterios de inclusión y exclusión para garantizar la pertinencia, la calidad y la actualidad de los estudios seleccionados.

Criterios de inclusión

Período de publicación: Estudios publicados entre 2014 y 2024.

Idioma: Artículos publicados en español e inglés.

Cobertura temática: Estudios que exploren la aplicación de modelos predictivos en la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria o los sistemas alimentarios.

Tipos de documentos: Artículos originales publicados en revistas con revisión por pares, tesis o trabajos de grados en repositorios universitarios con evaluación por pares, informes técnicos de organismos internacionales y literatura gris relevante.

Acceso: Estudios con texto completo disponible o con resúmenes suficientemente informativos.

Criterios de exclusión

Calidad metodológica insuficiente: Estudios que no presenten una descripción clara de su metodología, datos utilizados o procedimientos de validación.

Enfoque desviado: Estudios que no presenten una conexión directa con la aplicación de modelos predictivos en seguridad alimentaria, soberanía alimentaria o sistemas alimentarios, como aquellos que solo discutan modelos matemáticos en general o temas alimentarios sin relación con modelos predictivos.

Falta de evidencia práctica: Trabajos que se limiten a discutir teorías sin aplicación práctica en el contexto de seguridad alimentaria en América Latina.

Información incompleta o irrelevante: Estudios cuyo texto completo no esté disponible y cuyos resúmenes no ofrezcan suficiente información para evaluar su relevancia o calidad.

Proceso de selección de los estudios

El proceso de selección se llevó a cabo en tres etapas:

Eliminación de duplicados: Los registros duplicados se eliminaron mediante el uso de software de gestión de referencias bibliográficas.

Revisión por título y resumen: Dos revisores independientes examinaron el título y el resumen de cada registro, y se resolvieron desacuerdos mediante discusión o la intervención de un tercer revisor.

Revisión a texto completo: Los estudios elegibles se evaluaron a texto completo para confirmar su inclusión. Se registró el motivo de la exclusión de cada artículo que no cumplió los criterios.

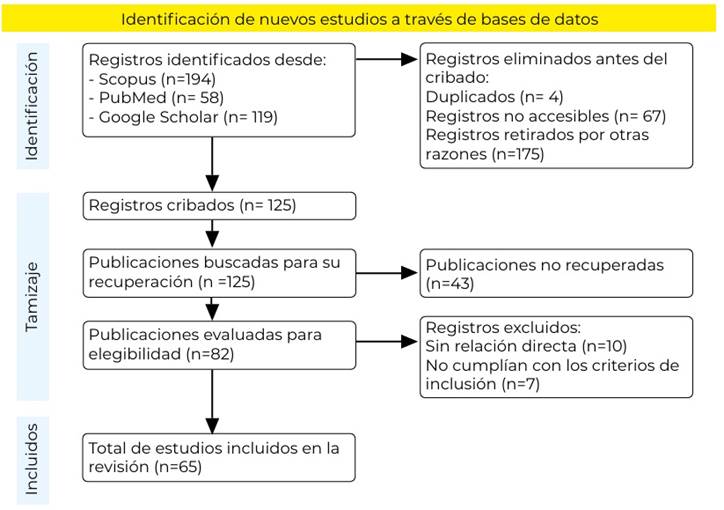

El proceso de selección se documentó mediante un diagrama PRISMA 15, que muestra el flujo de los registros desde la identificación inicial hasta la selección final (Figura 1).

Extracción de datos

Se utilizó una plantilla de extracción de datos estandarizada para recopilar información clave de cada estudio. La plantilla incluyó Información general (título, año de publicación, enlace de acceso); contexto geográfico (país o región) y social; objetivo del estudio; categorías de datos (agrícola, ambiental, climática, económica, institucional/política, sanitaria/nutricional, sociocultural, tecnológica/infraestructura); metodología: tipo de modelo predictivo (regresión lineal, redes neuronales, bosques aleatorios, etc.), variables incluidas, métodos de validación y principales resultados (impacto en la seguridad alimentaria, limitaciones y aplicación). La extracción fue realizada de forma independiente por tres revisores, y los desacuerdos se resolvieron por discusión o con la participación de un cuarto revisor.

Síntesis y presentación de resultados

Se emplearon gráficas, tablas, mapas conceptuales y análisis temático para sintetizar los hallazgos, visualizar relaciones entre variables y detectar patrones relevantes. Estos métodos fueron seleccionados por su adecuación para integrar y analizar datos de manera integral, permitiendo identificar vacíos de conocimiento y conectar la evidencia disponible con los objetivos de esta revisión, orientados a mejorar la comprensión sobre los modelos predictivos aplicados a la seguridad alimentaria.

Consideraciones éticas

Este estudio no requirió aprobación de un comité ético, ya que se basa exclusivamente en el análisis de literatura secundaria. Sin embargo, se desarrolló de acuerdo con la extensión PRISMA-ScR, garantizando la transparencia y reproducibilidad del proceso. Se documentó cada paso siguiendo los estándares recomendados para revisiones exploratorias.

Resultados

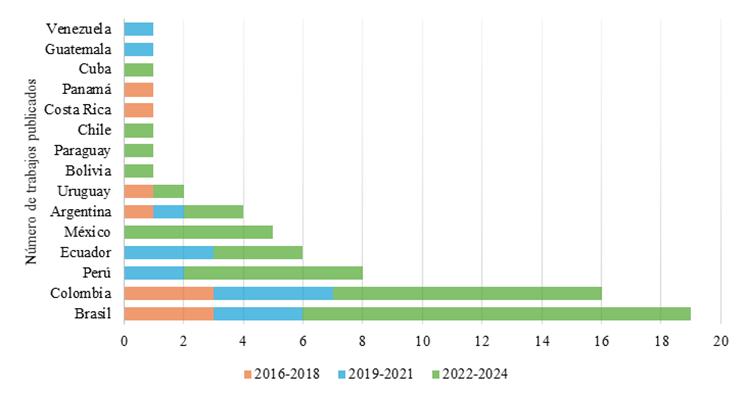

En esta revisión se incluyeron 65 estudios publicados entre 2016 y 2024, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. No se identificaron estudios anteriores a este periodo que reunieran dichos criterios. La mayoría de los estudios se realizaron en Brasil (n=28), destacando un enfoque significativo en la agricultura y el ambiente. El idioma predominante fue el inglés (78,2%). En términos de tipos de documentos, el 83,3% corresponden a artículos originales en revistas indexadas, mientras que el resto incluye literatura gris, como informes técnicos y tesis de pregrado y maestría.

El análisis temporal de los estudios seleccionados (Figura 2), revela un aumento progresivo en la producción científica sobre modelos predictivos aplicados a la seguridad o soberanía alimentaria en Latinoamérica durante los últimos años. Entre 2016-2018 se identificó un número limitado de publicaciones, mientras que los períodos 2019-2021 y 2022-2024 muestran un incremento significativo, especialmente en países como Brasil y Colombia, los cuales concentran la mayor cantidad de estudios. Este crecimiento refleja un interés creciente en la región por abordar los desafíos de la seguridad alimentaria mediante enfoques tecnológicos y predictivos.

Objetivos y categorías de estudio

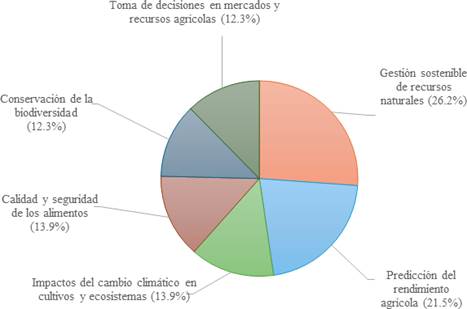

Los objetivos de los estudios analizados abarcaron una amplia gama de aplicaciones que pudieron agruparse en seis categorías principales (Figura 3). Una proporción significativa se centró en la gestión sostenible de recursos naturales, integrando innovaciones tecnológicas para optimizar el uso del agua, suelo y polinizadores. Otro grupo importante abordó la predicción del rendimiento agrícola, utilizando técnicas de aprendizaje automático e imágenes multiespectrales. Varios estudios exploraron los impactos del cambio climático en cultivos y ecosistemas, mientras que otros se enfocaron en la calidad y seguridad de los alimentos mediante análisis predictivos. Además, algunos trabajos buscaron desarrollar modelos para la toma de decisiones en mercados y recursos agrícolas, y la conservación de la biodiversidad bajo escenarios futuros.

Estos hallazgos permitieron identificar los principales factores que afectan directa e indirectamente la seguridad o soberanía alimentaria en Latinoamérica. A continuación, se describen los resultados de cada categoría:

Categoría Agrícola: Se documentaron enfoques como la intensificación sostenible, la agricultura de precisión y los sistemas agroecológicos. Estas prácticas buscan aumentar la productividad mientras se minimiza el impacto ambiental, abordando simultáneamente la necesidad de sostenibilidad y seguridad alimentaria 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30.

Categoría Ambiental: Los estudios destacaron la sostenibilidad ambiental como un componente esencial de la seguridad alimentaria, enfocándose en la conservación de la biodiversidad y la reducción de la huella ambiental. Estas medidas son fundamentales para garantizar la viabilidad a largo plazo de los sistemas alimentarios 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42.

Categoría Climática: Los estudios analizados destacan cómo el cambio climático afecta negativamente la producción agrícola, especialmente en regiones tropicales. Eventos climáticos extremos, como sequías e inundaciones, y el aumento de la temperatura se asocian con una disminución en los rendimientos agrícolas, exacerbando la inseguridad alimentaria en áreas vulnerables 42,43,44,45,46,47,48,49.

Categoría Sanitaria-Nutricional: La calidad e inocuidad de los alimentos fueron aspectos críticos identificados. Los modelos predictivos en esta categoría abordan desde la producción segura hasta la prevención de enfermedades relacionadas con alimentos contaminados, destacando su impacto en la salud pública 50,51,52,53,54,55,56,57,58.

Categoría Tecnológica-Infraestructura: Innovaciones tecnológicas y mejoras en infraestructura, como el almacenamiento y la digitalización, fueron mencionadas como soluciones para reducir pérdidas poscosecha y optimizar la distribución de alimentos, contribuyendo a una mayor eficiencia en los sistemas alimentarios 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68.

Categoría Económica: Los factores económicos, incluidos el poder adquisitivo y la volatilidad de los precios de los alimentos, emergieron como determinantes críticos de la seguridad alimentaria. Las desigualdades socioeconómicas y la limitada integración de pequeños productores en las cadenas de valor son barreras recurrentes que afectan el acceso equitativo a alimentos, por lo que en la actualidad se han realizado estudios sobre la trazabilidad, la prevención de fraudes comerciales, el incremento del rendimiento agrícola y la mejora de la confianza del consumidor 69,70,71,72,73,74,75.

Categoría Política-Institucional: La calidad de las instituciones públicas y la coherencia en la implementación de políticas alimentarias fueron identificadas como factores clave. Los estudios analizados subrayan la importancia de una gobernanza efectiva para abordar los desafíos de los sistemas alimentarios 25,66,67,70,71,73,74.

Modelos Predictivos

El análisis de los modelos de predicción utilizados en los estudios revisados destaca la diversidad de enfoques aplicados (Tabla 1). Los modelos de aprendizaje automático supervisado fueron los más utilizados, con Bosques Aleatorios y Redes Neuronales Artificiales como los más frecuentes. En cuanto a los modelos estadísticos y clásicos, prevalecieron la Regresión Lineal y la Regresión Logística, mientras que los modelos de ensamble y meta-aprendizaje, modelos basados en procesos y simulación, y modelos espaciales y ecológicos complementaron el análisis con aplicaciones específicas. Estas categorías reflejan la implementación de métodos variados, desde algoritmos avanzados hasta técnicas tradicionales, para abordar problemáticas multidimensionales en seguridad alimentaria.

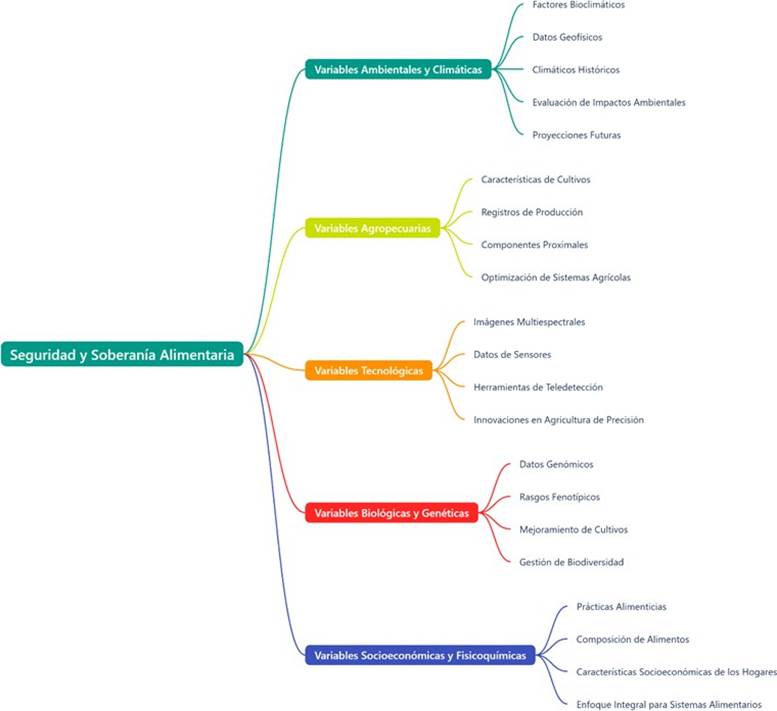

El análisis realizado permitió identificar y estructurar las principales categorías de variables empleadas en los estudios revisados, destacando la diversidad de enfoques aplicados para abordar la seguridad alimentaria (Figura 4). Estas categorías reflejan una integración multidimensional de datos, que van desde factores ambientales y climáticos hasta aspectos tecnológicos y socioeconómicos. Este enfoque no solo permite evaluar impactos específicos, como la variabilidad climática y la optimización de recursos agrícolas, sino que también facilita el diseño de estrategias integrales para mejorar los sistemas alimentarios.

Tabla 1 Clasificación de los modelos de predicción utilizados en los estudios revisados

| Modelos de Aprendizaje Automático Supervisado (50.0%) | ||

| Árbol de Decisión | 5.6% | |

| Bosques Aleatorios | 16.7% | |

| k-Nearest Neighbors | 1.4% | |

| Máquina de Soporte Vectorial | 4.2% | |

| Naive Bayes | 1.4% | |

| Redes Neuronales Artificiales | 16.7% | |

| XGBoost | 4.2% | |

| Modelos Estadísticos y Clásicos (16.7%) | ||

| Análisis de Componentes Principales | 2.8% | |

| Modelos de Regresión Logística | 4.2% | |

| Regresión Lineal | 8.3% | |

| SARIMA | 1.4% | |

| Modelos de Ensamble y Meta-Aprendizaje (4.2%) | ||

| Meta-aprendizaje | 2.8% | |

| Modelos de Ensamble para Predicción | 1.4% | |

| Modelos Basados en Procesos y Simulación (9.7%) | ||

| Modelos Predictivos Basados en Procesos | 4.2% | |

| Modelos Predictivos Basados en Simulación o Casos | 2.8% | |

| Modelo Predictivo Geoambiental | 2.8% | |

| Modelos Basados en Datos Espaciales y Ecológicos (9.7%) | ||

| Modelos Predictivos Basados en Nichos Ecológicos | 8.3% | |

| Modelos Predictivos Basados en Colecciones de Museos | 1.4% | |

| Modelos Genómicos y Biológicos (4.2%) | ||

| Modelos de Selección Genómica Amplia | 2.8% | |

| Análisis QTL Multiambiente | 1.4% | |

| Modelos Socioeconómicos (1.4%) | ||

| Modelos de Microsimulación Socioeconómica Integrados | 1.4% | |

| Modelos de Pronóstico y Series Temporales (4.2%) | ||

| Modelos de Pronóstico | 2.8% | |

| SARIMA | 1.4% | |

Los métodos de validación empleados en los estudios revisados abarcan un amplio espectro, desde enfoques clásicos como la validación cruzada (K-Fold, nested leave-one-out) hasta simulaciones basadas en escenarios históricos y futuros. Entre las métricas más comunes se encuentran el coeficiente de determinación (R²), la raíz del error cuadrático medio (RMSE), el error absoluto medio (MAE) y el área bajo la curva (AUC), utilizadas para evaluar el rendimiento y la precisión predictiva. Se destacan validaciones espaciales y temporales, con coherencia entre distribuciones proyectadas y observadas. Además, varios estudios aplicaron validaciones híbridas, combinando datos observados y simulaciones para garantizar la robustez de los modelos en contextos multidimensionales.

Impactos de los modelos predictivos en la seguridad y soberanía alimentaria

El análisis de los impactos de los modelos predictivos en los estudios revisados muestra una amplia contribución a través de diferentes enfoques y áreas clave. Los principales impactos incluyeron:

Optimización de la producción agrícola y sostenibilidad: La predicción precisa de rendimientos, el manejo eficiente de recursos hídricos y la mejora en la fertilidad del suelo garantizan la estabilidad de la producción de alimentos esenciales, como maíz, arroz, café y soya. Estos avances contribuyen a la reducción de la inseguridad alimentaria y fomentan prácticas agrícolas sostenibles.

Diversificación y resiliencia alimentaria: La conservación de especies silvestres y el desarrollo de cultivos biofortificados fortalecen la seguridad alimentaria, especialmente en comunidades vulnerables, al diversificar las fuentes de alimentos y mejorar su valor nutricional.

Gestión de recursos y reducción de riesgos climáticos: Modelos predictivos permiten una mejor planificación ante eventos como sequías y el cambio climático, optimizando la gestión de cultivos y asegurando la continuidad de la producción en escenarios adversos.

Calidad y seguridad alimentaria: La autenticación de la procedencia de productos, el control de patógenos y la mejora en procesos de almacenamiento garantizan estándares de calidad, minimizan pérdidas postcosecha y fortalecen la confianza del consumidor.

Apoyo a la economía agrícola: La optimización de cadenas de suministro, como en el caso del agave y el café, y la predicción de precios agrícolas reducen la incertidumbre económica, beneficiando a productores y fortaleciendo los mercados locales.

Preservación de servicios ecosistémicos: La gestión sostenible de suelos degradados, la protección de polinizadores y la conservación de ecosistemas clave aseguran recursos esenciales para la agricultura y la regulación ambiental, apoyando la seguridad alimentaria en el largo plazo.

Aplicaciones de los estudios

Los estudios revisados evidenciaron una amplia variedad de aplicaciones de los modelos predictivos en seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Estas abarcan desde la optimización de la producción agrícola, con predicciones precisas de rendimientos de cultivos clave como maíz, arroz y café, hasta la gestión sostenible de recursos naturales, como suelos, agua y biodiversidad. Destacan aplicaciones como el monitoreo y manejo de plagas, el control de calidad de productos agrícolas y la gestión de cadenas de suministro, que mejoran la eficiencia operativa y reducen pérdidas. Otras aplicaciones incluyen el desarrollo de sistemas de agricultura de precisión, la predicción de precios agrícolas y la planificación de intervenciones para mejorar la seguridad alimentaria en comunidades vulnerables. Adicionalmente, los estudios aportan a la sostenibilidad ambiental, con estrategias de conservación de especies, restauración de suelos degradados y adaptación de los sistemas agrícolas al cambio climático, integrando innovaciones como sensores IoT, aprendizaje automático y análisis multiespectral. Estas aplicaciones resaltan la relevancia de los modelos predictivos como herramientas clave para enfrentar los desafíos actuales y futuros de los sistemas alimentarios.

Limitaciones de los estudios

Las limitaciones de los estudios revisados resaltan la necesidad de mejorar la calidad y diversidad de los datos empleados, así como la integración de dimensiones socioculturales e institucionales para abordar la seguridad alimentaria de manera integral. Muchos modelos dependen de datos de campo o sensores, cuya representatividad y escalabilidad son limitadas. Además, la falta de datos locales y actualizados dificulta la generalización y extrapolación de los modelos a diferentes regiones o cultivos.

La variabilidad en la calidad de las predicciones, influenciada por el desequilibrio de clases, la selección de variables relevantes y la parametrización de los modelos, es un desafío recurrente. A esto se suma la incertidumbre inherente a las proyecciones climáticas y escenarios futuros, especialmente en estudios relacionados con el cambio climático.

La implementación práctica de los modelos en áreas rurales se ve restringida por la necesidad de tecnologías avanzadas, como sensores IoT, imágenes multiespectrales y equipos especializados, que requieren altos costos y recursos tecnológicos. Asimismo, la complejidad computacional de enfoques como las redes neuronales profundas y la selección genómica limita su adopción a gran escala.

Estas limitaciones enfatizan la importancia de desarrollar modelos más integradores y robustos, capaces de capturar interacciones dinámicas entre factores clave y de adaptarse a contextos diversos, fortaleciendo así su precisión y aplicabilidad.

Discusión

El análisis de esta revisión revela que las categorías de datos más utilizadas en los modelos predictivos incluyen variables agrícolas, ambientales y climáticas, presentes en más del 80 % de los estudios revisados. Estas categorías son esenciales para enfrentar los retos derivados del clima y las condiciones de cultivo, factores determinantes para la seguridad alimentaria. Sin embargo, variables económicas, sanitarias-nutricionales y político-institucionales, igualmente relevantes para una visión integral, están subrepresentadas, lo que evidencia la necesidad de integrar estas dimensiones para abordar aspectos como el acceso y la calidad de los alimentos.

Los estudios que incorporaron categorías más amplias de datos, incluyendo componentes sanitarios o económicos, demostraron un impacto más directo en la seguridad alimentaria. Aunque los modelos basados únicamente en variables agrícolas y climáticas son útiles, aquellos que integran múltiples categorías, como análisis de precios o predicción de microorganismos, son más efectivos en contextos complejos 76. Esto resalta el valor de enfoques multidimensionales en la modelización predictiva.

En cuanto a los algoritmos, Bosques Aleatorios, Redes Neuronales y Regresión Lineal se destacaron en tareas clave como la predicción de rendimientos agrícolas y la optimización de recursos. Los algoritmos supervisados, particularmente Bosques Aleatorios y Máquinas de Soporte Vectorial, demostraron ser altamente precisos y adaptables a grandes volúmenes de datos, lo que es fundamental para aplicaciones agrícolas en contextos cambiantes 77. Aunque modelos más simples como la Regresión Lineal mostraron eficacia en tareas específicas, su capacidad es limitada frente a datos complejos y no lineales 78.

El impacto de los modelos predictivos incluye optimización de recursos, mejora en la calidad de los productos agrícolas y predicción precisa de rendimientos, lo que facilita la planificación agrícola y contribuye a la estabilidad alimentaria en contextos de cambio climático. Además, estos modelos indirectamente benefician la toma de decisiones estratégicas, optimizan las cadenas de suministro y promueven una distribución eficiente de alimentos, aspectos clave para garantizar la seguridad alimentaria sostenible.

Esta revisión destaca una brecha crítica en el avance hacia el cumplimiento del ODS 2 de erradicar el hambre para 2030. La integración de tecnologías avanzadas y modelos predictivos más inclusivos puede ser crucial no solo para mejorar la eficiencia agrícola, sino también para guiar políticas públicas que prioricen la equidad en el acceso a alimentos y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, abordando así desafíos estructurales como la pobreza y la desigualdad.

Futuras líneas de investigación

Para superar las limitaciones encontradas y ampliar el impacto de los modelos predictivos, esta revisión sugiere las siguientes líneas de investigación:

Integración de categorías de datos no tradicionales: Incluir variables socioculturales, sanitarias y nutricionales para capturar mejor los factores que afectan la seguridad alimentaria a nivel comunitario.

Mejora en la calidad de los datos: Invertir en infraestructuras de recolección de datos de alta precisión, como sensores IoT y sistemas de imágenes satelitales calibradas, para mejorar la robustez y la aplicabilidad de los modelos.

Adaptación a contextos locales: Diseñar modelos que reflejen las realidades sociopolíticas y ambientales de Latinoamérica, especialmente en comunidades rurales y marginadas.

Evaluación longitudinal del impacto: Realizar estudios que analicen cómo la implementación de modelos predictivos afecta la seguridad alimentaria a largo plazo, considerando tanto beneficios directos como indirectos.

Conclusiones

La integración de categorías de datos más amplias y el desarrollo de modelos predictivos más robustos son esenciales para abordar de manera integral los desafíos relacionados con la seguridad alimentaria en América Latina. Los modelos actuales, aunque efectivos en tareas específicas como la predicción de rendimientos agrícolas y la optimización de recursos hídricos, tienden a enfocarse principalmente en variables agrícolas y climáticas. Entre los modelos más utilizados en los estudios revisados, Bosques Aleatorios y Redes Neuronales Artificiales fueron los más frecuentes, con un 16.9% de aplicación cada uno. Además, las categorías de datos socioeconómicos, sanitarios/nutricionales y socioculturales estuvieron subrepresentadas. Una incorporación más equilibrada de factores económicos, sociales, sanitarios y político-institucionales podría mejorar significativamente la capacidad de los modelos para prever y mitigar problemas relacionados con el acceso, la disponibilidad y la calidad de los alimentos. En cuanto a los objetivos de los estudios revisados, la gestión sostenible de recursos naturales (26.15%) y la predicción del rendimiento agrícola (21.54%) fueron las áreas más frecuentes de enfoque, lo que refleja la prioridad de mejorar la resiliencia y sostenibilidad de los sistemas alimentarios