Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Agroalimentaria

versión impresa ISSN 1316-0354

Agroalim v.15 n.29 Mérida dic. 2009

Consumos alimentarios sustentables en argentina: Una estimación de la disposición a pagar por alimentos orgánicos frescos y procesados por consumidores de la ciudad de Buenos Aires1

Lacaze, Victoria2

1 Este trabajo es el resultado de las actividades desarrolladas por su autora en el transcurso de la Beca de Investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina (Categoría Iniciación, agosto 2004-julio 2006), bajo la dirección de la Licenciada (M.Sc.), Elsa M. Rodríguez.

2 Licenciada en Economía (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina); Mg. en Diseño y Gestión de Políticas Sociales (FLACSO, Sede Argentina). Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata y becaria de investigación del Grupo de Investigación en "Economía Agraria y del Consumidor" de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dirección postal: Funes 3250, Nivel 3, Oficina 8, B7602AYJ. Mar del Plata, Argentina. Teléfono: +54-2234749696 (interno 336); e-mail: mvlacaze@mdp.edu.ar

Resumen

La significativa expansión registrada en los últimos años por la agricultura orgánica resulta explicada en gran medida por el mayor interés que ha cobrado, entre los consumidores, la problemática de la calidad de los alimentos -particularmente, la seguridad que les brindan-. El objetivo de este trabajo es calcular la disposición a pagar para diferentes alimentos orgánicos por parte de consumidores de nivel socioeconómico medio-alto y alto, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es de esperar que estos consumidores estén dispuestos a pagar mayores precios para adquirir alimentos orgánicos en vez de convencionales, ya que aquéllos presentan ciertos atributos de calidad exclusivos -como los asociados a su inocuidad y a los beneficios que, para la salud, su consumo genera-. Los datos empleados provienen de una encuesta realizada en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, realizada en abril de 2005. Se efectuaron estimaciones logísticas binomiales para verduras de hoja, harina de trigo integral, pollo fresco y aromáticas. El deseo de una mayor disponibilidad de orgánicos en el mercado y la valoración de la información disponible en los envases y etiquetas de los alimentos elegidos, así como el consumo habitual de orgánicos, explican principalmente la intención de adquirir las variedades orgánicas de los productos analizados. En el caso particular de los frescos, las opiniones de los participantes referidas a riesgos para la salud que asocian al contenido de sustancias nocivas en alimentos convencionales, como pesticidas -en verduras de hoja- y hormonas -en pollo fresco-, también explican la intención de comprar orgánicos.

Palabras clave: alimentos orgánicos, disposición a pagar, valoración contingente, Buenos Aires, Argentina

Abstract

Throughout these last years, organic agriculture has undergone an important expansion due, among other things, to a higher interest of consumers that involves food quality concerns and has been influenced by mass media diffusion. The objective of this paper is to calculate consumers´ willingness-to-pay for different organic food products. The estimations were made for consumers of medium-high or high socioeconomic level who live in Buenos Aires City. It is predictable that those Argentinean consumers would be willing to pay higher prices to purchase organic products instead of conventional ones, because the first are perceived as free of harmful substances, healthier and of exclusive quality. Data derive from a food consumer survey conducted in Buenos Aires City, Argentina, in April 2005. Binomial Logit models were estimated for four selected products: Leafy vegetables, whole wheat flour, fresh chicken and aromatics. The intention to buy each of the selected organic products is mainly explained by the habitual consumption of organic products; respondents´ desires of organics regular availability in the domestic market and respondents´ assessment of food labels information. Also health risks perceptions linked to pesticide and hormone content in conventional leafy vegetables and fresh chicken, respectively, are mentioned as well.

Keywords: organic food, willingness-to-pay, contingent valuation, Buenos Aires, Argentine

RÉSUMÉ

Lexpansion significative enregistrée ces dernières années pour lagriculture organique, a été expliqué, en grande mesure par lintérêt donnée par les consommateurs conscients de limportance de la sécurité alimentaire. Lobjectif de ce travail est de calculer la disposition à payer pour les différents aliments organiques, pour parte des consommateurs dont le niveau socio-économique est moyen-haut, et haut dans ville de Buenos Aires en Argentine. Dans l´attente que dits consommateurs son prêts à payer des prix plus élevés pour l´achats des aliments organiques au lieu du conventionnels, celle que présentes certains attributs de qualité exclusives, tels que ceux liés à sa sécurité et les bénéfices pour la santé. Les données employées proviennent dune enquête effectuée dans la Ville de Buenos Aires en Argentine, pendant le mois d´avril 2005. Des estimations logistiques binomiales ont étés faites pour des légumes, la farine de blé intégral, le poulet frais et aromatiques. Le souhait d´une meilleur disponibilité des produits organiques sur le marché et la valorisation de linformation disponible sur les emballages et les étiquettes des aliments choisis, ainsi que la consommation habituelle de dits produits organiques, expliquent principalement l´envie d´acheté des variétés des produits organiques analysés. Dans le cas particulier daliments frais, les avis des participants concernant sur les risques pour la santé, associés au contenu de certaines substances nuisibles dans quelques aliments conventionnels, comme les pesticides pour les légumes et les hormones pour le poulet frais, se sont aussi avérés importants.

Mots-clé : aliments biologiques, disposition à payer, évaluation contingent, Buenos Aires, Argentine

Recibido: 23-12-2008 Revisado: 11-03-2009 Aceptado: 11-03-2009

I. Introducción

La mayoría de los mercados de alimentos se caracterizan por situaciones de asimetría de información referida a la calidad de dichos productos, lo cual ha motivado la incorporación de la calidad como una variable explicativa de las funciones de demanda de alimentos (Antle, 1999). En los últimos años, se ha verificado en la agricultura orgánica una significativa expansión que se explica, en gran parte, por el interés que ha cobrado la problemática de la calidad de los alimentos entre los consumidores. Particularmente, los consumidores han manifestado su preocupación frente a riesgos reales o potenciales asociados a métodos y tecnologías de producción y procesamiento de los alimentos (Henson, 1996). Inquietudes que, indudablemente, están asimismo condicionadas por el rol de los medios de comunicación como agentes de difusión de las crisis alimentarias y de las vinculaciones existentes entre la alimentación y la salud, entre otras cuestiones.

En los modernos mercados de alimentos, la escasez de información impide a los consumidores identificar entre el amplio especto de calidades ofrecidas. En consecuencia, a menudo pueden no estar dispuestos a pagar mayores precios por productos que contienen atributos de calidad superior.

Bajo estas consideraciones, el objetivo del presente trabajo es calcular la disposición a pagar de los consumidores argentinos para diferentes alimentos orgánicos. Es de esperar, con base en los resultados de estudios previos realizados tanto en Argentina como en países con significativos índices de consumo de orgánicos, que los argentinos estén dispuestos a pagar mayores precios para adquirir estos alimentos en lugar de otros obtenidos con métodos productivos convencionales, pues los primeros presentan ciertos atributos de calidad exclusivos.

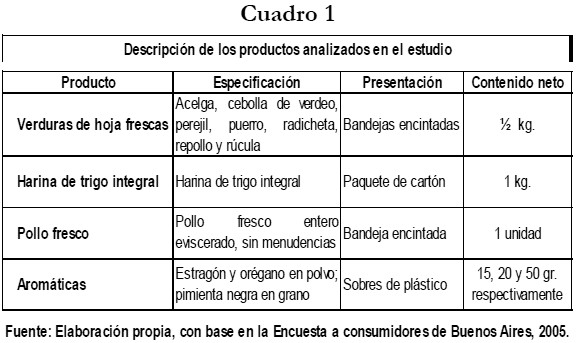

Los datos provienen de una encuesta realizada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el mes de abril de 2005. Se efectuaron estimaciones para verduras de hoja, harina de trigo integral, pollo fresco y aromáticas. La selección de estos productos se fundamentó en su disponibilidad efectiva en todos los puntos de muestreo donde se realizó el trabajo de campo.

Entre los diferentes métodos de valoración disponibles en economía agroalimentaria, el del Valoración Contingente fue el seleccionado para efectuar la aplicación empírica del trabajo. Tal decisión se fundamentó en que es apropiado para evaluar las preferencias de los consumidores por productos cuya disponibilidad en el mercado es reciente, escasa o errática, debido a la similitud de estos escenarios con el de un mercado hipotético.

Las hipótesis planteadas son las siguientes: 1) para cada producto, el valor promedio de disposición a pagar obtenido no necesariamente se corresponde con los precios vigentes en el mercado; 2) la percepción de riesgos para la salud asociados al contenido de ciertas sustancias en productos convencionales frescos, como verduras de hoja y pollo, explica la intención de adquirir verduras de hoja orgánicas y pollo fresco orgánico.

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En la sección que sigue se presenta el marco teórico y conceptual. En la tercera sección se presentan la metodología empleada para la recolección de los datos y la estimación de los modelos. En la sección 4 se presentan los resultados. La sección 5 corresponde a las conclusiones y consideraciones finales.

2. Marco teórico y conceptual

2.1. La asimetría de información en los mercados de alimentos

La mayoría de los mercados de alimentos se caracterizan por asimetrías de información referida a la calidad de los productos ofrecidos.

Siguiendo a Hotelling (1929), Chamberlin (1962) y Lancaster (1966), un bien o servicio puede ser descrito como un conjunto de características reales y potenciales que proporcionan una descripción satisfactoria de los motivos de elección del consumidor. El nivel de utilidad que deriva un consumidor es una combinación de los atributos que posee el bien o servicio elegido, ponderados por su importancia relativa en el conjunto. De acuerdo con McFadden (1974), la teoría neoclásica supone la racionalidad del consumidor tal que cada individuo realiza la elección que hace máxima su utilidad. Sin embargo, la presencia de información imperfecta constituye una fuerte limitación a la teoría.

La diferenciación de productos puede ser concebida desde dos enfoques no sustitutivos: el de diferenciación horizontal y el de diferenciación vertical. El primero está asociado directamente con los gustos de los consumidores. En cambio, las estrategias de diferenciación vertical están asociadas con la calidad real y percibida de un bien.

La calidad es un concepto central en los nuevos enfoques de demanda (Lancaster, 1966), que posteriormente fue incorporado por Antle (1999) al conjunto de variables explicativas de las funciones de demanda de alimentos. Se trata de un concepto que puede hacer referencia a diferentes clases de atributos, factibles o no factibles de ser verificados por el consumidor antes o después de adquirir los alimentos, como el color, la temperatura o el sabor, la composición química o nutricional, la incorporación de sustancias durante el proceso productivo o la aplicación de procesos, como la irradiación o la manipulación genética.

Como los consumidores adquieren alimentos luego de comparar entre sus precios y calidades, la información que dispongan en relación con la calidad de los mismos opera como un factor estratégico de búsqueda que puede explicar, en numerosos casos, diferencias observadas entre distintos niveles de demanda.

En función de la naturaleza de los atributos de calidad que contienen los bienes (productos), como así de los costos asociados a la obtención de información sobre su calidad, Nelson (1970) y Darby y Karni (1973) han propuesto clasificar a los bienes y sus atributos en:

Bienes y atributos de búsqueda, como por ejemplo, el color o el tamaño de un alimento. Los consumidores acceden a información sobre estos bienes y atributos incurriendo en bajos costos. Ello permite que se encuentren en condiciones de determinar su calidad antes de realizar la compra.

Bienes y atributos experimentables, como el sabor o la terneza de un alimento. En estos casos, la información no se encuentra fácilmente disponible: por ejemplo, tiene un alto costo de búsqueda. Por ello, en estos casos la calidad puede ser determinada luego de adquirir y probar el producto, lo que también permite aceptar o rechazar aquellos alimentos que han sido «experimentados».

Bienes y atributos creíbles, como el contenido de nutrientes esenciales, el uso de hormonas durante alguna fase del proceso productivo o el impacto ambiental de los métodos de producción aplicados. En estos casos, la calidad no es factible de ser observada o experimentada ni antes ni después de consumir el producto. Por el contrario, se percibe por medio de la confianza que proporcionan ciertos estándares productivos, como sellos de calidad, entidades certificadoras, organismos de regulación alimentaria, etc. En estos casos, los consumidores indefectiblemente precisan información adicional que les permita corroborar, de alguna manera, la calidad de los productos que adquieren.

Tal como postulaba Akerlof (1970), las consecuencias que acarrean los problemas de información pueden conducir, en situaciones extremas, al colapso de los mercados. En situaciones normales, en el caso de los mercados de alimentos, la escasez de información impide a los consumidores identificar entre diferentes calidades ofrecidas. Esto provoca, en consecuencia, que a menudo no estén dispuestos a pagar mayores precios por productos que contienen atributos de calidad superior.

2.2. El concepto de «disposición a pagar»

La disposición a pagar (DAP) puede ser definida como la suma de dinero representativa de la diferencia entre el excedente del consumidor antes y después de la incorporación o modificación de un atributo específico del producto. Para su estimación, en el presente trabajo fue seleccionado el método de Valoración Contingente, que también se conoce con el nombre de mercado hipotético, dado que el investigador debe crear una situación de mercado hipotética para el producto o atributo analizado, respecto del cual los participantes deberán manifestar el valor económico que le asignan al mismo. De esta manera, el método proporciona en forma directa la valoración del producto o atributo.

El propósito final de la Valoración Contingente es cuantificar la valoración otorgada al producto o atributo, por parte de los participantes (consumidores), expresado a través de la suma de dinero que manifiestan estar dispuestos a pagar por el mismo. Entre sus principales ventajas se destacan la flexibilidad para la medición de la disposición a pagar ante cambios en calidad de un producto, su fácil implementación y su bajo costo en relación con otros métodos. Ha sido ampliamente aplicada en investigaciones que calculan la disposición a pagar por alimentos con atributos de calidad referidos a la inocuidad del producto (Lin y Milon, 1995; Henson, 1996; Ara, 2002). Además, resulta apropiada para evaluar las preferencias de los consumidores por productos cuya disponibilidad en el mercado es reciente, escasa o errática, debido a la similitud de estos escenarios con el de un mercado hipotético.

La estrategia de indagación incluye la simulación de una situación de compra donde los participantes deben responder cuánto dinero estarían dispuestos a pagar por el producto o, alternativamente, si estarían dispuestos a pagar un diferencial o prima de precio. Este valor puede ser definido por el investigador –mediante una asignación aleatoria (Gil et al., 2000) o una selección iterativa (Cooper, 1993)- o puede coincidir con el precio prevaleciente en el mercado. En este último caso, la estrategia requiere que se intercepte a los participantes en canales de compra y, la pregunta que se les formula, hace referencia al diferencial de precios observado en cada establecimiento. El supuesto subyacente a esta estrategia de indagación es que el participante, al encontrarse en un comercio o centro de compras, responde a la pregunta teniendo en mente los precios que allí ha observado (Lohr, 2001).

Si bien el formato de pregunta binaria había sido introducido en los instrumentos de recolección de datos (encuestas) por Bishop y Haberlein (1979), la formulación teórica desarrollada posteriormente por Hanemann (1984) -que toma por referencia a ese trabajo pionero- permite obtener medidas hicksianas de bienestar partiendo de datos discretos. Su «modelo de diferencia de la función de utilidad indirecta» permite obtener el máximo monto del ingreso que un individuo pagaría por un cambio que incrementa su utilidad. Una abundante bibliografía[3] atestigua el uso de Valoración Contingente en trabajos de investigación que calculan la DAP del consumidor para algún tipo de atributo vinculado a la inocuidad o la calidad de los alimentos, muchos de los cuales constituyen aplicaciones para alimentos orgánicos. Dichos trabajos efectúan estimaciones de modelos -paramétricos o no- para calcular, en un segundo paso y con base en el efecto de las covariables utilizadas en esos modelos (elementos actitu-dinales, preferencias y características socioeconómicas y demográficas de los participantes), alguna medida -máxima, media, mediana- de la disposición a pagar del grupo de participantes, tras postular un cambio en la calidad del producto.

2.3. Los alimentos orgánicos

Los estudios abocados al análisis del potencial de mercado de la agricultura orgánica han tratado de vincular la disposición a pagar por estos productos con un estilo de vida o con una actitud hacia el medio ambiente significativamente diferenciada (Hartman y New Hope, 1997). Estos consumidores manifiestan, en general, el compromiso de mantener una vida equilibrada entre las obligaciones y el esparcimiento, comer sano y minimizar el impacto de la agricultura sobre el medio ambiente, además de estar preocupados por la seguridad que les brindan los alimentos que consumen (Henson, 2001).

Resultados de trabajos empíricos en países con importantes niveles de consumo de orgánicos evidencian que la razón principal por la que estos alimentos son adquiridos es el cuidado de la salud (Kuchler et al., 2000). Los vegetales orgánicos, en particular, son considerados beneficiosos debido al bajo contenido de residuos generados por el uso de pesticidas y fertilizantes (Weaver et al., 1992; Baker, 1999). En el caso de las carnes, como la de pollo, es notable la percepción de riesgos vinculados al uso de hormonas durante el proceso productivo (Farina y De Almeida, 2003; Rodríguez y Lacaze, 2005).

Las variables socioeconómicas han sido ampliamente estudiadas como factores explicativos de la disposición a pagar por orgánicos. Por ejemplo, se ha verificado que cuanto mayor es el nivel de ingreso hay un mayor grado de confianza en los alimentos ofrecidos (Buzby et al., 1995). Ello explicaría y condicionaría, al mismo tiempo, el destino de una mayor proporción de ingresos para adquirir alimentos percibidos como más seguros o de mejor calidad (Govindasamy e Italia, 1999). En otros estudios se observan asociaciones directas entre el ingreso y la disposición a pagar por la reducción de riesgos para la derivada del consumo de alimentos sanos y seguros (Jordan y Elnagheeb, 1991; Blend y van Ravenswaay, 1999) o por productos con certificaciones de calidad (Misra et al., 1991; Underhill y Figueroa, 1996).

En cuanto al nivel de educación, Misra et al. (1991) obtuvieron una correlación negativa entre dicha variable y el consumo de productos orgánicos frescos. Groff y Kreider (1993) observaron que quienes poseen menores niveles de educación consideran que los productos orgánicos frescos son superiores en calidad a los convencionales. En consecuencia, encontraron que estas personas menos educadas están dispuestas a pagar un precio mayor por los orgánicos. Govindasamy y Italia (1999) también obtuvieron una relación inversa entre disposición a pagar y educación explicitando que, cuanto mayor es el nivel educativo, se observa un mayor nivel de confianza en los estándares de producción. Por su parte, Eom (1994) encontró que los consumidores más educados usualmente comprenden mejor la información científica sobre riesgos alimentarios y, por lo tanto, son más escépticos ante los supuestos beneficios que generaría el consumo de ciertos alimentos libres de sustancias que son consideradas riesgosas.

En relación con los obstáculos que dificultan la expansión de la demanda de orgánicos, algunos estudios destacan los elevados precios a los que se comercializan estos productos, como también la escasa disponibilidad de orgánicos en los mercados, fundamentalmente a nivel minorista y en grandes cadenas de distribución (Michelsen et al., 1999; Richman y Dimitri, 2000; Gil et al., 2000). El grado de satisfacción relativa que brindan los orgánicos en relación con los alimentos convencionales, así como la información que los consumidores poseen respecto de la calidad de unos y otros, también han sido mencionados en varios estudios como obstáculos a la expansión de la demanda de orgánicos (Morris, 1996; Roddy et al., 1994; Pearson, 2001).

3. Datos y metodología

3.1. Diseño muestral y del instrumento de recolección. Estrategia de captación de los datos

Los datos utilizados fueron captados en la ciudad de Buenos Aires, en abril de 2005, mediante la instrumentación de una encuesta en la que se empleó un cuestionario semi-estructurado[4]. La muestra empleada es de tipo no probabilística, encuadrándose entre las denominadas «muestras por conveniencia», en las cuales se efectúa la selección de elementos -personas en este caso- que están disponibles para ser seleccionados.

La elección de este tipo de muestra se fundamentó en la propia naturaleza del mercado de orgánicos en Argentina: el mismo constituye un nicho, pues la disponibilidad de productos es escasa y errática. Adicionalmente, debido a que los precios vigentes superan notablemente a los de los alimentos convencionales, se trata de alimentos dirigidos hacia segmentos poblacionales de alto poder adquisitivo. Estas características dificultan la localización de personas que consumieran algún alimento orgánico o, al menos, los identificaran o conocieran.

Por estos motivos, el estudio fue diseñado para captar individuos con un nivel socioeconómico medio-alto y alto,[5] en barrios de la Ciudad de Buenos Aires donde efectivamente se comercializan alimentos orgánicos, además de convencionales.

Cabe señalar las conclusiones de autores como Brewer (1999) o Chow (2002), quienes sostienen que con un modelo correctamente especificado, que se corresponda con la teoría subyacente y que incluya covariables balanceadas, estas muestras pueden ser utilizadas para realizar inferencias basadas en el modelo.

A los fines de asegurar la representatividad demográfica de la muestra captada, las cuotas de edad y género correspondientes a la ciudad de Buenos Aires, según los resultados del último Censo Nacional de Población (Año 2001), fueron consideradas para efectuar el diseño muestral.[6]

El cuestionario empleado en la encuesta fue diseñado con base en los resultados obtenidos en una investigación previa con grupos focales de consumidores -donde se abordó el tema de los alimentos orgánicos-. Se trata de un instrumento de tipo semi-estructurado, que indaga los siguientes aspectos: 1) el consumo de alimentos en general y de alimentos orgánicos, frescos y naturales, en particular; las razones por las cuales son adquiridos y los beneficios que creen se derivan de su consumo; la intención de compra de orgánicos condicionada a los factores precio, conocimiento del producto y disponibilidad en el mercado; 2) opiniones de los participantes referidas a riesgos para la salud por ellos asociados a la presencia de ciertas sustancias en determinados grupos de alimentos -entre ellos, verduras de hoja y pollo fresco-; 3) opiniones acerca de la confianza que proporcionan, a los participantes, las marcas comerciales disponibles y las etiquetas nutricionales de diferentes alimentos; así como la confianza que les brinda el grado de procesamiento, la procedencia y la publicidad que se realiza para cada uno de esos alimentos; 4) opiniones de los participantes referidas al funcionamiento de los cuerpos regulatorios y de control de los alimentos en el país; y 5) información socioeconómica y demográfica del participante y de su grupo familiar.

En función de los recursos presupuestarios disponibles se realizó un total de 301 encuestas. Dicha cantidad permitió completar las cuotas de edad y género y, de esa manera, garantizar la representatividad demográfica de la muestra. Se tomaron, como puntos de muestreo, las principales cadenas de supermercados y una importante firma especializada en la venta de alimentos orgánicos localizados en barrios de la Ciudad que responden a los niveles socioeconómicos requeridos[7]. Se encuestó a personas de ambos sexos, mayores de 18 años, que se encontraran en los establecimientos seleccionados.

Los datos de precios, requeridos para formular la pregunta de elección dicotómica referida a la DAP por cada alimento orgánico analizado, fueron tomados de los precios exhibidos en góndola en cada punto de muestreo. Para todos los alimentos, se registraron los precios de las mismas marcas. El Cuadro Nº 1 detalla la descripción de los productos seleccionados. Los detalles sobre los productos estudiados se presentan en el Cuadro Nº 1.

3.2. La función de disposición a pagar

La estimación de la función de disposición a pagar (DAP) requiere asociar la respuesta dada por el participante con su función de utilidad, asumiendo que dicha respuesta le brinda la máxima utilidad esperada posible. Con base en el desarrollo de Hanemann (1984), la función de utilidad U del individuo i puede ser dividida en dos partes: Vi, que puede ser observada directamente y e, un componente estocástico que no puede ser observado en forma directa por el investigador. Por lo tanto, es posible expresar a U como:

![]() [1]

[1]

Donde:

Uij: es la función de utilidad indirecta del participante i, generada por el consumo del alimento j;

V: es la función de utilidad directamente observable;

pj: es el precio del producto j;

Yi: es el ingreso del participante i;

Yi: son variables actitudinales, vinculadas a percepciones de riesgos y factores de confianza, como así a hábitos de búsqueda de información, del participante i;

Zi: es el nivel de educación del participante i;

ei: es el término de error.

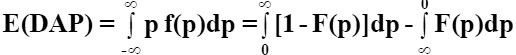

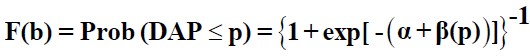

Los valores esperados de la variable aleatoria DAP pueden ser expresados en forma continua a través de la siguiente expresión:

[2]

[2]

Donde es la función de densidad acumulativa que representa la probabilidad de una respuesta negativa a la pregunta dicotómica y es la función de densidad probabilística.

Como en este caso es una función logística, los estimadores de parámetros necesarios para calcularla pueden ser expresados como:

[3]

[3]

Donde a+b(p) es la ecuación de diferencia de utilidad del individuo. Dado que la DAP es una variable aleatoria no negativa, ya que el producto genera utilidad positiva, la ecuación [2] se reduce a la siguiente función logística:

[4]

[4]

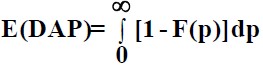

Si se asume que la función indirecta de utilidad del consumidor presenta una forma funcional lineal como la que sigue:

![]() [5]

[5]

donde las definiciones de los parámetros y variables se corresponden con lo indicado en [1] y considerando una función de distribución logística para la pregunta de elección dicotómica, se modelizan las respuestas dadas por los encuestados con un modelo de regresión logística múltiple binomial.

En el caso particular de este trabajo, la variable dependiente del modelo logístico a estimar es la intención de comprar el producto j por parte del participante encuestado i:

![]() [6]

[6]

Donde:

ICij: si el individuo i compraría el producto orgánico, abonando el diferencial de precio observado en el lugar de compra (ICij = 1) o no lo compraría (ICij = 0); a, b1, b2, b3: son los coeficientes a ser estimados;

pjk: es el diferencial o prima de precio a favor del producto orgánico, cobrada en los k puntos de venta; k = 1 Coto; k = 2 Disco; K = 3 Norte; k = 4 Jumbo; k = 5 Wal-Mart; k = 6 La Esquina de las Flores.

Yi, øi, Zi: según definiciones indicadas en [5] y [1].

En este caso particular, la variable diferencial de precio está expresada en términos porcentuales (%/kg). La ecuación [6], que se estima por máxima verosimilitud, permite obtener un modelo explicativo para la intención de comprar las variedades orgánicas de cada uno de los productos analizados.

La selección de las variables a incluir en cada modelo se efectuó con base en estudios previos realizados para alimentos orgánicos, considerando variables de tipo actitudinal y socioeconómico cuya inclusión fue decidida de acuerdo con la significación estadística obtenida en cada modelo.

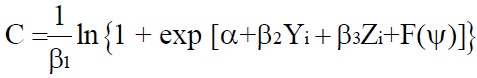

Seguidamente a la obtención de los modelos, con los parámetros estimados se procedió a calcular el valor de la disposición a pagar promedio para esta muestra de consumidores argentinos. Dicho valor se obtuvo aplicando la expresión [7] a los parámetros estimados en [6], correspondiéndose la expresión [7] con el área bajo la curva de la función logística estimada en [6] (Hanemann, 1989):

[7]

[7]

Donde:

Cj: es la disposición a pagar promedio, para cada alimento j.

a, b1, b2, b3: son los coeficientes a ser estimados;

Yi, øi, Zi: según definiciones indicadas en [5] y [1].

4. Resultados

4.1. Análisis descriptivo de la muestra

El 68% de los encuestados son mujeres, lo que resulta lógico pues la encuesta se realizó en comercios que venden alimentos y la compra de alimentos es una actividad predominante-mente femenina. La edad promedio de los participantes es de 44 años, con mayor predominancia de los rangos de edad entre 35 y 49 años y 60 años o más.

Con respecto al nivel de educación formal alcanzado, el 50% de los consumidores encuestados ha logrado acceder a la educación universitaria y otro 29% completó dicho nivel. Por su parte, la captación del ingreso de los hogares fue efectuada mediante la auto-clasificación de los participantes en estratos de ingreso previamente establecidos, de acuerdo con los resultados que provee la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). En el Cuadro Nº 2 se observa que, en la muestra, hay una mayor participación relativa de hogares con un ingreso superior a U$S 500 que en la EPH (59% vs. 46%). En tanto que la proporción de hogares con ingresos mensuales mayores a U$S 1.300 resulta similar (9% en la muestra y 11% en la EPH). Estos resultados son consistentes con el objetivo del diseño muestral y evidencian que la encuesta ha logrado efectivamente captar una mayor proporción relativa de individuos de nivel socioeconómico medio-alto y alto.

4.2. Estimación de los modelos por productos

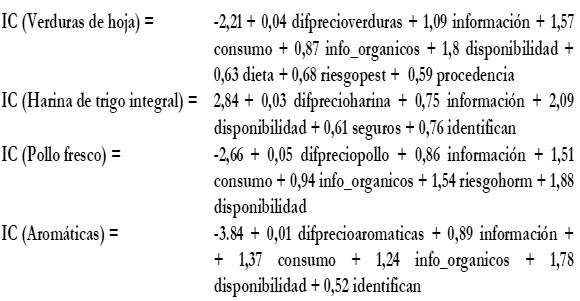

A continuación, se presentan los modelos estimados[8] para cada uno de los alimentos analizados:

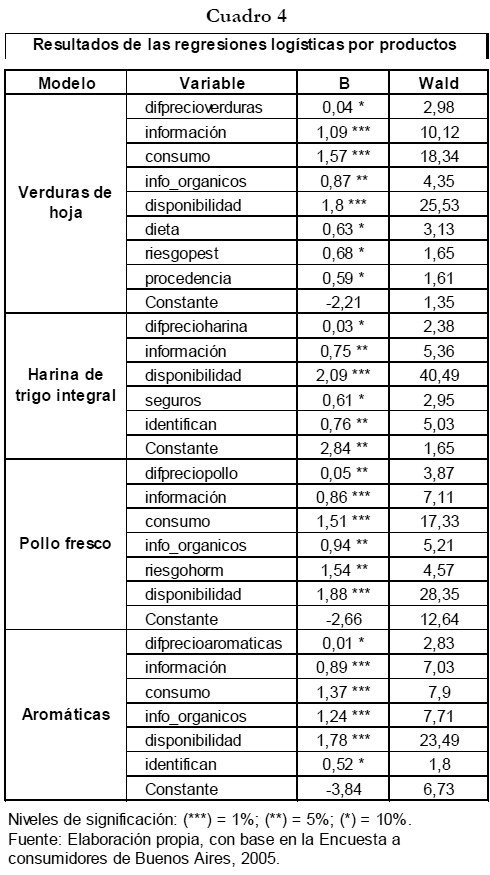

En el Cuadro Nº 4 se presentan los resultados de las regresiones logísticas por productos:

Los resultados de la aplicación de la prueba de Wald indican que se rechaza la correspondiente hipótesis nula, para un nivel de significación menor al 1%, 5% o 10% -como se indica en el Cuadro Nº 4-, para todas las variables incluidas en los cuatro modelos. Tal como puede allí observarse, las variables socioeconómicas -educación de los participantes e ingreso mensual de sus respectivos hogares- no quedaron incluidas en los modelos, debido a su falta de significación estadística.

El deseo de los participantes de una mayor disponibilidad de productos orgánicos en el mercado doméstico, la valoración de la información que proveen los envases y etiquetas de los alimentos que eligen consumir, el consumo habitual de orgánicos y la necesidad manifiesta de contar con información adicional sobre estos productos, son los principales factores que explican la intención de adquirir las correspondientes variedades orgánicas de cada uno de los alimentos analizados.

En el caso particular de los productos frescos, también resultaron importantes las opiniones de los participantes referidas a los riesgos para la salud que ellos asocian al contenido de ciertas sustancias nocivas en algunos alimentos convencionales, como pesticidas -en verduras de hoja- y hormonas -en pollo fresco-. En tanto que el grado de confianza que brinda el conocer la procedencia de las verduras de hoja constituye, asimismo, otro factor explicativo de la intención a adquirir verduras de hoja orgánicas.

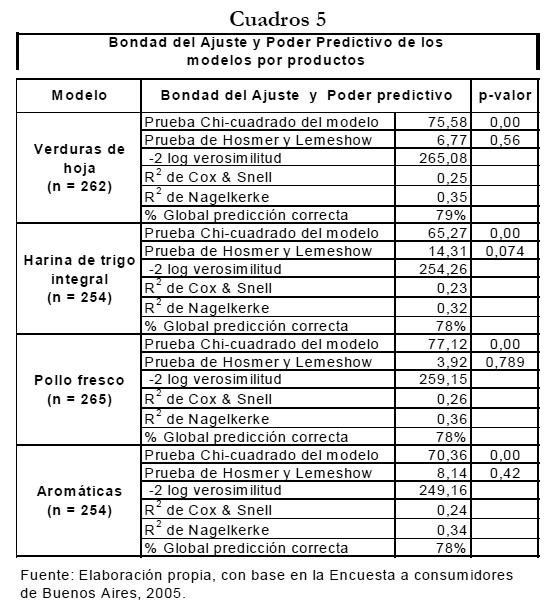

El poder predictivo global de los modelos estimados se ubica en torno al 80% (Cuadro Nº 5), lo cual permite afirmar que logran clasificar satisfactoriamente a los participantes que tienen intención de adquirir las correspondientes variedades orgánicas de cada alimento analizado. En el Cuadro Nº 5 también se incluye el detalle de las pruebas que permitieron evaluar la Bondad del Ajuste de los modelos estimados.

4.3. Cálculo de la disposición a pagar por productos

El Cuadro Nº 6 presenta los resultados del cálculo de la disposición a pagar por las variedades orgánicas de cada uno de los productos analizados; es decir, el diferencial de precio adicional que los participantes están dispuestos a pagar para adquirir un alimento orgánico, en lugar del mismo alimento pero obtenido con métodos convencionales de producción. Estos resultados provienen de la aplicación de la expresión [7] -detallada en la Sección 3- a los parámetros estimados para cada modelo.

Los valores contenidos en la columna «DAP (%/kg)» indican que efectivamente los participantes están dispuestos a pagar primas de precio adicionales para adquirir las variedades orgánicas de cada uno de los productos analizados. Sin embargo, para los casos de verduras de hoja y aromáticas, los resultados obtenidos resultan inferiores a los respectivos diferenciales de precio promedio que se cobran en el mercado por estos productos orgánicos. Ello indica que los participantes de este estudio están dispuestos a pagar, en promedio, un precio inferior al de mercado.

Por el contrario, los valores correspondientes a la disposición a pagar para harina de trigo integral orgánica y pollo fresco orgánico superan a los respectivos diferenciales de precio cobrados. Por ende, estos consumidores están dispuestos a pagar un precio más alto que el que se cobra efectivamente.

En relación con la estimación de los modelos y el cálculo de la disposición a pagar para cada producto, es importante destacar que la proporción de participantes encuestados en la firma especializada en alimentos orgánicos representa un 20% de las cuatro sub-muestras utilizadas. Estos participantes constituyen un perfil de consumo con pautas específicas, orientados profundamente hacia la alimentación natural, por lo que claramente son proclives a la adquisición de todo tipo de productos orgánicos. En consecuencia, a estar dispuestos a pagar un diferencial o prima de precio para acceder a estos alimentos.

5. Conclusiones y consideraciones finales

Los resultados obtenidos ofrecen evidencia a favor de la valoración positiva que presentan los productos orgánicos entre algunos segmentos de consumidores en Argentina. Ello puede ser concluido para esta muestra de consumidores, cuyo nivel socioeconómico es medio-alto o alto. Se trata de consumidores que, por residir en el centro comercial y de consumo más importante del país, poseen un estilo de vida propio entre cuyas características peculiares se destacan las extensas jornadas laborales y la realización de las compras de alimentos en grandes cadenas de distribución minorista.

Estos consumidores de la Ciudad de Buenos Aires que participaron de la encuesta están dispuestos a pagar diferenciales de precio adicionales para adquirir alimentos orgánicos. El deseo de una mayor disponibilidad de orgánicos en el mercado doméstico, la valoración de la información que proveen los envases y etiquetas de los alimentos, el consumo habitual de orgánicos y la necesidad manifiesta de contar con información adicional sobre estos productos, son los principales factores que explican la intención de adquirir las correspondientes variedades orgánicas de cada uno de los alimentos analizados.

En el caso particular de los productos frescos, las opiniones referidas a los riesgos para la salud que asocian los consumidores al contenido de pesticidas en verduras de hoja convencionales y de hormonas en pollo fresco convencional, también explican la intención de comprar las respectivas variedades orgánicas de estos alimentos. Por su parte, el grado de confianza que brinda el conocer la procedencia de las verduras de hoja constituye, asimismo, otro factor explicativo adicional.

El nivel socioeconómico medio-alto y alto de la muestra empleada, encuadrada en las denominadas «muestras por conveniencia», estarían explicando la falta de significación estadística que se evidenció en las variables socioeconómicas ingreso y educación. Aunque, además de ello, es sabido que en Argentina las encuestas a consumidores suelen presentar algunas dificultades para lograr captar los niveles de ingresos de los individuos.

Retomando las hipótesis de investigación se puede concluir que, efectivamente, la disposición a pagar obtenida no siempre se corresponde con los diferenciales de precio vigentes en el mercado. Los resultados obtenidos indican que el precio promedio que los participantes pagarían por verduras de hoja orgánicas es inferior al precio de mercado; lo mismo sucede en el caso de las aromáticas orgánicas. En cambio, los valores correspondientes a la disposición a pagar par harina de trigo integral orgánica y pollo orgánico superan a los respectivos precios vigentes en los comercios incluidos en la encuesta.

En relación con la segunda hipótesis, la percepción de riesgos para la salud asociados al contenido de ciertas sustancias en productos convencionales frescos, como verduras de hoja y pollo, explica efectivamente la intención de adquirir verduras de hoja orgánicas y pollo fresco orgánico.

La encuesta empleada en este trabajo fue realizada hace unos cuatro años, cuando una errática oferta de alimentos orgánicos se verificaba -al menos- en las cadenas de distribución minorista más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. La situación actual, en cuanto al abastecimiento del mercado y los precios prevalecientes se refiere, refleja un desabastecimiento aún mayor y precios notablemente superiores. La escasez general de alimentos orgánicos en el mercado doméstico, junto con los significativos diferenciales de precio que los consumidores deben pagar para adquirir estos productos, constituyen los obstáculos más difíciles de superar si se considera que la expansión del consumo interno de estos alimentos en Argentina puede constituir una buena estrategia para el crecimiento del sector productivo orgánico.

Los alimentos orgánicos son productos novedosos en Argentina y, en consecuencia, se desconoce aún el completo funcionamiento de sus mercados. Los scanners de compras realizadas por los consumidores en supermercados u otros canales de comercialización, datos que permitirían evaluar la evolución de la demanda de estos productos así como estimar elasticidades y realizar recomendaciones de políticas de precios, no se encuentran fácilmente disponibles. Es por ello que, para quienes desean realizar investigaciones aplicadas en este tema, los avances logrados son de carácter eminentemente experimental.

En cuanto a la metodología utilizada y tal como ha sido expuesto en el trabajo, el método de Valoración Contingente es uno de los más empleados para analizar la disposición a pagar por productos cuyos mercados se encuentran en una fase de expansión. No obstante, sería sumamente útil realizar pruebas similares con otras metodologías, como la de Análisis Conjunto o la de Subasta Experimental, para avanzar hacia la calibración de respuestas y comparación de resultados entre métodos.

Notas:

3 Entre ellos cabe mencionar los artículos de Eom (1994); Buzby et al. (1995, 1998); Cao et al. (1995); Cummings et al. (1995); Wessells y Anderson (1995); Halbrendt et al. (1995); Van Ravenswaay y Wohl (1995), Govindasamy e Italia (1997, 1999); Huang et al. (1999); Gil et al. (2000); Stenger (2000); Ara (2002); Loureiro et al.(2002); Corsi y Novelli (2003); Conner y Christie (2004); Travisi y Nijkamp (2004); Goldberg y Roosen (2005).

4 La recolección de datos se efectuó en la ciudad de Buenos Aires por ser ésta el principal centro de comercialización y consumo del país.

5 De acuerdo con la escala empleada por la Asociación Argentina de Marketing para elaborar el Índice del Nivel Socio-Económico (NSE).

6 Por el contrario, no fueron consideradas las cuotas de niveles de ingresos que arroja el Censo 2001 debido a que el estudio intentaba captar intencionalmente a individuos con un nivel socio-económico medio-alto y alto.

7 Cadenas de supermercados: Coto, Disco, Jumbo, Norte y Wal-Mart. Negocio especializado: La Esquina de las Flores.

8 La estimación de los modelos de regresión fue realizada utilizando el software SPSS, versión 11.01 (2001).

Referencias bibliográficas

1. AKERLOF, G. 1970. «The market for lemons: Quality uncertainty and the market mechanism». En: Quarterly Journal of Economics, Vol. 84: 488-500. [ Links ]

2. ANTLE, J. 1999. «The New Economics of Agriculture». En: American Journal of Agricultural Economics, Proceedings, Vol. 81 (5): 993-1010. [ Links ]

3. ARA, S. 2002. Environmental evaluation of organic rice: A case study in the Philippines. M.S. Thesis, Kobe University, Japan. En: http://www.shihomiaksoy.org/shihomi/MAThesis.pdf; consulta: 01/12/2008. [ Links ]

4. BAKER, G. 1999. «Consumer preferences for food safety attributes in fresh apples: Market segments, consumer characteristics, and marketing opportunities». En: Journal of Agricultural and Resource Economics, Vol. 24 (1): 80-97. [ Links ]

5. BISHOP, R.; HABERLEIN, T. 1979. «Measuring values of extramarket goods: Are indirect measures biased?» En: American Journal of Agricultural Economics, 61: 926-930. [ Links ]

6. BLEND, J.; Van RAVENSWAAY, E. 1999. «Measuring consumer demand for ecolabeled apples». En: American Journal of Agricultural Economics, Vol. 81 (5): 1.072-1.077. [ Links ]

7. BREWER, K. 1999. «Design-based or prediction-based inference? Stratified random vs. stratified balanced sampling». En: International Statistical Review, 67: 35-47. [ Links ]

8. BUZBY, J.; FOX, J.; READY, R.; CRUTCHFIELD, S. 1998. «Measuring consumer benefits of food safety risk reductions». En: Journal of Agricultural and Applied Economics, Vol. 30 (1): 69-82. [ Links ]

9. BUZBY, J.; READY, R.; SKEES, J. 1995. «Contingent valuation in food policy analysis: A case study of pesticide-residue risk reduction». En: Journal of Agricultural and Applied Economics, Vol. 27 (2): 613-625. [ Links ]

10. CAO, K.; GIBSON, J.; SCRIMGEOUR, F. 1995. An experimental approach to estimating willingness to pay for improvements in food safety. En: http://www.agric.uwa.edu.au/ARE/AARES/Conf2005/PapersPDF/CaoAARES2005.pdf; consulta: 15/09/2007. [ Links ]

11. CHAMBERLIN, E. 1962. The theory of monopolistic competition. Cambridge: Harvard University Press. [ Links ]

12. CHOW, S. 2002. «Issues in statistical inference». En: History and Philosophy of Psychology Bulletin, Vol. 14 (1): 30-41. [ Links ]

13. CONNER, D.; CHRISTY, R. 2004. «The organic label: How to reconcile its meaning with consumer preferences». En: Journal of Food Distribution Research, Vol. 35 (1): 40-43. [ Links ]

14. COOPER, J. 1993. «Optimal bid selection for dichotomous choice contingent valuation surveys». En: Journal of Environmental Economics and Management, 24: 25-40. [ Links ]

15. CORSI, A.; NOVELLI, S. 2003. Measuring quantity-constrained and maximum prices consumers are willing to pay for quality improvements: The case of organic beef meat. En: Proceedings of the 25th IAAE Conference: 1.117-1.127. [ Links ]

16. CUMMINGS, R.; HARRISON, G.; RUTSTRÖM, E. 1995. «Homegrown values and hypothetical surveys: Is the dichotomous choice approach incentive-compatible?» En: American Economic Review, Vol. 85 (1): 260-266. [ Links ]

17. DARBY, M.; KARNI, E. 1973. «Free competition and the optimal amount of fraud». En: Journal of Law and Economics, 16: 67-88. [ Links ]

18. EOM, Y. 1994. «Pesticide residue risk and food safety valuation: A random utility approach». En: American Journal of Agricultural Economics, 76: 760-771. [ Links ]

19. FARINA, T.; DE ALMEIDA, S. 2003. «Consumer Perception on Alternative Poultry». En: International Food and Agribusiness Management Review, 2 (5). [ Links ]

20. GIL, J.; GRACIA, A.; SÁNCHEZ, M. 2000. «Market segmentation and willingness to pay for organic products in Spain». En: International Food and Agribusiness Management Review, Vol. 2 (3-4): 207-26. [ Links ]

21. GOLDBERG, I.; ROOSEN, J. 2005. «Measuring consumer willingness to pay for a health risk reduction of salmonellosis and campylobacterosis». En: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/24512/1/cp05go01.pdf; consulta: 18/01/2006. [ Links ]

22. GOVINDASAMY, R.; ITALIA, J. 1999. «Predicting willingness-to-pay a premium for organically grown fresh produce». En: Journal of Food Distribution Research, 30: 44-53. [ Links ]

23. GOVINDASAMY, R.; ITALIA, J. 1997. «Consumer response to integrated pest management and organic agriculture: An econometric analysis». En: New Jersey Agricultural Experiment Station, P-02139-1-01. New Jersey: The State University of New Jersey, Rutgers. [ Links ]

24. GROFF, A.; KREIDER, C. 1993. «Analysis of the Delaware market for organically grown produce». En: Journal of Food Distribution Research, Vol. 24 (1): 118-126. [ Links ]

25. HALBRENDT, C.; STERLING, L.; SNIDER, S.; SANTORO, G. 1995. «Contingent valuation of consumers willingness to purchase pork with lower saturated fat». En: J. Caswell (Ed.), Valuing food safety and nutrition, Chap.15, pp. 319-339. [ Links ]

26. HANEMANN, W. 1989. «Welfare evaluations in contingent valuation experiments with discrete response data: Reply». En: American Journal of Agricultural Economics, Vol. 71 (4): 1.057-1.061. [ Links ]

27. HANEMANN, W. 1984. «Welfare evaluations in contingent valuation experiments with discrete responses». En: American Journal of Agricultural Economics, Vol. 66 (3): 332-341. [ Links ]

28. HARTMAN AND NEW HOPE. 1997. «The evolving organic marketplace». Washington D.C.: Hartman and New Hope Industry Series Report. [ Links ]

29. HENSON, S. 2001. «Food safety and the European consumer». Proceedings of the 71st EAAE Seminar The Food Consumer in the Early 21st Century. Zaragoza (Spain), April 19-20. [ Links ]

30. HENSON, S. 1996. «Consumer willingness to pay for reductions in the risk of food poisoning in the UK». En: Journal of Agricultural Economics, 47(3): 403-420. [ Links ]

31. HOTELLING, H. 1929. «Stability in competition». En: Economic Journal, 39: 41-57. [ Links ]

32. HUANG, C.; KAN, K.; FU, T. 1999. «A generalized binary-ordinal probit model of consumer willingness to pay for food safety in Taiwan». En: Journal of Consumer Affairs, 33: 76-91. [ Links ]

33. JORDAN, J.; ELNAGHEEB, A. 1991. «Public perception of food safety». En: Journal of Food Distribution Research, 22 (3): 13-22. [ Links ]

34. KUCHLER, F.; RALSTON, K.; TOMERLIN, J. 2000. «Do health benefits explain the price premiums for organic foods?» En: American Journal of Alternative Agriculture, Vol. 15 (1): 9-18. [ Links ]

35. LANCASTER, K. 1966. «A new approach to consumer theory». En: Journal of Political Economy, LXXIV (2): 132-157. [ Links ]

36. LIN, B.; MILON, W. 1995. «Contingent valuation of health risk reductions for shellfish products». En: J. Caswell (Ed.), Valuing food safety and nutrition, Chap. 5, pp. 83-114. [ Links ]

37. LOHR, L. 2001. «Factors affecting international demand and trade in organic food products». En: Economic Research Service USDA/WRS-01-1. [ Links ]

38. LOUREIRO, M.; MCCLUSKEY, J.; MITTELHAMMER, R. 2002. «Will consumers pay a premium for eco-labeled apples?» En: Journal of Consumer Affairs, 36: 203-219. [ Links ]

39. McFADDEN, D. 1974. «Conditional Logit analysis of qualitative choice behavior». En: Zarembka, P. (Ed.), Frontiers in Econometrics, New York: Academic Press. [ Links ]

40. MICHELSEN, J.; HAMM, U.; WYNEN, E.; ROTH, E. 1999. «The European market for organic products: Growth and development.» En: Organic farming in Europe: Economics and Policy, Vol. 7: 1-199. [ Links ]

41. MISRA, S.; HUANG, L.; OTT, S. 1991. «Consumer willingness to pay for pesticide free fresh produce». En: West Journal of Agricultural Economics, 16: 218-227. [ Links ]

42. MORRIS, L. 1996. «The ethical consumer: A new force in the food sector». En: Market Intelligence Section (April). [ Links ]

43. NELSON, P. 1970. «Information and consumer behaviour». En: Journal of Political Economy, 78: 311-329. [ Links ]

44. PEARSON, D. 2001. «How to increase organic food sales: Results from research based on market segmentation and product attributes». En: Australasian Agribusiness Review, 9, paper 8. [ Links ]

45. RICHMAN, N.; DIMITRI, C. 2000. «Organic Foods: Niche marketers. Venture into mainstream». En: Agricultural Outlook (June-July): 11-14. [ Links ]

46. RODDY, G.; COWAN, C.; HUTCHINSON, G. 1994. «Organic food: a description of Irish market». En: British Food Journal, Vol. 96 (4): 3-10. [ Links ]

47. RODRÍGUEZ, E.; LACAZE, V. 2005. «Consumer preferences for organic food in Argentina». En: Handbook of the 15th Organic World Congress of the IFOAM, 142-143. [ Links ]

48. STENGER, A. 2000. «Experimental valuation of food safety: Application to sewage sludge». En: Food Policy, 25: 211-218. [ Links ]

49. TRAVISI, C.; NIJKAMP, P. 2004. «Willingness to pa for agricultural environmental safety: Evidence from a survey of Milan, Italy, residents». En: Working Papers 2004.100. Italia: Fondazione Eni Enrico Mattei. [ Links ]

50. UNDERHILL, S.; FIGUEROA, E. 1996. «Consumer Preferences for Non-Conventionally Grown Produce». En: Journal of Food Distribution Research, 27: 56-66. [ Links ]

51. Van RAVENSWAAY, E.; WOHL, J. 1995. «Using contingent valuation methods to value the health risks from pesticide residues when risks are ambiguous». En: J. Caswell (Ed.) Valuing food safety and nutrition, Chap.14, pp. 287-317. [ Links ]

52. WEAVER, R.; EVANS, D.; LULOFF, A. 1992. «Pesticide use in tomato production: Consumer concerns and willingness-to-pay». En: Agribusiness, Vol. 8 (2): 131-142. [ Links ]

53. WESSELLS, C.; ANDERSON, J. 1995. «Consumer willingness to pay for seafood safety assurances». En: Journal of Consumer Affairs, Vol. 29 (1): 85-107. [ Links ]