1. Introducción

El trasplante de tejidos, órganos o células humanas es un tratamiento médico, que contribuye a salvar las vidas de personas que padecen diferentes enfermedades y lesiones graves congénitas, tanto hereditarias como adquiridas al sustituir un órgano o tejido enfermo de una persona a otra. Entre estos pueden mencionarse tejidos oculares, cutáneos, musculoesqueléticos, cardiovasculares y tejidos del parto (Dunker, et al., 2021a).

Entre los beneficios del trasplante de tejidos humanos en los receptores pueden mencionarse: sobrevivir a quemaduras graves, recuperar movimiento, cicatrizar heridas crónicas, rehabilitar la función cardíaca y recuperar su vista. Además, un 80% con enfermedades de la córnea (cicatrices o perforaciones) pueden recuperarse satisfactoriamente permitiéndoles ser productivos e independientes económicamente (Organización Mundial de la Salud, OMS, 2022a).

A nivel mundial, anualmente son realizados aproximadamente 150.000 trasplantes de órganos. Sin embargo, este número representa solamente un 10% de las necesidades mundiales (Aubert, et al., 2021a). Igualmente, 100 000 trasplantes de riñón, en comparación con los 5 millones de pacientes sometidos a diálisis. La enfermedad renal crónica tiene una prevalencia del 9,1% ocasionando 1,2 millones de muertes produciendo aproximadamente 35,8 millones de años de vida perdidos por discapacidad anualmente. Igualmente, diversos estudios indican que debe priorizarse el trasplante de riñón frente a la diálisis por sus resultados respecto a la supervivencia, calidad de vida y costo-eficacia.

Desde esta perspectiva, la demanda de órganos está aumentando exponencialmente superando el número de órganos disponibles para trasplante. Actualmente, España es líder mundial desde 1991, donde 2019 fueron realizadas 49.6 donaciones cadavéricas Por millón de Población (pmp), mientras la media en Latinoamérica fue 7.48 pmp y en México, solo 3.8 donantes pmp (Domínguez-Gil, 2020).

A nivel regional, la donación, almacenamiento y trasplante de órganos está en diferentes etapas de implantación donde la actividad trasplantológica es escasa o nula esto indica que todavía no están reconocidos completamente sus ventajas, además persisten problemas respecto a su disponibilidad. Igualmente, se dificulta certificar correctamente los donantes o receptores en un período o lugar determinado, hay pocas bases de datos. Al recopilar información no es ejecutada con uniformidad, impidiendo captar con precisión las donaciones, procesamiento, distribución, uso, y supervisar cada resultado. En este sentido, la actividad trasplantológica tendrá éxito cuando dichos procesos, tanto del donante, como del receptor, están organizados y se identifican integralmente (Gilbert, 2023a).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022b): existe un limitado crecimiento en la actividad trasplantológica debido a varios obstáculos tales como: poco compromiso político e institucional, financiación insuficiente, recursos humanos incompletos e infraestructuras inadecuadas. Leyes, marcos éticos, normas gubernamentales inadecuadas, y escasa supervisión que favorecen adoptar prácticas ilegales o antiéticas, incluyendo traficar órganos o comercializar tejidos. Falta concienciar e informar al colectivo, hay una resistencia cultural respecto a la donación y su valor. Deficiencias para encontrar donantes fallecidos e irregular gestión de las donaciones. Aplicar acciones concretas para proteger al donante vivo contra la coacción, así como explotación.

Es ante toda esta problemática descrita que surge la necesidad de investigar el estado actual de la actividad trasplantológica a nivel internacional, lo que se refleja en la pregunta de investigación y su correspondiente objetivo general. ¿Cuál es el estado actual de la actividad trasplantológica a nivel Internacional? y se plantea el Objetivo General: analizar la actividad trasplantológica a nivel Internacional.

La pregunta busca hacer un diagnóstico integral de la situación, mientras que el objetivo se enfoca en analizar los diferentes aspectos y factores que influyen en esta actividad médica a nivel global.

2. Metodología (Materiales y métodos)

Esta investigación adopta un enfoque cualitativo con alcance descriptivo, orientado a caracterizar y analizar el fenómeno de la actividad trasplantológica a nivel internacional. Se desarrolla bajo un diseño documental que, según Arias (2012): se caracteriza por un proceso sistemático de búsqueda, análisis, reflexión e interpretación de datos secundarios. Metodológicamente, se estructura como una Revisión Sistemática (RS) que sigue los lineamientos de la lista de verificación PRISMA 2020 (Page, et al., 2021): permitiendo examinar y sintetizar de manera rigurosa la evidencia científica disponible sobre las donaciones y trasplantes de órganos y tejidos. Este método sistemático, explícito y reproducible facilita responder a la pregunta de investigación planteada, proporcionando una comprensión integral de estos procedimientos médicos que tienen el potencial de salvar y transformar vidas.

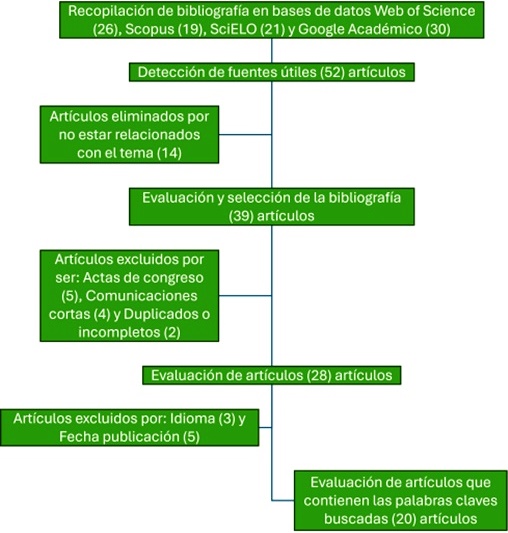

Luego de formular el objetivo general se procedió a seleccionar los artículos al buscar en las bases de datos reconocidas como: Web of Science, Scopus, SciELO, Pudmed y Google Académico, entre otras. Fue realizada una investigación bibliográfica bajo los términos: Actividad trasplantológica; trasplantes, órganos y tejidos. La revisión fue realizada por el autor, quien seleccionó, resumió, redactó y elaboró las recomendaciones. El período de tiempo estuvo comprendido desde 2020 hasta 2023. En la Figura 1 se describe el proceso ejecutado para seleccionar las fuentes bibliográficas.

Inicialmente, se obtuvieron 84 artículos en total. Se filtraron por idioma (inglés y español) y por tipo de artículo: que tuvieran el texto completo; artículos científicos y metaanálisis. Seleccionando así, 52 trabajos que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos en la presente investigación. Igualmente, quedaron excluidos 32 artículos porque no presentaron relación con el objetivo; artículos duplicados e incompletos, publicados antes del año 2019; los que solo tenían resumen, comunicaciones cortas, otros cuyos datos no se encuentran publicados, o redactados en otro idioma distinto al español y el inglés. Finalmente, la muestra definitiva estuvo conformada por 18 trabajos investigativos.

3. Resultados

A continuación, son presentados los resultados respecto al análisis de la actividad trasplantológica a nivel internacional. La Tabla 1 muestra la distribución de los 18 estudios seleccionados por país. Ecuador es el país con la mayor cantidad de artículos, con 9 trabajos que representan el 45% del total de la muestra.

Tabla 1 Distribución de la muestra por país.

| País | N.º de estudios | % |

|---|---|---|

| Argentina | 1 | 5 |

| Chile | 3 | 10 |

| Colombia | 1 | 5 |

| España | 1 | 5 |

| Ecuador | 9 | 45 |

| Perú | 1 | 5 |

| México | 3 | 15 |

| Total | 18 | 100 |

Fuente: Los Autores (2024).

Chile y México cuentan con 3 artículos cada uno, lo que corresponde al 15% de la muestra para cada uno de estos países. Por su parte, Perú está representado por 1 artículo, que equivale al 5% del total. Argentina, Colombia y España también tienen 1 artículo cada uno, lo que representa el 5% del total para cada uno de estos países.

Esta distribución refleja que, en la investigación sobre la actividad trasplantológica a nivel internacional, los autores han abordado perspectivas de diversos países. La predominancia de estudios provenientes de Ecuador indica que este país ha sido un foco importante de análisis en esta temática.

La muestra incluye una variedad de países para ofrecer una visión comparativa de los trasplantes a nivel internacional, considerando diferentes contextos geográficos y sistemas de salud. La Tabla 2 detalla la distribución de los artículos seleccionados por temáticas. Estas reflejan diversas perspectivas y enfoques en el análisis de la actividad de trasplantes a escala global.

Tabla 2 Distribución de la muestra por temáticas.

| Autor | Temática | N.º de artículos | % |

|---|---|---|---|

| Gilbert (2023b); González, et al. (2022a); Careaga-Reyna (2023a); Espinel, Castillo y Espín (2023a); Vega, Pico y Urgiles (2023a); Zárate, Arreaga, Coello, Ordoñez y Quintero (2022a) | Donación de órganos y tejidos | 6 | 33,3 |

| Pérez (2020a); España (2020a); Borrás-Gené (2022a) | Bioética | 3 | 16,7 |

| Hepp, et al. (2020a); Vera, Alegría, Domínguez, Rebolledo y Dib (2019a); Marván, et al. (2022a); Cabrejos, Ipanaqué y Vásquez (2021a) | Cultura de donación | 4 | 22,2 |

| Zamora y Díaz (2022a); Cendales (2019a); Michelli, Lafit y Susan (2021a); Aubert, et al. (2021b); Dunker, et al. (2021b) | Política pública | 5 | 27,8 |

| Total | 18 | 100 | |

Fuente: Los Autores (2024).

Acorde con la información presentada, el 33,3% de los estudios se enfocaron en la donación de órganos y tejidos. Estos trabajos realizaron un análisis exhaustivo de diversos aspectos relacionados con este proceso, explorando en profundidad las tasas de donación, identificando barreras críticas y examinando la logística compleja de la provisión de órganos y tejidos para trasplante.

El 16,7% de los artículos abordaron temas de bioética. Estos estudios profundizaron en las cuestiones éticas, legales y morales más complejas involucradas en la actividad de trasplantes. Sus investigaciones se centraron en aspectos fundamentales como el respeto a la autonomía de los pacientes, los procesos de toma de decisiones críticas y la evaluación detallada de los protocolos hospitalarios que guían estos procedimientos sensibles.

El 22,2% de los trabajos se concentraron en la cultura de donación. Estos artículos realizaron un análisis multidimensional de los factores sociales, educativos y de percepción pública que inciden directamente en la aceptación y promoción de la donación de órganos y tejidos. Su objetivo fue comprender las dinámicas socioculturales que condicionan la decisión de donar.

Finalmente, el 27,8% de los artículos abordaron temas de política pública. Estos estudios examinaron de manera crítica el papel de los gobiernos y las instituciones en el desarrollo, regulación y financiamiento de los programas de trasplantes, identificando tanto las fortalezas como las limitaciones de los marcos institucionales actuales.

En general, estos hallazgos evidencian que la escasez de órganos para trasplante a nivel internacional es un problema de una complejidad extraordinaria, con múltiples aristas que van mucho más allá de los aspectos puramente médicos. Las investigaciones consultadas reflejan una necesidad urgente de abordar esta problemática de salud pública desde un enfoque integral y multidisciplinario, que integre armónicamente la donación, la bioética, la cultura y las políticas públicas.

En este sentido, Gilbert (2023c): reporta que Ecuador registró una tasa de donantes por millón de habitantes (TDPMH) de 3,94 en 2022, significativamente menor que los 7,8 de 2018-2019, afectada por la pandemia. En 2022, realizó 192 trasplantes (151 renales, 28 hepáticos, 13 cardiacos), 338 de córnea y 67 de progenitores hematopoyéticos. En comparación, Uruguay, Brasil y Argentina reportaron 12 TDPMH en 2021. El autor destaca que mejorar la actividad trasplantológica requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad, profesionales sanitarios y políticas gubernamentales.

Por otro lado, Espinel, Castillo y Espín (2023b): reportan que Ecuador realizó 597 trasplantes en 2022, elevando a 7.373 el total desde 2007, con un punto máximo de 717 trasplantes en 2018. Posteriormente, Gilbert (2023d): indica que hasta 2022 se realizaron 2.089 trasplantes de riñón, de los cuales 226 fueron en 2019, con solo 4 de donantes vivos. El principal obstáculo para estos tratamientos es la escasez de medicamentos, insumos y reactivos, lo que incrementa costos y limita su disponibilidad.

También fue reportada la reactivación del trasplante cardíaco en Guayaquil como opción de tratamiento para pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada evidenciando la sostenibilidad operativa y logística de este programa en cada etapa Zárate, Arreaga, Coello, Ordoñez y Quintero (2022b). Por otro lado, el trasplante hepático es un tratamiento complejo, costoso, que, debe ser subsidiado, exige una labor profesional intensa, que amerita el respeto por la dignidad, autocuidado y solidaridad hacia los demás; implica la ética médica Borrás-Gené (2022b). Los trasplantes implican compromiso y cohesión social e interés compartido por todos.

En México, Careaga-Reyna (2023b): presenta información del Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza”, donde se han realizado 234 trasplantes, con una supervivencia a corto y mediano plazo equiparables a otros centros internacionales. Solamente este centro hospitalario realiza dentro del país trasplante simultáneo de corazón-riñón, además retrasplante cardiaco electivo, con efectos favorables.

En Chile, González, et al. (2022b): indica que la TDPMH en 2020 fue (7,2), 2021 (7,4) y 2019 (10,4), muy inferior frente a países como Uruguay (22,86), Argentina (19,6), Brasil (18); España (49,61) y USA (36,88) en este mismo año. Referente a la mortalidad en lista de espera, se ubica con 17% en pacientes esperando pulmón y aproximadamente 32% hígado. La baja tasa de donación, alta mortalidad en lista de espera e incremento de la demanda, considerar el trasplante internacional de órganos como una alternativa válida, para aumentar el número de donantes efectivos, especialmente los casos especiales.

Referente a la bioética, en España, de acuerdo con Pérez (2020b): se afirma que los intensivistas tienen la responsabilidad de gestionar el proceso de muerte del paciente, velar por la justicia, respetar su dignidad e implica permitirles elegir la posibilidad de donar sus órganos, respetando su autonomía y libertad según sus valores personales. Estos especialistas tienen un rol fundamental al aumentar las estadísticas relacionadas con la donación y trasplantes alcanzadas en los últimos cinco años gracias a sus esfuerzos.

En Ecuador, para España (2020b): el trasplante de órganos abarca desde los valores como la solidaridad, altruismo, disposiciones legales y normativas, hasta la subjetividad y percepciones que adoptan los pacientes receptores. En el sentido bioético es necesario plantear un protocolo hospitalario basado en la colaboración del paciente y su familia considerando lo subjetivo, ético y morales, para construcción normas y valores bioéticos.

Igualmente, Vega, Pico y Urgiles (2023b): menciona entre las causas que obstaculizan donar órganos están los factores sociales se encuentran la falta de concienciación e información, creencias acerca que no van a salvar una vida por ser donante. Entre las gubernamentales, falta fortalecer y mejorar algunas políticas públicas, capacitar el personal sanitario y, mejorar los procesos de trasplante.

Sobre la Cultura de donación, Hepp, et al. (2020b): afirma que, en Chile las cifras estadísticas reflejan que el número de trasplantes es aproximadamente 340 casos por año manteniéndose sin variaciones durante los últimos 6 años, principalmente por la baja donación de órganos, adquisición deficiente por el incumplimiento de los protocolos y poca rendición de cuentas. Proponen un programa educativo desde primaria hasta la universidad para mejorar sus conocimientos sobre las políticas de trasplantes, y formación profesional actualizada.

Para Vera, Alegría, Domínguez, Rebolledo y Dib (2019b): la cultura de donación de órganos está condicionada por las actitudes personales, reflejándose aceptar o rechazar este procedimiento. Al reducir la negativa familiar frente a la solicitud de órganos para trasplante esta aumenta. Igualmente, se debe fortalecer la detección por parte del profesional asistencial. Además, la educación y el trabajo colaborativo conjuntamente con los medios de comunicación.

De acuerdo con Marván, et al. (2022b): deben implementarse programas dirigidos al personal médico para dotarlos de herramientas buscando promover la cultura de donación de órganos y reciban entrenamiento. Las principales deficiencias en sus conocimientos están relacionadas con los criterios para ser donador sumado a la postura de la iglesia sobre este tema. Sus actitudes pueden afectar la decisión del posible donador, consecuentemente, es significativo que ellos tengan comportamientos positivos y conocimientos suficientes.

En su estudio, Cabrejos, Ipanaqué y Vásquez (2021b): de terminaron que el 76% de la muestra no conocían sobre la Ley de Promoción de Donación Solidaria de Órganos y Tejidos Humanos Peruana, 96% conocían los órganos y tejidos que pueden donarse, 61% han conversado sobre este tema con su familia, 76% está dispuesto a donar después de la vida, y 88% donaría a sus familiares.

Además, la Política pública es un factor que influye en la actividad trasplantológica, Zamora y Díaz (2022b): resaltan que el trasplante de órganos en estado terminal es un procedimiento poco frecuente menciona la escasa cultura de donación de órganos en México impide a quienes la apoyan cumplir su deseo, porque, cuando se solicita el consentimiento de donación post mortem predominan las negativas familiares. Ahora bien, la cultura de donación puede consolidarse, mediante estrategias adecuadas de políticas públicas que considere diversas acciones para lograr un impacto social positivo y duradero.

En Argentina, Michelli, Lafit y Susan (2021b): estudiaron el Trasplante de Médula Ósea en la política pública la participación del estado permitió reducir la desigualdad a su acceso, enfocándonos particularmente en las políticas dirigidas a garantizar este procedimiento. Evidenciando que estas políticas han incluido la promoción de la donación, su normalización, regulación y fiscalización de la actividad trasplantológica, además la articulación interinstitucional e intersectorial.

En este sentido, Cendales (2019b): la política pública colombiana de donación de órganos, tejidos y células, es necesario transformarla en una más deliberativa, participativa y democrática creando más espacios caracterizados por el diálogo, construcción y participación activa. Uno de los retos de las políticas públicas es involucrar a la sociedad en la donación y trasplante de órganos ya que representa un factor fundamental que condiciona sus resultados al proponer alternativas eficaces para optimizar este procediendo médico, por tanto, se deben buscar vías efectivas buscando fomentar su participación e interés.

4. Conclusiones

La actividad trasplantológica internacional revela un panorama complejo caracterizado por una brecha crítica entre la demanda de órganos y su disponibilidad. Este estudio evidencia que el éxito de los programas de trasplante depende de una interacción multifactorial que trasciende los aspectos puramente médicos.

Las principales contribuciones de esta investigación se centran en tres dimensiones fundamentales: la sociosanitaria, la ética y cultural, y la política e institucional. En la dimensión sociosanitaria, se ha identificado que la escasez de órganos constituye un problema global de salud pública, donde las disparidades entre países son significativas. Las tasas de donación varían dramáticamente, oscilando desde menos de 4 donantes por millón de habitantes en algunos países latinoamericanos hasta casi 50 en naciones como España.

En la dimensión ética y cultural, los resultados revelan que la cultura de donación está profundamente influenciada por percepciones sociales, creencias personales y el nivel de información disponible. La resistencia a la donación no es solo un problema médico, sino un desafío sociocultural que requiere intervenciones educativas sistemáticas.

Respecto a la dimensión política e institucional, se ha constatado que la efectividad de los programas de trasplante depende críticamente del compromiso gubernamental, la inversión en infraestructura, la formación de profesionales y el desarrollo de marcos regulatorios sólidos.

Las implicaciones prácticas de este estudio son claras: es imperativo desarrollar estrategias integrales que aborden simultáneamente aspectos médicos, educativos, legales y culturales. Los países con sistemas de salud menos desarrollados requieren inversión prioritaria en infraestructura, capacitación profesional y marcos normativos específicos. La educación pública y profesional emerge como un factor crítico para transformar la percepción social sobre la donación de órganos.

El estudio también identifica líneas de investigación emergentes, como la evaluación comparativa de modelos internacionales de gestión de donación de órganos, el impacto de las intervenciones educativas en la modificación de percepciones culturales sobre donación, y el análisis de barreras psicosociales que obstaculizan la donación en diferentes contextos culturales.

Es importante reconocer las limitaciones metodológicas de la investigación. El estudio se basó en una revisión sistemática de investigaciones publicadas entre 2020-2023, lo que implica una representación temporal específica. Futuras investigaciones deberían ampliar el marco temporal y diversificar las fuentes de información.

En síntesis, la optimización de la actividad trasplantológica requiere un enfoque holístico que integre avances médicos, compromiso social, políticas públicas efectivas y una profunda comprensión de los valores éticos que fundamentan la donación de órganos. El objetivo final es transformar la donación de un acto excepcional a un gesto de solidaridad socialmente normalizado.

uBio

uBio