Introducción

La sociedad evoluciona constantemente gracias a la interacción de sus habitantes, por lo que su conducta y sus relaciones producen las ideas y soluciones a los problemas más fundamentales. Las relaciones se basan en la comunicación con los demás individuos, pero también en el trato propio de la persona, de cómo percibe el mundo y su respuesta a diversas situaciones. Sin duda, las relaciones marcan el paso de la humanidad, es por ello que su importancia en el estudio y análisis para el comportamiento social y organizacional. Esto es lo que se denomina relación interpersonal.

Según Saavedra (2012) las relaciones interpersonales se caracteriza por ser una interacción recíproca entre dos o más personas en forma auténtica con habilidad para comunicarse efectivamente y escuchar, la solución de conflictos. Esta interacción permite fomentar la convivencia entre estos individuos por lo que sus sentimientos, apego y motivación influyen directamente en que sean efectivas y productivas las relaciones, las cuales ocurren gracias a la comunicación, que se produce a través de medios formales o informales. Desde el punto de vista de la psicología social existen tres (3) tipos de categorías para comprender las relaciones interpersonales, las cuales de detallan en la Tabla 1.

Tabla 1 Categorías de las relaciones interpersonales.

| Categorías | Características |

|---|---|

| La teoría de la equidad | Plantea que una relación interpersonal es una situación donde los productos de todos los participantes son proporcionales a sus entradas y salidas. El problema radica en la forma como la gente decide si está siendo tratada justa o injustamente, y en cómo reacciona a esto. |

| La teoría de los roles | Se entiende por rol al conjunto de patrones de conductas que se espera en una categoría particular de personas de una sociedad, es decir, de aquellas que comparten una misma posición social basada ya sea en la familia, trabajo, recreación, política o características sociales. Los conflictos de roles surgen cuando una conducta esperada por una posición es incompatible con la de otra posición. |

| La teoría de los procesos de grupo | Se refiere a los procesos que operan en los grupos cuando sus miembros interactúan cara a cara unos con otros. |

Fuente: Montoya et al. (2016)

De la misma manera, esta misma convivencia e interacción entre pares produce una diversidad de tipos de relaciones interpersonales, las cuales corresponden a intimas/superficiales, personales/sociales y amorosas. La primera está influenciada por la cercanía de las personas que forma la relación, si es una interacción muy cercana se considera intima porque va más allá de la simplicidad, en cambio si el trato es básico entonces la relación es superficial, lo que conlleva al trato cordial establecido por la sociedad. La segunda tiene que ver con la destreza que tiene la persona en hablar con otras o en grupos, la forma de expresar sus ideas y transformarse en líder produciendo empatía y motivación. La tercera corresponde a las interacciones más cercanas a las intimas donde prevalecen factores como pasión, compromiso e intimidad.

Todas estas situaciones producen un clima acorde permitiendo la fluidez del dialogo y la consecución de los objetivos de la misma. Desde un punto de vista organizacional, el clima es un parámetro importante de calcular. En este sentido, según Montoya et al. (2016), el clima constituye un modelo de interacción, incluso de relaciones, que contribuye directamente a definir los grupos y la propia actividad, de tal manera que los resultados de toda índole que se producen, se ven influidos por el clima en que se haya trabajado.

Sin duda, esta situación requiere del desarrollo cognitivo del individuo, el poder afrontar una comunicación efectiva con un semejante o grupos de semejantes. Estudios realizados permiten describir que esta situación cognitiva es producto de la Neuroplasticidad del cerebro. Schore (1994) muestra que el cerebro va moldeándose significativamente, movilizando circuitos neuronales, por personas cercanas y relaciones interpersonales (citado por Rodríguez de Medina, 2013).

Por lo cual, la ciencia de la Neuroplasticidad del cerebro permite desarrollar teorías que puedan enfrentar una relación interpersonal según sea concebida por el individuo, lo cual desarrolla factores que influyen en la percepción de las personas como la motivación, expectativas y la familiaridad, tal como se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2 Factores que influyen en la percepción de las personas

| FACTORES | CARACTERÍSTICAS |

|---|---|

| Motivación | La persona motivada por una causa o un valor percibe mucho más agudamente todo lo relacionado con esa causa: aspectos que para otros pasan desapercibidos, ella es capaz de percibirlos. |

| Expectativas | Las metas de quien percibe no sólo influyen en cómo se procesa la información recibida, sino también en el tipo de información que es buscada y estimulada. |

| Familiaridad | La familiaridad produce mayor exactitud en la percepción. La falta de categorías proviene de la falta de familiaridad. La imagen que se forma de una persona es mucho más compleja cuando es familiar. Al ser más compleja, también es más precisa, más matizada. Lo mismo ocurre con los rasgos psíquicos. De ahí que. por ejemplo, la falta de contacto con otras etnias hace que se cometan más errores en la percepción. |

De la misma manera, este tipo de percepción que se logra en las personas puede llegar a determinar una relación saludable. Estas están influenciadas por una compenetración entre las partes que se comunican, logrando comprenderse mutuamente. En este sentido, las variables que enfocan este tipo de relación son la honestidad, sinceridad, respeto, compasión, compresión y sabiduría. Esto sin duda, produce individuos emocionalmente estables y por ende tienden a ser más inteligentes.

Esta situación la señalan Mayer y Salovey (1997), citado por Pacheco y Berrocal (2004), donde las personas emocionalmente inteligentes no sólo serían más hábiles para percibir, comprender y manejar sus propias emociones sino también tendrían más facilidad para extrapolar estas habilidades de percepción, comprensión y manejo a las emociones de los demás. Estas personas inteligentes también tienden a ser más asertivas. Según Güell y Muñoz (2000), la persona asertiva evita que la manipulen, es más libre en sus relaciones interpersonales, posee una autoestima más alta, tiene más capacidad de autocontrol emocional y muestra una conducta más respetuosa hacia las demás personas (citado por Pereira, 2008).

Sin duda, este tipo de personas que tienden a tener una relación interpersonal más efectiva y productiva se forman a lo largo del tiempo, gracias a la experiencia y a los deseos de superación. En este sentido, las personas positivas y asertivas se van forjando a lo largo del tiempo, lo que va conlleva a que dicha cualidad se hace. Esto lo expresa Martínez (2017) en el cual señala que el reto con este tipo de habilidades es que no se aprenden conociendo los conceptos y modelos, se aprenden haciendo. Si esto se extrapola a la formación académica entonces permitirá desarrollar profesionales íntegros, pero sobre todo conscientes que son iguales a sus semejantes y ni superiores, permitiendo entender sus situaciones y problemáticas logrando así poder solventar sus inquietudes y necesidades.

A su vez, el desarrollo de estos nuevos profesionales, va de la mano con las nuevas relaciones interpersonales en la era postmoderna, producto de la globalización. Según Romero y Martínez (2017) este tipo de relaciones presentan cuatro (4) categorias, las cuales se mencionan a continación:

La primera se trata de: el cuestionamiento del individuo, cuyo protagonismo empieza a desvanecerse. Con esta categoría están relacionados: el individualismo, la mercantilización, la fragilidad de los vínculos, la soledad y la desconfianza. La segunda categoría es la aparición de Internet como un nuevo escenario de las relaciones y a la que se ligan la transformación de la intimidad, el exhibicionismo en la red y la confusión público-privado. La recuperación del papel fundamental de la emoción en la vida humana es la tercera categoría, que lleva aparejada la emotivización de las relaciones como nota más destacada. Y finalmente, el espacio femenino y su influencia, que integra el crecimiento y la feminización de las relaciones y la pervivencia del imaginario romántico (p. 312-313).

En consecuencia, el desarrollo de personas positivas, asertivas y que se fomentan en una era de postmodernidad debe suceder en sistemas que sean netamente inclusivos, donde las personas tengan los mismos derechos y obligaciones, indistintamente de su condición, física, económica, de género, edad, cultura y ubicación geográfica. Este proceso de inclusión debe empezar por los sistemas más importantes de la sociedad como es la educación, en específico de la educación superior. En efecto, la inclusión se refiere a una actitud que engloba el escuchar, dialogar, participar, cooperar, preguntar, confiar, aceptar y acoger las necesidades de la diversidad (Cedeño Ángel; citado por Ramírez, 2017).

La presente investigación tiene como objetivo general analizar la inclusión en la educación superior como factor de relevancia en las relaciones interpersonales. La educación superior desempeña un papel crucial en la formación de profesionales y ciudadanos comprometidos con una sociedad inclusiva y equitativa. La inclusión en este contexto va más allá del acceso igualitario a la educación, implica crear entornos que valoren y respeten la diversidad de los estudiantes, reconociendo sus distintas identidades, experiencias y necesidades.

Metodología

La presente investigación se llevó a cabo utilizando un diseño bibliográfico de tipo documental, el cual se basa en la revisión sistemática, rigurosa y profunda de material documental de diversos tipos. Este enfoque metodológico permitió realizar un proceso de abstracción científica, donde se generalizó sobre la base de los aspectos fundamentales, siguiendo una estructura ordenada y con objetivos precisos (Palella & Martins, 2010).

Para alcanzar el propósito de esta investigación, se utilizaron diversas herramientas y recursos, como textos, documentos y artículos científicos disponibles en la web. Estas fuentes de información fueron seleccionadas cuidadosamente en función de su relevancia y pertinencia para el tema de estudio. Se emplearon bases de datos reconocidas y plataformas especializadas para acceder a la literatura científica más actualizada y confiable en el área de interés.

La revisión documental se llevó a cabo de manera exhaustiva, aplicando criterios de inclusión y exclusión para seleccionar los materiales más pertinentes y significativos. Se realizaron análisis críticos y se extrajeron los datos relevantes para abordar los objetivos planteados en la investigación. Además, se utilizó un enfoque sistemático y riguroso en la interpretación de los hallazgos encontrados en la literatura revisada.

Para seleccionar los materiales pertinentes en esta investigación, se aplicaron criterios de inclusión y exclusión con el fin de asegurar la relevancia y calidad de los recursos utilizados. Estos criterios se establecieron con base en los objetivos de la investigación y en el tema de estudio. A continuación, se describen algunos ejemplos de posibles criterios de inclusión y exclusión:

Criterios de inclusión

Pertinencia temática

Los materiales debían estar directamente relacionados con el tema de investigación y abordar aspectos relevantes para el estudio.

Actualidad

Se privilegiaron los materiales recientes, preferentemente publicados en los últimos cinco años, para garantizar que la información estuviera actualizada.

Criterios de exclusión

Irrelevancia temática

Se descartaron aquellos materiales que no estaban directamente relacionados con el tema de investigación o que abordaban aspectos tangenciales sin aportar información relevante.

Obsolescencia

Se excluyeron materiales demasiado antiguos que no estuvieran alineados con los avances y conocimientos actuales en el campo de estudio.

Resultados y discusión

Características de la inclusión

Una de las características que presenta la sociedad es en salvaguardar a los más vulnerables, por lo que siempre está en constante progreso las políticas y mecanismos que permitan el desarrollo efectivo de la inclusión. Según Ortiz (2015), citado por Ramírez (2017) comenta que la inclusión implica el dejar participar y decidir, a otros que no han sido tomados en cuenta, donde el objetivo básico de la inclusión es no dejar a nadie fuera de las instituciones, tanto en el ámbito educativo y físico, así como socialmente. Señala el autor antes mencionado, que el fenómeno de inclusión hace referencia a la capacidad real de las personas de desarrollarse en la esfera civil, política y ciudadana, implicando el acceso a los bienes, a redes que colaboren con el desarrollo del proyecto de vida y a la participación en las deliberaciones.

En este sentido, la búsqueda permanente de la inclusión es garantizar que todos los ciudadanos formen parte de su mismo desarrollo sin distinción de sus condiciones. Esto es lo que puede derogarse como una inclusión social. Esta es una función importante en la mejora de la calidad de vida e influye notablemente en el desarrollo posterior del éxito personal, social y escolar (Ctroadi de Albacete, 2009). Del mismo modo, Zabala, Lista y Torres (2015) señalan que la inclusión social es un proceso que se refiere: a) los procesos sociales desarrollados autónomamente, y b) a los objetivos de la política y a las intervenciones que se pueden iniciar, promover, apoyar y catalizar dichos procesos.

En otras palabras, la inclusión social es inversamente proporcional a la exclusión y a su vez es directamente proporcional a las políticas y mecanismos implementados para desarrollarla, con lo que permite que las inequidades decrezcan y la participación social aumente. Esto particularmente ha sido bandera desde el desarrollo de los Objetivos del Milenio (ODM) planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La ONU ha esbozado, en la palestra mundial, hacer notar la importancia de la inclusión a nivel social, económico, político y cultural. Desde la implementación a nivel mundial en el período 2000-2015 de los ODS se han buscado herramientas que permitan que todas las aristas de la sociedad y sus miembros se involucren en su propio desarrollo. Según la CEPAL (2015), citado por Tassara y Cecchini (2016), la inclusión laboral permitió una tasa de ocupación regional pasó del 52,7% al 55,7% entre 2000 y 2013, accediendo a una mejora de calidad a través de la reducción del peso del empleo en sectores de baja productividad y el aumento de los salarios reales.

Esto mis objetivos logrados por los ODM son ratificados a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que planeta la ONU para el período del 2015-2030. En cada uno de los diez y siete (17) objetivos de los ODS se involucra la inclusión como factor catalizador para el sostenimiento de la humanidad. La búsqueda continua de la inclusión, la equidad y la sostenibilidad dará garantía del desarrollo necesario para los seres vivos del planeta.

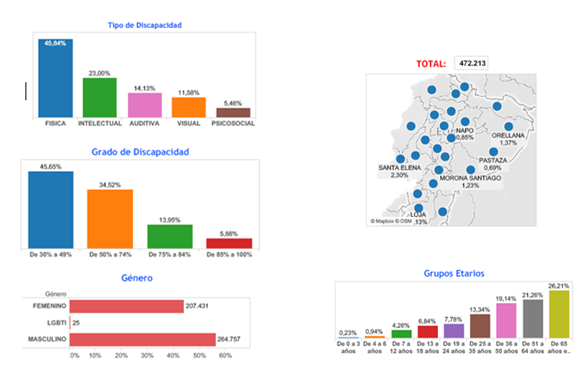

Un factor clave en los procesos de inclusión es el protagonismo que se debe dar a las personas con discapacidad. En Ecuador existe registros estadísticos de personas con discapacidad, la cual es observada en la Figura 1. Para hacer frente a estos retos es necesario desarrollar planes que mejoren esa calidad de vida. Estos planes involucrarían mecanismos de identificación de las personas con discapacidad con el fin de cerrar las brechas y hacerlos más visibles a través de apoyos sociales, económicos y educativos. Es así que, en septiembre de 2018, el BID apoyó a Ecuador con un préstamo de cien (100) millones de dólares para hacer frente a estos retos, el cual tiene como objetivo respaldar a las personas con discapacidad en las diferentes etapas de su vida, desde la primera infancia hasta la vejez (Plata, 2019).

Fuente: (CONADIS, 2021)

Figura 1 Total de personas con discapacidad registradas en el registro nacional de discapacidad de Ecuador. (CONADIS, 2021)

Sin embargo, queda camino por recorrer porque se requiere algo más allá de dichas políticas y mecanismos de inclusión, se demanda un cambio de paradigma social y cultural dentro de la misma sociedad, la cual debe aceptar que es necesario una integración total de la misma. Esto lo advierte Morand (2019) donde comenta la necesidad de avanzar en otras condiciones que son simbólicas: compromiso de todos los actores, cambios en las formas de concebir a los estudiantes con discapacidad y sus posibilidades, trabajo en conjunto, etc. Es decir, se requiere un compromiso de la misma sociedad en valer y hacer respetar los derechos y obligaciones que tienen las personas con condiciones adversas a la mayoría.

La inclusión en la educación

Una de las principales aristas de la sociedad es la educación por lo que el desarrollo de la inclusión en este ámbito es uno de los principales objetivos. Para comenzar a inculcar el valor importante de la inclusión se debe empezar desde la educación. Valores, respetar y defender la integración total de todos los miembros de la sociedad debe convertirse en el credo de las personas, por lo que las enseñanzas deben ir enmarcada en este tono.

La primera razón de inserción que se presentó en los sistemas educativos es a través de inclusión de las personas discapacitadas, pero al avanzar el tiempo ahora se involucra una serie características que van desde los factores de género, culturales, geográficos y económicos. En este sentido, Corbett y Slee (2000), citado por González (2017), señalan que la educación inclusiva es una proclama desenfadada, una invitación pública y política a la celebración de la diferencia, por lo que se requiere un continuo interés proactivo que permita promover una cultura educativa inclusiva. Asimismo, Stainback (2001), citado por Padrós (s/f), comenta que la educación inclusiva es el proceso que ofrece a todos los niños y niñas, sin distinción de discapacidad, raza o cualquier otra diferencia, la oportunidad para continuar siendo miembro de la clase ordinaria y para aprender de sus compañeros, y justamente con ellos, dentro de un aula.

La ONU es una de las organizaciones que plantea, dentro de sus objetivos, el desarrollo de mecanismos de inclusión, manifestados por los ODM y ODS. La inclusión debe formar parte prioritaria de todos los entes gubernamentales, organizaciones privadas e instituciones educativas como una de las principales políticas para el desarrollo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) plantea dentro de sus lineamientos una definición clara de la inclusión educativa:

La inclusión es vista como un proceso de dirección y respuesta a la diversidad de necesidades de todos los aprendices a través de la participación en el aprendizaje. Las culturas y las comunidades deben reducir la exclusión en y desde la educación. Esto implica cambios y modificaciones en contenido, enfoques, estructuras y estrategias, con la visión común que cubre a todos los niños en un rango apropiado de edad y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niños de la sociedad […] La educación inclusiva como enfoque busca dirigirse a las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos concentrando la atención específicamente en aquellos que son vulnerables a la marginalización y la exclusión (citado por Ramírez, 2017, p. 219-220).

Del mismo modo, la inclusión educativa debe primero vencer la primera limitante que es la exclusión, por lo que debe implementar mecanismos que permitan dar el protagonismo a las personas vulnerables y excluidas del sistema educativo. Esto lo manifiesta Sánchez (2012) donde la educación inclusiva se ha conformado como un movimiento mundial cuya bandera es la lucha contra la selección y la competitividad, lo que guarda una estrecha relación con el entramado de estructuras políticas, económicas, sociales y educativas del mundo.

No solo es decretar la inclusión educativa, es producir una influencia dentro de los actores de este sistema. Tanto los directivos, trabajadores, docentes y estudiantes deben abocarse a la defensa de la inclusión como medio de sobrevivencia y desarrollo de la sociedad. No solo son los procesos de aprendizaje sino también la enseñanza que se ofrece la cual involucra a todos los miembros de las instituciones educativas partiendo de parámetros de calidad en su implementación. En este caso, la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (2009) señala que para el progreso de la educación inclusiva se necesita la presencia de tres (3) dimensiones básicas: calidad, equidad e inclusión; siendo la calidad y la equidad cruciales para garantizar la educación inclusiva y entendiendo, además, que la inclusión y la calidad son variables recíprocas en el modelo educativo actual (citado por Guasp, Ramón y De la Iglesia Mayol, 2016).

Sin duda, estas variables logran parte del éxito de la inclusión escolar. La otra parte tiene que ver con factores que permitan cumplir con hechos la inclusión, tal como los comenta Moliner (2008), citado por Pagaza (2018), a continuación:

Coordinación y colaboración del profesorado sobre su acción docente que deben desarrollar.

Apoyo político y administrativo que implica una asignación presupuestal, la formación continua y permanente del profesorado y la difusión de buenas prácticas, todo ello para hacer oficial la inclusión.

Sentido de pertenencia e identificación del estudiante con la escuela, así como los docentes y todo el personal que forma parte de una cultura.

Apertura del aula y del centro a la comunidad y viceversa (padres que ayudan, asociaciones que colaboran, estudiantes voluntarios).

Optimización de recursos materiales y humanos que posibilite el trabajo con la diversidad del alumnado.

La formación de los maestros y la aplicación de métodos, estrategias y recursos desde una perspectiva transversal, tratando de imprimir un carácter inclusivo a la malla curricular (p. 16)

Estos factores vencerían las barreras de la falta de espacios o de masividad en aulas pequeñas, cantidad de docente sin la preparación o capacitación debida para el desarrollo del conocimiento, el acompañamiento personal a los estudiantes, entre otras causas. Esto sin duda influye directamente en el rendimiento académico y en su permanencia en el sistema. Así lo menciona Ibañez Martín, Arnaudo y Morresi (2018) donde los estudiantes independientemente de la carrera que estudian, se ven fuertemente influenciados por el clima educativo del hogar, su condición laboral, la escuela en la que cursaron sus estudios medios y, también, la edad con la que comenzaron sus estudios universitarios.

Por otra parte, Ecuador ha manifestado su defensa de la inclusión a través de sus políticas y mecanismos diversos, entre ellos sus diversas normas y leyes que mantiene el respeto y derecho de todas las personas. Sin embargo, como lo expresa el Plan Decenal de Educación 2006-2015, ha logrado incrementar las coberturas en Educación Inicial, Educación Básica y al mismo tiempo, se ha trabajado en el mejoramiento de la calidad del sistema educativo, pero no se es consecuente con el concepto de inclusión que se demanda desde los grandes foros internacionales (Fernández y Rodríguez, 2017). Esto lo comprueba Plata (2019), con respecto a la inclusión de las personas con discapacidad al sistema educativo, en la cual manifiesta:

En Ecuador, estas carencias han causado que el 56% de los niños con discapacidad no asista a la escuela, de acuerdo a cifras del Ministerio de Educación. Para aquellos que sí asisten, la falta de servicios especializados reduce la probabilidad de que terminen la educación media superior. Se estima que sólo un 11,9% de las personas con discapacidad ha accedido a la enseñanza secundaria, comparado con un 24,2% del resto de la población (párrafo 3).

Relación entre la inclusión en la educación superior y las relaciones interpersonales

El proceso de inclusión educativa a nivel de educación primaria y secundaria todavía tiene camino por recorrer. Esto mismo sucede con la educación superior. La inclusión de las personas más vulnerables todavía no se ha cumplido totalmente. Se han realizado primero pasos de orden políticos a través de leyes, normas o resoluciones, pero todavía falta poder cambiar la percepción de aquellos que hacen vida dentro de las instalaciones de las universidades. En este sentido, Tchitau (2017) comenta que la inclusión educativa constituye un gran reto por el reconocimiento de la existencia de la diversidad en distintas áreas, la premisa para la profundización y adopción de diferentes técnicas y/o procedimientos que faciliten la educación y compresión en igualdad de oportunidades.

Las instituciones de educación superior son los bastiones para el desarrollo del conocimiento, así como también para la generación de profesionales que serán el capital humano para el incremento de la productividad de la sociedad. Sin embargo, López y Guaimaro (2014), citado por Caicedo (2017), señalan que esta es una de las instituciones destinada a potenciar y enseñar las habilidades sociales, por tal razón, surge incrementos de niveles alarmantes de problemas de relación interpersonal entre los estudiantes y las dificultades de interacción entre los miembros de la misma.

Según la investigación realizada por Pernía (2013) determina que las inadecuadas relaciones se evidencian en la falta de interés en participar en actividades, dificultades para cooperar porque no se reconocen las necesidades individuales, falta de confianza del grupo y no tener objetivos claros en todas las actividades que se programan; son muestras de inadecuadas relaciones interpersonales (citado por Espinoza, 2019).

Ante esta situación son los docentes los que deben formar las actitudes de intersección entre los estudiantes y su entorno. Esto se puede lograr por medio de diversas estrategias didáctica de enseñanza, en la cual los procesos y estilos de aprendizaje se realicen entre los mismos miembros del aula de clase. Los docentes primero corresponden analizar la situación por lo que deben percibir la inclusión con la función de que se realicen las relaciones interpersonales. Esta situación estará relacionada con el ambiente de compenetración entre los docentes y los estudiantes el cual dependerá de los niveles de relación, los cuales se detallan en la Tabla 3.

Tabla 3 Niveles de relación producto del acompañamiento inclusivo

| NIVELES | CARACTERÍSTICAS |

|---|---|

| Alto | El nivel de relación es alto cuando es extremadamente caliente y abierto, altamente centrado en el estudiante y es previsible. El profesor parece tener gran interés en los estudiantes como personas y gran sensibilidad para captar sus mensajes. los estudiantes sienten que el profe sor le conoce, se interesa mucho por ellos y por su aprendi zaje, tienen sentimientos positivos y posiblemente afectuoso para con el profesor, incluso algunos pueden identificarse fuertemente con él. |

| Moderado | Es relativamente caliente, accesible, democrático y previsible; donde el profesor se presenta amigable, y personal para con los estudiantes, pero no hace mucho esfuerzo para conocerlos uno a uno o a su mayoría. Los estudiantes son sencilla mente bien motivados a completar y desempeñar bien las tareas además de esto pueden describir el profesor como simpático o una buena persona |

| Bajo | El nivel bajo que es distante, altamente controlador y muchas veces imprevisible; donde el profesor presenta poco interés en los estudiantes como personas, conoce muy pocos por sus nombres y casi no reconoce muchos fuera del aula. Los estudiantes sienten que el profesor no tiene interés per sonal por ellos o por su aprendizaje, algunos creen que ellos no le gustan al profesor o que los quiere perjudicar, creen que el profesor tiene mala opinión de ellos acerca de su ca pacidad y motivación para aprender |

Fuente: (Lowman, 2004; citado por Tchitau, 2017)

Estos métodos pedagógicos de interacción permitirán desarrollar la inclusión y por ende la interacción entre los estudiantes. Esto se logra con la ayuda de la comprensión, tolerancia, respeto y la simpatía entre todas las partes. Sin duda fomenta la integración y por ende las relaciones interpersonales. En cambio, sino existe la interacción el docente debe estar atento ante estas circunstancias y preocuparse por fomentar la participación de todos los estudiantes, por medio de la solicitud de opinión, utilizar un lenguaje más claro, reforzar estilo de aprendizaje, relacionar los contenidos con sucesos de la actualidad, etc. (Llorent y López, 2012). Esto último es lo que se puede definir como el acompañamiento inclusivo el cual debe ser guiado por el docente de la institución. Según Mendieta (2018) el acompañamiento se define:

Como una acción o intervención continuada que consiste en caminar al lado de alguien para ofrecer aquello que son, saben, pueden y poseen, y así, facilitar la andadura del acompañado y que alcance su objetivo de la manera adecuada facilitando el trato que se le brinda a las personas que forman parte también del entorno del individuo en cuestión (p. 12-13).

Todo esto genera un buen ambiente educativo, el cual se traduce en un excelente clima organizacional que influye directamente en la productividad en la generación de conocimiento y también en la calidad de la educación. En consecuencia, el buen ambiente está definido en gran parte por esas relaciones interpersonales, que favorece para muchos, el trabajo en equipo, la participación, los acuerdos, las iniciativas, el intercambio de conocimientos y experiencias, e incluso la manera de afrontar los conflictos (Martín, 2006).

Conclusiones

Las relaciones interpersonales ocurren entre personas con el fin de exponer diversos puntos de vista y así obtener alguna idea que pueda solucionar los numerosos problemas que aquejan a las sociedades. Las relaciones interpersonales que tiene un punto de inflexión son las que generan individuos positivistas y asertivos los cuales permitirán un dialogo franco, directo y productivo que permita encontrar el mayor bienestar de las comunidades.

Los procesos de inclusión son claves para el desarrollo de las sociedades. Producto del crecimiento de la humanidad en los últimos años se determinó la importancia que tienen todas las personas indistintamente de su condición social, económica, política, geográfica, etaria de género y cultural. El proceso de inclusión parte de la interacción de las personas con su contexto, por lo que busca erradicar la exclusión valorando las ideas de las personas más desfavorecidas. Lo principal que debe ocurrir en la valoración del ser humano es el rescate de su valor social y su importancia en pro del desarrollo de la humanidad, tal como lo exponen los ODS planteados por la ONU como agenda para el 2030.

Para poder desarrollar estas características es necesario la implementación de la inclusión en el sector educativo. A pesar de que en innumerables países existen políticas y mecanismos que fomentan la inclusión, desde el punto de vista práctico es cuesta arriba el desarrollo de este fenómeno. Para producir un quiebre es necesario comprender la situación social y cultural entre los miembros de la sociedad y en especial del sistema educativo. Es indispensable el quiebre del paradigma excluyente para dar paso a un nuevo paradigma incluyente que vitalice la inclusión y por ende fortalezca las relaciones interpersonales de la masa universitaria. Es un camino difícil, más no imposible, donde el docente juega un papel clave en dicho desarrollo con el fin de crear un profesional acorde a nuestros tiempos y por ende comprometido con las causas justas que permitirán la solución a los diversos problemas de la sociedad.