Introducción

La igualdad de género ha sido un principio fundamental desde su consagración en la Carta de las Naciones Unidas en 1945 (United Nations, 2022). Sin embargo, a 77 años de su proclamación, la desigualdad de género sigue siendo un desafío persistente en la agenda global. A pesar de que 131 países han implementado políticas relacionadas con el género en la última década, se estima que más de 2500 millones de mujeres viven en naciones con al menos una ley discriminatoria (UN Women, 2019). Este contexto revela la necesidad urgente de abordar las barreras estructurales que limitan la participación de las mujeres en diversos ámbitos, incluida la investigación científica.

La representación femenina en las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) se ve obstaculizada por múltiples factores. Según Bonilla et al. (2021), estas barreras han restringido el acceso de las mujeres a oportunidades en estos campos, así como su participación en la construcción comunitaria y la diplomacia científica. Para entender las causas de esta baja participación, se han propuesto diversas metáforas como el "efecto Curie", el "efecto Matilda", el "techo de cristal" y el "suelo pegajoso", que explican cómo los factores psicológicos, sociales y estructurales interactúan para perpetuar esta desigualdad (OEI-Ecuador et al., 2020; Ceci & Williams, 2011).

En los últimos años, ha aumentado la investigación en psicología, lo que ha llevado a un crecimiento en la difusión de estudios a través de revistas científicas (García-Martínez et al., 2012). El comité editorial de estas revistas juega un papel crucial en la calidad y reputación de la ciencia publicada. A pesar de los esfuerzos por aumentar la inclusión femenina en los equipos editoriales, la representación sigue siendo insuficiente (Bierer et al., 2022). Estudios previos han documentado la participación limitada de mujeres en comités editoriales de revistas biomédicas (Sarna et al., 2020; Aquino-Canchari et al., 2021). Por ejemplo, Palser et al. (2022) informaron que el 50% de los editores eran hombres en 50 consejos editoriales de revistas dedicadas a la psicología y neurociencia.

A pesar del reconocimiento creciente sobre la importancia de incluir a las mujeres en roles editoriales y científicos, aún faltan estudios que evalúen este comportamiento en un número significativo de revistas psicológicas a nivel mundial. Esta falta de datos subraya la necesidad de una investigación más profunda para entender y mejorar la representación femenina en estos espacios.

Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación es evaluar la representación femenina en los comités editoriales de revistas de psicología de alto impacto a nivel global, para contribuir a una mejor comprensión del estado actual del liderazgo femenino en la ciencia psicológica y proporcionar información valiosa para futuras políticas que promuevan una mayor equidad en este ámbito.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio observacional de tipo transversal. Se seleccionaron revistas indizadas en Scopus correspondientes a la edición del año 2020. Los criterios de inclusión se centraron en revistas evaluadas por Scimago Journal & Country Rank (SJR) y que están clasificadas en los cuartiles Q1 y Q2. Se excluyeron las revistas que no proporcionaban acceso a la composición de sus comités editoriales a través de sus páginas web, así como aquellas que pertenecen a casas editoriales fuera de su país de origen.

La selección de revistas se realizó mediante una búsqueda exhaustiva en la plataforma SJR, específicamente en la categoría "psychology", abarcando todas las categorías temáticas y regiones. Este proceso tuvo lugar entre el 3 y el 5 de enero de 2022, garantizando así la actualidad y relevancia de las publicaciones seleccionadas.

Para identificar el género de cada miembro del comité editorial, se utilizó un enfoque basado en los nombres de pila. Se recurrió a perfiles disponibles en los sitios web institucionales y en redes sociales profesionales, como LinkedIn y Research Gate. En aquellos casos donde no se contaba con información suficiente, se empleó el programa Gender API, que proporciona un valor porcentual para determinar el género basado en el primer nombre, considerando un porcentaje de certeza superior al 90% como criterio para la identificación del género. En situaciones donde persistían dudas, se realizó una búsqueda exhaustiva en Google para confirmar la identidad.

La composición del comité editorial fue categorizada en tres grupos: a) editores en jefe o directores generales; b) consejo editorial, que incluye editores asociados o adjuntos; y c) consejo consultivo, que abarca a los revisores. No se incluyeron en este análisis los puestos editoriales relacionados con la gestión editorial o funciones administrativas.

Adicionalmente, se evaluó la especialidad de cada miembro según la categoría SJR y el título de la revista, así como su cuartil (Q1 o Q2) y el país de origen de la sede editorial. Para la recolección de datos, se diseñó una ficha de registro utilizando Microsoft Excel versión 2017, donde se incluyeron todas las variables estudiadas.

El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versión 22. Se realizó un análisis descriptivo mediante frecuencias y porcentajes para presentar los datos recolectados. Para determinar la asociación entre variables cuantitativas, se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman, estableciendo un nivel de significancia p ≤ 0.05.

Consideraciones éticas: no requirió la aprobación de un comité de ética ya que los datos se encuentran disponibles públicamente y son de acceso libre.

Resultados

Se analizaron un total de 585 revistas que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión establecidos para este estudio. En cuanto a las funciones dentro de los comités editoriales, se identificaron 707 editores en jefe y/o directores, 5,465 miembros del consejo editorial y 28,057 miembros del consejo consultivo.

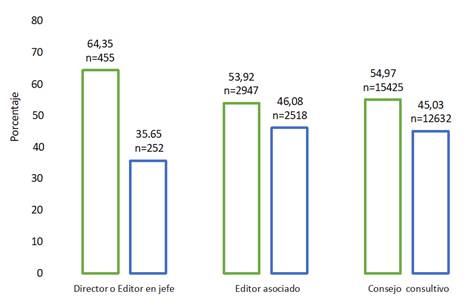

La participación femenina en los diferentes roles del comité editorial fue la siguiente: para el cargo de editor en jefe y/o director, las mujeres representaron el 35.65%; en el consejo editorial, la participación femenina alcanzó el 46.08%; y en el consejo consultivo, fue del 45.03% (Figura 1). Estos datos reflejan una representación significativa de mujeres en las funciones editoriales, aunque también indican que aún persisten brechas de género en estos espacios.

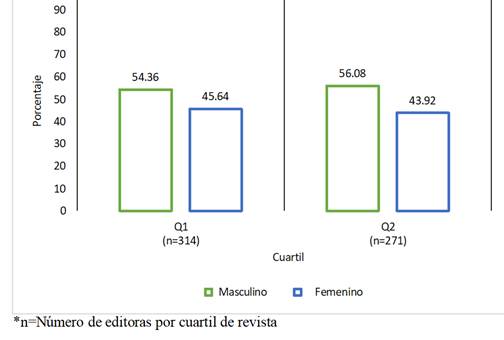

En relación al cuartil de la revista, se encontró una mayor proporción de mujeres en puestos editoriales de revistas posicionadas en Q1 (45.64%) (Figure 2).

Figura 2 Proporción de mujeres según posición editorial en revistas de psicología de alto impacto, según cuartil

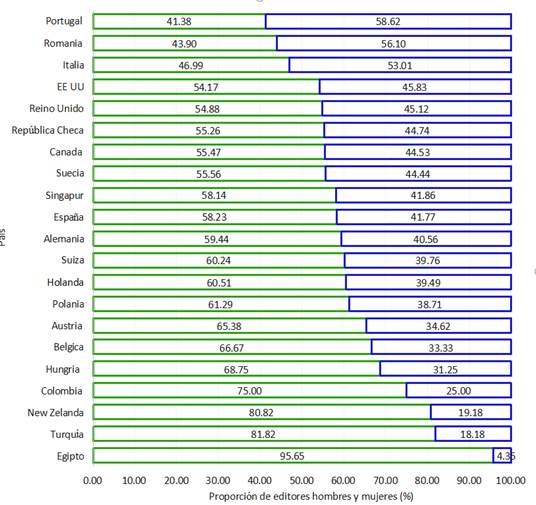

Respecto a la proporción de mujeres en los comités editoriales, se observó una variabilidad significativa según el país de origen de las revistas analizadas. La mayor participación femenina se evidenció en Rumanía, donde alcanzó un 56.10%, seguida por Italia con un 53.01%, y Portugal con un 32.32%. En los Estados Unidos, la participación femenina fue del 45.83% (Figura 3).

En contraste, países como Egipto (4.35%), Turquía (18.18%), Nueva Zelanda (19.18%), Colombia (25.00%) y Hungría (31.25%) mostraron una menor representación de mujeres en sus comités editoriales. Estos hallazgos reflejan no solo diferencias en la inclusión de género en los espacios editoriales, sino también posibles influencias culturales y estructurales que afectan la representación femenina en estos roles.

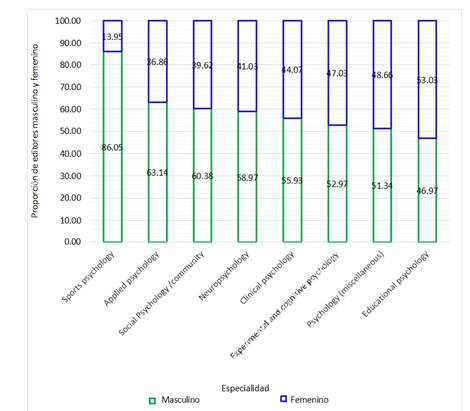

Respecto a la especialidad de las revistas analizadas, se evidenció una mayor presencia de mujeres en los comités editoriales de las siguientes áreas: psicología educativa (53.03%), psicología (miscelánea) (48.66%), psicología experimental y cognitiva (47.03%) y psicología clínica (44.07%) ( Figura 4). Estos resultados indican que las revistas en el ámbito de la psicología educativa presentan la mayor representación femenina, lo que sugiere un entorno más inclusivo en comparación con otras especialidades.

La figura 4 ilustra claramente la distribución de la participación femenina en los diferentes campos de la psicología, destacando que, aunque hay una representación notable en las áreas mencionadas, aún existen brechas en otras especialidades. Estos hallazgos subrayan la importancia de seguir promoviendo la inclusión de mujeres en los comités editoriales, especialmente en aquellas áreas donde su representación es inferior. La variabilidad en la presencia femenina según la especialidad también puede reflejar factores estructurales y culturales que influyen en la participación de mujeres en roles editoriales dentro del ámbito científico.

Figura 3 Proporción de mujeres según posición editorial en revistas de psicología de alto impacto, por país

Figura 4 Proporción de mujeres según posición editorial en revistas de psicología de alto impacto, por especialidad

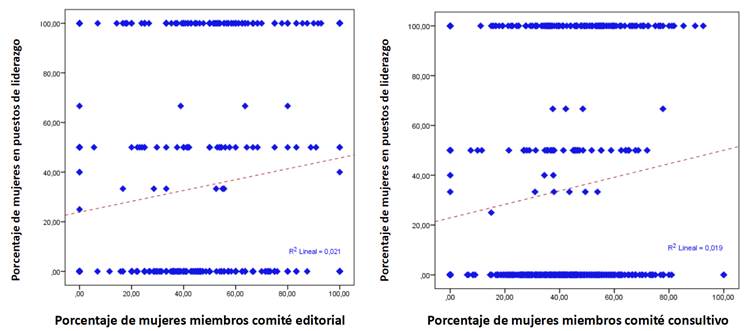

Se evidenció que cuando una mujer ocupaba el cargo de editora en jefe o directora de la revista, esto se asociaba significativamente con una mayor proporción de mujeres en el comité editorial (rs = 0.143, p = 0.001) y con una mayor participación femenina como miembros del consejo editorial o consultivo (rs = 0.138, p = 0.001) (Figura 5). Estos hallazgos sugieren que la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo editorial puede tener un impacto positivo en la inclusión de más mujeres en roles dentro de los comités.

Discusión

La discusión sobre la participación de las mujeres en la ciencia y, en particular, en los comités editoriales de revistas científicas, revela un panorama complejo y multifacético. Según la UNESCO, la representación femenina en diversas disciplinas científicas sigue siendo baja, con cifras que oscilan entre el 18.40% en ingeniería y tecnología y el 46.40% en ciencias sociales (UNESCO, s. f.). Esta situación se refleja en el ámbito de la investigación, donde las mujeres a menudo enfrentan obstáculos significativos al postular a fondos, becas y posiciones académicas (Lerchenmueller et al., 2019). Sin embargo, a pesar de estas barreras, se ha observado una tendencia positiva en los últimos años, con un aumento notable en la participación femenina tanto en la autoría de publicaciones como en los comités editoriales de revistas científicas.

Los hallazgos de este estudio indican que, aunque las mujeres están subrepresentadas en los cargos de liderazgo editorial dentro de las revistas de psicología de alto impacto, su participación es superior en comparación con otras disciplinas médicas. Por ejemplo, la representación femenina en odontología es del 22.91% (Aquino-Canchari et al., 2021), mientras que en radiología es solo del 8.87% (Alkhawtani et al., 2021). Esto sugiere que el campo de la psicología puede estar avanzando hacia una mayor equidad de género en comparación con otras áreas más tradicionalmente dominadas por hombres.

Además, la presencia de mujeres en otros puestos editoriales fue del 46.08% en el consejo editorial y del 45.03% en el consejo consultivo. Estos porcentajes son superiores a los reportados por Aquino-Canchari et al. (2022), donde las mujeres representaron el 28.90% y el 19.00%, respectivamente, en revistas médicas latinoamericanas. Sin embargo, estos resultados son inferiores a los encontrados por González Sala y Osca-Lluch (2018), quienes reportaron una representación del 44.70% de mujeres como editoras asociadas en revistas iberoamericanas de psicología.

A pesar del aumento generalizado de mujeres en posiciones académicas -que pasó del 40.00% en liderazgo académico en 2003 al 56.00% en 2015- y un incremento del 126% en la fuerza laboral académica femenina entre 1995 y 2015 (APA, 2020), la escasa participación femenina como editoras en jefe sigue siendo preocupante. Este desajuste sugiere que las estructuras organizativas dentro del ámbito editorial aún no han evolucionado al mismo ritmo que otros sectores académicos. El análisis también reveló que las revistas clasificadas como de alto impacto (Q1) presentan una mayor presencia de mujeres en sus comités editoriales, lo cual coincide con los hallazgos de Aquino-Canchari et al. (2022). Sin embargo, este resultado contrasta con lo reportado por González y Osca (2017), quienes encontraron que un mejor posicionamiento editorial se asociaba con una mayor presencia masculina.

En cuanto a la variabilidad geográfica observada en la representación femenina, se destacó que países como Portugal mostraron una mayor participación femenina comparada con lo reportado por Palser et al. (2022) y Hafeez et al. (2019), quienes encontraron cifras más bajas para Estados Unidos y Reino Unido respectivamente. Esto sugiere que factores culturales y estructurales pueden influir significativamente en la inclusión de mujeres dentro de los comités editoriales a nivel global.

La mayor presencia de mujeres en revistas especializadas en psicología educativa puede explicarse por su relación intrínseca con la docencia, un campo donde las mujeres tienden a estar más representadas. Esta tendencia resalta cómo las dinámicas laborales y educativas pueden influir directamente en las decisiones profesionales de las psicólogas.

Finalmente, se observó que cuando una mujer ocupaba el cargo de editora en jefe o directora, esto se asociaba significativamente con una mayor proporción de mujeres tanto en el comité editorial como en el consejo consultivo (rs = 0.143, p = 0.001; rs = 0.138, p = 0.001). Estos hallazgos son consistentes con estudios previos que sugieren una correlación positiva entre liderazgo femenino y la inclusión de más mujeres en roles editoriales (Loannidou & Rosantia, 2015). Sin embargo, también existen discrepancias con investigaciones como la de Hafeez et al. (2019), donde se encontró que las mujeres líderes estaban asociadas con menos representación femenina.

Este estudio presenta varias limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados. En primer lugar, se basó únicamente en información disponible públicamente, lo que puede no reflejar cambios recientes o datos no actualizados sobre comités editoriales. En segundo lugar, es posible que no se haya capturado adecuadamente a individuos no binarios debido a limitaciones en los pronombres utilizados por los editores. Además, dado que se trata de un análisis transversal, no se pueden observar tendencias a lo largo del tiempo ni cambios históricos significativos.

Consideraciones finales

En este estudio encontró que las mujeres están subrepresentadas en los comités editoriales de revistas de psicología de alto impacto. Las disparidades de género observadas pueden reflejar desigualdades más amplias dentro del avance académico y profesional femenino. Es crucial que los editores y las instituciones aboguen por políticas que promuevan la igualdad de género para asegurar un entorno más inclusivo y equitativo dentro del ámbito científico.