Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Archivos Latinoamericanos de Nutrición

versión impresa ISSN 0004-0622versión On-line ISSN 2309-5806

ALAN v.53 n.1 Caracas mar. 2003

Deficiencias de hierro y de vitamina A y prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 24 meses de edad en Chaco, Argentina

María del Carmen Morasso, Julia Molero, Pablo Vinocur, Luis Acosta, Nilda Paccussi, Susana Raselli, Graciela Falivene, Fernando E Viteri

Ministerio de Salud del Chaco, República Argentina, UNICEF Argentina, Universidad de California, Berkeley

RESUMEN. A fin de conocer la prevalencia de anemia, deficiencias de hierro (DH) y vitamina A y diseñar estrategias de prevención se estudiaron 414 niños/as de 6 a 24 meses de edad, seleccionados aleatoriamente en toda la provincia de Chaco. Se realizó una encuesta y se determinó hemoglobina (Hb), ferritina y retinol plasmáticos. La prevalencia de anemia (Hb < 110 g/L) fue 66,4%, similar en distintos grupos de edad e incluyó a 18% con Hb < 90 g/L. La proporción de estos casos fue menor en niños de 6 a 8 meses de edad (5.1 %) que en los demás (@ 20 %) (P = 0.007). El promedio de Hb fue más alto en los niños de 6 a 8 meses que en el resto, asociándose con menor prevalencia de DH (ferritina < 12 µg/L) (p < 0.000) y no con la edad (F: 0.245 p= 0.8865). La prevalencia de DH, presente en el 36.6% en este grupo de edad, aumentó a 72.9% en los mayores de 18 meses. La prevalencia de anemia fue significativamente más alta en: varones; en nacidos con peso < 3000g; en niños que nunca tomaron suplementos de hierro y en los pobres. La deficiencia de Vitamina A se observó en el 5.1% de los casos. (Retinol < 20 m g /dl) La precocidad con la que aparecen altas prevalencias de anemia y la gravedad de la misma en el segundo año de vida, exigen la aplicación de estrategias para mejorar la nutrición de hierro antes y durante el embarazo, en el período perinatal y los dos primeros años de vida. Estas estrategias deben basarse en el empoderamiento de las comunidades y promover la ligadura oportuna del cordón umbilical.

Palabras clave: Hierro, anemia, vitamina A, niños, factores sociodemográficos, Chaco- Argentina.

Prevalence of anemia, iron and vitamin A deficiencies in children between 6 to 24 months of age in Chaco, Argentina.

SUMMARY: To determine the prevalence of anemia, and iron (ID) and vitamin A deficiencies aiming at their prevention, 414 children between 6 and 24 months of age, were randomly selected from the whole province of Chaco. A sociodemographic survey was implemented, and hemoglobin (Hb), plasma ferritin and retinol were measured.Anemia prevalence (Hb <110 g/L) was 66.4%, without differences between age groups, and included 18% with Hb < 90 g/L. These cases were significantly less in children 6-8 month of age (5.1%) than in the others (@ 20 %) (P: 0.007). Mean Hb was also higher in 6 - 8 months old children and was associated with lower prevalence of ID (ferritin <12 µg/L) (p < 0.000) but not with age (p= 0.8865). ID already present, however, in 36.6% of children in this age group, reached a prevalence of 72.9% in children older than 18 months. Anemia prevalence was significantly higher in males, in children whose birth weight was < 3000 g, in those who had never taken iron supplements and among the poor, both structural and by income. Retinol values < 20m g /dl occurred only in 5.1% of children. Iron nutrition prior to, during pregnancy and in children during the first 2 years of life must be improved by joining strategies based on community empowerment aimed at improving dietary iron, assuring effective preventive supplementation and promoting the opportune umbilical cord ligation.

Key words: Iron, anemia, vitamin A, children, sociodemographic factors, Chaco Argentina.

Recibido: 13-02-2002 Aceptado: 11-11-2002

INTRODUCCION

En niños/ as menores de 36 meses de edad, la anemia por deficiencia de hierro (DH) es la enfermedad nutricional mas frecuente en el mundo y en América Latina (1).

Durante los 2 primeros años de vida, etapa de rápido crecimiento y maduración del sistema nervioso, cuando toman forma las habilidades motoras y cognitivas, la anemia por DH puede causar daño irreversible en la capacidad cognitiva y el desarrollo psicomotor (2-4). Además puede incidir negativamente en el crecimiento físico, en varias funciones endocrinas y gastrointestinales y en la inmunidad (5).

Dado que existen estrategias de probada eficacia para su prevención, urge buscar las intervenciones adecuadas para evitar que millones de niños padezcan las consecuencias de la DH y la anemia (6). La persistencia de altas prevalencia de anemia se constituye en franca violación a la Convención de los Derechos del Niño en tanto compromete derechos básicos como el de gozar del máximo nivel posible de salud y desarrollo y limita el acceso a una educación adecuada.

En Argentina, existen estudios que indican una alta prevalencia de anemia por DH en los menores de 2 años en distintas regiones del país (7,8) y de deficiencia de vitamina A en niños con alto riesgo social (9).

La provincia de Chaco es una de las que concentraba mayor población con necesidades básicas insatisfechas (NBI), según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 1991 (10). La tasa de mortalidad infantil en 1997 fue la más alta del país. Esta provincia está ubicada al noreste de la República Argentina y su altitud media es inferior a 100 metros sobre el nivel del mar.

En 1997 el Gobierno de la Provincia de Chaco, en cooperación con UNICEF encaró un programa orientado a garantizar que los niños gocen del máximo nivel posible de salud.

Dada la repercusión de las carencias de micronutrientes en la salud infantil, (11) se realizó el estudio cuyos resultados se presentan, con el propósito de diseñar estrategias adecuadas para su prevención y control. Sus objetivos fueron: evaluar las prevalencias de anemia, deficiencia de hierro e hipovitaminosis A en niños de 6 meses a 2 años de edad; identificar asociaciones de prevalencia de anemias e hipovitaminosis A con variables biológicas y sociodemográficas y conocer el acceso de la población al sistema de salud y a otros programas sociales.

Se diseñó una muestra aleatoria de n = 440 niños y niñas del total de niños y niñas entre 6 y 24 meses de edad que habitaban la provincia de Chaco en octubre de 1998. El muestreo se realizó en tres etapas abarcando la totalidad del territorio provincial. En la primera etapa se seleccionaron sistemáticamente, con arranque aleatorio 44 radios censales, con probabilidad de selección proporcional a su tamaño poblacional, ordenados según hacinamiento. En la segunda etapa se listaron todos los hogares con niños en la edad establecida y luego se seleccionaron aleatoriamente 10 hogares en cada radio censal. Los 440 resultantes son los necesarios para realizar la estimación de una proporción con una precisión mínima del +/- 10% con el 95% de confianza, postulando un coeficiente de correlación intraclase de 0,40 según la experiencia de la OMS (12) en estudios similares. Si esta correlación es menor la precisión mínima también disminuye. Se seleccionaron 5 hogares adicionales por punto muestra para poder efectuar reemplazos en casos de rechazos o imposibilidad de encontrar a la familia en dos ocasiones consecutivas. La proporción de rechazos entre etapa de listado y encuesta fue de 16.9%. Se solicitó consentimiento informado a la madre o responsable de cada niño incluido.

El estudio fue aprobado por el Ministerio de Salud de la provincia y apoyado por una campaña de comunicación social.

El número total de casos estudiados fue 414 niños de 6 meses a 2 años a los que se realizó encuesta y extracción de sangre. Las muestras de sangre fueron tomadas por punción venosa. Se determinó en ellas: hemoglobina por el método de cianmetahemoglobina usando un contador hematológico automatizado (n = 399); ferritina por Enzimo Inmuno Ensayo (n = 348), y retinol plasmático utilizando un cromatógrafo líquido de alta presión. (HPLC) (n = 414). Las muestras para esta determinación fueron protegidas de la luz desde su extracción hasta el dosaje, el que se realizó en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Se utilizaron los siguientes límites de inclusión: se consideró anemia a valores de Hb < 110 g/L (13). DH a valores de ferritina plasmática < 12 m g./l (13,14) y depleción de hierro < 20 m g./l (6).

El estado nutricional de vitamina A se interpretó de acuerdo a los valores de retinol plasmático (m g /dl), como sigue: normal > 30, riesgo de deficiencia: 20 y <30, deficiencia moderada: 10 <20 (<0.70 m mol / L) y severa: <10 (0.35 m mol /l) (15). El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS para Windows Versión 11. Las diferencias entre promedios se calcularon por análisis de varianza de una y dos vías. Se utilizó regresión logística para cuantificar diferencias de prevalencias de anemia entre grupos por edad y niveles de DH. Las diferencias entre proporciones se calcularon mediante Chi cuadrado y "Odds ratios" (OR).

RESULTADOS

La población estudiada, se caracterizó por una alta concentración de pobreza (58%), según NBI y bajo nivel educativo de las madres. (Tabla 1). Si bien 90% de los niños tenían adecuada frecuencia en los controles de salud, sólo 18% tomaban suplementos de hierro en tanto que 22% habían tomado pero abandonaron (Tabla 2). La causa más frecuente, referida por las madres, para descontinuar la toma del suplemento (75%) fue falta de indicación o provisión del mismo por parte del equipo de salud. La intolerancia o rechazo por sabor fue mencionada en el 11% de los casos. De estos, solo el 31% tomó suplementos por mas de 2 meses.

Descripción de la población de niños

| Variable | Nº | % | ||

| Edad (meses cumplidos) | ||||

| 6 a 8 | 82 | 19.8 | ||

| 9 a 11 | 77 | 18.6 | ||

| 12 a 17 | 139 | 33.6 | ||

| 18 a 24 | 116 | 28.0 | ||

| Sexo | ||||

| Masculino | 215 | 51.9 | ||

| Femenino | 199 | 48.1 | ||

| Peso al nacer | ||||

| Menor de 2500 | 40 | 9.7 | ||

| 2500 a 3000 | 58 | 14.0 | ||

| Más de 3000 | 310 | 74.9 | ||

| Sin datos | 6 | 1.4 | ||

| Hogar con NBI (necesidades básicas insatisfechas) | ||||

| Sí | 243 | 58.7 | ||

| No | 171 | 41.3 | ||

| Urbano / Rural | ||||

| Rural | 82 | 19.8 | ||

| Urbano | 332 | 80.2 | ||

| Obra social | ||||

| Si | 121 | 29.2 | ||

| No | 293 | 70.8 | ||

| Escolaridad de la madre o persona a cargo | ||||

| No lee ni escribe | 36 | 8.7 | ||

| Primaria incompleta o no asistió | 110 | 26.6 | ||

| Primaria completa | 94 | 22.7 | ||

| Secundaria incompleta | 98 | 23.7 | ||

| Secundaria completa y más | 76 | 18.4 | ||

| Lactancia materna | ||||

| Tomaron y ya no toman | 205 | 49.5 | ||

| Continúan tomando | 193 | 46.6 | ||

| Nunca tomaron | 16 | 3.9 | ||

Acceso a atención de salud y programas sociales (n= 414)

| Variable | Nº | % |

| Motivo de consulta último control de salud | ||

| Control | 242 | 58.5 |

| Enfermedad | 149 | 36.0 |

| Control + enfermedad | 20 | 0.7 |

| Tiempo transcurrido desde el último control (*) | ||

| Malo | 16 | 6.1 |

| Regular | 10 | 3.8 |

| Optimo | 236 | 90.1 |

| Toma /Tomó suplementos de hierro | ||

| Tomó y ya no toma | 93 | 22.5 |

| Toma actualmente | 74 | 17.9 |

| Nunca tomó | 247 | 59.7 |

| Duración de la suplementación de hierro (**) | ||

| Menos de 1 mes | 23 | 31.1 |

| 1 a 2 meses | 28 | 37.8 |

| Más de 2 meses | 23 | 31.1 |

(*) Tiempo transcurrido desde el último control

Edad: Menor de 1año: malo: > 2 meses; regular : 1 a 2meses; óptimo: < 1 mes.

Igual o mayor de 1 año: malo: > 3meses, regular: 2 a 3meses, óptimo < 2 meses.

(**) En el grupo que tomó y ya no toma

La prevalencia de anemia en el total de la muestra fue 66,4%. No se encontraron diferencias significativas entre los grupos de edad. La Tabla 3 muestra la distribución de valores de Hb por grupos de edad, en donde se nota que la proporción de casos con Hb < 90g/L fue significativamente menor en el grupo de niños entre 6 a 8 meses que en los demás (P = 0.007). Los promedios de Hb descendieron con la edad (Tabla 3), pero las diferencias de promedio no alcanzaron significación estadística. (p= 0.065).

Distribución, promedio y DE de Hb (g/L) por edad

| % Hb g /L | |||||

| Edad (meses ) | Nº con Hb | < 90 | 90 a < 110 | Total | Promedio (± DE) Hemoglobina g /L |

| 6 a 8 | 79 | 5.1 | 59.5 | 64.6 | 105.7 (12.2) |

| 9 a 11 | 74 | 18.9 | 50.0 | 68.9 | 102.4 (12.6) |

| 12 a 17 | 134 | 20.1 | 47.0 | 67.2 | 101.3 (13.9) |

| 18 y más | 112 | 24.1 | 41.1 | 65.2 | 100.6 (15.4) |

En la Tabla 4 se presenta la distribución de los valores de ferritina por grupos de edad, el promedio geométrico y los valores para el promedio mas y menos una desviación estándar (DE). La prevalencia de DH es menor en el grupo de 6 a 8 meses, al igual que la prevalencia de Hb < 90 g/L, y aumenta con la edad hasta los 17 meses, siendo la diferencia entre proporciones significativa ya a los 9-11 meses en relación al grupo de menor edad (p= 0.0489).

Distribución y promedio geométrico de Ferritina µg/L por edad

| Distribución ferritina µg/L | |||||

| Edad | Nº con ferritina | < 12 | 12 a < 20 | >20 | Promedio geométrico |

| 6 a 8 | 70 | 38.6 | 30.0 | 31.4 | 14.41 (25.8/ 9.60) |

| 9 a 11 | 59 | 55.9 | 25.4 | 18.7 | 10.13 (18.31/ 6.04) |

| 12 a 17 | 118 | 72.9 | 15.2 | 11.9 | 8.13 (13.44/ 5.34) |

| 18 y más | 101 | 67.3 | 18.8 | 13.9 | 8.66 (13.98/ 5.70) |

Los promedios de ferritina disminuyeron con la edad, siendo la diferencia entre promedios estadísticamente significativa, (p<0.05) a partir de los 12 meses en comparación con los valores entre 6 - 8 meses. A partir de los 17 meses los promedios de ferritina se estabilizaron con alta proporción de casos con DH.

Con el fin de determinar si los cambios en la distribución de los niveles de Hb tenían alguna relación con los niveles de reservas de hierro, con la edad, o con ambas variables (interacción entre ferritina y edad), se realizó un análisis de varianza de doble vía tomando todos los casos en los distintos grupos de edad que tenían determinaciones de hemoglobina y ferritina (n = 346). Se agruparon los casos según sus niveles de ferritina como sigue: < 12 m g./l deficientes; 12 - 19.9 m g./l, depletados; y > 20 m g./l normales.

Este análisis mostró que los valores bajos de Hb se asociaron con DH independientemente de la edad (p< 0.000), y que no existía una interacción significativa entre edad y valores de ferritina (F= 0.245; p =0.865). Además, los valores de ferritina mayores de 12 µg/L (ya sean entre 12 y 20 µg/L o más altos) no explicaron las diferencias en los valores promedio de hemoglobina con la edad, ni la menor prevalencia de casos de anemia severa en el grupo de 6 a 8 meses de edad. A partir de los 9 meses de edad todos los casos de anemia severa, independiente de edad, se asociaron significativamente con DH (p < 0.05).

La deficiencia de vitamina A severa mostró una prevalencia de 0,2 %, la moderada 4.9% y el riesgo de deficiencia 30,2%. El promedio de retinol plasmático fue de 349 ±112 µg/L. No se observaron diferencias significativas en los distintos grupos de edad.

La anemia se asoció, además, significativamente con el sexo masculino, con haber nacido con un peso inferior a 3000 g, con no haber ingerido suplementos de hierro y con pertenecer a grupos con pobreza tanto estructural como por ingresos (Tabla 5).

Asociaciones entre distintas variables y anemia

| Variable | Nº con Hb | % Hb. Baja | Entre | OR (IC) | Chi | P |

| Total general | 399 | 66,4 | ||||

| Sexo | Masc. vs. Fem. | 1,60 (1,03-2,49) | 4,98 | 0,0256 | ||

| Masculino | 207 | 71,5 | ||||

| Femenino | 192 | 60,9 | ||||

| Peso al nacer (gramos) | 3000 vs. >3000 | 1,76 (1,01-3,08) | 4,51 | 0,0335 | ||

| < 2500 | 37 | 67,6 | ||||

| 2500- 2999 | 56 | 80,3 | ||||

| 3000 y más | 300 | 63,6 | ||||

| Sin dato PN | 6 | 66,6 | ||||

| Instrucción materna | < PI vs. SC y + | 1,60 (0,85-3,03) | 2,46 | 0,1162 | ||

| < Primaria completa | 143 | 70,0 | ||||

| Prim. Compl.. + sec. Inc. | 185 | 66,5 | ||||

| Secundaria completa y más | 71 | 59,1 | ||||

| NBI | Con vs. sin NBI | 1,63 (1,04-2,54) | 5,22 | 0,0222 | ||

| Con NBI | 237 | 70,9 | ||||

| Sin NBI | 162 | 66,5 | ||||

| Urbano /Rural | Rural vs. Urbano | 0,92 (0,53-1,59) | 0,09 | 0,7642 | ||

| Rural | 80 | 65,0 | ||||

| Urbano | 319 | 66,8 | ||||

| Obra Social | OS Sí vs. OS No | 0,73 (0,45-1,18) | 1,79 | 0,1799 | ||

| Si | 114 | 61,4 | ||||

| No | 285 | 68,4 | ||||

| Suplementos de Hierro | Nunca tomó vs. Está tomando | 1,97 (1,09-3,57) | 5,94 | 0,0147 | ||

| Tomó y ya no toma | 89 | 60,7 | ||||

| Esta tomando | 68 | 55,8 | ||||

| Nunca tomó | 242 | 71,5 | ||||

| Ingresos (quintiles) | Q1 vs. Q5 | 3,66 (1,67-8,07) | 12,99 | 0,0003 | ||

| 1 | 62 | 77,4 | ||||

| 2 | 59 | 74,1 | ||||

| 3 | 74 | 70,2 | ||||

| 4 | 80 | 64,0 | ||||

| 5 | 97 | 48,3 | ||||

| Sin datos de ingresos | 39 | 76,9 |

DISCUSION

La prevalencia de anemia observada en este estudio, es la más alta reportada en el país en este grupo de edad y similar a la encontrada en Misiones en 1989 (55%) (7), provincia que comparte la misma región que Chaco y que tiene similares características ecológicas y sociodemográficas. Esta tendencia estacionaria en la prevalencia de anemia, se observa asimismo en la provincia de Buenos Aires, donde tanto en 1986 (8) como en el 2000 (16), la prevalencia fue cercana la 50%. Esto demuestra la existencia de un serio problema que afecta a la mayoría de los niños Argentinos y la falta de aplicación de estrategias efectivas para la prevención y control de esta patología.

Los niños /as menores de 2 años en Chaco tienen buen acceso a los servicios locales de salud. No obstante ser tan frecuente la anemia, incluso en sus formas moderadas y severas, esta parece no ser percibida ni por los equipos de salud ni por las familias para encarar y demandar su prevención o tratamiento. Sólo 17% de los niños recibían suplementos de hierro en tanto 70% recibían leche entera en polvo. Si bien la entrega de leche y suplementos de hierro preventivo son actividades que integran el control de salud de los niños, es obvia la diferente valoración de los dos recursos. Esta observación expresa, en nuestra opinión, la necesidad de capacitar a los equipos de salud y emponderar a las comunidades para participar y actuar en defensa de sus derechos. Asimismo, refuerza la importancia del uso de la leche como vehículo de fortificación con hierro y cinc, tal como lo ha hecho recientemente el Ministerio de Salud de la Nación (17), para niños mayores de 6 meses de edad.

Será importante evaluar el valor preventivo de la leche fortificada sobre todo en edades tempranas ya que a los 6-8 meses de edad el 65 % de los niños/as ya estaban anémicos y con niveles de ferritina plasmática indicativos de reservas inadecuadas o deficiencia de hierro en el 69% de ellos. Es posible que la suplementación preventiva desde los 4 meses de edad sea una medida a conservar e implementar adecuadamente además de la fortificación de la leche con hierro.

Entre los niños anémicos, sólo 7% de las madres referían estar administrándoles suplementos de hierro. Entre los que habían recibido y abandonaron, la duración de la suplementación fue inferior a 2 meses en el 70% de los casos. Entre quienes tomaban suplementos la prevalencia de anemia fue menor que en el resto, sugiriendo la efectividad de esta estrategia.

Llama la atención que la prevalencia de anemia fuese similar en todos los distintos grupos de edad, y que apenas a los 6-8 meses el 65% de los niños ya presentaba esta condición.

La deficiencia de hierro y anemia maternas han sido asociadas con mayor riesgo de anemia en el primer año de vida, operando a través de prematurez y retardo en el crecimiento intrauterino (18), lo que conlleva un rápido agotamiento de las reservas de hierro post-natales por aceleración de la velocidad de crecimiento. En este estudio, la prevalencia de anemia en embarazadas fue de 28%. (Aceptado para publicación ALAN 2002).

Si bien, por las características de estudio transversal, no podemos asociar el estado nutricional de hierro de los niños con el de sus madres, hemos observado que los niños nacidos con peso inferior a 3000g presentaron mayor prevalencia de anemia que el resto (p = 0.0335).

Otra causa perinatal involucrada en la anemia en el primer año de vida es la ligadura precoz del cordón umbilical. En Chaco, la práctica habitual era la ligadura precoz (19). El hierro de la transfusión placentaria un minuto después del nacimiento es similar a la cantidad de hierro aportado por la lactancia materna exclusiva en los 6 primeros meses de vida (20). Ambas fuentes de hierro constituyen una reserva natural para sostener las elevadas demandas de este mineral en el primer año de vida.

Si bien más de la mitad de los niños continuaban recibiendo lactancia materna, información de otros estudios (21), sugiere que ya al mes de vida más de la mitad de los niños reciben alimentos complementarios, y que habitualmente la leche de vaca se encuentra entre ellos.

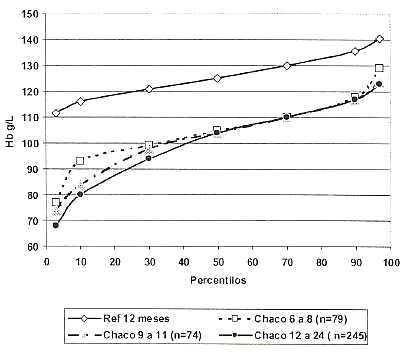

Una explicación adicional para interpretar la elevada prevalencia de anemia a edades tan tempranas sería que en el segundo semestre de vida el límite de inclusión de Hb para definir anemia fuera menor a 110 g/L. En el Gráfico1 se han superpuesto a los percentilos de Hb considerados referencia normal (22) los encontrados en este estudio en los distintos grupos de edad. Se trabajó en ambos casos con promedios de ambos sexos. Puede observarse en todos los grupos de edad, que el percentilo 50 de Hb en los niños de Chaco es ligeramente inferior a 105 g/L. A la vez permite constatar lo ya expresado en cuanto a la tendencia a incrementar la proporción de valores de Hb menores a 90 g/L, los cuales alcanzan a 1 de cada 5 niños en el segundo año de vida.

Comparación de la distribución de Hb en niños normales (*) y los de Chaco por edades. En percentilos

(*) Dallman y col. (1979)

Es importante notar que las diferencias tanto en promedios de Hb y en la prevalencia de casos con Hb < 90 g /l con la edad se asociaron fuertemente con DH a partir de los 9 meses de edad. Y que a partir del 50 percentilo los valores de Hb son iguales para los tres grupos de edad y paralelos a los valores normales, pero 1 g/L más bajos, y que los valores para el grupo de 6 a 8 meses son paralelos a los normales en toda su distribución, pero igualmente 1 g/L más bajos.

Los promedios geométricos de ferritina en todas las edades son inferiores al valor de –2DE observado en niños normales de esta edad (14), avalando la etiología ferropénica de la anemia. No obstante, si se toma como límite de inclusión 12µg/L para ferritina, la proporción de niños con DH (58.7%) resulta menor que la de anémicos por Hb <110 g /l (66.4%), o sea una diferencia de 7.8%. Si se toma 30 µg/L, límite de inclusión sugerido en casos de infección (13) se encuentra que el 8% de los niños estudiados llenan ese criterio, lo cual podría explicar esta diferencia. En el caso de niños menores de 1 año, la diferencia entre anémicos (68.8%) y con ferritina < 12 µg/L (47.8%) es mayor (19%) pero también es mayor la proporción de niños con ferritinas > 30 µg/L (14%). Estos datos ponen énfasis en la importancia de procesos infecciosos como posibles causas de anemia y de elevaciones de niveles de ferritina, lo que complica la interpretación de resultados, sobre todo en menores de un año de edad (23). El 34% de los casos con Hb superior a 110 tuvieron ferritina inferior a 12 µg/L, situación que puede explicarse porque el descenso de Hb a niveles considerados anemia (110 g/L) es un evento tardío en la deficiencia de hierro.

La sensibilidad de la ferritina (<12) en relación a la Hb < 110 resultó de 74.5% (IC 95% = 68.3-79.8) y la especificidad de 65.7%, (IC = 56.1-74.3) con un valor predictivo positivo de 82% y un valor predictivo negativo de 54.8%. Estos datos confirman los resultados de los análisis de varianza y de regresión logística que implican a valores bajos de ferritina como "responsables" de los cambios descritos, independientemente de los grupos de edad. Si se toma como límite de inclusión 20 para ferritina, en todos los grupos etarios estudiados la proporción de depletados de hierro supera a la de anémicos.

La mayor prevalencia de anemia en varones, es un hallazgo para el cual no encontramos explicación con la información disponible. La proporción de casos con peso al nacer bajo e insuficiente fueron similares en ambos sexos, con leve predominio en las mujeres.

En cuanto a la deficiencia de Vitamina A, esperábamos una prevalencia mayor a la encontrada. Las características sociodemográficas, los indicadores de morbimortalidad en la población estudiada, y los resultados de un estudio en niños de alto riesgo social (9) según el cual 30% de los niños en los barrios periféricos de la capital de Chaco poseían valores de retinol < 20 µg/dl, sostenían nuestra presunción.

No obstante, los resultados aquí obtenidos demuestran que esta deficiencia no constituye un problema de salud pública, ya que la prevalencia de valores de retinol < 20 µg/dl es inferior a 10%.

Algunas características diferencian a las poblaciones en el estudio citado y nuestro trabajo. En el estudio en niños de alto riesgo los casos se seleccionaron en centros de atención primaria, un 100% pertenecían a hogares pobres, 47% habían tenido episodios de morbilidad en los 15 días previos al estudio y sólo 4% tomaba suplementos de vitamina A. En nuestra población la muestra fue tomada en hogares, la proporción de pobreza fue menor, 14% habían tenido episodios de morbilidad y 20% había tomado suplementos con vitamina A.

Interpretamos que este incremento en la toma de suplementos pudo ser consecuencia de la difusión entre los pediatras de los resultados del estudio anterior y a la disponibilidad en la provincia de una donación de esta vitamina durante las inundaciones de mayo de 1998. La transitoriedad de estos recursos sugiere la conveniencia de vigilar periódicamente esta deficiencia.

Otro factor que podría e incidir en la aparente mejoría del estado de nutrición de vitamina A es la lactancia materna prolongada y el alto consumo de leche de vaca entera. Si bien no se realizó una encuesta alimentaria, se indagó en la encuesta sobre consumo de leche de vaca y cantidad en tazas en el día previo. Resultó que el promedio de consumo de leche entre los que continuaban recibiendo lactancia fue de 1,2 tazas y entre los que no tomaban lactancia de 3,4 tazas. Aún con la simplicidad del método de obtención del dato, la información sugiere que la ingesta de vitamina A proveniente de fuentes lácteas es alta y puede explicar parcialmente los resultados obtenidos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La prevalencia de anemia hallada es la más alta reportada en el país. La gravedad del problema exige la aplicación urgente de medidas, basadas en la capacitación de los equipos de salud y el empoderamiento de las comunidades.

La anemia por deficiencia de hierro afecta con alta prevalencia a todos los estratos sociales, si bien es mayor entre los pobres. La alta prevalencia de DH ya observada en niños entre 6 y 8 meses sugiere que parte de las causas se encuentran en el periodo pre y perinatal. Deben integrarse estrategias dirigidas a prevenir las posibles causas, esto es mejorar la nutrición de hierro de las mujeres en edad fértil y de las embarazadas, promover la ligadura oportuna del cordón umbilical, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida y la suplementación preventiva con hierro del lactante a partir del 4 mes de vida. Además se deben difundir mensajes concretos para que las madres introduzcan al 6o mes de vida fuentes alimentarias de hierro hemínico y para fomentar el consumo de los alimentos fortificados disponibles.

AGRADECIMIENTO

Al Centro de Estudios Latinoamericanos de California, en Berkeley por facilitar y financiar parcialmente la participación del Dr. F. Viteri en este estudio.

Trabajo financiado por: UNICEF Argentina y el Ministerio de Salud de la provincia de Chaco.

REFERENCIAS

1. United Nations. (ACC/SCN). 4th Report on The World Nutrition Situation. 2000. [ Links ]

2. Lozof B, Jimenez E, Wolf AW. Long term developmental outcome of infants with iron deficiency. N. Eng J Med. 1992;325:687-694. [ Links ]

3. WalterT, de Andraca I, Chadud P, Perales CG. Iron deficiency anemia: adverse effects on infant psychomotor development. Pediatrics 1989;84: 7-17. [ Links ]

4. Losoff B, Jimenez E, Hagen J, Mollen E, Wolf AW. Poorer behavioral and developmental outcome more than ten years after treatment for iron deficiency in infancy. Pediatrics, 2000;105: E 51. [ Links ]

5. Viteri FE. Prevention of iron deficiency. In: Micronutrient Deficiency: a toolkit for Policymakers and Health Workers. Eds: CP Howson. E Kennedy, A Horwitz. Institute of Medicine, National Academy Press. Washington DC. 1998;pp 45-102. [ Links ]

6. UNICEF/UNU/WHO/MI. Technical workshop. Preventing Iron Deficiency in Women and Children. Technical Consensus on key issues. International Nutrition Fundation. New York. 1998. [ Links ]

7. Calvo EB, Islam J Gnazzo N. Encuesta nutricional en niños menores de 2 años en la provincia de Misiones. I Indicadores dietéticos y hematológicos. Arch Arg Pediatr., 1987;85: 260-69. [ Links ]

8. Calvo EB, Gnazzo N. Prevalence of iron deficiency in children aged 9- 24 mo. From a large urban area of Argentina. Am J Clin Nutr., 52:534-8. [ Links ]

9. Escobal N, Lejarraga H, Reybaud M, Picasso P, Lotero J, Pita de Portela ML, Gomez del Río ME, Acosta L. Déficit de Vitamina A en una población infantil de alto riesgo social en la Argentina. Arch. Arg Pediat., 1998;97: 291-299. [ Links ]

10. INDEC Censo Nacional de Población y Vivienda 1991. Ministerio de Economía. Buenos Aires. 1994. [ Links ]

11. WHO /UNICEF /CIDA /FAO /UNDP. Ending Hidden Hunger. Montreal, Canadá 1991. [ Links ]

12. World Health Statistics Quarterly, Vol. 44, No. 3, 1991, pg. 101. [ Links ]

13. UNICEF/ UNU/ WHO. Iron Deficiency Anaemia. Assessment, Prevention, and Control. A guide for programme managers. WHO. 2001;-pp. 12-23. [ Links ]

14. Deinard AS, Schwartz S, Yip R. Developmental changes in serum ferritin and erytrocyte protoporphirin in normal (nonanemic) children. Am J Clin Nutr 1983;38:71-76. [ Links ]

15. WHO Indicators for assessing Vitamin A deficiency and their application in monitoring and evaluating intervention programs. 1996. [ Links ]

16. Díaz A, Apezteguía MC, Jaquenod M, Tarragona S, Rúgolo E, Morasso MC. Encuesta nutricional a niños/as menores de 6 años de la provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud de la Pcia. De Buenos Aires y PROMIN. XII Congreso SLAN. 2000. [ Links ]

17. Ministerio de Salud. Prevención de anemia en niños y embarazadas en la Argentina. 2001. Buenos Aires. [ Links ]

18. Allen L. Biological mechanisms that might underlie iron´s Effects on fetal growth and preterm birth. J Nutr. 2001;131: 2SII. 581-589. [ Links ]

19. Morasso MC, Ceriani Cernadas JM, Jajám RO, Lomuto C, Schwarcz R, Viteri F. Ligadura oportuna del cordón umbilical. Una estrategia para prevenir la anemia en la infancia. Ministerio de Salud de Chaco, Ministerio de Salud de la Nación y UNICEF. 2001. [ Links ]

20. Usher R, Shepard M, Lind J. The blood volume of the newborn infant and placental transfussion. Acta Pediatr., 1963;52:497-512. [ Links ]

21. Sabulsky J, Agrelo F, Batrouni L, Sesa S, Quiroga D, Reyna S, Lobo B. Estudio CLACYD. Perfiles epidemiológicos de alimentación, crecimiento y desarrollo. Publicación 2. Córdoba. Fundación ARCOR. 1997. [ Links ]

22. Dallman P, Siimes MA. Percentile curves for hemoglobin and red cell volume in infancy and childhood. J Pediat.. 1979;94: 26-31. [ Links ]

23. Yip R, Dallman P. The roles of inflammation and iron deficiency as causes of anemia. Am J Clin Nutr., 1988;48: 1295-1300. [ Links ]