Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Archivos Latinoamericanos de Nutrición

versión impresa ISSN 0004-0622versión On-line ISSN 2309-5806

ALAN v.56 n.1 Caracas mar. 2006

Perfil lipídico en preescolares venezolanos según nivel socioeconómico.

Emma Velásquez 1,María Adela Barón 2,Liseti Solano 3,María Páez 4,Daisy Llovera 5, Zulay Portillo 6.

(1) Lic. en Bioanálisis. Investigador del CEINUT. Universidad de Carabobo.

(2) Lic. en Bioanálisis. Magíster en Nutrición. Investigador del CEINUT. Universidad de Carabobo.

(3)Médico Inmunólogo. Profesor Titular. Investigador. Coordinador Jefe del CEINUT. Universidad de Carabobo.

(4) Lic. en Biología. Magíster en Nutrición. Profesor Asistente. Escuela de Bioanálisis. Investigador del CEINUT. Universidad de Carabobo.

(5) Lic. en Bioanálisis. Magíster en Nutrición. Investigador del CEINUT. Universidad de Carabobo.

(6) Lic. En Nutrición. Magíster en Nutrición. Investigador del CEINUT. Universidad de Carabobo.

Correspondencia: Liseti Solano. Urbanización Ciudad Jardín Mañongo. Residencias Portal de Mañongo III. Torre B. Piso 2. Apto. B-2-1. Naguanagua. Estado Carabobo. Venezuela. 2001.

Centro de Investigaciones en Nutrición (CEINUT) "Dr. Eleazar Lara Pantin". Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Carabobo. Valencia, Estado Carabobo. Venezuela.

Financiado por International Development Research Centre (IDRC), Canada y el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) - Universidad de Carabobo. Venezuela.

Resumen:

Estudios epidemiológicos han demostrado que, niveles desfavorables de lípidos séricos en la infancia son predictores del desarrollo de lesiones en la adultez. Se evaluó el perfil lipídico de 297 preescolares venezolanos (4-7 años) para establecer comparaciones según el nivel socioeconómico (NSE), medido por Graffar modificado. Se hicieron dos grupos: NSE alto (n=103) y NSE bajo (n=194). El estado nutricional antropométrico se evaluó mediante el indicador peso/talla (P/T), adoptando los puntos de corte del NCHS/OMS. El perfil lipídico se determinó por métodos bioquímicos colorimétricos y se calcularon las relaciones de riesgo aterogénico. Según el estado nutricional se encontró 5,8% y 14,9% de déficit; 78,6% y 70,1% de normalidad; 15,5% y 14,9% de exceso en el NSE alto y el NSE bajo, respectivamente. Los valores promedio del perfil lipídico fueron: Triglicéridos (TG): 0,66± 0,27 y 0,76± 0,31 mmol/L, Colesterol Total (CT): 3,61± 0,65 y 2,98± 0,71 mmol/L, HDL-C: 1,04± 0,18 y 0,62± 0,16 mmol/L, LDL-C: 2,27± 0,61 y 2,01± 0,71 mmol/L, CT/HDL-C: 3,5± 0,78 y 5,0± 1,5. LDL-C/HDL-C: 2,0± 0,71 y 3,4± 1,4; con diferencias significativas entre los grupos en NSE alto y bajo, respectivamente. Se encontró asociación significativa (p<0,01) entre el perfil lipídico y el nivel socioeconómico, observándose en los preescolares del NSE bajo mayor riesgo aterogénico que los del NSE alto, reflejado por valores más bajos de HDL-C y elevados de CT/HDL-C y LDL-C/HDL-C. No hubo diferencia entre el perfil lipídico con respecto al estado nutricional y al sexo. Se concluye que el patrón lipídico observado en los preescolares de nivel socioeconómico bajo es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares.

Palabras claves: Perfil lipídico, preescolares, nivel socioeconómico, riesgo cardiovascular.

Lipid profile in Venezuelan preschoolers by socioeconomic status

Summary

Epidemiological studies have shown that unfavorable serum lipids levels in childhood are predictors of development of atherosclerosis lesions in adulthood. We assessed the lipid profile of 297 Venezuelan preschool children (4-7 years old) from two socioeconomic levels in order to compare them by this characteristic. Their social level was determined according to modified Graffar method, and two groups were obtained: high socioeconomic status (HSES, n=103) and low socioeconomic status (LSES, n=194). Nutritional anthropometric evaluation was performed by weight to height, and NCHS/OMS cut-off point was used. Lipid profile was determined by colorimetric biochemical methods and atherogenic risks factors were calculated. Underweight for HSES was 5.8% and for LSES: 14.9%, while normal status was 78.6% and 70.1%, and overweight was 15.5% and 14.9%, respectively. Mean values for triglycerides were 0.66± 0.27and 0.76± 0.31 mmol/L, total cholesterol (TC): 3.61± 0.65 and 2.98± 0.71 mmol/L, HDL-C: 1.04± 0.18 and 0.62± 0.16 mmol/L, LDL-C: 2.27± 0.61 and 2.01± 0.71 mmol/L, TC/HDL-C: 3.5± 0.78 and 5.0± 1.5; LDL-C/HDL-C: 2.0± 0.71 and 3.4± 1.4 with significant differences between HSES and LSES as shown respectively. A significant association was found (p<0,01) between lipid values and socioeconomic status, being the LSES preschoolers those with the higher atherogenic risk. Its pattern was of lower HDL-C levels, and higher TC/HDL-C and LDL-C/HDL-C ratio. Comparisons of lipid profile by nutritional status or gender did not show significant differences. Findings indicate that children from low socioeconomic status are at a higher risk for cardiovascular disease and atherosclerosis than children from high socioeconomic status.

Key words: lipid profile, preschoolers, socioeconomic status, cardiovascular risk.

Recibido: 07-07-2005 Aceptado: 30-01-2006

Introducción

Los niveles desfavorables de lípidos séricos están fuertemente asociados con el incremento del riesgo para la enfermedad cardiovascular (ECV), constituyéndose en el factor aterogénico por excelencia (1)(2).

A pesar de que las manifestaciones clínicas de la ateroesclerosis aparecen en la edad adulta; diversas evidencias científicas señalan que la ateroesclerosis es un proceso que comienza en la infancia. La presencia de altas concentraciones plasmáticas de colesterol total (CT), triglicéridos (TG), lipoproteínas de baja densidad (LDL-C), lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL-C) y una baja concentración de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C); muchas veces desde la niñez, se correlacionan con la magnitud de las lesiones en adolescentes y adultos jóvenes (3-6). Adicionalmente, la evolución del proceso ateroesclerótico está influenciada por una serie de factores de riesgo no modificables: antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, el sexo y la edad, y otros modificables, tales como: tabaquismo, hipertensión arterial, obesidad, diabetes, estrés y sedentarismo (2)(7), sobre los cuales se puede y debe ejercer un control en etapas tempranas de la vida.

Los niveles alterados de lípidos séricos en la infancia tienden a persistir en la adolescencia y en la adultez; de tal modo que, la detección precoz de la hiperlipidemia es importante, ya que se pueden hacer los correctivos necesarios, minimizando el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en la vida adulta. En este sentido, el Panel de Expertos en Niveles de Colesterol en Niños y Adolescentes del National Cholesterol Education Program, recomienda un esquema selectivo en el monitoreo de la hipercolesterolemia en niños mayores de 2 años con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular (4).

Diversos estudios (8-10) han identificado al nivel socioeconómico (NSE) como otro aspecto importante que parece influir en la aparición de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Evidencias epidemiológicas indican que este nivel se asocia de manera inversa con la mortalidad y la morbilidad por enfermedad cardiovascular en los países desarrollados; mientras que la evidencia de esta asociación en los países en vías de desarrollo ha sido inconsistente (11).

Los niños que crecen en condiciones de pobreza sufren o padecen efectos negativos en la salud, en su desarrollo y crecimiento físico, y tienen una tasa mayor de mortalidad (12). En distintos países del mundo se ha estudiado el efecto de la situación socioeconómica sobre la salud. En Venezuela, como refiere Landaeta y Macías, en cita textual: "Los resultados de los estudios de crecimiento han destacado las diferencias en el crecimiento físico de los niños venezolanos según la región de origen. Estas se amplían cuando los niños se agrupan por estrato social, de tal modo que el niño de estrato crece y se desarrolla semejante a un niño de un país industrializado, mientras que el niño de estrato bajo no alcanza su potencial de crecimiento, debido a las condiciones adversas del medio que lo rodea. La brecha en el crecimiento entre los niños de estratos extremos aparece desde los seis meses de vida, como expresión de un crecimiento lento y aun cuando muchos de ellos hacen un inmenso esfuerzo por recuperar sus deficiencias, no logran equipararse con los niños de los estratos altos y las diferencias se van acumulando, de modo que en la edad preescolar ya están establecidas" (13).

Muy importante es la relación entre el nivel socioeconómico y la prevalencia de obesidad, que se ha observado en varios estudios (14-17). Esta asociación es inversa en los países desarrollados; es decir, los individuos de menores recursos económicos tienen una mayor prevalencia de obesidad, mientras que en los países en desarrollo los individuos con un mayor nivel socioeconómico son los más afectados por el sobrepeso.

Los niños durante la edad preescolar presentan una serie de cambios y adaptaciones, entre ellas, el aumento en la velocidad de crecimiento (18), que los hace vulnerables a alteraciones nutricionales, bien sea por déficit o por exceso. De igual modo, las alteraciones en el perfil lipídico también se pueden presentar en este grupo de edad, y su presencia está asociada a riesgo cardiovascular.

Debido a los efectos adversos que tienen las dislipidemias desde la infancia sobre el estado de salud, se propuso evaluar el patrón lipídico y el estado nutricional antropométrico de niños en edad preescolar, de diferente nivel socioeconómico y establecer comparaciones, para aportar evidencias sobre el patrón lipídico sanguíneo y el riesgo cardiovascular a edades tempranas de la vida.

Materiales y Métodos

El tipo de estudio fue descriptivo, de corte transversal, y se llevó a cabo en dos áreas geográficas y socioeconómicas de la ciudad de Valencia (capital del estado Carabobo), una de las principales ciudades industriales de Venezuela, ubicada en la región centro norte del país.

La muestra se seleccionó aplicando un diseño de muestreo probabilístico. De los 763 preescolares elegibles, 297 cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: edad comprendida entre 4 -7 años, aparentemente sanos, que completaran tanto la evaluación antropométrica como la bioquímica y que sus representantes aceptaran participar y firmar el consentimiento por escrito, después de haberles explicado los beneficios y riesgos inherentes a la participación de sus hijos, según normas de ética de la Universidad de Carabobo.

Para clasificar la muestra según estrato socioeconómico, se utilizó el Método de Graffar modificado por Méndez-Castellano (19), el cual consta de cuatro variables (profesión del jefe de la familia, nivel de instrucción de la madre, principal fuente de ingreso de la familia, condiciones de la vivienda), cada una de ellas conformada por cinco items. Cada item corresponde a una ponderación del 1-5. La suma de los items determina el estrato social al que pertenece la familia investigada, de acuerdo a una escala previamente establecida, cuya clasificación es la siguiente; estrato I (clase alta), estrato II (clase media alta), estrato III (clase media baja), estrato IV (pobreza relativa), estrato V (pobreza crítica).

De acuerdo con este método, la muestra quedó constituida de la siguiente forma, 103 preescolares pertenecían a un área residencial de alto nivel socioeconómico (estrato II), de la zona norte (NSE Alto) y 194 preescolares a un área de bajos recursos socioeconómicos (estrato IV y V), ubicada en la zona sur (NSE bajo), de la ciudad.

Para la evaluación antropométrica se determinó el peso de los preescolares en una balanza de pie marca Health-o-Meter, ajustada a cero antes de cada medición, registrándose el peso en kilogramos. La talla se determinó mediante el uso de una cinta métrica fijada a la pared, la medida se realizó por duplicado y se expresó en centímetros, utilizando los métodos descritos por la Organización Mundial de la Salud (20). Se usó como indicador de dimensión corporal a la relación Peso/Talla, adoptando los puntos de corte del Centro Nacional de Estadística (NCHS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) (20). Se consideró déficit, un valor de Peso/Talla menor o igual al Percentil 10; normal, un valor mayor al Percentil 10 y menor o igual al Percentil 90 y exceso, un valor mayor al Percentil 90.

Para la evaluación bioquímica, se extrajeron 3 mL de sangre de la vena antecubital, después de un período de 12 a 14 horas de ayuno (21), colocándose en tubos de polipropileno debidamente identificados, transportándose inmediatamente al laboratorio. El suero obtenido luego de la centrifugación, se almacenó a -70 °C hasta el momento de su análisis.

La separación de HDL-C y LDL-C se realizó mediante el método de precipitación, empleando reactivos de Wiener Lab (22). Se utilizó el método enzimático colorimétrico de esta casa comercial para la determinación de colesterol total y triglicéridos y para HDL-C y LDL-C post-precipitación. Se calcularon las relaciones CT/HDL-C y LDL-C/HDL-C, como indicadores de riesgo cardiovascular. Todas las reacciones enzimáticas colorimétricas se determinaron utilizando un analizador semiautomatizado, modelo BTS-310 (23).

A fin de comparar los resultados del presente estudio con otras investigaciones de carácter internacional, se usó como referencia al "National Cholesterol Education Program. Report of the Expert Panel on Blood Cholesterol Levels in Children and Adolescents" (4), para las concentraciones de colesterol total y de LDL-C, con los siguientes puntos de corte: colesterol (mmol/L): aceptable <4,40; limítrofe 4,40 - 5,14 y alto = 5,17. Para LDL-C (mmol/L): aceptable <2,84; limítrofe 2,84 - 3,33 y alto ≥3,36

Las concentraciones de HDL-C y de triglicéridos se clasificaron de acuerdo a los criterios del "The Johns Hopkins Complete Guide for Avoiding Heart Disease", citados por Monge-Rojas (24). Para HDL-C (mmol/L): se consideró aceptable >1,16; limítrofe 1,03 - 1,16 y bajo <1,03. Para triglicéridos (mmol/L): aceptable <0,85; limítrofe 0,85 - 1,12 y alto ≥1,13.

Debido a la falta de información respecto a los valores de referencia para las relaciones de riesgo aterogénico en niños, en este estudio se tomaron como referencia para las concentraciones de las relaciones de riesgo aterogénico, los valores establecidos por el National Institute of Health (NIH) (5), para la edad adulta. Considerando para la relación CT/HDL-C: adecuada 3,3 - 5,0; riesgo >5, y para la Relación LDL-C/HDL-C: adecuada 2,0 - 3,5; riesgo >3,5.

Los datos fueron procesados por el programa estadístico SPSS para Windows versión 11.0. Se calcularon promedios, desviación estándar y distribución de frecuencia. Para establecer comparaciones entre los grupos de nivel socioeconómico alto y bajo, se utilizó la prueba de Mann Whitney; mientras que para establecer las asociaciones entre el perfil lipídico, el estado nutricional y el nivel socioeconómico, se aplicó la prueba de Chi cuadrado y la prueba exacta de Fischer, con una p<0,05 para el significado estadístico (25).

Resultados

De acuerdo con la clasificación de Méndez-Castellano, el 37,5% de las familias pertenecían al NSE alto y el 62,5% al NSE bajo.

El NSE alto estuvo conformado por 103 niños, con una media para la edad de 4,8±0,7 años; 56% del sexo masculino (n= 58) y 44% del sexo femenino (n=45); mientras que el grupo de niños de NSE bajo estuvo constituido por 194, con una media para la edad de 5,0±0,8 años; 45% varones (n= 88) y 55% mujeres (n=106).

La Tabla 1 muestra la asociación entre el estado nutricional antropométrico y el NSE de los preescolares evaluados; observándose que, a pesar de no existir diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (c² 5,438 p=0,066), hubo una tendencia a mayores proporciones de déficit y de sobrepeso en los niños del NSE bajo al compararlos con los niños del NSE alto.

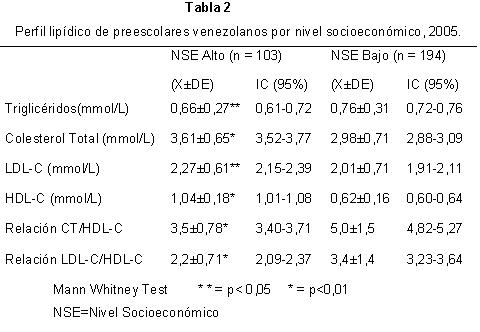

La comparación del perfil lipídico de los preescolares por nivel socioeconómico mostró diferencias estadísticamente significativas para todas las variables del perfil lipídico según la condición socioeconómica de los preescolares evaluados; de tal modo que, los preescolares del NSE bajo mostraron concentraciones significativamente menores de LDL-C y HDL-C, con diferencias que alcanzaron el nivel de significancia de p<0,01 para HDL-C y CT. Con respecto a las relaciones de riesgo aterogénico, los niños del NSE bajo presentaron valores significativamente más elevados de las relaciones CT/HDL-C y LDL-C/HDL-C (p<0,01) que los niños del NSE alto (Tabla 2). La comparación de las variables lipídicas según género, no mostró diferencias significativas, por lo que los datos no se presentan en tablas.

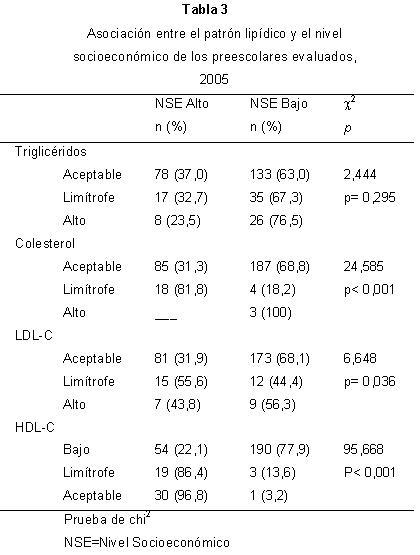

La distribución de frecuencia y la asociación entre el patrón lipídico y el NSE socioeconómico de los preescolares evaluados (Tabla 3) encontró una mayor proporción de niños del NSE bajo con concentraciones alteradas de CT, LDL-C y HDL-C, alcanzando una asociación estadísticamente significativa (p<0.05). En cuanto al colesterol total, solo niños del NSE bajo mostraron valores de colesterol mayor a 5,17 mmol/L. Al analizar las lipoproteínas se observa que del grupo de preescolares de NSE bajo, un 56,3% presentaron concentraciones séricas de LDL-C mayores a 3,36 mmol/L y 77,9% mostraron valores para HDL-C inferiores a 1,03 mmol/L. Aún cuando no hubo asociación estadísticamente significativa, el 76,5% de los niños del NSE bajo presentaron valores altos de triglicéridos.

La comparación de estas variables según género no mostró asociaciones significativas.

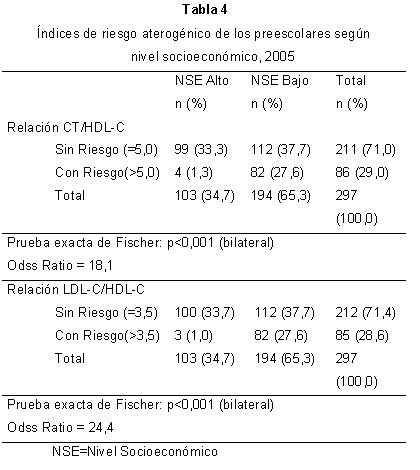

En la Tabla 4, se observa asociación estadísticamente significativa (p<0,001) entre los índices de riesgo aterogénico (CT/HDL-C y LDL-C/HDL-C) y el nivel socioeconómico. El grupo de bajo nivel socioeconómico presentó mayor riesgo aterogénico que el grupo socioeconómico alto, reflejado por una mayor proporción de niños con valores elevados tanto de la relación CT/HDL-C, como de la relación LDL-C/HDL-C.

Los niños de NSE bajo presentaron un riesgo de relación CT/HDL-C, 18,1 veces mayor que los de NSE alto; mientras que el riesgo para la relación LDL-C/HDL-C fue aún mayor (24,4 veces).

Discusión

La enfermedad cardiovascular constituye la primera causa de muerte en nuestro país. Para el año 2002, según cifras del Sistema Integrado de Indicadores Sociales para Venezuela (SISOV), la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular fue de 89,1 por cada 100.000 habitantes (26). Además las hiperlipidemias afectan cerca de un 5% de la población adulta, lo que constituye un problema de salud pública (3).

En este estudio, al analizar el estado nutricional de los preescolares, se observa que una proporción importante de los niños de NSE bajo presenta tanto déficit como exceso nutricional, situación que identifica a una población en transición epidemiológica, la cual se caracteriza porque al mismo tiempo coinciden problemas por déficit y por exceso nutricional. Esta proporción es más alta que la reportada en el Estudio Situación de Vida y Movilidad Social para el año 2001, 10% y 11%, déficit y exceso respectivamente (27). Entre las causas responsables de estas prevalencias se pueden mencionar, la presencia de hábitos alimentarios distorsionados, cambios en el estilo de vida, así como la presencia de condiciones ambientales negativas (13).

La prevalencia de alteraciones lipídicas reportada, así como los cambios socioeconómicos a que está sometido este grupo de población los hace un grupo de alta vulnerabilidad a lesiones cardiovasculares en la adultez.

En este reporte se encontró que los preescolares pertenecientes al NSE bajo presentaron concentraciones desfavorables para todas las variables lipídicas estudiadas, cuando se compararon con los preescolares del NSE alto. La mayor diferencia se observó en las concentraciones séricas de HDL-C y en las relaciones de riesgo aterogénico. Similares resultados son reportados por Mannios (11), quien evaluó los factores de riesgo cardiovascular en niños de diferente nivel socioeconómico. Este autor encontró que los niños de NSE bajo presentaron concentraciones séricas menores de HDL-C y mayores para las relaciones CT/HDL-C y de LDL-C/HDL-C, que los niños de mayor NSE.

De igual manera, Mahley y col. (28) estudiaron el impacto del NSE y el estado nutricional sobre las concentraciones plasmáticas de Colesterol y de HDL-C en niños de Turquía; encontrando que los niños NSE bajo presentaron concentraciones séricas más bajas de colesterol y de HDL-C que los niños de alto NSE.

De acuerdo con los puntos del corte del Panel de Expertos en Niveles de Colesterol en Niños y Adolescentes (4), los preescolares en estudio presentaron valores dentro del rango normal para colesterol total, aún cuando los niños del NSE bajo mostraron una tendencia a concentraciones menores al compararlos con los niños de NSE alto.

Estos resultados podrían atribuirse a que los niños del NSE bajo consumían una dieta baja en calorías e inadecuada para su edad, constatándose del análisis dietario que un 70% de ellos no llenaban sus requerimientos y además un 51% consumió menos de 100 mg de colesterol por 1000 calorías. La distribución de macronutrientes mostró que un 14% de la energía provenía de las proteínas, 28% de las grasas y 58% de los carbohidratos. Para los niños del NSE alto, los resultados mostraron un consumo adecuado tanto para energía y proteínas (mayor del 100% de adecuación para su edad), así como para el colesterol y el aporte de energía proveniente de las grasas (32%).

Estos hallazgos permiten sugerir que el problema en los preescolares del NSE bajo se encuentra en el aporte deficiente de energía, lo cual desvía el uso de las proteínas hacia la formación de esta y no favorece su incorporación al componente apo de las lipoproteínas responsables del transporte de los lípidos a las células para energía o almacenamiento y para servir de sustrato para prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Como refiere Krummel (29), las apolipoproteínas principales de las lipoproteínas de baja densidad (B-100) y de alta densidad (A-I yA-II) son afectadas por la dieta. Esto coincide con lo reportado por Marcilla y col. (30), quienes atribuyeron el descenso de los lípidos, a los cambios en los hábitos alimentarios, reflejado en un menor consumo de carnes y lácteos.

En el presente estudio, un alto porcentaje (77,9%) de los preescolares de NSE bajo presentó niveles séricos de HDL-C por debajo de 1,03 mmol/L al compararlos con los preescolares del NSE alto. Estos datos coinciden con un estudio realizado por Dini y Arenas (31) en un grupo de niños obesos venezolanos de NSE bajo, quienes reportaron que el 70,6% de los niños entre 3 y 7 años presentaron niveles séricos menores de HDL-C.

Otros autores relacionaron el NSE con las concentraciones séricas de HDL-C, reportando que los sujetos del NSE bajo presentaron valores menores de esta lipoproteína, al compararlos con los del NSE alto (11)(24)(28).

En los países desarrollados, los grupos de población de NSE bajo tienen un patrón de consumo distorsionado, debido a la necesidad de llenar los requerimientos con calorías de bajo costo, provenientes de los carbohidratos, situación similar a lo que sucede en la mayoría de la población en países en vías de desarrollo, ya que el mayor componente está en situación de pobreza (32).

Estudios previos han reportado que las personas que consumen dietas bajas en grasas saturadas, en grasas totales y en colesterol, disminuyen significativamente la concentración de HDL-C en sangre (33).

El valor del colesterol total por sí solo no permite realizar predicciones sobre el desarrollo de procesos ateroescleróticos; sin embargo, el análisis de las relaciones de riesgo (CT/HDL-C y LDL-C/HDL-C), da una visión más clara del riesgo de enfermedad cardiovascular. A mayor valor de la relación, mayor es el riesgo de desarrollar enfermedad ateroesclererótica, tal como se encontró en estos niños (14)(34).

La utilidad de los índices de riesgo ateroesclerótico ha sido sustentada en otros estudios, entre ellos el de Framinghan, los cuales sugieren que los cocientes CT/HDL-C y LDL-C/HDL-C son potentes predictores del riesgo coronario, más que el CT, HDL o LDL en forma individual. Por otra parte, no se han obtenido datos concluyentes en relación a la superioridad del índice CT/HDL-C sobre el índice LDL-C/HDL-C o viceversa. La similitud entre ambos cocientes se explica porque dos tercios del colesterol total que circula en el plasma se encuentra en las LDL-C (35).

Al analizar los valores de las relaciones de riesgo aterogénico en la población estudiada, se observó que los niños del NSE bajo presentaron un elevado riesgo coronario, reflejado por valores elevados de los índices de aterogenicidad, indicando un mayor riesgo a desarrollar procesos ateroescleróticos en la edad adulta.

Este hallazgo coincide con los de Pérez de C. y col. (34), quienes estudiaron el perfil lipídico en niños y adolescentes en el Estado Anzoátegui, Venezuela, reportando que los niños del NSE bajo tenían una tendencia al incremento en los valores de los índices de ECV.

Existen evidencias científicas que documentan que la presencia de factores predisponentes de riesgo cardiovascular está asociada a situaciones como: hábitos alimenticios poco saludables, sedentarismo y el uso del tabaco; además de la presencia de obesidad y de alteraciones en el perfil lipídico (24)(36).

En este estudio, los niños de bajos recursos socioeconómicos, al compararlos con los preescolares del nivel socioeconómico alto, presentaron tanto una mayor prevalencia de déficit y exceso nutricional, como un perfil lipídico de mayor riesgo, reflejado por concentraciones séricas bajas de HDL-C y valores elevados de las relaciones de riesgo cardiovascular, lo que lo hace un grupo de alto riesgo a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles en la adolescencia y en la adultez temprana.

Considerando que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en nuestro país, es vital la identificación de los factores de riesgo cardiovascular en edades tempranas de la vida, a fin de promover estilos de vida saludables, que contribuyan a la prevención del desarrollo de la ateroesclerosis desde la infancia.

Agradecimientos:

A los preescolares y representantes de los grupos evaluados por su participación y apoyo a la realización de este estudio.

Referencias

1. Pérusse L, Rice T, Després JP, Bergeron J, Province MA, Gagnon J, et al. Familial resemblance of plasma lipids, lipoproteins and postheparin lipoprotein and hepatic lipases in the HERITAGE family study. Arterioscler, Thromb Vasc Biol 1997; 17: 3263-9.

2. Alvarez A, Cabrera A, Puga R, Omechevarria E. Estudio del metabolismo lipídico en una población de niños supuestamente sanos. Rev Cubana Med Integ 1995; 58: 12-8. [ Links ]

3. Carneiro FM, Bosch V, Izquierdo M. Efectos de la intervención nutricional sobre las variables antropométricas, la ingesta y las concentraciones de lípidos y lipoproteínas del plasma en niños con dislipidemia. Arch Lat Nutr 2001; 51 ( 2): 132-44.

4. National Cholesterol Education Program. Report of Expert Panel on Blood Cholesterol in Children and Adolescents. Bethesda, Md: National Heart, Lung, and Blood Institute, 1991. NIH publication No. 91- 2732.

5. Moura E, Mello C, Mellin A, Bueno D. Perfil lipídico em escolares de Campinas, SP, Brasil. Rev Saúde Pública 2000; 34 ( 5): 499-505. [ Links ]

6. El-Hazmi M, Warsy A. Prevalence of plasma lipid anormalities in Saudi children. Ann Saudi Med 2001; 21 ( 1-2): 21-5.

7. Perry AC, Okuyama T, Tanaka K, Signorile J, Kaplan TA y Wang X. A comparison of health and fitness-related variables in a small sample of children of Japanese descent on 2 continents. Arch Pediatr Adolesc Med. 2002; 156: 362-8.

8. Bunker CH, Ukoli FA, Okoro FI, Olomu AB, Kriska AM, Huston SL, Markovic N, Kuller LH. Atherosclerosis 1996; 123: 215-25.

9. Kaplan GA, Keil JE. Socioeconomic factors and cardiovascular disease: a review of the literature. Circulation 1993; 88: 1973-98.

10. Winkleby MA, Cubbin C, Ahn DK, Kraemer HC. Pathways by which SES and Ethnicity influence cardiovascular disease risk factors. Ann N Y Acad Sci 1999; 896: 191-209. [ Links ]

11. Mannios Y, Dimitriu M, Moschonis G, Kocaoglu B, Sur H, Keskin Y, et al. Cardiovascular disease risk factors among children of different socioeconomic status in Istanbul, Turkey: Directions for public health and nutrition policy. Lipids Health Dis 2004; 3: 11-8.

12. Séguin L, Xu Q, Potvin L, Zunzunegui MV, Frohlich K. Effects of low income on infant health. CMAJ 2003; 168 ( 12): 1533-8. [ Links ]

13. Landaeta-Jiménez M, Macías-Tomei C. Estado nutricional y crecimiento físico en niños lactantes y preescolares del estado Vargas. Arch Venez Puer Ped 2003: 66 ( 3): 30-42. [ Links ]

14. Gutiérrez-Fisac JL. Obesidad y nivel socioeconómico. Med Clin ( Barc) 1998; 110 ( 9): 347-55.

15. Laitinen J, Power Ch, Riitta Järvelin M. Family social class, maternal body, chilhood body mass index, and age at menarche as predictors of adult obesity. Am J Cli Nutr 2001; 74 ( 3): 287-94.

16. Stunkard A. Obesity and socioeconomic status. A complex relation. N Engl J Med 1993; 329 ( 14): 1036-7.

17. Trogliero C, Morasso M. Obesidad y nivel socioeconómico en escolares y adolescentes de la ciudad de Salta. Arch argent pediatr 2002; 100 ( 5): 360-6.

18. López-Blanco M, Hernández-Valera Y, Landaeta- Jiménez M, Henríque-Pérez G. Crecimiento y Nutrición en la Región Latinoamericana. An Venez Nutric. 1993; 6: 47-90. [ Links ]

19. Méndez-Castellano H. y Méndez MC. Sociedad y Estratificación. Método Graffar Méndez-Castellano. Ed. Fundacredesa. Caracas- Venezuela. 1994

20. World Health Organization. Technical Report Series N° 854. Physical Status: The use and Interpretation of Anthropometry. Geneva 1995.

21. National Cholesterol Education Program. Recommendations on lipoprotein measurement. From the working group on lipoprotein measurement. National Institutes of Health. National Heart, Lung, and Blood Institute, 1995. NIH publication No. 95- 3044. .

22. Wiener Laboratorios S.A.I.C. Disponible en URL: http://www.wiener-lab.com.ar. [ Links ]

23. Biosystems. Reagents & instruments. Manual del Usuario. [ Links ]

24. Monge-Rojas R. Serum lipids and lipoprotein levels in Costa Rican 13-18 year-old teenagers. Arch Lat Nutr 2001; 51 ( 3): 236-43.

25. Ferran M. SPSS para windows. Programación y análisis estadístico. 1º ed. Aravaca ( Madrid): McGraw-Hill/Interamericana de España; 1996. [ Links ]

26. Sistema Integrado de Indicadores Sociales para Venezuela (SISOV). Tasa de mortalidad. 5 primeras causas ( 2002). Disponible en URL: http: // www.sisov.ropd.gov.ve. [ Links ]

27. Fundacredesa. Estado Nutricional y composición corporal en niños lactantes, preescolares y escolares de siete años. En: Indicadores de Situación de Vida y Movilidad Social, años 1995-2001. Estudio Nacional, Tomo II. Caracas 2001. p 449-557. [ Links ]

28. Mahley R, Arslan P, Pekcan G, Pépin G, Agaçdiken A, Karaagaoglu N, et al. Plasma lipids in Turkish children: impact of puberty, socioeconomic status, and nutrition on plasma cholesterol and HDL. J Lipid Res. 2001; 42 ( 12): 1996-06. [ Links ]

29. Krummel D. Nutrición en las enfermedades cardiovasculares. Capítulo 26. En: Mahan LK, Escot-Stump S, editores. Nutrición y Dietoterapia. 10º ed. McGraw-Hill Interamericana Editores; 2001. p 607-48. [ Links ]

30. Marcilla, N., Cozza, E. y Parada, JL. Relación entre hábitos alimentarios y niveles de colesterol sérico en una población suburbana de Argentina. Arch Lat Nutr. 1999; 49 ( 4): 333-7.

31. Dini E, Armas O. Perfil bioquímico en niños obesos. An. Venez Nutr 1998; 11 ( 2): 167-73. [ Links ]

32. López M, Evans R, Juménez M, Sifontes Y, Machín T. Situación alimentaria y nutricional de Venezuela. Serie de Fascículos Nutrición Base del Desarrollo. Ed. Cavendes. Caracas. 1996.

33. Lauer RM, Obarzanek E, Hunsberger SA, Van Horn L, Hartmuller V, Barton B, et al. Efficacy and safety of lowering dietary intake of total fat, saturated fat, and cholesterol in children with elevated LDL cholesterol: the Dietary Intervention Study in Children1-6. Am J Clin Nutr 2000; 72 ( suppl): 1332S-42S.

34. Pérez D, Parada E, Millán AK. Perfil lipídico en preescolares, escolares y adolescentes sanos en unidades educativas públicas y privadas. Puerto La Cruz, Estado Anzoategui. Octubre, 1998-2000. Arch Venez Puer Ped. 2002; 65 ( 1): 5-12. [ Links ]

35. Pintó X, Rosb E. Lípidos séricos y predicción del riesgo cardiovascular importancia de los cocientes colesterol total/colesterol HDL y colesterol LDL/colesterol HDL. Clin Invest Arterioescler 2000; 12(5): 267-84.

36. Kavey R, Daniels S, Lauer R, Atkins D, Hayman L, Taubert K. American Heart Association Guidelines for Primary Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease Beginning in Childhood. Circulation 2003; 107: 1562-66.

Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons

Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons