Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Archivos Latinoamericanos de Nutrición

versión impresa ISSN 0004-0622versión On-line ISSN 2309-5806

ALAN v.57 n.4 Caracas dic. 2007

Hábitos alimentarios y experiencia de caries en adultos jóvenes en Rosario, Argentina

Kohli A, Poletto L. y Pezzotto SM

Cátedra de Histología y Embriología Facultad de Odontología, Consejo de Investigaciones, Universidad Nacional de Rosario, Argentina

RESUMEN.

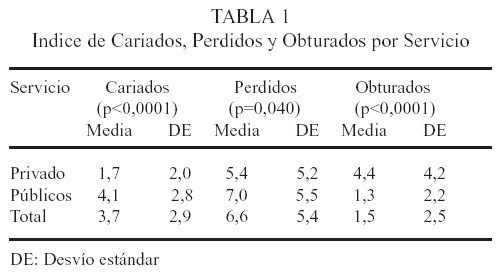

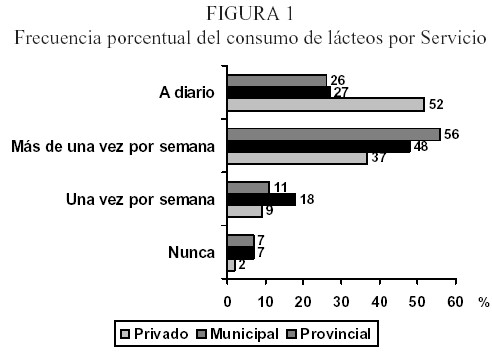

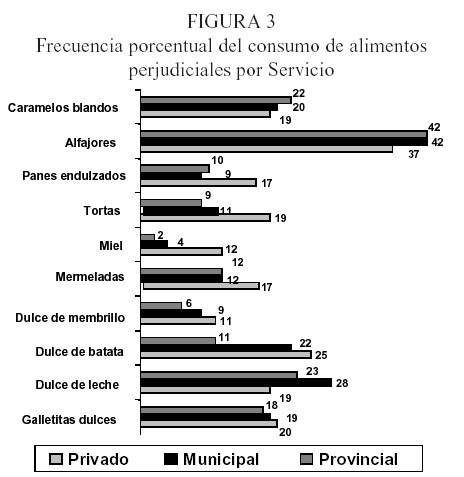

En Rosario la atención odontológica se brinda en ámbitos privados y públicos. Los servicios públicos carecen de programas para evitar la pérdida dentaria en adultos. Nuestro objetivo fue describir el perfil epidemiológico de experiencia de caries y hábitos dietéticos en tres sub-poblaciones de adultos jóvenes. Aplicando una anamnesis estandarizada se investigaron 517 pacientes, ambos sexos, 15-45 años, concurrentes a un servicio privado (19%) y dos públicos (81%), uno céntrico y otro marginal. Variables investigadas: consumo de lácteos y alimentos dulces, estado bucal y escolaridad. Se aplicaron pruebas estadísticas t de student, ANOVA y chi-cuadrado. Promedios hallados: cariados 1,7±2,0 en privado, 4,1±2,8 en públicos (p<0.0001); ausentes 5,4±5,2 en privado, 6,8±5,4 en públicos (p=0.04); obturados 4,4±4,2 en privado, 1,3±2,2 en públicos (p<0.0001). Nivel de escolaridad: superior en el privado (p<0.0001). Consumo diario de lácteos: mayoría en privados (p<0.001). En los servicios públicos los pacientes reemplazan la leche por el mate y relacionan su ingesta con la gravidez, lactancia o la dejan para los niños. Tipos de golosinas o dulces de riesgo consumidos: en el sector privado fueron panificados tipo facturas, tortas, galletitas y dulces, y en los públicos caramelos blandos, alfajores y dulce de leche. El consumo de alimentos dulces de menor riesgo fue de helados, pastillas, gaseosas y chocolates en los privados y de caramelos duros y chicles con y sin azúcar en los públicos. Si bien un alto número de personas los ingieren a cualquier hora, los pacientes privados fueron minoría, mientras que en su consumo sólo después de una comida éstos fueron mayoría.

Palabras claves: Epidemiología, hábitos alimentarios, estado bucal, niveles educativos y socioeconómicos.

Food habits and caries experience in young adultsfrom Rosario, Argentina.

SUMMARY.

Odontological assistance in Rosary City is offered in private and public services. The public ones lack programs to avoid dental loss in adults. Our aim was to describe the caries experience and dietetic habits in three sub-populations of young adults. Applying a standardized anamnesis, 517 patients, both sexes, 15-45 years old, attending to a private service (19%) and two public ones (81%), were investigated. Studied variables: oral health, lacteal and sweet food consumed, and instruction level. Student t-test, ANOVA and chi-square tests were applied. Average decayed teeth were 1,7±2,0 in the private service, and 4,1±2,8 in the public ones (p<0.0001); missing teeth were 5,4±5,2 and 6,8±5,4 (p=0.04); and filled teeth were 4,4±4,2 and 1,3±2,2, respectively (p<0.0001). Dairy foods daily consumption was higher in the private service (p<0.001). Patients in the public services expressed to replace milk by mate, and to relate its consumption with pregnancy and lactation, or to leave it for children. Sweets delicacies consumed in the private sector -considered of risk- were sweet breads, cakes, cookies and sweets, and in the public ones were soft candies, «alfajores» and sweet made with milk. Minor risk sweets consumption in private patients were ice creams, sodas and chocolates, and in the public ones, hard candies and chewing gums, with and without sugar. Although a high number of patients consume delicacies and sweet foods at any hour, private patients were a minority; and they were a majority when considering its ingestion only after a food.

Key words: Epidemiology, nutritional habits, oral health, socioeconomic and educational levels.

Recibido: 31-05-2007 Aceptado: 11-10-2007

INTRODUCCION

En la ciudad de Rosario, al igual que en el resto de Argentina, la atención odontológica se brinda en los ámbitos privado y público. La política aplicada en economía provocó la pérdida de las fuentes de trabajo y por consiguiente de la red asistencial de las mutuales para muchas personas, ocasionando menor acceso a las terapéuticas de prevención y restauración de las piezas dentales e incrementando el riesgo de extracciones.

Esta situación ha originado un crecimiento en la demanda de atención odontológica en los servicios de salud públicos por parte de la población mayor de quince años, los que no están preparados para satisfacerla y sólo resuelven los casos agudos realizando extracciones. En el "Tercer taller del proyecto norte-sur en educación dental", los países reunidos decidieron dar prioridad a la prevención primaria en la población menor de quince años de edad (1,2). La pérdida dentaria afecta a ambos sexos y a todas las edades en nuestro medio, teniendo las autoridades total conocimiento de esta situación puesto que en los varones constituía el primer motivo de excepción al servicio militar.

La fluoruración del agua de red es una medida de prevención que llegó a todos los habitantes de esta ciudad, quienes la consumieron habitualmente hasta una fecha muy reciente. Los dentífricos fluorados de uso difundido y reconocidos como buena medida preventiva de caries (3,4) llegan a todas las escalas sociales a través de propagandas utilizadas por las empresas fabricantes para desarrollar el hábito de su uso. El Estado debería controlar, al igual que en otros países, que la pastas dentales contengan fluoruro activo en cantidad suficiente para ser eficaces.

Los seres humanos, en mayor o menor medida, sentimos placer al ingerir alimentos dulces que, por contener sacarosa, son los más cariogénicos (5-8). Si éstos son además pegajosos, el riesgo es mayor porque aumenta el tiempo de aclaramiento oral o sea el tiempo necesario para la eliminación de restos en la cavidad bucal con movimientos realizados por la lengua y músculos con ayuda de la saliva, y si son ingeridos con mucha frecuencia no dan tiempo a la recuperación del pH salival. Algunas personas ignoran el beneficio de los lácteos sobre el organismo en general y los dientes en particular (5- 17). En contraposición, la ingesta de dulces y alimentos ricos en hidratos de carbono, que por su bajo costo y accesibilidad son incorporados a la dieta, aumentan aun más el riesgo de caries (6,10-12).

Nuestros objetivos fueron conocer en la muestra de adultos jóvenes de servicios privados y públicos sus hábitos alimentarios, experiencia de caries y nivel educativo.

METODOS

Se investigó a todos los pacientes de ambos sexos, de 15 a 45 años de edad, que concurrieron espontáneamente a la consulta odontológica para efectuar extracciones de sus piezas dentarias durante el periodo comprendido entre febrero de 2003 y julio de 2004. Se incorporaron tres instituciones de atención privada; un servicio público provincial situado dentro del área céntrica de Rosario, que atiende al sector de clase media que por motivos laborales perdió su obra social así como a sectores mutualizados y carenciados; y un servicio público municipal, ubicado en un área marginal, donde se atiende al sector más carenciado de la ciudad.

El examen clínico se realizó.

Respecto a los hábitos dietarios se indagó sobre la ingesta de leche y sus derivados. Se tuvieron en cuenta las frecuencias de consumo en forma diaria, si nunca los ingerían o si lo hacían de manera esporádica. A quienes contestaron no consumirlos se les preguntó por el motivo.

Se indagó respecto al consumo de golosinas y alimentos dulces. Las frecuencias consideradas fueron: nunca, a veces y todos los días. Se registró además la ocasión del consumo, considerándose como respuesta correcta «después de una comida», ya sea del almuerzo o de la cena y como incorrecta a«cualquier hora», lo que indicaría que el consumo se realiza entre comidas. Los consumidores de golosinas y alimentos dulces fueron interrogados sobre el tipo ingerido habitualmente.

Se indagó, además, sobre el último año de estudios cursado. Se analizaron estadísticamente los datos recogidos mediante el test t de student para las comparaciones entre promedios y las pruebas chi-cuadrado y probabilidad exacta de Fisher para las comparaciones entre proporciones.

Los pacientes incorporados prestaron su consentimiento para participar del estudio. Este proyecto fue aprobado por la Comisión de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario.

RESULTADOS

La población total estudiada fue de 517 personas, de 15 a 45 años, con una edad promedio de 26,5 ± 8,5 años. El 34,8% de sexo masculino y el 65,2% de sexo femenino. De todas las personas que intervinieron en la encuesta, el 55,9% se atendió en el servicio del hospital provincial, el 25,1% lo hizo enel dispensario municipal de una zona muy carenciada y el19% concurrió a consultorios privados. Cuando investigamos el nivel de educación de los concurrentes a los distintos servicios, se encontró diferencia significativa (p<0,0001) entre el promedio de años de escolaridad de los pacientes del servicio de atención privada (12años) comparado con el promedio de los que asistieron a los servicios públicos (7,2 años). En el sector privado se encontró menor promedio de cariados y mayor de obturados (p< 0,0001) y menor promedio de perdidos (p=0,04), como se observa en Tabla 1.

Al indagar sobre el consumo de lácteos se comprobó que solamente 33 personas del total (6,4%) no los consumían. Quienes los consumían a diario fueron mayoría entre los concurrentes a los servicios privados, siendo esta modalidad menor entre las personas que asistieron a los servicios públicos (Figura 1). La diferencia de su consumo por servicio fue significativa (p<0,001).

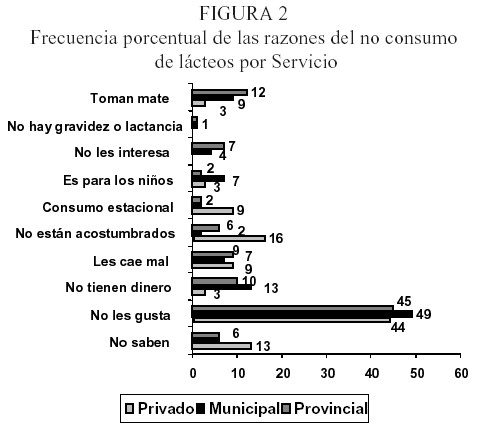

Cuando se indagaron los motivos del no consumo de lácteos (Figura 2) se halló que en los servicios públicos la leche era reemplazada por el «mate» o se la dejaba para los niños; además, su ingesta está culturalmente relacionada con la gravidez y lactancia. También expresaron que no les interesaba como alimento o que carecían de dinero para su compra. En el sector privado, en cambio, las respuestas fueron: no tener el hábito de su ingesta, no considerarlo como alimento, o consumirlo en forma estacional (invierno o verano). En los tres servicios algunas personas manifestaron que al ingerir lácteos sufrían desarreglos digestivos mientras que otras dejaron de consumirlos porque no les agradaban.

Se analizaron los tipos de golosinas o dulces consumidos considerados riesgosos para la integridad dental. Se halló en los pacientes del sector privado mayor ingesta de panificados tipo «facturas», tortas, galletitas y dulces. Hubo diferencias significativas entre servicios para el consumo de dulce de batata (p=0,001), miel (p=0,003), y tortas (p=0,014), que prevalecieron en el sector privado. En cambio en los servicios públicos se encontró una mayor ingesta de caramelos blandos, «alfajores» y dulce de leche (Figura 3).

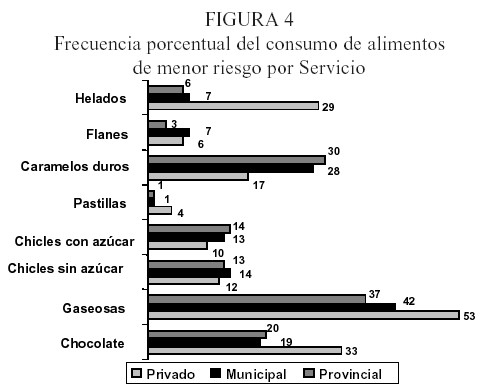

El consumo de alimentos considerados de menor riesgo se distribuyó de la siguiente manera: en los pacientes privados hubo mayor ingesta de helados, pastillas, gaseosas y chocolates; en los servicios públicos fue mayor el consumo de caramelos duros y chicles con y sin azúcar. Diferencias significativas entre los servicios se encontraron en el consumo de chocolate (p=0,01), gaseosas (p=0,02), caramelos duros (p=0,05) y helados (p<0,0001), como se observa en el Figura 4.

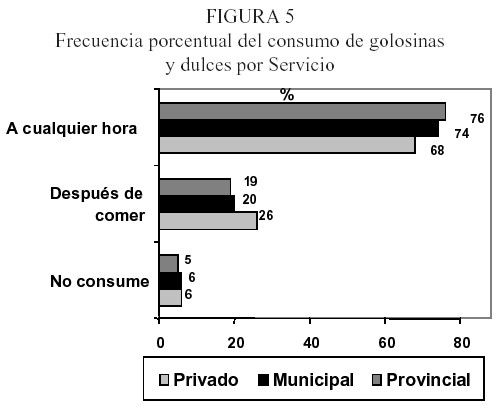

Analizando los horarios del consumo de golosinas y alimentos dulces (Figura 5) se demostró que un alto número de personas los ingerían a cualquier hora, pero dentro de este grupo los privados fueron minoría. Aquéllos que consumían dulces sólo después de una comida, en cambio, tuvieron a los privados en mayor número, si bien la diferencia entre grupos no fue significativa (p=0,64).

Respecto al consumo de azúcar se observó que la mayoría de nuestros pacientes la tienen incorporada a su dieta y al comparar los servicios se encontró mayor número de consumidores en el servicio provincial. El sector privado fue minoría entre quienes la utilizan y mayoría en el grupo de no consumidores y entre quienes la reemplazan por edulcorante. La diferencia del consumo de azúcar entre los servicios fue muy significativa (p<0,001).

Respecto al conocimiento sobre alimentación balanceada y bajo consumo de dulces y golosinas expresaron tenerlo el 88% de los pacientes privados y el 72% de los públicos. Una alta proporción de pacientes expresó que los hábitos de dieta no se pueden modificar. Esta postura fatalista se observó mayoritariamente entre los pacientes privados (28%).

DISCUSION

En nuestros servicios públicos los pacientes superaron escasamente el promedio de siete años de escolaridad, por lo que sería beneficioso ampliar su educación sobre temas de alimentación y salud dental aprovechando su concurrencia a los mismos. En las salas de espera sería útil disponer de impresos destinados a informar sobre los beneficios de una dieta saludable, desaconsejando aquellos alimentos considerados perniciosos, tales como golosinas y dulces, y dando pautas para que su consumo implique un riesgo menor (9).

Sería útil tener en cuenta la existencia de alimentos considerados cariogénicos, cariostáticos y anticariogénicos. Los cariogénicos son aquéllos que contienen hidratos de carbono fermentables y son susceptibles de ser metabolizados por los gérmenes de la placa dental que estimulan el desarrollo de la caries. La sacarosa origina mayor cariogenicidad por los polímeros intra y extracelulares que produce, además de transformar la microflora residente de la placa en una más cariogénica (10). Acorde con los resultados de este trabajo, se observó un alto consumo de alimentos ricos en sacarosa, que implicarían un riesgo para la salud dental, tanto en los pacientes privados como en los públicos.

Bowen y Pearson (10) demostraron que la leche se comporta como anticariogénica, pero pierde esta condición cuando contiene sacarosa. El hecho de adicionar leche a una solución con sacarosa disminuyó la caída del pH de la saliva y por consiguiente la severidad de las caries, por lo que sería recomendable el consumo de leche sin la adición de cualquier tipo de azúcar. Además se comprobó que las fosfoproteínas contenidas en la leche son adsorbidas por el esmalte dental favoreciendo su remineralización y haciendo difícil su disolución in vitro. También se estudió que el contenido graso de los lácteos tendría efectos cariostáticos y que el consumo de queso aminoraría el descenso del pH de la placa dental, otorgando protección en dietas cariogénicas debido a la producción de una saliva alcalina que reduciría las bacterias de la placa (5,18y Kashket). En nuestra investigación se observó que la proporción de personas que consumen alimentos derivados de la leche en forma diaria fue mayor en los concurrentes a servicios privados que en los pacientes de los servicios públicos (p=0,001). A diferencia de los pacientes concurrentes a los servicios privados, aquéllos que utilizan los servicios públicos asocian la necesidad del consumo de lácteos con la gravidez o bien con las mujeres que amamantan. También expresaron que la leche es reservada para ser consumida por los niños. Ciertos adultos se resisten a su ingesta porque la reemplazan con el «mate». Además, en los tres servicios hubo personas que manifestaron no considerar a los lácteos como alimento. Este hecho demuestra falta de conocimiento respecto a los valores nutritivos, no solamente referido a los lácteos, sino a los distintos componentes de la dieta. A un número reducido de pacientes los lácteos les producen desarreglos digestivos. La leche no necesariamente debe ser ingerida sin aditamentos, puede ser adicionada a las infusiones ya sean de «mate», té o café, y en este caso daría protección ante el gran consumo encontrado de azúcar y alimentos dulces. Los lácteos también pueden ser consumidos como integrantes de una dieta equilibrada, rica, económica y variada utilizándolos en comidas, salsas y postres.

Con respecto a la ingesta de golosinas y alimentos dulces la diferencia por servicio no fue significativa, lo que señalaría que el gusto por los mismos está ampliamente difundido en esta población. Veiga Herrero y su equipo (18) dan pautas para que el consumo de golosinas no se transforme en un factor de riesgo para la integridad de las piezas dentales, debiéndose tener en cuenta la consistencia, porque si el alimento que contiene hidratos de carbono es adhesivo tarda más tiempo en ser eliminado de la superficie del diente y por lo tanto hay mayor desmineralización. Se comprobó que el con- sumo de alimentos que contienen almidones, al ser hidrolizados por la saliva, producen descenso de pH de la placa dental. En un estudio se analizaron distintos alimentos que contienen almidones, como fideos espaguetis y macarrones, papas, arroz, panes sin endulzar y endulzados. Se observó que su consumo produce un gran descenso del pH salival, siendo esta caída mayor con la ingesta de panes dulces seguida por la de pan sin endulzar y papas. En la saliva de dichas personas se encontró mayor cantidad de maltosa y maltotriosa después de la ingesta de pan sin endulzar comparada con la de quienes habían consumido fideos espaguetis. No sería conveniente consumir panes endulzados con jarabes, masitas o galletitas dulces porque serían los que producen mayor descenso de pH de la placa dental (19). Además, se observó que la adición de grasas al pan endulzado con jarabe redujo la disminución del pH de la placa. También se comprobó que el mayor descenso del pH de la placa va acompañado por mayor glicemia, por lo tanto deberían ser recomendados aquéllos panes que no la incrementan. El consumo de estos alimentos se encontró incrementado en nuestros pacientes del servicio privado los que, en general, desconocen los riesgos cariogénicos asociados a su ingesta. El gustar de panes de cebada fermentados y horneados tendría sus ventajas no sólo por sus efectos metabólicos sino también por su potencial cariogénico menos acentuado (20). En nuestros servicios públicos fue mayor la ingesta de golosinas tales como caramelos blandos, «alfajores» y dulce de leche, todos ellos adhesivos a la superficie de los dientes. Los pacientes privados presentaron una mayor ingesta de alimentos dulces considerados de menor riesgo como helados, pastillas, gaseosas y chocolates, mientras que en los servicios públicos fue mayor el consumo de caramelos duros y chicles con y sin azúcar. La masticación más intensa estimula a las glándulas salivales para aumentar su secreción, atenuando la baja del pH. Los helados se derriten en la boca y son fácilmente eliminados, las pastillas al ser duras estimulan el aumento del flujo salival y el aclaramiento oral. Las gaseosas y jugos, al igual que todo alimento líquido, tienen baja adherencia pues se descargan rápidamente de la boca, pero su poder cariogénico disminuiría aún más si se consumieran dentro de las comidas principales. Si los alimentos dulces se ingieren entre comidas sería conveniente que se combinaran con alimentos cariostáticos (9).

Es preferible consumir los alimentos dulces después de una comida copiosa debido a que es menor el tiempo de aclaramiento oral ya que las glándulas salivales están estimuladas y secretan mayor volumen de líquido. En el estudio de Vipeholm se puso en evidencia que cuando el azúcar se consumía en las comidas bajo formas no adherentes no estimulaba la incidencia de caries, pero cuando se administraba en formas adherentes la actividad cariogénica aumentaba, especialmente cuando se consumía entre comidas (21).

En nuestro estudio se comprobó que las personas concurrentes a los servicios públicos ingerían alimentos dulces a cualquier hora a lo largo del día. En cambio, en los privados se halló mayor consumo de dulces después de las comidas, comportamiento que se considera de menor riesgo. En relación con la asiduidad de la ingesta, si los alimentos dulces se consumen con mucha frecuencia no permiten que el pH salival recupere su punto neutro. El pH se normaliza durante la media hora posterior a la última ingesta de alimentos dulces, razón por la cual si se ingieren de manera continua el mismo se mantiene ácido y contribuye al avance de la caries. En una investigación realizada en la ciudad de Buenos Aires se halló un alto consumo de bebidas azucaradas en todos los grupos de edad y que el 50% desconocía el significado de alimento cariogénico (22).

La oportunidad de acceder con facilidad a los alimentos dulces está presente en nuestras ciudades. En Rosario las personas concurrentes tanto a los servicios privados como públicos tienen fácil acceso a este tipo de alimentos, considerados como factores de riesgo para la integridad dental. En cambio, en un estudio epidemiológico de salud dental llevado a cabo en una zona rural de Río Negro se comprobó que, debido a su aislamiento y lejanía de centros urbanos, los niños tienen menor acceso a la ingesta de carbohidratos en forma de golosinas y dulces, encontrándose un menor porcentaje de caries (8).

Se deberían atender los consejos dietarios propuestos por Mobley, quien alienta las dietas balanceadas basadas en la moderación y en la variedad de alimentos de la pirámide nutricional (9). Además, se debería conocer cómo combinar los alimentos y cuál es la secuencia de comidas que pueden mejorar la masticación, la producción de saliva y el aclaramiento oral. Sería importante beber agua todas las veces que sea posible tanto para satisfacer la sed como para la hidratación y se aconsejaría restringir el consumo de bebidas azucaradas en las meriendas. Por estos motivos se recomienda que la ingesta de alimentos cariogénicos se realice durante las comidas principales, de esta manera se restringe el consumo a tres veces por día y el pH de la placa puede recuperarse. Además, los kioscos escolares deberían priorizar el consumo de alimentos de baja cariogenicidad durante las horas de clase, estimulando la fijación de conceptos impartidos durante la actividad escolar.

En nuestro medio se podrían utilizar con fines educativos los ámbitos de mayor concurrencia de pacientes tales como las salas de espera de las instituciones de salud. Nuestros pacientes concurrentes a los servicios públicos habitualmente ingieren menor cantidad de lácteos y sus derivados, que por sus beneficios ya enumerados, se consideran alimentos protectores frente a la caries. El desconocimiento de sus propiedades benéficas y de los distintos modos de preparación producen respuestas como «no consumo porque no me agradan». La ingesta de alimentos dulces perjudiciales tales como cara-melos blandos, «alfajores», dulce de leche y galletitas dulces está más extendida entre los sectores públicos, si bien los pacientes del sector privado también los consumen. Si a esta costumbre se le suma que la ingesta de estos alimentos se produce a cualquier hora del día se está frente a un comportamiento de riesgo que podría justificar los elevados valores hallados del índice CPO en lo concerniente a los dientes cariados y perdidos. Las personas de los servicios públicos incorporadas a este estudio presentaron menor nivel educativo y nutrición deficitaria, acompañada de costumbres alimentarias de riesgo, por lo que la caries y las pérdidas dentarias se hicieron presentes desde la adolescencia. La información recogida en nuestro trabajo es coincidente con lo notificado por la Comisión Nacional de Prevención de la Confederación Odontológica de la República Argentina, la que a través de un relevamiento bucal halló que al 95% de la población adulta del país le falta por lo menos un diente y que éste es perdido por caries, ya sea como consecuencia de mala alimentación o falta de educación para la salud dental (23).

Se debería asesorar a la gestante sobre la importancia de una alimentación rica en calcio y fosfatos, porque si estos elementos son escasos en su dieta, la leche que dará a ingerir a su bebé mantendrá la concentración normal de los mismos a expensas de la desmineralización de sus huesos y dientes (24). La leche de origen bovino tiene efectos cariostáticos por su contenido de fosfoproteínas, especialmente la caseína que se adsorbe sobre el esmalte dental impidiendo su desmineralización e inhibiendo la acidez producida por los estreptococos mutans de la placa.

REFERENCIAS

1. Federación Dental Internacional. Análisis de métodos de identificación de grupos e individuales de alto riesgo de caries. Fed Odont Colombiana 38, 143: 67-87; 1988. [ Links ]

2. Bianchini F. Aplicaciones de la prevención primaria en América Latina. Centro Ibero-Americano para el desarrollo de la docencia en Odontología. Tercer taller. Proyecto Norte-Sur enEducación Dental. San José, Costa Rica, 56-75 1993. [ Links ]

3. Gunjishima Y, Tsutsui A, Sakai O. The effects of fluorides in the prevention of caries in adults. Dent Japan 34: 84-86; 1998. [ Links ]

4. Nawashiro A, Kamoi H, Wakao N, Hamada S, Kamoi K. The effect of a toothbrush with an improved head and handle on plaque removal in single and continued use. J Nippon Dent Univ 1999; 2: 27-35. [ Links ]

5. Johansson I, Larsson B, Nordlund A, Thorild E. Diet and dental caries. Am J Clin Nutr 1994; 59(Suppl): 788. [ Links ]

6. Navia J. Carbohydrates and dental health. Am J Clin Nutr 1994; 59(Suppl): 719-727. [ Links ]

7. Alvarez J. Nutrition, tooth development and dental caries. Am J Clin Nutr 1995; 61 (Suppl): 410-416. [ Links ]

8. Giménez F. Estudio epidemiológico de la salud bucal de la población escolar rural de la provincia de Río Negro (Argentina). Rev Asoc Odont Arg 1993; 81(3): 168-169. [ Links ]

9. Mobley CC. Nutrition and caries dental. Dent Clin North Am 2003; 47(2): 319-336. [ Links ]

10. Bowen WH, Pearson SK. Efecto de la leche en la cariogénesis. Asoc Arg Odont Niños 1995; 24 (83): 13-15. [ Links ]

11. Vasconcellos M, Braz JJ, Nogueira JR, Lui Filho O. Distribution of dental caries in the permanent dentition of school children: experience by tooth. Rev Odont Univ Sao Paulo Brazil 1994; 8(2): 125-130. [ Links ]

12. Sigismondi M, Galcotti A, Boari A, Giuliani M, Miani C. Analisi de alcuni fattori de rischio per la malattia cariosa. Il Dentista Modernon 1998; 16(5): 27-32. [ Links ]

13. Sanchez O, Noel K. Anticipatory guidance in infant oral health: rationale and recommendations. Contemporary Pediatrics 1994; 22(5): 273-76. [ Links ]

14. Ferro R. Attuali trend di prevalenza di carie nelle giovani popolazioni. Il Dentista Moderno 1996; 14(6): 773-781. [ Links ]

15. Griffen A, Goepferd S. Preventive oral health care for infant, child and adolescent. Ped Clin Norh Am 1991; 38(5): 1209-26. [ Links ]

16. Powell LV, Leroux BG, Persson RE, Kiyak HA. Factors associated with caries incidence in an elderly population. Community Dent Oral Epidemiol 1998; 26: 170-176. [ Links ]

17. Dorronsoro S, Maldonado E, Cornejo L, Battelino L, Golde Zak A. Diferenciales socioeconómicos en la prevalencia de caries dental en escolares adolescentes de nivel secundario (13- 17 Años) de la Ciudad de Córdoba, Argentina. Cuadernos Médicos Sociales 1992; 62: 25-34. [ Links ]

18. Veiga Herreros P, Iglesias C, Martinez C, Ortega RM, Entrala A. Alimentación y caries dental. Alimentación, nutrición y salud 2004, 11: 24-29. [ Links ]

19. Lingstrom P, Birkhed D, Granfeldt Y, Bjorck I. PH measurements of human dental plaque after consumption of starchy foods using the microtouch and the sampling method. Caries Res 1993; 27: 394-401. [ Links ]

20. Lingstrom P, Birkhed D, Granfeldt Y, Bjorck I. The relationship between plaque PH and glycemic index of various breads. Caries Res 2000; 34:75-81. [ Links ]

21. Gustafsson B, Quensel C, Lanke L. The Vipeholm dental caries study: the effect of different carbohydrate intake on caries activity in 436 individuals observed for five years. Acta Odont Scand 1954; 11: 232-64. [ Links ]

22. Romero SB, Bozal CB. Estudio sobre hábitos dietéticos en niños. Bol Asoc Argent Odont Niños 2001; 30: 3-9. [ Links ]

23. Gonzalez y Rivas M. Programa Nacional Sonríe Argentina. Actualidad Científica, Infobae 2005 1-3. [ Links ]

24. Sly G, Castaño de Casaretto H. Alimentación cariogénica durante la primera infancia. Bol Asoc Argent Odont Niños 2004; 32: 20-24. [ Links ]