Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Gen

versão On-line ISSN 2477-975X

Gen vol.70 no.2 Caracas jun. 2016

Reflujo faringolaringeo y su relación con la ausencia de porción intra abdominal del esfínter esofágico inferior

PHARYNGOLARYNGEAL REFLUX AND ITS RELATIONSHIP WITH NO PORTION OF INTRA ABDOMINAL LOWER ESOPHAGEAL SPHINCTER

Manuel Alcántara,1 Flor Rodríguez,1 César Louis1

1 Servicio de Gastroenterología. Centro Medico Docente La Trinidad. Caracas-Venezuela. mcab84@gmail.com

Resumen

Objetivo: Determinar la relación entre el reflujo faríngolaríngeo y la ausencia de porción intra-abdominal del esfínter esofágico inferior. Materiales y métodos: Estudio analítico, prospectivo y de corte transversal evaluando 65 pacientes referidos a la consulta de Gastroenterología por la Consulta de Otorrinolaringología con el diagnóstico de reflujo faríngolaríngeo, del Centro Medico Docente La Trinidad en el período Enero 2013 a Noviembre 2014. Se les realizo interrogatorio evaluando síntomas típicos (regurgitación y pirosis) y síntomas atípicos (tos, carraspeo y disfonía), manometría y monitoreo del pH esofágico de 24 horas. Posteriormente se seleccionaron dos grupos a comparar: Grupo A con ausencia de porción intra-abdominal del esfínter esofágico inferior y grupo B con presencia de porción intra-abdominal del esfínter esofágico inferior. Resultados: Las variables: edad, sexo, síntomas típicos (pirosis, regurgitación), atípicos (tos, carraspeo, ronquera), presión del esfínter esofágico inferior y la motilidad del cuerpo esofágico no fueron significativas al compararse los grupos Grupo A N=17, y grupo B N=48. El monitoreo de pH esofágico de 24 horas fue estadísticamente significativo al compararse los grupos, evidenciándose que el grupo A tenía mayor porcentaje de resultados positivos para reflujos patológicos. Conclusión: La ausencia de porción intra-abdominal determinada por manometría esofágica se relaciona con la presencia de reflujos patológicos determinados por el monitoreo de pH esofágico de 24 horas, demostrando que esta puede ser un factor desencadenante de ERGE y por consiguiente de reflujo faríngolaríngeo.

Palabras clave: Hernia Hiatal, Porción intra-abdominal, Reflujo faringolaringeo, esfínter esofágico inferior.

Summary

Objetive: To determine the relationship between pharyngolaryngeal reflux and the absence of intra-abdominal portion of the lower esophageal sphincter. Materials and methods: Analitical, prospective study. Evaluating 65 patients referred to the consultation of the Gastroenterology from Consultation of the Otorhinolaryngology diagnosed with reflux pharyngolaryngeal of Medical Teaching Center La Trinidad period January 2013 to November 2014. They were interviewed to assess typical symptoms (heartburn and regurgitation) and atypical symptoms (cough, hawking and hoarseness), esophageal manometry and ambulatory 24 hour esophageal pH monitoring. Two groups were selected to compare: group A with no intra-abdominal portion of the lower esophageal sphincter and group B with presence of intra-abdominal portion of the sphincter upper esophageal. Results: The variables: age, gender, typical symptoms (heartburn and regurgitation) and atypical symptoms (cough, hawking and hoarseness), pressure of the lower esophageal sphinter and the motility of the esophagic body, they were not significant when compared groups. The ambulatory 24 hours esophageal pH monitoring was significant statistically when compared groups, demostrating that the group A had the highest percentage of positive results for pathological reflux. Conclusion: the absence of intra-abdominal portion determined by esophageal manometry is related to the presence of pathological reflux determined by ambulatory 24 hour esophageal pH monitoring, demonstrating that this can be a trigger factor of Gastroesophageal reflux disease and therefore pharyngolaryngeal reflux.

Key words: Hiatal hernia, Intraabdominal portion, pharyngolaryngeal reflux, lower esophageal sphincter.

Fecha de recepción: 13 de marzo de 2016. Fecha de revisión: 29 de marzo de 2016. Fecha de Aprobación: 07 de mayo de 2016.

Introducción

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es una enfermedad que aparece cuando se produce el reflujo del contenido gástrico en el esófago y ocasiona síntomas molestos o complicaciones. Se identificaron dos grandes grupos sindromáticos, los esofágicos y los extra-esofágicos. Entre las variantes de síndromes esofágicos abarca, síndrome de reflujo típico y síndrome de dolor retroesternal por reflujo, esofagitis por reflujo, estenosis por reflujo, esófago de Barrett y adenocarcinoma esofágico. El segundo grupo de síndromes extra-esofágicos conlleva dos variantes; las asociaciones establecidas ya sean: tos por reflujo, laringitis por reflujo, asma y erosiones dentales; y la segunda variante son las asociaciones propuestas: faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática y otitis media recurrente.1

Se estima que entre un 40% a 80% de los pacientes con síntomas laringofaringeos y de la voz, incluido el cáncer faringeo, tienen al reflujo gastroesofágico como causa o cofactor etiológico primario.2,3 El reflujo faríngolaríngeo (RFL) es un síndrome que se presenta con múltiples manifestaciones clínicas, como disfonía, tos crónica, sensación de cuerpo extraño, aclaración frecuente de la voz (carraspeo), pirosis, halitosis, eructos, regurgitación, y con signos como congestión de mucosa supraglotica, mucosa de aspecto verrugosoen región interaritenoidea, hiperplasia de amígdalas linguales y lesiones estructurales de las cuerdas vocales incluido el cáncer laringeo 4-6.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, basado en la presencia de síntomas típicos y/o atípicos, e incluso síntomas de alarma que sugieren alguna complicación. La endoscopia es importante en la investigación de la presencia de esofagitis de reflujo y laringitis de reflujo 7. Las otras pruebas diagnósticas como el monitoreo de pH esofágico durante 24 horas con o sin impedancia intraluminal multicanal, son importantes en los pacientes que no tienen esofagitis, tienen síntomas atípicos o cuando hay falla en la respuesta al tratamiento médico.

Hay varios mecanismos fisiopatológicos sugeridos para la ocurrencia de síntomas extraesofágicos relacionados con el ácido. El primero ocurre como un reflejo vagal cuando el ácido estimula el esófago distal 8, con o sin motilidad inefectiva del cuerpo esofágico; el segundo ocurre cuando el ácido refluye al esófago proximal aunado por ejemplo a una disminución de la presión del esfínter esofágico superior en horas nocturna, dando un carácter intermitente a este reflujo esofagofaringeo o faringolaringeo. 9

Por otro lado la causa fisiopatológica de la ERGE recae sobre el esfínter esofágico inferior (EEI) en el 70% de los casos, siendo el EEI incompetente cuando es de longitud global corta (menor de 2 cm), de baja presión (menor de 10 mmHg), cuando no tenga porción intraabdominal o cuando existan un numero anormal de relajaciones transitorias espontaneas.10

Anatómicamente en condiciones normales el esófago debe tener una porción intraabdominal, y fisiológicamente con la contracción muscular de la capa longitudinal con los tragos, el esófago se acorta y migra a través del hiato esofágico en sentido proximal, estirándose así el ligamento freno esofágico y que gracias a sus propiedades elásticas sitúa al esófago otra vez a su localización que tenía antes del trago. Por manometría el valor normal en reposo de la porción intraabdominal es de 1 cm, por lo cual valores menores a este, traduce el hallazgo manometrico de ausencia de porción intraabdominal. Esta ausencia de porción puede ser medida, y cuando la ausencia es -2 cm (Menos dos centímetros) se diagnostica hernia hiatal (HH) 11-13 por deslizamiento. Entonces existe un rango menor de 2 centímetros la cual, si bien no es normal, no tiene la denominación de HH, pero si la de ausencia de porción intra-abdominal.

En vista de ello planteamos realizar un estudio prospectivo y transversal para determinar la relación entre el reflujo faríngolaríngeo y la ausencia de porción intraabdominal del esfínter esofágico inferior.

Materiales y Métodos

La presente investigación fue de tipo prospectivo, analítico y de corte transversal, evaluándose en forma prospectiva 98 pacientes consecutivos desde Enero 2013 a Diciembre 2014 referidos a la consulta de gastroenterología del Centro Médico Docente La Trinidad (CMDLT) de la consulta de Otorrinolaringología del CMDLT con diagnóstico de reflujo faríngolaríngeo con síntomas de más de tres meses de evolución para realizarles los estudios de manometría y monitoreo de pH esofágico de 24 horas, evaluando el reflujo faríngolaríngeo y poder establecer su relación con ausencia de porción intra-abdominal del esfínter esofágico inferior.

Los criterios de inclusión fueron: 1- Pacientes mayores de 18 años 2- pacientes con diagnóstico clínico y/o endoscópico de reflujo faringolaringeo.

Los criterios de exclusión fueron 1-Pacientes menores de 18 años, 2-Ingesta de medicamentos que modulen la función del EEI en las 72 horas que precedan el estudio manométrico y en el caso de la monitoreo de pH esofágico de 24 horas suspender los inhibidores de la bomba de protones 7 días antes, los bloqueantes histamínicos H2 48 horas antes y los antiácidos 24 horas antes, 3-pacientes con manometrías o monitoreos de pH incompletos, 4-Pacientes embarazadas, 5-Pacientes con cirugía abdominal, 6-pacientes con cirugía laringea, pacientes con antecedente de radioterapia por cáncer de laringe, 7-Pacientes tratados con toxina botulina a nivel del musculo cricofaringeo.

Con el fin de reducir la heterogeneidad de la población en estudio excluimos 33 pacientes. Los criterios de exclusión fueron, menores de 18 años (N=5), estudios incompletos (N=2), pacientes con manometría esofágica incompleta (N=1), pacientes con ingesta de medicamentos que modulen la función del EEI en las 72 horas que precedan el estudio manométrico (N=5), pacientes con ingesta de inhibidores de la bomba de protones 7 días antes del monitoreo de pH esofágico en 24 horas (N=5), Paciente embarazada (N=1), pacientes con cirugía laringea (N=10), pacientes tratados con toxina botulinica (N=4)

A sesenta y cinco (65) pacientes se les realizo ficha con sus datos personales y clínicos.

Posteriormente se seleccionaron dos grupos a comparar: grupo A con ausencia de porción intraabdominal del esfínter esofágico inferior y grupo B con presencia de porción intraabdominal del esfínter esofágico inferior. Como grupo control para ambas poblaciones a estudiar, se utilizaron los valores normales del equipo Marca Sandhill Scientific, modelo Insight Manometry System S98-0190, con un software BioView Análisis 2.0, y catéter express de estado sólido, extrapolándolos a la población en estudio.

Se les realizó manometría esofágica (previo consentimiento por escrito) a todos los pacientes de ambos grupos con un equipo manométrico Sandhill Scientific, modelo Insight Manometry System S98-0190, con un software BioView Análisis 2.0, con catéter express de 5 canales, estado sólido; con retiradas estacionarias cada 1 cm, determinando porción intraabdominal del esfínter esofágico inferior, presión del esfínter esofágico inferior (EEI) y motilidad esofágica.

La presión de reposo normal del EEI para el catéter utilizado es entre 10 mmHg y 45 mmHg (Valor histórico), por lo cual para clasificarlo cualitativamente como hipotensivo, o de presión baja, debe ser menor de 10 mmHg, e igualmente para clasificarlo como hipertensivo o de presión alta, debe ser mayor de 45 mmHg.

La motilidad esofágica inefectiva se define cuando el porcentaje de tragos húmedos anormales es igual o mayor del 50% caracterizados por ser contracciones hipotensivas (Menores de 30 mmHg) y/o interrumpidas (no propagadas).

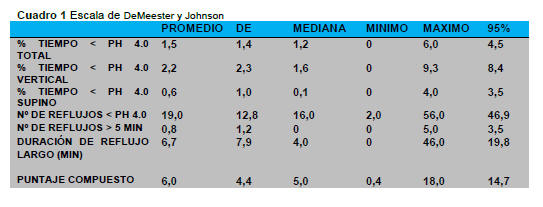

También se les realizó monitoreo del pH esofágico en 24 horas a todos los pacientes de ambos grupos con equipo Sleugh Sandhill Scientific ®. Se utilizó un electrodo antimonio de pH y se colocó 5 cm por encima del borde superior del esfínter esofágico inferior (ubicado por manometría). El reflujo ácido fue definido como la caída de pH por debajo de 4.0 tomando los resultados como positivos, cuando el resultado del puntaje de DeMeester y Johnson era superior a 14,7 (Cuadro 1). 14

Además se realizó en los pacientes que manifestaron síntomas durante el estudio del monitoreo de pH de 24 horas la correlación sintomática a través del cálculo de la probabilidad de asociación sintomática o índice sintomático en donde la correlación se estableció si era mayor del 90% o 50% respectivamente. Y por ende catalogándose al paciente como Esófago hipersensible, el cual es parte del espectro de la ERGE. 15,16

El análisis de los datos y la elaboración de informes escritos con el diagnóstico manométrico de cada paciente fue realizado por un gastroenterólogo entrenado para la realización de manometría esofágica y monitoreo del pH esofágico de 24 horas, luego es recopilada la información obtenida en una base de datos informática del Laboratorio de Motilidad Digestiva del Servicio De Gastroenterología del CMDLT. Las variables fueron cualitativas por lo que el método estadístico utilizado fue chi cuadrado con corrección de Yates, obteniéndose una diferencia estadísticamente significativa con una p< 0,05.

Resultados

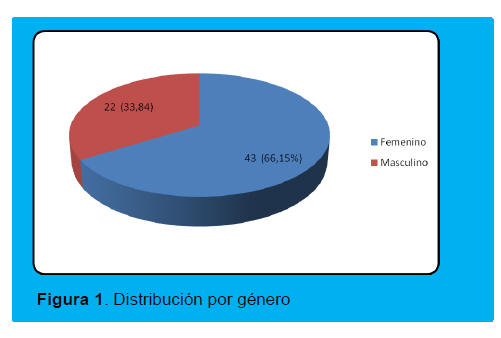

Se incluyeron 65 pacientes en el estudio, a quienes se les realizaron manometrías de esófago y monitoreos del pH esofágico en 24 horas, siendo la distribución por género: 43 (66,15%) pertenecieron al sexo femenino y 22 (33,84%) al masculino. Figura 1.

La edad promedio  DE fue 48,96

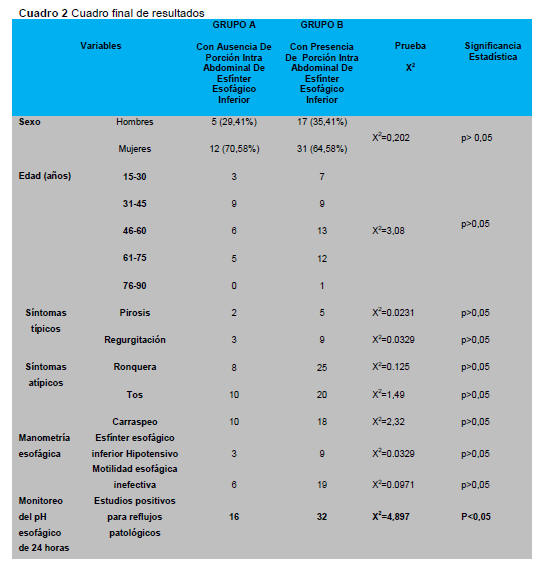

DE fue 48,96  16,32 años con un rango entre los 18 y los 83 años. Cuando se realiza la distribución por grupos (grupo A: Con ausencia de porción intra-abdominal del esfínter esofágico inferior, y grupo B: con presencia de porción intra-abdominal del esfínter esofágico inferior), no hubo diferencias significativas en cuanto al género y la edad (Cuadro 2).

16,32 años con un rango entre los 18 y los 83 años. Cuando se realiza la distribución por grupos (grupo A: Con ausencia de porción intra-abdominal del esfínter esofágico inferior, y grupo B: con presencia de porción intra-abdominal del esfínter esofágico inferior), no hubo diferencias significativas en cuanto al género y la edad (Cuadro 2).

Los síntomas fueron clasificados como típicos (pirosis y regurgitación) y atípicos (ronquera, tos, carraspeo), observándose una proporción similar entre los grupos sin diferencias significativas.

Las variables manométricas fueron cualitativamemte clasificadas en: 1-Ausencia de porción intraabdominal del esfínter esofágico inferior lo que permitió realizar los dos grupos a comparar, estableciendo grupo A N=17 y grupo B N=48; 2-Esfinter esofágico inferior hipotensivo, 3 (17,64%) perteneciente al grupo A y 9 (18,75%) perteneciente al grupo B; 3-Motilidad esofágica inefectiva. 6 (35,28%) perteneciente al grupo A y 19 (39,58%) perteneciente al grupo B. Al comparar ambos grupos no hubo diferencias significativas.

En el monitoreo de pH esofágico de 24 horas se demostró la presencia de reflujos patológicos, basado en el puntaje de Demeester y Johnson, observándose que los pacientes de grupo A tuvieron un porcentaje mayor de resultados positivos que los del grupo B y esto fue significativamente estadístico. No hubo correlación sintomática.

Discusión

Se presenta la evaluación manometrica y del monitoreo de pH esofágico de 65 pacientes con diagnostico clínico y endoscópico de reflujo faringolaringeo, de más de tres meses de evolución. En donde la distribución por género evidencio un predominio de mujeres, pero que al hacer la comparación entre grupos no fue significativo. El predominio del sexo femenino (66,15%) en nuestra casuística coincide con otros trabajos en donde el predominio femenino oscila entre el 53% a 69,6%. 17-18

Con respecto a la edad se evidencio que el porcentaje más alto de pacientes estaba comprendido entre los 46 y 60 años, con un promedio de 48,96 coincidiendo con la literatura en donde el promedio fue de 50 años con desviación estándar de 9,55 años. Comprobándose una correlación entre mayor edad y el incremento de la incidencia de reflujo faringolaringeo. 17-18

En la comparación de los grupos con respecto a los síntomas típicos y atípicos no hubo diferencias significativas, pero es evidente que los síntomas típicos (pirosis y regurgitación) estuvo presente en 12 pacientes de los 65 es decir 18,46% comparado con los síntomas atípicos que estuvieron en el 100%. Todo esto coincide con otros autores en donde la asociación de síntomas tópicos y atípicos de estos pacientes es poco frecuente. La primera asociación importante entre síntomas laringeos y reflujo gastroesofágico fue reportada en 1968 19, y en 1980 aparecen los primeros reportes con síntomas laringeos y monitoreo de pH de 24 horas y en 1987 se reporta el uso de catéteres con doble sensor (distal y proximal). 20

La manometria esofágica permite evaluar los esfínteres esofágicos además de la contractilidad del cuerpo esofágico. Las variables presentadas en nuestra investigación se relacionan a: 1-Porcion intraabdominal del EEI. En donde se observó que 17 de 65 (26,15%) pacientes tenían ausencia de porción intraabdominal de EEI. Esta variable es poco estudiada, no encontrándose literatura acerca de la contribución de ésta en reflujo faringolaringeo. Aun así la hernia hiatal por deslizamiento, que es otro concepto, carece de porción intraabdominal de EEI, y esta si está relacionado su longitud con la severidad de ERGE, asociando la presencia de una hernia hiatal corta (< 3 cm) con ERGE no erosivo y una hernia hiatal > 3 cm con esofagitis y esófago de Barrett 21 y con síntomas extraesofagicos y reflujos proximales. 22

2-Presion del EEI. Las presiones de reposo del EEI, pueden ser catalogadas como hipotensivas, normotensivas e hipertensivas. El valor normal depende del calibre del catéter y de los valores históricos, siendo el límite inferior de la normalidad 10 mmHg para la presión del EEI media respiratoria o espiratoria. Estos valores normales han sido corroborados por estudios previos nacionales utilizando el mismo equipo y programa.23 Nuestro hallazgo fue que el 18,46% de los pacientes presentaba un EEI hipotensivo, pero que al comparar los grupos no era significativo su presencia con la variable de porción intraabdominal del EEI. La literatura mundial da importancia a la presión de reposo del EEI como la causa fisiopatológica de los reflujos patológicos.

3-La motilidad inefectiva del cuerpo esofágico. El cuerpo esofágico propulsa el bolo alimentario en sentido distal gracias a contracciones de amplitudes, duración y coordinación normales, junto a la función adecuada y oportuna de los esfínteres esofágicos. Esta propulsión del bolo alimentario o el aclaramiento esofágico del contenido refluido es importante en la génesis de la ERGE. En nuestro estudio observamos que la motilidad esofágica inefectiva estaba presente en 25 pacientes de 65 es decir el 38,46%, pero que al comparar los grupos, no fue significativo.

Aunque la motilidad esofágica inefectiva puede ser secundaria a reflujos gastroesofágicos crónicos, también es cierto que puede ser un trastorno motor primario, y a veces no se sabe que ocurrió primero, si la disfunción del EEI o la motilidad inefectiva del cuerpo esofágico.

En cuanto al monitoreo del pH esofágico de 24 horas, se sabe que es la prueba estándar para hacer el diagnostico de reflujos patológicos y de la correlación sintomática con reflujos24, sobre todo en pacientes sin esofagitis, en pacientes con síntomas atípicos y en pacientes refractarios a tratamiento medico.25.

Es interesante hacer notar que en nuestro estudio los resultados positivos de monitoreo del pH esofágico tuvieron un proporción estadísticamente significativa en los pacientes sin porción intraabdominal de EEI cuando se le comparo con los que si tenían.

Esto refuerza el hecho de que esta variable anormal del EEI si se correlaciona con la causa fisiopatológica de los reflujos gastroesofágicos en pacientes con ERGE de síntomas atípicos o o mejor dicho con paciente con enfermedad por reflujo faringolaringeo.

Conclusiones

La ausencia de porción intraabdominal del EEI determinada por manometria esofágico se relaciona con la presencia de reflujos patológicos determinados por el monitoreo de pH esofágico de 24 horas, demostrando que esta puede ser un factor desencadenante de ERGE y por consiguiente de reflujo faríngolaríngeo.

Clasificación del Trabajo:

AREA: Gastroenterología.

TIPO: Clinico.

TEMA: Reflujo Faringolaringeo

PATROCINIO: este trabajo no ha sido patrocinado por ningún ente gubernamental o comercial.

Referencias Bibliográficas

1. González JC, Louis C, y col. Primer consenso venezolano de enfermedad por reflujo gastroesofágico. AVFT 2011;30(1):1-28. [ Links ]

2.Richter JE. Typical and atypical presentation of Gastroesophageal reflux disease. GI Cli North America 1996;25:75-102 [ Links ]

3. Groome M, Cotton JP et al. Prevalence of laryngopharingeal reflux in population with Gastroesophageal reflux. Laryngoscope 2007;117:1424-1428 [ Links ]

4-SteigmanGV, Pearlman NW, Teter A. Upper aerodigestive manifestation of Gastroesophageal reflux. Abstract Gastroenterology 1987;92:165-174. [ Links ]

5. Morrison MD. Is chronic Gastroesophageal reflux a causative factor in glottis carcinoma ? Otolaringol Head and Neck Surg 1998;99:370-73 [ Links ]

6. Ward PH, Hanson DG. Reflux as an aetiologic factor of carcinoma of the laryngophariynx. Laryngoscope 1998;98:1195-99 [ Links ]

7. Tauber S. Association of laryngopharyngeal symptoms with Gastroesophageal reflux disease. Laryngoscope 2002;112:879-886 [ Links ]

8. Dent J, Dodds WJ, Friedman RH, Sekiguchi T, Hogan WJ, Arndorfer RC, Petrie DJ. Mechanism of gastroesophageal reflux in recumbent asymptomatic human subjects. J Clin Invest 1980;65:256-267. [ Links ]

9. Jacob P, Kahrilas PJ, Herxon G. Proximal esophageal pHmetry in patient reflux laryngitis. Gastroenterology 1991;100:305-10 [ Links ]

10. Mittal RK, Holloway RH, Penagini R, et al. Transient lower esophagic sphinter relaxation. Gastroenterology 1995;109:601 [ Links ]

11. Wright RA. Relationship of hiatal hernia in endoscopically proved reflux esophagitis. Dig Dis sci 1979;24:311-313 [ Links ]

Manuel Alcántara y col. Reflujo faringolaringeo y su relación con la ausencia de porción intra abdominal del esfínter esofágico inferior. Revista Gen 2016;70(2)42-47

12. Berstad A, Weberg R, Froyshov Larsen et al. Relationship of hiatus hernia to reflux esophagitis. A prospective study of coincidence, using endoscopy. Scand J Gastroenterol 1986;21:55-58 [ Links ]

13. Kahrilas PJ, Pandolfino JE. Hiatus Hernia. En Castell Do, Richter JE. The esophagus 4a edition Lippincott Wiliams and Wilkins 2004. P. 389-407. [ Links ]

14. DeMeester TR, Johnson LF, Joseph GJ, et al. Patterns of gastroesophageal reflux in health and disease. Ann Surg 1976;184:459-470. [ Links ]

15. Galmiche JP, Clouse RE, Balint A, Cook IJ, Kahrilas PJ, Paterson WG et al. Functional esophageal disorders. Gastroenterology 2006;130(5):1459-1465. [ Links ]

16. Fass R, Ofman JJ. Gastroesophageal reflux disease-should we adopt a new conceptual framework ? Am J Gastroenterol 2002;97(8):1901-1909. [ Links ]

17. Montes-Rios RA, Garcia-Ruiz DA. Reflujo laringofaringeo. An Orl Mex 2013 ;58:170-174. [ Links ]

18. Montes-Rios RA, Cardenas-Padron R. Incidencia de las manifestaciones otorrinolaringologicas del reflujo gastroesofagico en personas jovenes de Mexico. Rev Esp Med Quir 2011;16:152-156 [ Links ]

19. CherryJ, Margulis SI. Contact ulcer of the Larynx. Laryngoscope 1968;78:1937-1940. [ Links ]

20. Monnier P, Ollyo JP, Fontolliet CH, Savary M. Epidemiology and natural history of reflux exsophagitis. Semin Laap Surg 1995;2:2-9 [ Links ]

21. Louis C, Dib J, Ortiz A, Suarez D. Longitud esofagica: Estudio prospectivo en pacientes adultos con enfermedad por reflujo gastroesofagico. Gen 2009;65(4):262-265. [ Links ]

22. Spiros N, Sgouros MD, Dimitrius Meakus MD et al. Prevalence and axial lenght of hiatus hernia in patients with nonerosive reflux disease a prospective study. J Clin Gastroenterol 20017;41:814-818.

23. Louis C, Leamus A, Jankovic V, Balza T, Bonilla Y. Utilidad clinica de las pruebas de funcionalismo esofagico en adultos con enfermedad por reflujo gastroesofagico y trastorno motores de esofago. GEN 2002; 56 (4): 231-238. [ Links ]

24. Schindlebeck NE, Heinrich C, Konig A, et al. Optimal thresholds, sensitivity and specificity of long term pH-metry for the detection of astroesophageal reflux disease. Gastroenterology 1987;93:95. [ Links ]

25. Allen ML, Orr WC, Woodruff DM, et al. Validation of an ambulatory esophageal pH monitoring system. Am J Gastroenterol 1988;83:87. [ Links ]