Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela

versión impresa ISSN 0048-7732

Rev Obstet Ginecol Venez v.65 n.3 Caracas sep. 2005

Mortalidad materna. Hospital "Dr. Adolfo Prince Lara". 2001-2004

Drs. Pedro Faneite *, Fátima García **.

* Departamento de Obstetricia y Ginecología, ** Epidemióloga. Hospital "Dr. Adolfo Prince Lara", Puerto Cabello, Estado Carabobo.

RESUMEN

Objetivo: Conocer la incidencia de la mortalidad materna en nuestro hospital.

Método: Estudio descriptivo retrospectivo epidemiológico analítico de las muertes maternas sucedidas durante el período de 2001-2004. Se analizaron 11 historias de las cuales 6 fueron por causas directas y 2 indirectas y 3 muertes tardías con 11.753 nacidos vivos.

Ambiente: Departamento de Obstetricia y Ginecología, "Dr. Adolfo Prince Lara", Puerto Cabello, Estado Carabobo.

Resultados: La razón promedio de mortalidad materna directa fue 51,05 por 100000.Las principales causas de muerte: toxemia, hemorragia y sepsis con 33,33% las dos primeras y 16,66% la última. Predominaron procedentes del Estado Carabobo (83,33%). Antecedente familiar determinante la hipertensión (33,33%), personales no se reportaron, edad materna entre 20-34 años (50%); sin control prenatal (33,33%). Destacaron I gestas ( 50%), embarazos a término ( 83,33%). Todas las muertes ocurrieron poscesárea.

Conclusión: La razón muestra cifras altas con moderadas oscilaciones, predominio de causas hemorrágicas y toxemias, lo que orienta hacia una eficiente actividad preventiva.

Palabras claves: Mortalidad materna. Razón. Etiología.

SUMMARY

Objective: To know the related incidence of maternal mortality during 2001-2004 period.

Method: Retrospective analytical epidemiologist of the happened maternal deaths is a descriptive study. Eleven histories were analyzed of which 6 were by direct causes and 2 born hints and 3 delayed deaths with 11,753 alive ones.

Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Hospital "Dr Adolfo Prince Lara", Pto. Cabello, Estado Carabobo.

Results: The rate average of direct maternal mortality was 51.05 per 100000. The main causes: toxemia, hemorrhage and sepsis with 33.33%, 33.33%, and 16.66% respectively. Factors predominated coming from the Carabobo State (83.33%). The determining familiar antecedent was the hypertension (33.33%), personal antecedents were not reported, with maternal age between 20-34 years (50%) and without prenatal control (33.33%). In the obstetrical state I gravid (50%), age of pregnancy 37-41 weeks (83.33%), all the deaths were postcesarean state (100%), the lapse of smaller entrance of 12 hours (50%) and minor of 6 hours (16.66%), in the hour of death there were no differences. A single autopsy was made (16.66%).

Conclusion: The rates show high numbers with moderate oscillations, predominance of hemorrhagic causes and toxemias, which orients towards an efficient preventive activity.

Key words: Maternal mortality. Rates. Etiology.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS), consiente de su responsabilidad de velar por la salud de las madres y niños ha escogido para sus actividades preventivas del Día Mundial de la Salud para 2005 el lema: ¡Cada madre y cada niño cuentan! (1).

Esto pone de relieve la necesidad de que los gobiernos y la comunidad internacional concedan mayor importancia a la salud de las mujeres y los niños. Demasiados niños y madres sufren y mueren cada año. Se podrían salvar millones de vidas con los conocimientos de que disponemos hoy en día. Para hacer que mejore la situación hemos de aunar fuerzas y pasar a la acción.

La OMS y la organización Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), han calificado la mortalidad materna (MM) como "una prueba de la situación de la mujer" (2), en otras palabras es invaluable la importancia que tiene este término en materia de salud mundial.

De acuerdo con la definición de la décima Clasificación Internacional de Enfermedades, una muerte materna es: "la muerte de una mujer durante el embarazo o dentro de los 42 días posteriores a la terminación del mismo, independientemente de la duración y el lugar del embarazo, debida a cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su desarrollo, pero no a causas accidentales o incidentales " (3).

Existen varios indicadores para expresar el nivel de MM, los más comunes son la razón de mortalidad materna (número de MM por cien mil nacidos vivos); indica el riesgo de muerte entre las mujeres embarazadas y recientemente embarazadas, refleja el estado general de la salud de la mujer, su acceso a la atención de salud y la calidad de servicio que recibe. El otro es la tasa de mortalidad materna (número de MM por año por cien mil mujeres de 15 a 49 años); como puede observarse técnicamente la primera es la que más se ajusta a lo que se estudia en el entorno al problema, y últimamente es la expresada por los expertos que trabajan en este campo.

A pesar de los esfuerzos y algunos logros obtenidos en Latinoamérica se suceden 23.000 muertes maternas anuales, de las cuales Venezuela aporta alrededor de 300. La razón promedio para la región es 190 por cien mil nacidos vivos, y para el país 60 por cien mil. Estas cifras todavía se consideran altas (4).

En Venezuela varios autores han estudiado la mortalidad materna en sus respectivos hospitales y regiones, corresponden a diversos momentos del tiempo (5 -20), todos manifiestan la importancia del tema y la necesidad de continuar su estudio.

Hemos estado atentos a lo que sucede en nuestra área de acción del litoral cercano a Puerto Cabello, en efecto López Gómez y Bracho (21) estudiaron el período inicial del hospital 1970-1981, posteriormente Faneite y Valderrama (22) analizan el lapso 1982-1991, más recientemente publicamos la tendencia de la mortalidad materna y perinatal en los últimos 28 años (23), y finalmente examinamos los años 1992-2000 (24).

En esta nueva oportunidad nos propusimos estudiar las muertes maternas ocurridas en el período 2001-2004 y conocer si había o no disminución de la mortalidad con respecto a los años anteriores como efecto de las medidas preventivas.

POBLACIÓN Y MÉTODO

Se estudian las historias clínicas de las pacientes asistidas en la maternidad del hospital y que han tenido como resultado una muerte materna durante el lapso mencionado.

Hubo un total de 11 muertes, de las cuales 6 eran por causas directas y 2 indirectas y 3 muertes tardías con 11.753 nacidos vivos (NV).

Las muertes maternas se estudiaron por cada año, determinándose el número de nacidos vivos, luego se calculó la razón de mortalidad materna (RMM) por año y la RMM promedio del lapso. También se investigaron: etiología, factores (procedencia, residencia, estado civil, grado de instrucción), antecedentes (antecedentes familiares y personales, edad, control prenatal), estado obstétrico (gestaciones, edad del embarazo, situación obstétrica, lapso de ingreso a muerte, hora de muerte).

Las diversas variables fueron recolectadas en formularios y resumidas en cuadros de distribución de frecuencia para el análisis correspondiente.

La calidad de la historia pudo influir en los resultados por ser un análisis ulterior a los hechos.

RESULTADOS

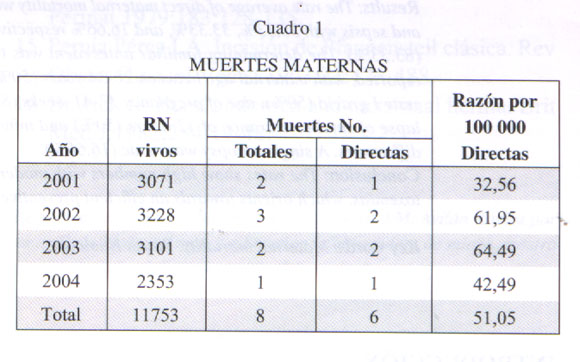

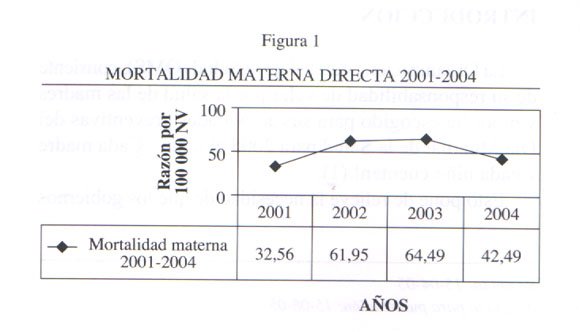

En el Cuadro 1 y Figura 1 se expresa: nacimientos vivos, muertes maternas y la RMM directa por cien mil NV en el lapso estudiado. Es de observar que la RMM fue de 51,05; se detalla que existe una tendencia estable en los años estudiados con moderadas oscilaciones.

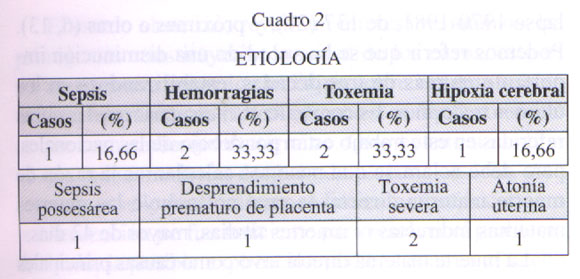

El Cuadro 2 señala la etiología de muertes obstétricas directas. Las principales causas de muerte fueron por toxemia, hemorragia y sepsis, con un 33,33%, 33,33%, y 16,76% respectivamente. Las dos muertes no obstétricas fueron una por miasternia gravis, insuficiencia respiratoria y paro cardíaco, y la otra por leucemia linfoide aguda, insuficiencia renal aguda y accidente cerebro-vascular hemorrágico.

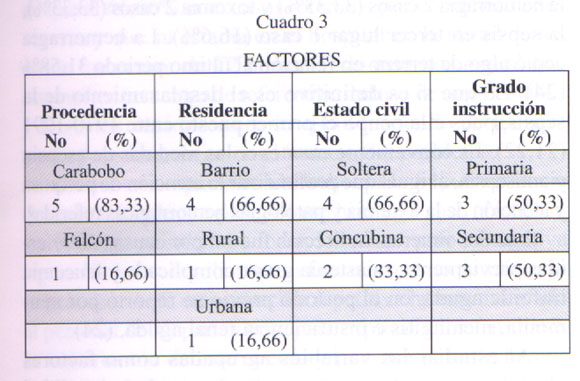

El Cuadro 3 resume los factores; predominaron las embarazadas procedentes del Estado Carabobo (83,33%). Las residentes en barrios (66,66%) y solteras (66,66%).

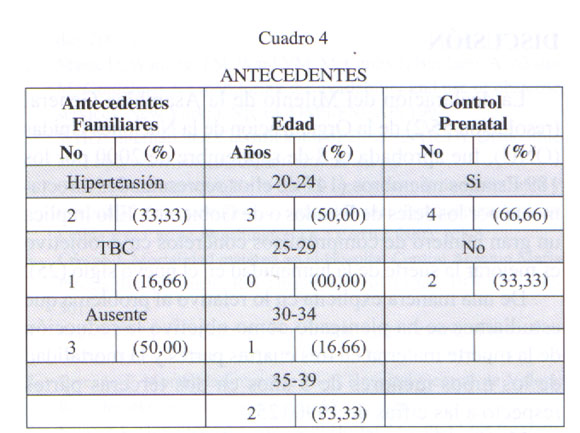

El Cuadro 4 muestra los antecedentes. El antecedente familiar determinante fue la hipertensión (33,33%); no se reportaron antecedentes personales. Edad materna entre 20-24 años (50,00%) y sin control prenatal (66,66%).

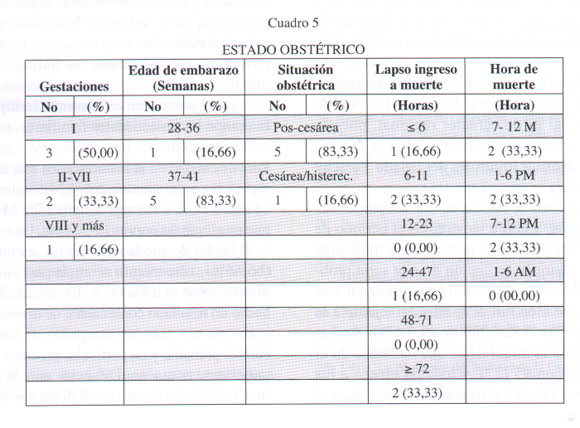

El estado obstétrico se presenta en el Cuadro 5. Destacaron las I gesta (50,00%), edad de embarazo 37-41 semanas (83,33%), muerte en estado pos-cesárea (100%). El lapso de tiempo entre el ingreso de la paciente a la muerte entre 6 y 11 horas (33,33%) y menor de 6 horas (16,66%), el 50% antes de las 12 horas. La hora de muerte fue similar en las 24 horas.

Se realizó una autopsia (16%), en todos los casos se solicitó, pero hubo resistencia familiar. El 66,6% (4/6) eran casos que ingresaron referidos al hospital por complicaciones severas.

DISCUSIÓN

La declaración del Milenio de la Asamblea General (resolución 55/2) de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), fue aprobada el 8 de septiembre de 2000 por los 189 Estados miembros (147 de ellos representados directamente por los Jefes de Estados o de Gobierno). Ello implica un gran número de compromisos concretos cuyo objetivo es mejorar la suerte de la humanidad en el nuevo siglo (25).

De una manera explícita en lo relativo al problema que estudiamos se ha planteado como objetivo la reducción de la muerte materna en tres cuartas partes y la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes respecto a las cifras de 1990 (25).

Venezuela es signataria de tal declaración y para cumplir con ese compromiso desde el año 2000 el Ministerio de Salud y Desarrollo Social instaló el Comité Nacional de Prevención y Control de Mortalidad Materna e Infantil. Es una instancia intersectorial la cual diseñó y ejecutó el Plan Nacional correspondiente, por lo que promueve y evalúa esta iniciativa desde entonces. Sus acciones van hacia mejoras de los sistemas de registro e investigación de muertes, evaluación de las condiciones de eficiencia de los establecimientos de atención del parto, calidad de atención de las emergencias obstétricas, promoción de las casas comunitarias (26).

La RMM para el país ha oscilado entre 1995 y 2003 en 66,27 y 68 por cien mil NV (27).

Es loable el esfuerzo realizado por investigadores venezolanos en el sentido de conocer en sus localidades la condición de atención de las madres, sus trabajos a pesar de ser de diversa geografía y data, en general señalan la seriedad del problema y sugieren medidas pertinentes a los resultados encontrados (5-20), por ser dispares las condiciones de cada localidad es difícil una comparación entre resultados.

En nuestra región se ha hecho un seguimiento cronológico longitudinal, en particular en el hospital "Dr. Adolfo Prince Lara ", el cual es de carácter regional, pues se atienden pacientes no sólo de este distrito, sino de la costa del Estado Falcón, distritos limítrofes del Estado Yaracuy y del Distrito Valencia.

La mortalidad materna se estudia en este hospital desde 1970, es decir 34 años, y ahora mostramos el período de cuatro años 2000-2004. No hemos querido dejar transcurrir muchos años para seguir la evolución de esta seria problemática. La RMM directa promedio encontrada en este estudio fue 51,03 por cien mil NV, muy semejante a la reportada en el período 1992-2000 de 49,3 (24). Ambas son aproximadamente la mitad de lo que hallamos en el período 1982-1991, con 95 (22), y todavía menos a los publicado por López Gómez y Bracho de López para el lapso 1970-1981, de 137 (21), y próximas a otras (6, 13). Podemos referir que se ha sucedido una disminución importante en más de tres décadas, estabilizándose en los últimos trece años. Es conveniente mencionar que las cifras referidas en este trabajo están por debajo de las nacionales, pero debe aclararse que nosotros calculamos la razón de muerte materna directa, la cual no incluye las muertes maternas indirectas ni muertes tardías, mayor de 42 días.

La muerte materna directa tuvo como causas principales la hemorragia 2 casos (33,33%) y toxemia 2 casos (33,33%), la sepsis en tercer lugar 1 caso (16,6%). La hemorragia cedió algo de terreno en relación al último periodo 31,58% (24). Lo que si es definitivo es el desplazamiento de la sepsis, pues ella ocupó el primer puesto entre 1970-1991 (21,22). Es conveniente mantener las medidas de asepsia y antisepsia, al igual que profundizar la atención de pesquisa y atención de la toxemia y patologías hemorrágicas referidas.

Las dos muertes indirectas fueron por causas no referidas previamente, miastenia grave complicada y leucemia linfoide aguda, en el período previo se reportó por neumonía, meningitis e insuficiencia renal aguda, (24).

Al estudiar las variables agrupadas como factores observamos que las madres procedentes de la localidad son determinantes (83,3%), pero no debe despreciarse la participación del Estado Falcón (16,66%), esta cifra descendió en relación al último estudio (24), la importancia de este evento radica en que deben hacerse las correcciones de MM epidemiológicas por procedencia, a fin de que en la mencionada región se tomen las medidas sanitarias correspondientes, para algunos estudiosos esta situación se ha considerado como una mortalidad prestada. Otra situación donde se ven reflejadas las deficientes condiciones familiares y socioeconómicas es la prevalecía de residencia en barrios, de la soltería y bajo nivel educacional, estas características las consideramos propias de todas las pacientes que asistimos, las hallamos en los estudios previos (6, 3, 24).

En los antecedentes continúa la hipertensión arterial liderando los antecedentes familiares, pero no se encontró en los antecedentes personales, esto pudiera reflejar una falta de calidad de la historia, pues este antecedente ha sido reportado permanentemente (24). La edad predominante se ubicó en la edad reproductiva 20-24 años, algo menor que en el trabajo previo 35-39 (24). Una seria preocupación es el hecho de que la mayoría no se controló el embarazo (66,66%), este evento se repite no sólo en los trabajos priores sobre el tema (8, 9, 17, 19, 21, 22), sino que se ha hecho un resultado consecuente de diversas investigaciones; urge una vez más las campañas de motivación hacia el control prenatal, y en particular precoz y de calidad, lo más importante es que aquí tenemos uno de los factores modificables de interés en lo cual debemos insistir.

El estado obstétrico reveló un interesante análisis; las primigestas constituyeron la mitad de los casos, esto es de importancia, pues los trabajos sobre el tema suelen reportar a la multípara (21-24); lo que sí se repite constante es que sean embarazos a término. Otro evento a meditar es que todas murieron después de realizar cesárea, esto revela que se le prestó un procedimiento obstétrico, pero la intervención no fue suficiente para resolver el problema de fondo, la posible explicación pudiera estar en el hecho de que el 66,66% eran casos referidos por complicaciones severas y que su estadía en el hospital en la mitad de los casos fue menor de 12 horas. Todo esto nos revela que estamos en un centro de referencia, incluso de otros Estados y Distritos vecinos, pero lo están haciendo de manera tardía para tener éxito en el manejo del problema.

Comentario aparte es el hecho de la baja frecuencia de realización de autopsia, sólo se hizo en 1 caso (16,66%), sin embargo se solicitó a todos los casos, pero la negativa y presión de los familiares son factores que no permitieron su práctica. Ante esta situación repetitiva hemos motivado al personal del departamento para explicar a los familiares la importancia de este evento y por otra parte le hemos dado aliento al único patólogo del hospital, estas realidades implican factores hospitalarios a resolver y motivaciones médico-legales a solventar (21-24, 28).

Concluimos manifestando que en los dos últimos quinquenios la RMM se ha mantenido sin variación en el hospital. Existen factores modificables de índole familiar y de aspecto socioeconómico, dependen de una efectiva motivación educacional, salir de la pobreza es vital (29).

En el ambiente de salud, apremia la implementación del incentivo hacia la consulta prenatal precoz de alta calidad, facilitar el acceso a los centros de atención, mejorar las consultas de planificación familiar. Es conveniente visitar los centros referentes de pacientes, dictar charlas de actualización sobre el manejo de las tres patologías líderes de esta problemática materna: toxemia, entidades hemorrágicas y sepsis. Debemos instituir la autopsia como una forma de explicar las causas de muerte y mejorar la asistencia a futuro.

Todas las entidades responsables deben decir presente ante este problema. La mortalidad materna rebasa el ámbito de la salud, es una cuestión de derechos humanos. La repercusión sobre la familia, comunidad y el país, es enorme y negativa en el sector económico y social, si tomamos en cuenta el papel que la mujer realiza en la vida familiar y en el desarrollo social y económico de Venezuela.

REFERENCIAS

1. OMS. Día Mundial de la Salud 2005: cada madre y cada niño contarán. Disponible en: http://www.who.int/world-health-day/2005/es/ [ Links ]

2. Maine D, Wardlaw TM, Ward VM, McCarthy J, Birnbarm A, Akalin M. Guidelines for monitoring the availability and use of obstetric services. New York: UNICEF/OMS/FNUAP, 1997. [ Links ]

3. WHO. International Classification of Diseases (ICD). Disponible en: http://www.who.int/classifications/icd/en/ [ Links ]

4. Oficina Panamericana de la Salud. Reducción de la mortalidad y morbilidad materna: consenso estratégico inter-agencial para América Latina y el Caribe. Washington DC: PAHO, 2003. p.1-3. [ Links ]

5. Crespo J. Mortalidad materna en el Hospital Central Antonio María Pineda, Barquisimeto. Rev Obstet Ginecol Venez. 1970; 30: 497-501. [ Links ]

6. Suárez R. Mortalidad materna en Maracaibo. (1962- 1967). Rev Obstet Ginecol Venez. 1971; 3:1364-1372. [ Links ]

7. Briceño I. Mortalidad materna en el Hospital Central de Valera. Rev Obstet Ginecol Venez. 1975; 35:305-309. [ Links ]

8. Salazar J. Mortalidad materna en el Hospital Central Luis Razzetti, Barcelona. Rev Obstet Ginecol Venez. 1976; 36:121-130. [ Links ]

9. Regardiz R. Mortalidad materna en el Hospital Manuel Núñez Tovar. Rev Obstet Ginecol Venez. 1977; 37:37-42. [ Links ]

10. Agüero O, Torres J. Mortalidad materna en la Maternidad Concepción Palacios. Rev Obstet Ginecol Venez. 1977; 37:361-365. [ Links ]

11. Sukerman E, Pages P. Mortalidad materna por sepsis 1970-1979. Rev Obstet Ginecol Venez. 1981; 41:95-102. [ Links ]

12. Uzcátegui 0, Silva D. Mortalidad materna en el Hospital José Gregorio Hernández. Rev Obstet Ginecol Venez. 1981; 41:233-236. [ Links ]

13. Silva M, Petit G. Mortalidad materna. Rev Obstet Ginecol Venez. 1982; 42:95-98. [ Links ]

14. Agüero O, Torres J. Mortalidad materna en la Maternidad Concepción Palacios. Rev Obstet Ginecol Venez. 1985; 45:92-97. [ Links ]

15. Lairet O, Paz L, Lairet de Paz M. Mortalidad materna en el Hospital Central Portuguesa de Acarigua-Araure 1970-1984. Rev Obstet Ginecol Venez. 1986; 46:33-36. [ Links ]

16. Molina R, Barboza R, Urdaneta B, Salazar G. Mortalidad materna en el Hospital "Manuel Noriega Trigo". Rev Obstet Ginecol Venez. 1995; 55: 217-221. [ Links ]

17. Uzcátegui O, Centanni L, Armas R. Mortalidad materna: 1981-1994. Rev Obstet Ginecol Venez. 1995; 55: 89-92. [ Links ]

18. Molina R, Mármol de M L, Morales M, Fernández G, Leal E. Mortalidad materna en el municipio Maracaibo, Edo. Zulia, 1993. Rev Obstet Ginecol Venez. 1995; 55: 93-99. [ Links ]

19. Suárez D. Mortalidad materna en el Hospital "Dr. Adolfo D Empaire", Edo. Zulia durante los años 1988-1995. Rev Obstet Ginecol Venez. 1997; 57: 177-180. [ Links ]

20. García J, Molina R, Cepeda M. Tasas de mortalidad materna en los hospitales de Maracaibo: 1993-2000. Rev Obstet Ginecol Venez. 2002; 62: 103-108. [ Links ]

21. López Gómez JR, Bracho de L C. Mortalidad materna en el Servicio de Obstetricia del Hospital Adolfo Prince Lara. Rev Obstet Ginecol Venez. 1985; 45: 37-46. [ Links ]

22. Faneite P, Valderrama I. Mortalidad materna. 1982-1991. Rev Obstet Ginecol Venez. 1992; 52: 193-196. [ Links ]

23. Faneite P. Salud reproductiva en obstetricia. Tendencias 1969-1996. I. Mortalidad materna y perinatal. Rev Obstet Ginecol Venez. 1997: 57: 151-156. [ Links ]

24. Faneite P, Starnieri M. Mortalidad Materna directa. Hospital "Dr. Adolfo Prince Lara". 1992-2000. Rev Obstet Ginecol Venez. 2001; 61: 89-94. [ Links ]

25. ONU. La Asamblea del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas.2000. Disponible en: http://www.un.org/spanish/milenio/ index.html. [ Links ]

26. Molina R, Fernández G. Los comités de estudio de la mortalidad materna en Venezuela. Rev Obstet Ginecol Venez. 1995; 55: 237-241. [ Links ]

27. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Norma oficial para la atención integral de la salud sexual y reproductiva. Tomo I. Lineamientos para la promoción y el desarrollo de la salud sexual y reproductiva. Caracas: Editorial La galaxia; 2004. [ Links ]

28. Prahlow J, Barnard J. Pregnancy–related maternal death. Am. J Forensic Med Pathol. 2004; 25: 220-236. [ Links ]

29. Faneite P, Rivera C, González M, Faneite J, Gómez R, Álvarez L Estudio socioeconómico y alimentación en las embarazadas. Análisis médico integral. Rev Obstet Ginecol Venez. 2003; 63: 3-10. [ Links ]

Correspondencia a: Dr. Pedro Faneite: Urbanización Rancho Grande, Calle 45, Cruce Av. Bolívar. Puerto Cabello, Estado Carabobo.

e-mail: faneitep@cantv.net