Services on Demand

Journal

Article

Indicators

-

Cited by SciELO

Cited by SciELO -

Access statistics

Access statistics

Related links

-

Similars in

SciELO

Similars in

SciELO

Share

Gaceta Médica de Caracas

Print version ISSN 0367-4762

Gac Méd Caracas. vol.116 no.1 Caracas Mar. 2008

La Gaceta Médica de Caracas hace 100, 50, 25 años

Dr. J. M. Avilán Rovira

Individuo de Número

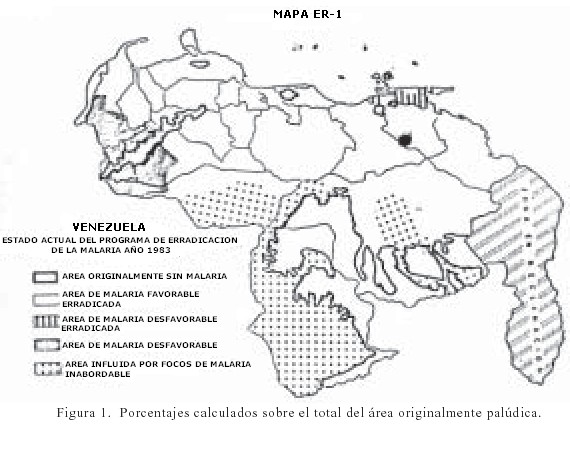

La fiebre amarilla: su origen telúrico. El virus A/Asiam/Japón/305/57 en Venezuela. Comprobación de los primeros casos de thalasemia en Venezuela. Porcentajes de superficie y población sobre el área originalmente palúdica en 1981.

Enero-marzo 1908

En la sección de "Prensa extranjera", el doctor Tomás Hernández, razonaba sobre su idea del origen telúrico de la fiebre amarilla, expuesto con anterioridad en la "Crónica Médico-Quirúrgica" de Cuba. Al hacer referencia a documentos que recibiera del Dr. Arístides Agramonte, afirma "hace más de medio siglo que el doctor Beauperthuy en sus estudios sobre fiebre amarilla en Cumaná, comunicó a la Academia de Ciencias de Medicina de París, que la fiebre amarilla no era una enfermedad contagiosa y que la trasmitían los mosquitos". Añadía que "el doctor Beauperthuy describió el mosquito "bobo" de cuerpo y patas rayadas como el más doméstico y dañino, señalando que era el "estegomia" el agente transmisor".

Relata el doctor Hernández que los documentos del Dr. Agramante llamaron la atención de la Academia de París, lo cual "motivó el nombramiento del doctor Brassac, médico de primera clase de la marina francesa, para que viniese a la Guadalupe a hacer investigaciones de la comunicación de Beauperthuy".

Según informa Hernández "El informe del doctor Brassac fue adverso. Probablemente poniendo sus ojos, no en el objetivo del microscopio, sino en su galoneada gorra y en los entorchados de sus bocamangas, tildó de locura las concepciones del genio, y en 14 minutos anuló de un plumazo los estudios y trabajos de 14 años".

Se lamenta el autor que "quedaron olvidadas y sepultadas en los archivos de la Academia las observaciones profundas y con ellas el triunfo de la verdad conquistada entonces por aquel sabio y proclamada por nosotros".

Argumenta con razón Hernández que "Si en aquella época la teoría de Beauperthuy que es la teoría de hoy, hubiera encontrado calor en las Corporaciones científicas de Europa y América, hace 50 años que la profilaxis contra la fiebre amarilla hubiera sido casi la misma que la que empleamos en la actualidad y aquellas generaciones hubieran escapado como nosotros de los estragos de tan terrible epidemia."

Hubo que esperar pues hasta 1900 cuando la Comisión Americana, "después de atrevidas experiencias y actos de abnegación que la humanidad no tendrá nunca con que demostrar su agradecimiento, proclamó que la fiebre amarilla no era contagiosa".

En el interesante artículo del doctor Hernández, cuya lectura recomendamos, después de comunicarnos estos datos, desconocidos para muchos, tan útiles para comprender porque la teoría de Beauperthuy pasó al olvido, se propone demostrar teóricamente su propia hipótesis sobre el origen telúrico de la fiebre amarilla, justificable en esa época cuando la investigación en virología e inmunología estaba en pañales.

Enero-marzo 1958

En un artículo del Dr. A. L. Briceño Rossi, Director del Instituto Nacional de Higiene, titulado El virus A/Asiam/Japón/305/57 en Venezuela, informaba que al tener noticias de la circulación de la nueva cepa del grupo "A" de los virus de influenza, en el área del Pacífico, solicitó a la Oficina Sanitaria Panamericana antígenos y sueros, con el fin de tipificar posibles casos en nuestro país. Estos materiales fueron gentilmente enviados por el "Centro Internacional de la influenza para las Américas", CDC, Atlanta, EE.UU.

A través de la División de Epidemiología y Estadística Vital, del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, se difundieron las pautas para la identificación de casos sospechosos y la correcta recolección de las muestras requeridas para confirmar el diagnóstico.

De 137 muestras procesadas en septiembre de 1957, se aislaron virus de influenza con todas las características del virus A/Asiam/Japón/305/57, de la conocida "gripe asiática" en varias poblaciones del país. Cepas del virus enviadas al CDC del Atlanta fueron debidamente confirmadas.

Según el autor, era la primera vez que se identificaba virus de influenza en el país.

El doctor Miguel A. Römer, de la Cátedra de Medicina Tropical, de la Universidad Central de Venezuela, describe la comprobación de los primeros casos de thalasemia en Venezuela, en un artículo cuya lectura recomendamos.

Después de una breve exposición sobre la etiología, patogenia, clínica y diagnóstico sobre la enfermedad, discute las distintas hipótesis sobre el origen de la mutación original. Anuncia el hallazgo de los primeros casos de thalasemia en el país, en miembros de una familia italiana residenciada desde hacía 10 años en Venezuela. Describe también el caso posteriormente comprobado en una anciana venezolana con probable ascendencia hispana.

De acuerdo al autor, aparentemente la tara hereditaria se encontraba más extendida de lo que pensó originalmente. Pensaba que la thalasemia no fuese tan infrecuente en España, donde sólo se habían reportado para la época, 3 casos de anemia de Cooley. Sugería la investigación de la enfermedad en nuestros indígenas.

Enero-marzo 1983

Nos llamó la atención la publicación de un artículo denominado "Informe epidemiológico", del doctor Rafael Rísquez Iribarren, donde informa en detalle sobre el número de casos notificados, de enfermedades de denuncia obligatoria, procedentes de las llamadas "áreas organizadas y no organizadas", en las cuales se dividía la procedencia de la información en la entonces División de Epidemiología y Estadística Vital. Presentó igualmente cifras sobre las vacunaciones practicadas en las semanas 1 al 3 de 1983.

Al describir la situación de la malaria en el país, cita a Zúñiga Cisneros: "La liberación de la malaria es equivalente a nuestra independencia política".

Señala los porcentajes de la superficie del país y de la población sobre el área originalmente palúdica en 1981, que alcanzaba el 76,7 % de la primera y el 94,1 % de la segunda, en fase de mantenimiento para la época. Sólo estaban en fase de ataque, los porcentajes complementarios: 23,3 % de la superficie territorial y 5,9 % de la población. Se ilustraba con un mapa que reproducimos en la Figura 1.