Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista de la Facultad de Medicina

versión impresa ISSN 0798-0469

RFM v.24 n.1 Caracas mar. 2001

ELECTROENCEFALOGRAFÍA NEONATAL: Su importancia en el pronóstico de la evolución neurológica de recién nacidos prematuros y a término de alto riesgo

A Faoro M1, F Pereira2 y M Colmenares3.

1

Profesora Asociado. Cátedra de Neurología. Escuela Luis Razetti. Facultad de Medicina. UCV.2

Jefe del Servicio de Neurología. Hospital Los Magallanes de Catia. Caracas.3

Técnico de Equipos Médicos III. Servicio de Neurología. Hospital Universitario de Caracas.

RESUMEN

A cincuenta y dos neonatos de alto riesgo, prematuros y a término, a quienes se les realizó un electroencefalograma (EEG) durante sus primeros días de vida, se les hizo seguimiento al mes, tres, seis y doce meses y luego cada año, tanto clínico como electroencefalográfico, para establecer si existía o no correlación entre los hallazgos del primer EEG y su evolución neurológica posterior.

El primer EEG se realizó, cuando esto fue posible, en las primeras cuatro semanas de vida. Se realizaron un total de 386 EEG. Se encontró relación entre los hallazgos del primer EEG y la evolución neurológica posterior. Los patrones electroencefalográficos con significación estadística fueron; voltaje bajo a través de todos los estadios, discontinuo y asincrónico y el inmaduro persistente.

La etiología mas frecuente en nuestros casos fue la encefalopatía hipóxico-isquémica con o sin crisis.

Concluimos que el EEG en neonatos, es un instrumento valioso, de bajo riesgo y costo para el pronóstico neurológico a largo plazo.

Palabras Claves: Electroencefalografía neonatal, Neonatos de alto riesgo, EEG, Encefalopatía anóxico-isquémica.

ABSTRACT

Fifty two high risk neonates, premature and a term, who had one electroencephalogram (EEG) during their first days of life, were followed up to one, three, six and twelve months of age and after every year with clinical and EEG examinations.

The first EEG was taken, when possible, in the first four weeks of life. We did 386 EEG. There was a relationship between the EEG changes in the first EEG and the neurological outcome. The EEG patterns with statistical significance were: low voltage through all states, discontinuous and asynchronous pattern and persistent immaturity.

The most common etiology in our cases was the hipoxic-ischemic encephalopathy with or without seizures.

We concluded that the EEG is a valuable, low risk and low price tool for long term neurological follow up and prognostic.

Key Words:

Neonatal EEG, High-risk neonate, Anoxic-ischemic encephalopathy.__________________

Introducción

El electroencefalograma (EEG) es uno de los pocos métodos de que disponemos para evaluar la función del sistema nervioso central. Además de tener las ventajas de ser no cruento y de bajo costo.

Las modernas técnicas de neuroimágenes, como la tomografía y resonancia son métodos estructurales, que nos permiten ver la lesión, pero no nos informan acerca del proceso patofisiológico que se sucede en la misma.

Durante el período neonatal ocurren grandes e importantes cambios neurofisiológicos en el cerebro del neonato, de allí la importancia de disponer de un método que nos evalúe estos cambios, tanto en el neonato sano, pero aún más en el enfermo. Por esto en las últimas décadas se ha observado un interés creciente por la electroencefalografía neonatal, debido a que en los neonatos el EEG es muy útil para establecer pronóstico neurológico a largo plazo, a diferencia de niños y adultos donde es usado principalmente para evaluar pacientes con crisis epilépticas.

Además de establecer pronóstico en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, el EEG se utiliza para la valoración de las crisis neonatales, que en el recién nacido es una patología frecuente que no siempre tiene su equivalente clínico. Además, de permitir hacer el diagnóstico de crisis en aquellos casos de las llamadas crisis sutiles, las cuales en muchas ocasiones no son reconocidas por el neonatólogo y que de no ser tratadas pueden conducir a daño neuronal condicionando lesiones, a veces, irreversibles, las cuales a su vez dejarán secuelas neurológicas a largo plazo.

Población y métodos

Nuestro trabajo consistió en un estudio prospectivo de EEG de neonatos provenientes de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital universitario de Caracas, Venezuela, desde Octubre de 1985 hasta Mayo de 1992.

El presente trabajo muestra los resultados de 52 neonatos que fueron los que cumplieron con todos los requisitos del estudio.

Los neonatos eran referidos al Laboratorio de EEG, después de una evaluación realizada por un neonatólogo o por un neuropediatra.

Los recién nacidos fueron seguidos en su evolución neurológica posterior por un neuropediatra, quien realizó evaluaciones a intervalos periódicos.

La edad gestacional de los neonatos varió entre 30 y 41 semanas. Sin embargo, la edad concepcional para el momento del primer EEG estuvo entre 33 y 45 semanas.

Por razones de índole técnica, no se pudieron realizar los EEG en la Unidad de Cuidados Intensivos y esto explica la diferencia en algunos casos entre la realización del primer EEG y el momento de la afección.

De los 52 neonatos incluidos en el estudio, 33 (63,46%) fueron seguidos por un período de 5 a 6 años. 17 (32,69%) fueron seguidos por un período entre 3 y 4 años y 2 (4,2%) han sido seguidos por un período de dos años.

A 18 neonatos (34,61%) se les practicó el primer EEG en la primera semana de vida, a 23 (44,23%) entre la segunda y cuarta semana de vida y a 11 (21,15%) después de la cuarta semana.

Si el recién nacido era prematuro, se trataba de realizar un EEG cada semana hasta alcanzar el término y luego a los 1, 3, 6 y 12 meses y posteriormente a intervalo anual. Si el recién nacido era a término, se realizaban EEG al mes, 3, 6 y 12 meses y luego a intervalo anual. El número total de EEG para cada neonato varió entre 5 y 11.

Se realizaron y evaluaron un total de 386 electroencefalogramas.

Los EEG se realizaron en un electroencefalógrafo de 16 canales, marca Bataglia, Era-39, o en un electroencefalógrafo de 8 canales, marca Nihon Khoden. Los electrodos fueron colocados en las posiciones correspondientes a: FP1, FP2, C3, C4, T3, T4, O1, O2 y CZ del sistema 10-20. En el periodo neonatal igualmente se realizó monitoreo de ojos, respiración, electrocardiograma y electromiograma. Los electrodos se colocaron con colodión y se realizaron montajes referenciales y bipolares, siguiendo las normas de la Sociedad Americana de Electroencefalografía. Los registros tuvieron una duración aproximada de una hora y realizados por un técnico especialmente entrenada para ello. Los electroencefalogramas fueron interpretados por la autora del trabajo, quien posee un entrenamiento en interpretación de EEG neonatales, realizado en la Universidad de Minnesota, bajo la supervisión del Dr. Fernando Torres y está certificada por el American Board de Electroencefalografía.

Los EEG fueron clasificados incluyendo criterios de la clasificación de Lombroso, 1985, Stockard, 1992, Holmes, 1992 y Hahn, 1992.

Los factores etiológicos fueron tomados de la historia clínica y clasificados de la siguiente manera:

Enzimopatías.

Asfixia con o sin convulsiones.

Hemorragia intracraneana.

Trastornos metabólicos con o sin convulsiones (hipocalcemia, hipoglucemia).

Convulsiones de etiología no precisada.

Sepsis.

Trauma obstétrico.

Membrana hialina.

Prematuridad con o sin complicaciones.

Los resultados fueron analizados utilizando la prueba exacta de Fisher.

Las secuelas neurológicas para el objeto del presente trabajo fueron clasificadas así:

Retardo mental.

Parálisis cerebral con o sin retardo mental.

Trastornos del lenguaje.

Crisis epilépticas.

Resultados

Los hallazgos electroencefalográficos del primer EEG fueron:

1. Patrón normal: 24 casos (46,1%).

2. Patrón de asimetría interhemisférica de amplitud: 7 casos (13,4%).

3. Patrón de voltaje bajo a través de todos los estadios: 6 casos (11,4%).

4. Patrón discontinuo y asincrónico: 5 casos (9,6%).

5. Patrón inmaduro persistente: 5 casos (9,6%).

6. Patrón de brote supresión con o sin crisis eléctricas: 2 casos (3,8%).

7. Patrón de puntas multifocales: 2 casos (3,8%).

8. Patrón ictal multifocal con anormalidad de la actividad basal: 1 caso (1,9%).

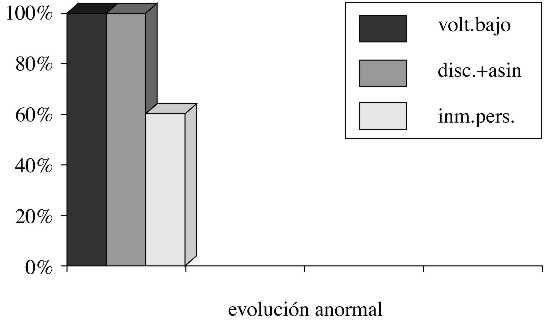

El análisis estadístico de la muestra utilizando la prueba exacta de Fisher, mostró que los patrones estadísticamente significativos fueron: (Gráfico 1)

Patrón de voltaje bajo a través de todos los estadios, donde los seis neonatos con este patrón (100%) tuvieron una evolución marcadamente anormal, p = 0,03.

Patrón discontinuo y asincrónico donde los 5 neonatos (100%) tuvieron una evolución anormal, p = 0,02.

Patrón inmaduro persistente, de un total de 5 neonatos, 3 (60%) tuvieron una evolución anormal, p = 0,049.

Gráfico 1: Patrones con significación estadística

Los patrones: brote supresión y el de anormalidad de la actividad de base y crisis multifocales, no mostraron significación estadística probablemente debido al escaso número de recién nacidos que presentaron estos patrones.

Llama la atención en nuestra muestra, la ausencia de patrones como el de las puntas rolándicas positivas y puntas temporales positivas. Tampoco encontramos en nuestra muestra los patrones: inactividad eléctrica cerebral, delta difuso o atenuación focal.

Creemos que esto se debió a dos factores principalmente: 1º a lo relativamente pequeña de la muestra y 2º a la imposibilidad técnica de realizar los trazados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

En cuanto a los hallazgos electroencefalográficos del 1er. EEG y la evolución neurológica posterior encontramos lo siguiente: Todos los neonatos que presentaron los patrones de brote supresión con o sin crisis, voltaje bajo a través de todos los estadios, discontinuo y asincrónico y el de anormalidad de la actividad de base y crisis multifocales, tuvieron una evolución anormal.

De los cinco neonatos que presentaron el patrón inmaduro persistente, tres, tuvieron una evolución neurológica anormal, mientras que de siete neonatos que presentaron el patrón de asimetría interhemisférica de amplitud, solo dos tuvieron una evolución neurológica anormal.

De los 24 neonatos que tuvieron su primer EEG normal, 18 (75%) también tuvieron una evolución neurológica normal.

En 77% de los neonatos el primer EEG se realizó en las primeras cuatro semanas de vida.

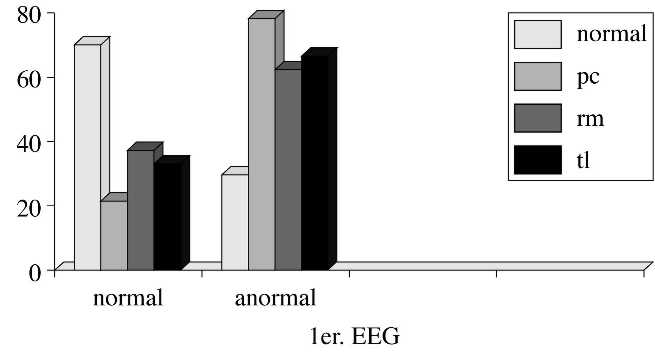

El estado clínico al final de la observación fue la siguiente: (Ver gráfico 2)

Normal: 27 neonatos (51,9%). 1er. EEG anormal: 29,8%.

Parálisis cerebral: 14 neonatos (26,9%). 1er. EEG anormal: 78,5%.

Retardo mental: 8 neonatos (15,3%). 1er. EEG anormal:62,5%.

Trastornos del lenguaje: 3 neonatos (5,7%). 1er.EEG anormal: 33,3%.

Gráfico 2: relación entre el 1er Eeg y la evolución neurológica

Sólo 6 neonatos (11,5%) han presentado crisis epilépticas en su evolución posterior.

Siete neonatos (13,4%) presentan en sus EEG, actividad paroxística específica, pero aún no han presentado crisis.

Nos llama la atención, la escasez de pacientes que presentan crisis epilépticas, seis (11,5%).

Al analizar la relación entre el factor etiológico y el patrón electroencefalográfico al inicio, tenemos que el antecedente de asfixia con o sin convulsiones, fue mas frecuente entre los neonatos con EEG anormales (72,72%).

Discusión

Al observar los resultados vemos que los patrones que mostraron significación estadística con relación a la evolución neurológica posterior son:

1. Patrón de voltaje bajo a través de todos los estadios.

2. Patrón discontinuo y asincrónico.

3. Patrón inmaduro persistente.

Con respecto al patrón de voltaje bajo a través de todos los estadios, coincidimos con la mayoría de los autores revisados, en que es un patrón de mal pronóstico, especialmente si persiste después de las primeras semanas de vida(1,2,3,4).

Este patrón puede verse en una gran variedad de encefalopatías neonatales, incluyendo la hipóxico-isquémica, hidrocefalia congénita, hemorragia intracraneal severa, pero también puede verse en trastornos metabólicos o tóxicos.

En cuanto al patrón discontinuo y asincrónico, igualmente coincidimos en que conlleva muy mal pronóstico(1,3,5).

Con respecto al patrón inmaduro persistente, nos llama la atención su significancia estadística, puesto que es un patrón controversial. Así tenemos que la literatura muestra resultados diversos, Da Costa, 1980(6) y Hahn, 1990(7), lo relacionan con mal pronóstico. Lombroso, 1985, también está de acuerdo; mientras que Holmes, 1992 y Rowe, 1985, señalan que este patrón no tiene valor predictivo para secuelas a largo plazo.

Los patrones de brote supresión y el de inactividad eléctrica cerebral, son patrones de muy mal pronóstico de acuerdo a todos los autores. Nosotros encontramos lo mismo, aunque en nuestra serie dichos patrones no tuvieron significación estadística, probablemente por el escaso número de ellos.

En nuestra muestra no encontramos el patrón de puntas rolándicas positivas y no tenemos una clara explicación para ello. Este patrón también es de mal pronóstico(5,8,9,), Clancy, 1983, Aso, 1989.

También tuvimos escasez de patrones ictales, probablemente debido a la imposibilidad de realizar estudios en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

El patrón de puntas multifocales, es un patrón cuyo significado permanece incierto. Anderson, 1985(10), encuentra que los prematuros normales no tienen puntas u ondas repetitivas, por otro lado Tharp, 1981(1), Elligson, 1980(11), Karbowski, 1980(12), aseguran que sí las presentan. Hrachory, 1990(13), opina que si son de localización occipital son siempre anormales, no así si se encuentran en otras localizaciones. De tal manera que faltan otros estudios prospectivos para dilucidar este punto.

En cuanto al momento de realizar el primer EEG, coincidimos con todos los autores en que mientras mas cercano al insulto neurológico, mejor, sin embargo no parecen existir diferencias importantes si se realiza en las primeras cuatro semanas.

Igualmente, coincidimos en la importancia de realizar gráficos seriados para poder dar valor pronóstico a algunos patrones tales como el inmaduro, ya que si la inmadurez es sólo transitoria, no conlleva a un pronóstico desfavorable como la inmadurez persistente.

En cuanto a los factores etiológicos, al igual que la literatura, encontramos que, la asfixia ocupa el primer lugar, seguida de la hemorragia intracraneana.

Referencias Bibiográficas

1. Tharp BR, Cukier F, Monod N. The prognostic value of the EEG in premature infants. Electroenceph. Cli. Neurophysiol. 1981; 51: 219-236. [ Links ]

2. Rowe JC, Holmes GL, Hafford S, Baboval D, Robinson S, Phillis A, Rosenkrantz T, Raye J. Prognostic value of the electroencephalogram in term and preterm infants following neonatal seizures. Electroenceph. Clin. Neurophysiol. 1985; 60: 183-196. [ Links ]

3. Holmes Gregory and Lombroso Cesare. EEG abnormalities in neonates. American Electroencephalography Society. 27th. Annual course in Clinical EEG and Electrophysiology. San Francisco. California. 1992; Set16-18. [ Links ]

4. Lombroso Cesare. Neonatal Poligraphy in full term and premature infants: A review of normal and abnormal findings. Journal of Clinical Neurophysiol. 1985; 2(2):105-155. [ Links ]

5. Aso K, Scher M, Barmada MA. Neonatal electroencep-halography and neuropathology. Journal of Clin. Neurophysiol. 1989; 6: 103-123. [ Links ]

6. Da Costa J, Lombroso CT. Neurophysiological correlates of neonatal intracranial hemorrhages. Electroenceph. Clin. Neurophysiol. 1980; 50: 183-184. [ Links ]

7. Hahn JS, Tharp B. The dysmature EEG pattern in infants with bronchopulmonary dysplasia and its prognostic implications. EEG. Clin. Neurophysiol. 1990; 76: 106-113. [ Links ]

8. Cukier F, André M, Monod N. Dreyfus-Brisac C. Apport del EEG au diagnostic des hemorragies intraventriculaires du premature. Re. Electroencephalogr. Neurophysiol. Clin. 1972; 2: 318-322. [ Links ]

9. Clancy RR. Interictal sharp electroencephalographic transients in neonatal seizures. Journal of Child Neurology. 1989; 4(1): 30-8. [ Links ]

10. Anderson Charlotte, Torres Fernando and Faoro Angelina. The EEG of early premature. EEG and Clin. Neurophysiol. 1985; 60:95-105. [ Links ]

11. Elligson RJ, Peters JK. Development of EEG and daytime sleep patterns in normal full term infants during the first 3 months of life: Longitudinal observations. EEG and Clin. Neurophysiol. 1980; 49:112-124. [ Links ]

12. Karbowski K. and Necka A. Rigth mid-temporal sharp EEG transients in healthy newborns. Electroenceph. And Clin. Neurophysiol. 1980; 48: 461-469. [ Links ]

13. Hrachory RA, Mizhari EM, Kellaway P. Electroencephalography of the newbornb. In: Daly DD, Pedley TA Eds. Current Practice of Clinical Electroencephalography. New York. Raven Press. 1990; 201-252. [ Links ]