Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Zootecnia Tropical

versión impresa ISSN 0798-7269

Zootecnia Trop. v.25 n.1 Maracay ene. 2007

Evaluación de diferentes tipos de deshidratación de raíz y follaje de yuca amarga (Manihot esculenta) sobre su composición química

Rafael Quiñónez, Carlos González, Delia Polanco, Brunilda Perdomo y Humberto Araque*

* Facultad de Agronomía. Universidad Central de Venezuela. Maracay, Aragua. Venezuela. *Correo E: araqueh@agr.ucv.ve

RESUMEN

El estudio se realizó con el objetivo de determinar el impacto de distintos tipos de secado de yuca amarga (Manihot esculenta) sobre la composición química de la raíz y follaje. Se utilizaron los siguientes tratamientos: T1: Patio de secado (PS); T2: Cuarto de secado con techo de vidrio (CS); T3: Estufa (E) y T4: Túnel de secado (TS). Se realizaron análisis bromatológicos del material, así como la concentración de ácido cianhídrico (HCN total y libre) y del contenido de cianuro total y libre. En la raíz, la MS, la cantidad total de almidón y de azúcares reductores no se afectaron (P>0,05); mientras que el porcentaje de azúcares totales aumentó a medida que es mayor la temperatura de secado en TS y E (8,56 y 7,29, respectivamente), con diferencias (P<0,01) en CS y PS (5,43 y 5,72, respectivamente). La determinación de MS, PC y FND en el follaje no presentaron diferencias. La concentración de HCN total se redujo de 132,73 ppm en la raiz fresca a 98,01 86,44 76,09 y 63,63 ppm para PS, CS; E y TS, respectivamente. En el follaje la concentración disminuyó de 135,59 ppm a 65,19 ppm (PS); 54,06 ppm (CS), 45,17 ppm (E) y 31,32 ppm (TS). Se concluye que las altas temperaturas y el deshidratado rápido a altas temperaturas son excelentes para disminuir la concentración de HCN tanto para la raíz como para el follaje. Sin embargo, ocurre cierto deterioro de la calidad de la raíz por el aumento en la cantidad de azúcares totales.

Palabras clave: Yuca amarga, composición química, HCN, tipos de deshidratado.

Effect of different types of root and leaf dehydration of bitter cassava (Manihot esculenta) on its chemical composition

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the impact of the type of drying treatment of roots and leaves of bitter cassava (Manihot esculenta), on its chemical composition. The treatments were: T1: yard drying (PS); T2: drying on room with glass roof (CS); T3: Stove (E) and T4: on drying tunnel (TS). Chemical analyses and hydrocyanic acid (HCN, free and total) concentration were determined. In the roots, MS, the total quantity of starch and of sugars reducers were not affected (P>0.05); while the percentage of total sugars increased with the drying temperature in TS and E (8.56 and 7.29, respectively), with differences (P<0.01) in CS and PS (5.43 and 5.72, respectively). The determination of MS, PC, and FND in the leaves did not show differences. The concentration of total HCN decreased from 132.73 ppm in fresh roots to 98.01 86.44 76.09, and 63,63 ppm for PS, CS, E, and TS, respectively. In the leaves the concentration diminished from 135.59 ppm to 65.19 ppm (PS); 54.06 ppm (CS), 45.17 ppm (E), and 31.32 ppm (TS). It is concluded that high temperatures and fast dehydration are excellent to lower the concentration of HCN for roots and leaves. However, some deterioration of the quality of the root occur due to the increment in the quantity of total sugars.

Keywords: Bitter cassava, chemical composition, HCN, types of dehydrated.

Recibido: 02/10/2006 Aceptado: 07/12/2006

INTRODUCCIÓN

En Venezuela, la producción de cerdos tiene índices productivos eficientes basados en una producción vegetal deficiente con alta dependencia de las importaciones. Este es un esquema productivo frágil y no es el más apropiado para nuestras condiciones (González, 1994), por lo que resulta indispensable evaluar recursos con ventajas agroecológicas, que aprovechen las condiciones del trópico. La escasa disponibilidad, elevado precio y competencia con el consumo humano de las fuentes convencionales, constituyen un obstáculo para mantener la rentabilidad de la producción porcina (Pérez, 1997).

Recursos que merecen atención es la yuca amarga (Manihot esculenta,Cranzt), que posee alto nivel de almidón en la raíz y el follaje es un recurso fibroso-proteico de buena calidad dada la digestibilidad de sus componentes. Su limitado uso en la alimentación animal, obedece al desconocimiento de sus bondades nutricionales (González et al., 1999), así como el alto nivel de fibra, que podría afectar la respuesta fisiológica del animal, ocasionando aumento de la velocidad de tránsito y bajo aprovechamiento de los nutrimentos (Gonsalvo et al., 2001). Además posee factores antinutricionales (HCN, ácido cianhídrico), requiriendo un tratamiento previo para reducir la toxicidad a niveles aceptables; que no afecte a los cerdos.

En este sentido el objetivo de este trabajo fue determinar el impacto del tratamiento de secado de raíz y follaje de yuca amarga sobre la composición química: proteína, azúcares reductores y totales, almidón, fibra neutro detergente, la concentración de ácido cianhídrico antes y después del deshidratado en diferentes estructuras de deshidratado.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento fue realizado en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela a 10º 17` N y 67º 3` O, a una altura de 455 msnm y una pluviosidad promedio anual de 982 mm.. Se utilizó el clon de yuca UCV-2241 con edad de 12 meses al cual sólo se realizó control de malezas al inicio del cultivo. Las raíces fueron cosechadas y lavadas con agua corriente, troceadas en rodajas de 0,4-0,5 cm de espesor, las cuales se pesaron y se distribuyeron en los diferentes tratamientos de secado. Así mismo, el follaje de yuca fue pesado para ser colocado en los diferentes tratamientos de deshidratado. Se utilizó un diseño completamente al azar, con 4 tratamientos y 7 repeticiones por tratamiento. Los tratamientos fueron tanto para la raíz como para el follaje: T1: Patio de secado (PS) (Tratamiento testigo); T2: Cuarto de secado con techo de vidrio (CS); T3: Estufa (E) y T4: Túnel de secado (TS), con temperaturas de 25, 40, 65 y 183ºC, respectivamente, hasta alcanzar peso constante. Las temperaturas en cada una de las estructuras fueron chequeadas a través de termómetros diariamente y promediada al final del ensayo.

A la raíz y al follaje de yuca, fresca y deshidratada, se les realizaron análisis bromatológicos de humedad, proteína, fibra neutro detergente (FND), azúcares reductores (AZR) y azúcares totales (AZT) a través de los métodos de la AOAC (1990) y de Van Soest (1991), respectivamente. El almidón total (AT) se determinó por el método de McCready et al. (1956), empleando un Spectrometer Lambda II Perkin Elmer UV/VIS, a 520 nm, para la lectura de la absorbancia. Se determinó el HCN total y libre a través del método de Cooke (1979), modificado por O' Brien et al. (1991). La absorbancia se midió a 620 nm, en un espectrofotómetro Espectronic 20. El contenido de cianuro total y libre se calculó mediante la ecuación de Cooke (1979) ajustada por O' Brien et al. (1991). El cianuro potencial (CNP, equivalente a la cantidad de linamarina + el cianuro no glicosidico), se calculó por diferencia entre el HCN total y el libre. La linamarasa (EC 3.2.1.21) se extrajo de la cáscara de raíces de una variedad obtenida en el mercado local y su actividad se determinó por el método de Cooke (1979). La enzima se almacenó a -20ºC y su actividad se chequeó periódicamente a fin de garantizar una actividad de 3 EU/mL. A los datos se les realizó análisis de varianza por el método de cuadrados mínimos, con un modelo de efectos fijos, para igual número de observaciones. Se verificó el cumplimiento de los supuestos del análisis de la varianza. Se utilizó el paquete estadístico Statixtix versión 8.0. En aquellas variables con diferencias estadísticas significativas (P<0,01) se aplicó la prueba de comparación de medias de Tukey (Steel y Torrie, 1985).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

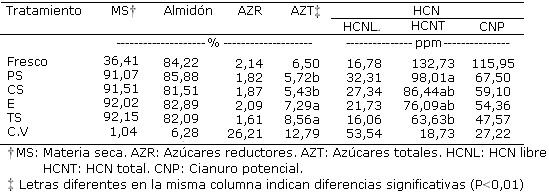

En el Cuadro 1 se presenta la composición química y la concentración de HCN de la raíz de yuca amarga, para los diferentes tratamientos. El porcentaje de MS, la cantidad de AT y de AZR no se vieron afectados por el tipo de deshidratado utilizado (P>0,05); los valores de almidón son bajos al compararlos con los obtenidos por Sequera (1994) de 98,67%, lo cual puede deberse a una hidrólisis del almidón durante el proceso. El porcentaje de AZT se incrementó (P<0,01) a medida que aumentó la temperatura de secado, como se demuestra al comparar T1 y T2 (temperatura de 25 y 40ºC) en comparación a los tratamientos con altas temperaturas del proceso de 65 y 183ºC (T3 y T4), que logra modificar el almidón en dextrinas, situación conocida por Dergal (1999) quien afirma que las altas temperaturas aceleran los cambios que se suceden en los monosacáridos, catalizando las reacciones de caramelización y oscurecimiento no enzimático. Wiseman (1993) reporto que el deshidratado mejora la digestibilidad del almidón, contrario a un calentamiento excesivo, resultando en una menor disponibilidad de los nutrimentos, y por tanto, en una menor calidad nutricional, situación que se obtuvo con el presente trabajo al incrementarse el porcentaje de AZT. Para el HCN libre y el CNP, no hubo diferencias significativas entre tratamientos pudiéndose trabajar en la elaboración de raciones para cerdos con raíz de yuca sin afectar la palatabilidad ni el consumo. No obstante, se presentaron diferencias (P<0,01) para la reducción de los niveles de HCN total en la raíz fresca desde 132,73 ppm hasta 98,01 ppm; 86,44 ppm; 76,09 ppm y 63,63 ppm en PS, CS, E y TS, respectivamente. Se observo mayor reducción en TS, coincidiendo con CIAT (1981), donde el tipo de estructura y temperatura de deshidratado, además del tamaño, afectaron la calidad del producto procesado y particularmente sus niveles de HC

Cuadro 1. Composición química y HCN de la raíz de yuca amarga con respecto a los diferentes tratamientos de deshidratado.

En el Cuadro 2 se muestran los valores de MS, PC, FDN y el nivel de reducción en la concentración de HCN del follaje de yuca, no detectándose diferencias (P>0,05) para los diferentes tratamientos de secado. Los valores de PC están en el rango de 19,5 y 30,15% encontrado por Thacker & Kirkwood (1990) y más bajos a los reportados por González et al. (1999) de 30,15%. Estas diferencias pueden obedecer a cambios en fertilidad del suelo, clima, etapa de madurez en la cosecha; entre otras, siendo esta última, el factor que más contribuye a tal variabilidad (Thacker y Kirkwood, 1990). La fracción de FND contenida en el follaje de yuca amarga son más bajos comparado con lo reportado por González et al. (1999) de 41,50% y Wanapat et al. (2000) de 44,3%. En este sentido, la composición nutricional del follaje de yuca depende en gran parte de la edad de la planta y de la relación tallo:hoja; determinando la cantidad de fibra y proteína, y a su vez la calidad del producto final para la alimentación de animales monogástricos

| Cuadro 2. Composición química y HCN del follaje de yuca con respecto a los diferentes tipos de secado. | ||||||

| Tratamiento | MS | PC | FND | HCN | ||

| HCNL | HCNT | CNP | ||||

| --------- % --------- | ----------- ppm ------- | |||||

| Fresco | 25,72 | 21,40 | 32,35 | 5,10 | 140,69 | 135,59 |

| PS | 93,52 | 21,84 | 37,94 | 14,40 | 77,29a | 62,49a |

| CS | 93,68 | 21,28 | 36,81 | 19,79 | 67,28ab | 47,49ab |

| E | 93,74 | 21,56 | 36,79 | 18,25 | 63,54ab | 45,29b |

| TS | 94,38 | 21,37 | 38,92 | 22,50 | 54,03b | 31,53c |

| C.V. | 0,67 | 3,38 | 4,64 | 36,32 | 19,78 | 14,92 |

| MS: Materia seca. PC: Proteína cruda. FND: Fibra neutro neutro detergente. HCNL: HCN libre. HCNT: HCN total. CNP: Cianuro potencial. Letras diferentes en la misma columna indica diferencias significativas (P<0,01). | ||||||

El HCN total presentó diferencias (P<0,01) para los tratamientos PS y TS, con CS y E. En este sentido, se evidencia la perdida de HCN total a medida que aumenta la temperatura. Estos resultados son similares a los obtenidos por Phuc et al. (2001b), donde los valores de HCNT fueron: 59 ppm (secado al sol) y 28 ppm (secado a 105ºC). En este sentido, Phuc et al. (2001a) señalan que el secado lento al sol, resulta en un aumento de la actividad cianogénica, comparado con el secado artificial a 105ºC. No obstante, Oke (1994) planteó que a 105ºC el secado tiene un marcado efecto sobre el contenido de cianuro en las hojas de yuca y su toxicidad, por lo que estos antecedentes conllevan a verificar que existe retención de HCN total al aumentar la temperatura de secado (CIAT 1981).

En el CNP, se detectaron diferencias (P<0,01) para PS, E y TS, logrando una reducción en los niveles en follaje fresco de 135,59 ppm, considerado alto (>100 ppm) a un valor moderado (entre 50 y 100 ppm) para PS (65,19 ppm) y CS (54,06 ppm) y valores bajos (<50 ppm) para E (45,17 ppm) y TS (31,32 ppm), según la clasificación propuesta por Mkpong et al. (1990), donde la mayor temperatura de las estructuras es el factor que determina la eliminación de CNP en follaje.

CONCLUSIONES

El contenido de almidón y azúcares reductores en la raíz; la proteína cruda y fibra neutro detergente del follaje no se vieron afectados por el tipo de deshidratado, no obstante, el aumento en la proporción de azúcares totales en raíz de yuca es producto del aumento de la temperatura del proceso. Así mismo, la concentración de HCN disminuyó tanto para la raíz como para el follaje, ocurriendo la mayor retención de HCN en PS; no obstante, a esta concentración, ambos recursos pueden ser usados en la alimentación de animales monogástricos.

En las condiciones experimentales descritas, para garantizar un buen desarrollo y rápido crecimiento de las plantas en vivero, se deben utilizar estacas de 30 y 40 cm de longitud, con un grosor entre 3 y 3,9 cm y un número de yemas entre 4 y 5 para que las estacas puedan ser transplantadas a partir de la sexta semana.

AGRADECIMIENTO

Al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) por el financiamiento otorgado para la realización de esta investigación.

LITERATURA CITADA

1. AOAC. 1990. Official Methods of Analysis. 15ta ed. Association of Official Analytical Chemists. Arlington. USA. [ Links ]

2. CIAT. 1981. Informe Anual del Programa de Yuca. Centro Internacional de Agricultura Tropical. Cali. Colombia. [ Links ]

3. R Cooke. 1979. An enzymatic assay for the total cyanide content of cassava. J. Sci. Food. Agrc., 29: 345 – 352. [ Links ]

4. Dergal B. 1999. Química de los Alimentos. 3rª ed. Alhambra México. [ Links ]

5. Gonsalvo S., D. Nieves, J. Ly, M. Macias, M. Caron & V. Martínez. 2001. Algunos aspectos del valor nutritivo de alimentos venezolanos destinados a animales monogástricos. Livestock Res. Rural Dev., 13(2): www.cipav.org.co/lrrd/lrrd13/2/gonz132.htm [ Links ]

6. C González. 1994. Utilización de la batata (Ipomoea batata L) en la alimentación de cerdos confinados y en pastoreo. Tesis Doctoral. Fac. Agronomía. Univ. Central Ven., Maracay. [ Links ]

7. D González, C González, I Díaz, J Ly, H Vecchionacce. 1999. Determinación en cerdos de la digestibilidad total aparente de los nutrientes del follaje de yuca amarga (Manihot esculenta Crantz) en interacción con lípidos. Rev. Comp. Producción Porcina, 6(1): 40-48. [ Links ]

8. R. McCready, J. Guggols & H. Silveira. 1956. Determination of starch and any lose in vegetable. Anal. Chem., 22(9): 1156-1158. [ Links ]

9. O.E. Mkpong, H. Yan, G. Chism. & R. Sayre. 1990. Purification, caractherization and localization of linamarasa in cassava. Plant Physiol., 93: 176 – 181. [ Links ]

10. G O'Brien, A Taylor, N Poulter. 1991. Improved enzyme assay for cyanogens in fresh and processed cassava. J. Sci. Food Agric., 56: 277 – 289. [ Links ]

11. O.L Oke. 1994. Eliminating cyanogens from cassava through processing: Technology and tradition. Acta Hort., 375: 163-174. [ Links ]

12. R Pérez. 1997. Feeding Pigs in the Tropics. FAO Animal Production and Health Paper No. 132. Roma. [ Links ]

13. B.H.N. Phuc, J.E. Lindberg, B. Ogle, & S. Thomke. 2001a. Nutritive evaluation with rats of tropical biomass products for monogastrics: Comparison of eight green products evaluated at two levels of inclusion in relation to a casein diet. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 14(7): 986-993. [ Links ]

14. Phuc B., B. Ogle & E. Lindberg. 2001b. El valor nutritivo de la mandioca para los animales monogástricos. Disponible en línea: http://www.mekarn.org/procKK/contents.htm [ Links ]

15. Sequera B. 1994. Efecto de la interacción entre las harinas de arroz, maíz y yuca y los aceites vegetales comestibles de maíz y palma sobre la digestibilidad de nutrientes y parámetros sanguíneos en ratas adultas. Trabajo de grado, Fac.Agronomía, Univ. Central Ven., Maracay. [ Links ]

16. Steel R. & J. Torrie. 1985. Bioestadística: principios y procedimientos.2da ed. McGraw Hill. México. [ Links ]

17. Thacker P. & R. Kirkwood. 1990. Nontraditional feed sources for use in swine production. Butterworth Publishers, Stoneham, USA. [ Links ]

18. P Van Soest, J Robertson, B Lewis. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dietary Sci., 74: 3583 – 3597. [ Links ]

19. M Wanapat, A Petlum, O Pimpa. 2000. Supplementation of cassava hay to replace concentrate use in lactating Holstein Friesian crossbreds. Asian-Aus. J. Anim. Sci., 13: 600-604. [ Links ]

20. Wiseman J. 1993. El procesado de cereales en dietas de monogástricos. IX Curso de especialización FEDNA. Barcelona. España. [ Links ]