Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista de Pedagogía

versión impresa ISSN 0798-9792

Rev. Ped v.30 n.87 Caracas dic. 2009

Efecto de un programa de comprensión de textos de contenido moral en las estructuras de razonamiento moral de estudiantes del primer año del Ciclo Diversificado

Antonio Donado TOLOSA1, Carlos Enrique ZERPA 2

1 Universidad Autónoma del Caribe, Colombia. andoto@gmail.com

2 Universidad Simón Bolívar. czerpa@usb.ve

RESUMEN

Se estudió el efecto de un programa de comprensión de textos de contenido moral en las estructuras de razonamiento moral de estudiantes del primer año del Ciclo Diversificado de un colegio privado de la ciudad de Caracas. La hipótesis de trabajo se derivó de una lectura del modelo de Kohlberg (1992) de desarrollo moral que encontraba relaciones entre éste y los modelos de desarrollo de las estructuras de pensamiento mediante el análisis de la estructura del texto, presupuesto de los hallazgos posteriores de Narváez (1999) acerca de la relación condicional entre los niveles de desarrollo cognitivo y las estructuras del razonamiento moral que se activan ante la lectura de un texto de contenido moral. Se aplicó un diseño cuasi-experimental de grupo de control no equivalente que incluyó un grupo experimental y un grupo control de asignación no aleatoria. La muestra estuvo conformada por 86 participantes de ambos sexos, con una edad media de 16,5 años. El programa que recibió el grupo experimental se estructuró con base en las estrategias cognitivas y meta-cognitivas de identificación de la macro-estructura del texto, el reconocimiento de las ideas principales, el seguimiento de la progresión temática, la representación gráfica del texto y el plan de lectura, enseñadas con el método de instrucción directa. Este conjunto de estrategias se utilizaba no sólo para favorecer la comprensión sino también para crear un clima de análisis y discusión de los contenidos más relevantes. Las mediciones del pre test y el post test de comprensión de lectura se realizaron mediante instrumentos no estandarizados, y las del desarrollo del juicio moral se hicieron aplicando el DIT (Defining Issues Test). Los resultados del post test evidenciaron diferencias significativas de comprensión a favor del grupo experimental, pero los niveles del juicio moral mostraron mínimas diferencias entre el pre test y el post test, tanto para el grupo control como para el experimental. Tales hallazgos sugieren que los objetivos de mejorar la comprensión de la lectura son pertinentes también para la educación moral, pero para favorecer el ascenso en la jerarquía de niveles del juicio moral descritos por Kohlberg, las estrategias cognitivas y meta-cognitivas de comprensión lectora utilizadas no resultaron suficientes.

Palabras clave: Desarrollo moral, estrategias para la comprensión de la lectura, instrucción directa, textos morales.

Effect of a program of compehension of texts with moral content on the structures of moral reasoning of students of the first year of the diversified cycle

ABSTRACT

The work studied the effect of a program of comprehension of texts with a moral content in the structures of moral reasoning of students of the first year of the Diversified Cycle at a private school in Caracas. The working hypothesis arose from a reading of Kohlbergs model of moral development (1992) and sought relationships between this and the models of development of the structures of thought through the analysis of text structure, presupposed in the findings following Narvaez (1999) on the conditional relation between the levels of cognitive development and the structures of moral reasoning that are activated by a reading of a text high on moral content. A quasi-experimental design of a non-equivalent control group was applied that included an experimental group and a control group selected non-randomly. The sample was made up of 86 participants of both sexes with an average age of 16.5 years. The program that the experimental group received was structured on the basis of cognitive and metacognitive strategies of identification of the macro-structure of the text, the recognition of main ideas, the following of thematic progression, the graphic representation of the text and the reading plan, taught through direct methods of instruction. This set of strategies was used not only to enhance comprehension but also to create a climate of analysis and discussion of the most important aspects of text content. A pre-test and post-test on reading comprehension were carried out using non-standardized instruments and the development of moral judgment was made applying the DIT (Defining Issues Test). The results of the post-test showed significant differences in text comprehension in favor of the experimental group but the levels of moral judgment showed minimal differences between the pre- and the post-text, both for the experimental and the control group. Such findings suggest that the aims of improving text comprehension are pertinent also for moral education but to enhance the development of a hierarchy of levels of moral judgment as described by Kohlberg, cognitive and metacognitive strategies of reading comprehension are not sufficient.

Keywords: Moral development, reading comprehension strategies, direct instruction, moral texts.

Recibido: 06-10-08 Aceptado: 29-05-09

1. INTRODUCCIÓN

El área de la educación moral continúa planteando retos y dificulta des a las instituciones de socialización, particularmente a la escuela y la familia. El comportamiento de los responsables evidencia no pocas veces desgano y frustración ante la complejidad del problema, que resiste cualquier esfuerzo por parte de una pedagogía centrada en la simple aprehensión cognoscitiva o en la asimilación acrítica de modelos de virtudes. El optimismo, sin embargo, bien puede apoyarse en la existencia de herramientas que reúnen condiciones conceptuales y metodológicas para asumir la responsabilidad educativa de la formación moral con razonables probabilidades de eficacia pedagógica. El horizonte para un aprendizaje consciente y autónomo, requisitos de una educación en valores, se hace más y mejor abordable a partir de los enfoques cognitivistas del aprendizaje, donde los procesos mentales de comprensión, retención y aplicación del conocimiento son el centro del diálogo educativo docente-discente, y de esa manera es más probable la gestación de un juicio crítico, por el que los estudiantes maduran en el descubrimiento de sus contradicciones y las del entorno. Uno de los aportes más sugerentes de las corrientes cognitivistas se encuentra en lo que se conoce como estrategias cognitivas y meta-cognitivas de aprendizaje, las cuales han demostrado una inusual eficiencia en el desarrollo de las competencias de lectura, activo invaluable pues el texto escrito sigue siendo determinante en el éxito escolar.

El presente trabajo es tributario de esas corrientes del pensamiento pe dagógico, y de una manera privilegiada a través del modelo del desarrollo moral propuesto por Kohlberg (Kohlberg, 1976, 1992). Sus fundamentos cogni tivistas y racionales lo hacen muy apropiado a los fines del desarrollo de la autonomía racional del pensamiento moral: la de un sujeto que decide activamente y lucha por ser el auténtico protagonista de su propia vida (Gozálvez, 2000). La alta confiabilidad que ofrece una teoría probada por más de 30 años con resultados alentadores, unida a las construcciones que emanan del aprendizaje apoyado en estrategias cognitivas y meta-cognitivas, así como la actualización en los instrumentos de medición del juicio moral (por ejemplo, Rest, 1977) más las aplicaciones novedosas que ha encontrado Narváez (1999) en el campo de la comprensión de textos morales, hacen de este esfuerzo investigativo una propuesta seria y ampliamente justificada en los actuales momentos de la historia del pensamiento pedagógico.

1.1. Bases teóricas

Lawrence Kohlberg (1927-1996) trabajó a fondo el problema de lo que posteriomente Gozálvez (2000) refiere como inteligencia moral, a partir de lo que el mismo Piaget (1974) había adelantado en la comprensión del desarro llo en los niños de la aceptación de las reglas y la valoración de la perspecti - va del otro en los juicios y decisiones. El aporte de Kohlberg, que ha marcado el curso de los programas de educación moral a partir de 1980, ha sido la comprobación metodológicamente confiable del desarrollo del pensamiento moral a través de estudios relacionados con los estadios del desarrollo cognitivo que Piaget describió en cuanto a que «el desarrollo de la estructura cognitiva es el resultado de procesos de interacción entre la estructura del organismo y la estructura del entorno o medio» (Kohlberg, 1992, 50), e incluso con la identificación de desarrollos cognitivos y morales en edades que aquel no investigó. Tal propósito de definir los mecanismos de acción del juicio moral y del desarrollo de sus estructuras cognitivas fue determinante en el nivel de coherencia y orden que se ha alcanzado en este campo de estudio, tradicionalmen - te carente de un marco de referencia teórico estructurado (Gozálvez, 2000).

Entre los dos notables investigadores existen diferencias en el alcance que asignan a elementos importantes de su común teoría cognitiva-evolutiva del conocimiento socio-moral. Piaget, por ejemplo, no considera que se pueda hablar de estadios morales del mismo modo que es posible explicar el desa - rrollo de las estructuras cognitivas relacionadas con las estructuras del conocimiento del mundo físico. Se inclina por aceptar tendencias y fases sucesivas en el desarrollo del juicio moral, mas no secuencias estructuradas y jerarquizadas de modos de razonamiento moral (Marchesi, 1995). Kohlberg (1992) desarrolla su teoría en construcción dialéctica frente a lo que denomina las teorías asociacionistas del aprendizaje social, incluyendo las de Skinner y Bandura y, desde un comienzo, expresa que el punto a aclarar es cómo evoluciona la dimensión cognitiva del conocimiento, porque en principio el asociacionismo puede ser cognitivo cuando reconoce la representación mental entre el estímulo y la respuesta. Para responder, Kohlberg (1992) utiliza como marco de argumentación lo que considera que son los supuestos necesarios a toda teoría cognitivo- evolutiva:

1. Distinción entre cambios de conducta y cambios en la estructura mental.

2. El desarrollo de la estructura cognitiva es consecuencia de la interacción entre la estructura del organismo y la estructura del entorno.

3. Las estructuras cognitivas son siempre organización de acciones sobre objetos (simbólicos o físicos).

4. La dirección del desarrollo se orienta hacia un mayor equilibrio de la interacción organismo-entorno.

Las estructuras de organización del juicio moral en sus distintas etapas de desarrollo responden, además de los anteriores, a los siguientes supuestos:

1. La dimensión cognitiva y la afectiva no son campos diferentes, sino representaciones desde diferentes perspectivas y contextos del cambio estructural.

2. El concepto del ego (yo) une a las dos dimensiones. Esta referencia común hace interdependientes el nivel de desarrollo socio-moral y el nivel de desarrollo cognitivo general.

3. El entrenamiento influye en la estructuración de los conocimientos físicos y del mismo modo la estimulación del entorno es necesaria para el desarrollo del juicio moral, que requiere además la asimilación del rol o una conciencia de que el «yo» y el «otro» funcionan en un sistema de expectativas complementarias.

4. Existe equilibrio en tanto exista reciprocidad entre las acciones del yo (rol) y las de otros hacia el yo (este supuesto permite inferir que el desarrollo del juicio moral requiere de condiciones cognitivas como las que se asocian con las acciones del pensamiento concreto descritas por Piaget).

1.2. El desarrollo del juicio moral

Kohlberg partió del paralelismo que había encontrado Piaget entre el desarrollo de las estructuras del conocimiento y las del sentimiento o psicosociales, en cuanto a precisar mejor la organización de los esquemas mentales que sirven al ser humano para «sopesar las demandas de los demás contra las propias» (Hersh y otros, 1984, 48), operación cognitiva que es la fuente de las categorías relacionadas con lo que se entiende por pensamiento o juicio moral. En este sentido, Kohlberg rastrea el curso de lo que supone debe presentarse como una secuencia de fases o estadios de menor a mayor equilibrio en las interacciones con los otros (Kohlberg, 1992).

El proceso de socialización de la moralidad, en términos de Kohlberg, también presenta transformaciones de estructuras como ocurre en el caso de la evolución de las estructuras del pensamiento racional. Un indicador del avance de la secuencia es el mejoramiento de las operaciones de asunción de roles o la aptitud para reaccionar ante el otro como alguien como uno mismo y reaccionar ante su conducta desde el rol de ese otro (Kohlberg, 1992). El estadio sería una manera persistente de pensar sobre un aspecto de la realidad; los estadios son puntos de equilibrio en el camino de desarrollo moral e implican: a) diferencias cualitativas, b) forman un todo estructurado, c) siguen una secuencia invariante, y d) se integran jerárquicamente.

El modelo de desarrollo del juicio moral que construyó Kohlberg a través de largos años de investigación describe 3 niveles y 6 estadios. Los niveles se deducen de las posiciones o representaciones que pueden adoptar las personas en relación con las normas de la sociedad (convenciones) y los estadios definen los criterios que en cada nivel son utilizados para resolver los conflictos de valores. Kohlberg (1976, 1992) define dos estadios por nivel; el desarrollo moral lo considera como el movimiento que ocurre entre uno y otro estadio (Hersh y otros, 1984), a saber:

1. Nivel Pre-convencional: se enfoca lo moral desde los intereses concretos de las personas implicadas, en las consecuencias concretas de una acción en particular: a) Estadio I, de la heteronomía y de la obediencia irreflexiva: son moralmente buenas las acciones que generan recompensa y malas las que acarrean un castigo (2-7 años); b) Estadio II, del egoísmo ilustrado, de la reciprocidad y del intercambio: juicios morales sobre la base de la observancia de la reciprocidad y de un intercambio justo (7-11 años).

2. Nivel Convencional: se toma en consideración que el grupo o sociedad espera que cada miembro actúe de acuerdo a las normas establecidas: a) Estadio III, de la conformidad social: juicios morales sobre la base de la conformidad a las expectativas que se tienen del rol social (11 a 14 años); b) Estadio IV, de la perspectiva sistémica: el valor moral de una acción se juzga teniendo en cuenta las consecuencias útiles o perjudiciales para el conjunto de los intereses de la sociedad (15 a 20 años).

3. Nivel Post-convencional: interroga por los principios de las normas y leyes dadas por su propia sociedad: a) Estadio V, del contrato social: los juicios se hacen previa consideración de la justificación de la acción desde un punto de vista jurídico y moral y de la presencia de evaluación previa de sus implicaciones y consecuencias, o el principio de mayor beneficio y perjuicio mínimo (20 a 30 años ); b) Estadio VI, de los principios morales universales: cuando existe conflicto entre la norma legal y la norma ética, los juicios se formulan desde las exigencias de los principios morales fundamentales (a partir de los 30 años). Las edades señaladas son solo referenciales, puesto que el modelo kohlberiano no puede suponer momentos cronológicos específicos en los que surjan irrestrictamente un nivel de madurez moral u otro. La consideración evolutiva, sin embargo, supone que los niveles de desarrollo moral más avanzados se construyen también con la edad: a mayor edad se esperaría mayor desarrollo de la moralidad.

Ayuda a entender la organización entre los estadios, tener en cuenta que para Kohlberg es crítico el tránsito desde la convencionalidad a la post-convencionalidad, en tanto evidencia del esfuerzo cognitivo del sujeto por asumir una postura crítica ante las reglas y tomar distancia de la perspectiva del mantenimiento per se de la norma (Gozálvez, 2000). Los dos estadios de cada nivel desarrollan la perspectiva social correspondiente, completando el segundo lo que se había comenzado en el primero, describiendo una secuencia que va consolidando el equilibrio entre intereses propios y los del grupo social. Kohlberg (1992) entiende este proceso como la tensión entre las presiones heteronómicas y las aspiraciones de autonomía. El movimiento hacia un mayor equilibrio dentro de los estadios permite distinguir entre dos nociones claves: percepción del hecho social (toma de rol) y prescripción de lo justo o bueno. Según Kohlberg (1992) en cualquier situación social concurren cuatro elementos universales, que a su vez definen los cuatro tipos de estrategias de decisión que se presentan en cada uno de los niveles del modelo. Estos cuatro elementos se definen así:

1. Orden normativo: orientación hacia las reglas, hacia normas pres - critas.

2. Consecuencias de utilidad: conciencia de las buenas o malas consecuencias para otros o para el sujeto.

3. Justicia o equidad: orientación hacia las relaciones en juego en el marco de las situaciones morales o el conflicto de valores derivado.

4. El yo ideal: orientación hacia una auto-imagen o autoconcepto como un yo bueno, capaz de acciones independientes de la aprobación del otro.

Las situaciones morales son de conflicto de perspectivas o interés; los principios de justicia son conceptos para resolver estos conflictos, para dar a cada uno lo que se le debe. En un sentido la justicia puede hacer referencia a las cuatro orientaciones. El mantenimiento de la ley y el orden se puede considerar como justicia (orden normativo) y maximizar el bienestar del grupo se puede considerar como justicia (consecuencias de utilidad). En definitiva la parte central de la justicia es la distribución de los derechos y deberes regulados por conceptos de igualdad y reciprocidad. La justicia admitida como un equilibrio corresponde al equilibrio estructural en movimiento descrito por Piaget acerca de la lógica (1973). La justicia reúne todos los otros elementos. Es lo que en esencia representa lo moral, porque es posible cuestionar las normas, o lo que se considera bueno y virtuoso y ser moral, pero lo que resulta imposible es actuar moralmente bien y cuestionar la necesidad de la justicia (Kohlberg, 1992).

Los trabajos de Narváez (1999, 2000, 2002) han encontrado que las diferencias en los esquemas de interpretación y construcción de signifi - cados se reflejan en las diferencias de los individuos en relación a la comprensión de textos morales. Sus conclusiones indican que los factores que determinan el nivel de comprensión lectora en general, como la activación de esquemas y experticia o dominio de conocimientos, también operan en la comprensión de textos morales. Sus pruebas demuestran que los individuos con mayor experiencia en ejercicios de reflexión y juicio moral en la creación de modelos de interpretación se comportan de modo similar a los expertos de otros dominios de conocimiento. El hecho, como se conoce, de que el lector comprende según lo que se ajuste a sus esquemas cognitivos, dejaría sin respaldo la presunción de que el niño entenderá lo que el adulto desea que entienda, si éste le da un buen razonamiento o una buena historia. Ello obedece a que se recuerda el texto no como fue, sino que el lector comprende en función de lo que en la historia tiene sentido y significación para él. Sentido y significación que reflejan los estadios o los procesos de organización de esquemas que son utilizados en la construcción de modelos de juicio moral.

Además de las propuestas de Narváez, son pocas las referencias empíricas que existen sobre el tema. En Venezuela se dispone de los resultados obtenidos por la investigación realizada por Zerpa (2005) en donde se refiere que a tra vés de un modelo de análisis multivariante de datos (regresión múltiple) se encontró que existe una correlación significativa (R= 0.547) en el nivel de desarrollo moral de una muestra de estudiantes de un Curso Introductorio de In geniería y su nivel de comprensión de textos morales. Estos resultados apoyan la existencia de relaciones entre el nivel de desarrollo moral y la comprensión de textos de contenido moral. La preferencia en la selección de argumentos morales para una historia que narra la resolución de un dilema moral por parte de un personaje, se ve influida por el nivel de desarrollo de los esquemas morales que tienen las personas que leen dicho pasaje de lectura. Estos resultados se ajustan a los hallazgos preliminares de Narváez (1999, 2000, 2002) en relación con la comprensión de los textos morales. La extracción del significado o la construcción del tema de la historia dependerán en gran medida de los esquemas morales de conocimiento previo que se activen durante la lectura de una narración moral.

El poder que tienen los esquemas morales hace difícil generalizar el procesamiento del texto moral a la manera como lo hacen los modelos de pro - cesamiento de materiales en prosa (Kintsch y van Dijk, 1978; Mandler y John son, 1977) dado que en el caso de las historias morales se requiere considerar otros aspectos de procesamiento que influirán sobre dicha actividad de lectura. Estos aspectos, en principio, son las estrategias cognitivas y metacognitivas para la comprensión de la lectura y el papel de los esquemas morales de conocimiento previo, aunque posiblemente no sean los únicos. Las relaciones encontradas en las investigaciones que se citan implican que cada persona construirá una representación particular del tema de la historia en función del nivel de desarrollo que hayan alcanzado sus esquemas morales. Estos últimos serán los responsables de la distorsión del recuerdo a nivel de memoria semántica y explicarían por qué muchas veces los mensajes morales que se pretenden transmitir a través de un material de texto no tienen ningún impacto sobre el público meta. En consecuencia, tanto Narváez (1999, 2000, 2002) como Zerpa (2005) concluyen que los esquemas que el lector almacena en su memoria a largo plazo, en resguardo de sus representaciones del mundo y sus experiencias, condicionarán la comprensión de la estructura del texto cuando funja de lector. Esta correlación entre esquemas en tanto organización del pensamiento moral y estructuras como organización del texto escrito (Van Dijk, 1978) genera un sinnúmero de posibilidades creativas para el docente en su función creadora de estrategias cognitivas y meta-cognitivas de aprendizaje.

Lo anterior entonces apoya también la idea de que se pueden derivar procedimientos de investigación para emplear los textos morales como herramienta de estudio del pensamiento moral de las personas. De allí se pudieran derivar procedimientos instruccionales para intervenir en la formación del carácter moral de las personas, ya que el conocimiento del nivel de desarrollo de los esquemas morales condicionaría la adaptación de actividades a realizar a partir de los textos morales que se seleccionen y orientaría la manipulación de los contenidos para facilitar la extracción del tema o mensaje moral que se pretenda transmitir. En vista de lo anterior, la interrogante central para esta investigación es la siguiente: ¿La aplicación de un programa de estrategias cognitivas y meta-cognitivas para la comprensión de textos morales tiene efectos sobre el desarrollo del nivel del juicio moral de estudiantes del Ciclo Diversificado de Enseñanza Secundaria?

2. MÉTODO

2.1. Objetivos de la investigación

En función de lo anterior se propusieron varios objetivos en esta investigación, a saber:

Como objetivo general se pretendió evaluar si la aplicación de un programa de estrategias cognitivas y meta-cognitivas para mejorar la comprensión de textos morales tiene influencia en el desarrollo del juicio moral. De forma específica, las sub-metas de la investigación incluyeron 1) revisar el actual estado de la teoría y metodología del desarrollo del juicio moral a luz de los resultados de la investigación empírica y de los ajustes e innovaciones intro ducidas por los exponentes del neo-kohlberianismo; 2) aplicar un programa de estrategias para la comprensión de textos de contenido moral; 3) utilizar estrategias cognitivas de elaboración y organización como recursos pa ra el asesoramiento de los estudiantes en la comprensión de los textos morales; 4) utilizar estrategias meta-cognitivas para desarrollar actitudes de auto-control y auto-evaluación de los procesos de comprensión; y finalmente, 5) analizar los efectos del programa de mejoramiento de la lectura de textos morales en el desarrollo del juicio moral en estudiantes del Ciclo Diversificado.

2.2. Sistema de Hipótesis

1. Los estudiantes del Ciclo Diversificado que participan en un programa de instrucción directa en estrategias cognitivas y meta-cognitivas de comprensión de textos morales mejorarán su puntuación en una escala de medición del nivel de desarrollo del juicio moral.

2. La comprensión de textos de contenido moral apoyada en la instrucción directa de las estrategias de identificación de ideas principales, reconocimiento de la macro-estructura del texto, la representación gráfica de su sentido, y el uso de técnicas de autocontrol de la eficiencia lectora, favorece el desarrollo de los niveles de moral de principios en una muestra de estudiantes del Ciclo Diversificado de una institución educativa de Caracas.

3. La instrucción directa de estrategias cognitivas y meta-cognitivas aplicadas en la lectura de textos de contenido moral perfecciona el desempeño de estudiantes del Ciclo Diversificado en tareas de comprensión de textos de ese género.

2.3. Sistema de variables

Se asignó el carácter de variable independiente al programa de estrategias cognitivas para mejorar la comprensión de textos de contenido moral. Como variable dependiente se utilizó el nivel de desarrollo del juicio moral que, antes y después de la administración del programa, tienen los participantes de la muestra del estudio. Adicionalmente, se le asigna el carácter de variable dependiente a la medición de los niveles de comprensión de la lectura.

2.4. Programa de instrucción directa de estrategias cognitivas y meta-cognitivas aplicadas en la comprensión de textos de contenido moral

Definición conceptual: se trata de un procedimiento de enseñanza de estrategias cognitivas y meta-cognitivas de comprensión de material escrito administrado según los principios de la instrucción directa (Simpson y otros, 1992; Carriedo y Tapia, 1994), que en el presente estudio se aplicaron a la lectura de textos de contenido moral. Las actividades de apren - dizaje se distribuyeron en 18 sesiones semanales de 45 minutos cada una en las que el facilitador presentaba y modelaba la estrategia y supervisaba su correspondiente aplicación, siempre atento a que se lograra la comprensión del sentido del texto, tarea que se facilitaba por las mismas posibilidades de evaluación formativa que ofrecen las estrategias de identificación de la macro-estructura del texto, registro de las ideas principales o el seguimiento de la progresión temática.

Definición operacional: conjunto de temas y actividades que se incluyen en el «Programa de instrucción de estrategias de comprensión lectora apli - cadas a textos de contenido moral».

2.5. Nivel de desarrollo del juicio moral

Definición conceptual: se entiende por juicio moral el proceso cognitivo mediante el cual el sujeto escoge o decide entre dos principios o valores morales en conflicto (Hersh y otros, 1984), y que en su perfeccionamiento y desarrollo evidencia que existe una correspondencia entre los niveles de desarrollo cognitivo descritos por Piaget (1990) y las distintas perspectivas egocéntricas para sopesar los intereses propios y las exigencias de los otros y la sociedad (Kohlberg, 1992)

Definición operacional: medición del nivel de desarrollo del juicio moral o puntaje «P» (puntaje que expresa el razonamiento moral de principios) mediante la versión en español (Zerpa y Ramírez, 2004) de la prueba Defining Issues Test (DIT), administrada antes y después del programa de intervención a una muestra de estudiantes del Ciclo Diversificado de una institución privada de Caracas.

2.6. Comprensión de la lectura

Definición conceptual: es el resultado final de la interacción entre el texto y el lector, cuyo proceso está guiado por la intención de incorporar la información nueva en el conjunto de los esquemas de referencia e interpretación organizados en la memoria. La comprensión activa relaciones existentes o facilita la construcción de esquemas que sintetizan la información importante del texto y las inferencias del lector (Kintsch, 1994).

Definición operacional: puntaje obtenido en una prueba experimental de evaluación del nivel de comprensión de la lectura utilizando textos de contenido moral (prueba de entrada o pre-test y prueba de salida o post-test) admi nistrada a estudiantes del ciclo Diversificado de una institución educativa de Caracas.

2.7. Diseño y tipo de investigación

Se trata de un diseño cuasi-experimental, dado que la asignación de los par ticipantes a los grupos no fue totalmente aleatoria y que, por lo demás, cumple con el resto de las condiciones de un experimento verdadero (Kerlinger y Lee, 2002). A su vez, pertenece al tipo de diseño de grupo control no equivalente, en razón de que el tratamiento se inicia sin verificar que los grupos experimental y control sean equivalentes (Campbell y Stanley, 1970). Este tipo de diseño otorga flexibilidad acerca de la equivalencia pre-experimental de muestreo si, como es el caso presentado en esta investigación, «los grupos constituyen entidades formadas naturalmente (como una clase, por ejemplo) tan similares como la disponibilidad lo permita» (Campbell y Stanley, 1970, 93). Los grupos observados presentan una alta similitud en sus características sociodemográficas de estatus socioeconómico, edad, origen y sexo, además de poseer un mismo nivel académico. Esta connotación asegura los niveles razonables de validez interna que hacen controlable los efectos sobre la condición experimental de variables como la historia, la maduración o la administración de otras pruebas y cambios en los instrumentos de medición y los observadores. El estudio se puede representar mediante el siguiente esquema:

Grupo Experimental O1 X O2

Grupo Control O3 O4

Donde O1 representa al grupo experimental antes de la administración del programa de instrucción directa de estrategias cognitivas para mejorar la comprensión de textos morales y O2 al mismo grupo después de la apli ca ción de dicho programa. O3 y O4 representan al grupo control y X el pro grama de estrategias cognitivas y meta-cognitivas de comprensión de la lectura.

2.8. Población

La población de esta investigación estuvo constituida por todos los estudiantes y las estudiantes del Ciclo Diversificado que cursaron el año escolar 2005-2006 en una institución educativa de Caracas. Entre sus características, para los fines del estudio realizado, se tomaron como variables de control la edad, el nivel socio-económico y el nivel académico.

2.9. Muestra

La muestra fue intencional, no aleatoria, y se conformó con 86 estudiantes de las secciones «A» y «C» del primer año del Ciclo Diversificado de la matrícula del año escolar 2005-2006 en una institución educativa de la ciudad de Caracas. La edad de los estudiantes de esta muestra fluctuó entre los 15 y los 17 años, con media M= 16,5 y quienes en un alto porcentaje provienen de familias de clase media, ubicables en los sectores B y C de la clasificación por ingresos y hábitos de consumo, según información suministrada por el Colegio.

2.10. Instrumentos

DIT (Defining Issues Test)

De conformidad con los requisitos del tipo de investigación realizada, antes de la ejecución del programa de estrategias se recogieron datos sobre el nivel del desarrollo moral de los estudiantes de la muestra (variable dependiente), tarea que se realizó con la administración de la prueba Defining Issues Test, diseñada por James Rest y sus colaboradores (1977) y utilizando la versión en español adaptada por Zerpa y Ramírez (2004). El DIT es una prueba que clasifica al examinado en su correspondiente nivel de desarrollo moral sopesando las construcciones lógico-deductivas que realiza durante el pro cesamiento de los dilemas morales que previamente se le indica leer. Este procedimiento permite identificar aquél o aquellos esquemas que activan los que son de la preferencia del examinado en sus juicios morales, asimismo los que resultan de menor o ninguna influencia. En consecuencia, la prueba asigna mayor puntuación a los primeros que a los segundos, desde el presupuesto de que personas con diferentes niveles de desarrollo moral utilizarán criterios diferentes para resolver aspectos cruciales de los dilemas analizados.

La versión traducida y adaptada por Zerpa y Ramírez (2004) corresponde a la versión corta del DIT, diseñada y validada originalmente por Rest y sus colaboradores (1977), compuesta por tres historias, cada una con su respectivo dilema moral o situación de valores en conflicto, ante la cual el personaje de la historia debe decidir. El instrumento presenta al evaluado tres secciones con preguntas para responder sobre cada una de las historias. La primera plantea una pregunta directa sobre qué debe hacer el personaje, ante la cual el participante debe escoger su respuesta entre tres opciones posibles (sí, indeciso, no). En la segunda parte, se presentan 12 proposiciones construidas con base en los criterios utilizados por Kohlberg (1992) para definir sus tres niveles y seis estadios del desarrollo del juicio moral. Además se incluyen proposiciones que sugieren actitudes contra el sistema social (A) y otras de tipo irrelevantes (M), sin ninguna relación con la historia. En esta parte se pide a la persona evaluada que asigne un valor a cada una según la escala de «muchísima importancia-ninguna importancia». La tercera parte se relaciona con la segunda. Aquí se solicita que el participante jerarquice las cuatro proposiciones que estima más importantes en el orden de primera, segunda, tercera y cuarta más importante.

La validez de esta prueba se realiza mediante criterios muy exigentes, entre los que se incluyen la diferenciación de grupos por edad y sexo; registro de los cambios longitudinales; correlación alta con los indicadores del desarrollo cognitivo y sensibilidad a los efectos de intervenciones de educación moral. Su consistencia interna es de .74 y .76 para la versión de tres dilemas, índice que se considera alto y medido a través del coeficiente alfa de Cronbach. En estimaciones test-retest el coeficiente de confiabilidad gira alrededor de .70. Zerpa y Ramírez (2004) reportan un alfa de Cronbach de .71 y de .65 al hacerse una estimación de su confiabilidad por el método de test-retest.

Para su corrección, Rest (1977) establece parámetros estrictos con la intención de asegurar la consistencia de las puntuaciones, de modo que se invalidan pruebas o partes de las mismas en las cuales se presenten incongruencias como:

1. Inconsistencia en las selecciones «más importantes» realizadas respectivamente en la segunda y la tercera parte del test.

2. Dilemas o historias con más de ocho (8) inconsistencias en sus respuestas.

3. Inconsistencias en las respuestas a los tres dilemas.

4. Valorar 10 proposiciones de la parte dos (2) utilizando la misma categoría en la escala de 5 categorías.

5. Un puntaje M (irrelevante) mayor a cuatro en la suma de las tres historias invalida el cuestionario.

2.11. Prueba de comprensión de la lectura

Se utilizó un instrumento experimental compuesto de una lectura y un cuestionario validado por criterio de experto en cuanto a forma y contenido. La lectura es un texto expositivo de tipo problema-solución, según la taxonomía de Meyer y Poon (2001). Está conformada por seis párrafos, 420 palabras y se presentó sin título con la intención de que el estudiante le asignara uno, decisión que indicaría la comprensión del sentido general del contenido leído. Adicionalmente se solicitó identificar la idea principal del primer párrafo y seleccionar la frase o párrafo que reflejara mejor el contenido macro del texto. Los criterios específicos para la corrección de las respuestas se incluyen en la tabla de especificaciones elaborada para esta prueba. Igualmente, al terminar la instrucción, se evaluaron las habilidades de comprensión de esos grupos a través de un instrumento preparado según parámetros similares, en cuanto a extensión del texto, tipo de texto expositivo y criterios de evaluación utilizados en la prueba de entrada.

2.12. Programa de instrucción

Para la enseñanza de las estrategias se diseñó un programa con la intención de introducir a los participantes en el análisis de textos de contenido moral, contando con la ventaja de la novedad asociada a una didáctica moral centrada en estrategias de comprensión lectora como la identificación de la estructura y la macro-estructura del texto, el reconocimiento de las ideas principales, el seguimiento a la progresión temática, la representación gráfica de la interpretación y la aplicación de recursos de autocontrol del proceso de comprensión. El programa se desarrolló en 18 sesiones de 45 minutos cada una entre el 02-02- 2006 y el 25-05-2006. Estas estrategias se presentaron siguiendo el método de instrucción directa explicado por Simpson y otros (1992) y observando la aplicación que Carriedo y Tapia (1994) hacen de este método en el adiestramiento de docentes para la enseñanza de la comprensión de un texto. En consecuencia, en la ejecución del programa, las activi dades tomaron la secuencia siguiente: a) explicación verbal de la estrategia; b) modelado verbal; c) práctica guiada y supervisada, y d) práctica independiente. Este procedimiento, y la naturaleza de las estrategias cognitivas aplicadas en los ejercicios de comprensión de la lectura facilitaron la realización de actividades de evaluación formativa. La selección de las lecturas se realizó procurando que su contenido mantuviera una unidad temática y su secuencia el desarrollo de aspectos importantes de la misma, concretamente el interés se ubicó en lecturas que explicaran aspectos de la libertad y el desarrollo de la personalidad, que ampliaran progresivamente la comprensión de la ética como medio para alcanzar la autonomía personal y aprender a vivir en sociedad guiados por la solidaridad y el respeto mutuo.

3. RESULTADOS

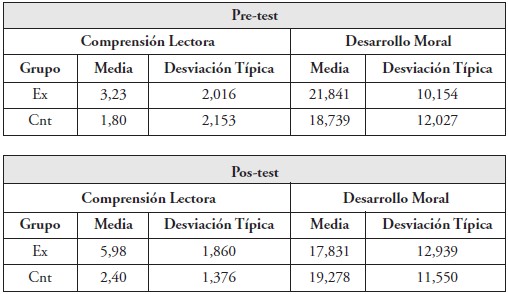

Los datos obtenidos a través de las pruebas aplicadas en la presente investigación se procesaron con el programa estadístico de computación SPSS versión 12.0 y su análisis sigue la lógica estadística del diseño cuasi-expe - rimental de grupo de control no equivalente. La tabla 1 presenta un resumen de los estadísticos de tendencia central que describen la distribución de los puntajes de pre-test y post-test obtenidos en la prueba de comprensión de la lectura y desarrollo moral por los dos grupos que se comparan, el experimental (Ex) y el de control (Cnt). Como se observa en la tabla 1, para el caso de la comprensión de la lectura antes de la administración del programa de estrategias, el grupo experimental arroja una media M= 3,23, con una des - viación típica de 2,016, parámetros que revelan una distribución relativamente heterogénea de los datos con un 68% de los mismos entre 1,214 y 5,246 (una desviación típica por arriba y por debajo de la media aritmética de la distribución de pun tajes), considerando que el puntaje máximo po - sible para esta prueba era de 8 puntos. La misma tabla 1 señala que el grupo control en comprensión de la lectura se caracterizó por una media M= 1,80 y una desviación típica de 2,153, medidas que sugieren una distribución más homogénea de los puntajes, exactamente con un 68% de ellos entre 0 y 3,953.

TABLA 1. DESCRIPTIVOS DE PRE-TEST Y POST-TEST PARA LA VARIABLE COMPRENSIÓN DE LA LECTURA Y NIVEL DE DESARROLLO MORAL PARA LOS GRUPOS EXPERIMENTAL (EX) Y CONTROL (CNT).

En la tabla 1, el carácter de las distribuciones cambia en el post-test para la variable comprensión de la lectura, en cuanto el grupo experimental, se pre senta más homogéneo, con una media M= 5,98 y una desviación tipo de 1,860 que sitúan el 68% de los puntajes entre 4,12 y 7,84. En el caso del gru po control para la misma variable, se observa una media M= 2,40 más una des viación típica de 1,376 y mantienen su homogeneidad del pre-test, refleja da en la distribución del 68% de los puntajes entre 1,024 y 3,776. Para el análisis de los datos referidos a los niveles de desarrollo moral, se ha de te ner en cuenta que las mediciones se realizaron mediante una prueba estandarizada y con criterios que responden a su lógica de construcción en la de terminación de los distintos niveles de desarrollo moral. Los niveles preconvencional, convencional y post-convencional se ajustan a las definiciones de Kohlberg (1976), posteriormente asumidas por Rest (1977) en la construcción del DIT mediante una escala en la que la suma de sus cinco puntajes (uno para el pre, dos para cada uno de los otros dos, el convencional y el post convencional) es igual o muy cercano al 100%, y el mayor entre los tres determina el nivel de desarrollo moral del sujeto.

Regresando a la tabla 1, en los puntajes del pre-test de desarrollo mo ral, el grupo experimental se muestra relativamente homogéneo con una media M= 21,841 y una desviación típica de 10,154, ubicando a 35 de sus 45 estudiantes (siete pruebas resultaron inválidas) en el nivel convencional y uno en el post-convencional. El análisis al interior del nivel para clasificar a los sujetos en relación a sus dos estadios correspondientes, tercero y cuarto en la je - rar quización de Kohlberg, se encuentra que razonan de acuerdo al estadio 3 y 28 utilizan categorías del cuarto estadio para elaborar sus juicios morales. En este mismo contexto de análisis, el grupo control presenta una media de 18,739 puntos porcentuales y una desviación típica de 12,027, valores que como en el caso del grupo experimental están asociados a una alta homogeneidad, ya que 37 estudiantes pertenecen al nivel convencional de desarrollo moral, de un total de 46. Respecto a los estadios del nivel convencional, 12 están ubicados en el tercero y 25 per tenecen al cuarto.

En los resultados de la etapa del post-test, las distribuciones que describen los datos de los grupos control y experimental no difieren significativamente de las que corresponden a los mismos grupos en la etapa del pre-test. Efectivamente, ahora el grupo experimental presenta una media de 17,831 puntos porcentuales y una desviación típica de 12,939. Del mismo modo que en el pre test, la homogeneidad de los datos post test se sostiene en una cantidad de 38 estudiantes ubicados en el nivel convencional, cifra que apenas difiere en una unidad de la primera. Por su parte, la distribución post-test del grupo control registra una media de 19,278 y una desviación de 11,55, manteniéndose igualmente la homogeneidad del grupo con 34 estudiantes en el nivel convencional del desarrollo del juicio moral.

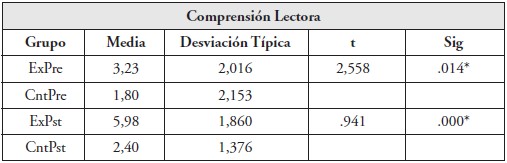

Por su parte, la tabla 2 presenta los resultados de una prueba t de student, para muestras independientes, aplicada sobre los puntajes de comprensión de la lectura obtenidos por los grupos control y experimental antes y después de la ejecución del programa de instrucción. Con un valor t = 2,558 y un nivel de significancia igual a 0,014 la medición determina que antes del experimento el grupo control (M =1,80 y desviación típica de 2,153) registra un nivel de comprensión inferior al grupo experimental (M =3,23 y desviación igual a 2,016), ya que 0,014 es menor que 0,05, circunstancia que explica la utilización de un diseño de grupo control no equivalente.

TABLA 2. DIFERENCIAS DE MEDIAS PRE-TRATAMIENTO Y POST-TRATAMIENTO ENTRE EL GRUPO EXPERIMENTAL (EX) Y EL GRUPO CONTROL (CNT) PARA LA VARIABLE COMPRENSIÓN DE LA LECTURA. (N = 86).

p<0,05

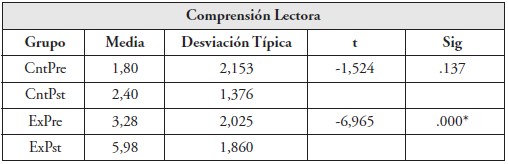

En la tabla 2 se puede apreciar que para el grupo control (Cnt) las diferencias de medias es un poco más de medio punto (0,60) y de casi un punto entre las desviaciones típicas (0,77) en el cambio de pre-test al post-test. Así se espera que dicho cambio no sea significativo entre los dos momentos, tal co mo lo confirma la medición que resultó en un nivel de significancia de 0,137 para un valor t= -1,524, p<0,05, apreciable en la tabla 3. Los resultados correspondientes al grupo experimental (Tabla 3) encuentran que este grupo registró un cambio significativo del pre-test al post-test, como lo sugiere la diferencia de casi tres puntos (2,70) entre sus medias, y lo ratifica un valor de t= -6,96; 0,000 de significancia con parámetros p<0,05. Los anteriores va lo res dan pie para suponer que en el post test los participantes del grupo experimental muestran un mejor desempeño en la comprensión de textos de contenido moral que el evidenciado al comienzo de la investigación.

TABLA 3. DIFERENCIAS DE MEDIAS PRETEST (PRE) – POS-TEST (PST) PARA EL GRUPO CONTROL (CNT) Y EXPERIMENTAL (EX) PARA LA VARIABLE COMPRENSIÓN DE LA LECTURA

p<0,05*

Con base en los resultados obtenidos hasta ahora, se debe precisar si el cambio observado por el grupo experimental contrastado con el comportamiento del grupo control sustenta la presunción de que el programa de estrategias de comprensión lectora resultó ciertamente efectivo. Procediendo del mismo modo que en la comparación de medias previamente calculadas, se encuentra que la diferencia de medias post-test entre los dos grupos (experimental y control) es notoria (ver Tabla 2) pues ciertamente más de tres puntos y medio (3,58) es una cifra importante en la escala de 0 a 8 puntos máximos utilizada en la prueba de comprensión de lectura. La prueba t, ahora para grupos independientes, sustenta la conclusión de que el mejoramiento alcanzado por el grupo experimental estadísticamente no se explicaría por el azar y que en consecuencia es dable afirmar que con una t= 0,941; 0,00 de nivel de significación, p< 0,05 resulta altamente probable que la enseñanza de estrategias cognitivas-metacognitivas en estudiantes de este nivel sea un recurso efectivo para mejorar la comprensión de textos, en este caso específico, los textos de contenido moral.

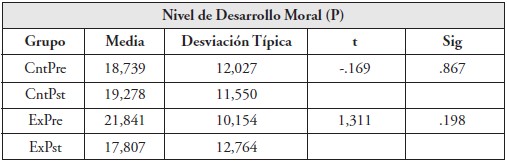

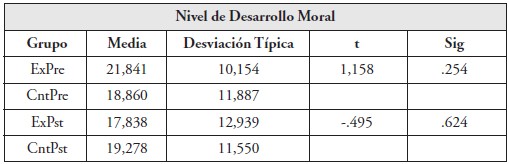

Ejercicios similares de contrastación de medias se han de realizar tomando la variable de desarrollo moral a fin de determinar si los cambios observados por cada grupo entre los momentos del pre y el post-test resultan estadísticamente significativos. Con relación al grupo control (ver Tabla 4), la diferencia de medio punto (0,5) entre sus medias del pre-test al post-test apunta hacia un aumento carente de significación estadística, hecho que se reafirma con los resultados de la prueba t de student en la que se obtiene un valor de t= -0,169 con un nivel de significación de 0,867 (p<0,05) que apoya la conclusión de que el grupo control no cambió en lo que respecta a la variable de desarrollo moral de una manera estadísticamente significativa. Igual conclusión se deriva del análisis de la Tabla 4 en lo concerniente al grupo experimental, en este caso con consecuencias que son trascendentales para las hipótesis de la presente investigación y que se discutirán en el apartado destinado para ello. Aunque en este caso la diferencias de medias es mayor (4,04) todavía ella es intrascendente en el marco de las magnitudes que utiliza el DIT, lo que posteriormente confirman los resultados de la prueba con un valor de t= 1,311 y un nivel de significación de 0,198, que tampoco conducen a concluir que del pre-test al post-test el grupo experimental haya logrado un mejoramiento o desmejoramiento en la capacidad del juicio moral que sea estadísticamente significativo.

TABLA 4. DIFERENCIAS DE MEDIAS PRE-TEST (PRE) – POS-TEST (PST) PARA EL GRUPO CONTROL (CNT) Y EXPERIMENTAL (EX) PARA LA VARIABLE NIVEL DE DESARROLLO MORAL (ÍNDICE P).

p<0,05

Los resultados de la misma prueba t para calibrar las semejanzas o diferencias de los dos grupos en relación a la variable de desarrollo moral (Tabla 5) antes del tratamiento confirma la casi igualdad de los mismos en su desarrollo del juicio moral, en cuanto no revelan diferencias significativas entre ellos para una t= 1,158, parámetros de p<0,05 y nivel de significancia de 0,254, partiendo de una media M= 21,84 y D.T.= 10,15 del grupo experimental y una media M= 18,86 y D.T.= 11,88 del grupo control. La similitud se mantiene cuando se aplica la misma prueba para evaluar la significación estadística de las diferencias de los parámetros post-tratamiento (Tabla 5). En este caso, como ya se sabe, las medias son muy parecidas, 17,83 para el grupo experimental y 19,27 para el grupo control, valores sobre los cuales la prueba de comparación entre ellas confirma que existe una diferencia que carece de significación estadística a través de un valor t= -0,495 a un nivel de significación de 0,624 que supera al de p<0,05.

TABLA 5. DIFERENCIAS DE MEDIAS PRE-TRATAMIENTO Y POST-TRATAMIENTO PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL (EX) Y EL GRUPO CONTROL (CNT) PARA LA VARIABLE NIVEL DE DESARROLLO MORAL (ÍNDICE P)

p<0,05

Los datos analizados trazan un cuadro en el que se observa que el programa de tratamiento de estrategias cognitivas y meta-cognitivas de comprensión de la lectura genera un efecto de mejoramiento de las habilidades de lectura en el grupo que lo recibe, y que a la luz de la ausencia de cambios en el grupo control, las pruebas estadísticas sustentan la suposición de que el cambio positivo registrado por el grupo experimental se debe ciertamente a dicho programa de estrategias, aunque estadísticamente no exista un grado de asociación que fundamente una correlación significativa entre los dos comportamientos. En el contexto de la investigación, también ha de destacarse que el mejoramiento obtenido por el grupo experimental en relación a la variable de comprensión de la lectura no tuvo una importante repercusión en la superación de los niveles del juicio moral registrados al comienzo de la investigación. Estos hechos serán discutidos en la próxima sección a la luz de las interpretaciones que ofrece el marco teórico utilizado.

4. DISCUSIÓN

Los resultados previamente analizados son la base para la discusión que a continuación se desarrolla en torno a la pregunta que guió la presente investigación: ¿La aplicación de un programa de estrategias cognitivas y meta-cognitivas para la comprensión de textos morales tiene efectos sobre el desarrollo del nivel del juicio moral de estudiantes del Ciclo Diversificado de enseñanza se cundaria? La investigación confirmó los hallazgos que en términos generales se realizan en torno a la eficiencia de las estrategias de aprendizaje en el área de la lectura (por ejemplo, León, 1999; Poggioli, 2005) y más específicamente acerca del mejoramiento de la comprensión a causa del aprendizaje de las estrategias que enmarcaron el programa de intervención, como la identificación de la macro-estructura del texto y las ideas principales (Kintsch y Van Dijk, 1978; Baumann, 1990); el seguimiento de la progresión temática (Carriedo y Tapia, 1994); el control meta-cognitivo del plan de lectura (Ma - yor y otros, 1995) y el reforzamiento cognoscitivo de los nuevos esquemas construidos que se obtiene mediante el ejercicio de la representación gráfica de las partes significativas del texto y sus relaciones (Carriedo y Tapia, 1994; Beck y otros, 1996). La comparación de las medias del grupo experimental antes (3,28) y después (5,98) del programa de instrucción comprueba que el mejoramiento en la comprensión de la lectura está claramente asociado al programa de estrategias impartido (t: -6,965, nivel de confianza: 0,05). Concretamente, los resultados sugieren que la capacidad para comprender textos de contenido moral, ante lo cual puede decirse, siguiendo a Piaget (1974), que requiere del desarrollo de las más sofisticadas estructuras de razonamiento hipotético o lógico-formal, no implica necesariamente la existencia de las más sofisticadas estructuras de juicio moral, como tampoco implica que el solo recurso de lo primero sea un medio para lograr lo segundo. Sin embargo, de acuerdo a lo anteriormente afirmado, quienes obtienen altas puntuaciones en la medición del juicio moral (estadios 5 y 6) tienen mayores probabilidades de procesar textos y eventos codificados en esos mismos niveles de complejidad moral (Narváez, 1999).

La administración del programa no estimuló la evolución de las estructuras del juicio moral de los participantes. Así lo confirman las puntuaciones antes y después para el grupo experimental, las cuales no presentaron diferencias significativas entre sí. La evidencia indica que las estructuras del juicio moral, predominantemente, se mantuvieron en el nivel convencional del razonamiento moral que registraron antes del experimento, como también ocurrió con los miembros del grupo de control, confirmando así los efectos evolutivos a causa de la edad y la experiencia social, como lo sugiere Narváez (1999) y que constatan estudios realizados en México con grupos de estudiantes de educación secundaria (Barba, 2001). Pasar del nivel convencional a los estadios del post-convencional, una conciencia de principios y valores universales como fuente de normas y convenios, demandaría el tránsito por estudios sistemáticos con tal propósito, según la afirmación de Narváez (1999) y otros estudiosos del tema.

Desde la perspectiva de la metodología, se ha detectado que la enseñanza directa de estrategias cognitivas y meta-cognitivas favorece el aprendizaje cuando se aplican en el procesamiento de los contenidos específicos de materias del currículum (Simpson y otros, 1992; Pozo y Monereo, 1999). En este sentido, resulta oportuno subrayar que en el caso de la presente investigación la metodología mencionada debe ser considerada como un factor importante en el avance registrado por los participantes en competencias de lectura, aun cuando tal constatación deja pendiente la explicación por la inconsecuencia de esos resultados en la evolución de las estructuras del juicio moral. Una posibilidad de respuesta podría estar en la naturaleza de los textos utilizados y, de otra parte, en la aplicación de estrategias que han demostrado alta eficiencia en el desarrollo del juicio moral. Se trata, primeramente, de que los juicios morales, además de contener componentes descriptivos, su carácter es preponderantemente prescriptivo, normativo en cuanto mandan u obligan a to - mar alguna acción (Kohlberg, 1992), acción justa si sus argumentos son universalizables, susceptibles de ser asumidos también por los otros porque se reconocen en ella, lo que de otra manera constituye la reversibilidad del juicio moral, otra de sus condiciones necesarias (Kohlberg, 1992). La acción moral demanda que la comprensión y aceptación de lo que está bien (juicio deóntico) sea un precursor del compromiso con una conducta razonablemente vinculada (juicio de responsabilidad). Este sería el carácter moral propiamente dicho, el núcleo de esa complejidad cognoscitiva del juicio moral a la que se hacía antes referencia. Kohlberg (1992) explica que lo prescriptivo le hizo pensar que el razonamiento de justicia es muy apropiado para el análisis de la evolución de las estructuras del juicio moral o, lo que es lo mismo, la estructuración de derechos y deberes que es concomitante a la evolución de operaciones cognitivas de justicia como la igualdad, la equidad y la reciprocidad.

Los dilemas hipotéticos, por ello, se han convertido en el instrumento ideal para elucidar las estructuras de razonamiento moral porque facilitan el análisis de conflicto de derechos e intereses, problemas de justicia, según Kohlberg (1992). Por su fuerza para escenificar las posiciones contrapuestas, el recurso de los dilemas ha demostrado una importante utilidad para provocar el conflicto cognitivo, que en su función de retar al sujeto con argumentos del nivel inmediatamente superior al suyo se ha revelado como el medio más favorecido para estimular el desarrollo del juicio moral (Hersh y otros, 1984; Berkowitz, 1985). Esta orientación temática y el uso predominante de textos expositivos es probable que hayan afectado el desempeño de los participantes en el experimento de mejorar sus puntajes para el post-test, porque el DIT, al igual que otros instrumentos de medición aplicados en el campo del modelo kohlberiano, se compone de narraciones dilemáticas sobre las cuales hay que tomar decisiones morales (Zerpa y Ramírez, 2004). Es decir, que la falta o escaso entrenamiento en este tipo de estructuras narrativas pudiera reflejarse posteriormente en el desempeño con el DIT.

5. CONCLUSIONES

La experiencia obtenida en las diferentes etapas de la presente investigación reafirma, por un lado, aspectos conocidos del modelo de desarrollo moral de Kohlberg, más concretamente en relación al conocimiento esquemático y su evolución por estadios. Por otra parte, mostró los efectos posi - tivos de un programa de estrategias cognitivas y meta-cognitivas sobre la comprensión de textos de contenido moral. Respecto de lo segundo, merece destacarse la eficacia que permite el método de instrucción directa en la enseñanza de las estrategias de comprensión lectora. Los efectos del modelaje del instructor en la aplicación de la estrategia, seguido de ensayos guiados de los estudiantes y la transferencia que éstos deben hacer a otros textos de los conocimientos aprendidos facilitaron superar limitaciones como el tiempo del experimento que ofreció el colegio, las dificultades para lograr la aceptación de los participantes de una actividad académica que se sumaba al currículo casi a mediados del año escolar y la presión ineludible sentida por el investigador de alcanzar en el tiempo fijado resultados útiles en función de los objetivos asumidos. Este logro también se facilitó por la decisión de concentrar la instrucción en cuatro estrategias claves: la identificación de la macro-estructura del texto, el reconocimiento de las ideas principales, la represen tación gráfica del texto y la orientación del análisis de contenido a través de otras estrategias como el seguimiento de la progresión temática y el plan de lectura.

Del contraste de las hipótesis con los resultados se obtiene que un me - joramiento en la comprensión de textos morales no necesariamente implica un avance en la jerarquía de los estadios del desarrollo del juicio moral, lo que objetivamente no contradice las evidencias encontradas en el sentido de que el procesamiento que un lector hace de un texto moral depende básicamente del estadio en que se encuentre y no de la intención del autor. Entre las explicaciones posibles a la falta de prueba para la hipótesis se puede mencionar que tal vez el contenido de las lecturas no provocó las rupturas cognitivas para pasar de un estadio 3 al 4 o al nivel post-convencional, propósito que tampoco estaría favorecido por el énfasis que se le dio a la comprensión intelectual de los conceptos e ideas de las lecturas, en lugar de exponer suficientemente a los participantes a ejercicios para dilucidar conflictos de intereses a través de dilemas. Lo segundo, el papel pedagógico de la discusión sobre valores en conflicto, no cuenta con respaldo empírico suficiente, pero concluir que ello es crucial en la enseñanza de estrategias para el desarrollo del juicio moral estaría más cerca de una tesis gratuita que de una comprensión racional y objetiva de los procesos cognitivos. Se podría especular, con base en esta experiencia investigativa y sus resultados, que los instrumentos de medición del desarrollo del juicio moral basados exclusivamente en la lectura de dilemas podría generar una tendencia a favor de estrategias centradas en la discusión de conflictos de intereses.

Siguiendo a Narváez (1999, 2000), si ocurre un mejoramiento en la comprensión de textos morales, ello debería reflejarse en la estructura del desarrollo del juicio moral en vista de que este funciona como sistema cognitivo que opera a través de inferencias lógicas, tal como lo afirma Gozálvez (2000, 19) en referencia al planteamiento de Kohlberg y sus seguidores. Si no se registran los cambios, se deberá a fallas en el programa de instrucción o a incoherencias entre éste y el instrumento de medición. En consecuencia, no existe argumento para desalentar iniciativas de enseñanza que busquen el desarrollo moral a través del análisis de lecturas morales y el mejoramiento en la comprensión de textos morales. En relación con el diseño de investigación utilizado, convendría mejor hacer arreglos con grupos equivalentes relacionados y no de grupo control no equivalente, dado que el foco investigativo depende tanto de la variable de comprensión de la lectura como del nivel de desarrollo del juicio moral. También resultaría auspicioso que el contenido de las lecturas se centrara en el tema de la justicia, sus características y sus consecuencias para la vida personal, social y la cultura humana, porque al fin y al cabo la justicia es el fondo y forma del modelo kohlberiano.

Notas

1 Asesor en desarrollo gerencial y gestión del talento humano. Investigador en Pedagogía y formación en valores. Egresado de la Universidad de Montana, EUA. Postgrado en Finanzas por la Universidad Internacional de Florida 1985. Postgrado en Mercadeo por la Universidad Central de Venezuela. Magíster en Educación, mención Procesos de Aprendizaje por la Universidad Católica Andrés Bello. Doctorando en Educación por la Universidad Central de Venezuela. Autor y coordinador del Taller de Competitividad ANTONIO DONADO TOLOSA,CARLOS ENRIQUE ZERPA 248 Revista de Pedagogía Estudiantil. Articulista en diarios venezolanos. Autor de libros como La Manzana Pedagógica y Las Familias en la Construcción de una Nueva Sociedad. Conferencista sobre temas de Gerencia, Educación y Formación en Valores. Actualmente es docente-investigador en el Centro de Desarrollo Pedagógico de la Universidad Autónoma del Caribe (Barranquilla, Colombia).

2 Psicólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Especialista y Magíster en Psicología Cognitiva, mención Desarrollo de habilidades cognitivas por esa universidad. Diplomado en Enseñanza de la Ética, Capital Social y Desarrollo en la Universidad por el Instituto de Estudios Avanzados para las Américas (INEAM) como becario de la Organización de Estados Americanos. Acreditado en el Programa de Promoción del Investigador, Nivel I. Actualmente cursa estudios de Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Experimental «Simón Rodríguez» (tesis en elaboración) y en Psicología en la Universidad Católica «Andrés Bello» (tesis en elaboración). Miembro del Comité Editorial de la Revista Internacional de Formación Universitaria, de Chile. Profesor Agregado a Tiempo Integral en el Departamento de Ciencia y Tecnología del Comportamiento, Universidad Simón Bolívar, Caracas. Líneas de investigación en desarrollo moral y procesos cognitivos. Tiene gran interés en la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los sistemas de aprendizaje y enseñanza.

REFERENCIAS

1. Barba, B. (2001). Razonamiento moral de principios en estudiantes de Secundaria y de Bachillerato. Revista Mexicana de Investigación Educativa. 6, 13, 501-523. [ Links ]

2. Baumann, J. (1990). La enseñanza directa de la habilidad de comprensión de la idea principal. En Baumann (ed). La comprensión lectora (Cómo trabajar las ideas principales en el aula) (133-173). Madrid: Visor Distribuciones, S.A. [ Links ]

3. Beck, I.; M. McKeown; Ch. Sandora; L. Kucan and J. Worthy, (1996). Questioning the author: A year-long classroom implementation to engage students with text. The Elementary School Journal. 4, 96, 385-414. [ Links ]

4. Berkowitz, M. (1985). The role of discussion in moral education. In: M.W. Ber - kowitz and F. Oser (eds) Moral education: theory and application (197-218) Hillsdale, NJ: Erlbaum. [ Links ]

5. Campbell, D. and J. Stanley (1970). Diseños experimentales y cuasi-experimentales en la investigación social (M. Kitaigorodzki, Trad.). Buenos Aires: Amorrortu. [ Links ]

6. Carriedo, N. y A. Tapia (1994). ¿Cómo enseñar a comprender un texto?Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. [ Links ]

7. Gonzálvez, V. (2000). Inteligencia Moral. Bilbao: Editorial Desclée De Brouwer. [ Links ]

8. Hersh, R.; J. Reimer y D. Paolito (1984). El Crecimiento Moral (C. F. Aguinco, Trad.). Madrid: Narcea, S.A. [ Links ]

9. Kerlinger, F. and H. Lee (2002). Investigación del comportamiento. Métodos de Investigación en Ciencias Sociales. México, D.F.: McGraw-Hill/ Interamericana Editores. [ Links ]

10. Kintsch, W. (1994). Text comprehension, memory and learning. American Psychologist, 49, 4, 294- 303. [ Links ]

11. Kintsch, W. and T. van Dijk (1978), Toward a model of text comprehension and production. Psychological Review, 85, 363-394. [ Links ]

12. Kohlberg, L. (1976). Moral stages and moralization: the cognitive developmental approach. New York: Holt Rinnehart and Winston. [ Links ]

13. Kohlberg, L. (1992) Psicología del desarrollo moral (A. Z. Zárate, Trad.) Bilbao: Editorial Desclée De Brouwer. [ Links ]

14. León, J. A. (1999). Mejorando la comprensión y el aprendizaje del discurso escrito: estrategias del lector y estilos de escritura. En J. I. Pozo y C. Monereo (coord.) (153-170). El aprendizaje estratégico. Madrid: Santillana. [ Links ]

15. Mandler, J. and N. Johnson (1977). Remenbrance of things parsed: story structure and recall. Cognitive Phychology, 9, 1, 111-151. [ Links ]

16. Marchesi, A. (1995). El conocimiento social de los niños. En Palacios, J., Marchesi, A., Carretero, M (compiladores) (351-387). Psicología evolutiva 2. Madrid: Alianza Edi torial. [ Links ]

17. Mayor, J.; A. Suengas y J. González (1995). Estrategias metacognitivas. Aprender a aprender y aprender a pensar. Madrid: Síntesis. [ Links ]

18. Meyer, B. and L. Poon (2001). Effects of structure strategy training and signaling on recall of text. Journal of Educational Psychology, 93, 1, 141-159. [ Links ]

19. Narváez, D. (1999). Moral text processing. Using discourse processing methods to study moral thinking. Educational Psychology Review, 11, 4, 377 – 394. [ Links ]

20. Narváez, D. (2000). Studying moral thinking with moral comprehension. Artículo presentado en el Annual Meeting of the Association for Moral Education, Glasgow, Scotland. Recuperado en Mayo 24, 2004 de http://www.nd.edu/~alfac/narvaez/Studying%20Moral%20Thinking%202000.pdf [ Links ]

21. Narváez, D. (2002). Moral judgment and theory. Artículo presentado en Seminar on Moral Education: Trends and Directions. University of Malaya, Kuala Lumpur. [ Links ]

22. Piaget, J. (1973). Seis estudios de Psicología. Barcelona: Seix Barral. [ Links ]

23. Piaget, J. (1974). El criterio moral en el niño. Barcelona: Fontanella. [ Links ]

24. Piaget, J. (1990). El nacimiento de la inteligencia en el niño. Barcelona: Crítica. [ Links ]

25. Poggioli, L. (2005). Estrategias de adquisición del conocimiento. Serie enseñando a aprender. Caracas: Fundación Polar. [ Links ]

26. Pozo, J.I y C. Monereo (1999) (coords.). El aprendizaje estratégico. Madrid: Santillana. [ Links ]

27. Rest, J. (1977). Development in judging moral issues. A summary of research using the defining issues test. Minnesota Moral Research Project. Technical report No. 3. [ Links ]

28. Simpson, M.; N. Stahl and C. Hayes (1992). Ten recommendations from research for teaching high-risk college students. Journal of Developmental Education, 16, 2, 2-10. [ Links ]

29. Zerpa, C. (2005). Estudio de las relaciones entre nivel de desarrollo moral y comprensión de textos morales en una muestra de estudiantes de un curso introductorio de Ingeniería (Trabajo de ascenso a la categoría de Asistente en el escalafón de la Universidad Central de Venezuela, Caracas). [ Links ]

30. Zerpa, C.E. y J.J. Ramírez (2004). Un instrumento de medición del desarrollo moral para estudiantes universitarios. Defining issues test (DIT). Revista de Pe dagogía, 25, 74, 427- 449. [ Links ]