Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Cuadernos del Cendes

versión impresa ISSN 1012-2508versión On-line ISSN 2443-468X

CDC v.22 n.59 Caracas mayo 2005

Gobernabilidad y acceso al agua y saneamiento en la interfaz periurbana: análisis preliminar de cinco estudios de caso*

ADRIANA ALLEN, JULIO D. DÁVILA , PASCALE HOFMANN

* Este artículo se basa en los resultados de un proyecto de investigación de tres años de duración denominado: Service provision governance in the peri-urban interface of metropolitan areas. Una versión modificada se presentó en la Conferencia N-AERUS sobre «Gestión urbana, diversidad y acción social en las ciudades del Sur», Foro Mundial Urbano de Naciones Unidas, Barcelona, 15-16 de septiembre de 2004.

Resumen

En la interfaz periurbana (IP) se encuentran a un mismo tiempo una población mixta que comprende generalmente una alta proporción de familias y productores pobres, y servicios ambientales y recursos naturales indispensables para los desarrollos urbano y rural. A la vez, esta interfaz se caracteriza por un «vacío» institucional, por lo cual los pobladores periurbanos frecuentemente carecen de voz en la toma de decisiones referida al uso y transformación de los recursos naturales y a la provisión de servicios.

El artículo presenta resultados preliminares de un proyecto de investigación sobre la gobernabilidad del agua y el saneamiento en la interfaz periurbana de cinco áreas metropolitanas en tres continentes.

Palabras clave

Gobernabilidad / Interfaz periurbana / Agua y saneamiento

Abstract

In the peri-urban interface a mixed population, generally including a high percentage of poor families and producers, coexists with environmental services and natural resources indispensable for rural and urban development. At the same time, this interface is characterized by an institutional «void» due to which peri-urban citizens often have no voice in the decision making process related to the use and transformation of natural resources and services. This article presents the preliminary findings of a research project on water and sanitation governance in the peri-urban interface of five metropolitan areas in three continents.

Key words

Governance / Peri-urban interface / Water and sanitation

RECIBIDO: JUNIO 2005 ACEPTADO: JULIO 2005

Introducción

Durante las dos décadas pasadas se ha generado un consenso acerca de las características del problema de suministro de agua y saneamiento englobado en declaraciones internacionales y cambios en el énfasis de las políticas nacionales e internacionales. Gradualmente, el enfoque ha pasado de una preocupación con mejoras técnicas hacia una creciente importancia de los aspectos institucionales de la prestación de servicios (Ayee & Crook, 2003; Nickson, 2002; UN-Hábitat, 2003). En forma más reciente este debate se ha caracterizado por el reconocimiento del rol clave que el Estado deberá cumplir para alcanzar los objetivos convenidos en el ámbito internacional para reducir el número de personas que no tienen acceso a agua potable y saneamiento adecuados (UN-Hábitat, op. cit; Banco Mundial, 2003).1 Esta discusión se encuadra en un nuevo contexto, ya que se proyecta que en los próximos cinco años el mayor crecimiento de la población mundial se concentrará en áreas urbanas. Dado que gran parte de este crecimiento y la expansión espacial que le acompaña se producirán en áreas periurbanas de ciudades de mediano tamaño y en regiones metropolitanas, estas áreas concentrarán gran parte del déficit en agua y saneamiento, y enfrentaran crecientes presiones en el manejo sustentable de sus recursos naturales.

Mediante el uso de evidencia preliminar de cinco áreas metropolitanas, incluyendo dos capitales latinoamericanas, este artículo muestra que existe un número de peculiaridades en la gobernabilidad de los servicios de agua y saneamiento en el contexto periurbano, particularmente cuando se comparan con la prestación de estos servicios ya sea en áreas urbanas o rurales.

Primero, en el contexto de los países en desarrollo, las áreas periurbanas están, por lo general, fuera de la cobertura de los sistemas formales de servicios de agua y saneamiento, que en muchos países (especialmente los más pobres) se limitan a un núcleo urbano relativamente pequeño. Por lo tanto, una primera característica es que el suministro de servicios de agua y saneamiento en el contexto periurbano se caracteriza por una gran diversidad de prácticas informales. Estas prácticas, en el mejor de los casos, son toleradas y, en el peor de los casos, combatidas por un conjunto de regulaciones y políticas que estructura y sostiene el sistema formal. Ejemplos de esta situación pueden encontrarse en la falta de consideración del papel que juega el sector privado informal (v.g., los vendedores ambulantes) en cualquier intento de implementar políticas que moldeen los actuales sistemas de servicios de agua y saneamiento.

Segundo, existe un alto grado de fragmentación en términos de los agentes implicados en las diferentes etapas del suministro de agua y saneamiento. La más alta variedad de agentes se encuentra en la etapa de distribución de agua (y acceso), en tanto que otras etapas parecieran estar dominadas por un número más pequeño de agentes y actores. Por ejemplo, en gran medida, la extracción de agua continúa siendo responsabilidad del sector público, aunque pueden darse casos en los que la extracción la hace el sector privado (v.g. propietarios de pozos privados o extracción privada legal o ilegal, normalmente no regulada, de agua). En contraste, en la etapa de distribución opera una gran diversidad de actores, bien dentro del sistema formal y, por ende, bajo la regulación y supervisión del Estado, o en los intersticios de ese sistema.

La discusión sobre la gobernabilidad de los servicios de agua y saneamiento usualmente hace referencia (casi exclusivamente) al sistema formal o, en otras palabras, al conjunto de reglas y principios articulados a través del sistema de políticas que permite la operación de diferentes agentes en funciones distintas. El argumento central de este artículo es que además de los regímenes de regulación que caracterizan el funcionamiento de los sistemas formales de prestación de servicios, existe una variedad de reglas no escritas que sostiene y estructura el llamado sistema informal. El sistema formal puede describirse como «enraizado en políticas» y el sistema informal como «enraizado en las prácticas». Dada la importancia del sistema informal en garantizar el acceso a los servicios de suministro de agua y saneamiento, particularmente entre los más pobres, es esencial tener un buen entendimiento de las reglas y prácticas que rigen el sistema y, también, de las formas en que este sistema puede articularse al sistema formal al punto en que los regímenes de regulación que subyacen en ambos sistemas produzcan sinergias, en lugar de efectos contradictorios y debilitantes entre sí.

Los términos «formal» e «informal» no deben transmitir la noción de que estos dos sistemas son internamente homogéneos. Existe una abrumadora variedad de arreglos dentro de estas dos amplias categorías. Algunas están organizadas en forma jerárquica, otras dependen del mercado, en tanto que un tercer grupo facilita la cooperación entre agentes. Este último grupo de arreglos tiene un mayor potencial para promover los regímenes de regulación que sostienen a un grupo mixto de agentes.

Este artículo se basa en los resultados preliminares de una investigación aún en curso sobre la gobernabilidad de los servicios de agua y saneamiento en la interfaz periurbana de cinco áreas metropolitanas: Ciudad de México, Caracas, Dar es Salam (Tanzania), El Cairo (Egipto) y Chennai (India).2 Actualmente existe una brecha en el conocimiento operativo de las agencias responsables del suministro de dichos servicios en áreas periurbanas. Las cinco ciudades ofrecen un ejemplo vívido de la considerable diversidad en las formas de prestación de estos servicios, incluyendo tanto los sistemas reticulares como los que carecen de redes y son prestados por una amplia gama de agentes. El artículo explora la medida en que los regímenes que regulan la prestación de servicios de agua y saneamiento en las localidades periurbanas analizadas en los cinco estudios de caso explican las diferencias en los medios efectivos a través de los cuales los moradores periurbanos, en particular los pobres, acceden a estos servicios.

El artículo está estructurado en cuatro secciones. Luego de esta introducción, la sección dos ofrece un cuadro general del debate sobre la gobernabilidad, particularmente en relación con la prestación de servicios en el contexto periurbano. Incluye conceptos claves y esboza el marco analítico adoptado. La sección tres ofrece una visión somera de los resultados preliminares de los cinco estudios de caso, a lo que siguen observaciones concluyentes enfocadas particularmente hacia las implicaciones de política en relación con el argumento central.

La gobernabilidad y la prestación de servicios básicos periurbanos

El debate sobre la gobernabilidad se ha expandido significativamente en los últimos quince años. Esto se ha asociado a un creciente interés por parte de la comunidad internacional, no sólo para entender, sino también para mejorar las condiciones generales para la creación de políticas englobadas por los valores de democracia participativa, justicia social y sostenibilidad ambiental. Este interés ha resultado en un debate sobre las prácticas de gobierno más apropiadas para promover la co-responsabilidad y la sinergia entre diferentes actores sociales. En algunos casos, el resultado de este debate ha sido organizado como un conjunto de condiciones prescriptivas, como se refleja en gran parte de la literatura referida al concepto de «buena gobernabilidad». Pero, contrariamente a una percepción generalizada, el debate actual va más allá del interés por establecer un conjunto relativamente formalizado de prácticas prescriptivas dirigidas a atacar los males de la corrupción y la autocracia que se perciben en el sector público o facilitar la operación del sector privado en la prestación de servicios. En el campo de la política ambiental, el debate sobre el ejercicio del poder se centra cada vez más en el surgimiento de nuevas formas institucionales asociadas con regímenes administrativos cooperativos, que «intentan organizar a la sociedad a través de los medios de asociación y deliberación pública, y representan alternativas a las jerarquías y a los mercados como modos de coordinación» (Gómez Cosío, 2004:1).

El concepto de gobernabilidad ha adquirido diferentes significados e interpretaciones con el transcurrir del tiempo, pero posiblemente la definición más establecida es la referida a la capacidad que tiene un sistema político para gobernar en forma eficiente y garantizar las condiciones políticas necesarias para el desarrollo económico, social y ambiental. Esta definición de gobernabilidad tiene su origen a mediados de la década de los setenta y se aplicó particularmente en estudios políticos comparativos, pero aún goza de gran aceptación. El concepto de gobernabilidad se abocó inicialmente al análisis de las formas en que diferentes gobiernos y prácticas de gobierno facilitan u obstruyen la gobernabilidad de la polis, en particular en el contexto del Estado benefactor y desarrollista. Esto explica por qué el enfoque del debate y la investigación académica se centró inicialmente en el papel del Estado, y particularmente el Estado benefactor nacional, que se suponía actuaba como un ente unificado sobre una sociedad homogénea, bajo el entendido general de que opera en democracias capitalistas y representativas (Bobbio, 1985).

En la década de los noventa, el concepto de gobernabilidad resurgió con nuevas connotaciones y fue objeto de una reevaluación en un contexto caracterizado por transformaciones significativas, incluyendo el predominio de políticas neoliberales y, por consiguiente, el retiro del Estado benefactor, la globalización económica y el surgimiento de corporaciones multinacionales como agentes con poderes supranacionales, así como un amplio reconocimiento de la crisis ecológica, el surgimiento de nuevos movimientos sociales que actúan a través de redes locales y globales, y una reevaluación del papel de las autoridades locales en el proceso de desarrollo.

El actual debate sobre gobernabilidad está dominado por dos definiciones contrastantes; cada una representa un conjunto de preocupaciones diferente. Por un lado, parte de la literatura aún se centra principalmente en la capacidad y desempeño institucional del Estado y la forma en que se ha adaptado a los cambios señalados en el párrafo anterior. Por otro lado, el término gobernabilidad se utiliza cada vez más en el sentido de «un cambio en el significado de gobierno, refiriéndose a un nuevo proceso de gobierno; o a nuevas condiciones de las reglas de juego, o al nuevo método mediante el cual se gobierna a la sociedad» (Rhodes, 1996:652-653). Pierre (2000) hace una distinción entre el «viejo» y el «nuevo» concepto de gobernabilidad, los que reformula como «centrado en el Estado» y «centrado en la sociedad», respectivamente. Bajo el primer enfoque «se plantean interrogantes sobre cómo y con qué resultados concebibles el Estado dirige a la sociedad y la economía a través de la intermediación política y mediante la definición de metas y establecimiento de prioridades. El otro punto de vista teórico investiga la coordinación de varias formas de tipos formales e informales de interacción público-privada» (Pierre, op. cit. p. 3).

Bajo esta distinción, el primer enfoque se centra en evaluar la capacidad política e institucional del Estado para «dirigir» a la sociedad hacia ciertas metas asociadas con el «bien público» y también con el examen de la relación entre el papel del Estado y los intereses de otros actores poderosos. En contraste, el enfoque «centrado en la sociedad» se relaciona principalmente con el papel de la sociedad civil en la gobernabilidad y su relación con el Estado, a través de una variedad de arreglos institucionales. Por lo tanto, partiendo de este enfoque, el término «gobernabilidad» se refiere a «prácticas emergentes de gobierno» (Pierre y Peters, 2000) que buscan «crear nuevos patrones de relación entre los diversos actores sociales (es decir, el sector público, las organizaciones comerciales, las organizaciones multilaterales, los sectores voluntarios y comunitarios, etc.) en un intento por construir una mayor capacidad sistémica para la acción colectiva» (Gómez Cosío, 2004:3). En consecuencia, este enfoque prioriza el examen de conjuntos de multiagencias, como asociaciones y redes creadas para fomentar una sinergia entre los diferentes actores sociales con miras a alcanzar metas de políticas públicas.

Este artículo y la investigación que lo respalda adoptan un enfoque de gobernabilidad centrado en la sociedad, siendo el objetivo contribuir a entender los regímenes que sustentan la prestación de los servicios de agua y saneamiento a los pobres en el contexto periurbano de las áreas y regiones metropolitanas. Un enfoque centrado en la sociedad es pertinente para este propósito ya que permite el examen de modos de gobernabilidad alternativos a aquellos que se enfocan principalmente en estructuras jerárquicas (como el Estado o el mercado). Estos modos alternativos dependen menos de instrumentos de políticas de arriba hacia abajo y se refieren a la necesidad de identificar medios interactivos de organización social. Por lo tanto, «en lugar de depender del Estado o del mercado, la gobernabilidad socio-política está dirigida a la creación de patrones de interacción en los que la gobernabilidad jerárquica tradicional y la autoorganización social son complementarias, en los que la responsabilidad y la justificación de las intervenciones se distribuyen entre los actores públicos y privados» (Kooiman, 1993:252).

En una discusión sobre gobernabilidad en la prestación de servicios urbanos, Harpham y Boateng (1997:68) señalan que este concepto se refiere no simplemente al ejercicio de la autoridad gubernamental sino a otras formas de toma de decisiones: «formal e informal, participativa y representativa, descentralizada y centralizada y nacional y local». Como se destacó en la introducción, es posible identificar una gran diversidad de prácticas y arreglos en las distintas formas en que los pobres obtienen acceso a agua y saneamiento. Algunos de éstos están respaldados por el sistema formal o, en otras palabras, son mecanismos enraizados en políticas y apoyados por arreglos institucionales. Ejemplos, la operación de camiones cisternas privados autorizados oficialmente para vender agua o financiados por el Estado para distribuirla gratuitamente. Pero, adicionalmente a estos mecanismos, existe un conjunto amplio de arreglos que no necesariamente está respaldado por el sistema formal, pero que opera sobre la base de la solidaridad, reciprocidad o necesidad, como es el caso de regalos de agua a vecinos necesitados, o vendedores (conocidos en algunos países como «aguateros») que acceden a ésta por diversos medios y luego la distribuyen en carretas tiradas por tracción animal o humana a vecinos de su mismo barrio. Estos últimos mecanismos pueden clasificarse como enraizados en la práctica y corresponden al espectro informal de los arreglos mediante los cuales los pobres obtienen acceso al agua.

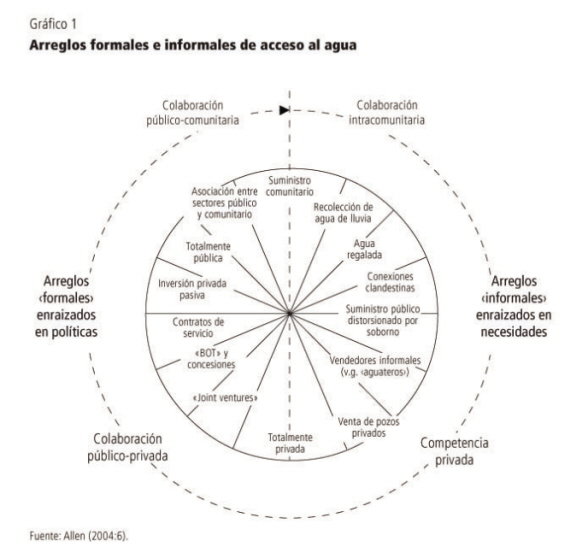

El gráfico 1 presenta ambos espectros (formal e informal) en relación con el conjunto de prácticas que subyace al suministro de agua en el contexto periurbano. A menudo, los límites entre lo que es formal e informal son difusos, por lo cual la intención es ofrecer una representación esquemática y amplia (aunque no exhaustiva) del universo de las prácticas existentes. Los arreglos identificados como informales en el lado derecho de la rueda sólo son evidentes cuando se examinan los servicios desde la perspectiva del acceso.

Esta «rueda del agua» muestra también el papel de los sectores público, privado y comunitario y la medida en que estos roles se basan o no en arreglos de cooperación que involucren a dos o tres de estos sectores, que distan de ser homogéneos, ya que el sector público puede estar presente tanto bajo la forma de agencias estatales altamente centralizadas o como entes descentralizados. Así mismo, el sector privado puede incluir grandes compañías que operan bajo el sector formal, firmas medianas autorizadas de camiones cisternas en la ciudad, o vendedores informales locales. El sector comunitario también dista de ser homogéneo, pues puede presentar arreglos caracterizados por un cierto grado de formalidad, como el caso en que los esquemas de prestación de servicio por parte de la comunidad están respaldados activamente por el sector público o por organizaciones no gubernamentales (ONG), pero también relaciones más informales de solidaridad y cooperación establecidas entre los miembros de la comunidad.

Igual que el concepto de gobernabilidad, el término «periurbano» ha sido objeto de diferentes interpretaciones y significados, aunque debe destacarse que el número de referencias científicas sobre este concepto es mucho más limitado. No obstante, existe un creciente reconocimiento entre los profesionales y organismos dedicados a la planificación del desarrollo respecto a la coexistencia de rasgos rurales y urbanos dentro de las ciudades y más allá de sus límites. En consecuencia, la dicotomía urbano-rural profundamente arraigada en los sistemas de planificación resulta inadecuada para tratar con procesos de cambio ambiental y de desarrollo en el contexto periurbano.

La definición de trabajo adoptada por la investigación que fundamenta este artículo hace referencia a tres características particulares de este concepto y más específicamente de la interfaz periurbana (IP) (Allen, 2003a, 2003b). Este término hace referencia no sólo a la periferia de la ciudad sino a un contexto en donde los rasgos rurales y urbanos tienden a coexistir, en términos físicos, ambientales, sociales, económicos e institucionales.

Desde una perspectiva ambiental, la interfaz periurbana puede caracterizarse como un mosaico heterogéneo de ecosistemas «naturales», «productivos» o «agrícolas» y «urbanos», afectados por flujos de materiales y de energía que demandan los sistemas urbanos y rurales. Cada uno de estos subsistemas condiciona y es condicionado, a su vez, por los otros dos (ibídem). Desde el punto de vista del suministro de agua, la interfaz periurbana suele ofrecer a las regiones metropolitanas un ámbito más favorable de recarga de los acuíferos subterráneos que surten a muchas ciudades, que las zonas más urbanizadas, donde la presencia de grandes superficies no porosas como calles y edificios dificultan la filtración subterránea.

Desde un punto de vista socio-económico, la composición social de los sistemas periurbanos es muy heterogénea y sujeta a cambios significativos a través del tiempo. Agricultores, pobladores informales, empresarios industriales y residentes de ingresos altos y medios suelen coexistir en el mismo territorio, pero con intereses, prácticas y percepciones diferentes que, a menudo, compiten entre sí. Aunque estos rasgos suelen caracterizar también a las áreas urbanas, en el contexto periurbano están acentuados por una gran diversidad de actores y actividades. Esto es debido a que el continuo pero desigual proceso de urbanización que tiene lugar en estas áreas va acompañado, en general (o es producido en muchos casos), por la especulación con las tierras, el desplazamiento de las actividades económicas de más alta productividad y el surgimiento de actividades informales y, a menudo, ilegales, como mataderos de reses, uso intensivo de químicos agrícolas y fertilizadores para producción de horticultura y las actividades mineras para el suministro de materiales de construcción.

Por último, y no menos importante desde un punto de vista institucional, la interfaz periurbana se caracteriza por la convergencia de instituciones sectoriales y superpuestas con diferentes jurisdicciones y, en ocasiones, políticas contradictorias (Dávila, 2003). Asimismo, los entes del sector privado y las organizaciones comunitarias también intervienen en la administración de las áreas periurbanas aunque frecuentemente sin una clara articulación o liderazgo por parte de las entidades estatales.

El problema de la fragmentación institucional es particularmente relevante en el contexto metropolitano, donde diferentes unidades administrativas suelen estar sujetas a las decisiones políticas de un gran número de agencias públicas. Vínculos débiles y el poder municipal limitado en sectores como el manejo del transporte, agua, energía, desechos sólidos y líquidos y la planificación del uso de la tierra resultan, con frecuencia, en incertidumbre respecto a la institución que administra un área o actividad específica. Esto tiene implicaciones políticas significativas en el caso de los servicios de agua y saneamiento. Según se destacó anteriormente, el hecho de que la interfaz periurbana suela abarcar áreas de recarga de las principales fuentes de suministro de agua en áreas metropolitanas significa que respecto al manejo del agua, muchas veces estas áreas se encuentran bajo la jurisdicción de agencias públicas sectoriales centralizadas y responsables de velar por la protección y administración de sistemas de cuencas. Los casos de México, Chennai y Caracas presentan condiciones paradójicas, donde las áreas periurbanas analizadas coinciden con las principales fuentes de suministro de agua, o son exportadoras netas a otras localidades metropolitanas, y no obstante los moradores de esas áreas enfrentan significativos déficit de agua y saneamiento.

Las opciones disponibles para cubrir estos déficit no dependen exclusivamente de la extensión de las redes formales de infraestructura, sino principalmente de formas más descentralizadas de prestación de servicios. Cuando los proveedores que operan dentro del sector formal fallan en dar respaldo a tales formas de prestación de servicios de agua y saneamiento, los pobladores periurbanos, en particular los más pobres, deben utilizar sus propios dispositivos para acceder a aquellos. Asimismo, en vista de que sus necesidades y prácticas son «invisibles» para el sector público, los cambios en las políticas destinadas a mejorar la eficiencia de los servicios de agua y saneamiento formales logran poco para garantizar un mejor acceso por parte de los pobladores periurbanos pobres y constituyen, a menudo, un obstáculo (Hofmann, 2004).

Análisis comparativo de los estudios de caso

El proyecto de investigación en el que se basa este artículo busca contribuir a un mejor entendimiento de los arreglos formales e informales que caracterizan el contexto periurbano y producir un conjunto de directrices para mejorar la gobernabilidad y administración de los servicios de agua y saneamiento en beneficio de los sectores más pobres. Adicionalmente a la revisión de textos académicos y literatura no publicada sobre el tema en cuestión esta investigación ha incluido el desarrollo de una caracterización y análisis institucional amplio de los sistemas formales de servicios de agua y saneamiento, seguido de un trabajo de campo detallado en dos localidades en cada ciudad. La selección de estas localidades se basó en tres criterios. Primero, las localidades debían arrojar evidencias de las principales características de la interfaz periurbana detalladas en la definición de trabajo presentada. Segundo, la selección de dos localidades dentro de cada área metropolitana debía captar la mayor diversidad posible de arreglos formales e informales en el sistema de servicios de agua y saneamiento. Tercero, las localidades periurbanas seleccionadas debían albergar un número considerable de grupos de bajos ingresos para lograr una mejor comprensión de las estrategias y prácticas específicas desplegadas por mujeres y hombres de estratos más pobres.

Metodológicamente, el análisis institucional a todo lo ancho de las metrópolis fue complementado por entrevistas efectuadas a las agencias y actores claves implicados en los servicios de agua y saneamiento. Además, a través de un conjunto de talleres se exploraron las percepciones de una diversidad de actores con miras a evaluar los puntos débiles y las oportunidades que ofrece el actual sistema de servicios de agua y saneamiento (incluyendo mecanismos formales y prácticas informales) para mejorar el acceso de los pobres periurbanos, en tanto que se daba atención a otras dimensiones como la sustentabilidad ambiental, la gestión efectiva y la eficiencia del sistema como un todo. El trabajo de campo utilizó diversas técnicas como «caminatas transversales», grupos focales, entrevistas individuales y talleres locales. El paso siguiente del proyecto comprende la redacción de un conjunto de lineamientos destinado a diferentes usuarios que será sometido a prueba en los ámbitos local y regional antes de proceder a su divulgación a fines del 2005.

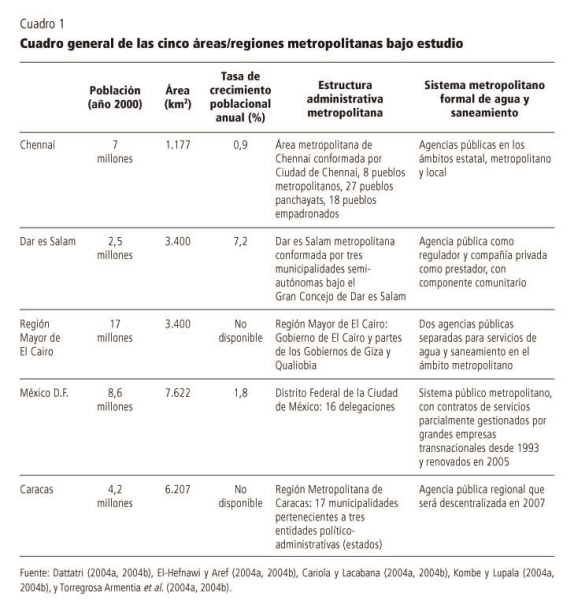

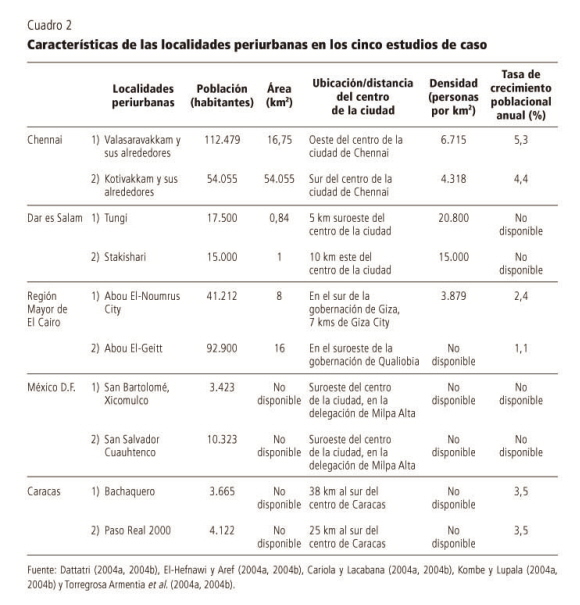

Los cuadros 1 y 2 ofrecen un cuadro general de las características principales de las cinco áreas metropolitanas y de las localidades periurbanas. La selección buscaba abarcar una amplia diversidad de arreglos institucionales en la estructura actual de los sistemas metropolitanos de servicios de agua y saneamiento, y en los cambios en progreso o planificados de políticas destinadas a rediseñar estos sistemas.

Existen diferencias significativas entre las cinco áreas metropolitanas y localidades periurbanas en términos de tamaño de la población, tasas de crecimiento y densidad; así como en el área, uso predominante del terreno y regímenes de tenencia de la tierra. A pesar de las diferencias, en términos generales, en todos los casos el acceso físico de las localidades periurbanas seleccionadas se deteriora a medida que aumenta la distancia a las carreteras principales que las conectan con el centro de la ciudad. En los casos de México y Chennai esto también limita en forma significativa el suministro de los servicios de agua y saneamiento, no sólo a través de la expansión de los sistemas de red sino también a través de modos alternativos como camiones cisternas que transportan agua. Las dos localidades examinadas en el caso de México D.F. pertenecen a la delegación de Milpa Alta, la cual no fue incorporada a México D.F. sino hasta finales de la década de los ochenta. Como tal, ésta es la más rural del área metropolitana de México y donde se ubican recursos ambientales estratégicos para la ciudad, particularmente debido a la función que desempeña en la recarga de los acuíferos, cuya extracción surte al resto del área metropolitana. Aun cuando exhiben características rurales significativas, tanto en términos físicos como socio-económicos, las localidades examinadas están experimentando un significativo crecimiento demográfico.

La distancia del centro de la ciudad no siempre explica los retos particulares que se enfrentan en localidades periurbanas o su fisonomía en términos de las características rurales y urbanas. La localidad de Tungi en Dar es Salam está a sólo cinco kilómetros del Distrito Comercial Central, pero aún presenta una mezcla de características rurales y urbanas en términos del uso de la tierra, vivienda y medios de subsistencia. Su urbanización se ha retardado debido a las deficiencias en el transporte que la unen con la ciudad, la cual se encuentra conectada sólo mediante ferry. No obstante, existen planes para construir un puente que una directamente a Tungi con la ciudad. Si este proyecto se materializa, el área experimentará cambios dramáticos en términos físicos y socio-económicos. Ya los especuladores han comenzado a comprar tierras. La rápida y descontrolada urbanización no es una rareza en la interfaz periurbana. En El Cairo esto ha resultado en pérdidas anuales de aproximadamente 24 hectáreas de valiosas tierras agrícolas.

En todos los casos, la tasa de crecimiento poblacional es mucho más alta en la interfaz periurbana que en la ciudad (cuadros 1 y 2). En Chennai pueden observarse otras diferencias entre las «panchayats» (autoridades locales) periurbanas dependiendo de la disponibilidad de tierra apta para usos urbanos. En Ramapuram, una panchayat dentro de la localidad 1, la población prácticamente se triplicó entre 1991 y 2001, en tanto que el acceso a los servicios de agua y saneamiento es particularmente deficiente. Sin embargo, este no es necesariamente el lugar con la mayor proporción de hogares de bajos ingresos, pues sólo representa el 13 por ciento de éstos, lo cual es comparativamente bajo en relación con el promedio metropolitano. Esto podría explicarse por el hecho de que en ambas localidades el porcentaje de pobres está vinculado al número de habitantes que pertenece a las «castas clasificadas» (cuyo estatus social económicamente desventajoso intenta compensar diversas políticas estatales) y también en la localidad 1 en lo que respecta al número de trabajadores del campo.

Una mirada a las instituciones implicadas formalmente en el sistema de los servicios de agua y saneamiento (cuadro 1) muestra un amplio espectro en los cinco casos. En Chennai, el sistema formal es responsabilidad absoluta del sector público, aunque se combinan diferentes niveles de gobierno. El acto legislativo denominado «Town and Country Planning Act» de 1971 estableció que Metrowater, una autoridad estatutaria, debería estar a cargo de la prestación de los servicios de agua y saneamiento para el área metropolitana. Sin embargo, esto no se ha llevado a efecto en la práctica. Sólo recientemente se ha extendido su jurisdicción más allá de la ciudad de Chennai para incluir áreas designadas como «Urbanas Adyacentes», incluyendo algunas localidades periurbanas. Los servicios en las restantes áreas periurbanas son prestados por Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board (TWAD), una autoridad estatutaria adjunta al Gobierno estatal, y por las autoridades locales que generalmente carecen de recursos humanos y financieros para garantizar niveles adecuados del servicio. En vista de que el suministro de agua que provee el Estado es en extremo inadecuado y no confiable para satisfacer las necesidades de los usuarios, está aumentando el número de camiones cisternas de agua en pequeña escala que se surte de una amplia variedad de fuentes de suministro, incluyendo los acuíferos periurbanos, con consecuencias alarmantes para la sostenibilidad del recurso debido a una palpable ausencia de control a la extracción indiscriminada.

El caso de México, D.F. presenta un panorama institucional diferente. Desde la década de los ochenta, el suministro de servicios de agua y saneamiento, históricamente bajo la jurisdicción de una agencia pública altamente centralizada, ha estado sujeto a un proceso de descentralización del gobierno federal hacia los estados y, posteriormente, de los estados a las municipalidades. Este proceso ha sido acompañado por un intento de democratizar el proceso de toma de decisiones mediante la creación de organizaciones de cuencas fluviales y Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (Cotas) responsables de la elaboración de planes administrativos a través de consultas públicas. Las reformas legales introducidas a principios de la década de los noventa reforzaron el proceso de descentralización de los servicios de agua y saneamiento, pero también allanaron el camino para la participación del sector privado formal a través de contratos de servicios por fases –introducidos en 1993 y renovados en 2005– para efectuar la operación, mantenimiento y prestación del servicio. No obstante, especialmente en el contexto periurbano, el gobierno local aún juega un papel clave en garantizar que se distribuya el agua a los lugares más remotos, a través del uso de camiones cisternas públicos.

En la región metropolitana de Caracas, los servicios de agua y saneamiento son responsabilidad de Hidrocapital, una compañía de suministro de agua regional del sector público que opera en seis sub-regiones. Bajo la nueva constitución política nacional, a partir del 2007 un proceso de descentralización descargará la responsabilidad de los servicios de agua y saneamiento en los municipios; los servicios serán prestados, al menos en teoría, por una amplia gama de agentes o sociedades provenientes de los sectores privado, público o comunitario y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). En la práctica, las recientes reformas políticas y la creación de una Gerencia Comunitaria dentro de Hidrocapital ha dado impulso a la participación de las comunidades pobres periurbanas en el sistema de servicios de agua y saneamiento, pues ahora pueden negociar con personal capacitado y de favorable disposición a través de Mesas Técnicas de Agua. Estas han contribuido a mejorar el alcance de los servicios de agua y saneamiento, y han fortalecido los lazos de solidaridad en las comunidades, a la vez que aportan ejemplos de democracia participativa, en los que se enfatizan no sólo los derechos de los miembros de la comunidad sino también sus deberes. Puede incluso afirmarse que estas medidas han contribuido a reducir el impacto del clientelismo político y una marcada tendencia al paternalismo facilitados por los altos ingresos provenientes del petróleo que han caracterizado al Estado venezolano.

En el caso de Dar es Salam, la prestación de los servicios de agua y saneamiento ha sido durante décadas responsabilidad de Dar es Salam Water and Sanitation Authority (Dawasa), una compañía de servicios públicos. Históricamente, los servicios se prestaban casi sin costo alguno, con una tarifa fija mínima que no cubría los costos de suministro, operación y mantenimiento. Durante la última década, el papel de Dawasa ha estado sujeto a reformas significativas, pasando de ser proveedor directo a facilitador y regulador. Luego de las condiciones impuestas por el African Development Bank (ADB) para respaldar la rehabilitación y operaciones de los servicios de agua de la ciudad, en 2004 la compañía fue transformada en una casa matriz: Dawasa Public Granting Authority (PGA), cuya responsabilidad es administrar los Programas de Suministro de Agua y Saneamiento a la Comunidad (Cwssp) y hacer seguimiento al desempeño de City Water Services (CWS), un operador privado a cargo de la instalación de nuevas conexiones y medidores a los clientes, operación y mantenimiento de los activos, emisión de facturas de agua y alcantarillado, cobro de ingresos y rehabilitación de ciertas obras.

Esta compañía fue constituida por dos empresas internacionales (Biwater PLC del Reino Unido y HP Gauff de Alemania) en asociación con una empresa nacional de Tanzania. Sin embargo, en mayo del 2005 el gobierno de Tanzania dio por terminado el contrato con City Water Services alegando que sólo había efectuado una inversión de capital equivalente al 50 por ciento del monto establecido en el contrato inicial acordado en el año 2003, por una duración de diez años. Según el Gobierno esta situación acentuó las condiciones ya deficitarias de provisión de agua y saneamiento en el área metropolitana de Dar es Salam, en particular las áreas de menores ingresos. Esta situación, que derivó en litigio entre CWS y el gobierno de Tanzania, ejemplifica las dificultades que se enfrentan en el paso de un régimen de gobernabilidad público a uno privado en la provisión de servicios, en especial cuando este paso responde a condicionantes externas.

El suministro de agua y saneamiento en El Cairo es jerárquico y centralizado en entidades, en los ámbitos de gobernación y gobierno central. A nivel metropolitano dos instituciones que dependen del gobierno central están encargadas por separado del suministro de agua y de saneamiento, respectivamente. A las «markaz» (autoridades locales) periurbanas les corresponden algunas funciones de mantenimiento y operación del servicio, para lo cual frecuentemente sufren de grandes carencias, en especial de personal idóneo y motivado. El sector privado (por lo general informal) llena el vacío dejado por los anteriores. En el contexto de una incipiente reforma política que busca incorporar prácticas más democráticas y transparentes en el ejercicio del poder estatal, y debido al balance negativo de las experiencias internacionales de privatización de agua, en 2004 el Gobierno abandonó los planes de vieja data de privatizar los servicios de agua y saneamiento. En consecuencia, en el futuro el papel del sector privado formal se limitará a competir por sistemas de concesión y contratos de gestión. En cuanto a las comunidades periurbanas más pobres, el Estado las ve como consumidores más que posibles socios en actividades de cogestión de estos servicios básicos. A su vez, las comunidades perciben al Estado como ineficiente y distante, por lo que prefiere no involucrarse en labores conjuntas. Otros agentes locales como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), por ejemplo, tradicionalmente no han gozado de confianza por parte del Estado egipcio, lo que dificultaría su posible contribución a la problemática de agua y saneamiento. Existen, no obstante, lazos con mezquitas locales, que en algunos casos documentados han ayudado a recolectar fondos de la población para mejoras al sistema local de agua y saneamiento.

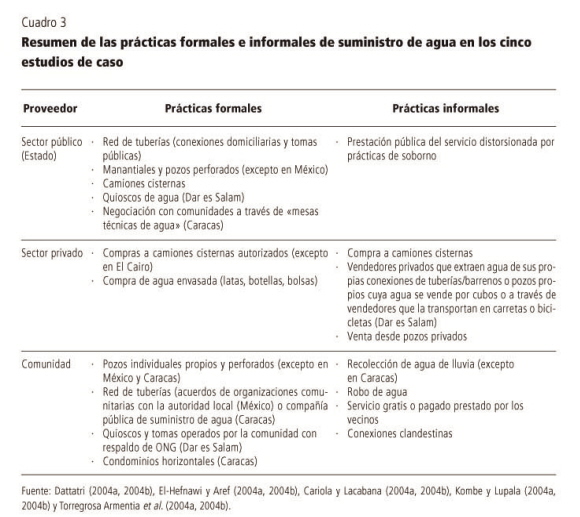

En la mayoría de los casos estudiados, el proceso de descentralización intenta traspasar a niveles inferiores algunas de las responsabilidades administradas en forma centralizada. Paralelamente, la participación del sector privado formal ha aumentado durante la década de los noventa, casos de Dar es Salam y México D.F., aunque este proceso ha sido menos significativo en Chennai y Caracas. El Cairo, con su larga tradición de prestación pública del servicio, es la excepción. Las prácticas reconocidas formalmente por la comunidad están ganando importancia, particularmente en Caracas, México y Dar es Salam (cuadro 3).

El suministro a través de redes de tuberías dista mucho de ser satisfactorio. En el caso de Dar es Salam, el acceso a través de este medio representa sólo 5 por ciento en Stakishari y no existe en Tungi. Por lo general, existen algunas alternativas formales además de las soluciones de redes de tuberías, para suministro de agua y de saneamiento. No obstante, el sistema formal aún no puede satisfacer las necesidades de las comunidades periurbanas y, particularmente, los hogares de bajos ingresos sufren las consecuencias. Por consiguiente, en todos los casos han surgido prácticas informales para compensar las deficiencias del servicio.

En Chennai, en donde la escasez de agua supone un riesgo serio, es necesaria una combinación de fuentes para satisfacer necesidades. Como ya se mencionara, con una o dos excepciones,3 las prácticas alternativas del sector privado y comunitario se materializan principalmente para cubrir la distribución, el acceso al agua, así como su utilización y reutilización. Esto se debe, en parte, a que las instalaciones sanitarias son vistas como menos urgentes que el suministro de agua y, en parte, debido al hecho de que tanto el sector comunitario como el sector privado informal, que consiste mayormente de empresas a pequeña escala, carecen de recursos suficientes y de la capacidad de tomar acciones en lo que respecta a la extracción, tratamiento y almacenamiento de agua. A pesar del hecho de que la mayoría de los pobladores de las áreas periurbanas depende de tales prácticas informales, con frecuencia carecen del respaldo formal necesario para alcanzar su capacidad máxima. En México, miembros de la comunidad han destacado la importancia de la recolección de agua de lluvia, la reutilización y el reciclaje, pero actualmente estas prácticas carecen de soportes técnico y financiero que ofrezcan una alternativa viable. En los casos de Dar es Salam y El Cairo, las estrategias adoptadas para mejorar el acceso reconocen parcialmente la realidad de los residentes y de pequeñas firmas de las áreas periurbanas, en tanto que los proveedores privados informales son ignorados; esto tiene implicaciones no sólo en lo que respecta al acceso confiable y asequible a tales servicios, sino también para los medios de subsistencia de un número sustancial de personas.

Las prácticas relativas al saneamiento, formales e informales, son menos diversas. En los cinco casos, las viviendas de bajos ingresos en la interfaz periurbana rara vez están conectadas a una red subterránea de alcantarillado para el transporte de aguas residuales domésticas y de lluvia. La mayoría depende de tanques sépticos y letrinas, cuyo mantenimiento está a cargo de empresas públicas en Chennai; de una combinación de operadores públicos y privados en El Cairo, y de organizaciones comunitarias en Caracas. Las únicas opciones para los hogares que carecen de este servicio básico son la descarga descontrolada de aguas negras y la defecación al aire libre. No obstante, por lo general la población no percibe estas carencias como un problema serio debido a las menores densidades residenciales que facilitan estos comportamientos, y por un desconocimiento de los efectos negativos que éstos pueden tener sobre la salud de la población.

Observaciones finales

Con la ayuda de datos primarios preliminares, este artículo ha esbozado una visión comparativa general de los cinco casos del estudio. Por limitaciones de tiempo y espacio, apenas si rozamos la superficie de un muy rico material empírico recolectado en cinco áreas metropolitanas en tres continentes. Esta información continuará convirtiéndose colectivamente en resultados futuros que se divulgarán a través de la página web del proyecto.

La primera incursión en los datos nos permite reflexionar sobre la relevancia del tema de esta investigación, el cual se ubica en dos asuntos de políticas interrelacionados. El primero se refiere al reto que confronta el mundo para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, especialmente aquellos que para el 2015 aspiran reducir a la mitad la proporción de la población que no tiene acceso al agua y saneamiento. Según lo ya argumentado, este es un gran reto que no sólo tendrá incidencia sobre los recursos de los gobiernos nacionales alrededor del mundo, sino que es un reto con el que actualmente los gobiernos y agencias donantes se encuentran comprometidos.

Es un desafío que los gobiernos no están en capacidad de satisfacer por sí solos. Las políticas y prácticas (regulaciones, normas, jerarquías) centradas exclusivamente en medios técnicos y formales de prestación de tales servicios no sólo están destinadas al fracaso en satisfacer estos objetivos de desarrollo, sino que, además, afectan negativamente a una gran proporción tanto de hogares como de productores de las áreas metropolitanas al no reconocer los medios no formales. Por lo tanto, este artículo aboga por un sistema de control centrado en la sociedad, que reconozca una nueva especie de prácticas de gobernabilidad que involucre a una gama de proveedores de servicios y de prácticas informales.

El segundo problema de las políticas, como punto central de este artículo, es el que se relaciona con el cambio rápido y el creciente aumento de la periferia en las regiones metropolitanas, las cuales no sólo han suministrado tierras –y a menudo una fuente de subsistencia– a una población heterogénea muy cambiante, incluyendo un número desproporcionado de hogares y productores pobres, sino que, a menudo proveen también servicios ambientales esenciales a las metrópolis, incluyendo la recarga acuífera, otras fuentes de agua y sumideros ambientales para –entre otras cosas– la descarga de aguas negras y desechos sólidos procedentes del núcleo urbano. Y aún así, gran parte de los datos oficiales sobre las ciudades tienden a excluir estas áreas, principalmente debido a que no corresponden a la jurisdicción de las municipalidades grandes, más centrales y urbanizadas. Existe también un desfase en el tiempo entre la expansión de las ciudades y los asentamientos periurbanos y su incorporación a las estadísticas oficiales. Mientras tanto, éstas tienden a vivir en una especie de limbo estadístico y administrativo, en una «penumbra» conceptual y espacial (Aguilar y Ward, 2003).

La gobernabilidad en esta interfaz periurbana se ve, por lo tanto, seriamente fragmentada, con una multitud de actores presente y ningún ente gubernamental que suministre guía o liderazgo. La prestación de servicios de suministro de agua y saneamiento en tales contextos no está menos fragmentada, según lo ha demostrado esta investigación. Los cinco estudios de caso ofrecen un cuadro compuesto de áreas que crecen con mayor rapidez que el núcleo urbano. La evidencia demuestra que los servicios de agua a través de redes convencionales sólo cubren si acaso una pequeña proporción de los hogares y los sistemas de alcantarillado son casi inexistentes.

La composición heterogénea de la interfaz periurbana exige un examen detallado de las estrategias específicas mediante las cuales los grupos con ingresos diferentes obtienen acceso a los servicios de agua y saneamiento. Los estudios de caso muestran que los intereses y necesidades de los pobladores periurbanos no son homogéneos. En general, sólo los grupos con ingresos medios y/o altos tienen acceso a sistemas de alcantarillado y a tanques sépticos. Como resultado, las localidades periurbanas frecuentemente se ven afectadas por enfermedades relacionadas con el agua y la higiene, como diarrea, lombrices, tifoidea, cólera y disentería; los pobres son los más expuestos y en inferioridad de condiciones. Si uno de los objetivos de desarrollo es que las aspiraciones y la vivencia cotidiana de los pobladores periurbanos alimenten el diseño de políticas sobre agua y saneamiento es esencial entender su composición socioeconómica y sus prácticas culturales. Esto debe incluir una consideración detallada del capital social y político de las poblaciones pobres periurbanas. En otras palabras, un examen de los medios mediante los cuales tales poblaciones acceden no sólo a las redes sociales de solidaridad y reciprocidad, sino también a través de los cuales tienen voz en el proceso de toma de decisiones.

Se ha argumentado en este artículo que existe un contraste significativo entre las realidades enraizadas en las políticas y en las prácticas. Los cinco estudios de caso muestran que el acceso a los servicios de agua y saneamiento por parte de los pobladores pobres periurbanos está enraizado principalmente en las prácticas y es informal, más que el resultado de políticas formales. La clave de las mejoras estructurales en estos servicios está en el reconocimiento de esas prácticas y de su articulación al sistema formal bajo nuevas maneras de gobernabilidad. Esto plantea un nuevo desafío, ya que gran parte de la experimentación institucional actual en materia de los regímenes de gobernabilidad que sustentan la provisión de servicios esenciales como el agua y saneamiento está aún focalizada en estructuras formales de tipo público y/o privado, que abordan la problemática casi exclusivamente desde el punto de vista de un espectro limitado de opciones. Estas opciones apuestan a la reorganización de estructuras jerárquicas o están basadas en las reglas del mercado. En tanto, las prácticas informales que surgen de necesidades concretas son relegadas frecuentemente a intervenciones ad hoc de tipo voluntarista o ignoradas en su totalidad.

Referencias bibliográficas

1.Aguilar, Adrián y Peter M. Ward (2003). «Globalization, regional development and mega-city expansion in Latin America: Analyzing Mexico Citys peri-urban hinterland», Cities, año 20, n° 1, pp. 3-21. [ Links ]

2.Allen, Adriana (2003a). «La interfase periurbana como escenario de cambio y acción hacia la sustentabilidad del desarrollo», Cuadernos del Cendes. Dossier Interfase Periurbana, año 20, n° 53, pp. 1-15, Caracas. [ Links ]

3.Allen, Adriana (2003b). «Environmental Planning and Management of the Peri-Urban Interface (PUI). Perspectives on an Emerging Field», Environment and Urbanization, año 15, n° 1 (abril), pp. 135-147, Londres, IIED. [ Links ]

4.Allen, Adriana (2004). «Governance and service delivery in the peri-urban context: Towards an analytical framework». Informe inédito para el proyecto de investigación «Service provision governance in the peri-urban interface of metropolitan areas», Development Planning Unit, University College London. [ Links ]

5.Ayee, Joseph y Richard Crook (2003). «Toilet Wars: Urban sanitation services and the politics of public-private partnerships in Ghana», IDS Centre for the Future State, Working Paper n° 213, Brighton, Universidad de Sussex. [ Links ]

6.Banco Mundial (2003). World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People. Washington DC, Oxford University Press. [ Links ]

7.Bobbio, Norberto (1985). «Democracia e ingobernabilidad», Liberalismo y Democracia, México, Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

8.Cariola, Cecilia y Miguel Lacabana (2004a). «An Overview of the Water Supply and Sanitation System at Metropolitan and Peri-urban Level: The Case of Caracas», informe inédito para el proyecto de investigación «Service provision governance in the peri-urban interface of metropolitan areas», Development Planning Unit, University College London. [ Links ]

9.Cariola, Cecilia y Miguel Lacabana (2004b). «WSS Practices and Living Conditions in the Peri-urban Interface of Metropolitan Caracas: The Cases of Bachaquero and Paso Real 2000», informe inédito para el proyecto de investigación «Service provision governance in the peri-urban interface of metropolitan areas», Development Planning Unit, University College London. [ Links ]

10.Dattatri, Gangadhar Rao (2004a). «An Overview of the Water Supply and Sanitation System at Metropolitan and Peri-urban Level: The Case of Chennai», informe inédito para el proyecto de investigación «Service provision governance in the peri-urban interface of metropolitan areas», Development Planning Unit, University College London. [ Links ]

11.Dattatri, Gangadhar Rao (2004b). «WSS Practices and Living Conditions in the Peri-urban Interface of Metropolitan Chennai: The Cases of Valasaravakkam Group and Kottivakkam Group», informe inédito para el proyecto de investigación «Service provision governance in the peri-urban interface of metropolitan areas», Development Planning Unit, University College London. [ Links ]

12.Dávila, Julio (2003). «Enfoques de intervención en la interfase periurbana», Cuadernos del Cendes, Dossier Interfase Periurbana, año 20, n° 53, pp. 17-32, Caracas. [ Links ]

13.El-Hefnawi, Ayman Ibrahim Kamel y Mohamed Fathy Aref (2004a). «An Overview of the Water Supply and Sanitation System at Metropolitan and Peri-urban Level: The Case of Greater Cairo Region», informe inédito para el proyecto de investigación «Service provision governance in the peri-urban interface of metropolitan areas», Development Planning Unit, University College London. [ Links ]

14.El-Hefnawi, Ayman Ibrahim Kamel y Mohamed Fathy Aref (2004b). «WSS Practices and Living Conditions in the Peri-urban Interface of Metropolitan Greater Cairo Region: The Cases of Abou El-Noumrus and Abou-El-Geitt», informe inédito para el proyecto de investigación «Service provision governance in the peri-urban interface of metropolitan areas», Development Planning Unit, University College London. [ Links ]

15.Gómez Cosío, Román (2004). «The Role of Queretaro Valley Cotas in the Democratization of Local Water Governance», documento inédito de doctorado, Development Planning Unit, University College London. [ Links ]

16.Harpham, Trudy y Kwasi Boateng (1997). «Urban Governance in Relation to the Operation of Urban Services in Developing Countries», Habitat International, año 21, n°1, pp. 65-77. [ Links ]

17.Hofmann, Pascale (2004). «Access to water supply and sanitation services (WSS) of low-income households in the peri-urban interface of developing countries», informe inédito para el proyecto de investigación «Service provision governance in the peri-urban interface of metropolitan areas», Development Planning Unit, University College London. [ Links ]

18.Kombe, Wilbard y John Lupala (2004a). «An Overview of the Water Supply and Sanitation System at Metropolitan and Peri-urban Level: The Case of Dar es Salaam», informe inédito para el proyecto de investigación «Service provision governance in the peri-urban interface of metropolitan areas», Development Planning Unit, University College London. [ Links ]

19.Kombe, Wilbard y John Lupala (2004b). «WSS Practices and Living Conditions in the Peri-urban Interface of Metropolitan Dar es Salam: The Cases of Tungi and Stakishari», informe inédito para el proyecto de investigación «Service provision governance in the peri-urban interface of metropolitan areas», Development Planning Unit, University College London. [ Links ]

20.Kooiman, Jan, coord. (1993). Modern Governance: Government-Society Interactions. Londres, Sage. [ Links ]

21.Nickson, Andrew (2002). «The role of the non-state sector in urban water supply», presentado en el taller World Development Report 2005/04: Making Services Work for Poor People, Eynsham Hall, Oxford, 4-5 de noviembre. [ Links ]

22.Pierre, Jon (2000). Debating Governance. Oxford, Oxford University Press. [ Links ]

23.Pierre, Jon y Guy Peters (2000). Governance, Politics and the State. Londres, MacMillan Press. [ Links ]

24.Rhodes, R.A.W. (1996). «The New Governance: Governing without Government», Political Studies, vol. 64, pp. 652-667. [ Links ]

25.Torregrosa Armentia, María Luisa, Catalina Arteaga y Karina Kloster (2004a). «An Overview of the Water Supply and Sanitation System at Metropolitan and Peri-urban Level: The Case of Mexico City» informe inédito para el proyecto de investigación «Service provision governance in the peri-urban interface of metropolitan areas», Development Planning Unit, University College London. [ Links ]

26.Torregrosa Armentia, María Luisa, Catalina Arteaga y Karina Kloster (2004b). «WSS Practices and Living Conditions» informe inédito para el proyecto de investigación «Service provision governance in the peri-urban interface of metropolitan areas», Development Planning Unit, University College London. [ Links ]

27.UN-Habitat (2003). Water and Sanitation in the World»s Cities. Local Action for Global Goals. Londres, Earthscan. [ Links ]

NOTAS:

1 Por saneamiento se entiende aquí el conjunto de dispositivos, prácticas y principios destinados a la recolección, eliminación y remoción de excrementos humanos.

2 La investigación es coordinada por la Development Planning Unit, University College London, y financiada por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno Británico (DFID). Los cinco socios del proyecto son la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Ciudad de México; el Centro para Estudios del Desarrollo (Cendes) en Caracas; Citizens Alliance for Sustainable Living (Sustain) en Chennai; University College of Lands and Architectural Studies (Uclas) en Dar es Salam y Urban Studies and Training Institute (UTI) en El Cairo. Más información sobre el proyecto y los socios disponible en:

http://www.ucl.ac.uk/dpu.pui/research/current/governance/index.html

3 En el caso de Chennai, algunas empresas que suministran agua a pequeña escala, industrias e instituciones la extraen por sí mismas; en Caracas hay empresas multinacionales involucradas en la construcción de plantas de extracción e instalaciones para almacenamiento de agua (Dattatri, 2004a; Cariola y Lacabana, 2004a). No obstante, en términos globales, esto corresponde a un pequeño porcentaje.