Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Utopìa y Praxis Latinoamericana

versión impresa ISSN 1315-5216

Utopìa y Praxis Latinoamericana v.11 n.34 Maracaibo sep. 2006

A corrupção do Estado: perspectivas teóricas e seu processo social

Fernando FILGUEIRAS

Faculdade Metodista Granbery, Brasil.

RESUMEN

En este artículo se hace un ejercicio normativo del problema de la corrupción en la política y sus efectos en el contexto del orden social. Por tratarse de un ejecicio normativo, se procura comprender los largos procesos históricos del origen y evolución de la corrupción en el orden político y describir los diferentes lenguajes en los que ha sido pensada. Desde este punto de vista, la corrupción forma parte, esencialmente, de la vida institucional, por lo que no puede ser erradicada sino a partir de principios éticos y morales.

Palabras clave: Corrupción, Estado, ética, moral.

State Corruption, Theoretical Perspectives and Social Process

ABSTRACT

This article is a normative exercise on the problem of political corruption and its effects in the context of social order. Since it is a normative exercise, it attempts to comprehend long historical processes of the origin and evolution of corruption in the political order, and to describe the different languages in which it has been meditated upon. From this point of view, corruption is essentially part of institutional life, and for this reason cannot be eradicated unless this eradication is based on ethical and moral principles.

Key words: Corruption, state, ethics, morals.

Recibido: 02-05-2006 Aceptado: 25-07-2006

“A corrupção gravemente perniciosa é a que assume o carácter subagudo, crônico, impalpável, poupando cuidadosamente a legalidade, mas sentindo-se em toda a parte por uma espécie de impressão olfativa, e insinuando-se penetrantemente por ação fisiológica no organismo, onde vai determinar diáteses, irremediáveis.”

Rui Barbosa, 1889.

Toda ordem constituída traz consigo um conjunto de normas de comportamento, bem como algumas possibilidades de sua corrupção. Faz parte da essência de uma sociedade a constituição de regras para a conduta humana, configurando cenários de ordenação, aos quais subjazem elementos materiais de sua formatação. Todavia, o controle dos desejos e dos instintos humanos depende de um devir que entrelace opostos e possibilite a existência de uma ordem, na trama que caracteriza uma sociedade. Ou seja, a existência de uma ordem depende da sua potencial desordem, do mesmo modo que sua integridade, enquanto um valor que define uma expectativa comportamental, depende de uma corrupção potencial. Parafraseando a epígrafe desse texto, a corrupção é perniciosa e degenerativa para a ordem apenas quando é impalpável, guardada em perfeito segredo. É por estar entrelaçado a um devir que o fenômeno da corrupção coloca-se como fronteira do direito e da ética, fazendo parte de uma normalidade institucional. Mas, quando bem sucedida, é perniciosa a ponto de corroer instituições, gerando patologias que são próprias do mundo político.

Se há um sentimento corriqueiro de que a corrupção torna-se presente e recorrente na esfera pública, pois muitos casos surgem na forma de escândalos, é porque ela potencializa a mudança e a ordenação e, de algum modo, ativa as forças constituintes de uma determinada comunidade política. Em muitos casos, a corrupção pode ser considerada perniciosa de um ponto de vista jurídico, mas não ser considerada do ponto de vista ético. Judeus pagarem propinas para se verem livres de Auschwitz é um ato de corrupção pelas leis do nazismo e, como tal, condenável. Do ponto de vista ético, entretanto, o pagamento de propina para se ver livre de um campo de concentração é legítimo. Do mesmo modo, participar de lobbies para influenciar as decisões sobre o gasto público do governo americano pode ser legal, de um ponto de vista jurídico, mas representar a corrupção e ser condenável de um ponto de vista estritamente moral. Não há como escapar, desse modo, do fenômeno da corrupção como uma transposição dos limites jurídicos e morais.

Este texto pretende ser uma reflexão sobre o fenômeno da corrupção do Estado, tendo em vista a compreensão de suas linguagens e dos valores que orientam o juízo emitido pelos atores políticos em contextos de interação. Esta reflexão quer estar orientada pelo modo de acordo com o qual podemos dizer que certa ordem é corrompida, tendo em vista não o ato da corrupção, mas seu alcance e suas conseqüências no seio da ordem estatal. Argumento que apenas é possível a compreensão do fenômeno da corrupção do Estado, se revisarmos seu conceito de modo a cotejá-lo pela união dos planos moral e jurídico. Por outras palavras, argumento que a corrupção é um fenômeno inerente à ordem estatal e que a possibilidade de seu controle é encontrada apenas na junção de controles institucionais associados a uma educação cívica.

1. CONCEITO DE CORRUPÇÃO

As ciências sociais tratam o conceito de corrupção a partir de vieses epistemológicos traçados pela sociologia, pela ciência política e pelo direito. Assentado no paradigma positivista da ciência, as ciências sociais terminam por naturalizar conceitos, uma vez que a linguagem dos interesses e a linguagem da legalidade trabalham com referenciais que encontram assento apenas na diferenciação funcional entre Estado, direito e sociedade. Toda a construção do saber, ademais, ao longo da modernidade, restringiu, por outro lado, a compreensão da natureza humana pela idéia de ação e de indivíduo. E a compreensão dos fenômenos sociais, nesse contexto, ocorre pelo seu ato, abdicando da compreensão de seu processo e de suas configurações de valores. O resultado, para uma teorização da corrupção, é que este referencial positivista das ciências sociais termina por encobrir, rigorosamente, os sentidos hermenêuticos atribuídos pelos atores políticos em contextos de interação, fazendo com que haja um estreitamento da imaginação política, pelo fato de ela ser compreendida estritamente a partir de sistemas formais e fechados de normas.

A sociologia política ligada à teoria da modernização1, a partir da década de 1950, desenvolveu hipóteses testáveis e premissas derivadas de um contexto social, no qual a idéia de desenvolvimento foi central como estruturante da imaginação sociológica. Partindo da idéia de que a corrupção representa uma disfunção no interior de sistemas sociais, a teoria da modernização a colocou, enquanto fenômeno, como uma realidade social objetiva, responsável por reproduzir um tipo de estrutura social predatória, a qual tende a configurar um conjunto de comportamentos orientados por espólios e por vantagens obtidas de modo eminentemente ilegal. A corrupção representa tanto uma função manifesta nos sistemas sociais, quanto uma função latente, uma vez que, em sociedades cuja estrutura é tradicional, a corrupção é, em essência, a própria norma2.

Como função manifesta, a corrupção, como estrutura da sociedade, pode exercer a função de modernização, representando, em muitos casos, eventuais benefícios para a constituição de uma ordem moderna, balizada, principalmente, nas iniciativas do espírito capitalista. De acordo com Merton, a funcionalidade da corrupção é determinada porque as ações praticadas pelos atores são intencionais, reproduzindo continuamente uma estrutura social onipresente, a qual faz a mediação e a contextualização das práticas sociais, tendo em vista seus meios e seus objetivos3. Em vista de uma natureza calculista dos indivíduos, esta perspectiva remeteu a corrupção, desse modo, para um viés de modernização das sociedades, tornando-a variável conforme o estágio que cada sociedade ocupa na evolução, além de sua problematização estar contextualizada no jogo inerente dos sistemas que configuram o agir social.

Para a sociologia comparada, desse modo, há uma relação necessária entre corrupção e modernização, uma vez que cenários de larga corrupção definem uma baixa institucionalização política e, por sua vez, uma ordem fraca para a mediação e a adjudicação de conflitos4. A corrupção, fundamentalmente, pela tese da modernização, é mais evidente em sociedades pouco desenvolvidas em relação aos critérios do moderno capitalismo, sendo conceituada como uma ação intencional por parte de uma autoridade, no interior de um sistema social, que tende a sobrepor seus interesses privados ao bem comum, tendo em vista uma estrutura normativa institucionalizada, a qual determina as fronteiras de uma ação aceita ou não aceita por parte do sistema5.

O sistema normativo tanto pode motivar quanto inibir a prática de corrupção. Seu sucesso em coibi-la, na vertente sociológica, depende da institucionalização política, entendida como a aceitação de normas por parte de uma comunidade política. Os critérios de institucionalização são determinados funcionalmente, visando a assegurar a estabilidade e a previsibilidade dos sistemas sociais face aos dilemas da modernização. Desse modo, sociedades imbuídas da modernização, mas que tenham baixa institucionalização política, estão mais sujeitas às práticas de corrupção, porque, entre modernização e institucionalização, há um hiato político, no qual a corrupção ocorre, possibilitando um agir orientado para a obtenção de bens e de vantagens ilegais6.

Tendo em vista a dimensão estrutural e funcional dos sistemas sociais, a análise da sociologia, ligada à teoria da modernização, conceitua a corrupção como um tipo de ação praticada por autoridades políticas que se desviam das normas e regras vigentes no sistema. Por outro lado, este tipo de conceituação, no contexto de análises funcionais, termina por colocar a corrupção no interlúdio da dicotomia custos e benefícios. A análise de custos e benefícios da corrupção, em vista do processo de modernização, lança a hipótese de que ela pode resultar em ganhos agregados ao sistema, tais como o desenvolvimento econômico, a integração nacional e o aumento da capacidade do governo7.

Se mantida sob controle, a corrupção pode ser uma forma alternativa, encontrada pelos agentes políticos, de articular seus interesses junto à esfera pública. Por exemplo, a construção de máquinas políticas8 visa a influenciar o conteúdo das decisões tomadas na arena legislativa, por meio da persuasão das elites partidárias. A constituição destas máquinas políticas colabora para o arrefecimento da disputa entre clivagens sociais que surgem com a modernização, servindo, desta forma, para o desenvolvimento político, econômico e social9. A corrupção é explicada, portanto, como desfuncionalidade inerente de uma estrutura social de tipo tradicional, que, no contexto da modernidade, gera instabilidade no plano político e econômico. A corrupção, dessa forma, pode cumprir uma função de desenvolvimento, uma vez que ela força a modernização. Porém, sua função de desenvolvimento é cumprida desde que ela esteja sob controle das instituições políticas.

Todavia, as pesquisas produzidas a partir da década de 1980 encontrarão assento em um outro tipo de teorização, a par da idéia de sistemas sociais. A natureza da política passa a ser percebida como todas aquelas decisões tomadas em contextos institucionais que afetam a todos, indistintamente, fazendo com que a corrupção seja entendida, primordialmente, como um custo elevado para a ordem. A par dos critérios sociológicos, a ciência política pura explica que a natureza da política está centrada na busca dos resultados de seu processo, uma vez que seu objeto de estudo passa a ser os fatores que incidem sobre estes mesmos resultados, derivando, a partir dessa premissa fundamental, as seguintes premissas auxiliares: (a) os atores políticos são eminentemente racionais, ou seja, buscam maximizar a utilidade esperada em contextos de decisão, conforme uma estrutura de preferências10 e, (b) os contextos de decisão influenciam as preferências e são determinados pela estrutura organizacional da política, que requer, fundamentalmente, uma institucionalização dada à representação dos atores11.

As representações produzidas pelas teorias positivas da política12 possibilitam, desse modo, um trabalho de intervenção da ciência na sociedade, uma vez que a explicação do comportamento dos atores, conforme regras fixas do jogo político, permite um trabalho de engenharia institucional, o qual está destinado a produzir os resultados esperados do jogo político, segundo orientações normativas produzidas em contextos democráticos representativos13. Desse modo, na virada produzida pelas pesquisas sobre a corrupção, a partir da década de 1980, torna-se fundamental a criação de constrangimentos institucionais à sua prática, ensejando um contexto de reformas destinadas a implementar maior responsabilização dos políticos e maior responsividade do governo.

Pela vertente da ciência política, a corrupção ocorre na interface dos setores público e privado, representando um tipo de agir político motivado pela satisfação de interesses privados, conforme um comportamento racional calculista, por parte dos atores. Os esquemas de corrupção, por conseguinte, dependem do modo como as instituições do Estado permitem a discricionariedade de suas autoridades, tendo em vista um conjunto de relações de poder configuradas em torno do dinheiro. Esta discricionariedade ensejada pelo arranjo institucional incentiva o uso de pagamento de propinas e de suborno e reforçam, dessa forma, a prática de corrupção no âmbito do setor público e do setor privado14.

A abordagem da ciência política para o fenômeno da corrupção chama a atenção para a necessidade de reformas institucionais, no plano político e econômico, visando a criar regras fixas para a interação entre os interesses privados e o interesse público, comungando com mecanismos institucionais que impeçam a existência de monopólios e a captura da burocracia estatal por parte de funcionários públicos e de agentes privados. Um excesso de controle para coibir a prática de corrupção, no entanto, pode implicar na ineficiência da administração pública, fazendo com que a busca de integridade mediante a maquinaria anticorrupção e as reformas institucionais caminhem, necessariamente, nos preceitos da eficiência burocrática15.

Por outras palavras, não cabe às reformas institucionais reforçar o poder da burocracia, uma vez que estas reformas resultariam em maior discricionariedade e, por redundância, em maior incentivo para o pagamento de propina e de suborno, ou seja, em ampliação das práticas de corrupção. Por outro lado, é necessário um mecanismo de agregação de vontades particulares em decisões coletivizadas, visando a assegurar a consecução de uma ordem estável e produtora de cooperação entre os indivíduos16. No aspecto formal, que representa um consenso entre analistas ligados a teorias neo-institucionalistas, a prática de corrupção não é coibida mediante o reforço do poder burocrático, mas pelo fomento do mercado17.

As causas estáveis da corrupção, portanto, é a existência de monopólios e de privilégios no setor público, os quais criam incentivos para que os agentes busquem maximizar sua renda privada através do suborno e da propina, visando a auferir recursos públicos. Contudo, a corrupção sofre o problema de coordenação da ação coletiva, caso os recursos e o poder de negociação dos agentes públicos estejam fragmentados18. A fragmentação de monopólios e a criação de estruturas competitivas simétricas de um mercado político inibem a cobrança de propinas por parte de atores racionais, que têm os custos da ação corrupta ou corruptora ampliados. Entrar em esquemas de corrupção, deste modo, depende das motivações criadas pelo arranjo institucional, tendo em vista uma aritmética racional de custos e de benefícios da ação.

Como conceito, a corrupção, pela ciência política pura, é a maximização de renda privada através da apropriação de recursos públicos, tendo em vista um conjunto de preferências racionais dos atores, formadas no contexto do arranjo institucional, o qual motiva ou coíbe a prática da corrupção19. O problema da corrupção na política é, em essência, um problema de distribuição do poder, principalmente econômico, o qual pode ser controlado apenas por uma democracia competitiva. Contudo, a corrupção afeta, principalmente, a legitimidade do sistema democrático, uma vez que fomenta, pela opinião pública, a decadência da cooperação e a recorrência de práticas ilegais. A corrupção resulta em instabilidade política, porque enseja cenários de desconfiança em relação à ordem vigente, podendo emperrar, em muitos casos de países em desenvolvimento, a consolidação democrática20.

Toda a construção teórica produzida pela sociologia e pela ciência política é tributária da idéia de ação ilegal praticada pelos atores, os quais tomam como orientação seus interesses e sua relação com o público, de modo funcional. Não é possível, por conseguinte, à sociologia e à ciência política construírem uma teorização a respeito da corrupção sem levar em consideração os preceitos de uma teoria do direito. Mesmo conceituações e pesquisas que levam em conta a opinião pública, tais como aquelas ligadas à idéia de percepção da corrupção, partem da tese que ela é um desvio em relação à norma21.

Toda a construção normativa da modernidade parte do fato de que o direito é definido por uma estrutura formal de normas, as quais são oriundas de uma autoridade delineada pelo Estado, que proíbe ou autoriza os súditos, conforme um elemento imperativo22. Uma vez que a teoria do direito está focada no elemento formal da ordem jurídica, ela pode ser considerada uma ciência descritiva de normas, tendo em vista um tratamento dogmático que organiza, sistematiza e interpreta o direito com base em uma técnica específica. Como ciência descritiva de normas, o direito termina por instrumentalizar sua relação com a sociedade, funcionando como mecanismo de intervenção e de controle, uma vez que as normas pretendem ter um caráter pedagógico para controlar os desejos e as pulsões humanas23.

Como sistema racional de normas, o direito se põe como realidade consensual, a qual representa uma técnica específica para a adjudicação de conflitos no interior de sociedades complexas, trabalhando com desapontamentos de expectativas configuradas pela divisão do trabalho. Como técnica para a solução de conflitos, o sistema demanda a criação de uma metalinguagem por parte de seus operadores, eliminando qualquer dimensão ideológica e estabelecendo o critério funcional de agente pedagógico sobre a sociedade24. A linguagem da legalidade, desse modo, implica a construção de sistemas fechados e autopoiéticos de normas, as quais têm sua aplicação limitada por parte de uma estrutura imune a pressões externas.

Desse modo, o problema da corrupção, como tratado pela agenda de pesquisas tanto da sociologia, quanto da ciência política, está configurado em uma metalinguagem do direito e sua relação com uma metalinguagem do sistema político, sendo a primeira relacionada à idéia de legalidade, enquanto a segunda é atribuída à idéia de interesses. Ambas diferenciam, funcionalmente, as fronteiras do agir corruptor ou corrompido do agir honesto. Desta forma que o conceito de corrupção está ligado à obrigação e não à idéia de dever, a qual é típica de formações de cunho moral25. Imputando ao problema da corrupção o caráter administrativo e penal, o direito formaliza os crimes de corrupção, fazendo com que ela seja inteligível apenas pela aplicação de normas jurídicas, balizadas no princípio heurístico do bem comum. Mediante seu caráter formal, o direito desvinculou, ao longo da modernidade, o fenômeno da corrupção da ética, funcionando como um agente externo que, por meio da coerção, limita o agir humano. Toda esta construção teórica, fundada ao longo da modernidade, só é possível pela imposição do Estado ao indivíduo, atuando de modo externo à consciência, já que a modernidade é permeada por uma pluralidade de doutrinas morais razoáveis, mediante as quais nenhum valor encontra primazia ontogênica.

Ou seja, práticas de corrupção são necessariamente ilegais, representando um crime contra a administração burocratizada do Estado, descartando qualquer elemento valorativo ou ideológico que incida sobre sua atuação26. Uma vez que o processo jurídico visa a uma conotação pedagógica em relação ao trabalho dos juristas, bem como dos sujeitos do direito, o mundo jurídico se vê imune em relação às práticas e instituições sociais que ordenam as ações por parte dos atores. De outro lado, se a metalinguagem do direito fornece ao sistema político uma ordem jurídica, ele opera de modo a configurar a metalinguagem dos interesses como princípio fundador da ordem, através do qual diferencia funcionalmente a fronteira entre o público e o privado. Como processo, o entendimento da corrupção termina por estar relacionado ao aspecto racionalizador dos interesses, intrumentalizando relações de poder no sentido de uma crescente imposição do sistema sobre a sociedade.

O caráter criminal da corrupção é imputado pelo fato de ela ser um crime contra a ordem, impondo penalidades inerentes em vista de um quadro dogmático posto à interpretação dos operadores do direito. No âmbito do direito administrativo, contudo, a corrupção é definida como um desvio de funcionalidade por parte de agentes públicos e privados, tendo como horizonte um sistema instrumentalizado em torno da idéia de interesse público. O interesse público coaduna os elementos materiais de construção do direito administrativo, formalizando as interações dos indivíduos com o Estado conforme o critério instrumental de uma relação entre meios e fins27. A corrupção é um desvio de funcionalidade por parte dos operadores da administração pública, originado pela discricionariedade dos agentes. O interesse funciona como elemento heurístico da construção jurídica na medida em que determina nos agentes uma autorresponsabilidade perante o Estado, no âmbito do mundo privado, uma vez que a construção do direito administrativo está balizada em um risco estrutural de abuso por parte dos agentes.

A proteção do Estado contra os crimes de corrupção demanda a repartição de papéis entre a administração pública e a sociedade, implicando um inevitável distanciamento formatado pela engenharia jurídica, de modo a tutelar judicialmente os interesses privados e o interesse público. As esferas de interação entre o Estado e a sociedade são construídas de maneira que aquele atue de forma pedagógica sobre esta. A tutela dos interesses possibilita aos operadores do direito criar mecanismos de controle sobre a administração, imputando a seus atores instrumentos de coerção que assegurem o controle do risco estrutural de abuso. Dessa forma, cabe aos tribunais o exercício da tutela dos interesses, tendo em vista uma estrutura formal que se atenha, exclusivamente, ao objeto da regulação e assegure, por conseguinte, a existência de uma ordem nos diferentes planos da sociabilidade, tendo em vista a autonomia formal da administração pública e o princípio da legalidade.

A linguagem da legalidade e dos interesses determina a corrupção como desvio de funcionalidade, em função de uma colonização dos sistemas sobre a sociedade, os quais, pretensamente, atuam como agentes pedagógicos sobre seus mundos circundantes. Toda a construção teórica da sociologia e da ciência política acerca da corrupção parte dos preceitos e fundamentos do direito como sistema racional de normas, bem como do fato de a natureza política estar balizada, exclusivamente, no interesse. O processo de colonização do sistema sobre a sociedade civil, ao longo de toda a modernidade, acarretou a formação de uma linguagem processual incapaz de manter um intercâmbio com seus mundos circundantes. A linguagem da legalidade e dos interesses terminou por reduzir o fenômeno da corrupção ao ato individual, uma vez que ela está configurada em um processo de racionalização destinado a absorver o processo social como que praticado por indivíduos28.

A linguagem dos interesses e da legalidade ofuscou outras linguagens que circulam na esfera pública e que podem ser explicativas do fenômeno da corrupção. A par da formalização de seu conceito no âmbito do direito positivo e seu tratamento empírico por parte da sociologia e da ciência política, existem outras linguagens explicativas do fenômeno da corrupção, em vista de um círculo hermenêutico não adentrado pelas teorias de cunho positivista. Desse modo, as ciências sociais, no cânone positivista, escamoteiam outros significados da corrupção construídos na sociedade, os quais têm sua natureza especificada apenas pela linguagem moral. As teorias sobre a corrupção naturalizam seu conceito em torno dos preceitos da legalidade e dos interesses, já que o mundo moderno é produzido em função da proeminência do Estado em relação ao mundo vivido. As teorias sobre a corrupção terminam por produzir anacronismos na medida em que existem outras significações que estão além da lógica dos interesses e da legalidade.

Todo o referencial lingüístico do fenômeno da corrupção está centrado no ato desviante das normas formais do sistema, representando casos particulares postos à imputação criminal por parte do Estado. Em essência, trata-se do rompimento das regras de interação da sociedade com o Estado por parte de indivíduos, considerados como sujeitos de direito. No entanto, existem outros referenciais lingüísticos que ampliam o enfoque para além do indivíduo, centrando as lentes da análise sobre a ordem em seu conjunto. Além do fato de a corrupção ocorrer como ato, tal como as pesquisas realizadas ao longo do século XX descrevem, ela ocorre também como potência. Ou seja, é uma possibilidade permanente em toda ordem normativa, não passível de ser erradicada e que ocorre para além da lógica da legalidade e dos interesses, estando atrelada, necessariamente, à moralidade. O sistema jurídico não pode assumir sua pretensa função pedagógica, porque sua linguagem não é acessível a todos os participantes, fazendo com que a norma refira-se apenas a si mesma. De outro lado, o direito moderno perde a dimensão deontológica da validade, uma vez que esvanece sua autocompreensão normativa, tornando-se incapaz de processar as expectativas normativas de comportamento29.

O erro de todo o referencial lingüístico do fenômeno da corrupção, construído ao longo da modernidade, é centrar sua teorização no âmbito do ato e não na sua potência. Ademais, a teorização sobre a corrupção toma as categorias e conceitos do Ocidente, especialmente o conceito de indivíduo, para explica-la de modo a produzir uma indução generalizante, abdicando de outras linguagens e processos sociais que circundam um círculo hermenêutico dotado de outras semânticas e sintaxes. A conceituação produzida pela sociologia e pela ciência política tomou como critério para a corrupção as sociedades modernas de tipo capitalista. Sua generalização conceitual, no plano empírico, carece de singularidades significativas, encobrindo conotações semânticas traçadas pelos atores em contextos de interação.

Em primeiro lugar, porque as ciências sociais tomam os paradigmas e instituições do Ocidente, sem levar em consideração o processo histórico que configura o conceito de corrupção. Em segundo lugar, porque a força empírica das premissas analíticas das ciências sociais leva em consideração apenas os casos que vêm a público, não observando o fato de que as correlações estabelecidas podem ser espúrias, uma vez que os esquemas de corrupção ocorrem em segredo. Ou seja, não é possível estabelecer um tratamento científico eficaz da corrupção, de acordo com este estatuto de cientificidade, porque as correlações estabelecidas carecem de força empírica, haja vista que os casos que vêm a público são os casos fracassados30.

A corrupção é, em última instância, uma fronteira da legalidade, porque atos corruptores podem ser considerados legais, de um ponto de vista jurídico, mas execráveis, de um ponto de vista moral. Resta compreender outras linguagens para o fenômeno da corrupção, para que possamos compreender sua potência no âmbito da ordem estatal, tendo em vista os aspectos éticos e morais que circulam livremente no âmbito da esfera pública, a par da colonização dos sistemas sobre o mundo vivido. A semântica do conceito de corrupção, centrado no ato de desvio de funcionalidade, abdica da possibilidade de aprimoramento moral dos indivíduos, já que o processo sistêmico ocorre de modo externo ao indivíduo. É necessária a compreensão de outras linguagens para o fenômeno da corrupção, para que a ordem normativa possa operar eficazmente seu caráter pedagógico sobre a sociedade, possibilitando, desse modo, o alongamento da vida institucional.

II. AS LINGUAGENS DA CORRUPÇÃO

Existem outras linguagens para o fenômeno da corrupção que estão além da legalidade e dos interesses. Além desse fato, a corrupção ocorre não apenas como ato, mas como potência no entorno da ordem normativa. Toda ordem constituída traz consigo a possibilidade de sua corrupção. De acordo com Aristóteles, o mundo natural está constantemente sujeito à corrupção e a compreensão da natureza só é possível por sua ordem e estabilidade. Porém, a corrupção é uma possibilidade permanente, em vista do fato do poder de dissolução da diversidade e da mudança31. Toda ordem depende de uma potencial corrupção, porque ela mantém em movimento as forças criativas que permitem gerar novos mecanismos de integração e de consolidação. Em essência, a potencialidade da corrupção permite o aprimoramento moral dos cidadãos, porque mantém em movimento a imaginação política para a reprodução de uma ordem. A par da degradação moral do ato de corrupção, sua potencialidade mantém viva a ordem, pelo fato de ativar a imaginação política e a criação de instituições capazes de controlar os desejos e as pulsões humanas.

Mas o movimento e a imaginação política promovidos pela corrupção em potência não dependem, necessariamente, de uma legalidade construída em torno da lógica dos interesses, porque o fenômeno da corrupção está intrinsecamente ligado à moralidade. Como ato, mesmo que a corrupção seja um crime imputado pela tutela do Estado em torno dos interesses, ela não escapa aos juízos morais emitidos pelos agentes no âmbito da esfera pública. E quando seus reflexos estão, primordialmente, relacionados à ordem, a corrupção é colocada em relação aos juízos morais, por meio de um processo avaliador da esfera pública sobre seu ato. Mesmo em vista de seu aspecto criminal e jurídico, em função desse fato, a corrupção está ligada à ética e à moral, tendo em vista valores configurados interativamente no âmbito da esfera pública.

A corrupção do Estado, portanto, é maior que o direito e está ligada a um conjunto de virtudes do corpo político, o qual define o juízo em torno de seu ato. Isto é, enquanto fenômeno, a corrupção está situada além da fronteira da legalidade. Todavia, a corrupção em potência implica na mudança e no movimento da ordem, revivecendo, em muitos casos, valores para a ação política. Do mesmo modo que o fenômeno da corrupção do Estado está além do limite do direito, ele está além da fronteira da ética, porque muitas práticas de corrupção podem estar relacionadas ao agir, em vista do problema das obrigações32. A corrupção do Estado, considerada no âmbito da ordem, portanto, está entre a ética e o direito, não sendo compreendida pela proeminência de um ou de outro aspecto. Toda a moralidade configura-se, essencialmente, como normas destinadas a regular os desejos humanos e, por conseguinte, baseia-se em princípios de aplicação que dependem do mundo jurídico.

Não é possível compreender a corrupção do Estado apenas como um ato ilegal praticado por indivíduos, do mesmo modo que uma ação estritamente imoral. Por se tratar de um juízo, a idéia de corrupção, tanto em ato, quanto em potência, é levantada contra algo que ocorra no plano da experiência, tomando a ordenação política de modo a priori, em função de justificações éticas e morais racionalmente constituídas pelos atores. Por outras palavras, a emissão de um juízo moral, que determina a corrupção ou a honestidade de um ato praticado por um indivíduo, ou a potencialidade de corrupção no âmbito de toda a ordem, só é possível em relação a uma configuração de valores que determina a existência de normas. A configuração dos conteúdos destes juízos envolve, portanto, expectativas comportamentais, que levam em consideração vivências e jogos de linguagem por parte dos atores que os empregam. Enfim, envolve a teia de relações humanas configuradas em torno de valores, tendo em vista um processo que especifica a compreensão da corrupção dentro da esfera pública.

Como observa Habermas, a linguagem da moralidade envolve, necessariamente, a emissão de juízos justificados no plano da razão prática, os quais permitem a postura de assentimento ou de rejeição por parte do sujeito. O jogo da linguagem moral envolve, necessariamente, uma analogia da moral com o conhecimento, vinculando o sentido prescritivo, tais como as asserções “correto” ou “proibido”, ao sentido epistêmico, tais como as asserções “justificado” e “injustificado”33. Não cabe, portanto, um distanciamento metodológico entre ética e direito para a análise do fenômeno da corrupção do Estado, porque, pelo fato de se tratar de juízos emitidos pelos atores, que consideram a corrupção ou a integridade, necessariamente, eles devem estar vinculados a uma norma.

Afirmar, portanto, que um indivíduo praticou a corrupção, ou que certa ordem política é corrompida, significa mobilizar lingüisticamente, nestas asserções, consensos normativos configurados em torno de expectativas comportamentais, as quais estão formatadas em torno de valores razoáveis e defensáveis no plano moral. Por outras palavras, a emissão de um juízo moral que diz que certa ordem é corrompida ou íntegra depende de uma validade moral configurada em uma assertibilidade idealmente justificada, que, de acordo com Habermas, não significa que se tenha esgotado a possibilidade de desacordo, mas que esgota apenas o sentido da correção normativa, pelo fato de haver uma norma consensualmente reconhecida pelos atores, mas sujeita a prova e a experiências desintegradoras a todo instante34. A emissão dos juízos morais, portanto, depende da formatação de consensos normativos que operam no plano contrafactual, os quais denotam a moralidade do agir em vista de normas que têm uma natureza inclusiva, por pretenderem ser universais.

Todo o processo que estabelece se uma ordem política passa pela corrupção depende, portanto, de configurações de valores, as quais interponham, entre o agir e o juízo emitido, um conteúdo de valor transmutado em expectativa comportamental dos indivíduos. Ou seja, o plano normativo congrega princípios de justificação e princípios de aplicação mobilizados de forma consensual pelos atores, diante de situações fáticas. A justificação racional de normas significa a formação de motivações e de valores normativos que movem os atores na direção do consenso. A justificação determina agendas de políticas e o horizonte de possibilidades da ordem. A par dos princípios de justificação, correspondem os princípios de aplicação, os quais articulam uma propriedade na aplicação de justificações racionais de normas, definindo uma estratégia de ação coletiva para os atores35. Se a corrupção significa a emissão de juízos morais por parte dos atores políticos e estes dependem, como chama a atenção Williams, dos conteúdos das expectativas normativas36, a compreensão dos diferentes tipos de consensos normativos permite especificar a natureza dos conteúdos morais, derivando os juízos que permitem a descrição da ordem conforme sua corrupção ou sua integridade.

Em situações hipotéticas de convergência e de divergência dos princípios de justificação e dos princípios de aplicação de normas, podemos definir quatro tipos de consensos normativos, mediante os quais podemos descrever situações de integridade ou de corrupção da ordem política, tanto no ato praticado pelos atores, quanto na potência que mantém a ordem em movimento. A idéia de que os atores configuram consensos normativos, em face de metaprincípios que atravessam a ordenação da política, permite uma abordagem dinâmica para a moralidade, uma vez que, diante de problemas práticos, os atores podem mobilizar outros tipos de consensos, alterando suas estratégias de justificação e de aplicação de normas na busca de um novo consenso37.

Ou seja, os quatro tipos de consenso são dinâmicos a ponto tal que circulam livremente na sociedade, podendo ser mobilizados em determinada situação de conflito ou juízo em torno da moralidade. Cada consenso, desse modo, implica a emissão de um juízo conforme os metaprincípios de justificação e de aplicação de normas. Diante de um quadro factível de corrupção da ordem, os atores podem mobilizar estes consensos para gerar um juízo que visa a formar um tipo de normatização, a qual assegure a manutenção da ordem através da aplicação de normas ao agir tomado como desintegrador ou desviante.

A emissão dos juízos morais ocorre, desse modo, em contextos de avaliação forte por parte dos atores38, sendo, no caso da corrupção, em torno da ordem vigente. Os atores mobilizam valores e necessidades para representar a ordem política, derivando desse processo os adjetivos da corrupção ou da integridade. Do ponto de vista formal, em face dos tipos de juízo moral emitidos pelos atores e dos tipos de consenso normativo, podemos configurar distintas modalidades mediante as quais a corrupção se apresenta à avaliação da esfera pública. Por outras palavras, existem quatro linguagens distintas, através das quais os sujeitos representam a corrupção ou a integridade do Estado. Essa lógica não cabe aos casos individuais, mas à ordem estatal como um todo. A compreensão da corrupção do Estado, desse modo, não ocorre pela lógica jurídica e pela linguagem dos interesses, mas por quatro modalidades lingüísticas para a representação da ordem política. Em essência, a corrupção do Estado está atrelada a um processo social figurado de modo a garantir a reprodução da ordem. Isto é, a corrupção faz parte da vida estatal, mantendo a ordem política em movimento pelo fato da potencialidade de sua degeneração.

As linguagens ou modalidades de corrupção significam o modo como os atores articulam juízos de valor e de necessidade, em face de consensos normativos que integram a justificação racional de normas com sua aplicação factual, visando a alongar a vida institucional de determinada ordem. Seguindo os modelos de consensos normativos, podemos derivar quatro modalidades de corrupção que surgem em função de expectativas comportamentais normativas, no plano da justificação39. A ligação da corrupção com a moralidade fica mais clara pelo fato de ela ser, em essência, uma transgressão de normas para o comportamento dos atores, justificadas no plano contrafactual.

É só pelo fato de haver uma expectativa normativa é que há a possibilidade de corrupção, e vice e versa. Mas a possibilidade de corrupção apenas pode existir se houver a ordenação de uma expectativa, a qual demanda a justificação mediante acordo motivado racionalmente. Ou seja, existe um círculo hermenêutico que atravessa os juízos emitidos pelos atores acerca da corrupção ou da integridade do Estado, o qual atribui diferentes sintaxes e semânticas aos conteúdos de ação praticada pelos atores. As linguagens da corrupção são a republicana, a comunitarista, a autoritativa e a liberal, as quais especificam diferentes formas para a compreensão da corrupção em contextos políticos e sociais. No plano formal de uma teoria política da corrupção, ela pode ser expressa em situações lingüísticas, conforme seus conteúdos éticos que justificam um modelo de ordenação da política.

A linguagem republicana da política especifica a criação de uma boa ordem através de elementos normativos ligados ao tema da fundação. A emissão do juízo ocorre em função de uma justificação racional de valores, que tem na fundação o momento original de ordenação da política, uma vez que ela especifica os termos da boa vida e de bom governo em face da contingência e do conflito. É o momento de um poder constituinte originário, o qual determina os critérios substantivos de cidadania em face de valores presentes em uma vida comunitária, assentada de modo a ser reproduzida no tempo. As instituições republicanas, derivadas de sua fundação, não dependem da engenharia jurídica, mas da formação de princípios que orientem e motivem o agir dos atores em contextos alargados de conflito40. A vida institucional republicana, desse modo, é sustentada na distribuição de deveres cívicos aos cidadãos, ou seja, em um vivere civile que constrói a ordem em torno das virtudes do corpo político como critério de aplicação de normas41. Por outras palavras, as expectativas comportamentais normativas estão referidas a um conteúdo ético originado nas virtudes do corpo político, operando a idéia de uma exemplaridade moral que expõe, à potencialidade de corrupção, os deveres de uma vida cívica balizada em virtudes42.

Todo o juízo moral, alicerçado na linguagem republicana, toma a corrupção pelo conteúdo ético das virtudes do corpo político. O consenso republicano e a aplicação de normas através das virtudes do corpo político têm como pano de fundo a valorização e a idealização da nobreza dos atos, de modo a pender a ordem para a aristocracia. É, neste sentido, que Aristóteles afirmava que os aristocratas temperam melhor as paixões, porque são dotados das virtudes necessárias para fundamentar o bem viver, funcionando como guardiões da república43. Pela linguagem republicana, a corrupção é o oposto da idéia de decoro, cuja consideração é a prevaricação dos atores que leva à suspensão ou à mudança dos princípios fundamentais da ordem política. O decoro é a qualidade que combina excelência do ser com uma natureza distintiva, derivada do bem viver. A nobreza dos atos é determinante para a vida institucional da república, porque é a partir dela que se deriva a reprodução do bem viver. Desse modo, a corrupção ocorre, nesta chave do pensamento político, por uma mudança ou suspensão dos valores do bem viver e do bom governo, proporcionando uma crescente deslegitimação da ordem política, face à prevaricação dos atores44. Pela suspensão ou mudança dos princípios, no interior de uma ordem, a conseqüência da corrupção é uma crescente deslegitimação política, que ocorre pela apatia crescente dos cidadãos diante do vivere civile. Pela linguagem republicana, a corrupção ocorre, necessariamente, pela decadência das virtudes do corpo político, ou seja, pela decadência das disposições morais dos atores em função de bens internos que satisfaçam uma configuração de valores.

Paralelo à linguagem republicana, a linguagem comunitarista descreve a corrupção do Estado tomando como premissa a idéia de um sistema cultural. O consenso comunitarista, desse modo, trata de uma identificação empática em torno de normas, que afirmam costumes como mecanismos de aplicação, derivando um quadro de busca pela excelência do agente moral, em contextos de normatização, os quais ocorrem num plano interativo, formando um sistema cultural45. O consenso comunitarista ordena práticas por parte dos agentes como honestas ou corruptoras através da afirmação de uma cultura, que estabelece mecanismos de controle e de arbitragem no âmbito interno do agir individual. Estes mecanismos de controle, por sua vez, só podem ser eficazes se a ordem cultural conseguir operar a entronização de valores no plano da consciência, permitindo a formação de uma moralidade que se dá, exclusivamente, pela mediação de uma vida por excelência46.

A entronização dos valores ocorre pela via dos costumes, que visam a reproduzir a existência da comunidade mediante a reafirmação de uma tradição. A ordenação é ensejada em face dos bens internos, para os quais a tradição alonga sua existência mediante normas, as quais são responsáveis por integrar o plano do agir com a excelência do ato, em contextos de participação. Em função de um tipo de ordenação que é entronizada no indivíduo, o juízo moral toma como conteúdo os costumes, que, antes de qualquer coisa, envolvem a alteridade e a identificação dos membros no âmbito da interação. Se o conteúdo do juízo moral é o costume, exige-se do agente moral sua honestidade frente ao potencial corruptor dos bens externos, formatando o bem viver em torno da honra pessoal, a qual torna o agente passível de julgamento por parte da comunidade. No consenso comunitarista, a honra é um mecanismo essencial para a delimitação dos deveres, na medida em que a honestidade (honestus) é derivada de ideais profundamente justificados47.

A honestidade é um tipo de agir orientado por normas, as quais são entronizadas nas consciências individuais dos membros da comunidade. A corrupção do Estado, por outro lado, ocorre de modo a ser um problema cultural, tendo em vista uma crescente degeneração dos costumes, os quais são tomados como conteúdo dos juízos emitidos, que consideram certa ordem ou certo ato honesto ou corrompido. A corrupção, nesse sentido, significa a reprodução de determinadas práticas que minam os valores dos agentes morais, configurando um quadro de ameaça à reprodução da comunidade pelo fato de romper com a tradição. A corrupção, desse modo, depende dos campos simbólicos que designam as práticas dos agentes como honestas ou como corruptoras, tendo em vista a honra pessoal em face do juízo emitido em torno dos valores fundamentais da comunidade e de seu sistema de cultura. No plano formal, a corrupção tem um caráter cultural em vista de valores entronizados nas consciências individuais.

Em terceiro lugar, existe outra linguagem para a descrição do fenômeno da corrupção, ligada, em essência, ao problema da justificação racional de normas em torno da segurança. A virada lingüística produzida pela emergência da modernidade modificou os termos de uma boa ordenação da política, fomentando uma mudança dos conceitos primordiais para a justificação da autoridade. A justificação racional de normas ocorre, pela via do consenso autoritativo, através da segurança, que é um desejo racional, na medida em que a natureza humana estabelece a satisfação das necessidades cotidianas como o moto fundamental do agir. Contra a idéia de que os valores e a liberdade positiva são defensáveis no plano da experiência, a ordenação, pelo consenso autoritativo e pelo consenso liberal, ocorre pela afirmação dos bens externos referentes à idéia de necessidades. A formação de uma autoridade política não depende dos valores de uma boa vida, porque a honra, a competição e a glória são as causas estáveis da discórdia entre os homens48.

A segurança é obtida pela afirmação de uma autoridade que seja obedecida pelos homens, tendo em vista o consentimento em torno de uma associação política. Dessa forma, o conteúdo do juízo moral, no âmbito do consenso autoritativo, é o respeito de cada indivíduo a seu semelhante, na medida em que a sociedade política é formada em função de necessidades que são comuns a todos. Diante destas necessidades, a justificação racional de normas ocorre por mecanismos simpáticos que reiteram a norma mediante a solidariedade, configurando um cenário em que todos se tornam sujeitos de um direito posto pelo Estado, que, por sua vez, os torna indivíduos. Toda a justificação racional de normas no âmbito do consenso autoritativo está balizada na idéia de segurança, tendo em vista o princípio de aplicação em torno da obediência, a qual assegura o respeito como um princípio ético dotado de força jurídica.

O que esta linguagem política, atrelada ao consenso autoritativo, permite afirmar em relação à corrupção é que ela ocorre mediante ato violento, representando a usurpação, tanto do poder, quanto da propriedade privada49. O esforço de engenharia institucional, pelo consenso autoritativo, se dá no sentido de conter a invasão da plebe e de possibilitar o alongamento da ordem, uma vez que esta invasão denota uma desordem e uma corrupção generalizada (populatio), tendo em vista o fato de que representa o homem em seu estado natural. Tema essencial, dessa maneira, para a compreensão do fenômeno da corrupção do Estado, pela linguagem autoritativa, é o controle das armas mediante regulação promovida pela autoridade política, o qual visa a assegurar o respeito ao indivíduo e ao Estado. A posse de armas amplia o potencial de corrupção, uma vez que a natureza desejosa dos homens antecede qualquer comportamento racional.

Finalmente, a quarta linguagem para a descrição do fenômeno da corrupção é a linguagem do liberalismo, a qual está fundada na idéia de um sujeito moral como objeto de regulação externa, sem qualquer tipo de virtude ou bem que oriente sua ação. A verdadeira essência da liberdade é a ausência de qualquer forma de constrangimento, consistindo no impedimento por parte dos homens de escolher como deve agir um indivíduo50. A liberdade justifica a criação de normas pelo fato de a propriedade privada e a produção exigirem o correlato da autonomia privada do cidadão, que é assegurada pela sua aplicação na dimensão externa do indivíduo, mediante a afirmação de direitos que permitam sua autonomia no campo civil, político e social. O liberalismo, desse modo, está alicerçado na sobreposição do mundo econômico, ligado ao trabalho e à produção, em relação ao mundo político e comunitário, fazendo com que a moralidade esteja relacionada, necessariamente, à divisão do trabalho social, sem a qual não é possível a convivência pacífica em torno de normas51. O direito à propriedade e a função social da propriedade contribuem para um modelo de ordenação que configure, em torno de sujeitos de direitos, normas para a convivência pacífica por meio da coerção. Se o agir em sociedades complexas, formatado pelo domínio da coisa sobre o sujeito, orienta-se primordialmente pelos fins, a regulação ocorre de modo exterior ao indivíduo, que é livre apenas quando consegue satisfazer, pelo seu trabalho, suas necessidades52.

Na medida em que a regulação é necessária, visando a manter o domínio privado dos sujeitos de direito, é fundamental a moralização da vida econômica pela via de um domínio público, que proteja o indivíduo dele mesmo e da própria sociedade, tendo em vista seus interesses e direitos. Cabe ao Estado, portanto, “chamar o indivíduo à existência moral”53, afirmando um domínio público que assegure a existência do domínio privado, mediante uma lógica procedimental, a qual proteja o indivíduo através de direitos. A autonomia dos sujeitos privados ocorre por uma moral contratual, que gera obrigações pela via do consentimento com outro igual sujeito de direito, no plano individual e coletivo. Do consentimento, cujo princípio é um ato de vontade sem constrangimento, deriva-se um conjunto de promessas assentadas na base da confiança, ou seja, na fé que um indivíduo deposita na conduta futura de outro54.

Pelo consenso liberal, assim como no mercado, a ordenação da política ocorre pelo consentimento dado por indivíduos à sobreposição constitucional de leis, as quais permitam o exercício da autonomia privada55. O direito é precondição para o exercício da confiança e de uma moral contratual, tornando a autoridade política depositária da confiança dos cidadãos em torno da reprodução das condições econômicas, dadas pelo modo de produção. Pela expectativa de que o Estado ou qualquer outro sujeito privado venha a cumprir as promessas acertadas por uma moral contratual, a confiança é o conteúdo essencial do juízo moral, operando num quadro de necessidades, mediante o qual se estabelece a solidariedade e a possibilidade de convivência pacífica entre os indivíduos e entre o indivíduo e o Estado. Qualquer tipo de fraude, que ocorra nos contratos que envolvam o domínio público, será considerado como um ato de corrupção, uma vez que rompe com a confiança depositada, seja em um órgão do Estado, seja em um funcionário público, seja até mesmo em um sujeito privado.

Em essência, a corrupção do Estado, pela linguagem liberal, representa qualquer tipo de apropriação indébita de um domínio público, tendo em vista sua ilegalidade. Ao contrário da usurpação, entretanto, a corrupção, compreendida em sua forma econômica, não ocorre por meio da violência, mas das fraudes que envolvam o domínio público, rompendo a confiança depositada nos atores políticos, que representam as partes envolvidas na moral contratual. Uma vez que a moral contratual não é respeitada em função de uma fraude, a qual se generaliza no âmbito da sociedade, temos um contexto de desestabilização do modo de produção pela via da corrupção, em sua forma econômica. Há uma ligação intrínseca entre o liberalismo e a economia, fazendo com que as conseqüências da corrupção sejam a transferência de renda entre grupos sociais, a qual aumenta as desigualdades, e a monopolização das atividades econômicas por parte dos indivíduos ou grupos corruptores.

Estas quatro linguagens da corrupção – a republicana, a comunitarista, a autoritativa e a liberal – formam um círculo hermenêutico que propicia a compreensão dos diferentes significados e alcances da corrupção sobre o Estado. Existem quatro modulações para a compreensão da corrupção que permitem a configuração do processo social no qual a corrupção do Estado ocorre, tendo em vista a sistemática conceitual traçada em torno dos significados atribuídos no plano histórico e conceitual. Não cabe a descrição sociológica do processo da corrupção pela via do ato, porque o mesmo é sancionado de modo a coibir tal tipo de prática. Cabe a compreensão do processo social da corrupção do Estado pela via de sua potência, tendo em vista seus elementos definidores no âmbito da ordem.

III. O PROCESSO SOCIAL DA CORRUPÇAO

A comunhão entre estas diferentes linguagens da corrupção permite não a verificação do ato, mas sua potencialidade no conjunto da ordem estatal. E sua potencialidade deve ser analisada no contexto de seu processo. Por processo, entendo, seguindo a linha traçada por Elias56, as questões genéticas que atravessam as configurações sociais, tendo como horizonte a teia de relações e de representações construídas de modo a referenciar razões e motivações do agir humano, independentemente do caráter calculista dos indivíduos. Ou seja, estou preocupado com a gênese processual da corrupção em sociedades complexas, tendo em vista os referenciais lingüísticos traçados ao longo da parte anterior.

Existe, em sociedades complexas, uma grande tolerância em relação ao fenômeno da corrupção. Há um sentimento de que a corrupção é permanente, independentemente das formações sistêmicas que permeiam o mundo político e o mundo jurídico. A corrupção faz parte da política e, do ponto de vista moral, está relacionada a uma interlocução entre valores e interesses, no conjunto de uma ordem estatal. O fato é que a diferenciação do Estado em relação à sociedade e sua definição como uma agência de controle funcional, dotada de muitos recursos, propicia a permanência potencial da corrupção. Por se tratar de uma ordem, cuja estabilidade depende de sua integridade, há, necessariamente, a presença do fantasma da corrupção. O papel que o dinheiro e as armas assumem na ordenação da política, ao longo da modernidade, permite a permanência da corrupção, uma vez que o Estado se coloca como ordem destinada a controlar ambos os aspectos fundamentais para a sociabilidade moderna.

A gênese processual da corrupção começa, desse modo, por um afastamento do Estado em relação aos princípios constituintes da fundação, no âmbito da república. Uma vez que, pela lógica republicana, a boa ordenação da política demanda dos cidadãos as devidas virtudes, a genética da corrupção encontra-se no distanciamento em relação aos princípios da fundação, os quais ordenam a política em torno da distribuição de deveres cívicos como mecanismo de arbitragem do conflito. Uma vez que a corrupção começa pelos princípios, sua gênese está na crescente apatia dos cidadãos frente aos assuntos públicos, tendo em vista a proeminência, em sociedades complexas, do mundo privado57. O distanciamento em relação aos princípios cria motivações para a prática de corrupção, pela via de uma degeneração dos valores fundamentais, configurando um cenário de disputas pelo poder. Quando virtudes cívicas dão lugar à apatia, há a condução a um profundo senso de irresponsabilidade, uma vez que os desejos serão superpostos aos deveres, configurando um cenário de dissolução dos vínculos fundamentais58. Na medida em que as virtudes são substituídas pela apatia, forma-se uma representação em torno da ordem atrelada a laços instrumentais de poder.

O momento primeiro da corrupção está na ausência do elemento popular na construção da ordem, uma vez que a orientação por princípios está relacionada a uma vida pública que define um senso de dignidade civil59. Ou seja, sociedades que toleram a corrupção têm uma tendência a se afastarem da vida pública e do autogoverno. A virtude do princípio é decisiva para a compreensão da gênese processual da corrupção, uma vez que seu afastamento propicia a degeneração da dignidade civil e a posterior corrupção. A estabilidade da ordem e o controle sobre o governo dependem, desse modo, da proeminência do elemento popular, o qual é um componente de primeira ordem para impedir a degeneração dos princípios. Uma vez que as repúblicas são fundadas pela participação do elemento popular60, seu esvanecimento provoca a origem da corrupção.

O afastamento da vida pública, a qual seria típica em repúblicas bem ordenadas, provoca a construção de campos simbólicos que dilaceram os laços comunitários esvanecendo os valores bem fundamentados. Ou seja, o afastamento da vida pública provoca a reprodução de riscos estruturais de integração da comunidade política, em torno de valores bem fundamentados, na forma de costumes, fazendo com que o sistema cultural opere de modo a não entronizar os princípios fundamentais e a reproduzir práticas atreladas aos desejos. Desse modo, a prática de corrupção do Estado começa a ser aceita como normal perante o contexto da sociedade, fazendo com que os campos simbólicos, que definem a corrupção, esmoreçam perante o potencial corruptor das instituições do Estado. As instituições do Estado são responsáveis por afastar o elemento popular da ordenação, uma vez que ela é dada por representação61. Ademais, o Estado afasta o elemento popular porque sua autoridade e legitimidade operam na base de uma razão tributária de segredos e, portanto, da não publicidade. O esforço de engenharia institucional se dá no sentido de conter a invasão da plebe e possibilitar o alongamento da ordem pela afirmação de uma autoridade.

Especialmente em Estados territoriais controlados pelas armas, o potencial corruptor de suas instituições está na potencialidade de usurpação. Por outro lado, em Estados modernos, configurados em torno de uma sociedade comercial, o potencial corruptor das instituições está nas fraudes envolvendo dinheiro. O potencial corruptor das instituições do Estado está no fato de elas se sobreporem às instituições da república62, fazendo com que os modernos governos não se orientem pelas virtudes cívicas, mas pelos interesses. Toda a construção de Estados ocorreu pelo declínio necessário das repúblicas e dos elementos comunitários da ordem63. E seu potencial corruptor permanente está no declínio, inexorável, das virtudes cívicas relacionadas aos princípios constituintes, junto do qual o declínio do campo simbólico construído no âmbito da comunidade política, o qual seria responsável por reproduzir uma vida ativa por parte dos cidadãos no contexto de seus mundos circundantes.

A constituição do Estado está destinada a satisfazer necessidades, tendo em vista a presença do homem comum, vinculado, exclusivamente, a seu mundo privado. Do ponto de vista conceitual, não é possível operar os termos das virtudes cívicas em contextos sociais marcados pela linguagem dos interesses, a qual adentrou a linguagem da moralidade através de seu reconhecimento como motivador da ação política. Os conceitos morais dos modernos são corroídos para reconhecer a liberdade subjetiva dos indivíduos64. A modernidade conhece a moralização apenas pelos interesses, cujo objetivo é controlar as paixões humanas pela via da ação65. O sujeito moral passa a ser reconhecido como o ego que procura satisfazer suas necessidades através da ação. E a lógica dos interesses é constituída, na modernidade, com o intuito de envolver os desejos e mantê-los sob controle, possibilitando uma ordenação da política independentemente do tema das virtudes do corpo político ou da moralidade da ação política em arenas públicas. A constituição da boa ordem sai da república e encontra assento no Estado, tendo em vista o princípio da representação dos interesses e a crescente tutela por parte do Estado em face do sistema moderno de produção66.

A vida cotidiana, de acordo com Charles Taylor67, designa os aspectos da vida referentes à produção e à reprodução, ou seja, às coisas necessárias à vida e à existência. A vida cotidiana é a afirmação do homem comum, que configura a identidade moderna em torno de um self desprendido. O homem é essencialmente um produtor e reprodutor, sendo digno de uma vida cotidiana que orienta o agir pela motivação atrelada às necessidades. Uma vez relacionada à idéia de interesses como fundo moral de um homem produtor e reprodutor, por meio da qual se verifica uma prioridade ontológica da coisa sobre o sujeito, a corrupção do Estado passa a estar ligada, primordialmente, a juízos de necessidade. Uma vez que ocorra o afastamento dos princípios fundamentais da república e dos valores profundamente justificados no seio de uma comunidade política, a corrupção é alargada, porque sem a entronização de valores, ocorre, potencialmente, a usurpação e a fraude.

Quando o Estado perde o controle das armas, ou o monopólio legítimo sobre o uso da força, os artifícios nomológicos da ordem jurídica não são capazes de assegurar sua reprodução pela via do direito. De acordo com Rousseau68, a corrupção é sinônimo de restrição do Estado, a qual ocorre quando o governo não o administra mais conforme o conjunto de leis definido deliberativamente pela vontade geral, usurpando o poder soberano e se tornando arbitrário. De acordo com Rousseau, quando este fato ocorre, o Estado se restringe e forma-se um outro dentro dele mesmo, composto unicamente pelos membros do governo. Quando a soberania é usurpada pelo governo, o contrato social, portanto, estará rompido e os homens retornarão à liberdade natural, sendo forçados a obedecer. Por outro lado, pode ocorrer que os membros do governo usurpem, separadamente, a soberania. O resultado é a existência de vários príncipes e de vários magistrados, dividindo o governo, que deveria agir como um corpo. Quando o Estado se dissolve dessa maneira, o abuso da soberania resulta em ruptura da ordem institucional e o corpo político morre, porque seus membros não têm uma única autoridade a que obedecer, mas uma série de supostos príncipes que abusam da soberania em nome de uma série de desejos insaciáveis. Ou seja, a arbitrariedade derivada da usurpação implica em um reforço da tolerância em torno da corrupção.

Por outro lado, relacionado ao problema do dinheiro, o Estado está fundamentado na confiança. Cabe ao Estado proteger o indivíduo pela afirmação de um direito atrelado à idéia de dominiun, isto é, pela afirmação de um sujeito produtor e reprodutor de coisas, que é reconhecido como tal pela ordem através do instituto da propriedade. Por meio de uma moral contratual69, a ordem opera, pelo consentimento, um controle sobre as coisas de forma a não gerar nenhum tipo de constrangimento. Quando a engenharia institucional do Estado perde o controle sobre o dinheiro, motiva a prática da corrupção. Pela expectativa de que o Estado ou qualquer outro sujeito privado venha a cumprir as promessas acertadas por uma moral contratual, a confiança é o conteúdo essencial do juízo moral, operando num quadro de necessidades, mediante o qual se estabelece a solidariedade e a possibilidade de convivência pacífica entre os indivíduos e entre o indivíduo e o Estado. Qualquer tipo de fraude, que ocorra nos contratos que envolvam o domínio público, será considerado como um ato de corrupção, uma vez que rompe com os laços de confiança depositados no Estado.

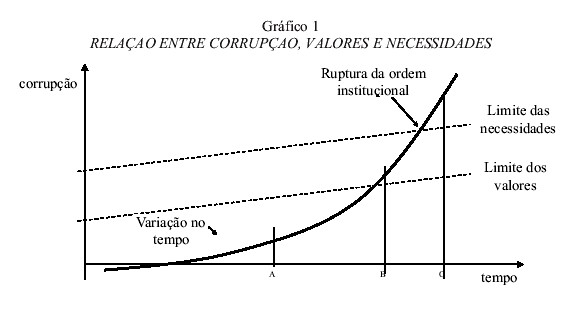

A ordem estatal, desse modo, traz consigo a permanência da corrupção do Estado, na medida em que ele não consegue operar mecanismos eficazes de controle sobre o dinheiro e sobre as armas, de maneira que pudesse operar um aprimoramento moral dos cidadãos70. Existe, nas sociedades complexas, uma profunda tolerância em relação à corrupção, pelo fato de ela estar entre a fronteira do valor e a fronteira da necessidade, uma vez que, desde a modernidade, há a afirmação de um sujeito universal auto-interessado, atrelado a uma vivência cotidiana, que liga a sociabilidade aos termos das necessidades. A sistemática de afirmação do Estado, ao longo da modernidade, implicou numa profunda tolerância por parte dos cidadãos em relação ao fenômeno da corrupção. A corrupção apenas ameaça a ordem quando ela ultrapassa a fronteira da necessidade, rompendo a ordem institucional constituída mediante a usurpação e a fraude. Desde que a corrupção não ultrapasse a fronteira da necessidade, ela ocorre dentro de um processo social que afasta o elemento popular das virtudes e dos valores profundamente justificados na comunidade, afirmando um padrão de sociabilidade alicerçado nas idéias de autoridade e de consentimento. Por meio de uma representação gráfica, podemos identificar os limites processuais da corrupção nas sociedades complexas, tendo em vista a fronteira dos valores e a fronteira das necessidades.

Supondo um esquema de evolução temporal da corrupção no interior de uma sociedade hipotética, tendo em vista a idéia de que o processo social configura uma fronteira de valores e uma fronteira de necessidades, podemos delimitar três cenários possíveis para a corrupção. No cenário C, a corrupção implica um rompimento da ordem estatal, haja vista o fato de ela ultrapassar as fronteiras dos valores e das necessidades. No cenário hipotético A, a corrupção é mantida sob controle uma vez que a ordenação do Estado satisfaz os critérios dos interesses e os critérios dos valores, numa aritmética que some às normas jurídicas, o controle da corrupção pelas virtudes cívicas. Finalmente, o cenário B, típico das sociedades complexas, configura um processo em que a corrupção é tolerada, sendo ela indissociável da vida política, porque responde a certas necessidades prementes do corpo político. Pelas configurações, se expressam relações de poder sustentadas pela corrupção do Estado, as quais asseguram uma tolerância por parte do elemento popular, já que a corrupção é um meio para a obtenção de poder e de dinheiro.

O cenário B é típico de sociedades complexas, porque há um afastamento profundo em relação às virtudes do princípio e aos valores configurados no contorno de uma comunidade. O processo social da corrupção ocorre pela sobreposição da ordem do Estado à ordem republicana. A genética da corrupção está endereçada de modo a configurar um cenário contemporâneo de sua tolerância, mediante a qual ela se afirma como mecanismo para auferir vantagens pecuniárias, prestígio e poder. A corrupção do Estado é inerente a sua ordem, tendo em vista seu controle sobre o dinheiro e sobre as armas, dotando sua autoridade de uma permanente corrupção. Portanto, o controle da corrupção não cabe ao arsenal jurídico e coercitivo do Estado, mas aos valores republicanos, porque a natureza corrompida da ordem estatal esvaece os princípios fundamentais que orientam e motivam os atores políticos.

Não é possível erradicar a corrupção do Estado, porque a doutrina jurídica dos modernos esvaiu seu conteúdo de doutrinas morais, em nome de uma pluralidade de valores razoáveis. Todavia, a tolerância presente em relação à corrupção do Estado está configurada numa teia de interdependências acerca das necessidades e de controles sobre os recursos, expressando, em última instância, relações de poder. Desde que mantida sob vigília do próprio Estado, sua corrupção é típica em sociedades complexas, uma vez que elas se afastam dos princípios republicanos e das virtudes do corpo político, mantendo seu controle sob responsabilidade de uma administração pública que liga, aos segredos da razão de Estado, as necessidades de um homem auto-interessado e desprendido em relação aos valores.

IV. A CORRUPÇAO COMO FRONTEIRA ÉTICA E JURÍDICA

Na modernidade, a corrupção é uma fronteira ética e jurídica, pelo fato de a ordem estatal sobrepor-se à ordem republicana e pelo fato de a ordem estatal afastar os elementos ligados a valores, os quais são justificados profundamente em uma comunidade política. Toda a construção de Estados potencializa a corrupção, uma vez que sua incidência é maior que suas normas, ligadas, exclusivamente, ao plano jurídico. A tolerância em relação à corrupção, que existe nas sociedades contemporâneas, é tributária ao fato de que as configurações sociais, construídas pelos modernos, instrumentalizam as relações de poder pelo uso das armas e pelo uso do dinheiro. O poder e o dinheiro potencializam um tipo de corrupção que é tolerada, já que a natureza calculista dos modernos nubla as configurações de valores, as quais estão fundamentadas no plano ético.

Nas sociedades complexas, o fenômeno da corrupção está entre o direito e a moral, porque a sociabilidade é construída pela afirmação de sistemas de produção que ligam o homem comum à política. Em tese, não seria possível a constituição de virtudes cívicas e de deveres ao corpo político, na medida em que a esfera pública é invadida pelo Estado, o qual controla o sistema de produção pela via da acumulação. O problema da política, desse modo, entre os modernos, não é um problema de paidéia, porque o controle sobre as necessidades ocorre apenas pela afirmação de uma engenharia jurídica, destinada a controlar a natureza interessada dos homens, mediante a coerção. Do modo como a sociedade moderna assentou suas bases institucionais na precedência do privatismo sobre o público71, não é possível, teoricamente, uma república operar virtuosamente a criação do corpo político, tal como os autores clássicos abordavam essa questão. Todavia, devemos problematizar este tipo de narrativa da modernidade, pensando como os padrões de sociabilidade podem assegurar a existência de uma república nos moldes de instituições virtuosas, já que o tema das virtudes não implica, fundamentalmente, em monastério e abdicação do agir72.

O controle da corrupção depende, em última instância, de formas institucionais que utilizem a coerção sobre o indivíduo desejante para que, desse modo, possa assegurar a obediência às normas. Porém, o controle da corrupção, pelo fato de ela ser maior que o direito, demanda a construção de mecanismos institucionais assentados em valores, de modo a reproduzir a ordem pela afirmação de uma comunidade de princípios, responsável por conter, pelo plano moral, a degradação dos costumes através da afirmação de deveres. Ou seja, o controle da corrupção não é, exclusivamente, um problema jurídico, devido às razões, como mostrei anteriormente, que ligam a corrupção à moralidade. Da mesma forma, em sociedades complexas, permeadas por diferentes doutrinas morais razoáveis, não é possível o controle da corrupção exclusivamente pela paidéia.

É fundamental, para o controle da corrupção do Estado e o afastamento em relação à sua tolerância, a união do plano da obediência a normas, postas pelo mundo jurídico, com os deveres, configurados em torno de virtudes. Instituições virtuosas são aquelas que têm um caráter sagrado, configurado pela ativação da cidadania mediante um poder constituinte permanente, responsável por fundamentar uma comunidade de princípios que justifica e aplica valores no plano de uma moral e de um direito, os quais, desse modo, não são instrumentalizados nos contornos do poder e do dinheiro. Para o controle da corrupção do Estado, em sociedades complexas, não basta a engenharia jurídica, do mesmo modo que não basta, exclusivamente, a educação cívica. É necessário elencar um elemento sagrado às instituições do direito, de modo que suas normas se expressem virtuosamente.

É primordial, para a constituição de uma comunidade de princípios e de instituições virtuosas, a presença de uma religião civil, nos moldes apontados por Rousseau73. Por religião civil entende-se a reprodução da ordem civil por seu caráter sagrado, mediante o qual é possível o alongamento da vida institucional por uma fé depositada nas leis. Seus dogmas, rituais e cultos, por sua vez, apenas podem ser realizados no interior de uma comunidade política, que mantenha profundos laços de identidade. Ao contrário do homem se fazer representar, a união da república com o plano sagrado possibilita a transmutação do político do extramundano, para a mundanidade do senso comum, fomentando a participação ativa por parte dos cidadãos nos negócios públicos, tendo em vista relações de frugalidade, decoro e respeito74.

É necessário, para o controle da corrupção do Estado, não confundida com sua erradicação, a criação de significados culturais em uma chave que apresente, inexoravelmente, um caminho alternativo, tanto ao indivíduo calculista da modernidade, quanto ao homem do monastério, das repúblicas antigas. É possível encontrar um caminho do meio, que congregue, a estes dois planos de sociabilidade, a estabilidade de normas e de regras, as quais devem ser dotadas de um valor intrínseco, construído na base de um largo aprendizado, o qual não se realiza, exclusivamente, na consciência dos indivíduos. É necessária a formação de uma comunidade de princípios, capaz de edificar a ordem por macroprocessos sociais destinados a criar instituições virtuosas, imbuídas de valores configurados pela autoconsciência e pela autolegitimação de uma cultura. A corrupção, dessa forma, é necessária, porque sua potência permite que essa comunidade de princípios atue de modo permanente. Ademais, seu controle depende, essencialmente, da configuração de uma ordem que, através de seu plano jurídico, saiba comungar a natureza com os valores, o direito com a moral e, finalmente, a conservação com a mudança.

Referencias bibliográficas:

1. Eisenstad ShN (1968). Modernização e Mudança Social. Zahar Editores, Rio de Janeiro. [ Links ]

2. Merton RK (1970). Sociologia: Teoria e Estrutura. Mestre Jou, São Paulo. [ Links ]

3. Huntington SP (1975). A Ordem Política nas Sociedades em Mudança. EDUSP, Rio de Janeiro: Forense-Universitária, São Paulo. [ Links ]

4. Brooks RC (1979). The Nature of Political Corruption. In: Heedheimer A (org.) (1979). Political Corruption. Readings in Comparative Analysis. Holt, Rinehart and Winston, New York. [ Links ]

5. Nye J (1967). Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis. In: American Political Science Review, 61, 4. [ Links ]

6. Scott J (1969). Corruption, Machine Politics, and Political Change. In: American Political Science Review, 63, 4. [ Links ]

7. Downs A (1957). An Economic Theory of Democracy. Harper & Row, New York. [ Links ]

8. March JG & Olsen JP (1989). Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics. Free Press, New York. [ Links ]

9. Shepsle K & Weingast (1998). Positive Theories of Congressional Institutions. The University of Michigan Press, Ann Arbor. [ Links ]

10. Manin B (1995). As Metamorfoses do Governo Representativo. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, 29. [ Links ]

11. Rose-Ackerman S (1999). Corruption and Government. Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press, Cambridge. [ Links ]

12. Anechiarico F & Jacobs J (1996). The Persuit of Absolute Integrity. How Corruption Control Makes Government Ineffective. The University of Chicago Press, Chicago. [ Links ]

13. Sartori G (1994). A Teoria da Democracia Revisitada. Ática, (vol. II) São Paulo. [ Links ]

14. North DC (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge. [ Links ]

15. Rasmusen E & Ramseyer M (1994). Cheap Bribes and the Corruption Ban: A Coordination Game Among Rational Legislators. In: Public Choice, 78, 3/4. [ Links ]

16 Johnston M (1999). Corruption and the Democratic Consolidation. Paper apresentado na Conference on Democracy and Corruption, Shelby Cullom Davis Center for Historical Studies, Princeton University. [ Links ]

17. Gardiner JA (2002): Defining Corruption, In: Heidenheimer A & Johnston, M (eds.) (2002). Political Corruption. Concepts and Contexts. New Brunswick, Transaction Publishers, London. [ Links ]

18. Kelsen H (2000). Teoria Geral do Direito e do Estado. Martins Fontes, [ Links ]

19. Santos B de S (2003). A Crítica da Razão Indolente.: Cortez. [ Links ]

20. Luhmann N (1983). Sociologia do Direito. Tempo Brasileiro, (2 Vols.), Rio de Janeiro, São Paulo. [ Links ]

21. Valdés EG (1997). Acerca del Concepto de Corrupción, In: Laporta F & Álvarez S (eds.) (1997). La Corrupción Política, Alianza Editorial, Madrid. [ Links ]

22. Schmidt-Assmann E (2003). La Teoría General del Derecho Administrativo como Sistema. Marcial Pons, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid. [ Links ]

23. Weber M (1999). Sociologia do Direito. In: Economia e Sociedade. Ed. da UnB, 2, Brasilia. [ Links ]

24. Habermas J (1997). Direito e Democracia. Entre Facticidade e Validade. Tempo Brasileiro, (2 vols.), Rio de Janeiro. [ Links ]

25 Lessa R (2004). Da Corrupção, do Despotismo e de Algumas Incertezas: Uma Perspectiva Cética. In: Agonia, Aposta e Ceticismo. Editora da UFMG, Belo Horizonte. [ Links ]

26. Aristóteles (2001). Da Geração e da Corrupção. Landy, São Paulo. [ Links ]

27. Habermas J (2004). Correção versus Verdade. O Sentido da Validade Deontológica de Juízos e Normas Morais. In: Verdade e Justificação. Ensaios Filosóficos, Loyola, São Paulo. [ Links ]

28. Eisenberg J (2004). A Democracia Depois do Liberalismo. Ensaios Sobre Ética, Direito e Política. Relume-Dumará, Rio de Janeiro. [ Links ]

29. Williams B (2005). Moral. Uma Introdução à Ética. Martins Fontes, São Paulo. [ Links ]

30. Taylor Ch (1997). As Fontes do Self. A Construção da Identidade Moderna. Loyola, São Paulo. [ Links ]

31. Maquiavel N (1985). Discursos Sobre a Primeira Década de Tito Lívio. Editora da UnB, Brasilia. [ Links ]

32. Pocock J (1975). The Machiavelien Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton University Press, Princeton. [ Links ]

33. Heródoto (2002). História. Alianza Editorial, Madrid. [ Links ]

34. Aristóteles (2001). Da Geração e da Corrupção. Landy, São Paulo. [ Links ]

35. Cicero MT (1999).Dos Deveres. Martins Fontes, São Paulo. [ Links ]

36. Mackintyre A (2001). Depois da Virtude. EDUSC, Bauru. [ Links ]