Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Tiempo y Espacio

versión impresa ISSN 1315-9496

Tiempo y Espacio vol.25 no.64 Caracas dic. 2015

A CENTRALIZAÇÃO DO ESTADO IMPERIAL E A MARINHA DE GUERRA DO BRASIL, 1841-1868 *

José Miguel Arias Neto

José Miguel Arias Neto

Doutor em História Social-USP, 2001. Pos-Doutorado Estudos Estratégicos-UFF, 2011. Pós-doutorando Programa Santiago Dantas, 2014-15. Professor na Universidade Estadual de Londrina e na Universidade do Centro-Oeste do Paraná. Bolsista Produtividade-Conselho Nacional de Pesquisa Cientificas. Correo Electrónico: jneto@uel.br.

El estado y la centralización imperial de la Marina de Guerra Brasil 1841-1868

Resumen: En este artículo se busca entender el proceso de formación y consolidación de la Marina de Brasil, junto con la centralización del proceso de Estado Imperial. Analiza las transformaciones en la Marina del período teniendo en cuenta la relación entre la política, la tecnología, la defensa y la guerra.

Palabras claves: Política, representaciones, militar, Marina de Guerra.

The state and imperial centralization the Brazil War Navy 1841-1868

Abstract: This paper seeks to understand the process of formation and consolidation of the Navy of Brazil, alongside to the process of centralization of the Imperial State. It analyzes the transformations in the Navy of the period taking into account the relationship among politics, technology, defense and war. Key words: Politics, representations, military, Navy.

Resumo: Este artigo busca compreender o processo de formação e consolidação da Marinha de Guerra do Brasil, paralelamente ao processo de centralização do Estado Imperial. Analisa as transformações ocorridas na Marinha do período levando em consideração as relações entre política, tecnologia, defesa e guerra.

Palavras Chaves: política, representações, militares, Marinha de Guerra.

Recibido: 20/08/2014 Aprobado: 22/09/2014

Não escapou ao espírito ilustrado dos estadistas brasileiros as vantagens políticas das novas máquinas à vapor 1 e dos novos sistemas de propulsão, bem como dos novos sistemas de artilharia em desenvolvimento nos inícios do século XIX. Em 1831 já fi guravam entre os navios da Armada três pequenas barcas a vapor com rodas, empregadas basicamente em serviços auxiliares e, ao longo da década, alguns ofi ciais já haviam sido enviados à Europa para conhecer a nova tecnologia, bem como alguns estrangeiros haviam sido contratados para operar e cuidar da manutenção dos novos navios 2 . Em 1840, o ministro Jacinto Roque Pereira, considerando a distribuição do Império ao longo de extenso litoral, afi rmava que somente com uma força naval respeitável o governo poderia agir com a necessária prontidão, que dela dependia a união de “tão ricas e opulentas províncias” e o aumento da prosperidade pela proteção que prestava ao comércio. Alertava ainda para as grandes alterações pelas quais passava o sistema de guerra, procurando demonstrar como iriam cooperar para a conservação da ordem interna, fazendo a ação do governo ser mais eficaz:A invenção das barcas de vapor produziu este bem, e vós conhecestes tanto as imensas vantagens dessa navegação, que no menor espaço de tempo possível aproxima do centro as mais remotas distâncias, e que tem feito das diversas e longínquas províncias do Brasil, uma só Província, pela rapidez com que da Corte leva a todos os pontos as ordens do governo, e os socorros de que pode dispor, que no crédito suplementar para o corrente ano (...) pusestes à disposição do governo, para a compra de barcas a soma de cento e trinta contos de réis; é preciso pois concluirdes a obra por vós começada, necessário se torna nova soma para levar a efeito esta compra, e a de nova artilharia conforme o sistema de Paichains, e de máquinas para novas barcas que devem ser construídas nos nossos arsenais. 3

Não era apenas pela costa atlântica que o Império deveria se apresentar como nação naval, mas também a proteção de seu interior exigia medidas acerca da navegação fluvial 4 . Deste período em diante, os processos de centralização do Estado e de expansão econômica não se desvincularam das novas máquinas a vapor. O progresso advindo com estas transformações acarretou, por outro lado, a necessidade de reorganização da Armada.

No período de 1841 a 47, três importantes políticos comandaram o ministério da Marinha: Francisco Vilela Barbosa (março/1841-janeiro/1843), Rodrigues Torres (janeiro/1843-fevereiro/1844) e Holanda Cavalcanti ( maio/1844 - maio/1847).

Os relatórios destes ministros demonstram como se iniciou o processo de transformação da Marinha de Guerra do Brasil. Em primeiro lugar, destacavam a necessidade de mudanças na própria secretaria de estado visando estabelecer um controle mais rígido na fiscalização dos recursos financeiros, e em segundo, o estabelecimento de regras precisas para a elaboração do orçamento.

Durante o período Regencial (1830-1841), os arsenais e intendências provinciais haviam sido desmembrados da administração central da Marinha, devendo prestar contas diretamente ao tesouro. Ficavam o ministro e a Assembléia Geral, portanto, sem conhecimento das despesas e sequer sem a possibilidade de fiscalização das contas da Marinha. Assim, em 1840, foi criada uma contadoria geral para centralizar na Corte o controle e fiscalização das despesas e preparar as informações que subsidiariam a composição do orçamento. Também com o estabelecimento do novo Conselho de Estado em 1841, foi criada uma nova instância de consulta e direção com a formação da seção de Marinha e Guerra 5 .

Em 1842 a própria secretaria de estado foi reorganizada, passando a contar com três seções: da Corte, das províncias e a de contabilidade. Finalmente, em 1845, a lei 350 de 17 de junho, criou uma contadoria geral na Corte que fosse “o centro de todas as operações financeiras da repartição” 6 e contadorias nas províncias submetidas ao seu controle e fiscalização.

Paralelamente a este movimento centralizador, o litoral do Império foi dividido, em 1843, por proposta do ministro Rodrigues Torres, em três seções: norte, centro e sul, cujas sedes respectivas eram o Maranhão, a Bahia e o Rio de Janeiro 7 . Estabeleceu-se em cada uma delas uma estação naval, composta por uma divisão de navios de guerra com objetivo de:

1º) Proteger e auxiliar o comércio e navegação nacional;

2º) Obstar ao contrabando de gêneros de importação e exportação, e ao tráfico ilícito de africanos;

3º) Vigiar pela segurança dos habitantes da costa, defendendo-os das hostilidades de corsários e piratas, e auxiliando as autoridades na sustentação da ordem e tranqüilidade pública;

4º) Dar aos ofi ciais e equipagens dos navios a instrução e exercícios necessários para torná-los peritos e destros, assim na manobra, evoluções e navegação, como no uso e manejo das diferentes armas de que compõe a força marítima;

5º) Fazer observações para determinar ou ratifi car a posição geográfica dos pontos da costa, ilhas e baixos; levantar plano dos portos, baías e enseadas; notar as sondas, corrente, marés e ventos dominantes; e fazer quaisquer outras observações tendentes ao aperfeiçoamento da

navegação e conhecimento da costa do Brasil. 8

2º) Obstar ao contrabando de gêneros de importação e exportação, e ao tráfico ilícito de africanos;

3º) Vigiar pela segurança dos habitantes da costa, defendendo-os das hostilidades de corsários e piratas, e auxiliando as autoridades na sustentação da ordem e tranqüilidade pública;

4º) Dar aos ofi ciais e equipagens dos navios a instrução e exercícios necessários para torná-los peritos e destros, assim na manobra, evoluções e navegação, como no uso e manejo das diferentes armas de que compõe a força marítima;

5º) Fazer observações para determinar ou ratifi car a posição geográfica dos pontos da costa, ilhas e baixos; levantar plano dos portos, baías e enseadas; notar as sondas, corrente, marés e ventos dominantes; e fazer quaisquer outras observações tendentes ao aperfeiçoamento da

navegação e conhecimento da costa do Brasil. 8

Pode-se verificar que as vastas atribuições das novas estações navais estavam vinculadas à uma série de questões interligadas: o ensino e a prática naval de ofi ciais e praças e ao conhecimento do litoral brasileiro. Tinham, no entanto, duas funções bastante especiais: o fortalecimento da autoridade central garantindo a ordem nas províncias e o combate ao tráfico negreiro no momento em que as pressões inglesas pela sua extinção aumentavam signifi cativamente 9 .

Dois anos depois, completando as atribuições das estações navais, foram criadas, no ministério de Holanda Cavalcanti, as capitanias dos portos e as praticagens e pilotagens 10 . Era de competência das capitanias:

1º) A polícia naval do porto e seus ancoradouros na forma dos regulamentos que organizar o governo, e bem assim o melhoramento e conservação do mesmo porto;

2º) a inspeção e administração dos faróis, barcas de socorros, balizas, bóias e barcas de escavação;

3º) a matrícula da gente do mar e das tripulações empregadas na navegação e tráfi co do porto e da costa, praticagem desta e das barras.

11

O decreto estabelecia que o pessoal da capitania deveria ser composto pelo capitão do porto, sempre um ofi cial da Armada, e um secretário. No caso das províncias onde houvesse arsenal, o inspetor deste acumularia as funções de capitão e um dos funcionários seria o secretário. Já a praticagem consistia na prestação de serviços de pilotagem nos portos onde se julgasse necessário a segurança dos navegadores, cuja renda deveria servir para a própria manutenção do estabelecimento 12 . Estas medidas demonstram como as ligações da Marinha com o setor mercantil da economia, principal fonte de renda do Estado Imperial 13 , foram se aprofundando com o desenvolvimento capitalista. 2º) a inspeção e administração dos faróis, barcas de socorros, balizas, bóias e barcas de escavação;

3º) a matrícula da gente do mar e das tripulações empregadas na navegação e tráfi co do porto e da costa, praticagem desta e das barras.

11

No que se refere à esquadra, os ministros do período concordavam que era necessário ampliá-la e principalmente renová-la incorporando a nova tecnologia do vapor. O marquês de Paranaguá, por exemplo, em seu relatório de 1841, ponderava que, mediante o elevado endividamento decorrente dos empréstimos contraídos por ocasião da guerra da Cisplatina e das revoltas provinciais, o melhor a fazer era “limitar-se a conservar em bom estado os vasos (...) que o Império possui”. De acordo com o ministro, o governo julgava importante a continuidade da construção de navios de guerra, ao menos os de mediana grandeza, bem como a constituição de um corpo de engenheiros construtores, através do envio de jovens ofi ciais brasileiros à Europa para aprender as novas técnicas na arte de construção naval. Seriam eles nomeados como inspetores dos arsenais e para a coordenação do corte de madeiras e conservação das matas, visando a construção de boas embarcações, de maior durabilidade. Observava ainda, que seria desejável construir barcos e canhoneiras à vapor, muito mais apropriadas à um país com um extenso litoral do que os antigos navios à vela. Solicitava que a Assembléia, em tempo oportuno, habilitasse o governo a abandonar o antigo sistema, criando uma força naval que estivesse “à disposição de quem a comanda, e não à mercê dos ventos e correntes” 14 . No ano seguinte, volta a insistir no mesmo tema, ressaltando o auxílio que as barcas à vapor prestaram na repressão aos movimentos liberais de São Paulo e Minas no ano de 1842, transportando tropas e munições 15 .

Os demais ministros do período destacavam as mesmas vantagens das novas máquinas – velocidade e rapidez, que viam como instrumentos que propiciavam maior força para a manutenção da ordem e da unidade nacional. Jerônimo Coelho e Holanda Cavalcanti, respectivamente nos anos de 1844 a 1847, solicitaram à Câmara, recursos para a compra de 3 novos vapores 16 .

De fato a esquadra estava envelhecida e a preocupação que os ministros tinham com a conservação dos navios existentes e com a construção e aquisição de novos não era infundada. No movimento de baixas e aquisições percebe-se como a força naval estava em acelerada deterioração: ao longo dos anos de 1841 a 1847 foram incorporados à esquadra 16 navios, tendo sido 8 construídos no Brasil, 4 presas do tráfi co negreiro e 4 adquiridos no exterior ou de particulares; por outro lado 30 navios foram desativados no mesmo período 17 . Alguns dos problemas referentes à infraestrutura permaneciam desde o momento da independência: a construção do dique imperial estava paralisada, o que obrigava a realização da querenagem dos navios, as carreiras continuavam descobertas, bem como em nada havia se alterado as questões referentes ao corte de madeiras e conservação das matas, em outras palavras, não se preservavam reservas de matas e muitas vezes eram usadas madeiras verdes na construção de navios, o que levava à perda destes antes de sua conclusão.

É importante destacar que entre 1840 e 1847, iniciou-se uma dinâmica de aprofundamento da dependência externa no que diz respeito à composição da força naval, pois além da importação do material necessário à fabricação dos veleiros e do material de artilharia e munições, passou-se a importar tudo o que dizia respeito à manutenção dos vapores. Em outras palavras, às difi culdades já existentes, sobrepuseram-se os problemas originados com a introdução do vapor. Deste período em diante, a manutenção dos arsenais tornou-se tão cara quanto a da própria esquadra: em 1846 os recursos consignados no orçamento para estas duas atividades representavam 67% da dotação total da Marinha 18 .

Paralelamente, e como conseqüência, iniciou-se também um processo de formação de um setor inteiramente dominado por operários estrangeiros e especialistas brasileiros em toda a estrutura da Armada: dos arsenais aos navios, todos os espaços e novas funções ligadas às novas tecnologias foram ocupadas por oficiais e artífices formados no exterior, bem como engenheiros e operários belgas, ingleses, franceses e alemães 19 .

No tocante à formação, promoções e carreiras dos ofi ciais, uma série de transformações se processaram. Como resultado de toda a discussão acerca da eliminação das contratações de estrangeiros, nos anos de 1841 e 1842 foifi xado um quadro de cargos e salários para a Armada 20 . Em relação ao ensino, procurou-se dar prioridade para a formação teórica e prática.

Em 1843, Rodrigues Torres defendia a transferência da academia para bordo da nau Pedro II, e se explicava diante da Câmara:

A ninguém é desconhecido (...), quanto concorre para a força real de um navio de guerra a educação, a boa organização e disciplina de seu pessoal, e muito principalmente dos Ofi ciais que o dirigem; ninguém desconhece também quanto é indispensável que os indivíduos (....) comecem a dedicar-se às suas práticas e exercícios desde os mais verdes anos; raro será aquele que, afeito aos hábitos da vida civil, às comodidades que ela oferece, e ao trato da sociedade, possa depois amoldar-se às práticas e laborioso serviço dessa profissão excepcional. Era pois de óbvia necessidade dar aos nossos Oficiais de Marinha uma educação apropriada ao serviço, a que se eles destinam; habituá-los à severidade e regularidade do serviço de bordo; faze-los aprender praticamente todos os trabalhos e fainas, que tem um dia de dirigir; formá-los no exercício da obediência e rigorosa disciplina, para que saibam dirigi-la e mantê-la entre os seus subordinados; acostumá-los enfim, desde a mais tenra infância, a considerarem o mar como o seu elemento, a amarem a apaixonarem-se mesmo por esse gênero de vida, porque só assim dedicarão exclusivamente a ele todas as suas faculdades, e poderão fazer todos os progressos, de que é capaz a inteligência humana (....) Foi pois levado destas considerações, e para dar um remédio à contagiosa relaxação, que lavrava na academia de Marinha, que ela foi transferida para bordo da nau Pedro II, onde atualmente se acha. (...)21

É importante observar que Rodrigues Torres propunha a formação de um oficial de Marinha bastante diferente daquele que se criava “no mar”. A distinção, entretanto, não residia somente nos conhecimentos a serem ministrados ou nos exercícios práticos necessários àquela formação 22 , mas também na implantação de um novo sistema, no qual o conhecimento científico e prático fossem ministrados segundo um método disciplinar. Este seria o princípio ordenador da formação, transformando o aspirante, através do adestramento, em uma peça na engenharia dos navios que, agindo

em concerto com a máquina, multiplicasse a sua força e sua efi cácia. Desta concepção resultou a introdução de toda uma economia do detalhe 23 a bordo da nau Pedro II. Estes novos ofi ciais formariam um “corpo” integrante do maquinismo maior do Estado; elementos obedientes da administração pública.

Deste modo, o processo de formação do ofi cial representaria o desdobramento do projeto de centralização do Estado, momento específico de construção do monopólio da violência 24 , defi nição fundamental para o aperfeiçoamento dos aparelhos de coerção. O coroamento da proposta implicaria, portanto, na formulação de um novo sistema de promoções que combinasse o mérito e a antigüidade, bem como a reforma do processo militar e do Regimento Provisional 25 . Contudo, a academia foi, em 1849, transferida novamente para a terra 26 e a lei de promoções para os corpos da Armada aprovada somente em 1873, mantendo-se até esta data, a antigüidade como critério de ascensão na carreira 27 .

Assim, da seleção para a academia às promoções, ficavam os militares sujeitos aos critérios da política partidária, fator que somado aos vínculos cada vez mais estreitos da Marinha com a política externa e com o setor mercantil da economia, pode explicar porque durante todo o segundo reinado o ministério foi ocupado predominantemente pelos bacharéis e não por militares 28 .

Bem diferente era, no entanto, o sentido conferido ao termo militarizar quando se referia à constituição dos quadros de praças. Em 1836, foram criadas as companhias fi xas de marinheiros que, em 1840, foram transformadas no corpo de imperiais marinheiros, ao qual ficaram adidas as companhias de aprendizes. Porém, a partir de 1839 se impôs, cada vez mais, a idéia de resolver as “difi culdades” do recrutamento através da ampliação do tempo de serviço. As sugestões foram as mais variadas possíveis 29 até que, em 1843, Rodrigues Torres apresentou à seção de Marinha e Guerra do Conselho de Estado, um projeto de regulamento para o corpo de imperiais marinheiros. Torres retomava as idéias desenvolvidas na década anterior para justifi car a organização militar do corpo de marinheiros e das companhias de aprendizes.

Afirmava que o comércio marítimo e a pesca constituiriam o “viveiro” mais abundante de marinheiros, mas não sendo isto possível no momento, pois caberia fomentar estas atividades, poder-se-ia obter bons resultados do corpo de imperiais marinheiros,

É porém indispensável, dar-lhe um regulamento, que melhor o organize, determine os embarques, o tempo de serviço de suas praças, a instrução que devem ter, as vantagens que devem gozar, a administração e contabilidade do corpo, etc. (...) Considero também de grande vantagem a criação de companhias de aprendizes marinheiros, onde assentem praça, não só os moços de dez a dezessete anos, que voluntariamente se quiserem dedicar a esta profi ssão, mas também os órfãos e desvalidos, que para esse fim forem remetidos pelas competentes autoridades locais. Estes moços, recebendo a bordo a educação apropriada, e habituando-se de tenros anos à vida do mar, formarão, em chegando à idade viril, outras tantas companhias de marinheiros militares, que satisfarão a todas as condições do serviço naval.30

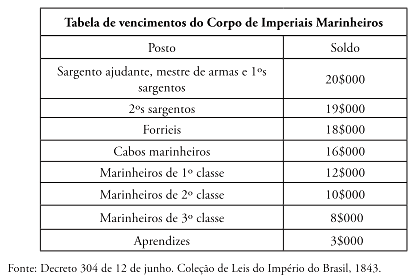

O projeto se transformou no decreto 304 de 12 de junho 31 que organizava militarmente o corpo de imperiais marinheiros. A lei definia que o corpo possuiria um Estado Maior formado por um comandante geral, um capitão de mar e guerra e mais treze militares encarregados de funções administrativas e infra-estruturais , como por exemplo, secretario, cirurgião, tambor, mestre de armas, carpinteiros e calafates, além de um capelão. O corpo de imperiais marinheiros seria dividido em companhias, formadas por cento e seis pessoas: um capitão, um tenente, um primeiro sargento, um segundo sargento, dois forrieis, quatro cabos marinheiros, vinte marinheiros de primeira classe, vinte de segunda, vinte de terceira e trinta e seis grumetes. Cada uma das companhias se dividiria em duas divisões e cada divisão em duas seções. Além disto, dava organização às companhias de aprendizes: cada uma teria um corpo de comando semelhante à dos imperiais marinheiros e duzentos aprendizes. O corpo de aprendizes ficaria aquartelado a bordo de um navio de guerra onde se processaria sua instrução: prática de manobra de artilharia, lições de aparelho e pano, nomenclatura dos mastros, velames e leme, serviços de calafate, fuzil e pistola, bem como marcha e evoluções militares. Os aprendizes, além desta instrução, teriam aulas de primeiras letras e cálculo. O regimento mantinha o recrutamento na forma da lei e instituía o tempo de doze anos de serviço obrigatório na Armada Nacional, para todas as praças, recrutadas ou voluntárias.

Os critérios estabelecidos para a admissão na companhia de aprendizes eram os seguintes: 1) ter de dez a dezessete anos; 2) constituição robusta, própria para a vida do mar e 3) apresentar-se voluntariamente. Não era excluído, entretanto, o recrutamento forçado: “Também poderão ser admitidos nestas companhias os órfãos e desvalidos, que, além de satisfazerem às duas primeiras condições, sejam para isso remetidos ao comandante geral do corpo pelos tutores ou curadores, e respectivas autoridades locais” 32 . O regimento estabelecia normas de aquartelamento, fardamento, e criava um conselho de administração específico do corpo. Quanto à saúde, previa que somente seriam admitidas no hospital da Marinha as praças gravemente enfermas ou feridas que não pudessem ser tratadas no quartel, ou nos navios. Também eram determinados os vencimentos:

Na época estes soldos eram baixíssimos: um almirante desembarcado recebia duzentos e cinqüenta mil réis, ou seja, o soldo de um sargento, representava menos de 10% e o de um grumete apenas 1% do vencimento do maior posto da Armada. No que se refere à disciplina e às penas, ficavam as praças sujeitas às disposições do Regimento Provisional e Artigos de Guerra, “sendo porém entendido que, no caso da primeira e segunda deserção simples, lhes serão aplicas as penas impostas no art. 80 dos de guerra, pelo motivo ali declarado” 33 .

Dois anos depois, em 1845, o ministro Holanda Cavalcanti, considerava necessário propor algumas alterações no regimento, “que a experiência tivesse indicada como necessárias [e concluía]: Este corpo merece a maior atenção ao governo imperial, não só pela habilitação que nele se adquire para o serviço do mar, como por ser esta instituição, um verdadeiro asilo para a mocidade indigente, ou abandonada por seus pais ou tutores” 34 .

Através do decreto 411-A de 5 de junho de 1845 35 , um novo regimento foi instituído. Em sua maior parte era simples reprodução do anterior, mas as modifi cações introduzidas foram bastante signifi cativas. A primeira delas, instituía uma escola para os aprendizes marinheiros na qual aprenderiam a ler, escrever, contar, riscar mapas e a doutrina cristã 36 . Foi alterado o tempo de serviço obrigatório, reduzido para seis anos no caso dos voluntários, permanecendo, no entanto, doze anos para os recrutados. No bojo destas reformas, em 1847, foi extinto o corpo de artilharia e criado o de fuzileiros navais 37 .

Verifi ca-se, portanto, que a tendência em relação à composição das guarnições foi a de apertar os laços que prendiam os recrutados à Armada, através da militarização do corpo de imperiais marinheiros e da formação das companhias e escolas de aprendizes. A institucionalização dos corpos propiciou a necessária “estabilidade” às organizações militares.

Na medida em que se processava a centralização do Estado, militarizar as guarnições signifi cava, portanto, inserir a população masculina, adulta e infantil, em um mecanismo que propiciasse a organização de uma força regular, o que, ao mesmo tempo, representava uma redução dos gastos públicos evitando o recurso à contratação de estrangeiros e, ao que parece, uma defi nição do “mercado de mão de obra” , repartindo-o com a Marinha mercante. Há alguns indícios que permitem supor estes vínculos.

A divisão do mercado parece ter se sustentado, em um primeiro momento, pela manutenção dos baixos soldos das praças da Marinha de Guerra, como parte da estratégia de proteção e estímulo às atividades pesqueiras e da Marinha mercante. Em outras palavras, os vencimentos da Armada não exerciam uma pressão sobre o custo da mão de obra para o setor mercantil. Parece também, não ser acaso o fato de que uma vez consolidada, a militarização e a ampliação do tempo de serviço militar obrigatório, e, por assim dizer, estabilizado o sistema, o Estado tenha procurado estimular ainda mais as atividades mercantes. Em 1849, o ministro Manuel Vieira Tosta propunha aperfeiçoar o recrutamento, dele isentando os marinheiros que serviam nos navios de comércio e buscando formar tripulações mais homogêneas. O mesmo mecanismo foi utilizado também quando da criação das companhias de artífices militares 38 . O Estado, portanto, ao mesmo tempo que defi nia o mercado colocava-se fora da concorrência com os setores privados da economia.

Assim, a violência do recrutamento, a militarização dos corpos, o rígido regime disciplinar, os baixos soldos e a extensão do tempo de serviço militar obrigatório, constituíram o sistema de composição e organização das guarnições da Armada, ao que tudo indica, bastante articulado à constituição de uma reserva de mão de obra relativamente barata para o setor mercantil da economia.

A partir de 1850, a abolição do tráfi co negreiro, como já observaram vários historiadores representou um momento específi co de redefinição da inserção do Brasil na dinâmica do capitalismo internacional, e provocou um desvio de capital para as atividades econômicas internas 39 . Neste processo, as já tensas relações com as repúblicas platinas deterioram-se rapidamente redundando na guerra contra Oribe e Rosas, que se desdobrou posteriormente na campanha oriental e na guerra do Paraguai. Finalmente, neste período as inovações na tecnologia bélica foram avassaladoras.

Se por um lado a centralização do Estado Imperial fora concluída, por outro a repressão ao tráfico havia se tornado uma prioridade 40 e a guerra no sul era iminente 41 . Na Fala do Trono da abertura da Assembléia Geral, a 1 de Janeiro de 1850, o imperador chamava a atenção para “(...)a necessidade de providências que habilitem o governo a aumentar a força do Exército e Marinha e lhes de organização mais regular e vigorosa 42 .

Assim, os conservadores, procuraram dinamizar as reformas que já vinham se procedendo na Armada, com vistas a atender estas prioridades. Pode-se dizer que o ministério foi conduzido por dois estadistas: Manuel Vieira Tosta (1848-52) e José Maria da Silva Paranhos (1853-56). As passagens de Zacarias de Góis e Vasconcelos (1852), João Wanderley (1855), Saraiva (1858) representam uma continuidade do trabalho dos primeiros.

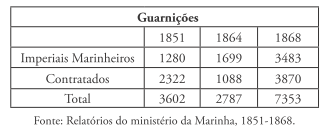

Do ponto de vista operacional, a política do Estado centrou-se nos investimentos para a renovação da esquadra e na composição das guarnições.Em 1851, Vieira Tosta informava que a epidemia de febre amarela flagelara a Corte e outros portos do Império, bem como os navios da Armada, ceifando as fileiras dos corpos de fuzileiros e de imperiais marinheiros e o recrutamento não havia preenchido os claros abertos nos referidos corpos. Mediante esta situação, haviam sido contratados trezentos estrangeiros para completar as tripulações desfalcadas 43 . Comunicava também que mandara comprar vapores em estaleiros privados e na Inglaterra, bem como nova artilharia em Londres e em Liége, e a criação de uma escola de exercícios práticos de artilharia para o corpo de imperiais marinheiros na fragata Paraguassu. No arsenal da Corte havia sido montada uma serraria à vapor e um laboratório pirotécnico 44 e elaborado um plano para organização do corpo de saúde da Armada 45 .

Em 1851, mais navios foram encomendados e estrangeiros contratados, bem como foi aprovado um rigorosíssimo código de penas para crimes militares em tempo de guerra 46 . Em 1853, quando a campanha contra o tráfi co negreiro intensifi cou-se, a Assembléia concedeu créditos extraordinários para a compra de novos navios a vapor. Dois anos mais tarde, em 1855, José Maria da Silva Paranhos, observava que:

Os serviços que a força naval deve satisfazer em tempos de paz podem assim ser classificados:

1º)Manter cruzeiros efetivos e permanentes sobre a extensa costa do Brasil (...) tendo por fi m principal a repressão do tráfi co de africanos (...)

2º) Conservar nas águas do rio da Prata uma divisão capaz de proteger os interesses do Império e de seus súditos;

3º) Conservar igualmente nas águas interiores da província de S. Pedro do Rio Grande do Sul e rios Cuiabá, Paraguai e Amazonas, flotilhas compostas de embarcações apropriadas à navegação fluvial das ditas províncias, para policiar e guardar as respectivas fronteiras(...)47

1º)Manter cruzeiros efetivos e permanentes sobre a extensa costa do Brasil (...) tendo por fi m principal a repressão do tráfi co de africanos (...)

2º) Conservar nas águas do rio da Prata uma divisão capaz de proteger os interesses do Império e de seus súditos;

3º) Conservar igualmente nas águas interiores da província de S. Pedro do Rio Grande do Sul e rios Cuiabá, Paraguai e Amazonas, flotilhas compostas de embarcações apropriadas à navegação fluvial das ditas províncias, para policiar e guardar as respectivas fronteiras(...)47

Considerando estas necessidades especiais 48 , Paranhos afi rmava que a Marinha não comportava uma esquadra totalmente de vapores, mas parecia-lhe inevitável a necessidade de se adotar os novos sistemas porque, como havia demonstrado no relatório do ano anterior, no prazo de dez anos, 27 navios estariam condenados. Destacava especialmente as vantagens em se adquirir vapores com propulsão à hélice que permitiriam a redução nos enormes gastos com carvão, uma vez que eram navios de sistema misto 49 , e ressaltava a necessidade de se adquirir no exterior material de artilharia moderno, do qual os depósitos do império estavam desprovidos. Por outro lado, considerando a difi culdade de aquisição de guarnições, as deserções e a inconveniência da contratação de estrangeiros, apresentou um projeto de reforma para o corpo de imperiais marinheiros, que aprovada pela Câmara, estendia a vinte anos, o tempo de serviço militar obrigatório para as praças recrutadas 50 . Essa reforma dava novos estímulos à Marinha comercial, pois estabelecia que os marinheiros, ao completarem seis anos de serviço militar com bom comportamento, poderiam obter até quatro anos de licença para trabalharem em navios mercantes nacionais. Em outras palavras, o Estado, além das facilidades já indicadas, parecia, também, fornecer mão de obra ao setor comercial.

Em 1856, o problema do tráfi co se agravara e obrigava a manutenção de cruzeiros repressivos. João Wanderley reclamava que o “peso das despesas com a repressão recai quase que exclusivamente sobre a Marinha, estraga nosso material, inibe-nos de renová-lo convenientemente, consumindo as nossas reservas, arruína a saúde das equipagens e não permite que se lhes de a precisa instrução e disciplina” 51 . E acrescentava ainda, mencionando as vantagens dos vapores: “Entre nós não pode este princípio ser aplicado em toda sua extensão, por estarmos ainda, infelizmente na dependência do estrangeiro para construção de máquinas, aquisição de pessoal para seu meneio, e suprimento de combustível; e faltam-nos meios para os reparos, de que quase sempre necessitam os navios a vapor. (...) O armamento é de importância decisiva na organização do material (...) Neste ponto, não tínhamos ainda, adotado um sistema uniforme (...)”. E propunha a compra de novas peças de artilharia do sistema inglês.

Quanto às guarnições, sugeria um aumento de soldo, buscando atrair voluntários para o serviço da Armada, bem como que os navios mercantes fossem obrigados a levar a bordo grupos de aprendizes marinheiros para que adquiram experiência no mar 52 . Segundo ele as deserções estavam tomando proporções cada vez mais assustadoras e, tendo buscado as causas para tão “desagradável resultado”, concordava com a opinião do chefe do quartel-general da Armada, que reproduzia no relatório:

A deserção é um vício que herdamos da Marinha portuguesa, e que entre nós tem se desenvolvido; nada a justifi ca; tem o brasileiro por dever servir ao seu país, no mar ou em terra; a paga, ainda que não das mais fortes, é, contudo sofrível e em tempo; a ração é regular, e, com pequeno melhoramento tornar-se-á muito boa; os castigos não são bárbaros, salvo algum excesso que a autoridade reprime, e jamais tolera; peca-se antes, pelo lado das contemplações e condescendências; as licenças são facultadas, conforme é possível; o trabalho não é superior à força dos que o desempenham; a explicação, portanto, mais plausível que posso dar ao desenvolvimento deste vício, é, além da propensão natural no marinheiro a desertar, a falta de vocação para a vida no mar, e o medo dos trabalhos e privações, que lhe são inerentes. Além disto, a navegação do norte da Europa, alguns do Mediterrâneo e a americana da Califórnia, tem, (...) com seus salários elevados, com a licença, que concede às suas guarnições e com a perspectiva de futuras riquezas, seduzido alguns de nossos marinheiros(...) 53

A essa representação, que responsabilizava o marinheiro por não desejar servir a Armada Nacional, acrescentava, o próprio João Wanderley:

(...) a revisão dos Artigos de Guerra (...) é uma necessidade reclamada de há muito tempo; não porque tenham dado lugar a tantos abusos quantos se afi guram à imaginação de alguns, à quem com razão impressiona o arbítrio, mas, para que se coatem os abusos prováveis, classificando-se melhor os delitos e proporcionando-se-lhes, quanto se possa, o castigo (...) Uma reforma (...) neste sentido deverá compreender a forma do processo, em que se reúna à presteza e certeza do julgamento a maior garantia dos acusados. A reforma do Regimento Provisional,(...) não poderá ser completa sem que se prenda à das penas e do modo de impô-las.54

No entanto, o ministro não propunha nada de concreto no sentido de se encetar as reformas tidas como necessárias. As preocupações se dirigiam à fi xação dos marinheiros a bordo dos navios, contornando o problema da contratação de estrangeiros, que representava um ônus financeiro a mais para o Estado.O agravamento das tensões com o Paraguai em 1857 55 , fez com que o ministro Saraiva encomendasse na Europa novas canhoneiras à vapor, próprias para navegação fluvial 56 . Em função da renovação pela qual passava a esquadra, foi criado um corpo de maquinistas para a Armada e conferida uma organização militar aos estrangeiros que estavam sendo contratados como mecânicos 57 . Também foram criados o corpo de ofi ciais de fazenda, implantando fiscalização abordo dos navios e a companhia de artífi ces militares.

Ainda sob o ministério de Saraiva, em 1858, o ensino da academia de Marinha foi alterado, de modo a contemplar as mudanças técnicas que se processavam. O programa incluía, entre outras cadeiras, o ensino de física experimental, ótica, eletricidade, magnetismo terrestre, teoria das máquinas à vapor, além das viagens de instrução obrigatórias no quarto ano 58 .

A partir deste período, a crise no Prata coincidiu com uma vertiginosa aceleração dos progressos técnicos. 59 Os relatórios do período demonstram a preocupação em se promover a renovação da esquadra, mediante um planejamento que equacionasse a incorporação daqueles avanços aos recursos do Estado. Em 1860, o ministro Joaquim José Inácio, observava que os navios

que figuram no quadro da força naval, estão consideravelmente deteriorados, e quase imprestáveis, poucos preenchem as condições de um bom vaso de guerra.(...) A falta de sistema nas construções navais, e de discernimento na apreciação das necessidades e outorgação das despesas, (...) torna impossível a organização da força, gerando a desordem, fraqueza e atraso. ( ...) Nas circunstâncias especiais de nossa Marinha, fora arriscado proscrever completamente o navio à vela. O cruzeiro que somos obrigados a manter na costa, servido exclusivamente por vapores, tornar-se-ia dispendiosissímo, pelo subido custo do combustível necessário. (...) Algumas fragatas de 1º e 2º ordem, boas corvetas do sistema misto, vinte canhoneiras, também à hélice, prontas a armar; vapores de menor porte, apropriados à navegação fluvial, bons brigues e iates à vela, tais são ao meu ver os vasos que de carecemos para constituir uma Marinha regular.”60

Dois anos mais tarde, o ministro Joaquim Raimundo de Lamare, informava à Assembléia, que havia formado uma comissão presidida por Tamandaré para elaborar um plano de reorganização da Armada 61 . O início do relatório demonstra a vertigem provocada pelas novidades técnicas:

Quando vemos as descobertas sucederem-se umas após as outras, os melhoramentos multiplicarem-se e o espírito engenhoso da indústria anular no dia seguinte o invento da véspera; quando presenciamos em poucos anos o navio a vapor suplantar o de vela, o navio misto conquistar a preeminência sobre aquele, a fragata encouraçada por em dúvida a existência deste; e finalmente, a máquina de guerra americana, ao mesmo tempo casamata e navio, fortaleza e aríete, ameaçar de completo e total aniquilamento as mais fortes esquadras, as mais bem combinadas frotas, cumpre não avançar às cegas, é mister marchar certeiro e de acordo com um plano maduramente discutido e adotado (...)62

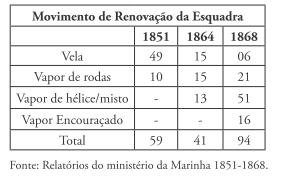

A repressão ao tráfi co negreiro e os confl itos do Prata exigiram, portanto, consideráveis investimentos para a permanente renovação das esquadras que iam rapidamente se desgastando. Os novos navios, cujo custo se elevava a cada inovação técnica, exigiam que se propiciasse uma constante adequação da estrutura de conservação material, nem sempre possível 63 para um país como o Brasil, em que a Marinha de Guerra era de fundamental importância estratégica. O quadro a seguir pode dimensionar a rapidez com que as frotas foram renovadas ao longo do período:

No espaço de dezessete anos os navios à vela praticamente desapareceram, enquanto que os vapores de rodas, e principalmente os de hélice que permitiam os navios mistos (vapor/vela), tornaram-se predominantes. Já estavam superados, entretanto, pelo surgimento dos encouraçados, tendo sido 16 deles incorporados à esquadra em apenas quatro anos, durante a guerra do Paraguai 64 . A compra e a construção foram constantes. Entre os anos de 1848 e 1870, foram incorporados 118 novos navios à Armada, dos quais 30 construídos no Brasil 65 . No mesmo período foram retirados de serviço 93 belonaves, o que signifi ca uma renovação de quase 100% da esquadra em 22 anos.

Por outro lado, o corpo de imperiais marinheiros continuava a não ofertar o contingente necessário à formação das guarnições, permanecendo a necessidade da contratação de marinhagem avulsa:

Em 1864, a esquadra era composta por navios heterogêneos em tamanho e armamento, tripulados por ofi ciais com diferentes formações e por guarnições com diferentes categorias. A guerra do Paraguai exigiu um considerável esforço de reorganização da Armada. Mas é necessário destacar que a constatação desta necessidade em nada corrobora a idéia de “imprevidência militar” cunhada por Joaquim Nabuco em sua apologia do regime monárquico, e que longa carreira fez na historiografi a brasileira 66 .

Somente o desenrolar da guerra com o Paraguai, ou melhor dizendo, seu indefinido prolongamento, exigiu a reorganização do Exército e da Marinha, porém, nos anos de 1864 e 1865, todos esperavam que o confl ito fosse rápido. Sérgio Buarque, observou que pouco crédito que se dava às notícias acerca do poderio paraguaio, tidas pela maioria como falsas, havendo “ uma descansada confiança na fácil e rápida vitória (....) [ ao que acrescenta]: Os desvairado otimismo dos aliados só tinha a superá-lo o do próprio Lopez (...) que com certeza não esperava uma guerra longa, já antes de começada a luta levava o irrealismo aos limites da insânia” 67 .

Considerada a campanha militar do período que ficou conhecido posteriormente como a primeira fase da guerra, poder-se-ia dizer que estava concluída ao fi nal de 1865. Esta fase havia se iniciado —e talvez tenha sido a maior surpresa— com a invasão do Mato Grosso em dezembro e janeiro de 1864, e de Corrientes em abril do ano seguinte. A 1º de maio a Argentina, o Uruguai e o Brasil selaram o Tratado da Tríplice Aliança. Em 11 de junho, na batalha naval do Riachuelo, a divisão sob o comando de Barroso destruiu a Marinha paraguaia 68 e em agosto os aliados derrotaram as forças paraguaias próximas a Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Em outubro, o exército de Lopez já estava confi nado no interior do Paraguai e os aliados encontravam-se na confl uência dos rios Paraná e Paraguai preparando a invasão do país.

O revés sofrido demonstrava a falência de uma estratégia político-militar que se apoiava na expectativa do apoio de Urquiza em Corrientes, anulando a possível participação argentina, uma revolta capitaneada pelos blancos em Montevidéu, bem como em uma equivocada avaliação do “despreparo” militar do Brasil 69 . Por outro lado, se iniciou a segunda fase de uma guerra total no sentido clausewitziano 70 do termo: tratava-se, como rezava, o tratado da aliança de “não deporem as armas senão de comum acordo, e somente depois de derrubada a autoridade atual do governo do Paraguai”. Não fosse esse objetivo da guerra, continuação perfeita e acabada da política imperial em relação ao Prata, não se poderia dizer da “imprevidência militar” do país. Esta idéia parece justifi car o excessivo prolongamento de uma guerra ruinosa para o Império que, para cumprir seu objetivo de derrubar a autoridade constituída , aniquilou o próprio Paraguai. Se até setembro de 1866, houve um avanço dos aliados na terra incógnita 71 , marcado pelas vitórias de Tuiuti (24 de maio) e Curuzu (3 de setembro), o desastre de Curupaiti 72 , que se seguiu à conferência de Itaiti-Corá, marcou uma virada na guerra, com trágicas conseqüências internas e externas. A derrota expôs o esfacelamento do comando aliado, divido por suscetibilidades e desconfi anças mútuas: dois dias depois da derrota, Flores se retirou para o Uruguai e, em fevereiro de 1867, Mitre regressou à Argentina para tentar contornar a crise política instaurada naquele país.

Por outro lado, a divulgação, pela Inglaterra, do tratado de 1º de maio, provocou o desprestígio da aliança em nível internacional, devido especialmente, à clausula secreta do acordo que estabelecia a continuidade da guerra até a derrubada do governo paraguaio. À esta publicidade seguiu-se intenso protesto das repúblicas americanas, lideradas pelos Estados Unidos.

A diplomacia imperial procurou desfazer os prejuízos políticos causados por aquela divulgação, o que só conseguiu em parte 73 . Até mesmo André Lamas, tradicional amigo do Brasil no Uruguai, escrevia, em nome de Flores, ao ministério dos Negócios Estrangeiros do Império: “Se o Paraguai continuar a resistir como até agora, estamos condenados a acabar de destruir a população viril do Paraguai, quase toda a sua população, porque a crueza de Lopez nos obrigou a matar velhos e meninos. Não me surpreenderia se tivéssemos de matar mulheres. Ao fim iremos encontrar o cadáver do Paraguai” 74 . A oposição se manifestava também no Brasil e não era menor o desalento entre os próprios militares do Exército e da Armada.

A designação de Caxias para o comando das forças brasileiras e o afastamento de Tamandaré em outubro de 1866, evidenciou, por um lado, que o governo, e em especial o imperador, não abririam mão de levar a guerra até à deposição de Lopez: “À rara tenacidade com que se apegou a esta idéia deveu-se por conseguinte o indefi nido prolongamento de uma guerra que poderia ter cessado talvez com a expulsão dos paraguaios do solo brasileiro, ou depois de Jataití-Corá. Atribui-se mesmo a D. Pedro a declaração de que preferiria abdicar a admitir uma paz que não implicasse a queda e o banimento do ditador de Assunção” 75 . Por outro lado, a nomeação do general pelo gabinete Zacarias demonstrou, devido às diferenças partidárias existentes entre eles, que a política interna passou a ser conduzida pelas necessidades da guerra. Este evento introduziu uma tensão no jogo político partidário que conduziu à queda do gabinete, forçada pelo poder moderador, em 1868 e à ascensão dos conservadores liderados por Rodrigues Torres, já então visconde de Itaboraí.

É quase unânime na historiografia que trata do período, datar deste evento, que ficou conhecido como “a inversão partidária de 1868”, o início da derrocada do Império. De um lado a exposição acentuada do arbítrio do poder pessoal, derrubou a fachada constitucionalista do regime expondo a farsa das eleições de câmaras unânimes, a anulação dos partidos, a escolha de gabinetes subservientes à vontade pessoal do imperador, bem como as meias reformas, ou melhor dizendo, medidas dilatórias engendradas, o que, juntamente com a ascensão dos movimentos liberal radical, republicano e abolicionista, levaram ao desgaste do sistema político em si e à queda do Império. Por outro lado, destaca também a historiografia a crise militar que adveio com a guerra, resultante da formação de um Exército moderno, profi ssional e, conseqüentemente, com do surgimento de um “espírito de corpo”, que conduziu ao confl ito entre militares e civis, redundando no golpe militar de 1889 que instaurou a República.

A historiografia que trata da “questão militar” 76 , entretanto, centrou sua atenção —e por razões bastante compreensíveis— na atuação da ofi cialidade o Exército, ficando por assim dizer, mais ou menos desconhecidos os efeitos desta crise entre a ofi cialidade da Armada e nos escalões inferiores das Forças Armadas. Contribuiu para isto, de um lado, a confortável versão da Marinha como uma corporação cuja ofi cialidade era predominantemente monarquista e, de outro, o fato de que as guarnições do Exército e da Armada, recrutados entre as camadas humildes eram formadas por homens bisonhos e ignorantes.

Há indícios, entretanto, que permitem ao menos lançar dúvidas sobre esta tradição interpretativa tão firmemente assentada na historiografia brasileira nos dois aspectos acima apontados: a crise militar parece ter se manifestado, não somente entre a oficialidade, mas na Armada tomada como corporação, e parece ter “emergido”, por assim dizer, durante a Guerra Grande. Poder-se-ia falar em consolidação de uma identidade militar no Século XIX comprometida com um projeto nacional de defesa¿ Esta é, talvez, a questão, pela qual se deveria iniciar outra investigação.

Notas:

* Este texto é uma versão modificada de um fragmento de minha tese de doutorado, apresentada à FFLCH-USP em 2001, intitulada: Em busca da cidadania: praças da Armada Nacional, 1864-1910.

1 Ao que parece o norte-americano Fulton em 1811, estabeleceu —com outros empreendedores — no Mississipi, entre New Orleans e Natchez uma das primeiras linhas de navegação com barcos a vapor. GREENHALG ( 1965, p. 284-5).

2 RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA (1830-39, p. 10).

3 RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA (1840, p. 11). Até este período os navios eram armados com dois tipos de canhões: as colubrinas —canhões de maior comprimento e alcance— e as caronadas de alma curta. As munições deste tipo de artilharia era composta por balas rasas ou sólidas e até pedras eram introduzidas pela boca dos canhões. Em 1820, o Major Paixhans, do Exército francês, criou projetis explosivos, que ficaram conhecidos no Brasil como “balas ocas” por possuírem um vazio interno no qual era depositada matéria explosiva. Isto proporcionou a fabricação de canhões mais curtos, mas leves e com calibres

cada vez maiores. GREENHALG ( 1965, p. 317); MOTA ( 1985, v1, p. 81).

4 RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA,( 1840, p. 12).

5 RODRIGUES (1978).

6 RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA, (1846, p. 3).

7 As estações navais criadas em 1828 no rio da Prata e no Rio Grande do Sul e o trem naval de Mato Grosso, foram mantidos. Em 1846 novo decreto fundiu as estações do centro e do sul em uma única, com sede no Rio de Janeiro. CAMINHA, ( 1986, p. 51-7;317).

8 Decreto 326 de 02/10/1843. Apud. CAMINHA, ( 1986, p. 419-20).

9 PANTALEÃO( 1995), MANCHESTER ( 1973), GRAHAM( 1995), BANDEIRA (1999).

10 Decretos 358 de 14/08 e 363 de 04/09 de 1845.CAMINHA, (1986, p. 421-3).

11 Decreto 358. Em 1846 foram criadas as capitanias dos portos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão e Pará.

12 Decreto 363, art.2.

13 CARVALHO, ( 1996, p.242-51).

14 RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA, (1841, p. 5).

15 RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA, (1842, p. 8).

16 Relatórios de 1844 a 1847. Cabe destacar, no entanto, uma nota dissonante em relação à este entusiasmo. Em 1843, Rodrigues Torres, chamava a atenção para algumas das desvantagens das novas máquinas: elas poderiam, mediante alguma nova invenção, inutilizar-se ou perder muito de sua importância; o elevado custo de manutenção em relação aos navios de mesma dimensão que estava a exigir que se criassem oficinas próprias para estas atividades e, finalmente, o seu reduzido poder de fogo. RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA (1843, p. 10-1). Os primeiros barcos a vapor traziam uma série de desvantagens em relação aos navios à vela. Os principais estavam relacionados à redução do espaço e aumento de peso que terminavam por não compensar muito o ganho em velocidade. Neste período os vapores eram movimentados à rodas laterais, o que tornava o espaço para disposição de artilharia bastante reduzido. Além disto, outros espaços, antes disponíveis nos navios passaram a ser ocupados pelas próprias máquinas, caldeiras e pelo combustível para

alimentá-las: a lenha e depois o carvão. Isto trazia um outro inconveniente: o abastecimento tinha que ser periódico o que reforçou os laços das esquadras com a terra, limitando seu raio de ação. O inconveniente das rodas foi superado com a introdução da propulsão à hélice nos navios, o que ocorreu por volta de 1842. Esta inovação permitiu outra: a construção de navios mistos, ou seja, à vela e a vapor. Durante muito tempo a navegação era à vela e o vapor funcionava como força auxiliar em calmarias, tempestades ou manobras de batalha. Os navios mistos permitiam também a economia do carvão. GREENHALG (1965,p 284-5), KEEGAN, (1995,p. 82).

17 Fonte: CAMINHA, ( 1985, p.181-225).

18 As verbas consignadas para o arsenal eram de 1.059.128$590 e as da esquadra de 1.294.172$950. enquanto a dotação orçamentária total para a Marinha era de 3.445.396$493. Para uma comparação dos valores basta dizer que a dotação do ministério da Guerra era de 5.803.308$491 e a da Família Imperial 1.072.000$000. Lei 396 de 02/09/1846. COLEÇÃO DAS LEIS DO IMPÉRIO, 1846.

19 Em 1841, foram criadas, no arsenal da Corte as oficinas de fundição de ferro para fabricar peças de máquinas à vapor. A cordoaria foi ampliada. Em 1845, foram contratados um engenheiro nos Estados Unidos e doze artífices belgas. Visando a formação de pessoal especializado, foi criada uma Aula de geometria aplicada às artes. Dois artífices do arsenal da Bahia foram enviados à Inglaterra e outros dois do da Corte para os Estados Unidos para estudarem os novos processos de construção naval. Em 1846, foram importadas máquinas dos Estados Unidos, para dobrar folhas de flandres, cobre e zinco. RELATÓRIOS DO MINISTÉRIO DA MARINHA, (1841-1847); GREENHALG,(1965).

20 Decretos 260 de 01/12/1841 e 185 de 20/06/ 1842. COLEÇÃO DE LEIS DO IMPÉRIO, 1841 e 1842.

21 RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA, (1843, p. 13-4).

22 Continuava em vigor o programa de ensino de 1796, ao qual foi acrescido neste ano de 1844 o ensino de “1) teoria da formação e condensação dos vapores, natureza e propriedades deles, especialmente as do vapor d’água: a constituição da atmosfera; a higrometria, e os princípios da física e da química, aplicados à fabricação da pólvora e artifícios de artilharia; 2) a teoria e classificação das máquinas de vapor, especialmente das que são destinadas a mover navios; a construção das caldeiras e fornalhas; os meios práticos de determinar o nível d’água, e a força elástica do vapor nas caldeiras; os aparelhos de segurança e finalmente as causas de explosão, e circunstâncias que a acompanham”. Estes conteúdos deveriam ser ministrados pelo lente de artilharia e seriam contempladas nos pontos da respectiva cadeira para os exames. Decreto 340 de 25/01/1844,. anexo ao relatório de 1844.

23 Era todo um novo modo de reordenar a formação militar. Como observa Michel Foucault, “Muitos processos disciplinares existiam há muito tempo(....) Mas as disciplinas se tornaram no decorrer dos séculos XVII e XVIII fórmulas gerais de dominação.(....) O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma anatomia política, que é também igualmente uma mecânica do poder que está nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina (....) Uma observação minuciosa do detalhe, e ao mesmo tempo um enfoque político dessas pequenas coisas, para controle e utilização dos homens, sobem através da era clássica, levando consigo todo um conjunto de técnicas, todo um corpo de processos e de saber, de descrições, de receitas e dados. E desses esmiuçamentos, sem dúvida, nasceu o homem do humanismo moderno”. FOUCAULT, Michel. (1987,p. 126-30).

24 ELIAS, ( 1994, v.2, p.106); MATTOS, (1987, p. 92-3).

25 O Regimento Provisional e os Artigos de Guerra, foram introduzidos no Brasil a partir de 1808. Em 1823, foram revalidados através da lei de 20 de outubro que declarou em vigor a legislação pela qual se regia o Brasil até 1821, acrescida dos decretos das Cortes e das leis promulgadas por D. Pedro como regente e como imperador. Resultante da modernização produzida pelas Reformas Pombalinas, tanto o Regimento Provisional como os Artigos de Guerra no contexto português foram instrumentos de implantação de um regime disciplinar. No contexto brasileiro tornou-se um instrumento de martírio e tortura, muito mais vinculado á uma concepção de antigo regime. O titulo completo é: Regimento Provisional para o serviço e disciplina das esquadras e navios da Armada Real que por ordem de Sua Majestade deve servir de regulamento aos comandantes das esquadras e navios da mesma senhora. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1825. O regimento foi reimpresso sucessivamente até 1868. Desde 1821 foi ordenada sua impressão e distribuição a todos os oficiais da Armada. Foi suprimido somente com a proclamação da República e substituído pelo Código Disciplinar da Armada. Ver: ARIAS NETO,( 2001).

26 Foram confeccionados novos estatutos, que alteraram o despacho de admissão, passando este a ser emitido pela comissão de lentes que realizava os exames preparatórios. Decreto 586 de 19/02/1849.COLEÇÃO DE LEIS DO IMPÉRIO, 1849.

27 Permaneceu em vigor, portanto, a lei de outubro de 1836, confirmada pelo decreto de 23 de agosto de 1838, que estabelecia: “Art. 1 – O governo fica autorizado para remunerar serviços relevantes prestados em defesa da Ordem pública e da integridade do Império: 1º) Promovendo os militares do Exército e da Armada, e Corpo de Artilharia da Marinha.”. COLEÇÃO DE LEIS DO IMPÉRIO, 1838.

28 Esse quadro, contudo, pode ser enganoso quando se analisa a chamada “questão militar”. Alguns autores costumam levantar retrospectivamente a “participação dos militares” na política imperial para demonstrar que houve uma queda na representação dos mesmos no “Parlamento” e no “executivo”. No entanto, algumas trajetórias pessoais de oficiais da Armada sugerem que estes estavam bastante enfronhados no ministério dos Negócios Estrangeiros. Alguns desempenharam cargos diplomáticos como cônsules ou embaixadores. Essas representações diplomáticas estavam vinculadas quer à contratação de marinhagem estrangeira, quer às inúmeras comissões enviadas à Europa para compra e aquisição de navios e armamentos. Outra freqüente atribuição destas representações era a alocação de oficiais brasileiros em navios, arsenais e escolas das marinhas de guerra estrangeiras com a finalidade de complementar a formação dada na academia de Marinha, em especial referente aos novos sistemas de máquinas, armamentos e construção naval. Além disto, cabe considerar a função propriamente de “Representação Nacional” desempenhada pela oficialidade naval através das viagens de instrução. Toda esta vinculação ao setor externo parece ter dado origem, de meados para fins do século XIX, à figura dos “adidos navais” nos países cujas armadas eram vistas como modelo: Inglaterra, França, Estados Unidos e Japão.. Contudo estas são indicações que somente novas pesquisas poderão desvendar.

29 RELATÓRIOS DO MINISTÉRIO DA MARINHA, (1839-1842).

30 RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA, (1843, p. 14-5).

31 COLEÇÃO DE LEIS DO IMPÉRIO, (1843).

33 Decreto 304, art.77.

34 RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA, (1845, p. 19). No relatório deste ano está anexado um trabalho organizado pelos chefes das diversas estações da Marinha, dentre os quais um do comandante geral do corpo de imperiais marinheiros da Corte que, reclamando da dificuldade que tinha em obter marinheiros, propunha entre outras coisas “Que todos os marinheiros nacionais que forem recrutados assentarão praça no corpo, e serão obrigados a servir pelo espaço de doze anos (...) os que se apresentarem voluntariamente servirão menos tempo(...)”. Anexo, p. 7-8.

35 COLEÇÃO DE LEIS DO IMPÉRIO, (1845).

36 Decreto 411-A, art. 20. Nos vinte anos seguintes, foram criadas escolas de aprendizes marinheiros nas seguintes províncias: Pará, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, Maranhão, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo, Ceará, Paraná, Sergipe, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Alagoas. MAIA, (1965, 328-9).

37 Decreto de 31/07/1847 . COLEÇÃO DE LEIS DO IMPÉRIO, (1847).

38 Em 1840 foram criadas as companhias de artífices militares dos arsenais do Império. A exposição de motivos do decreto é: “(...) a fim de dar aos operários do arsenal de Marinha uma organização que afiance a estabilidade desta classe e a instrução que lhe é necessária, e facilite ao mesmo tempo o serviço interno e guarda do mesmo arsenal” . Decreto 54 de 26/10/1840. COLEÇÃO DE LEIS DO IMPÉRIO, (1840). Anos depois, o ministro José Antonio Saraiva, em seu relatório de 1857 revelava: “As companhias de artífices militares foram criadas para fornecer calafates, carpinteiros, serralheiros e tanoeiros ao serviço naval e operários desta e de outras classes àqueles estabelecimentos, mais prontos e subordinados, e que puseram o serviço público a coberto da concorrência de estabelecimentos particulares”. RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA, (1857, p. 5). Também, no que diz respeito às praças de marinhagem, os relatórios estão recheados de reclamações sobre o valor dos contratos de marinhagem avulsa. RELATÓRIOS DO MINISTÉRIO DA MARINHA (1841-1868).

39 “PRADO JR, 1990; COSTA (1985); HOLANDA,(1985); MATTOS,(1987).

40 Em 1845, quando o Brasil enredava-se cada vez mais no torvelinho do Prata, findava também os efeitos da Convenção de 1817, pela qual o governo português autorizara a Grã-Bretanha a reprimir o tráfico negreiro no Reino Unido. Como o governo brasileiro recusou-se a revalidá-lo o parlamento inglês aprovou o Brazilian Act, mais conhecido como Bill Aberdeen que decretou o tráfico como pirataria. Em setembro do mesmo ano, o Parlamento brasileiro aprovava a lei Eusébio de Queiroz, considerando o tráfico como pirataria.

41 Os conflitos entre o Brasil e a Confederação Argentina parecem ter girado em torno do problema central referente ao sistema americano. Na perspectiva do Império era importante manter a fragmentação política na bacia do rio da Prata para promover uma abertura da navegação daquele rio e seus afluentes e ter acesso às províncias interiores, em especial o Mato Grosso, bem como a independência do Uruguai, profundamente vinculado à industria saladeiril do Rio Grande do Sul. Por outro lado, a ascensão de Rosas promoveu uma certa harmonia dos interesses de Buenos Aires com a autonomia das províncias, quanto à manutenção do monopólio portuário sobre o comércio do rio da Prata. Em 1851, Rosas declarou guerra à aliança e foi derrotado em Tonelero e Monte Caseros (1852). Sobre este complicado processo ver: BANDEIRA, (1999); MAGNOLI (1997); SOUZA,( 1993); REZEK, (1978).

42 CÂMARA DOS DEPUTADOS, (1977, p. 271).

43 Grenfell fora encarregado desta contratação em Liverpool. Porém, a tensão das relações com a Inglaterra até ai se verificaram. Em fevereiro de 1850, Marques Lisboa, escreveu a Paulino de Souza, ministro dos Negócios Estrangeiros, que Palmerston havia indeferido o pedido de autorização para que o chefe de esquadra pudesse realizar o recrutamento desejado. SOARES, (1978/1979,p. 11).

44 Visando a fabricação de espoletas fulminantes para a artilharia naval e outros artigos. O ministro informava ainda que alguns belgas que haviam chegado para trabalhar no arsenal foram assaltados pelo flagelo das febres: “ pereceram onze, perdendo-se assim com as vidas destes prestimosos estrangeiros as somas, que custaram seus engajamentos e transportes, e que montam a de 8.722 francos”. RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA, (1850, p.6).

45 Decreto 739 de 25/11/1850.COLEÇÃO DE LEIS DO IMPÉRIO, (1850).

46 Lei 631 de 18/09/1851. COLEÇÃO DE LEIS DO IMPÉRIO, (1851).

47 RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA, (1856, p. 13). O terceiro tópico, revela ainda outra circunstância inesperada. Em 1853, o Peru concedeu às nações com que tinha acordos, livre navegação na parte do Amazonas que percorria seu território. Como a Convenção assinada com o Brasil em 1851, declarava que a navegação do rio deveria pertencer exclusivamente a estados ribeirinhos, a legação imperial notificou o governo peruano e a questão foi parar na seção de Negócios Estrangeiros, tendo sido o parecer desta discutido no Conselho de Estado em abril de 1854. A resolução da questão suscitada pelo decreto peruano era fundamental, pois implicava em toda a política de definição de fronteiras e, consequentemente da navegação fluvial entre os estados americanos. Sobre a questão ver: ARIAS NETO, (2008).

48 Logo após o decreto peruano, em 1852, se procedeu uma reformulação das estações navais, tendo sido o litoral subdividido em quatro seções sendo respectivamente sediadas no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco e no Maranhão. Finalmente, em 1863, a costa brasileira foi dividida em 3 distritos navais: “1º Da extremidade austral do Império até o rio Itabapoana ( entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo); 2º Do rio Itabapoana até o rio Guajú ( entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte) ; 3º Do rio Guajú até os limites com a Guiana Francesa”. Além dos distritos e divisões navais, a reforma instituiu as flotilhas no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul e noutras províncias onde fossem necessárias. CAMINHA ( 1986, p. 51-7;317).

49 RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA (1855, p. 16). Neste alentado relatório, o ministro abordava também a necessidade de um conselho naval, de uma lei de promoções de oficiais, combinando mérito e antigüidade, da reforma do ensino da academia de Marinha e da melhoria dos arsenais.

50 Decreto 1465 de 25/10/1854. COLEÇÃO DE LEIS DO IMPÉRIO, (1854).

51 RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA, (1856, p. 5).

52 Não somente não havia navios para instrução da marinhagem como, desde 1851, o número de oficiais desembarcados era grande, pois os navios disponíveis estavam destinados todos à patrulha da bacia platina e à repressão ao tráfico. Os ministros repetem exaustivamente, em seus relatórios, o problema da não existência de navios para viagens de longo curso na instrução e prática dos oficiais, bem como a necessidade de haver uma reforma na lei de promoções. Os relatórios do período mostram também todo o descontentamento dos oficiais que iam sendo promovidos por tempo de serviço, mas tinham seus soldos reduzidos por estarem em comissões de terra. RELATÓRIOS DO MINISTÉRIO DA MARINHA, (1851-1864).

53 RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA, (1856, p. 7).

54 Idem, p. 8

55 Terminada a guerra de 1851-2, Carlos Lopez passou a criar embaraços à navegação do Alto Paraguai, atitude vinculada a interesses econômicos e de fronteiras. Lopez estabeleceu como condição para qualquer acordo de navegação, a resolução dos problemas de fronteiras que envolvia a área entre o rio Branco e rio Apa, ocupada crescentemente por brasileiros. Como o Império sustentava o uti possidetis, princípio não reconhecido pelo governo de Lopez, o conflito se acentuou até a Grande Guerra.

56 Esta encomenda ficou conhecida como programa naval Saraiva. Tamandaré que fora encarregado da missão, escrevia ao ministro em outubro daquele ano: “Para que os construtores se pudessem obrigar a fazer as canhoneiras(...) movidas à hélice, que pudessem ter uma marcha maior de 7 milhas, forçoso foi limitar a quantidade de combustível e mantimentos (...)por isso elas deverão ter carvão para três e mantimentos para oito dias, para cem praças, quando seja forçoso que não demandem mais de 6 pés d’água”. Carta de Tamandaré ao conselheiro Saraiva. Isto gerou a necessidade de se criar depósitos de carvão na junto à divisão naval do rio da Prata. Tamandaré procurou comprar na Inglaterra as novas canhoneiras à hélice empregadas com sucesso na guerra da Criméia (1853-56). Nesta guerra, os franceses empregaram pela primeira vez, baterias flutuantes providas de couraça, que resistiram bem à artilharia empregada na época. VIDIGAL, (1985, p.26; 129).

57 “O número de maquinistas de cada categoria ficou dependente das necessidades do serviço, para ser fixado anualmente.(...) Os maquinistas e ajudantes ficaram sujeitos, quando embarcados, ao Regimento Provisional e Artigos de Guerra da Armada, isentos, porém, dos castigos de golilha, ferros e prisão no porão, estas penas correcionais substituídas para eles por prisão no respectivo alojamento e detenção a bordo. (...)”.MAIA, (1965, p.232-3).

58 Decreto 2163 de 01/05. COLEÇÃO DE LEIS DO IMPÉRIO, (1858).

59 Em 1858, os franceses lançaram ao mar o Glorie, navio fortemente encouraçado com ferro. Dois anos mais tarde, os ingleses lançaram o HMS Warrior, fragata feita totalmente de ferro, dotada de couraça, com propulsão à hélice. Os armamentos deste navio também apresentavam novidades: eram canhões, fabricados pela Cia. Armstrong, de alma raiada, com carregamento pela culatra e que disparavam “projetis cônicos de 68 libras”. Logo em seguida, na guerra da Secessão ( 1861-1865) foram empregados satisfatoriamente navios encouraçados, com os novos armamentos, o que comprovou a superioridade dos mesmos nas batalhas navais e na destruição das fortalezas de terra. Além disto, pela primeira vez foram empregadas as torres conteiradas, criadas pelo engenheiro sueco John Ericson., que permitiam uma maior precisão de tiro. Esses navios encouraçados, o Monitor ( norte) e o Merrimack (sul) mostraram-se invulneráveis às respectivas artilharias, tendo terminada indefinida a batalha fluvial de Humpton Roads. A partir daí o uso de torres conteiradas fez com que os navios à vela e mistos desaparecem devido à incompatibilidade dos sistemas. VIDIGAL,( 1985, 128-41).

60 RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA, (1861, p. 11). A força naval era composta por 23 navios à vela e 37 a vapor, sendo 20 de rodas e 17 à hélice. Neste ano, dos cento e quarenta e cinco oficiais que faziam parte do corpo da Armada, apenas quarenta e oito estavam em comissões à bordo de navios, os restantes estavam distribuídos em funções administrativas. Não estão incluídos nestes números os oficiais de fazenda, de saúde e maquinistas. Além disto, nem o corpo da Armada nem o de imperiais marinheiros estava completo.

61 Ano da chamada “questão Christie” que resultou no rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra. O desfecho da questão pode ser visto como o fim do período no qual conflitos decorrentes das relações comerciais e do tráfico negreiro marcaram as relações dos dois países. Neste ano, foi contratada , na França, a construção do Encouraçado Brasil, pago com fundos arrecadados em uma subscrição popular, resultado da indignação nacional pela atitude de Christie em apresar barcos brasileiros na baía de Guanabara.

62 RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA, (1862).

63 Em 1858 foram cobertas duas carreiras no arsenal da Corte e, em 1861 o dique imperial foi concluído. Porém os novos navios, de maiores dimensões que foram sendo empregados tanto na navegação comercial como na Marinha de Guerra, tornou-o insuficiente: em 1871 iniciou-se sua ampliação, concluída por volta de 1877. Além disto a estrutura da Armada continuava se espraiando através da multiplicação das escolas de aprendizes, capitanias de portos e faróis.

64 Até então 40% da renda do Império era destinada à despesas com os ministérios da Guerra e da Marinha. CARVALHO,(1996, p.252). A média percentual do ministério da Marinha neste conjunto, no período que vai de 1848 a 1864, foi de aproximadamente 20% do orçamento do Império. CAMINHA,( 1986, p. 82-3).

65 Dos quais, nos arsenais da Marinha: 7 na Corte, 4 na Bahia, 5 em Pernambuco, 3 no Pará e 4 no Mato Grosso; em estaleiros privados: 7 na Ponta da Areia e 1 na Saúde. MAIA, ( 1965, p. 224-7); VIDIGAL,( 1985 , p.25-31).

66 NABUCO,(1997, 534-38).

67 HOLANDA, ( 1985 p. 44).

68 De fato a batalha naval do Riachuelo foi decisiva em dois aspectos: o primeiro deles foi o aniquilamento da esquadra paraguaia, composta de 17 navios e o segundo foi o estabelecimento do bloqueio dos rios Paraná e Prata, fechando as rotas de abastecimento do inimigo. Pode-se dizer ainda, que foi também cortada a retaguarda do Exército invasor em trânsito no Uruguai em direção ao Rio Grande do Sul, naquele momento. O ministro Afonso Celso de Assis Figueiredo, imediatamente encomendou à Vitor Meireles e De Martino as telas “representativas das nossas glórias navais(..)”. BOITEUX, ( 1950, p.21). Este fato, ou seja, já no momento do evento produzir uma representação que “imortalizasse” o mesmo, demonstra a “vontade de memória” que presidiu a própria criação, cristalizando uma versão dos fatos e inventando uma tradição nacional.69 Supõe-se que, no início da guerra, o exército paraguaio possuía por volta de setenta a oitenta mil homens, e a Marinha 17 navios. Além disto, havia uma infra-estrutura interna formada pelos arsenais de Assunção e as fundições de Ibicuí. Estes recursos eram, entretanto, de pequenas dimensões e o próprio estado maior do exército muito reduzido: cinco coronéis, dois tenentes coronéis, dez majores, cinqüenta e um capitães e vinte e dois primeiros tenentes. Estes dados eram, entretanto, desconhecidos no início da guerra. Por outro lado,

por menor que fosse o exército aliado ( por volta de quarenta mil homens) somente o Brasil possuía uma população de aproximadamente onze milhões de habitantes, uma diplomacia ágil e a possibilidade de levantamento de recursos no exterior —como o fez de fato— além da Marinha, suficiente no caso para enfrentar a do Paraguai. BANDEIRA ( 1999, p. 118). HOLANDA ( 1985, p. 43-4).

70 “O plano de guerra engloba do ato de guerra total, que graças a ele se torna uma operação única, com um só objetivo final definitivo, e no qual todos os objetos particulares se fundiram. Nenhuma guerra se inicia (...) sem que se tenha encontrado uma resposta para a pergunta: o que se procura alcançar pela guerra e nela? O primeiro é o objetivo, o outro o fim intermédio. Essa idéia dominante determina o curso inteiro da guerra, determina a extensão dos meios e a dimensão da energia a desenvolver (...) Dissemos (...) que o esmagamento do inimigo é o fim natural do ato de guerra, e que, se nos quisermos manter nos limites estritamente filosóficos do conceito, não poderá na realidade haver mais nenhum. Como esta idéia se aplica às duas partes beligerantes, deveria resultar daí que não pode existir nenhuma suspensão no ato de guerra, que uma suspensão só pode sobrevir enquanto uma ou outra das partes não estiver efetivamente destruída”. CLAUSEWITZ, ( 1996, p. 829).

71 O termo foi empregado pelos argentinos para designar o desconhecimento acerca do Paraguai , por parte dos aliados. HOLANDA, (1985, p. 46).

72 A batalha de Tuiuti foi travada entre trinta e cinco mil aliados e vinte e três mil paraguaios. Destes seis mil foram mortos e outros seis ficaram feridos e/ou desapareceram. Desapareceu também a cavalaria paraguaia. Já em Curupaiti, o desastre foi completo para os aliados: a esquadra bombardeou a fortaleza procurando destruir a artilharia inimiga. O ataque da esquadra foi ineficaz pois a fortaleza ficava vários metros acima do rio. Tamandaré, entretanto, deu o sinal para o ataque terrestre, no qual morreram quatro mil soldados aliados e duzentos e cinqüenta paraguaios. DORATIOTO, Francisco F. M. Op. Cit. p. 36-7. A este desastre militar soma-se ainda ao descalabro financeiro do Império que já havia consumido o empréstimo de 5 milhões de libras contraídos em 1865 na manutenção do esforço de guerra, inclusive dos próprios aliados. De fato, essa drenagem de recursos para o Uruguai e Argentina iniciara-se com a formação da aliança. Entre 1865 e 66, o Brasil concedeu um empréstimo de 2 milhões de pesos fortes à Argentina e 800.000 ao Uruguai, além de 30.000 pesos fortes mensais enquanto durou a guerra. Por volta de 1867/1868, as despesas militares representavam quase 60% do orçamento, sem contar as despesas extraordinárias que iam englobadas na pasta da Fazenda. SOARES, (1978/1979, p. 179-80). HOLANDA, (1985, p. 90-1). Segundo José Murilo de Carvalho, a guerra do Paraguai teria custado 613 mil contos ou cerca de 337 milhões de dólares. CARVALHO ( 1996, p. 251).

73 De fato, enquanto a Inglaterra manteve uma neutralidade que foi se tornando pró-aliados ao longo da guerra, em especial após o reatamento das relações diplomáticas com o Brasil, a França manteve-se pró-Paraguai enquanto que os Estados Unidos até o fim apoiaram discretamente o governo de Lopez e articulara uma campanha “americana” contra o Brasil. A diplomacia imperial procurou anular os efeitos desta com a abertura da navegação do Amazonas, com a reafirmação da solidariedade continental manifestada no protesto feito à Espanha por ocasião do bombardeio de Valparaíso no Chile e com a firmação de acordos

referentes às fronteiras e à navegação com a Bolívia e com o Peru, bem como conseguindo neutralizar o embargo francês à saída de material bélico do país, quando o rio Paraguai já estava bloqueado.

74 Apud. HOLANDA ( 1985, p. 50).

75 Idem, p. 52. A idéia, portanto, de imprevidência militar é parte integrante daquela outra do rei sábio e justiceiro que teria somente respondido à uma agressão despropositada e surpreendente do ditador paraguaio. Assim, somada à representação de Lopez como um tirano insano e louco corresponde ao ocultamento da imagem de um imperador também tirano. Este como demonstrou Sérgio Buarque procurou ao longo de seu reinado dissimular o seu imenso poderio, nascendo dele mesmo a imagem do regime —reproduzida pelos apologistas da Monarquia como Joaquim Nabuco ou José Murilo de Carvalho— de que

o rei é bom, porém cercado por maus conselheiros. HOLANDA,(1985); NOGUEIRA, 1984).

76 Entre outros podem ser mencionados: SODRÉ,( 1979); ROUQUIÉ, ( 1980); SCHULZ, (1994); KEITH, (1989); CASTRO, (1995); COSTA, (1996); SOUZA, (1999).