Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista de Ciencias Sociales

versión impresa ISSN 1315-9518

Revista de Ciencias Sociales v.13 n.2 Marcaibo ago. 2007

Segregación socioeconómica de colombianos en el municipio Maracaibo*

Áñez G., Carlos A.** Yicón R., Linda G. ***

* Este artículo es parte de un proyecto de investigación financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de LUZ, Nº VAC-CONDES-CH-1215-2005

** Economista. Magíster en Economía (LUZ). Investigador del Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos de la Universidad del Zulia (CEELA-LUZ). Acreditado por el Programa de Promoción al Investigador del FONACYT (Nº 6498). Correo electrónico: caag33@hotmail.com

*** Abogada. Doctora en Derecho (LUZ). Investigadora en Ciencias Sociales, adscrita al CEELA-LUZ. Correo electrónico: lindayicon@hotmail.com

Resumen

El objetivo del presente artículo es determinar el grado de segregación de los colombianos residenciados en las dieciocho parroquias del municipio Maracaibo. Dicho estudio está basado en las referencias estadísticas disponibles para el 2001 elaboradas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del estado Zulia. Mediante la propuesta metodológica de segregación residencial, se establecen las condiciones socioeconómicas de estos inmigrantes dentro de la estructura urbana en la cual se insertan, a partir de sus niveles de segregación, aislamiento, interacción y concentración. El análisis relaciona comparativamente el grado de segregación de los colombianos con respecto al contexto de pobreza dentro del municipio, medido según el número de pobres estimados por el INE-Zulia. Se concluye sobre la situación de los ciudadanos colombianos y de los pobres en Maracaibo, en el sentido de especificar su nivel de integración social.

Palabras clave:Segregación residencial, inmigración colombiana, pobreza, índice de desarrollo.

Socioeconomic Segregation of Colombians in the Municipality of Maracaibo

Abstract

The study analyzes the socioeconomic segregation level of Colombians in the eighteen (18) parishes of Maracaibo, based on the 2001 census. Through the methodological proposal of residential segregation, the socio-economic conditions of these immigrants are determined within the urban structure in which they are inserted, based on their levels of segregation, isolation, interaction and concentration. The analysis compares the segregation level of Colombian citizens in terms of the context of poverty in the municipality, measured according to the number of poor people estimated by the National Institute of Statistics for Zulia. Conclusions about the situation of the Colombian citizens and the poor in Maracaibo involved specifying their levels of social integration.

Key words: Residential segregation, Colombian immigration, poverty, index of human development.

Recibido: 06 – 05 – 10 Aceptado: 07 – 02 – 15

Introducción

Las diferencias en la calidad de vida entre dos países limítrofes constituyen un factor explicativo de la salida de ciudadanos hacia aquella nación que les ofrezca mejores posibilidades de empleo, incrementar su esperanza de vida o poder ubicar a sus hijos dentro del sistema escolar formal. Desde mediados del siglo XX, inmigrantes procedentes de la República de Colombia han llegado a Venezuela apremiados por mejorar sus condiciones socioeconómicas y culturales, lo cual se mantuvo durante varias décadas (1970-1980) en función de los avances en educación, infraestructura, producción industrial, ingreso externo y seguridad personal que ofrecía Venezuela, en comparación con su país de origen.

Al ubicarse en un nuevo territorio, urbano o rural, el inmigrante tiende –por naturaleza- a crear zonas exclusivas de residencia con sus paisanos. Son los ghettos o barrios aislados en la periferia de una zona poblada. Posteriormente, con la paulatina asimilación de la cultura del lugar que los hospeda, el extranjero se va integrando al espacio urbano y socioeconómico superior, interactuando cada vez más con los habitantes de otros barrios o urbanizaciones más alejados; y aun con otros centros poblados donde pueda desarrollar sus capacidades laborales o intelectuales. A pesar de ello, siempre existirá algún nivel de segregación en los nuevos residentes.

La segregación residencial constituye, en términos cuantitativos, un indicador del grado de dispersión de grupos de una población dentro de un espacio urbano determinado, sin entrar a considerar situaciones discriminatorias por etnia, religión, lugar de origen o condición social. Este indicador se manifiesta de diferentes maneras: proximidad física entre los espacios residenciales de los diferentes grupos, homogeneidad social entre subdivisiones territoriales de una ciudad.

La segregación residencial tiene una doble utilidad. En primer lugar, contribuye con orientar las estrategias de la política pública, una vez determinada el nivel de segregación para un grupo social de la población. Una alta segregación permite focalizar el esfuerzo del gobierno para atender los requerimientos del grupo social afectado por factores que conducen a su estado de exclusión. En segundo lugar, la segregación residencial posibilita caracterizar las condiciones generales en las que se encuentran los grupos sociales o económicos y realizar estudios comparativos entre los mismos.

Para el estudio de movimientos migratorios, la segregación residencial es una herramienta de análisis sustancial que busca precisar las consecuencias de dichos movimientos sobre la estructura social en la cual los inmigrantes fijan su lugar de residencia, esto es, desde el punto de vista de la caracterización de dichos grupos respecto del resto de la población y según las particularidades presentes en la zona. La segregación residencial tiene que ver con las migraciones, en tanto el inmigrante es un componente de la estructura social susceptible de ser discriminado.

En el caso del estado Zulia, los colombianos son proclives a la segregación residencial por constituir una de las presencias migratorias más importantes en el país, dada la ubicación geográfica del estado. De todos los municipios que conforman el estado Zulia, Maracaibo es el receptor principal de inmigrantes colombianos con propósitos de residencia permanente porque ofrece oportunidades de diversa índole: laborales, de salud, educación.

El objetivo del presente estudio es determinar el grado de segregación residencial que experimentan los colombianos residenciados en las dieciocho parroquias del municipio Maracaibo, en un contexto de pobreza urbana medida según el número de pobres. Este estudio se basa en las referencias estadísticas disponibles para el año 2001, las cuales han sido publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), región zuliana.

A partir de estos datos y mediante la metodología cuantitativa propuesta para la segregación por Martori y Hoberg (2004), se propone la siguiente hipótesis de estudio: «La segregación residencial de la población colombiana residente en el municipio Maracaibo es inferior a la experimentada por la población en situación de pobreza del mismo municipio».

La aplicación de la segregación residencial como instrumento de análisis de los inmigrantes colombianos permite caracterizar la condición en la que se encuentra este grupo respecto de la población en condiciones de pobreza del municipio Maracaibo.

1. Justificación del estudio

La investigación, de acuerdo con la hipótesis, compara los niveles de segregación de la población colombiana residente en el municipio Maracaibo y los niveles de segregación de la población en situación de pobreza del mismo municipio, haciendo la salvedad de que una fracción importante de ciudadanos colombianos puede ubicarse dentro del grupo de referencia, lo cual no es reflejado por las estadísticas disponibles acerca del número de pobres. Esto quiere decir que es probable que la segregación en el plano socioeconómico comprenda a algunos ciudadanos colombianos.

En todo caso, los procedimientos de estimación de la segregación presentan una debilidad, pues suponen que la segregación residencial se da entre un grupo mayoritario y las minorías, es decir, entre distintos subgrupos de la población. Cuando estos se establecen con arreglo a variables de tipo nominal (típicamente la raza o la nacionalidad) no hay problema para definir los subgrupos, ya que las distinciones dentro de la población son evidentes; en cambio, cuando se constituyen a partir de niveles de medición superior (nivel de pobreza), los criterios y los puntos de corte usados para segmentar grupos serán objeto de discusión, polémica y dificultades para realizar ejercicios comparativos (Jargowsky, 1996. Citado por Rodríguez, 2001).

La existencia de un alto nivel de segregación en alguno de los dos grupos se evalúa en sentido negativo, entre otras cosas, por las deseconomías urbanas que genera, las dificultades para el funcionamiento de la ciudad, la reproducción de pobreza y las desigualdades asociadas con la violencia ( ) y en un contexto descentralizado, la segregación en alto nivel produce desigualdades en la distribución de recursos entre los sectores habitados por ricos y pobres (Clichevsky, 2000:10).

La pobreza es entendida como la imposibilidad económica de satisfacer necesidades básicas para llevar una vida humana digna. Según el INE, la población con esta condición está conformada por las personas que ocupan viviendas inadecuadas (ranchos, refugios, etc.), sin servicios básicos (agua potable, eliminación de excretas, electrificación, etc.), hogares con hacinamiento (más de tres personas compartiendo un dormitorio), hogares con niños no escolarizados, y hogares en los cuales su jefe tiene menos de tres grados de escolaridad.

Se han propuesto diversos métodos para medir la pobreza: una forma de determinar su grado se apoya en la insatisfacción de las necesidades básicas de una comunidad. Al efecto, se formuló el parámetro denominado Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el cual puede incluir necesidades de albergue, nivel de consumo, higiene, educación o dependencia económica de un grupo familiar promedio. Un mayor valor del NBI (que se ubica entre 0 y 1) revela un mayor nivel de pobreza del grupo o comunidad.

Paralelamente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha incorporado desde 1990 el Índice de Desarrollo Humano (IDH) como una nueva fórmula de medición de las condiciones de vida que se aproxima más a las realidades de las sociedades, que introduce nuevos elementos en la medición y combina indicadores cuantitativos y cualitativos de las condiciones de vida de una sociedad.

El IDH permite percibir, de una manera empírica, el nivel de desarrollo humano en un momento dado, una vez que hace patente la medición de los logros alcanzados en variables socioeconómicas definidas. La visión del desarrollo humano, impulsada por el PNUD (1998), enfatiza en la calidad de vida, así como en el fortalecimiento y aprovechamiento de las capacidades del individuo.

En este orden de ideas, el estudio destacará las condiciones de distribución y convivencia de los ciudadanos colombianos, a través de los indicadores de segregación, y constituye un primer diagnóstico de su posible incidencia sobre el espacio urbano.

2. El Zulia como receptor de inmigrantes colombianos

La estructura territorial del Zulia permite identificar el movimiento migratorio colombiano según realidades presentes en cada una de sus áreas. Se reconoce dentro de ella una corriente migratoria de cierta permanencia dedicada a las actividades agrícolas; una estable que se ubica en los centros urbanos de la entidad y una asociada al intercambio comercial que circula a través de la frontera. Estos grupos se distribuyen dentro de los espacios socioeconómicos que componen el estado Zulia.

Además de la circunstancia de ser un estado fronterizo, el Zulia exhibe razones por las cuales es receptor importante de inmigrantes colombianos, según lo revela -comparativamente con otros estados del país- el Índice de Desarrollo Humano de Venezuela (2000).

Para el año 2000, el valor general del IDH del estado Zulia ha sido muy próximo al índice promedio de Venezuela. Esta referencia al desarrollo humano evidencia el adelanto en las condiciones socioeconómicas del Zulia, lo cual brinda posibilidades de fortalecimiento del capital humano, basado en el resultado de indicadores como: esperanza de vida (promedio del número de años de vida), educación (mide la disponibilidad de conocimiento) e ingreso (se refiere al poder adquisitivo). Las variaciones del IDH, respecto del contexto nacional, identifican la condición de atracción migratoria de colombianos, pues ella se asocia con la posibilidad de mejores condiciones de vida (Tabla I).

Tabla I Índice de Desarrollo Humano y sus componentes, 2000

| Indicadores | Venezuela | Zulia |

| Esperanza de vida | 73.34 | 70.89 |

| Componente esperanza de vida | 0.8057 | 0.7648 |

| Tasa de Alfabetismo (1990) | 90.90 | 90.17 |

| Tasa de Matriculación combinada | 64.12 | 61.76 |

| Componente del logro educativo | 0.8197 | 0.8070 |

| Poder Adquisitivo en dólares (PPA $) | 3.447 | 3.447 |

| Componente Ingreso (PPA $) | 0.6320 | 0.6263 |

| IDH mediano-alto | 0.7525 | 0.7327 |

Fuente: INE / PNUD (2002).

En Colombia, el Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2003), al presentar una radiografía del conflicto armado y sus efectos, plantea el clima de hostilidad y agresión como un factor que estimula la emigración de ciudadanos colombianos hacia los países vecinos, y aunque el conflicto se ha ensañado con todo su rigor en la periferia campesina, éste se manifiesta igualmente en zonas integradas más directamente al poder político. La consecuencia inmediata en Colombia es el deterioro del bienestar y el desarrollo humano. Dado esto, para salvaguardar la salud mental y la integridad física, los colombianos recurren al desplazamiento; así, se observa que los departamentos colombianos fronterizos con el estado Zulia (La Guajira, Cesar y Norte de Santander) presentan altas tasas de crecimiento de desplazados en 2002 (Tabla II).

Tabla II Tasa de crecimiento de la población desplazada

| Departamento | Var. %2000-2001 | Var. % 2001-2002 |

| Caldas | 661,8 | 336,6 |

| Caquetá | 17,5 | 150,5 |

| Cauca | 426,5 | 17,4 |

| Cesar | 34,0 | 34,6 |

| Córdoba | 32,0 | 33,0 |

| Cundinamarca | 154,2 | 133,6 |

| La Guajira | 18,4 | 208,2 |

| Magdalena | 28,5 | 62,1 |

| Meta | -17,4 | 111,5 |

| Nariño | 572,4 | 151,3 |

| Norte Santander | 19,7 | 130,7 |

| Santander | 155,0 | -22,3 |

| Sucre | 47,4 | -11,5 |

Fuente: Sistema Único de Registro (2003). Cálculos propios.

El desplazamiento de ciudadanos colombianos, inducido por la hostilidad y la violencia, genera un conflicto humanitario que marca la tendencia de las necesidades humanas: falta de ingreso estable, difícil acceso a una vivienda segura, a servicios de salud y de educación; la existencia de un bajo nivel de saneamiento condiciona la seguridad alimentaria.

La Tabla III presenta la evolución del IDH de Colombia y Venezuela. De acuerdo con ese indicador, los niveles alcanzados por Colombia al inicio de la década (1990) y al final de la misma se deben al logro educativo, según el documento elaborado por la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (Departamento Nacional de Planeación / PNUD, 2002). Se muestra que durante la primera mitad de la década de los 90, Venezuela muestra un mejor desempeño en IDH, con lo cual continuó siendo polo de atracción migratoria de colombianos.

Tabla III Índice de Desarrollo Humano en Colombia y Venezuela

| Años | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001p |

| Colombia | 0.728 | 0.732 | 0.739 | 0.754 | n.d. | 0.776 | 0.776 | 0.771 | 0.759 | 0.764 | 0.771 |

| Venezuela | 0.853 | 0.852 | 0.829 | 0.792 | 0.784 | 0.691 | 0.705 | 0.691 | 0.737 | 0.751 | 0.779 |

Fuente: Los datos de Venezuela son tomados de INE / PNUD (2002). Los datos de Colombia proceden del Programa Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) [DNP / PNUD (2002)]

A partir de 1996, la situación se revierte y Colombia pasa a exhibir logros más elevados que Venezuela en cuanto a desarrollo humano. Sin embargo –durante la década señalada- en el conjunto de departamentos colombianos, la distancia en desarrollo humano tendió a mantener la diferencia entre la zona urbana y la zona rural. En este período se definen dos lapsos: en el primero, hasta 1994, el índice total aumenta y las distancias entre ambas áreas se amplía. En el segundo, que va desde 1996 hasta 1999, las distancias se mantienen, y sólo con la crisis económica de 1999, el índice se deteriora y las diferencias disminuyen, ya que la caída del índice en las áreas urbanas desciende. En todo caso, las diferencias entre zona rural y zona urbana son tan altas que el IDH rural (2001) no alcanza a ser igual al del país en su conjunto en 1990. Como consecuencia, los departamentos fronterizos están por debajo del nivel del IDH nacional de Colombia, lo que constituye un factor catalizador de las migraciones hacia Venezuela y el Zulia, específicamente (DNP / PNUD, 2002).

Es pertinente destacar que el desplazamiento motivado por el clima de violencia asume una dirección, por lo que se habla de desplazamiento forzoso interno o de desplazamiento fronterizo. En el caso del desplazamiento fronterizo, la dinámica que se presenta en el contexto socioeconómico y político ha llevado a identificar en Colombia los espacios predominantes de expulsión, y a los países vecinos como zonas receptoras de inmigrantes y desplazados. Ante una zona fronteriza compuesta por 57 municipios colombianos es complicado precisar con rigor la procedencia de ciudadanos colombianos de un espacio geográfico específico, hacia el estado Zulia.

Sin embargo, a partir de 1996 ha disminuido el flujo migratorio, lo cual pudiera ser consecuencia del incremento paulatino del IDH en cuatro departamentos de la República de Colombia fronterizos con el estado Zulia. El Departamento del Cesar es el que evidencia mayor crecimiento al pasar de 0,664 en 1990 a 0,722 en 2001 (5,8 puntos), seguido del Dpto. Norte de Santander con una variación positiva igual a 5,1. Al comparar estos índices con el estado Zulia, puede notarse que las diferencias en el IDH se han revertido entre los departamentos colombianos colindantes con el Zulia. Por ello, a partir de 1996, Venezuela, y especialmente, el estado Zulia, probablemente redujeron su capacidad de atracción de colombianos, si se toma como determinante el valor del IDH en ambos países y en los territorios respectivos (Tabla IV).

Tabla IV Variación del Índice de Desarrollo Humano

| Departamentos | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |

| Cesar | 0.664 | 0.683 | 0.685 | 0.689 | 0.700 | 0.744 | 0.736 | 0.732 | 0.718 | 0.724 | 0.722 |

| La Guajira | 0.739 | 0.758 | 0.749 | 0.747 | 0.756 | 0.781 | 0.769 | 0.771 | 0.757 | 0.779 | 0.760 |

| Norte Santander | 0.686 | 0.698 | 0.700 | 0.715 | 0.704 | 0.733 | 0.726 | 0.723 | 0.714 | 0.720 | 0.725 |

| Santander | 0.728 | 0.738 | 0.743 | 0.744 | 0.759 | 0.785 | 0.777 | 0.775 | 0.763 | 0.768 | 0.779 |

| Estado Zulia | n.d | 0.821 | 0.818 | 0.808 | 0.772 | n.d | 0.680 | 0.679 | 0.727 | 0.736 | 0.761 |

Fuente: INE / PNUD (2002); DNP / PNUD (2002).

Puede afirmarse, en consecuencia, que se ha producido hasta 2001 una migración de colombianos hacia la ciudad de Maracaibo por razones de índole política y de seguridad, antes que económica. Los ciudadanos colombianos se han visto impelidos a abandonar sus lugares de origen, trayendo consigo capacidades humanas que pueden contribuir con el desarrollo del espacio receptor dentro de Maracaibo. Probablemente estas capacidades son superiores a las de sus paisanos inmigrantes de décadas anteriores (50-80), puesto que la motivación principal de aquellos era la búsqueda en Venezuela de mejores oportunidades económicas, en función de una baja inflación, moneda fuerte, desempleo cercano a una tasa natural, y otros factores.

3. Distribución de colombianos en Maracaibo en 2001

Como centro político-administrativo de la región zuliana, Maracaibo es el municipio con mayor número de habitantes. Por ofrecer las mejores condiciones de vida dentro de la región, propiciar el desarrollo de la actividad comercial y de servicios, el inmigrante colombiano tiende a ser residente permanente. Sin olvidar el peso de la red social colombiana que se ha tejido dentro del municipio a través de los años, favoreciendo la reunificación familiar y la posibilidad de empleo.

En el estado Zulia y de acuerdo con estadísticas del INE, el volumen de colombianos hasta 1980 se sitúa en 88.443, de allí en adelante inicia su descenso hasta llegar a 7.966, en 1990. Ahora bien, según el censo de 2001, el número de colombianos experimenta un ascenso (164.658) y el municipio Maracaibo se mantiene como principal receptor de inmigrantes colombianos (67.481), aun cuando, en términos absolutos, haya disminuido.

En el estado Zulia, los inmigrantes colombianos se distribuyen heterogéneamente en atención a las diferentes actividades productivas; la preferencia es por aquellos municipios destacados por su dinamismo agropecuario. Sin embargo, el municipio Maracaibo concentra el 41% de estos inmigrantes; en este caso por ser eje de la actividad comercial y emisor de las decisiones político-administrativas del estado Zulia. De este porcentaje, las parroquias Venancio Pulgar, Francisco E. Bustamante e Idelfonso Vásquez aglutinan el 40%, en razón de que son parroquias que poseen una mayor área geográfica y con más altos números de comunidades (Tabla V).

Tabla V Colombianos residenciados en parroquias del municipio Maracaibo

| Parroquias | Población Total | Colombianos | No colombianos |

| Bolívar | 20909 | 930 | 19979 |

| Borjas Romero | 76302 | 5884 | 70418 |

| Cacique Mara | 61706 | 2596 | 59110 |

| Carracciolo Parra | 47869 | 1472 | 46397 |

| Cecilio Acosta | 58474 | 1843 | 56631 |

| Chiquinquirá | 60243 | 2363 | 57880 |

| Coquivacoa | 83922 | 3907 | 80015 |

| Cristo de Aranza | 102071 | 2836 | 99235 |

| Francisco E. Bustamante | 157477 | 8568 | 148909 |

| Idelfonso Vásquez | 112891 | 8071 | 104820 |

| Juana de Ávila | 72210 | 2263 | 69947 |

| Luis Hurtado H. | 70523 | 5193 | 65330 |

| Manuel Dagnino | 84823 | 3565 | 81258 |

| Olegario Villalobos | 71923 | 3371 | 68552 |

| Raúl Leoni | 65805 | 1836 | 63969 |

| San Isidro | 17676 | 1134 | 16542 |

| Santa Lucía | 36189 | 1265 | 34924 |

| Venancio Pulgar | 107892 | 10384 | 97508 |

| Totales | 1308905 | 67481 | 1241424 |

|

| 100% | 5,15% |

|

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Región Zuliana (2002).

4. Propuesta metodológica para medir la segregación residencial

La segregación residencial es una metodología indicativa del grado de dispersión de grupos de una población dentro de un espacio urbano determinado que permite derivar un análisis situacional del medio urbano, dependiendo de la selección de la dimensión sometida al análisis. Cuando se trata de segregación residencial racial, la medición resulta sencilla, pues la variable se identifica con facilidad dentro del conglomerado social. Sin embargo, cuando se trata de la dimensión socioeconómica, la línea divisoria entre grupos no es tan evidente y se requiere aplicar criterios de selección para grupos distintos, y es aquí donde los estudios presentan diversos enfoques que en todo caso dependen de la disponibilidad de datos.

Los determinantes sociodemográficos definen la intensidad y la tendencia en la segregación residencial dentro del espacio urbano estudiado. Es por ello que la segregación residencial se constituye en una herramienta de análisis sobre el impacto de inmigrantes colombianos dentro del medio social en el que residen, en este caso, dentro del municipio Maracaibo del estado Zulia.

El grado de segregación residencial se define mediante ciertos indicadores cuantitativos (Martori y Hoberg, 2004; Brenes 2003), tales como el índice de igualdad, el de exposición, índices de concentración y de centralización. Otros autores se refieren a uniformidad, exposición, concentración y aglomeración (Acevedo-García et. al, 2003).

La igualdad hace referencia a la distribución de un grupo de la población en el espacio urbano y su cuantificación es posible mediante índices. El resultado de este índice muestra la segregación cuando el reparto de los grupos de población no es de forma igual entre las secciones censales; por ejemplo, si un grupo representa el 20% del total del municipio, en cada sección censal ha de haber, en el caso de no-segregación, el 20% de población de este grupo. Cuanto más alejado de esta situación se encuentre el grupo en cuestión, mayor será la segregación residencial del mismo (Martori y Hoberg, 2004).

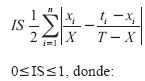

Este tipo de análisis es posible mediante el índice de segregación, el cual varía entre cero (0) y uno (1), valores que corresponden respectivamente a una distribución exactamente igualitaria y una distribución de máxima segregación. El valor de este índice también se puede interpretar como la proporción del grupo minoritario, que tendría que cambiar de residencia para obtener una distribución igualitaria. El índice de segregación se establece mediante la siguiente fórmula:

0£IS£1, donde:

xi:

Población del grupo minoritario en la sección censal i.

X:

Población total del grupo minoritario en el municipio.

ti :

Población total en la sección censal i.

T:

Población total del municipio.

n:

Número de secciones del municipio.

El valor cero (0) sólo se alcanza cuando en todas las unidades hay la misma proporción entre el grupo X y el resto de la población (ausencia de segregación).

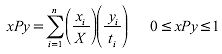

La exposición se mide mediante el índice de interacción, el cual permite conocer la probabilidad que un individuo comparta la misma unidad con un individuo de un grupo diferente. Este indicador se caracteriza por incorporar el concepto de probabilidad; por ejemplo, si este índice toma el valor 0,2, en una unidad donde reside un miembro del grupo X, dos individuos de cada diez son de otro grupo. En consecuencia, en las situaciones más segregativas tomará valores pequeños. Se define como:

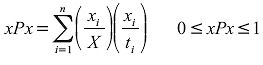

donde yi es el número de individuos del grupo mayoritario en cada sección censal, y ti, el total de población de este grupo en el municipio. Este tipo de situación de un grupo respecto de otro, es también apreciable mediante el índice de aislamiento, que estima la probabilidad de que un individuo comparta la unidad espacial con un individuo de su mismo grupo. Se define de la siguiente forma [Bell, 1954; White, 1986, citados por Martori y Hoberg (2004)]:

Su valor máximo significa que el grupo X está aislado en las unidades donde reside. Este índice también admite una corrección para ajustarlo a las diferentes proporciones sobre el total de población de la ciudad, que representan los grupos analizados [Stearns y Logan (1986); Massey y Denton (1988), citados por Martori y Hoberg (2004)]. El Índice de Aislamiento corregido (ETA cuadrado) se define como:

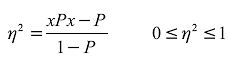

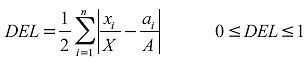

donde P es la proporción de población del grupo X.

La concentración se mide mediante el índice Delta [Duncan (1961) citado por Martori y Hoberg (2004)] que calcula la diferencia entre la proporción de la población de un grupo en cada unidad respecto del total del grupo en la ciudad, y la proporción de la superficie de cada unidad con el total de la ciudad. Su valor máximo (1) significa segregación máxima. También se puede interpretar como el porcentaje de población del grupo X que ha de cambiar de residencia para obtener una densidad uniforme en toda la ciudad. Se define como:

siendo A, la superficie de la ciudad.

5. Diagnóstico de segregación residencial de ciudadanos colombianos

En primera instancia, el Índice de Segregación (IS) expresa el grado de proximidad espacial de los residentes colombianos dentro de cada parroquia del municipio Maracaibo. El IS es igual a 0,1758, lo que indica que la población colombiana se encuentra poco segregada porque tal valor se acerca a cero (0). Este resultado se interpreta de forma que 17,58% de la minoría colombiana debería cambiar su residencia para que haya una distribución aún más equitativa en el municipio. Al catalogarse el IS como un índice de igualdad, se concluye que esta nacionalidad se encuentra repartida de forma casi igual al interior de las parroquias del municipio Maracaibo.

Posteriormente, se procede a interpretar el Índice de Aislamiento (xPx), uno de los índices que miden la interacción de un grupo con el resto de la población. El valor registrado para los residentes colombianos es 0,0598, lo cual señala que el aislamiento de la población colombiana es escaso y permite concluir que existe un 6% de probabilidad de encontrar un colombiano habitando en barrios en los que residen sólo colombianos, por lo tanto, los integrantes de este grupo no se encuentran aislados. Este índice puede corregirse para ajustarlo a las diferentes proporciones que representa el grupo analizado, sobre la población total de la ciudad (Martori y Hoberg, 2004). Así, este índice llamado ETA cuadrado (h2) sólo registra 0,0087, lo cual es evidencia de un aislamiento nulo.

El Índice de Interacción propiamente dicho (xPy) alcanza a 0,9402, lo que significa que en una parroquia donde reside un colombiano, 9 de cada 10 son del resto de la población (grupo mayoritario), lo cual revela escasa segregación y alta interacción. Existe una altísima probabilidad de que un colombiano comparta la misma unidad espacial con integrantes del grupo mayoritario. También es igual al complemento del Índice de Aislamiento (en este caso práctico, donde se estudia una nacionalidad frente al resto de la población): 1 – 0,0598 = 0,9402. Según Martori y Hoberg (2004), se suele dar más importancia a este índice que a otras medidas de igualdad, ya que medir la probabilidad de interacción es clave porque fomenta la integración, propiciando matrimonios mixtos (entre colombianos y venezolanos) y, en general, cualquier proceso de asimilación (constitución de compañías, cooperativas de consumo, entre otros).

Finalmente, se incluye el Índice de Concentración Delta de Duncan, que considera el espacio físico de la ciudad ocupado por el grupo minoritario (Brenes, 2003). El índice DEL, al incorporar la razón entre el área de cada parroquia y la superficie de la ciudad, resalta su importancia en la determinación del nivel de la segregación residencial al compararlo con IS. La segregación residencial es un poco mayor al ser evaluada mediante el DEL (0,2076), que admite un factor de densidad de población (del grupo minoritario), lo que sugiere que estos inmigrantes se concentran espacialmente dentro de Maracaibo en forma mayor de lo que sugiere el IS.

Lo anterior quiere decir, simplemente, que de ser mayor el área de las parroquias ocupadas por ciudadanos colombianos, la segregación residencial fuese aún menor, porque podrían disgregarse hacia el resto de cada parroquia. En este caso, el IS (0,1758), al no tomar en cuenta la densidad de la población colombiana, subestima el nivel de segregación, lo que sería indicativo de que los colombianos conforman redes de apoyo al interior de ciertas parroquias con el fin de establecer un primer contacto residencial en la ciudad.

6. Segregación residencial socioeconómica en el municipio Maracaibo

Independientemente del hecho de que la población colombiana en Maracaibo pudiera formar parte del grupo de pobres en el municipio, al representar un 5,15% sobre el total de la población (censo 2001), es probable que la segregación en el plano socioeconómico comprenda a algunos ciudadanos colombianos.

En Venezuela la segregación residencial no ha sido sistemáticamente analizada, lo cual se repite en América Latina (Rodríguez y Arriagada, 2004), por consiguiente, esta investigación constituye un acercamiento al análisis del problema de la segregación de los estratos en estado de pobreza de la ciudad de Maracaibo, Estado de Zulia, y un insumo para la elaboración de políticas públicas dirigidas hacia el objetivo de disminuir las condiciones de los grupos socio-económicamente pobres, los cuales representan 47,1% de la población.

El Índice de Segregación (IS) de los ciudadanos pobres alcanza a 0,4761, lo cual revela que este grupo de población se encuentra medianamente segregada (el IS se acerca a 0,50). Sin embargo, su valor debe llamar a la reflexión, puesto que, de acuerdo con la interpretación del IS, el 47,61% de la población pobre debe cambiar su residencia para que la ciudad alcance una distribución espacial más equitativa en términos socioeconómicos, lo cual demandaría una gran inversión en vivienda, transporte y servicios públicos por parte de todos los niveles del gobierno, y aun por el sector privado.

En segundo término, el Índice de Aislamiento (xPx) toma un valor de 0,6144, lo cual es un nivel ligeramente alto, ya que se halla por encima de 0,60. Existe un 61,44% de probabilidad de encontrar un ciudadano pobre compartiendo la misma unidad espacial con un individuo de su mismo grupo socioeconómico, reforzando los temores de que el aislamiento de la población pobre reproduzca y perpetúe las condiciones de desventaja social en que se sitúan amplios sectores del municipio.

Con esta situación de relativo aislamiento que muestran los pobres a través del índice (xPx, el cual es mayor que el IS), se infiere que se están generando situaciones de discriminación hacia las personas de bajo nivel socioeconómico, porque el aislamiento se materializa en precarias condiciones de las vías y medios de comunicación hacia sus manzanas; insuficiencia de centros de comercio y de esparcimiento, y otros.

El índice de interacción (xPy) se ubica en 0,3856. En consecuencia, siendo el complemento del índice de aislamiento, debe interpretarse como que, en una parroquia donde reside un ciudadano pobre, cuatro de cada diez son del resto de la población (grupo mayoritario). Existe una probabilidad menor a 40% de que un parroquiano pobre comparta la misma unidad espacial con integrantes del grupo mayoritario no pobre.

El índice de interacción sugiere implicaciones socioeconómicas importantes: los hogares desfavorecidos pierden la oportunidad de conformar grupos de presión mejor preparados y con mejores relaciones en los órganos de decisión sobre la solución de sus problemas comunitarios, además de que se reducen sus probabilidades de hallar empleos mejor remunerados, por lo que se patentiza que un mayor índice de interacción disminuiría las probabilidades de segregación e incidiría en un crecimiento de los ingresos promedios, posibilitando su mudanza a zonas menos deprimidas y con mejores oportunidades de satisfacer las necesidades básicas.

En última instancia, el índice de concentración DEL para los sectores en estado de pobreza posee un valor de 0,2059. Esto puede interpretarse como que un 20,59% de estos ciudadanos debe cambiar su residencia para obtener una densidad uniforme por nivel de ingresos en el municipio. A pesar de lo dicho, como el índice Delta de Duncan (DEL) es menor al índice de segregación, la posibilidad de lograr mudar a estos ciudadanos pobres para alcanzar una distribución más equitativa entre los dos grupos es más alta en la realidad espacial concreta de Maracaibo.

7. Conclusiones y recomendaciones

En primer término, es menester destacar el valor de la segregación residencial como herramienta de análisis de la realidad urbana y sociodemográfica, dado que sus resultados pueden contribuir a focalizar la política pública, procurando un equilibrio social y una mejor distribución de los beneficios derivados de la gestión de gobierno. De tal manera, los análisis basados en la segregación residencial contribuyen con el conocimiento de la estructura social existente en un momento dado y dentro de un espacio urbano identificado.

El análisis realizado sobre inmigrantes colombianos residenciados en parroquias del municipio Maracaibo permitió concluir sobre la condición de esos ciudadanos dentro de la estructura urbana. De igual manera, la pesquisa deja abiertas algunas interrogantes, en el sentido de determinar con precisión el nivel socioeconómico y las condiciones de trabajo de los inmigrantes colombianos, de manera que permita definir el grado de influencia socioeconómica de este grupo dentro de las comunidades. Por tanto, es conveniente desarrollar en el corto plazo investigaciones que generen información sobre las potencialidades de los colombianos en esa área.

Los índices de segregación calculados revelan:

Contrariamente al índice de segregación de los ciudadanos en condición de pobreza (47,61%) y de aislamiento (61,44%), los residentes neogranadinos muestran un bajo índice de segregación (17,58%) con escaso aislamiento (6%). Esto sugiere que ellos logran distribuirse satisfactoriamente dentro del conglomerado urbano, propiciando un mayor contacto con el resto de la población, sin distinción de estrato socioeconómico ni cultural, y con la posibilidad de involucrarse dentro de la comunidad.

Lo anterior se complementa con el elevado índice de interacción (94%), el cual evidencia una alta integración de los ciudadanos colombianos dentro de la estructura social, económica y cultural donde fijan su residencia, siendo esto un indicador de que ellos fomentan procesos que conducen a la asimilación, la mezcla y el intercambio, especialmente porque comparten una misma raíz cultural e histórica. Por su parte, los ciudadanos marabinos más pobres, por estar altamente segregados, no logran incrementar su interacción y permanecen relativamente aislados (0,614), por lo que este estudio recomienda la conformación de cooperativas de trabajo, construcción de viviendas y mejoramiento de todos los servicios dentro de las comunidades más segregadas con apoyo técnico y financiero de la gobernación del estado Zulia, Alcaldía de Maracaibo y corporaciones privadas. Asimismo, un plan de capacitación para el estudio y formación de mano de obra orientada a prestar servicios a las empresas. De esta forma, con medidas de política social es posible disminuir el aislamiento entre la población pobre.

Resulta obvio deducir que estas acciones beneficiarán a los ciudadanos neogranadinos que conviven desde hace poco tiempo en las comunidades pobres, e incluso, podrían aprovecharlas más rápidamente ya que, como se ha visto, su nivel medio de enseñanza o capacitación (medido por el componente logro educativo del IDH) se ha incrementado en los últimos años, lo que podría incidir en la conformación de nuevas relaciones de producción al interior de ciertas comunidades, con los colombianos como jefes o gerentes.

En términos del espacio físico, la interpretación del índice de concentración junto con el de segregación permite tener una mejor percepción sobre los colombianos. La proximidad entre los valores (segregación y concentración) sugiere que los colombianos residenciados en las parroquias de Maracaibo tienden a conformar redes de apoyo, lo cual le da estabilidad al proceso migratorio de colombianos hacia el municipio Maracaibo. La situación es distinta en el caso de los ciudadanos en condición de pobreza tomados en conjunto, pues a pesar de estar concentrados en grado similar a los neogranadinos (0,2059), se encuentran muy segregados, aislados y no interactúan con el resto de los no pobres o con quienes se encuentran en mejor posición socioeconómica.

Planteados así los resultados de los indicadores de segregación, se aprecia que los ciudadanos colombianos efectivamente están menos segregados que el grupo de los estimados estadísticamente como pobres y también que el mayor nivel de interacción los condiciona para potenciar procesos de inclusión y desarrollo económico. Esta apreciación puede considerarse como un insumo para el diseño de políticas públicas.

Finalmente, con el propósito de hacer de la segregación un instrumento que oriente la política pública enfocada en Venezuela hacia los nacionales y extranjeros, se requiere de los organismos de estadística nacional la continuidad y ampliación de los criterios en la recolección de datos. El resultado de ello será la posibilidad de conducir estudios en el ámbito sociodemográfico y urbanístico que expliquen los factores que intervienen en los niveles de interacción, aislamiento y concentración, pues en el caso de la población inmigrante en estudio, la interacción es un elemento importante que incide en la dinámica de los servicios asistenciales, de educación, en el campo laboral y en el empresarial. Tal profundidad es posible determinarla cuando la información estadística así lo permita; en todo caso, la segregación destaca la importancia del trabajo censal.

Bibliografia citada

1. Acevedo - García D., Loncher K.A., Osypuck, T.L. & Subramanian, S.V. (2003). Future directions in residential segregation and the health research: A multilevel approach. American Journal of Public Health. Volumen 93, Número 2. Pág. 215 - 222. [ Links ]

2. Brenes C., Gilbert (2003). Segregación Residencial de los inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica en 2000. Población y Salud en Mesoamérica. Revista electrónica. Vol. 1, No. 1. San José, Costa Rica. Pp. 1-28. [ Links ]

3. Clichevsky, Nora (2000). Informalidad y segregación urbana en América Latina. Una aproximación. CEPAL. Serie Medio Ambiente y Desarrollo. Número 28. Octubre. Santiago de Chile. Pp. 61. [ Links ]

4. Departamento Nacional de Planeación / Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (DNP / PNUD), (2002). Diez años de Desarrollo Humano en Colombia. Santa Fe de Bogotá. Pp. 113 [ Links ]

5. Instituto Nacional de Estadística (2002). XIII Censo General de Población y Vivienda - 2001. Caracas. (http://www. ine.gov. ve/idh/tablaevolucion.htm). Consultada el 04-05-2005. [ Links ]

6. Instituto Nacional de Estadística – Región Zuliana (2002). Estado Zulia, Censo 2001. Maracaibo, Venezuela. [ Links ]

7. Instituto Nacional de Estadística / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2002). Índice y Entorno del Desarrollo Humano en Venezuela. INE/PNUD. Caracas. Pp. 190. [ Links ]

8. Martori, Joan Carles y Hoberg, Karen (2004). Indicadores Cuantitativos de Segregación Residencial. El caso de la población inmigrante en Barcelona. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Volumen VIII, Número 169. Julio. Universidad de Barcelona. Catalunya. [ Links ]

9. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1998). Informe del PNUD sobre la Pobreza. Superar la Pobreza Humana. PNUD. Nueva York. Pp. 92. [ Links ]

10. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2003). El Conflicto. Informe Nacional de Desarrollo Humano. PNUD. Santa Fe de Bogotá. Pp. 149. [ Links ]

11. Rodríguez, Jorge (2001). Segregación Residencial Socioeconómica, ¿Qué es?, ¿Cómo se mide?, ¿Qué está pasando?, ¿Importa? CEPAL. Serie Población y Desarrollo. Número 16. Santiago de Chile. Pp. 80. [ Links ]

12. Rodríguez, Jorge y Arriagada, Camilo (2004). Segregación residencial en la ciudad latinoamericana. Revista Eure. Volumen XXIX, Número 89. Santiago de Chile. Pp. 5-24. [ Links ]

13. Sistema Único de Registro (2003). Registro Nacional de Población desplazada por la Violencia. Santafé de Bogotá. [ Links ]