Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista de Ciencias Sociales

versión impresa ISSN 1315-9518

Revista de Ciencias Sociales v.16 n.3 Marcaibo sep. 2010

La responsabilidad social corporativa: ¿una estrategia de cambio hacia un modelo ético de desarrollo?

Romero, Néstor*

* Doctorante en Ciencias Sociales. Economista. Profesor Titular de la Universidad del Zulia. Investigador del Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos (CEELA – LUZ). Zulia, Venezuela E-mail: nromerom@cantv.net

Resumen

La realización en Diciembre de 2.003 en Montevideo, del encuentro internacional La Agenda Ética Pendiente de América Latina, con participación de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, Universidades y destacados economistas como Amartya Sen –premio Nóbel de Economía-constituyen evidencias de que se está cuestionando el predominio de los aspectos económicos sobre los sociales y humanos que caracterizan el modelo de desarrollo neoliberal, y se están presentando propuestas de cambio basadas en principios éticos que han sido acogidos por las Naciones Unidas bajo el nombre de Pacto Mundial y que sirve de base para la estrategia gerencial de la Responsabilidad Social Corporativa. Se justifica, entonces, hacer un análisis crítico y hermenéutico de esa estrategia y de los principios en que se basa, para conocer las posibilidades que tiene de producir cambios en el modelo de desarrollo. Como resultado se detectaron aportes, limitaciones y nuevos interrogantes que permitieron hacer propuestas de una concepción ética del desarrollo.

Palabras clave: Responsabilidad social, responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial, estrategia de cambio gerencial, modelo ético de desarrollo.

Corporate Social Responsibility: A Strategy for Change Toward an Ethical Development Model?

Abstract

The International Conference on The Pending Ethical Agenda of Latin America, held on December, 2003, in Montevideo, Uruguay, with the participation of international institutions such as the Inter-American Development Bank, universities and renowned economists, such as Nobel Prize winner Amartya Sen, are evidence that the prevalence of economic over social and human aspects, a distinctive feature of the neoliberal development model, is being questioned and proposals for change based on ethical principles that have been embraced by the United Nations under the name of World Pact are being presented, providing a base for the management strategy called Corporate Social Responsibility. Thus, a critical and hermeneutic analysis of this strategy and its underlying principles is justified in order to study its potential to enact changes in the development model. As a result of this study, contributions, limitations and new questions were detected, allowing the authors to make proposals for an ethical concept of development.

Key words: Social responsibility, corporate social responsibility, business social responsibility, management change strategy, ethical development model.

Recibido: 09-01-25 · Aceptado: 09-09-25

Introducción

En las dos últimas décadas del siglo XX organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el pretexto de ayudar a superar la crisis de 1980 en América Latina, basándose en el Consenso de Washington, recomendaron a los países que le solicitaron financiamiento, la aplicación de las denominadas Políticas de Ajuste Estructural, que los medios de comunicación social de Venezuela denominaron paquete neoliberal ya que exigía la liberación del comercio, la privatización de los servicios públicos, la reducción del gasto público y en general la desregulación de la economía; y tales medidas constituyen algunas de las principales características que definen el sistema capitalista liberalista (García, 2009).

En la Conferencia Internacional sobre las Dimensiones Éticas del Desarrollo realizada en Belo Horizonte en Julio de 2003, organizada por la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo y la División de Estado y Sociedad Civil del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto con la Federación de Industrias de Estado de Minas de Gerais y la Gobernación del Estado, en sus palabras inaugurales, el Primer Ministro de Noruega: Kjell Magne Bondevik, dijo: Actualmente se admite, en amplias esferas, que el experimento neoliberal realizado en América Latina no ha tenido más que un éxito parcial: no ha permitido dar respuesta al desafío más elemental que tiene ante sí cualquier gobierno: lograr mejores condiciones de vida para toda la población del país (Kliksberg, 2005:16-17).

Ramos, Laura, en su libro El fracaso del Consenso de Washington: La caída de su mejor alumno, Argentina, presenta hechos y argumentos que permiten confirmar por lo menos uno de los casos que tuvo trascendencia por los efectos negativos que resultaron de la aplicación de esas políticas neoliberales de Ajustes Estructurales (Ramos, 2003).

La realización en Diciembre de 2003 en Montevideo, del encuentro internacional La Agenda Ética Pendiente de América Latina, con participación de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Universidades y destacados economistas como Amartya Sen -premio Nóbel de Economía- constituyen evidencias de que se está cuestionando el predominio de los aspectos económicos sobre los sociales y humanos que caracterizan el modelo de desarrollo neoliberal, y se están presentando propuestas de cambio basadas en principios éticos.

Entre las propuestas podemos mencionar: reconstruir la capacidad de acción del Estado..., contrario a la desregulación; avanzar con las singularidades de cada país, respetando sus realidades nacionales hacia modelos de desarrollo con equidad, contrario a la globalización; desarrollar la Responsabilidad Social del empresariado y otras que Bernardo Kliksberg presenta como necesarias para poder ir Hacia una Economía con Rostro Humano como tituló su libro (Kliksberg, 2002: 143).

En esa misma dirección podemos ubicar la propuesta de Víctor Guédez que plantea también la necesidad de que las organizaciones deben actuar en base a principios éticos y armonizar sus intereses con esos principios para poder obtener reputación, confianza y posicionamiento, que hagan más Humanos a los seres humanos y generen el capital social necesario para hacer sustentable el desarrollo (Guédez, 2006).

Para que las organizaciones se puedan mantener a largo plazo en el mercado con niveles de ganancia aceptables y de competitividad, propone, entonces, que asuman la estrategia de la Responsabilidad Social como parte integrante y permanente de sus fines (Guédez, 2006).

Ante esta situación se hace necesario, entonces, hacer un análisis crítico y hermenéutico de la estrategia gerencial de Responsabilidad Social Corporativa con el fin de conocer las posibilidades que tiene de producir cambios en lo económico, social, político y ambiental hacia un modelo ético de desarrollo. Dicho análisis se hace con el propósito de interpretar los principios, objetivos y normas en que se basa dicha estrategia gerencial, así como los efectos que pueden resultar de su institucionalización y posible aplicación generalizada, en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo basado en principios éticos.

Los resultados que se espera obtener, pueden contribuir a detectar algunos aportes y limitaciones en las concepciones, objetivos y normas en que se basa dicha estrategia y al planteamiento de nuevos interrogantes en la búsqueda de un nuevo modelo desarrollo humano, endógeno, autónomo y sustentable.

1. El contexto

La realización de la Conferencia Internacional sobre la Dimensión ética del desarrollo, ya mencionada, constituye un reconocimiento de que la aplicación en América Latina del modelo neoliberal no produjo los resultados que sus promotores esperaban y en consecuencia se intenta diseñar nuevas políticas y estrategias que conduzcan Hacia una Economía con Rostro Humano basada en principios éticos y de Responsabilidad Social (Kliksberg, 2005).

Otros autores como Casals (2006) señalan además un conjunto de hechos y argumentos que, según su opinión dieron origen a la necesidad de crear un nuevo modelo de Gerencia Empresarial Corporativa, basada en principios éticos de Responsabilidad Social. De los hechos y argumentos que señala podemos destacar los siguientes: deterioro del medio ambiente; escándalos ante malas prácticas empresariales que hacen necesario; recuperar la confianza; crisis del modelo económico; necesidad de hacer compatibles los beneficios económicos con una conducta basada en sólidos valores éticos; presión de grupos de interés.

En este contexto, además de tales hechos, han surgido propuestas de nuevos modelos epistemológicos, de desarrollo y de gerencia, debido a que la permanencia de la mayoría de los problemas que aquejan al mundo, constituye incuestionable evidencia de la incapacidad del conocimiento disponible hasta ahora y de los correspondientes modelos de desarrollo y de gerencia para solucionarlos.

Respecto al conocimiento, Edgar Morin en su obra Introducción al Pensamiento Complejo plantea la necesidad de liberarse del paradigma de la simplicidad que aún sigue predominado en algunos defensores del sistema capitalista neoliberal que mantienen una relación lineal sujeto-objeto y de causa- efecto para el análisis de los problemas económicos relacionados con el desarrollo de los países. Contrario a esta posición, Morin propone: considerar la realidad como un conjunto complejo de múltiples elementos interrelacionados de manera simultanea: directa, inversa, concomitante, antagónica, azarosa, ordenada, desordenada (Morin, 1997).

Los enfoques disciplinarios, como es el caso de considerar sólo los problemas económicos -sin tomar en cuenta la multiplicidad de elementos que interactúan- relacionados con el desarrollo de los países, constituyen una exagerada simplificación y no se corresponden con la realidad. Respecto a la gerencia, W. Edwards Deming en su obra Calidad, Productividad y Competitividad: La salida de la Crisis, plantea también la necesidad de un enfoque mas amplio, abierto, complejo y con visión de largo plazo, como requisito indispensable para el mejoramiento de la calidad y el éxito en los negocios (Deming, 1989).

Peter Drucker en su obra La teoría de la Empresa plantea la necesidad de mantener en permanente revisión La Teoría o Hipótesis y Supuestos en que se basa cada organización, ya que la principal característica de la realidad es la complejidad y el cambio. Lo único seguro es el cambio. Toda organización para mantenerse a largo plazo en el mercado, tiene que estar permanentemente revisando su Teoría y los supuestos en que se basa, para ver si siguen teniendo vigencia o si el entorno ha cambiado, para hacer las adaptaciones y ajustes correspondientes (Drucker, 2002).

En cuanto al desarrollo, la tendencia actual es tratar de incorporarle principios éticos y darle un rostro humano y sustentable como ha sido planteado en la obra de Bernardo Kliksberg (2002) Hacia una Economía con Rostro Humano; así como también en el mencionado foro La Agenda Ética Pendiente de América Latina organizado por los mencionados organismos internacionales.

Según los hechos y argumentos expuestos por los autores mencionados, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) surge entonces, como una respuesta de las grandes corporaciones y de organismos Internacionales de tratar de contrarrestar la imagen negativa del sistema capitalista neoliberal, del cual forman parte, y de mantenerse a largo plazo en el mercado nacional e internacional, incorporando principios éticos y una visión global, compleja y flexible al cambio, que está ocurriendo en el entorno.

Se trata ahora de minimizar y suavizar los efectos negativos que han venido generando al ambiente y a la sociedad. Sin embargo continúan manteniendo los principios básicos del sistema capitalista: la empresa privada -ahora con responsabilidad social- el mercado, la competencia y la maximización de la ganancia, como los elementos claves del desarrollo humano sustentable.

En este contexto es necesario y pertinente hacer un análisis de las posibilidades de que la nueva estrategia gerencial de la Responsabilidad Social Corporativa contribuya a un cambio hacia un modelo ético de desarrollo. Analizando las definiciones, los valores, objetivos y las normas, que ya han sido declarados y asumidos por organismos promotores de la RSC, se encuentra que aún cuando el objetivo fundamental es mantenerse en el mercado nacional e internacional a largo plazo, mejorando la imagen, la calidad, la competitividad y las ganancias, se pueden provocar cambios colaterales o concomitantes en el resto del sistema económico, social y político.

Como un caso particular que confirma las posibilidades de que el concepto de Responsabilidad Social se puede intentar generalizar no solo a las empresas privadas sino también a Instituciones Públicas, y generar cambios sociales y políticos, se puede citar el caso de la República Bolivariana de Venezuela con su Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión aprobada por su Asamblea Nacional el 07 de Diciembre de 2004.

Si se logra la aceptación generalizada de la Responsabilidad Social y que lo asuman en la nueva visión y misión de las corporaciones, empresas y de la gerencia, quizás se puedan generar cambios culturales que favorezcan la sustitución del modelo de desarrollo neoliberal por un nuevo modelo de desarrollo humano, sustentable, basado en principios éticos definidos por cada nación con la correspondiente participación de todos sus ciudadanos, sin la imposición y tutela de organismos internacionales.

2. ¿Qué es la responsabilidad social corporativa?

No existe consenso sobre una definición de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y ya esto es un indicador de la dificultad que existe para poder convertirla en Ethos = Ética = Hábito empresarial común. Responsabilidad viene de responder. Capacidad de dar respuesta, con las actividades, con la conducta, a lo que la sociedad espera, a lo que considera bueno, valioso. Actuar de acuerdo a principios aceptados como buenos por la sociedad. Capacidad de responder por lo que se hace o se deja de hacer, así como por la correspondientes consecuencias que proceden de lo que se hizo o no se hizo (Guédez, 2006:86).

Juan Casals en su artículo Responsabilidad Social Corporativa: La gestión sostenible de la empresa para el análisis de los elementos involucrados en la concepción de la RSC, presenta las siguientes definiciones: La Comisión Europea la define como: La integración voluntaria, por parte de la empresa, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores. El Consejo de Negocios mundial para el Desarrollo sostenible (WBCSD) la define como: El compromiso que asume la empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad, con el objeto de mejorar la calidad de vida.

El Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social, la define: La RSC es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales (Casals, 2006).

Víctor Guédez en su libro Ética y práctica de la responsabilidad social empresarial el aporte de la empresa al capital social, advirtiendo sobre el riesgo de que las definiciones pueden encerrar y limitar el conocimiento de lo que se defina, dice: La Responsabilidad Social Empresarial es el ejercicio ético de la competitividad (Guédez, 2006: 83). Hace una exaltación del sistema capitalista neoliberal y de la competencia como uno de sus principios fundamentales. Implica que sólo se es responsable socialmente cuando, a través de la competencia -que excluye la cooperación y la solidaridad- se pueda generar lo que él llama el triángulo de la contemporaneidad que subdivide en: capital físico, capital social y capital humano. El capital físico lo constituyen los edificios, la tierra, la maquinaria, la infraestructura tecnológica y demás aspectos tangibles que soportan las decisiones que se asuman dentro de las organizaciones (Guédez, 2006: 58).

En el capital social incluye: la confianza, la capacidad asociativa, la conciencia cívica y los valores éticos. Valores sociales y culturales favorables al sistema capitalista. El capital Humano lo define como un potencial que desarrolla sus atributos a favor del desarrollo de otros seres humanos es una multiplicidad de naturalezas, entre las cuales está la de ser creador, productor e innovador (Guédez, 2006: 57). El hombre considerado individualmente con sus capacidades y potencialidades. Esta expresión de triángulo de la contemporaneidad y la correspondiente subdivisión en capital físico, social y humano, puede generar confusión con el concepto económico de capital, como uno de los factores productivos y también con el concepto contable del resultado del activo menos el pasivo.

Respecto al capital social y humano, ya hace tiempo Aguilar M., Alonso los consideró en su análisis bajo el nombre de Factores no Económicos (Aguilar, 1967: 13) y Barre, Raymond los denominó Estructuras de Encuadramiento (Barre, 1977: 23). Quizás sea mejor utilizar la expresión condiciones sociales y cívicas favorables en lugar de capital social, capital humano ni triángulo de la contemporaneidad. De esa definición y de sus elementos constitutivos, se evidencia que el modelo de desarrollo subyacente es el del sistema capitalista neoliberal que le asigna el papel protagónico a la empresa privada, al mercado, a la competencia y minimiza el papel del estado en la sociedad.

De las diferentes definiciones se pueden obtener como elementos comunes de lo que debe ser la RSC, los siguientes: integral, gradual, proporcional, flexible y voluntaria. Integral porque debe abarcar un conjunto complejo de elementos, actores, e instituciones con los cuales se debe relacionar la empresa. La característica de gradual y proporcional es para permitirle a la empresa la suficiente flexibilidad como para que quede en sus manos la decisión de participar a su conveniencia sin que signifique una carga onerosa.

El carácter voluntario de la RSC, constituye una condición que genera escasas posibilidades de éxito en la aplicación generalizada de esta propuesta. Aunque algunos organismos están tratando de ponerla en práctica y la presentan como un nuevo paradigma, si no hay control, evaluación y ajustes, no es posible gerenciar cambios. Aunque algunas empresas asuman voluntariamente la RSC y establezcan controles, evaluación y ajustes internos, los cambios para todo el sistema, no podrán generalizarse, si no hay coordinación, control evaluación y ajuste externos que garanticen el cambio para todas las empresas y el entorno social en el que actúa.

Será indispensable, entonces, la intervención del Estado para coordinar los esfuerzos, no sólo de las empresas, sino de toda la sociedad, aplicando técnicas de planificación participativa para diseñar, dirigir y gestionar el cambio.

2.1. Principios en que se basa la responsabilidad social corporativa

Los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas: 1) Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 2) Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos. 3) Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 4) Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 5) Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 6) Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 7) Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 8) Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 9) Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 10) Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno. Organización de las Naciones Unidas (ONU) El Pacto Mundial (www.google.co.ve.).

A pesar de que no exista consenso respecto a una definición de RSC, a los fines de este análisis y para que realmente se puedan incorporar principios éticos que favorezcan un cambio en el modelo de desarrollo, se considera necesario asumir una posición y partir de una definición que sea lo suficientemente amplia como para que sirva de referente con el cual comparar y hacer la correspondiente medición, evaluación y juicio correspondiente, que permita estar permanentemente haciendo los cambios que la dinámica de la sociedad exija. Se propone concebir la Responsabilidad Social como un conjunto de normas de conducta que, basadas en principios éticos, asumidos por convicción, por un grupo humano ubicado en el tiempo y en el espacio, los consideran valiosos para la vida y el bien común.

Todos los integrantes del grupo humano definen y asumen los principios, valores y normas de conducta que de ellos se derivan, porque consideran que proporcionan bienestar para todos y cada uno de sus integrantes. De lo expuesto se desprende lo siguiente:

1. Los principios éticos y las normas que de ellos se deriven no deben ser generales ni inmutables. (Globalizados). Cada grupo humano según sus particulares creencias, costumbres y cultura, en un momento determinado debe definir los principios y normas por los cuales se va a regir para poder alcanzar lo que ellos mismos hayan definido como el bien común, el desarrollo. Aunque algunos principios pueden ser aceptados por varios grupos humanos porque tengan raíces históricas comunes y/o porque sirvan para resolver problemas planetarios, cada grupo humano debe definir y decidir sobre el proyecto de país que quieren para sí mismo.

2. Los principios éticos no pueden ser aislados e independientes unos de otros, sino que deben conformar un todo coherente, que tenga consistencia interna y esté abierto a cambios. Deben conformar un sistema, un proyecto coherente de país y/o de empresa (coherencia interna) con posibilidades de interactuar con otros países y/o empresas (coherencia con el entorno) aún cuando tengan principios y sistemas diferentes, sin pretender imponer a los otros los principios de uno.

3. Las Naciones Unidas (ONU), algunas corporaciones privadas y otros organismos internacionales están promocionando Los diez principios del pacto mundial de las Naciones Unidas con lo cual pretenden imponer a las empresas que participan en el comercio internacional nuevas responsabilidades relacionadas, con el ambiente, el desarrollo sostenible, los derechos humanos. A pesar de que están expresados como normas de conducta, queda claramente establecido que los principios éticos en que se sustentan, son los del sistema capitalista: la propiedad privada, la libertad de empresa y de contratación, la competitividad, la maximización del beneficio privado. El hecho de que los haya asumido y los promocione la ONU, constituye un intento de imponerlos en todo el mundo.

El hecho de que las Naciones Unidas le den a la Responsabilidad Social Corporativa el carácter de Pacto Mundial, así como también el diseño de nuevos indicadores de desarrollo humano y del denominado Balance Social constituye, por lo menos, un reconocimiento a este nuevo modelo de gestión empresarial privado y al sistema capitalista liberalista en que se basa.

Sin embargo, Eduardo Tamayo en su artículo En Entredicho el Pacto Mundial de la ONU con las Transnacionales presenta hechos ocurridos en lugares y fechas determinada que evidencia la existencia de nuevos movimientos y actores sociales y políticos que están en contra de la contaminación, de la globalización, de la pobreza que ha generado el sistema capitalista liberalista y luchan por lograr un nuevo orden basado en la autonomía, solidaridad y la cooperación en lugar de la competencia (www.google.co.ve).

3. Hacia un modelo ético de desarrollo

Aunque en la estrategia de Responsabilidad Corporativa (RSC), como ya se expuso, se concibe a la empresa como parte de un todo interrelacionado: el cliente, el consumidor, el proveedor, la competencia, el ambiente, el Estado; después parece que se olvidan de tomar en cuenta las relaciones con el sistema capitalista liberalista del cual forma parte indispensable.

El sistema económico capitalista liberalista estimulando el egoísmo, la ambición, el consumismo, ha logrado elevados niveles de crecimiento económico en los países que hoy se autodenominan desarrollados, pero también graves problemas de pobreza, desempleo, guerras, exclusión, para la mayoría de la población. Como ya expusimos, destacados expertos e Instituciones reconocen que los beneficios de ese sistema sólo son para minorías (Kliksberg, 2005: 16-17). Es antiético: contrario a la vida, depredador del ambiente, generador de violencia, desigualdad, exclusión y beneficia a la minoría en detrimento de la mayoría. Para las empresas de los países en los que exista un modelo de desarrollo capitalista liberalista, se logra un Balance Social y aportes positivo a la formación de Capital Social cuando logren una mejor posición en el mercado porque obtengan alguna ventaja competitiva que les garantice, a expensa de otras empresas, un mayor volumen de ventas y de ganancias.

El sistema socialista basado en la teoría Marxista, que fue impuesto y aplicado durante más de 60 años en los países integrantes de la U.R.S.S., aunque sustituyó la propiedad individual de los medios de producción, por la propiedad Estatal, estableció el predominio de la sociedad sobre el individuo, el sistema productivo para el beneficio de la sociedad y no del individuo, la planificación central imperativa de la economía, la dictadura del proletariado con severas restricciones a la libertad individual, política y económica, con la destrucción del muro de Berlín en 1989, fue abandonado, y esto permite suponer que los resultados de su aplicación no fueron satisfactorios para esas naciones. Tampoco en las naciones que aplicaron ese sistema se logró dar respuesta satisfactoria al desafío, aún vigente, de alcanzar las mejores condiciones de vida para toda la población de un país. Además, desde el punto de vista de la ética, no se concibe bienestar, desarrollo, felicidad, sin libertad y el sacrificio del individuo y de su libertad impuesto por el Estado para beneficio de la sociedad, atenta contra la vida, genera violencia, desigualdad, exclusión y allí también la clase política dirigente minoritaria obtiene privilegios en detrimento de las mayorías.

También para las empresas de los países en los que exista un modelo de desarrollo socialista, si se quisiera aplicar la estrategia de la Responsabilidad Social Corporativa, los principios y valores que serviría de base para la elaboración de normas de conducta, no serían los mismo y tendrían que ser definidos y asumidos por los ciudadanos de esos países tomando en cuenta que según la teoría Marxista que sirve de base para ese modelo, el objetivo fundamental de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades de toda la sociedad y no la permanencia de las empresas en el mercado a largo plazo ni la maximización de sus ganancias. Domingo F. Maza Zavala en su ponencia Síntesis del pensamiento económico actual publicada en la revista del Banco Central de Venezuela, en un análisis crítico de la evolución del pensamiento económico actual, dice: Los espectros de la inflación, la depresión y el desempleo se mueven detrás de los escenarios; ya no es el comunismo, ni la Unión Soviética, ahora asoma su rostro demacrado la pobreza; pero también levantan banderas los ecologistas, que temen que el desarrollo capitalista con el solo freno del mercado, que en parte es su juego de poder, ponga en peligro los recursos de sobrevivencia de la humanidad. Por ello, la mayor sabiduría convencional de la política, con el respaldo teórico de los pensadores del sistema, combina las posibilidades: una tasa de inflación tolerable, una tasa de desempleo que se califica como natural y una tasa de crecimiento de rango menor, a la que habría que agregar una tasa de pobreza que no alcance al umbral de la subversión (Maza, 2002: 27-39).

Los mismo defensores del sistema capitalista y de sus más recientes teorías o vertientes: neomonetarismo liberal de Milton Friedman, así como la denominada tercera vía que propone un camino intermedio entre el neoliberalismo y la izquierda ortodoxa, o socialdemocracia reformista, siguen manteniendo sin cambios los principios en que se basa el sistema capitalista liberalista: propiedad individual, libertad económica sin intervención del Estado, libre mercado, competencia, pero advierten que las inevitables desigualdades, niveles de desempleo, pobreza, hay que mantenerlas dentro de los límites tolerables para que no haya subversión que ponga en peligro la gobernabilidad y la democracia (Maza, 2002: 27-39).

La concepción materialista de desarrollo que subyace en el sistema capitalista, en el socialista, en las nuevas vertientes mencionadas incluyendo la de la Responsabilidad Social corporativa RSC, es antiética, porque no es la vida en armonía con el otro y el entorno ambiental, el individuo y la sociedad en el mismo nivel de importancia, la libertad ejercida responsablemente, la solidaridad, la cooperación, el bien común, los valores en que se basa, sino la competencia, la producción, el ingreso, el capital, la empresa privada, el mercado, la maximización de la ganancia. Estas nuevas tendencias de ampliar el concepto de desarrollo, incorporándole aspectos sociales, humanos, éticos, ambientales, políticos e institucionales constituyen un avance necesario pero no suficiente, ya que mantienen sin cambios los principales elementos del sistema capitalista que originan el desempleo, la pobreza, la exclusión, el consumismo, y que, como ya se expuso, son antiético.

Parece que conciben el desarrollo en términos de riqueza, de bienestar material y que siguen pensando que esos problemas se pueden resolver ayudando a los pobres y convenciendo a los empresarios de que sean buenos, caritativos, y se solidaricen con los pobres expandiendo sus capacidades y oportunidades. El desarrollo no debe ser una competencia entre los países para ver quien tiene más capital, tecnología, armas, y recursos en general, sino que debe ser un proceso permanente de búsqueda para alcanzar la realización, la felicidad, para toda la población de cada país, el bien común. Se trata de un proceso mediante el cual el hombre, socialmente considerado, dirige su constante esfuerzo hacia un conjunto de condiciones ideales (humanas y ambientales) que definen su bienestar y le permiten la permanente superación para sí mismo y sus semejantes (Romero, 1988:18).

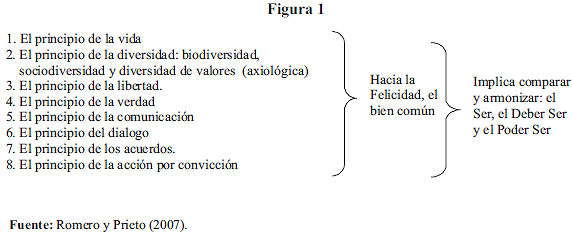

El modelo de desarrollo no debe ser definido, ni mucho menos impuesto, por organismos internacionales, sino que cada nación en base a su propia cultura, sus principios, valores, costumbres, característica y recursos, tiene que definir el proyecto de país que aspira a construir con la cooperación y solidaridad de sus ciudadanos, debidamente coordinados por el Estado, y estar en permanente superación. A manera de un marco general que pueda ser útil para que cada nación defina su propio modelo ético de desarrollo, se proponen algunos principios éticos: (Figura 1).

Estos principios tampoco pueden ser impuestos, sino que constituyen una referencia que puede resultar útil como punto de partida para que cada nación defina sus alcances, límites y jerarquía y con la debida participación abierta y plural de sus diferentes actores, diseñen su propio programa de desarrollo humano, autónomo, endógeno y sustentable.

Como el bienestar, la realización, la felicidad son conceptos subjetivos y cambiantes, que incluyen necesidades materiales y espirituales, hay que considerar como condición para alcanzar la felicidad de todos, el bien común, la libertad, el pluralismo, la democracia participativa, como una de las condiciones indispensables para que pueda lograrse el desarrollo.

Los conceptos de bienestar, realización, felicidad, cambian según las experiencias de las personas y de las naciones y de los avances de las ciencias, las artes, la cultura, entonces el desarrollo también hay que considerarlo en forma dinámica, como un proceso de permanente superación y no como una situación estática.

La permanente superación debe ser del hombre, del ser humano y para beneficio de el ser humano, pero no individualmente considerado, sino socialmente. El concepto de desarrollo no le es aplicable al país, al territorio ni a las cosas, ni a las empresas, lo que hay que desarrollar es el hombre para que él, en conjunto con los otros, desarrolle a los demás, a la colectividad, a la nación, en beneficio de todos; es una obra colectiva.

Esto sólo es posible a través de la educación, para que además de entrenadora de la mano de obra que cada país necesite, se utilice como instrumento de desarrollo que cambie al hombre y a la sociedad hacia los valores éticos que garanticen la vida, la libertad, el diálogo, el progreso, el bien común, la felicidad. Parafraseando a Ives La Coste (1973) hay que sembrar las semillas del desarrollo en la mente de los seres humanos. Se trata de una tarea colectiva que debe ser asumida por todos, la sociedad en su conjunto, dirigida, coordinada y controlada por el Estado, ya que como ese tipo de educación no genera beneficios monetarios, no es negocio para la empresa privada.

4. Reflexiones finales

La propuesta de la RSC de concebir la empresa de una manera holística y sistémica, formando parte de un todo interrelacionado al cual debe dedicarle atención y recursos para mejorar su posición en el mercado, constituye un aporte importante para la teoría gerencial.

La RSC le permite a las empresas asumir nuevas funciones en la conducción de la sociedad, que les garantizará mejorar su imagen, su competitividad y su permanencia y posición en el mercado a largo plazo.

Si se logra que las corporaciones asuman y apliquen de manera generalizada algunos principios éticos, como los propuestos en éste trabajo, es posible que se generen cambios de conductas que conduzcan a modelos de desarrollo más humanos, sustentables, endógenos y autónomos.

En la medida en que las empresas privadas asuman y cumplan su nuevo papel de considerarse responsables de los problemas ambientales y sociales, les resultará en consecuencia una importante cuota de poder sobre su entorno social, en detrimento del poder que es indispensable ejerza el Estado, por ser el organismo que legítimamente representa los intereses de todos los ciudadanos y no los de un grupo.

En la propuesta de RSC, aunque se declara que hay que considerar los principios éticos y el entorno, no toma en cuenta el carácter consumista del sistema capitalista que conlleva a producir bienes y servicios, que aunque sean nocivos desde el punto de vista humano o social, como es el caso de las armas, el tabaco, las drogas, etc., se continúan produciendo, porque generan ganancia, poder, empleo.

En la propuesta de la estrategia de RSC no se toma en cuenta la actual crisis de los sistemas económicos y sociales, que hasta algunos organismos internacionales admiten. En consecuencia, de acuerdo con el planteamiento de Drucker, la teoría y supuestos en que se basan, han cambiado, y ya no se corresponden con la realidad actual (Drucker, 2002).

En la estrategia de la RSC, parece que existe implícito un supuesto según el cual Lo que es bueno para la empresa es bueno para lo sociedad y no siempre esto se corresponde con la realidad, ya que existen muchas empresas que producen bienes y/o servicios que son nocivos y/o inútiles para la sociedad. Es decir, si realmente fueran Responsables desde el punto de vista Social, no destinaría recursos para producir dichos bienes y/o servicios. Abundan ejemplos muy evidentes de éstos caso, y algunas de esas empresas, de una manera que pueden considerarse insincera, realizan programas de Responsabilidad Social Corporativos.

El enfoque holístico de la empresa constituye un avance importante que ya está generando cambios en las empresas que lo han asumido como una respuesta a los cambios generados en el entorno social y político, pero el resultado de éste análisis, nos indica que si bien es necesario dicho cambio, no es suficiente para considerar que genere un modelo ético de desarrollo ya que mantiene los principios que le sirven de base al sistema capitalista liberalista que, como ya se expuso, es antiético; además, la tendencia actual es de crear nuevos modelos de desarrollo basados en principios éticos que generen las mejores condiciones de vida para toda la población del país.

Bibliografía citada

1. Aguilar Monteverde, Alonso (1967). Teoría y Política del Desarrollo Latinoamericano. México: Universidad Autónoma de México. [ Links ]

2. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2004). Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Gaceta Oficial Nº 38.081. Caracas, Venezuela. [ Links ]

3. Barre, Raymond (1977). El Desarrollo Económico. México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

4. Casals Ovalles, Juan (2006). Responsabilidad Social Corporativa (RSC): La gestión sostenible de la empresa (www.monografía.com) consulta 23-11-2006. [ Links ]

5. Deming, W. Edwards (1989). Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos, S.A. [ Links ]

6. Drucker, Peter (2002). La teoría de la Empresa. Escritos Fundamentales. Tomo 2 El Management. Buenos Aires, Argentina: Editorial Sudaméricana. [ Links ]

7. García, Raúl (2009). Consenso de Washington. (www.google.co.ve) consulta 27-05-2009. [ Links ]

8. Guédez, Víctor (2006). Ética y Práctica de la Responsabilidad Social Empresarial. El aporte de la empresa al Capital Social. Caracas, Venezuela: Editorial Arte C.A. [ Links ]

9. Kliksberg, Bernardo (2002). Hacia una economía con rostro humano. Maracaibo, Venezuela: Ediciones Astro Data. S.A. [ Links ]

10. Kliksberg, Bernardo (2005). La agenda ética pendiente de Latinoamérica. México D.F., Fondo de cultura económica. [ Links ]

11. La Coste, Ives (1973). Los países Subdesarrollados. Argentina: Editorial universitaria de Buenos Aires. [ Links ]

12. Maza Z., Domingo (2002). Síntesis del pensamiento económico actual Revista del Banco Central de Venezuela. Foro 7/2002. Caracas, Venezuela. [ Links ]

13. Morin, Edgar (1997). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona, España: Editorial Gedisa, S.A. [ Links ]

14. Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Pacto Mundial (www.google.co.ve) consulta 04-06-2009. [ Links ]

15. Ramos, Laura (2003). El Fracaso del Consenso de Washington: La caída de su mejor alumno. Argentina. Barcelona, España: Editorial Carla (www.google.co.ve) consulta 27-05-2009. [ Links ]

16. Romero Méndez, Néstor (1988). Reflexiones para una nueva concepción del Desarrollo y del Sudesarrollo. Maracaibo, Venezuela: Ediluz. [ Links ]

17. Romero M., Néstor y Prieto O., César (2007). Desarrollo, Integración Latinoamericana y Energía: Hacia una nueva concepción. Maracaibo, Venezuela: Ediluz. [ Links ]

18. Tamayo, Eduardo. En Entredicho el Pacto Mundial de la ONU con las transnacionales. (www.google.co.ve) consulta 04-06-2009. [ Links ]