Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Investigación y Postgrado

versión impresa ISSN 1316-0087

Investigación y Postgrado v.22 n.1 Caracas ene. 2007

Representando la complejidad ambiental: Dos estudios de caso

Aracelis Arana aracelisarana2@yahoo.com (UPEL-IPMAR)

RESUMEN

Abordar la complejidad de los sistemas ambientales como contenido temático conduce a la aplicación de métodos pedagógicos destinados a la construcción, en los estudiantes, de modelos mentales representativos de dicha complejidad. En tal sentido, se requiere de una estrategia de aprendizaje que permita evidenciar el progreso de los estudiantes con respecto a la construcción de sus conocimientos acerca del ambiente, así como las relaciones, interpretaciones y transferencias que realizan cuando los aplican a situaciones particulares de la realidad.

La investigación que se presenta tuvo como propósito fundamental mediar la construcción de un modelo mental en torno a la complejidad ambiental, a fin de desarrollar en los estudiantes que cursan la Maestría en Educación, mención Enseñanza de la Biología en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), una visión integradora de la dinámica de los sistemas ambientales a partir de la aplicación de un modelo conceptual propuesto, dirigido a explicitar las relaciones e interacciones que se suceden entre los componentes naturales y sociales en un espacio determinado y que se derivan de su funcionamiento. Mediante su ejecución, se propició la activación de procesos cognitivos y metacognitivos de especial relevancia en la construcción de conceptos científicos.

Palabras clave: métodos pedagógicos; complejidad ambiental; modelos mentales; modelos conceptuales; aprendizaje de conceptos; representaciones mentales; construcción de conocimientos.

Representating the environmental complexity: two case studies

ABSTRACT

Undertaking the complexity of environmental systems as a thematic content leads to the application of pedagogical methods intended to the construction of mental models in students, which represent such complexity. In such sense, a learning strategy is necessary in order to asses the progress of students regarding the construction of their knowledge about the environment as well as their relationships, interpretations and transferences when applied to particular situations of reality. The main purpose of this research is studying the construction of a mental model about the environmental complexity, in order for students of the Masters degree in Education, minor in Teaching of Biology of the Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), to develop an integrating vision of the environmental systems dynamic through the application of a proposed conceptual model intended to specify the relationships and interactions occurring between the social and natural components in a specific space and derivating from such model performance. In executing this model, the activation of cognitive and metacognitive process was promoted due to its great relevance in the construction of the scientific concepts.

Key words: pedagogical methods; environmental complexity; mental models; conceptual models; learning of concept; mental representations; knowledge construction.

Représentation de la complexité environnementale: deux études de cas résumé

Aborder la complexité des systèmes environnementaux, comme contenu thématique, conduit à lapplication de méthodes pédagogiques conçues pour construire, chez les étudiants, des modèles mentaux représentant cette complexité. Dans ce sens, cela demande une stratégie dapprentissage permettant de mettre en évidence le progrès des étudiants, par rapport à la construction de leurs connaissances de lenvironnement. De même, à travers cette stratégie, on pourra établir les relations, les interprétations et les extrapolations faites par les étudiants lors de lutilisation de ces connaissances, dans les diverses situations de la réalité. Lobjectif fondamental de cette recherche est dorienter la construction dun modèle mental autour de la complexité environnementale. Pour ce faire, on vise à développer chez les étudiants de Master en Éducation, fi lière Enseignement de la Biologie, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), une vision dintégration de la dynamique des systèmes environnementaux à partir dun modèle conceptuel proposé. Ce modèle a été conçu pour expliciter les relations et les interactions entre les composants naturels et sociaux, dans un espace déterminé dérivant de leur fonctionnement. À travers lexécution de ce modèle, on a favorisé lactivation de processus cognitifs et métacognitifs très importants dans la construction de concepts scientifi ques.

Mots clés: modèles mentaux; modèles conceptuels; apprentissage de concepts; représentations mentales; construction de connaissances.

Recibido: 20/03/06 Acepatado: 15/06/06

Introducción

El paradigma de la complejidad marca una nueva forma de interpretar la realidad y, por ende, un cambio en la manera de interpretar la dinámica de los sistemas ambientales, lo cual representa también un cambio en la forma de entender los desequilibrios ambientales que surgen de la interacción entre los componentes socio-naturales que forman parte de estos sistemas, así como la búsqueda de soluciones para enfrentarlos. En este marco de ideas y de planteamientos teóricos centrados en procesos holísticos integradores, la enseñanza y el aprendizaje requieren también de nuevos métodos de investigación y alternativas didácticas diferentes, que aborden los análisis de la dinámica ambiental en su sentido más amplio, desde una perspectiva integradora, que permita configurar la red de interacciones entre los procesos sociales y naturales, que caracterizan a estos sistemas complejos. Ante esta necesidad, según Beckett señalado por Segen (1998), surge la emergencia del pensamiento sistémico como una alternativa filosófica frente al difundido «reduccionismo» de la cultura occidental, centrado en buscar respuestas simples a problemas complejos. De manera que, para entender la complejidad de los sistemas ambientales, sería necesario desarrollar un pensamiento integrador que permita entender las interacciones, producto de las relaciones entre los componentes socio-naturales, en una visión de conjunto que conduzca a predecir los eventos o características emergentes de esas interacciones. En síntesis, el pensamiento sistémico, también llamado complejo (Morin, 1998), es una forma de pensar que involucra la conciencia del que piensa sobre lo que piensa y como lo piensa; y por otra parte implica la conciencia del efecto que ese pensamiento imprime sobre la percepción de la realidad y su modificación. En tal sentido, cada vez es más necesario el desarrollo de un pensamiento sistémico, para poder entender la complejidad de los sistemas ambientales, ya que cualquier fenómeno debe analizarse en forma integrada y al mismo tiempo relacionar el todo con las partes, a fin de generar la comprensión de nuevos niveles de la realidad. De allí la importancia de desarrollar en los estudiantes la capacidad de relacionar los diversos fenómenos y tratar de explicarlos a través de los conocimientos que aportan todas las disciplinas. Al respecto, Foust (2000) agrega lo siguiente:

Es preciso, partir de una actitud diferente: salir de nuestro caparazón de especialista en determinada ciencia o técnica y reconocer que el mudo es uno, la realidad es una y compleja, y en ella se ven inmiscuidas disciplinas sociales y naturales. Partiendo de esta actitud básica, se podrá implementar acciones que tienda a un mayor diálogo entre distintas disciplinas, que se dirijan hacia la flexibilidad curricular y la movilidad académica (p. 1).

Desde esta perspectiva, se justifica entonces un cambio en los enfoques pedagógicos con los cuales se aplican diversas estrategias y métodos educativos, que impliquen no sólo la transdiciplinariedad, sino que además conduzcan al desarrollo dinámico de una gran variedad de procesos mentales que mantengan entre sí numerosas relaciones con interacciones lineales y no lineales, diacrónicas y sincrónicas que conlleven al desarrollo de un pensamiento sistémico en los estudiantes.

De acuerdo con Johnson-Laird (1983), las personas operan cognitivamente mediante los modelos mentales (MM) que construyen, es decir constituyen piezas cognitivas que se combinan de diversas maneras y que representan los objetos y/o las situaciones, captando los elementos y atributos más característicos y esenciales de lo mismos; en tal sentido, Moreira y Greca (2002) opinan que los estudiantes son activos constructores de su conocimiento, de manera que aprender ciencia significativamente implica que sean capaces de recrear esas teorías en sistemas de representación internos de los conceptos. En el caso específico del tema que se relaciona con esta investigación, la complejidad de los sistemas ambientales, se comenzó a reflexionar sobre el mismo a partir de estas interrogantes: ¿cómo explicar la complejidad? ¿tienen los estudiantes ideas previas acerca de este concepto? ¿qué tipo de MM construirían los estudiantes acerca de la complejidad? ¿contribuirán los MM en torno a la complejidad ambiental, con el aprendizaje significativo de otros conceptos relacionados con el ambiente? Del mismo modo, así como los estudiantes construyen modelos mentales para explicar y actuar en el medio donde se desenvuelven, los docentes utilizan los modelos conceptuales (MC) construidos por la ciencia, para explicar los fenómenos naturales pertinentes a una disciplina en particular, pero lo hace también a partir de sus modelos mentales. Es decir, docentes y estudiantes trabajan con modelos mentales, para enseñar y aprender modelos conceptuales (Moreira y Greca, 2002). De estas premisas, se desprenden nuevas interrogantes:

¿qué estrategias didácticas diseñar, para mediar la construcción de MM en los estudiantes?, ¿cómo se construye el MM en los estudiantes, en relación con el MC utilizado por el docente?, ¿en qué medida contribuyen las estrategias didácticas en la formación de los MM en los estudiantes? Darle respuestas a estas interrogantes fue lo que motivó este estudio en el cual se pretendió mediar la construcción, en los estudiantes, de un modelo mental acerca de la complejidad, con base en un modelo conceptual propuesto que permitiera el uso significativo de este concepto en relación con otros conceptos ambientales.

Objetivos específicos

1. Identificar, mediante la expresión escrita de los estudiantes, sus conocimientos previos en torno a la complejidad y otros conceptos ambientales.

2. Diseñar una estrategia didáctica que permita la construcción, en los estudiantes, de modelos mentales acerca de la complejidad, exteriorizados mediante la expresión escrita, pictórica y gráfica.

3. Evidenciar, a partir de las producciones escritas, las imágenes visuales y gráficas elaboradas por los estudiantes, el progreso alcanzado desde sus conocimientos previos, en relación con el modelo conceptual propuesto.

4. Contrastar el progreso observado en las definiciones conceptuales, con las visuales y gráficas, a fin de hallar relaciones de significado entre estas diversas formas de expresión de los modelos mentales.

5. Definir los niveles de significatividad del modelo mental construido, con base en el uso coherente de algunos identificadores relacionados con el concepto en estudio, presentes en las expresiones escritas, visuales y gráficas de los estudiantes.

Marco referencial

Los aportes de Morin (1993) sobre la complejidad, constituyen un modelo conceptual que permite explicar las relaciones de interdependencia y conectividad de los sistemas autoorganizadores. Estos sistemas, de acuerdo con Capra (1998), son sistemas abiertos que operan alejados del equilibrio, para lo cual es necesario un flujo constante de energía y materia a través del mismo. La interconectividad interna de sus componentes es no lineal, van en todas direcciones formando patrones intrincados de tramas interconectadas, es decir, un patrón de organización en red. Ésta genera una comunicación que forma bucles de retroinformación capaces de autoregularse permitiendo la autoconstrucción y determinando la creación de nuevas estructuras y modelos de comportamiento. Son muchas y variadas las formas de relación entre las partes; más conexiones añaden más complejidad. Y cada nueva pieza que se añade incrementa el número de conexiones de forma exponencial (Capra, 1998).

La importante contribución de Morin es haber integrado todas estas teorías que conforman la base de su modelo mediante tres principios, los cuales se explican a continuación:

a) Principio dialógico: permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. Une dualidades que son antagónicas, pero que al mismo tiempo se complementan. Es decir, integran procesos aparentemente contrarios pero que se complementan en la acción.

b) Principio recursivo: los productos y los efectos son al mismo tiempo causas y productores de aquello que lo produce. Unión de flujo y contrareflujo. Rompe con la linealidad causaefecto, y conduce a la autoorganización cíclica. Cada sistema crea sus propios determinantes, sus propias finalidades por lo tanto se auto-organiza, autocontrola y autoreproduce; es decir, es autónomo dentro de la dependencia.

c) Principio hologramático: las partes forman el todo y el todo está en las partes. No es reduccionista, ni holístico; es al mismo tiempo reduccionista y holístico. El todo es más que la unión de las partes. De la integración de las partes surgen cualidades especiales (propiedades emergentes). Integra y al integrar complejiza, no hay unidad básica de organización, existen entidades difusas complejas que no se pueden aislar.

Se establece un patrón de organización. Es multidimensional, por eso no hay certeza, se recupera la incertidumbre. Asume las contradicciones, no como errores en el procedimiento, sino como complejidades que no se pueden entender por su profundidad. Es decir, realidades que no se pueden entender desde nuestra lógica.

La inclusión de estos tres principios permite explicar algunas de las propiedades que caracterizan a los sistemas biológicos y ambientales, llamados también complejos o auto-organizadores, que no podían ser comprendidos en su totalidad bajo el esquema mecanicista. A la luz de estos planteamientos, las bases epistemológicas de las ciencias naturales y sociales se han visto influenciadas y ya son varios los autores, en el ámbito educativo (Gallego Badillo, 1999; Flórez, 1999; Campechano, 2000; Morin, 2000) que comienzan a utilizar este enfoque para explicar muchos de los dilemas del proceso de enseñanza-aprendizaje que a través del enfoque mecanicista no se han podido explicar adecuadamente. Estos aportes teóricos de Morin (1993), permiten también darle sustento a la suposición de complementariedad recursiva entre la construcción de modelos mentales internos al sujeto que aprende, a partir de su relación con la realidad. Al respecto, dicho autor (op. cit.) señala lo siguiente:

Un proceso recursivo es aquel en el cual los productos y los efectos son, al mismo tiempo causas y productores de aquellos que los produce. Es decir, somos productos y productores. La idea recursiva rompe con la idea lineal de causa y efecto, todo lo que es producido entra de nuevo sobre aquello que lo ha producido en un ciclo en sí mismo auto-constitutivo, auto-organizador y auto productor. El efecto vuelve sobre la causa por retroacción (p. 107).

En sintonía con lo anterior, Maturana (1992) establece lo siguiente:

Cualquier entendimiento del proceso cognoscitivo debe dar razón del observador y de su función en el mismo; como observadores, consideramos simultáneamente al organismo y a su medio ambiente ( ) Esta capacidad de interactuar independientemente con la entidad observada y con sus relaciones es un atributo del observador (p. 209).

De allí que el conocer implica una habilidad para explicar una experiencia independiente del observador Es un fenómeno que tiene lugar en la relación con el ambiente, cuando la conducta de un organismo resulta adecuada a la conservación de su existencia en un dominio particular (p. 199). Ambos planteamientos sugieren la posibilidad de establecer una relación entre los procesos mentales que activa el sujeto cuando analiza la complejidad de un sistema ambiental en estudio, y su efecto recursivo en la comprensión de dicho sistema. Es decir, lo observado, de acuerdo con Maturana (1992), se constituye en parte de la experiencia del observador y su capacidad para distinguir adentro y afuera resulta de ese operar en su convivencia con el sistema que estudia.

Para Maturana (op. cit.), la cognición es un proceso de continua transformación estructural que especifican las relaciones de la actividad neuronal que el sistema nervioso genera en su participación en la autopoiesis (hacer por sí mismo). Agrega que los seres vivos o autopoiéticos son sistemas homeostáticos, con organización propia, autoconstitutivos que mantienen su organización inalterada bajo condiciones de cambio estructural. Por lo tanto, se establece una correspondencia dinámica o de acoplamiento estructural, espaciotemporal efectiva de cambio, entre el sistema y su ambiente. En este enfoque, el sistema no está abierto al ambiente sino que está conectado a él. En consecuencia, el aprendizaje es el resultado de la historia de los cambios estructurales del sistema nervioso en acoplamiento con el organismo que integra, y con el medio en el cual se realiza la autopoiesis del organismo.

Estos aportes en torno a la construcción del conocimiento y el aprendizaje se enmarcan en un momento histórico común, que tiene sus implicaciones en la manera de apreciar la realidad y las investigaciones que se derivan de esta nueva forma de percibirla; en este espacio se establece necesariamente un escenario de discusión y reflexión con relación a los sistemas de estudios y modelos curriculares establecidos para la formación de profesionales universitarios en el ámbito científico y humanístico. Tal como lo señala Campechano (2000), es necesario considerar algunas ideas fundamentales para entender este nuevo posicionamiento o enfoque desde donde se pretende investigar la realidad:

La realidad como tal no es algo que está fuera del sujeto, ésta se va construyendo a partir de un conjunto de selecciones y clasificaciones que realiza el sujeto.

Sólo se puede ir construyendo el conocimiento a partir tanto de las acciones de la indagación, como de la indagación de quien indaga.

La ciencia se construye básicamente a partir del conjunto de los consensos que se van tejiendo entre los investigadores.

No es tanto la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo lo que define este enfoque, sino que el investigador piense o no piense lo que hace: el que reflexiona sobre su acción investigadora se acerca a este segundo orden.

El mundo y la realidad que se percibe dependen de la capacidad de percepción de quien percibe, de tal manera que se pueden percibir mundos y realidades diferentes.

En este mismo orden de ideas, si se admite como lo señala Gallego Badillo et al., (1995), que el aprendizaje es un fenómeno vertebrado por una dinámica no lineal, ningún proceso pedagógico o didáctico constructivista posee fundamentos teóricos y metodológicos para especificar en forma completa las transformaciones conceptuales, metodológicas y actitudinales que cada estudiante elaborará desde su propia dinámica, es decir, el futuro no puede ser anticipado. En articulación con este presupuesto, Gallego Badillo (1999) sostiene que el aprendizaje es una actividad propia de la actividad cognoscitiva que depende de las fluctuaciones de las interacciones que cada individuo mantiene con su entorno, el cual se caracteriza por ser pluriorganizacional y multiorganizacional; es decir, que se transforma a su propio ritmo; por lo tanto, un individuo inmerso en ese entorno tiene necesariamente que estar transformándose para mantener su encaje en él (p. 48).

Como se observa, se asume que el ser es una construcción del sujeto cognoscente, por una exigencia racional que él mismo se impone y por lo tanto ésta debe ser la base central de cualquier proyecto pedagógico constructivista. Desde esta perspectiva, Gallego Badillo et al., (1995), proponen tres principios que deben tomarse en cuenta para la elaboración de un proyecto pedagógico interactivo:

a) Todos los seres humanos construyen en comunidad representaciones mentales sobre sí mismos, sobre la sociedad y sobre la naturaleza, las cuales se articulan mediante estructuras conceptuales que tienen que ver con la autoorganización y el ordenamiento de la realidad extrasubjetiva con miras a construirse un mundo para sí.

b) Todo ser humano nace en un ambiente cultural, económico y político que ha sido ordenado en lo espacial, en lo conceptual, metodológico, actitudinal e institucional; de manera que este ordenamiento es el que posibilita la experiencia autoconstructiva en contra o a favor de ese ordenamiento, lo cual supone un papel dinámico que el entorno posee de conservación y evolución.

c) Entre el ordenamiento existente y el ordenamiento que construye cada individuo de manera autónoma se da una relación de mutuas influencias, negociaciones y aceptaciones críticas.

Bajo estas consideraciones, la relación entre enseñanza y aprendizaje es una interacción dinámica no lineal y compleja, que no es congruente con la relación lineal causa-efecto. Pedagógicamente, se tiene que partir del postulado de que el conocimiento es una función de trayectoria que surge en el momento en que se propone una diferencia conceptual, metodológica y actitudinal entre dos sistemas cognoscitivos con respecto al ordenamiento, la intervención, la regulación y el control del mundo (p. 13).

Las representaciones mentales, sus implicaciones en el aprendizaje de los conceptos científicos

En concordancia con las premisas anteriores, los sujetos construyen representaciones internas que van evolucionando a partir de su aplicación sucesiva a distintos fenómenos; éstas actúan como intermediarias entre él y su mundo muy particular, puesto que lo ha construido de manera simbólica, en función de los significados que le dan a sus experiencias y/o contactos con los objetos del mundo real. En ese proceso de construcción, según Rodríguez Moneo (1999), cuando los aprendices activan las estructuras cognitivas, reinterpretan y reconstruyen la realidad, de manera que la cambian o la inventan al interpretarla, en tal sentido: construyen activamente el entorno en la medida en que lo conciben a través del fi ltro de sus estructuras de conocimiento (p. 17).

Las representaciones mentales han sido objeto de estudio en diversas áreas: filosofía, psicología cognitiva, y -más recientementedentro del campo de las ciencias cognitivas (neurofisiología, lingüística, didáctica) a partir de los cuales se devela su importancia en términos de su influencia en todo nuevo aprendizaje, por cuanto se constituyen en las ideas previas, concepciones alternativas, teorías implícitas o conocimiento cotidiano, entre otras denominaciones, derivadas de las diversas perspectivas teóricas desde donde se interpretan.

Con referencia a las ideas previas o concepciones alternativas, según Lenzi (2001) la mayoría de los autores sostienen que se articulan en redes conceptuales o teorías de carácter implícito, por poseer cierto grado de organización y consistencia, pero no están constituidas por el conocimiento explícito que surge de una reflexión sistemática, como en el caso de la teoría científica. Sin embargo, otros autores las definen como ideas fragmentarias, sin conexión entre sí. En cuanto a su origen, para algunos cognitivistas son de carácter innato (Carey, 1985), o se manifiestan muy tempranamente en el desarrollo de los niños pequeños (Ausubel et al. 1998; Karmiloff-Smith, 1992). Desde la postura Vygotskiana, los conocimientos espontáneos o cotidianos (denominado así por varios autores neovygotskianos), son de carácter intuitivo, provienen de situaciones de la vida cotidiana; las mismas, resultan útiles para afrontar y predecir problemas (Lenzi, 2001).

Debido al reconocimiento de las implicaciones que sobre el aprendizaje significativo tienen las representaciones mentales, se observa un incremento en los estudios destinados a indagar sobre el carácter dinámico de las mismas y la necesidad de entenderlas: (a) como un punto de partida en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y (b) como un factor a considerar durante todo el recorrido del proceso instruccional, porque como lo señala Martín (2000) las representaciones no se transforman en un proceso de todo o nada, sino que se van modificando poco a poco, hasta llegar a una nueva reorganización (p. 26), lo cual a su vez es sólo un nuevo paso en el continuo proceso de construcción de conocimientos.

Producto de estas indagaciones han surgido distintas propuestas y teorías para analizar y explicar el papel de las representaciones mentales en el aprendizaje, entre las cuales se encuentra la teoría de Johnson-Laird (1983) sobre Modelos Mentales, que actualmente es utilizada por algunos investigadores educativos, en los estudios relacionados con el aprendizaje de los conceptos científicos (Greca y Moreira, 1995; Rodríguez y Moreira, 2001; Moreira, Greca y Rodríguez, 2002). Dicha teoría postula que la comprensión depende de las representaciones internas que la mente humana construye del mundo a partir de su actuación en él; según este autor la percepción es la construcción de un modelo del mundo de manera que el razonamiento consiste en la manipulación de estos modelos (Johnson-Laird, 1983). Para este autor, el razonamiento semeja más una simulación mental de realidades hipotéticas y la comprobación de su similitud, que una aplicación sistemática de reglas puramente sintácticas de inferencia. De manera que, al razonar, las personas construyen modelos y buscan alternativas, no necesariamente de forma aleatoria, pero tampoco en forma totalmente sistemática.

Para el autor precitado, los MM constituyen piezas cognitivas que se combinan de diversas maneras y que representan los objetos y/o las situaciones, captando los elementos y atributos más característicos y esenciales de lo mismos. En su construcción intervienen:

a) Las imágenes: consisten en percepciones o modelos vistos desde una perspectiva del mundo; según este autor, son modos de operar de alto nivel, ya que constituyen análogos estructurales internos acerca del mundo, constituyen los denominados modelos físicos.

b) Las proposiciones: se refieren a encadenamiento de símbolos que corresponden al lenguaje natural, constituyen representaciones abstractas, discretas, no analógicas, que adquieren su condición de verdad (carácter falso o verdadero) a la luz de una imagen previa (Johnson-Laird, 1983), constituyen los modelos conceptuales.

Estos modelos se caracterizan por una serie de principios, algunos de los cuales se mencionan a continuación:

1) Del constructivismo: los MM son construidos a partir de una serie de elementos dispuestos en una estructura particular, para representar un estado de cosas.

2) De la economía: una descripción de un estado simple, genera un MM simple.

3) De la identidad estructural: las estructuras de los MM son idénticas a las estructuras de los estados de cosas, tanto percibidas como concebidas, que los modelos representan.

4) De la formación de conjunto: si un conjunto ha sido formado por conjuntos, entonces los miembros de esos conjuntos deben especificarse primero. Al respecto, Johnson-Laird (1983) considera la posibilidad de por lo menos tres conjuntos: a) conjunto finito de elementos, b) conjunto finito de propiedades de esos elementos y c) conjunto finito de relaciones entre ellos.

De acuerdo con Moreira et al., (2002), dicha teoría es explicativamente adecuada para abordar los estudios relativos a los modelos conceptuales, porque atiende a la forma de la representación (proposiciones, modelos mentales e imágenes) como a los procedimientos que permiten construirla y manipularla (mente computacional, procedimientos efectivos, revisión recursiva), todo ello construido sobre la base de un leguaje mental propio, que da cuenta tanto de la forma de esa representación como de los procesos que con ella se producen.

En relación con este aspecto, se evidencia una clara tendencia a profundizar en los mecanismos involucrados en el aprendizaje y su vinculación con las representaciones mentales. En esta dirección se ubican varias investigaciones cuyo punto de confluencia se encuentra en estudiar el aprendizaje de los conceptos científicos, a partir de la exteriorización de las representaciones mentales de los estudiantes, a través de imágenes escritas, pictóricas o gráficas. Así lo demuestran las investigaciones realizadas en el ámbito internacional por: Greca y Moreira (1995), Rodríguez y Moreira (2001), Tamayo (2001), Galagovsky, Rodríguez, Stami y Morales (2003); y en el ámbito nacional por: González (1997), Villegas y González (2005), Arana (2005), todos los cuales utilizan un abordaje cualitativo, etnográfico-interpretativo basado en estudios de caso, lo cual les permitió tener un acercamiento de mayor profundidad al objeto de estudio.

Marco metodológico

Se realizó una investigación naturalística, de carácter críticointerpretativo, con base en un enfoque cualitativo-etnográfico; por cuanto, se procedió a estudiar el proceso enseñanza – aprendizaje en el lugar donde se producen los acontecimientos que no es otro que el aula de clase. Tal como lo señalan Buendía, Colás y Hernández (1998): la etnografía se caracteriza metodológicamente por la forma holística y contextual de abordar los fenómenos, su intención es hacer explícita las interrelaciones entre varios elementos dentro del grupo de estudio, a través del énfasis en la contextualización de los datos (p. 234), ya que el contexto es el que le confiere su significado.

Diseño de la investigación

Dado que el estudio consistió en observar cómo se produjo el proceso de construcción de los modelos mentales en torno a la complejidad, a partir de la exteriorización de sus representaciones mediante expresiones escritas, pictóricas y gráficas se trató de un estudio de caso cualitativo, que según Lüdke y André, (citado por Rodríguez y Moreira, 2001), es la opción más adecuada en este tipo de investigación, por cuanto encierra un gran potencial para conocer y comprender mejor la dinámica del aula de clases, pues posibilita un procedimiento encaminado a hacer manejable e interpretable la información. De allí que, los pasos para analizar y contrastar la información se fueron configurando a partir del registro de las observaciones que se realizaron paulatinamente de acuerdo con el progreso de la indagación (Buendía et al., 1998).

En virtud de que el estudio de las representaciones mentales de los estudiantes sólo se puede hacer de manera indirecta a través de las expresiones que exteriorizan a través de formas verbales, simbólicas o pictóricas (Rodríguez y Moreira, 2001), el procedimiento consistió en recoger toda la información posible a partir de las distintas fuentes, en diferentes momentos del período académico correspondiente (tres momentos de evaluación en total, además del diagnóstico). De manera que, con base en los registros obtenidos de los estudiantes a partir de los instrumentos de observación, los cuales se analizaron a posteriori, se logró construir, mediante un ejercicio de introspección, algunas inferencias y deducciones, en términos de los vínculos entre las estrategias de enseñanza y las operaciones mentales requeridas por los estudiantes para el aprendizaje de los nuevos conocimientos.

Contexto de indagación

La información fue recogida en el contexto natural de un aula de clases, en la asignatura Biología y Sociedad incluida en el Plan de Estudios de la Maestría en Educación, mención Enseñanza de la Biología en la UPEL, y que se administra con carácter obligatorio; la investigadora se desenvolvió como profesora de esta asignatura en el Instituto Pedagógico de Maracay, durante el período académico 2003-II.

Los informantes claves se seleccionaron, una vez revisados los datos, entre los estudiantes que ejecutaron todas las actividades de evaluación, ya que esta condición era necesaria para recabar una información consistente sobre el tema en estudio. El grupo de informantes quedó conformado por 6 sujetos, de un total de 15 que participaron en el período 2003-II. Dicho curso se imparte con la finalidad de ofrecer una panorámica global de la Biología como ciencia en la actualidad y sus implicaciones en el contexto del desarrollo social y educativo, así como analizar el surgimiento de los nuevos paradigmas que han ocasionado cambios en los métodos de investigación científica y una nueva concepción de la ciencia que propone un conocimiento de validez subjetiva, cualitativa e interpretativa. De tal manera que se inserta en las nuevas corrientes del pensamiento humano bajo una concepción holística del proceso educativo que atiende, por un lado, a una visión integradora de la función del docente como mediador y por el otro, a una formación centrada en el participante como constructor de su aprendizaje.

La programación didáctica se estructura en tres unidades:

La primera está dirigida a ubicar a los estudiantes en el contexto histórico actual; contempla la discusión de temas relacionados con la modernidad y la postmodernidad, en términos del abordaje metodológico de las investigaciones y sus implicaciones en el contexto educativo venezolano, relacionado con los trabajos de laboratorio y con los proyectos de investigación que se realizan en Educación Básica y Media Diversificada y Profesional, así como también las posturas, aptitudes y actitudes del docente ante estos cambios.

La segunda unidad está referida a la complejidad de los sistemas ambientales, el enfoque sistémico, sus aportes en la comprensión de la dinámica ambiental, en cuanto a las interacciones de los procesos socionaturales, así como algunas de las alternativas biotecnológicas para la solución de la problemática ambiental.

La unidad tres contempla la complejidad de los sistemas biológicos, la aplicación del enfoque sistémico para explicar la integración de los procesos orgánicos y la relación dialógica entre el pensamiento y los procesos de desarrollo.

Modelo didáctico empleado

Así como las personas construyen modelos mentales del mundo que los rodea, la ciencia también ha elaborado modelos conceptuales para dar explicaciones a los fenómenos que acontecen en la realidad. Estos modelos surgen por la necesidad de expresar de forma concreta una idea o explicación teórica a ciertos fenómenos que pueden ser de origen natural o social. En el caso de la enseñanza, los modelos didácticos se generan con la fi nalidad de explicitar de manera ordenada, los procedimientos utilizados durante un curso; consiste en la organización estratégica de todas las actividades que se diseñan para promover y mediar el aprendizaje en los estudiantes.

El Modelo Didáctico Integrador utilizado se organizó tomando en cuenta cuatro aspectos: (1) el conocimiento previo de los estudiantes, (2) la nueva teoría a ser aprendida, (3) las estrategias de procesamiento y (4) La evaluación. Todos se detallan seguidamente.

1. El conocimiento previo de los estudiantes: tal como lo señalan diversos autores (Ausubel et al., 1998; Rodríguez Moneo, 1999; Ontoria, 1999), los conocimientos y/o experiencias previas de los estudiantes influyen en el aprendizaje de los conceptos científicos.

2. La nueva teoría a ser aprendida: de acuerdo con Chinn y Brewer (citado por Rodríguez Moneo, 1999), para que una nueva teoría resulte inteligible, es necesario que los estudiantes resuelvan el conflicto producido en el mundo de las ideas entre la teoría que poseen y la nueva que se les ofrece, de manera que como se trata en este caso del estudio de la complejidad ambiental, se acudió a los trabajos de campo, con la finalidad de establecer una analogía entre la realidad observada -el ambiente- y el mundo de las ideas -la teoría de sistema bajo el enfoque de la complejidad (Von Bertalanffy, 1976; Morin 1993)-; el análisis del ambiente como sistema complejo permite reconocer las características comunes que comparten estos dos conceptos, desde las cuales es posible establecer una proyección entre ellos, de forma que se identifican las características del ambiente sobre la base de los rasgos del concepto de sistema complejo. Esta función de transferencia, a través de un proceso de proyección, conduce a establecer una estructura relacional de un dominio de conocimiento a otro. Según Brown (reseñado por Rodríguez Moneo, 1999), existen las analogías de naturaleza abstracta (la relación entre los conceptos se establece en términos puramente abstractos) y concreta (la relación entre los conceptos se establece en términos de la realidad). En este caso específico, la analogía se establece entre un concepto abstracto -sistema complejo- y uno concreto-ambiente-, tanto en término estructural, como funcional; es decir, una analogía estructural-funcional (Dagher, citado por Rodríguez Moneo, 1999), en la cual se explica la estructura y funcionamiento del ambiente, con base en la estructura y funcionamiento de un sistema complejo.

3. Las estrategias de procesamiento: la aplicación del modelo involucró la realización de un trabajo de campo en la cuenca del lago de Valencia, para permitir el estudio integrado de los sistemas ambientales seleccionados (Parque Las Cocuizas, ubicado en el Parque Nacional Henri Pittier, Ciudad de Maracay y Lago de Valencia) considerando las interacciones de los procesos naturales y sociales que allí se realizan, desde la perspectiva de su complejidad. Lo anterior implicó la ejecución de una estrategia orientada a la construcción de las redes de interacción por parte de los estudiantes, denominada por la autora como Entramados Ambientales (EA), y que se tejen en un momento determinado, en un sistema ambiental específico. El Gráfico 1 muestra el modelo conceptual dado por la docente investigadora a fin de que los estudiantes construyeran sus entramados ambientales.

Gráfico 1. Modelo conceptual elaborado por la docente investigadora, a partir del cual los estudiantes construyeron sus entramados ambientales

Se considera que con esta estrategia de aprendizaje se activan diversos procesos mentales en los estudiantes, que conducen a estructurar una visión holística e integradora del sistema ambiental estudiado.

La aplicación de este recurso heurístico, para procesar la nueva información a ser aprendida, permitió que los estudiantes exteriorizaran gráficamente sus representaciones mentales en torno a la realidad estudiada, y al mismo tiempo el docente pudo evaluar a través de ellas, cómo evolucionó la comprensión del estudiante, acerca del funcionamiento del ambiente, tal como lo refiere Gardner (2000) cuando argumenta: Hacer hincapié en la representación no sólo estimula el uso activo del material de la clase por parte del alumno, sino que las frecuentes oportunidades para representarlo constituyen la mejor forma de lograr mejorar la comprensión del material (p. 83). Es decir, la comprensión va más allá del dominio de las definiciones. Para este autor entender significa la capacidad que el estudiante tiene para representar su comprensión con respecto al material de estudio.

4. La evaluación: a través de la exteriorización de la representación mediante la expresión escrita, gráfica y pictórica que elaboraron los estudiantes, se pudo evaluar el progreso de su aprendizaje, en términos de la complejización de sus elaboraciones conceptuales, lo que permitió monitorear el avance de los estudiantes en función del enriquecimiento conceptual progresivo, que en materia de construcciones intelectuales va desarrollando el estudiante (Arana y Moreno, 2005; Arana y González, 2006). La función mediadora del docente consistió precisamente en ir revisando el proceso de avance e ir evidenciando continuamente, sobre la marcha, los errores o inconsistencias que presentan los estudiantes en la realización de sus tareas, y participárselos (Arana y Moreno, 2005), con la finalidad de que tomen conciencia de ellos y los puedan corregir. Es importante destacar que cada una de las estrategias de procesamiento fue seguida por una evaluación escrita.

Técnicas de recolección de la información

Para obtener la información requerida a los fines de la investigación, se utilizó la observación participante y no participante, durante el proceso de ejecución e interacción pedagógica en el aula de clase: (a) La observación participante se llevó a cabo durante las sesiones de clase, cuando se orientaba a los estudiantes en la realización de las actividades planificadas para cada encuentro: la elaboración de mapas mentales y conceptuales, los encadenamientos, los entramados ambientales y las exposiciones. En ellas se promovía la metacognición reflexiva sobre el proceso de aprendizaje; (b) La observación no participante se ejecutó mediante la aplicación de cuestionarios, el registro de reportes bibliográficos, los papeles de trabajo, entre otros.

Metódica de análisis

Una vez seleccionados los informantes, seis en total, los cuales cumplieron con todas las evaluaciones, se ordenaron las respuestas dadas por los informantes en los cuestionarios, para cada uno de los conceptos en estudio. En este caso particular se trabajó con los conceptos de: complejidad, ambiente, calidad de vida y desarrollo sustentable, pues se consideró que de las relaciones entre estos conceptos se derivarían las proposiciones de significado que darían respuestas a las interrogantes planteadas. Seguidamente se ordenaron cronológicamente (en los cuatro momentos de evaluación) todas las respuestas generadas por cada informante, y se procedió a realizar un análisis de comparación continua (Glasser y Strauss, 1967) entre ellas, para cada uno de los conceptos. Esto permitió detectar todas las formas de expresar cada uno de los conceptos en estudio, por informante (Triangulación temporal de nivel individual), y posteriormente estos resultados obtenidos se compararon entre sí, con la finalidad de encontrar patrones o regularidades entre el grupo (triangulación interactiva de nivel colectivo).

De acuerdo con Pérez (1998), la triangulación es un procedimiento de análisis que implica la reunión de datos y métodos sobre un mismo tema o problema, que se recogen desde puntos de vista distintos, a fin de realizar comparaciones múltiples de un fenómeno único, de un grupo, en diferentes momentos, utilizando diversas perspectivas. Al respecto, la autora precitada acota lo siguiente:

Los datos cualitativos por su misma esencia están abocados a problemas de consistencia. Es necesario compensar la debilidad del dato inherente a la metodología con una convergencia y/o complementariedad de diferentes procedimientos, lo cual ofrece la ventaja de revelar distintos aspectos de la realidad empírica (p. 81).

Aplicado el análisis de comparación continua al grupo, en todos los momentos, y para cada uno de los conceptos, se conformaron los niveles de complejidad de las definiciones dadas. Dichos niveles se obtuvieron a partir de los operadores conceptuales (conjunto de atributos de criterio que permiten reconocer y expresar lo que es), que fueron incorporando los informantes en sus respuestas, a medida que avanzaron en el aprendizaje de los conceptos.

Una vez ordenados los niveles de complejidad para cada uno de los conceptos estudiados, se logró ubicar el avance de los informantes, para cada concepto con respecto a su evaluación inicial. Posteriormente, se decidió graficar dichos resultados, a fin de poder visualizar con mayor facilidad el tránsito de los informantes desde sus conceptos iniciales hasta sus construcciones finales. Al contrastar estos resultados entre sí, se observó que todos los informantes avanzaron hacia formas más elaboradas en sus definiciones. Sin embargo, algunos se aproximaron más a los referentes deseados, es decir, sus respuestas están más acordes a los modelos conceptuales impartidos institucionalmente, y que están presentes en la literatura aportada por la docente investigadora, de manera que surgieron nuevas interrogantes: ¿por qué algunos informantes se aproximan más que otros a los referentes deseados?; ¿dónde están las diferencias?; ¿estarán relacionadas con los modelos mentales construidos por ellos?

Para dar respuesta a estas interrogantes, se decidió seleccionar dos informantes claves: (a) el que más se aproximó al modelo conceptual aplicado y (b) el que menos se aproximó a éste ya que se partió de la premisa de que en el contraste de los extremos se pueden visualizar mejor las diferencias entre ellos. En tal sentido, los informantes seleccionados fueron Isadora y Jennifer, quienes mostraron este comportamiento en todas las definiciones conceptuales estudiadas. Los cuadros 1 y 2 muestran sus elaboraciones conceptuales; los números entre los paréntesis indican la ubicación según el nivel de complejidad de sus respuestas en comparación con el grupo.

Cuadro 1 Elaboraciones conceptuales de Isadora

| Momentos de evaluación Conceptos | Evaluación inicial (26-6-03) | Evaluación (10-10-03) | Evaluación (14–11–03) | Evaluación (12-12-03) |

| Conoce los principios del enfoque complejo y como aplicarlos en el análisis de los sistemas ambientales | No (1) | Sí (2) | Es un enfoque globalizador e integrado que toma en cuenta los diferentes contextos. (6) | |

| ¿Qué es el Ambiente? | Representa todo lo que nos rodea. (1) | Es todo lo que nos rodea representado por elementos naturales, sociales, presentes en un lugar determinado. (5) | Representa la integración de un conjunto de factores abióticos (luz, agua, energía, etc.) y bióticos (plantas y animales) que nos rodean. (8) | Son todos los factores bióticos y abióticos que interactúan formando un lugar y por ende todo los que nos rodea. (8) |

| ¿Qué es calidad de vida? ¿Cuáles son los indicadores de CV? | Son las condiciones de vida que presenta un individuo, Indicadores: salud, economía, status social. (3) | Representa una satisfacción en función del cumplimiento de logros y metas para mejorar aspectos como: salud, status social, económicos, entre otros.(7) | Es la condición social, económica que representa a un grupo, familia o individuo. (3) | Representa cubrir las necesidades básicas para vivir, para otros representa la tranquilidad psicológica al momento de vivir, los indicadores de CV son: vivienda, salud, educación y trabajo. (11) |

| ¿De qué se trata la propuesta de Desarrollo Sustentable? | ------------------- (1) | Son los cambios que se dan a través de los procesos que permite, un desarrollo en muchos ámbitos en las comunidades o sociedades específicamente. (4) | Son las políticas que establecen los gobiernos para el futuro sin alterar el ambiente. (14) | Propone alternativas de solución políticas que tratan de erradicar pobreza y destrucción del ambiente para su país. (7) |

Cuadro 2 Elaboraciones conceptuales de Jennifer

| Momentos de evaluación Conceptos | Evaluación inicial (26-6-03) | Evaluación (10-10-03) | Evaluación (14 – 11 – 03) | Evaluación (12 – 12 – 03) |

| Conoce los principios del enfoque complejo y como aplicarlos en el análisis de los sistemas ambientales | No (1) | Se refiere a que nada es sencillo, que es abstracto y que se parte de allí para simplificar y comprender mejor las partes que comprenden un todo. Para analizar un sistema ambiental se observa primero el todo, luego se van desglosando para su mayor comprensión. (7) | Este enfoque permite establecer redes donde se desglosan y establecen los componentes naturales (físicos, químicos, biológicos) y los sociales (organizaciones, tecnologías, cultura), donde existen elementos de entrada y salida, que van a permitir unas propiedades emergentes, que hacen del tema desarrollado una herramienta para obtener y comprender ese conocimiento. (8) | |

| ¿Qué es el Ambiente? | En Biología es todo lo que rodea a un individuo y este puede ser variado. (1) | Es el espacio que nos rodea, el cual esta formado por componentes naturales y sociales, tales como: fauna, flora, agua, luz, aire, familia, organizaciones y cultura. (4) | Es el conjunto de factores que se interrelacionan entre sí paracumplir procesos que van a permitir un mejor funcionamiento del sistema en el cual se encuentran; estos agentes son físicos y abióticos.(11) | Es la relación que se establece entre diversos componentes bióticos, abióticos y sociales, los cuales realizan procesos que permiten un mejor funcionamiento del medio en el cual se están desenvolviendo. (15) |

| ¿Qué es calidad de vida? ¿Cuáles son los indicadores de CV? | Es el buen funcionamiento del individuo tanto mental como físico. (1) | Está enmarcado en las diferentes condiciones sociales y naturales, con las que cuentan los individuos para optar por tener una economía, salud y educación estable, en el medio en el cual se desenvuelven, es decir, hogar, trabajo, etc. (4) | Es el óptimo estar de las personas, es decir, que se encuentran sanan o con buena salud mental y física, lo cual les permite optar por tener una economía estable, la que al mismo tiempo les hará gozar de beneficios, para optar por esa calidad de vida. (10) | Implica diferentes factores físico-químicos, mentales y sociales, que permite que los seres vivos posean lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Los indicadores van a depender del medio en el cual se desenvuelve el individuo, abarca lo económico, social, salud, cultura, educación. (15) |

| ¿De qué se trata la propuesta de Desarrollo Sustentable? | No lo tengo claro (1) | Está basado en la explotación de los recursos naturales que posee el planeta y de los recursos humanos para obtener una mejor calidad de vida, esto en muchas ocasiones perjudica al planeta, incluyendo sus habitantes. (11) | Es el plan que tiene el Estado o la nación para estudiar e implementar un beneficio de la ciudadanía y el ambiente, el cual incluye servicios básicos como: agua, luz, alimentos, vivienda, educación, etc., que permiten buscar una mejor calidad de vida para el venezolano. (13) | Es una propuesta dada por el gobierno para mejorar el ambiente nacional, el cual abarca factores naturales, tecnológicos y sociales, con el fin de que las próximas generaciones puedan disfrutar del planeta, así como lo hemos hecho nosotros. Se busca una mejor calidad para sí y para el planeta en general, donde entra la erradicación de la pobreza, ampliación del espacio socio-político, aprovechamiento de los recursos naturales. (20) |

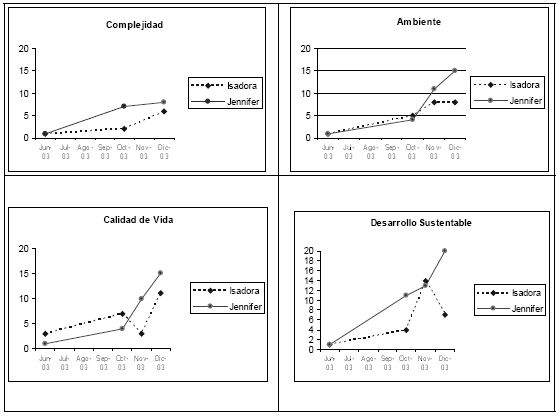

Resultados y análisis Se presenta a continuación la información valiosa y pertinente que se recabó en cada uno de los momentos de evaluación, en orden cronológico. Primeramente, los cuadros 1 y 2 muestran la información procedente de la aplicación del análisis de comparación continua de las definiciones dadas, que permitió establecer los niveles de complejidad que se señalan en un orden numérico, con lo cual se pudo graficar la información de las dos informantes claves (cuadro 3). Posteriormente, los cuadros 4 y 5, expresan la información obtenida de la primera estrategia de procesamiento (Papel 1). Los cuadros 6 y 7 exponen los resultados del entramado ambiental colectivo y los resultados de la actividad para la casa se observan en los cuadros 8, 9, 10 y 11.

Obsérvese en el cuadro 3, que en todos los casos, los niveles de complejidad (expresados numéricamente) de las definiciones elaboradas por Jennifer superan las dadas por Isadora.

Cuadro 3 Avance mostrado por Isadora y Jennifer en sus elaboraciones conceptuales

Seguidamente se procedió a cruzar esta información con los productos intelectuales elaborados por estas informantes, en las diversas actividades de evaluación planificadas durante el curso, con la finalidad de encontrar relaciones de significado entre ellos. Dichos productos son: (a) Un papel de trabajo elaborado en base a las lecturas sugeridas en relación con el tema de la complejidad. (b) La elaboración de los entramados ambientales en torno a los sistemas ambientales visitados. (c) Finalmente, una actividad para ser realizada en la casa. A continuación se presentan estos resultados seguidos de un breve análisis.

Reporte de lecturas – Papel de trabajo 1 (03-10 -03).

Cuadro 4 Respuestas presentadas por Isadora

| Ideas principales Cuartilla y media, cinco párrafos a dos espacios, se presentan las ideas principales |

| (a) Todas las sociedades como tal se van desarrollando y traen como consecuencia nuevas realidades y pensamientos, surge así el postmodernismo. (b) Hoy en día pareciera que vivimos en dos tiempos distintos y simultáneos (modernismo y postmodernismo) la enseñanza no se limita a la transmisión de información sino que está inmersa en un conjunto de procesos de aprendizajes que favorecen la creatividad y la interconexión entre las distintas áreas del saber. (c) Los alumnos de estos tiempos se sienten libres y extraviados, perdiendo los valores y llenos de conflictos internos en el ser ven muchas alternativas sin poseer una clara visión u orientación. (d) El docente como tal, debería ir al mismo ritmo de los cambios tecnológicos; sin embargo, lo que está al alcance, no es precisamente lo más actual, ya que aun trabajamos con programas modernos (de los 80), mientras los jóvenes van mucho más allá producto de los medios informativos. En vista de esto, sugiero, que debe haber cambios en el currículo, tanto en la tercera etapa como en el diversificado, orientando éstos a los ensayos, investigaciones, aplicación de nuevas tecnologías, orientando a su vez, hacia el uso del paradigma cualitativo que permita entender la vida. (e) Este nuevo paradigma (cualitativo) nos permite integrar muchas áreas y a la luz del postmodernismo va reforzando a su vez modos de vida en función de la calidad y la buena salud. |

Cuadro 5 Respuestas presentadas por Jennifer

| Ideas principales Dos cuartillas y media, seis párrafos a espacio y medio, se presentan las ideas principales |

| (a) En estos tiempos, de tanta diversidad de pensamiento, es difícil tomar una posición que nos ubique en una corriente, un paradigma o una filosofía en particular. (b) El ser humano busca explicaciones a muchas cosas con la muerte de Jesús, la humanidad toma otros rumbo, que hizo un ser humano más civilizado y guiado por el temor a Dios, formando hombres trabajadores y sumisos (siglos XVI-XVIII). En estos tiempos sin saber el humano se convirtió en un hombre moderno (Habermas, 1989). (c) Esto dio pie a que comenzara lo que llamaron postmodernismo, lo cual ocurre primero en el occidente con personajes como: Nietzsche, Heidegger, Foucant, etc.. El modernismo y el postmodernismo no se pueden disociar, porque el modernismo es funcional hasta cierto punto y el postmodernismo igual. convirtiendo los pensamientos del hombre en algo complejo, de lo cual surge el paradigma de la complejidad (Morin) La complejidad de la relación orden/ desorden/ organización, surge entonces, cuando se constata empíricamente que fenómenos desordenados son necesarios en ciertas condiciones, en ciertos casos, para la producción de fenómenos organizados, los cuales contribuyen al incrementos del orden. (d) Se es complejo cuando no se conoce, pero en el mismo momento en que la información es comprendida se convierte en simple. El conocimiento complejo y la búsqueda de la simplicidad, las incorpora el hombre en su haber diario, lo cual lo mantiene en la exploración para obtener nuevos conocimientos, por ejemplo en la Biología (González, 2003). (e) Un factor que marca la diferencia es la Ciencia, que permite el desarrollo de la población, permitiendo marcar el poderío entre ellas. La Ciencia, como la Biología (f) Se observa que vivimos e inclusive somos parte de un todo complejo que nos da la oportunidad de ser o hacer lo que queramos en un universo preestablecido. |

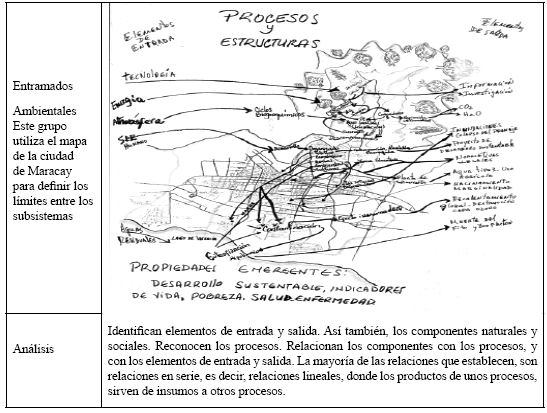

Cuadro 6 Entramado realizado por el grupo de Isadora

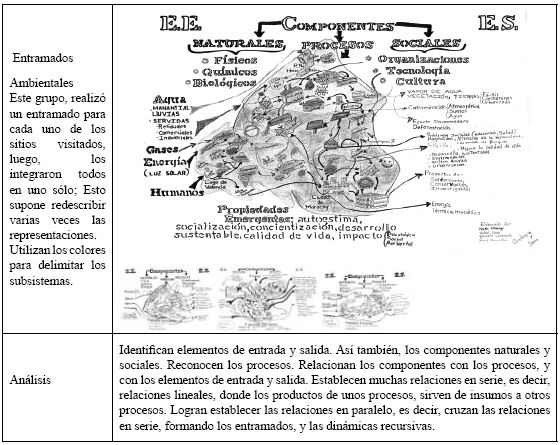

Cuadro 7 Entramado realizado por el grupo Jennifer

Cuadro 8 Respuestas de Isadora (Extensión: media cuartilla)

| Todos los seres vivos ocupamos un lugar, integrando lo natural con lo artificial, el cual conocemos como ambiente, dentro del mismo se realizan interrelaciones que involucran procesos permitiendo que este se identifique como un sistema, de la práctica de estos procesos se generan propiedades emergentes como resultado una calidad de vida, basada en la satisfacción de las necesidades básicas, al existir un desequilibrio entre los procesos, surgen problemas como la pobreza, indicativo de que no se llegan a cubrir necesidades de techo, alimentación; por otra parte surge la contaminación de la mala praxis social, planificación y reciclaje de los productos de desecho, como alternativa de solución surgen las políticas de Desarrollo Sustentable, atendiendo las necesidades presentes, tratando de erradicar la pobreza y ampliar el espacio físico, otra alternativa seria la Educación Ambiental, como una forma de aprender para conservar lo que nos rodea. |

Cuadro 9 Respuestas de Jennifer (Extensión: media cuartilla)

| El ambiente comprende un sistema de intercambio de sus factores formado por elementos en constante interacción e interdependencia con lo que le rodea del propio sistema y en comunicación permanente con otros sistemas y subsistemas se debe contar con una educación ambiental, que permita a la población tener un respeto por la naturaleza y por la calidad del medio natural y sociocultural Por consiguiente la educación ambiental influye en el desarrollo integral y equilibrado del país y de las previsiones que oportunamente tome para preservar y mejorar las cualidades del ambiente humano y natural, garantizando la calidad de vida y el normal desenvolvimiento de la economía de la nación. Es por ello que el estado propuso un plan de desarrollo sustentable, que debe permitir la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de suplir sus propias necesidades, Se plantea entonces la necesidad de focalizar el desarrollo hacia dos aspectos esenciales: lograr la sustentabilidad reduciendo la entropía, ya que todo organismo se alimenta de entropía negativa, y el logro de una mejor calidad de vida, desechando lo superfluo, lo degradante La forma actual de desarrollo es atentatoria a la calidad global de vida, implica, el mercantilismo y lo economista, apoyado en una supuesta disponibilidad de recursos, lo que sólo lleva al agotamiento de ellos se plantea entonces el problema de la pobreza, sinónimo de mala calidad de vida y tiene relación directa con criminalidad, drogadicción, promiscuidad, congestionamiento, contaminación, este último ocasiona particularmente cambio en el ambiente, afectando directa o indirectamente los suelos, agua y atmósfera |

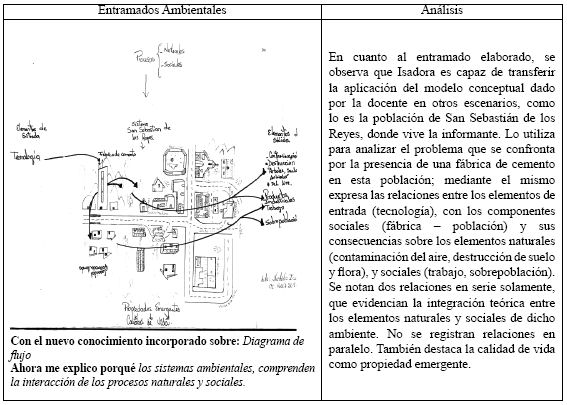

Cuadro 10 Entramado elaborado por Isadora

Cuadro 11 Entramado elaborado por Jennifer

Análisis

Plantea la postmodernidad como cambios en lo tradicional y en todos los factores que se abordan. Profesionalmente se siente sumergida en medio de dos épocas: por un lado los hábitos y las normas que brindan seguridad y por otro, el planteamiento de una enseñanza inmersa en un conjunto de procesos de aprendizaje. Observa a los estudiantes confundidos ante las diversas alternativas, debido a la pérdida de valores y sus conflictos internos. Señala la falta de actualización de los docentes, unido al de los programas educativos, en comparación con los estudiantes, quienes están al tanto de las nuevas tecnologías. Sugiere cambios en el currículo, en términos de la aplicación de las nuevas tecnologías y el abordaje cualitativo de las investigaciones, ya que permite integrar diversas áreas.

Análisis

Ante tanta diversidad del pensamiento, presenta dificultad para ubicarse en alguna de ellas. Señala el cristianismo como un movimiento que cambió el rumbo de la civilización, en una época, a partir de la cual surge el hombre moderno. Plantea la complementariedad entre la modernidad y la postmodernidad, dependiendo de su funcionalidad. De esta discusión surge el pensamiento complejo; aborda la complejidad como un planteamiento que permite explicar la relación orden-desordenorganización, entiende que los fenómenos desordenados son necesarios para la producción de fenómenos organizados. Lo complejo deviene del desconocimiento, lo asocia a la falta de información. Para esta informante, algo deja de ser complejo cuando se tiene el conocimiento para comprenderlo. De allí la búsqueda de nuevos conocimientos; el factor que marca la diferencia entre el poderío de las naciones es la ciencia y el conocimiento que se deriva de ella. Se siente parte del todo complejo.

Análisis comparativo

Al contrastar las respuestas entre estas dos informantes, se observa que en el caso de Isadora, se ubica más en su experiencia vivida que en los reportes de lectura realizados; enfatiza los cambios en términos del paradigma cualitativo de investigación, pues permite la integración entre diversas áreas. En cambio, para Jennifer, el hecho de citar a determinados autores, la ubica más en el análisis de las lecturas sugeridas; focaliza su argumentación en el planteamiento de la complejidad desde dos perspectivas: (a) por una parte como marco teórico a partir del cual se puede explicar la relación orden, desorden y organización; y (b) como sustantivo, en términos de la falta de conocimiento para entender y/o explicar un fenómeno o situación determinada.

(b) Entramados ambientales realizados colectivamente (7-11-03):

Análisis comparativo

Al comparar las elaboraciones de los grupos donde se integran Isadora y Jennifer, se puede constatar una diferencia asociada primeramente con lo estructural, en relación con los elementos de entrada y salida, que en el caso de Isadora son menos numerosos y referidos más a los elementos naturales que a los sociales; el grupo de Jennifer incorpora de forma más definida tanto elementos naturales, como sociales. En cuanto a los componentes que conforman los espacios visitados, en el caso de Jennifer se expresan mediante imágenes y se definen mediante el color los límites entre los subsistemas visitados. El grupo correspondiente a Isadora define los límites entre los subsistemas

mediante el mapa geográfico de la ciudad de Maracay, los componentes se expresan en forma escrita. A partir de estas elaboraciones, se puede decir que hay formas distintas de expresar las representaciones, o modelos mentales construidos. En uno prevalecen las imágenes de los objetos y organizaciones observadas de la realidad, y en el otro domina la imagen geográfica del espacio en estudio.

En atención a lo funcional, en ambos casos se aprecian los encadenamientos en series determinados por la relación que se establece entre los elementos de entrada, los componentes y las funciones que ellos realizan, y los productos que se derivan a partir de dichos procesos. Esto indica que el modelo mental construido, se estructura a partir del modelo conceptual dado por la docente investigadora durante las actividades de clase, para mediar la comprensión de la teoría a ser enseñada; de manera que se construye sobre un contenido que adquiere un significado, en tanto que le permite explicar la dinámica de funcionamiento de un sistema ambiental en particular. Con respecto a las interacciones que se dan entre los encadenamientos en serie, es decir, las relaciones en paralelo que permiten los entrecruzamientos en diversas direcciones, y a través de las cuales se expresan los procesos recursivos, se aprecian en mayor número en el grupo de Jennifer.

Quizás esto se deba a dos aspectos fundamentales: (a) el primero de ellos, a la cantidad de elementos de entrada, y a su vez de la cantidad de componentes señalados, que da la posibilidad de hacer un mayor número de conexiones entre sí. (b) el hecho de que este grupo elaboró primero, un entramado por cada uno de los subsistemas analizados, lo cual les dio la posibilidad de ir enriqueciendo sus elaboraciones en la medida en que redescribían sus representación en contextos diferentes.

(c) Actividad para la casa (05 a 12-12-03)

Construcción de un párrafo coherente, donde se relacionen de manera integrada los términos: ambiente, sistema, desarrollo sustentable, calidad de vida, pobreza, contaminación y Educación Ambiental.

Análisis

El párrafo elaborado por Isadora, se nota coherente. En términos descriptivos, encadena las ideas siguiendo un esquema de relación conceptual, a partir de los significados que ha ido incorporando progresivamente en el tiempo, para cada uno de los conceptos estudiados. Se puede inferir que la coherencia interna del discurso se deriva de la construcción de un modelo mental físico, que permite conectar los operadores conceptuales entre sí, estableciéndose relaciones de significado entre los conceptos; no obstante, se aprecia un discurso limitado, que tiene que ver, probablemente, con la falta de enriquecimiento en las elaboraciones conceptuales construidas.

Análisis

Enlaza de manera coherente las ideas, producto de un mayor número de operadores conceptuales que definen tanto lo estructural como lo funcional, lo cual denota un mejor dominio de los conceptos estudiados. Se aprecia un discurso más rico, basado en relaciones de causa-efecto, en términos descriptivos y explicativos, que le dan mayor profundidad intelectual al mismo. Esta fortaleza en el discurso pudiera estar asociada a la construcción de un MM dinámico que la dota de un poder explicativo e inferencial para relacionar las propiedades funcionales.

Análisis comparativo

Se observa un mayor dominio de los contenidos y conceptos utilizados por parte de Jennifer, quizás esto se deba a un mayor proceso de reelaboración en relación con el MM construido producto del proceso de RRP, que permitió la integración de un MM imagístico donde se combina lo estructural y funcional en un mismo esquema, permitiendo una mayor comprensión de la teoría y su significado, que se expresa en el párrafo construido.

2) Seleccione una situación problemática presente en su entorno de trabajo y aplicando el modelo de entramados, determine: hechos que desencadenan tal situación, componentes del sistema implicado, elementos de entrada y salida relacionados con esta problemática, componentes y proceso afectados positiva o negativamente, estrategias de solución.

Análisis comparativo

Al contrastar las elaboraciones hechas por estas dos informantes, se aprecia un mayor dominio conceptual en Jennifer, a través de lo cual se infiere que el MM construido por ella es mucho más integrador que el construido por Isadora. Probablemente debido a que el proceso de redescripción representacional progresivo (Karmiloff-Smith, 1992) contribuyó a integrar en un solo esquema conceptual los operadores físicos, imagísticos y funcionales que dan origen a un MM dinámico.

Síntesis integradora

Finalmente, se procedió a contrastar los resultados anteriores (producto de las estrategias de procesamiento aplicadas), con los resultados obtenidos de la ejecución de los cuestionarios sobre las elaboraciones proposicionales de los conceptos estudiados (Cuadros 1 y 2). Se observa un avance progresivo en la ejecutoria de ambas; no obstante, se aprecia un mejor desempeño en el caso de Jennifer que pudiera estar asociado a la construcción de un MM dinámico, que posibilita un mayor enriquecimiento conceptual, debido a la incorporación y asociación de nuevos operadores conceptuales. Obsérvese por ejemplo, en relación con el concepto de complejidad, ambas informantes manifiestan un no como respuesta inicial en el diagnóstico para este concepto; sin embargo, es Jennifer quien al final logra expresar en forma escrita, una elaboración conceptual con significado propio, pero que se corresponde mejor con el modelo conceptual aportado por la docente investigadora, para analizar cualitativamente los sistemas en estudio, y que le permitieron una mayor comprensión a la teoría enseñada. Se infiere, como producto del análisis cronológico comparativo (triangulación temporal-individual) que la ejecución repetida y progresiva de las estrategias de procesamiento, mediaron a partir del modelo conceptual aportado por la docente investigadora, la construcción de un modelo mental en Jennifer, que integra progresivamente en un mismo esquema conceptual la configuración estructural y funcional del concepto en cuestión. Se expresa así una diferencia con la elaboración conceptual de Isadora, que progresa hacia un sí en la segunda evaluación, y como un enfoque integrador en la cuarta evaluación, de manera que no ha incorporado todavía suficientes operadores conceptuales para expresar una respuesta en términos explicativo. Esto se repite también en la expresión de los otros conceptos en estudio; es decir, se mantiene operando, relativamente, con los mismos atributos conceptuales expresados en su primera evaluación (10-10-03).

Nótese que, a pesar de que fueron las mismas estrategias para ambas informantes, Jennifer muestra un enriquecimiento conceptual en todos los demás conceptos, producto del incremento progresivo de nuevos operadores conceptuales, que además asocia de manera particular en cada caso y que le dan sentido coherente a las elaboraciones proposicionales expresadas en la última evaluación escrita presentada.

Estos resultados apuntan a una diferencia cognitiva (evidenciada en la exteriorización de sus representaciones, a través de las expresiones escritas, gráficas y pictóricas), que pudiera estar vinculada a los procesos mentales que ponen en juego cada informante para procesar la información.

Lo anterior se deduce del análisis comparativo-cronológico de las producciones presentadas por ambas informantes:

a) Primeramente, a partir de la lectura comprensiva del material bibliográfico sugerido (cuadros 4 y 5), Jennifer analiza la postura de diversos autores, relacionándolos con sus experiencias previas, con lo que comienza a construir un modelo mental que la dota de un mayor significado de la teoría, permitiéndole una mejor expresión de los contenidos requeridos para responder las preguntas planteadas en el primer papel de trabajo.

b) En cuanto a la elaboración de los entramados ambientales (cuadros 6 y 7), se considera que su ejecución progresiva en cuatro oportunidades y su transferencia a contextos diferentes, le permitieron combinar el procesamiento de la nueva información, con la reelaboración interpretativa (metacognición) de los procesos estudiados en dichos sistemas, dando cabida a la evolución de los modelos mentales en construcción, y por consiguiente a un mayor control relacional y descriptivo de la información que se expresa en las elaboraciones gráficas y pictóricas de Jennifer, dotándola de una mayor capacidad explicativa en la expresión escrita, por cuanto integra la estructura y la función relativas a las definiciones proposicionales de los conceptos en estudio.

c) Finalmente, en la construcción del párrafo coherente (Cuadros 8 y 9), donde se incluyen todos los conceptos, Jennifer logra elaborar una síntesis integradora sustentada sobre la argumentación explicativa de los conceptos, a diferencia de Isadora que la sustenta en base a la argumentación descriptiva de los mismos. Asimismo, en la realización individual del entramado de su entorno laboral (cuadros 10 y 11), también se observa el dominio del contenido cognitivo y procedimental de Jennifer, que se desprende de la construcción de un modelo mental cada vez más complejo, y que Johnson-Laird (1983) denomina como Modelo Mental Dinámico. Como se desprende del análisis realizado, se evidencia que las estrategias utilizadas por el docente orientan y definen la construcción de los modelos mentales en los aprendices; sin embargo, parece que lo significativo son los distintos procesos que se activan y cómo se combinan en la mente de los estudiantes a fin de procesar la nueva información. Esta diferencia en los modos de procesar la información, determinan la construcción de modelos mentales distintos, a través de los cuales opera sobre los contenidos para relacionarlos de manera coherente.

Conclusiones

Los resultados del diagnóstico permitieron precisar la variedad de definiciones que predominan en el grupo de estudiantes seleccionados, acerca de los conceptos estudiados, lo cual resultó importante porque permitió establecer los niveles de complejidad inicial de los informantes, pudiendo contrastar a partir de estos datos, su trayectoria de progreso posterior.

Se confirma que el aprendizaje ocurre mediante el enriquecimiento conceptual progresivo (Arana, 2005; Arana y González, 2006) en todos los informantes, a partir de un núcleo central de entrada, que viene dado por sus experiencias previas en relación con el objeto de estudio. En la medida en que la nueva información fue procesada, mediante la utilización de estrategias que involucraron la elaboración de recursos heurísticos y/o modelos analógicos, los conceptos se movilizaron progresivamente desde un nivel de complejidad muy elemental, básico, concreto en términos descriptivos; a niveles de mayor complejidad, que se alcanzaron por la utilización de otros operadores conceptuales que definen mejor la configuración estructural y funcional de dichos conceptos.

La información procesada enriqueció cualitativamente el modelo mental representativo que previamente habían construido los estudiantes a partir de sus experiencias vividas. Este enriquecimiento incrementó la comprensión de los conceptos en estudio, en relación con la imagen, de manera que ese entendimiento se tradujo en una nueva representación que los capacitó mejor para expresar el concepto en términos proposicionales, por cuanto los dota de una mayor capacidad explicativa e inferencial respecto de los significados que construye.

Asimismo, sí es posible mediar la construcción de modelos mentales dinámicos (Johnson-Laird, 1983), (aquellos donde se integran los elementos constitutivos de la estructura del concepto, sus propiedades y las relaciones entre ellos) a través de la aplicación de modelos conceptuales apropiados, que promuevan la activación, por parte de los estudiantes, de diversas estrategias de procesamiento de la nueva información para lograr que permita su incorporación de forma significativa.

La utilización combinada de estrategias de procesamiento de la nueva información, con los procesos de elaboración conceptual, parece contribuir al establecimiento de una vinculación operativa de índole recursiva entre estos procesos, a partir de los cuales se generan modelos mentales cada vez más complejos del objeto, aumentando las habilidades del estudiante para operar sobre sus representaciones e incrementando su capacidad explicativa en términos de abstracciones (Johnson-Laird, 1983; Pozo, 2001; Arana 2005).

El encadenamiento de los procesos (a) la elaboración de conceptos propios (expresión proposicional) y (b) la ejecución de redes de interacción (expresión gráfica en torno a la complejidad del ambiente) por parte de los informantes, incidieron en un cambio progresivo de la imagen del concepto, que se expresa cada vez más enriquecida tanto desde el punto de vista de los atributos estructurales como funcionales. Esta actividad de explicitación representacional progresiva de los conceptos estudiados, denominada por Karmiloff-Smith (1992) como redescripción representacional, activa los procesos de elaboración de modelos mentales dinámicos, que dotan al estudiante de una mayor capacidad inferencial y explicativa a nivel proposicional, que a su vez generan el enriquecimiento conceptual progresivo de los conceptos, mostrado por los informantes en los distintos momentos de evaluación.

Se pone en evidencia que los significados que se construyen a partir de los contenidos desarrollados en el aula son diferentes para cada estudiante, y están sujetos a un cambio continuo. En tal sentido, el procedimiento utilizado en la investigación resultó adecuado a los fines del objeto de estudio, ya que permitió recabar la información necesaria para observar el carácter individual y dinámico del proceso de construcción conceptual de los informantes. Asimismo, la metódica de análisis empleada para procesar la información resultó estar ajustada a los requerimientos del objeto de estudio, por cuanto permitió contrastar la información en la búsqueda de relaciones de significado.

Lo anterior tiene sus implicaciones, desde el punto de vista pedagógico, sobre el aprendizaje de los conceptos científicos, ya que aporta algunos elementos relevantes para el diseño de modelos didácticos y la planificación de estrategias educativas, que involucren la exteriorización de los modelos mentales construidos por los estudiantes, a partir de la comprensión de sus representaciones conceptuales, utilizando para ello recursos heurísticos, que posibiliten la mediación de los procesos mentales involucrados en el aprendizaje.

En síntesis, la información generada a partir de este estudio permite esbozar algunos lineamientos para la configuración de una didáctica de las Ciencias Naturales centrada en la representación conceptual significativa que permite, mediante un proceso de redescripción representacional, la construcción de modelos mentales dinámicos que intervienen en el enriquecimiento progresivo de las propias elaboraciones conceptuales de los estudiantes, mediando su capacidad para el análisis metacognitivo de sus construcciones intelectuales, ya sean pictóricas, gráficas o proposicionales, contribuyendo así a un aprendizaje significativo de los conceptos científicos.

Referencias

1. Arana, A. (2005). El cambio conceptual en estudiantes de Educación Superior. Caso: UPEL Maracay. Tesis doctoral no publicada, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. [ Links ]

2. Arana, A. y González, F. (2006). Enriquecimiento conceptual progresivo: una explicación teórica del proceso de desarrollo de los conceptos científicos. Revista Pedagogía, XXVII(79), Mayo-Agosto. [ Links ]

3. Arana, A. y Moreno, C. (2005). Algunas consideraciones sobre la evaluación dentro del enfoque constructivita. Revista Ciencias de la Educación, 5(1) 25, 63-85. [ Links ]

4. Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian, H. (1998). Psicología educativa, un punto de vista cognoscitivo. México: Trillas. [ Links ]

5. Buendía, L., Colás, P. y Hernández, F. (1998). Métodos de investigación en psicopedagogía. Madrid: McGraw Hill. [ Links ]

6. Campechano, J. (2000). El pensamiento complejo y el pensar lo educativo. (Documento en línea). Disponible: http://www. jansco.gob.mx/snas/educacion/complejo.html. (Consulta: 2004, Junio 16) [ Links ]