Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Agroalimentaria

versión impresa ISSN 1316-0354

Agroalim v.16 n.30 Mérida ene. 2010

ALGUNOS CAMBIOS INSTITUCIONALES EN EL SISTEMA ALIMENTARIO VENEZOLANO, 1999-2009

Quintero R., María Liliana1, García L., Ligia Nathalie2 , Rosales, Maritza3

1 Economista (Universidad Central de Venezuela, UCV); M.Sc. en Economía (Universidad de Los Andes, ULA, Venezuela); Diploma de Estudios Avanzados en Formación, Empleo y Desarrollo Regional (Convenio entre

2 Economista (ULA, Venezuela); M.Sc. en Desarrollo Rural (IIDARA-ULA, Venezuela); cursante del Doctorado en Ciencias Humanas (

3 Economista (ULA, Venezuela); tesista de

RESUMEN

El artículo se orientó a identificar algunos cambios institucionales vinculados con el Sistema Alimentario Venezolano (SAV) durante el periodo 1999-2009, enfatizando en los aspectos relacionados con la seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollo rural. Aún cuando en su acepción amplia, el concepto de instituciones comprende -además de las reglas del juego-a las organizaciones, por razones metodológicas sólo se consideraron dentro del campo observacional las instituciones formales de dominio público (referidas al marco legal). Los resultados de la investigación muestran que se requieren instituciones eficientes y coordinadas para alcanzar las metas de crecimiento y desarrollo, incluidas las del sistema alimentario, a fin de garantizar el cumplimiento del objetivo estratégico del mismo.

Palabras clave: instituciones, sistema alimentario, seguridad alimentaria, desarrollo rural, Venezuela.

ABSTRACT

The aims of this article is to identify some of the institutional changes concerning to the Venezuelan Agro-food System (VAS), during the 1999-2009 period, emphasizing on aspects related to food and sovereignty security and rural development. Although the concept of institutions -in its broad sense- also includes, moreover the rules of game and organizations, for methodological reasons the authors only considered formal institutions of public domain, relating to the legal framework. Some results point out that efficient and coordinated institution are needed inside the VAS, in order to achieve the goals of growth and development; including, likewise, the food system to ensure compliance with the same strategic objective.

Key words: institutions, food system, food security, rural development,

RÉSUMÉ

Larticle sest orienté à identifier les principaux changements institutionnels du Système Alimentaire Vénézuélien (SAV) pendant la période 1999-2009, en mettant laccent sur les aspects liés à la sécurité alimentaire et le développement rural. Bien que largement défini le concept dinstitutions comprend, outre les règles de jeu, aussi aux organisations, pour des raisons méthodologiques seulement sont considéré dans le champ observatoire les institutions formelles de domination publique (rapportées au cadre légal). Les résultats de la recherche montrent que des institutions efficientes sont requises et coordonnées pour atteindre les buts de croissance et de développement, inclus celles du système alimentaire, pour garantir laccomplissement du même objectif stratégique.

Mots-clé: institutions, système alimentaire, sécurité alimentaire, développement rural,

Recibido: 11-09-2009 Revisado: 13-11-2009 Aceptado: 20-02-2010

1. INTRODUCCIÓN

El artículo forma parte de una investigación de mayor alcance titulada El sistema alimentario venezolano a comienzos del siglo XXI. Tendencias y perspectivas, desarrollada bajo el convenio entre el Banco Central de Venezuela y el Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL) de

De este modo, se presentan resultados parciales que explican a grandes rasgos algunos cambios institucionales que, al nivel del marco legal y relacionados con el sistema alimentario venezolano, se registraron durante el periodo 1999-2009. No obstante, por la significativa importancia de las políticas y leyes relacionadas con el financiamiento y la tenencia de la tierra en Venezuela, estos aspectos son abordados ampliamente por separado dentro del proyecto, por otros investigadores especialistas en la materia.

El sistema alimentario se puede definir como el conjunto de actividades y relaciones socioeconómicas que van desde la producción primaria hasta el consumo final, para dar cumplimiento a la función social de alimentación.

De acuerdo con Abreu, Gutiérrez, Fontana, Cartay, Molina, van Kesteren y Guillory (1993: 27): «El objetivo principal del Sistema Alimentario es satisfacer completamente todos los días, las necesidades de energía y nutrientes de todos los habitantes del país considerado», con alimentos seguros e inocuos.

A partir de estas consideraciones, se tomaron en cuenta algunas de las instituciones formales de dominio público en Venezuela. Así, se analizaron tanto

Metodológicamente, el estudio se elaboró con base en la revisión bibliográfica de los fundamentos teóricos del neoinstitucionalismo, así como del contexto legal que sustenta el funcionamiento del Sistema Alimentario Venezolano durante el periodo seleccionado. Desde esta orientación, la investigación se subdividió en tres secciones: en la primera se abordó la conceptualización de las instituciones, su rol en el desarrollo económico, así como la vinculación de las mismas con el funcionamiento del sistema alimentario desde el punto de vista teórico; en la segunda, se exponen los principales cambios legales ocurridos en Venezuela durante el período en estudio que inciden sobre el sistema alimentario; y finalmente, en la tercera, se presentan a modo de conclusiones algunas reflexiones finales.

2. EL NEOINSTITUCIONALISMO ECONÓMICO (NIE): CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y SU IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO

El NIE tiene como precedente fundamental el llamado institucionalismo clásico, el cual planteó la preocupación por el rol de las instituciones, pero no presentó una teoría que permitiera vincularlas con el funcionamiento de la economía y la eficiencia de los mercados (Ayala Espino, 1999).

En las últimas décadas del siglo XX, el NIE surge como una crítica a la economía neoclásica, dado que ésta no considera el rol que tienen las instituciones en el desempeño económico. Según los neoinstitucionalistas, el modelo neoclásico es incompleto y poco realista, dado que no toma en cuenta la existencia de instituciones y las fallas de mercado. En la realidad socioeconómica y, más específicamente, en el sistema alimentario de un país o de una región, se presentan asimetrías de información, situaciones de riesgo e incertidumbre, escasa garantía de los derechos de propiedad, entre otros aspectos, por lo que es necesario crear y mejorar las instituciones para contribuir con el desempeño económico favorable.

Los supuestos del NIE son considerados en este trabajo con base en Castillo y Morales (2001), quienes los identifican como: la racionalidad limitada, el oportunismo, la incertidumbre, la asimetría de la información y los activos específicos. Al igual que en los planteamientos de la economía neoclásica, la racionalidad limitada se orienta a la maximización de la utilidad. No obstante, para los neoinstitucionalistas los actores económicos poseen una racionalidad limitada debido a la necesidad de elegir entre un número ilimitado de alternativas, el conocimiento imperfecto de las consecuencias de las decisiones de elección y la dificultad de precisar el valor de éstas. El oportunismo ocurre cuando los agentes económicos presentan una conducta caracterizada por el egoísmo y los escasos valores éticos, en función de alcanzar los objetivos propuestos, lo que implica la distorsión de la información o su revelación incompleta. La incertidumbre se refiere a la existencia del riesgo o posible modificación de las actividades requeridas para llevar a cabo una transacción determinada.

Esta situación puede manifestarse en el mercado a través de dos vías: la paramétrica vinculada con las condiciones situacionales de la transacción y su desarrollo; y, la conductual, asociada con la posibilidad de un desempeño oportunista del socio de la transacción.

Las asimetrías de información se presentan cuando alguno de los actores dispone de mayor información con respecto al resto, lo cual le confiere ventajas por la capacidad para manejar favorablemente las condiciones de la transacción. Los activos específicos comprenden aquellos que tienen implícito el costo de oportunidad, pues las cuasirentas que generan pueden ser objeto de apropiación por parte de algunos agentes que participan en la transacción, sin que el dueño deba cambiar el uso actual del activo.

Con base en estos supuestos, Ayala Espino (1999) sustenta el NIE con el aporte de algunos autores como Coase, Williamson y North, quienes a pesar de sus diferencias teóricas, coinciden en destacar la importancia de las instituciones. Éstos conforman el núcleo central del NIE, abordando aspectos vinculados con la organización y operación de la empresa; la división entre empresas y mercados; los costos de transacción; el papel de los procesos políticos, las estructuras de poder y los mecanismos de decisión; entre otros. En efecto, el NIE relaciona las instituciones y los costos de transacción; esta corriente económica argumenta que los mismos se incrementan significativamente si las instituciones son ineficientes, ambiguas o si no existen normas adecuadas para su buen funcionamiento. También plantea que los problemas o asimetrías de información elevan los costos de transacción en términos del diseño y aplicación de las políticas públicas, generando una ineficiente asignación de recursos.

North (1990) destaca que las instituciones son las reglas del juego en una sociedad. Éstas definen la estructura de incentivos económicos, políticos y sociales y, al mismo tiempo, limitan las interacciones humanas.

Las instituciones se pueden dividir en: formales (por ejemplo, leyes y constituciones) e informales (tales como acuerdos morales y códigos de conducta). El cambio institucional conduce a la evolución de las sociedades en el tiempo. Estas reglas rigen las relaciones económicas, sociales y políticas entre los individuos y los grupos sociales, configurando la estructura de incentivos, oportunidades y restricciones en el ámbito de actuación de los agentes económicos. También es importante resaltar que las instituciones son construcciones histórico-sociales, por cuanto se transforman y evolucionan, una vez que los actores involucrados impulsan tales cambios a lo largo del tiempo.

Con la publicación del trabajo de North (1990) sobre el papel de las instituciones, se consolida la corriente crítica a la economía neoclásica, la cual es acogida en los planteamientos propuestos por el Banco Mundial (BM) al establecer el concepto de gobernanza, que destaca la importancia de las instituciones públicas en el desarrollo económico. No obstante, el Fondo Monetario Internacional (FMI), continuó apegado a los lineamientos de la economía neoclásica (Ferraro, 2009).

De acuerdo con Colander (citado por Ferraro, 2009), el pensamiento de la economía neoclásica se sustenta en la premisa de que la intervención del Estado en los asuntos económicos es poco favorable para estimular el crecimiento y el desarrollo económico, especialmente cuando las instituciones del sector público cumplen funciones que van más allá de la protección de los derechos de la propiedad privada. Con la evolución del NIE, es posible afirmar que las instituciones en su acepción amplia constituyen la estructura de incentivos en la toma de decisiones de los actores en los procesos de interacción económica, social y política. Esto significa que conforman el marco en el que los individuos actúan y realizan elecciones y, por tanto, influyen en el crecimiento y desarrollo económico. Así mismo, se destaca que las organizaciones son los agentes del cambio institucional y se enfatiza en la importancia de la interacción entre las instituciones y los actores.

En este orden de ideas, Ayala Espino (1999) citando a Olson, señala que la calidad de las instituciones y de las políticas públicas son factores decisivos en el desempeño económico. La efectividad de las instituciones viene dada no sólo por su credibilidad en la sociedad, sino también por su capacidad para fomentar un comportamiento más cooperativo de los individuos en el intercambio, así como la coordinación de las decisiones colectivas.

En aquellos países donde las instituciones son ineficientes no se generan resultados favorables, pese a los esfuerzos individuales, la dotación de recursos naturales, la posición geográfica, el capital humano y el capital social. De manera que los países son pobres porque los actores no poseen estímulos suficientes para obtener las oportunidades de ganancias. Dicha estructura de incentivos no sólo es el resultado de las políticas económicas, sino de los arreglos institucionales y su evolución a largo plazo, como por ejemplo el marco legal que garantiza el cumplimiento de: los contratos, los derechos de propiedad, las leyes y la constitución nacional, entre otros.

En el modelo neoclásico, el desarrollo económico es analizado como un proceso que depende principalmente de los cambios en los precios relativos de los bienes y servicios que se intercambian, considerando como dadas a las instituciones, las cuales se adaptarán a las condiciones de mercado. Desde este punto de vista, se asume que el mercado es el mecanismo más eficiente para la asignación de los recursos económicos, que todos los actores tienen información completa y que no existen costos de transacción. Por el contrario, el NIE supera la confrontación entre mercado y Estado, argumentado que cada uno de ellos por sí solo no constituye el mejor mecanismo de asignación de los recursos, sino que se requieren además cambios institucionales apropiados para promover el crecimiento y el desarrollo.

En cualquiera de las vertientes del institucionalismo se destaca la importancia de las instituciones en el desempeño económico. Stiglitz, citado por Ayala Espino (1999), sostiene que las variables institucionales son consideradas como endógenas y trascienden el intercambio económico. De esta manera, se admite que el mercado por sí solo no garantiza la eficiencia ni la igualdad.

En consecuencia, el Estado podría intervenir en la economía para tratar de corregir las fallas del mercado, pero al mismo tiempo se requieren instituciones que actúen con eficiencia para ayudar a corregir las fallas de gobernabilidad. De este modo, un mejor desempeño económico en una región o país va a depender de las oportunidades generadas por el cambio institucional y de las elecciones económicas y políticas de los individuos.

Estos cambios deben tener como objetivo reducir los costos de transacción, definir nuevos derechos, disminuir los problemas de información e inducir la reestructuración de las organizaciones.

En la teoría neoclásica el desempeño económico es una función de los precios de los factores de producción, es decir:

Desempeño económico = f (T, W, K)

Donde: T = tierra; W = trabajo; y K = capital.

El neoinstitucionalismo postula que el desempeño económico es el resultado de los precios relativos de los factores, así como también de los distintos conjuntos institucionales (Q1 , Qn), que comprenden contratos, derechos de propiedad, organizaciones o regulaciones:

Desempeño económico = f (T, W, K, Q1 , Qn)

Acemoglu y Johnson (2008), desarrollaron un trabajo de investigación donde analizaron la relación entre los derechos de propiedad, el marco que regula el diseño de los contratos entre los agentes privados y la tasa de crecimiento de largo plazo de un conjunto de economías. Estos autores encontraron que los derechos de propiedad tienen efectos significativos sobre la tasa de crecimiento en una economía, a diferencia de las reglas que definen la naturaleza de los contratos, lo cual puede explicarse porque los arreglos privados no pueden resolver el problema que supone un riesgo de expropiación.

Posteriormente, estos autores elaboraron un planteamiento general respecto al vínculo entre crecimiento e institucionalidad. Sostienen que no es muy útil plantear un debate en términos de las teorías de crecimiento centradas en el «fundamentalismo del capital», versus aquellas que enfatizan en la tecnología o el capital humano, por cuanto la evolución de estos factores como determinantes del crecimiento dependen del entorno institucional vigente. Además, destacan que las instituciones inciden en el desempeño de una economía, pero a su vez las mismas son determinadas por las fuerzas políticas de los sectores de la sociedad. Así mismo, Molteni (2006) argumenta que los países no desarrollados poseen muchos ejemplos de marco anti-desarrollo, entre ellos regulaciones del Estado y derechos de propiedad que no están claramente definidos y por tanto no ofrecen mayores estímulos a la actividad económica y sus actores.

Es importante resaltar que los cambios institucionales traen consigo ganadores y perdedores. Por ello son necesarias la negociación y la concertación entre los actores involucrados, para alcanzar nuevas instituciones sustentadas en la legitimidad, la credibilidad y el consenso, tendiendo así a mejorar tanto el crecimiento como el desarrollo.

En esta línea, de acuerdo con

Así mismo, cuando existen obstáculos para el acceso a la tierra e indefinición de los derechos de propiedad, las actividades agropecuarias no se desarrollan eficientemente y no existen incentivos para las inversiones afectando con ello el buen desenvolvimiento económico y social. En este sentido,

«El derecho de la propiedad sobre la tierra es uno de los recursos más poderosos para que las personas incrementen o extiendan sus activos más allá de la tierra y la mano de obra, alcanzando así el conjunto necesario para una vida sustentable Las personas que tienen derechos sobre la tierra pueden disfrutar de niveles de vida más sostenibles que aquellos que sólo derechos parciales de accesos, los cuales a su vez están mejor que los que no tienen tierra en absoluto »

De acá se desprende que se requieren reformas legales y organizacionales para regularizar la tenencia de la tierra, disminuir los costos de transacción y crear una estructura de incentivos adecuada para la toma de decisiones de los actores.

En lo que respecta a la comercialización de productos agroalimentarios, los principales problemas se vinculan con los elevados costos de transacción y las asimetrías de información. Entre los obstáculos más frecuentes en este componente del sistema alimentario se tienen: la desconfianza sobre la calidad de los alimentos que se comercializan, las situaciones de fraude y riesgo, las fallas de información e incertidumbre sobre los precios, la falta de organización4 de los productores y las deficiencias en la infraestructura de comercialización de los productos agrícolas.

Por consiguiente, las instituciones eficientes contribuyen a mejorar la situación descrita. Así por ejemplo, las normas y sellos de calidad, las etiquetas nutricionales, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, así como la especialidad tradicional garantizada, suministran información a los consumidores acerca de la calidad y diferenciación de los productos. Tales aspectos reducen los costos de transacción, las asimetrías de información y el riesgo de fraude. Así mismo, la información5 sobre los precios actuales y las tendencias de los mercados agrícolas también permiten mejorar la eficiencia de los procesos de comercialización (Gutiérrez, 2010).

Algunos actores como Key y Runsten (1999); Eaton y Shepherd (2001); y Schejtman (1998) argumentan que la agricultura por contratos es una institución que introduce mejoras en la productividad y comercialización agrícola, y es una respuesta que trata de corregir las imperfecciones de mercado. Por agricultura de contratos se entiende el acuerdo formal entre agricultores y agroindustriales y/o comercializadores, donde los productores se comprometen a generar bienes agrícolas a determinados precios, estándares de calidad y condiciones de entrega, mientras que la empresa asume el compromiso de capacitar a los productores, suministrar insumos y comprar el producto en las condiciones establecidas.

Con respecto al financiamiento del sector agrícola, Gutiérrez (2010) señala que los principales obstáculos se vinculan con la tenencia de la tierra, la insuficiencia de activos o garantías hipotecarias, la ausencia de mercados financieros, el aislamiento geográfico y el deficiente marco legal. Esto dificulta el acceso al crédito formal y por ende los productores muchas veces tienen que recurrir a las fuentes informales de financiamiento (prestamistas locales, familiares o amigos, medianería, entre otras) en condiciones onerosas.

No obstante, tienen el acceso oportuno a los recursos económicos con menores costos de transacción. Ante esta situación se hace necesario mejorar los mecanismos de acceso al crédito permitiendo que los prestatarios puedan dar como garantía activos personales (viviendas, terrenos, vehículos y otros). También es importante mejorar los sistemas de información para garantizar el seguimiento crediticio de los clientes; el apoyo del Estado igualmente es fundamental para que los pequeños productores puedan tener mejores oportunidades financieras, a través de subsidios, constitución de sociedades colectivas de garantía mutua, entre otros (Banco Interamericano de Desarrollo, citado por Gutiérrez, 2010). Así mismo, se requieren metodologías propias de las instituciones microfinancieras para atender las necesidades de los pequeños productores y al mismo tiempo reducir los costos de transacción derivados de las asimetrías de información típicas de los mercados financieros rurales.

En otro orden de ideas, los productores agrícolas y agroindustriales -especialmente los pequeños- tienen dificultades para obtener toda la información necesaria que les permita seleccionar la tecnología que van a utilizar en su proceso productivo, con el fin de aumentar la productividad e impulsar el crecimiento y el desarrollo.

Por tanto, el Estado debe crear políticas para generar conocimientos y adaptar innovaciones al nivel de las universidades y centros de investigación tanto públicos como privados.

En síntesis, la intervención del Estado, mediante la creación de instituciones apropiadas, es importante para corregir las fallas de mercado por las siguientes razones:

a) una gran proporción de las innovaciones en el sector agrícola pueden ser fácilmente apropiadas y difíciles de proteger a través de patentes; tal es el caso de variedades de semillas, prácticas agronómicas, entre otras; b) los productores agrícolas generalmente no disponen de conocimientos y muchas veces no están organizados para iniciar procesos de investigación y desarrollo tecnológico; c) no siempre existe una demanda de tecnología o de servicios de parte de los pequeños productores quienes con frecuencia son resistentes a los cambios; y d) no siempre existe una oferta privada de estos servicios dada su baja rentabilidad.

Otra de las acciones promovidas por el Estado es la extensión agrícola, para facilitar tecnologías, transferir conocimientos, mejorar las técnicas productivas y educar a los pequeños productores agrícolas. Al respecto,

3. ALGUNOS CAMBIOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL SISTEMA ALIMENTARIO VENEZOLANO, DURANTE EL PERIODO 1999-2009

A partir de 1999, con la elección de Hugo Rafael Chávez Frías como Presidente de

El equilibrio económico se orientó a fomentar la creación de las bases para la instauración de un modelo productivo de crecimiento autosustentable, fundamentado en la diversificación de la producción y la competitividad, el cual constituiría el sustento para la reinserción de la economía venezolana en el escenario global.

En este contexto económico, el equilibrio social se vinculó con el desarrollo humano, la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales, pues se incrementarían las opciones en materia de educación, empleo, ingreso, organización social y seguridad.

El equilibrio al nivel político se fundamentó en la creación de los mecanismos para hacer efectivos los principios establecidos en

El equilibro territorial enfatizó en la definición de los denominados ejes territoriales de desconcentración, que conducirían a un nuevo modelo de ordenación territorial para «( ) la difusión y diversificación de la actividad productiva en las zonas más idóneas de esos ejes, con objeto de fijar en ellas un mayor volumen de población, garantizándoles unas condiciones de calidad de vida dignas» (Op. Cit.: 20).

El equilibrio internacional se planteó como un modelo para fortalecer las relaciones de integración y cooperación entre los países en desarrollo, el cual serviría de base para enfrentar los problemas relacionados con el desarrollo socioeconómico.

No obstante, el gobierno venezolano enfrentó serias limitaciones para la aplicación de este plan, pues desde el año 2001 los esfuerzos se encaminaron hacia el ámbito político, dejando a un lado el resto de los equilibrios del modelo de desarrollo socioeconómico propuesto. Posteriormente, en el contexto del Plan de

«(...) Establecer un Modelo Productivo Socialista con el funcionamiento de nuevas formas de generación, apropiación y distribución de los excedentes económicos y una nueva forma de distribución de la renta petrolera, lo que será el reflejo de un avance sustancial en el cambio de valores en el colectivo, en la forma de relacionarse los individuos con los demás, con la comunidad, con la naturaleza y con los medios de producción» (MINCI, 2007: 13).

Así mismo, cabe destacar que en materia agroalimentaria, en el documento citado se expone que las principales acciones del Estado consistirían en: a) promover el desarrollo de las cadenas agro-productivas con ventajas comparativas; b) eliminar el latifundio; c) mejorar y ampliar el marco de acción, los servicios y la dotación para la producción agrícola; d) financiar en condiciones preferenciales la inversión y la producción agropecuaria; e) promover un intercambio comercial acorde con el desarrollo agrícola endógeno; f) capacitar y apoyar a los productores para el desarrollo de una agricultura sustentable y; g) fomentar la investigación y desarrollo para la soberanía alimentaria.

Sobre la base de este contexto, a continuación se analizan los artículos de la nueva Constitución de

3.1. CONSTITUCIÓN NACIONAL DE

En

«Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social »

En el artículo 113 se promueve la libre competencia a través de la regulación de los monopolios, por tanto:

«( ) Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualesquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio ( ) cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad »

Para tales fines, el Estado se compromete a promover la iniciativa del sector privado para la producción de bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades de la población en el contexto del desarrollo integral del país. Además, en el artículo 118 se establece el derecho a conformar las asociaciones de carácter social y participativo, entre las que destacan las cooperativas, cajas de ahorro, fondos mutuales y otras formas de organización social.

Otro aspecto abordado por el legislador en el artículo 305, es el referido a la seguridad alimentaria. Este concepto comenzó a tener importancia a partir de la década de 1970, el cual se fundamentó en la disponibilidad y el abastecimiento. En este sentido,

De otro lado, en el Artículo 307 de

«( ) es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola. Los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios y productoras agropecuarias tienen derecho a la propiedad de la tierra...»

En función de lo expuesto se deduce que los componentes fundamentales de

a) La prioridad que se le asigna a la seguridad alimentaria de

b) La promoción del desarrollo rural integral, con políticas orientadas a mejorar los niveles de bienestar en el medio rural incluyendo la dotación de infraestructuras, asistencia técnica y crediticia, capacitación, entre otros.

c) La eliminación del latifundio, gravando las tierras ociosas y estableciendo políticas de tenencia de la tierra para tratar de incorporarlas en función de los objetivos del desarrollo rural; y, d) La promoción de la economía social a través de las cooperativas, microempresas y otras formas asociativas y participativas.

Este marco constitucional es la base de un conjunto de Decretos y leyes que norman y sustentan el funcionamiento, evidenciando algunos cambios relacionados con éste.

3.2. DECRETOS Y LEYES RELACIONADAS CON EL SISTEMA ALIMENTARIO EN VENEZUELA

3.2.1. LEY DE MERCADEO AGRÍCOLA

Fue publicada en

«( ) la planificación, fomento, regulación y evaluación de todas las fases comerciales del mercadeo de productos e insumos para la producción agrícola, y propiciar el incremento conjunto de la seguridad alimentaria y la producción agrícola interna. El mercadeo incluye el complejo de actividades, servicios, acciones y funciones facilitadoras del flujo de bienes, desde su producción hasta su disponibilidad para el consumidor final».

En lo que se refiere al ámbito de aplicación de

«( ) el comercio de los productos agrícolas, los servicios de mercadeo agrícola, el comercio de maquinarias agrícolas, insumos y demás suministros utilizados para la producción agrícola, así como las herramientas de política económica del Estado orientadas al fomento y desarrollo de las funciones de intercambio de servicios y productos para el sector agrícola »

Así mismo, en el artículo 7 se precisa que el Ejecutivo Nacional, a través del organismo competente, dictará las medidas correspondientes para evitar el acaparamiento de los productos e insumos agropecuarios, la competencia desleal y la conformación de estructuras de mercado monopólicas y monopsónicas, las cuales, introducen distorsiones afectando tanto los procesos de producción como los de comercialización de bienes y servicios.

3.2.2. DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA AGROALIMENTARIA

Este Decreto-Ley Nº 6.071, fue publicado en Gaceta Oficial de

«(

) garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria, en concordancia con los lineamientos, principios y fines constitucionales y legales en materia de seguridad y defensa integral de

Para tal fin, se establece en el artículo 2, que

Específicamente, en el artículo 4 (RBV, 2008g), se define la soberanía alimentaria como:

«( ) el derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarias apropiadas a sus circunstancias específicas, a partir de la producción local y nacional, respetando la conservación de la biodiversidad productiva y cultural, así como la capacidad de autoabastecimiento priorizado, garantizando el acceso oportuno y suficiente de alimentos a toda la población».

Siguiendo a Almeida Filho y Scholz (2008: 5), en

«( ) el derecho de los pueblos, las comunidades y los países a definir sus propias políticas agrícolas, de trabajo, pesca, alimentación y tierras, que sean adecuadas desde el punto de vista ecológico, social, económico y cultural a sus circunstancias únicas. Esta incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir el alimento, lo que significa que todo el mundo tiene el derecho a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente adecuada y a los recursos para producir estos alimentos »

Posteriormente, en

«( ) el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.»

Con respecto al concepto de seguridad alimentaria, en el artículo 5 de

«( ) la capacidad efectiva que tiene el Estado, en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, para garantizar a toda la población, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable »

Cabe destacar que un aporte significativo de esta Ley, a diferencia de lo establecido en

«(

) debe cumplir con los parámetros físico-químicos y microbiológicos, establecidos en las normas y lineamientos que se dicten al efecto. En aquellos casos en los que se carezca de normativa, se deberá solicitar la certificación correspondiente ante los órganos y entes de

De este modo, en el artículo 64, se precisa que la población tiene el derecho a disponer y acceder a alimentos inocuos, de calidad y en cantidad suficiente. Esto debería garantizarse al nivel de toda la cadena agroalimentaria, es decir, desde el componente primario hasta el consumo final.

Tal argumento fue sustentado por el Representante de

(MERCAL) y en el estímulo a la producción agrícola a través de la asistencia a los agricultores, la dotación de tierras, de insumos y de conocimientos técnicos orientados a incrementar la productividad del sistema agroalimentario.

No obstante, en los últimos meses se han presentado situaciones que promueven inseguridad alimentaria en Venezuela, vinculadas con las pérdidas significativas de alimentos de la cesta básica, como pollo, carne de bovino, leche en polvo, arroz, avena, azúcar, caraotas, sardinas, maíz, entre otros. Éstas se corresponden con la caducidad (fecha de expiración vencida) y/o descomposición de los mismos, aunado a un deficiente manejo administrativo y gerencial de los programas alimentarios del país.

Al respecto, las fuentes informativas nacionales e internacionales reseñaron la situación descrita en Venezuela, en el segundo trimestre del presente año, una vez que fueron encontrados ingentes contenedores con miles de toneladas de alimentos no aptos para el consumo humano; se desató así una cadena de denuncias que fueron admitidas por el gobierno nacional. Para tratar de dar una respuesta a esta problemática se instaló una Comisión conformada por miembros de las Comisiones de Desarrollo Económico y de Contraloría (Diario El Universal, 2010).

3.2.3. DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE

De acuerdo con Díaz (2008), algunos autores como Bastidas y Richer; Toro; Buendía; Defourny; Develtere y Fonteneau, el concepto de economía social sólo debe comprender a las organizaciones económicas, mientras que otros proponen incluir también a las asociaciones voluntarias no lucrativas. Según un estudio realizado en el año 2008 por

El Decreto-Ley para el Fomento y Desarrollo de

«( ) establecer los principios, normas y procedimientos que rigen el modelo socioproductivo comunitario, para el fomento y desarrollo de la economía popular, sobre la base de los proyectos impulsados por las propias comunidades organizadas, en cualquiera de sus formas y el intercambio de saberes, bienes y servicios para la reinversión social del excedente, dirigidos a satisfacer las necesidades sociales de las comunidades».

En el artículo 5º (RBV, 2008b) se define al Modelo Socioproductivo Comunitario, como el « sistema de producción, transformación, distribución e intercambio socialmente justo de saberes, bienes y servicios de las distintas formas organizativas surgidas en el seno de la comunidad.»

Dentro del mencionado modelo, en el artículo 8º se entienden las organizaciones socio-productivas como:

«( ) unidades comunitarias con autonomía e independencia en su gestión, orientadas a la satisfacción en general, mediante una economía basada en la producción, transformación, distribución e intercambio de saberes, bienes y servicios, en las cuales el trabajo tiene significado propio y auténtico »(RBV, 2008b).

Sin embargo, en Venezuela se puede decir que no se ha producido el efecto esperado en términos del desarrollo de este modelo socioproductivo, por la indefinición de las reglas del juego, la deficiente cultura organizacional, los escasos niveles de capacitación, los insuficientes mecanismos de evaluación y control, entre otros.

De acuerdo con Alonso (2007), citado por Hernández (2009), se ha propiciado un crecimiento importante de las cooperativas, las cuales en algunos casos surgen a partir de las decisiones propias de sus miembros y responden a necesidades reales, mientras que en otros constituyen sólo un mecanismo para obtener créditos con pocos requisitos y tasas preferenciales de interés. En consecuencia, entre el 60 y 70% de unas 130.000 cooperativas registradas no están activas, por tanto funcionan aproximadamente unas 38.0000, de las cuales unas 9.000 son de producción.

3.2.4. RASGOS GENERALES DEL MARCO LEGAL RELACIONADO CON EL FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA Y

En esta sección se abordarán algunos aspectos generales de las leyes vinculadas con el financiamiento del sector agrícola y la tenencia de las tierras en Venezuela.

El Decreto Nº 6.219 con rango, valor y fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario fue promulgado el 15 de julio de 2008, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.890 (31 de julio de 2008), derogando así

En el artículo 1º se expresa como objeto de este Decreto la fijación de la normativa que regula el financiamiento agrario otorgado por los bancos comerciales y universales, para promover y consolidar la soberanía y seguridad agroalimentaria en Venezuela.

El ámbito de aplicación se señala en el artículo 2º, con un alcance para todo el sector agrario en función de los requerimientos de los subsectores agrícola vegetal, animal, forestal, pesquero y acuícola. Además se destaca la importancia de garantizar el uso correcto de la cartera de crédito agraria asignada a la banca comercial.

El artículo 5º precisa el porcentaje obligatorio de la cartera de crédito agraria que la banca comercial y universal debe destinar anualmente para el financiamiento del sector. Así:

«El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Finanzas conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Agricultura y Tierras, fijará mediante Resolución Conjunta, previa opinión de

En el artículo 7º se estipula que el Banco Central de Venezuela se encargará de fijar la tasa de interés máxima aplicable por los bancos comerciales y universales, a todas las colocaciones crediticias destinadas al sector agrario.

Entre las condiciones de financiamiento, el artículo 11º precisa que los créditos de largo plazo tendrán como máximo un periodo de 20 años, de acuerdo con la actividad o proyecto a financiar.

En relación con el seguimiento de los créditos otorgados, en el artículo 17 se establece que los bancos comerciales y universales verificarán que los fondos sean destinados a los fines previstos.

El artículo 28 se refiere a las sanciones por incumplimiento de la cartera agrícola mínima obligatoria, estipulando una multa entre uno (1) y tres (3) por ciento de su capital pagado.

En esta materia, Hernández (2009) sostiene que en la actualidad las fuentes de financiamiento son muy diversas, entre ellas el Fondo de Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), antes Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA), el Banco Agrícola de Venezuela (BAV), el surgimiento del financiamiento comunal del Ministerio del Poder Popular para

Además, Hernández (2009) plantea que la diversidad de las fuentes de financiamiento ha conducido a que la estimación de los recursos destinados al sector agrícola y el medio rural, se haga más compleja debido a que en el pasado éstos se concentraban en el Ministerio de Agricultura y Cría y en unos pocos programas de otros ministerios. Adicionalmente, con los cambios legales que han permitido la utilización de las reservas internacionales excedentarias y los excedentes en dólares de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) para financiar proyectos en el país, se cuentan con fuentes de financiamiento distintas al presupuesto y

Así mismo, el autor señala que luego de la crisis económica y política durante 2002-2003, el crédito otorgado por el Estado al sector agrícola aumentó considerablemente en términos nominales al multiplicarse casi nueve veces y, en términos reales, en cuatro veces aproximadamente, es decir un 364%. En lo que respecta a la dotación de infraestructuras en el medio rural, las limitaciones se centran en la gestión del sector público más que en los recursos disponibles, y el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural ha estado más vinculado al incremento de los ingresos, como resultado de las transferencias directas del Estado (subsidios al consumo y pago de becas a los beneficiarios e instructores), por vía de los distintos programas sociales (denominados «misiones), tales como

Sin embargo, no podría decirse que se han alcanzado logros significativos en términos de los objetivos propuestos en materia de desarrollo agrícola y rural sustentable, por cuanto persiste la estructura rentista de la economía venezolana y la excesiva dependencia de los ingresos petroleros; esto se traduce en la no diversificación de los sectores productivos, con las implicaciones que ello supone. En consecuencia, se hace necesario impulsar cambios institucionales que apunten a propiciar el desarrollo económico, político y social en el país, con criterios de productividad y competitividad, así como también a disminuir las desigualdades sociales sobre la base del fortalecimiento de la educación y la capacitación, así como del empleo productivo, fortaleciendo además los mecanismos de coordinación entre las instituciones del sector público y del sector privado.

En lo que respecta a la tenencia de la tierra en Venezuela, en el 2001 se promulgó

De este modo, en el artículo 1 se precisa el objeto de

Así mismo, en el artículo 7, este instrumento expresa que:

«( ) se entiende por latifundio toda aquella tenencia de tierras ociosas o incultas, en extensiones mayores al promedio de ocupación de la región en la cual se encuentran ubicadas, en el marco de un régimen contrario a la solidaridad social. Se determinará la existencia de un latifundio, cuando señalada su vocación de uso, así como su extensión territorial, se evidencie un rendimiento idóneo menor a 80%. El rendimiento idóneo se calculará de acuerdo con los parámetros previstos en el Título III de la presente Ley».

Sobre este aspecto, Hernández (2009: 86) sostiene que:

«(

) cerca de dos millones de hectáreas que han pasado a manos del Instituto Nacional de Tierras (INTI) desde la promulgación de

El artículo 27 plantea la creación del registro agrario con el fin de tener un inventario de las tierras con vocación agropecuaria. En éste se recopila la información jurídica, física, de infraestructuras y recursos naturales. Tal registro representa un logro significativo en materia agraria en Venezuela.

En relación con las tierras de vocación agropecuaria, el artículo 41 establece que sus propietarios u ocupantes están en la obligación de solicitar ante el INTI, la certificación de finca productiva que comprende la extensión y calidad de la tierra, los rubros producidos y demás indicadores vinculados con la productividad de la misma.

Así mismo, en el artículo 97 se instituye un impuesto para gravar la infrautilización de tierras rurales privadas y públicas, quedando excluidas los bosques naturales declarados por el Ejecutivo Nacional como tales, los cuales no serán objeto de explotación y uso alguno, así como las tierras que por sus características topográficas y edáficas no sean aptas para la explotación agropecuaria y forestal. En este sentido, en los artículos 102, 103 y 104 se precisan los criterios para determinar la infrautilización de las tierras y por ende el gravamen de las mismas.

3.2.5. OTRAS LEYES VINCULADAS CON EL SISTEMA ALIMENTARIO VENEZOLANO (SAV)

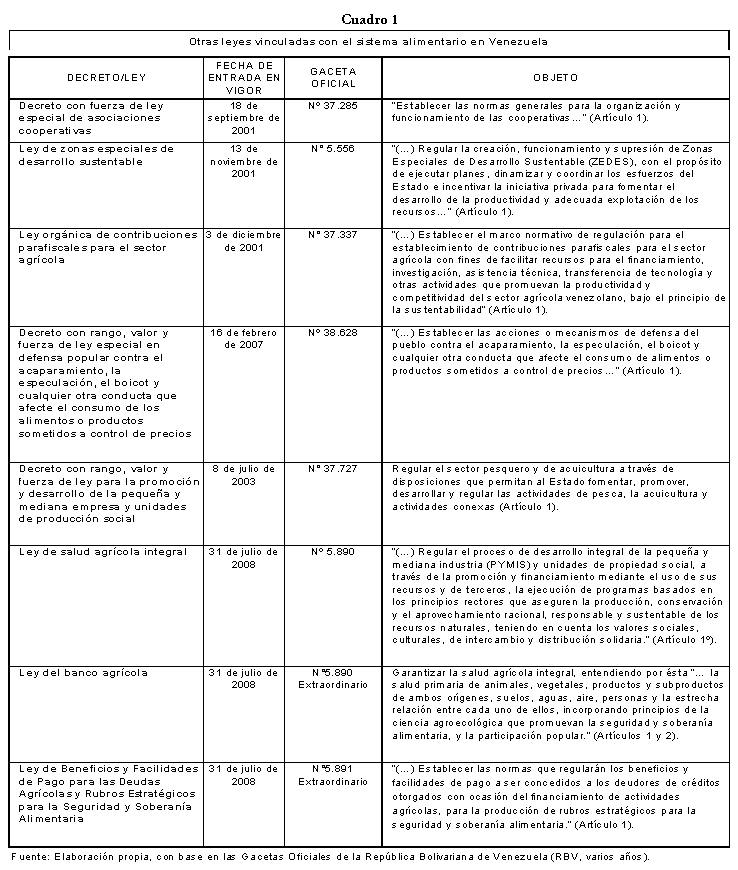

A continuación se presenta un cuadro síntesis de otras leyes que guardan relación con el funcionamiento del SAV. Cabe destacar que las mismas no serán detalladas en la presente investigación, dado que el estudio se ha centrado en aquellas relacionadas directamente con la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, lo que evidentemente no implica que las de este último grupo sean de menor importancia.

Así mismo, es pertinente destacar que estos instrumentos legales son de reciente data y, por tanto, un análisis exhaustivo de los cambios institucionales que representan y su impacto sobre el SAV conllevan un trabajo de evaluación, el cual está fuera del alcance del presente trabajo (Cuadro Nº 1).

4. CONCLUSIONES

El estudio de las instituciones es fundamental para la comprensión del funcionamiento de la economía y del sistema alimentario; por ende, la eficiencia y coordinación adecuada de las mismas se traduce en la materialización de las metas de crecimiento y desarrollo en un determinado espacio territorial. Desde esta perspectiva cada vez es más evidente que el mercado presenta imperfecciones y que, por tanto, no constituye el único mecanismo que permite una asignación eficiente de los recursos económicos. Son los planteamientos que han venido formulando en sus trabajos diversos investigadores (como North, Smith y Kahneman, Ackerlof, Spence y Stiglitz, Williamson y otros galardonados con el Premio Nóbel de Economía en los últimos años), así como a través de la literatura especializada en esta área.

Específicamente, en Venezuela durante el período 1999-2009, en materia de instituciones se produjo un cambio en la orientación del modelo socioeconómico con base en la promoción de la estrategia de desarrollo endógeno y la economía social, aunado a la instrumentación de políticas tanto macroeconómicas como sectoriales con un mayor intervencionismo del Estado; también se puede verificar que éste ha sido el mayor impulsor de los cambios institucionales durante los últimos años en el ámbito de la seguridad y soberanía alimentaria así como del desarrollo rural.

A partir de los resultados de la investigación, se evidencia que en materia de cambios institucionales en Venezuela y, más específicamente al nivel de su sistema alimentario, existe un campo de estudio poco abordado.

En consecuencia este trabajo representa un avance que debe ser enriquecido posteriormente, planteando algunas interrogantes, como por ejemplo: las relacionadas con la pertinencia de los cambios al nivel del marco legal y organizacional en el país; profundizar en los efectos de tales cambios sobre el sistema alimentario venezolano; analizar la eficiente coordinación del marco legal con el funcionamiento organizacional, entre otras. En efecto, se requiere dar respuesta a los planteamientos expuestos, en aras de garantizar en el país la consolidación de un modelo de desarrollo rural territorial, enmarcado dentro de los criterios de sustentabilidad y sostenibilidad socioeconómica y ambiental, con la participación concertada de los actores locales públicos y privados en un momento histórico determinado.

No obstante, aún cuando se han promulgado algunas leyes de importancia en el lapso 1999-2009 para mejorar el desempeño del sistema alimentario venezolano, persisten limitaciones de carácter estructural, como por ejemplo la escasa diversificación de los sectores productivos y la excesiva dependencia de los ingresos petroleros, los bajos niveles de coordinación entre las organizaciones del sector público y privado, los altos costos de transacción, las asimetrías de información, la inseguridad jurídica, entre otras, las cuales dificultan el funcionamiento eficiente de la economía nacional.

Es necesario crear círculos virtuosos del crecimiento y desarrollo desde el punto de vista económico, político y social, impulsados por los actores, con reglas del juego claras que aminoren la incertidumbre, reduzcan los costos de transacción y en general ofrezcan una estructura eficiente de incentivos en la sociedad.

Notas:

4 Las cooperativas y otras formas de organización de los productores agrícolas pueden mejorar los problemas de asimetrías de información, reducir los costos de transacción y evitar el fraude moral, así como facilitar las tareas propias de la comercialización (acopio, clasificación, empaque, distribución y venta).

5 Dados los avances de las telecomunicaciones, se pueden crear y fortalecer sistemas de información en tiempo virtual, bien sea bajo el concepto de bien público o subsidiando al sector privado para que preste este servicio. También las bolsas de productos agrícolas y agroindustriales contribuyen a generar y difundir información sobre precios, calidad y situación de los mercados agrícolas, lo que reduce las asimetrías de información, los costos de transacción y el riesgo moral.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. 2008. The role of institutions in growth and development.

2. ABREU, Edgar; GUTIÉRREZ, Alejandro; FONTANA, Humberto; CARTAY, Rafael; MOLINA, Luisa; VAN KESTEREN, Alfredo; GUILLORY, Miguel. 1993. La agricultura componente básico del sistema alimentario venezolano. Caracas: Fundación Polar. [ Links ]

3. ALMEIDA FILHO, Niemeyer; SCHOLZ, Vera. 2008. Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria ¿conceptos complementarios? Trabajo presentado en el XLVI Congresso da Sociedades Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (en línea: http://www.sober.org.br; consulta: 16/01/2010). [ Links ]

4. AYALA ESPINO, José. 1999. Instituciones y economía. Una introducción al neoinstitucionalismo económico. México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

5. CASTILLO, Ricardo; MORALES, Agustín. 2001. «Economía neoinstitucional, coordinación vertical y formación de precios: estudio de un caso relacionado con la carne de pollo». En: Agroalimentaria, Vol. 7 (13): 31-40. [ Links ]

6. DIARIO EL UNIVERSAL ( 2010). Cronología sobre los alimentos en descomposición de PDVAL. Edición del 15/07/2010 (versión electrónica, disponible en: http://www.eud.com ). [ Links ]

7. DÍAZ, Benito. 2008. «Reflexiones sobre la economía social en Venezuela». En: SIC, Nº 709: 411-414. [ Links ]

8. EATON, Charles; SHEPHERD, Andrew W. 2001. Agricultura por contrato. Alianza para el crecimiento. En: Boletín de Servicios Agrícolas de

9. FERRARO, Agustín. 2009. Reinventando el Estado. Por una administración pública democrática y profesional en Iberoamérica. Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas, INAP. [ Links ]

10. GUTIÉRREZ, Alejandro. 2010. «Neoinstitucionalismo económico y desempeño del sistema alimentario». En: Gutiérrez, A., Economía y políticas agroalimentarias, Capítulo 6, Caracas, Banco Central de Venezuela (en prensa). [ Links ]

11. HERNÁNDEZ, Juan Luis. ( 2009). «Evolución y resultados del sector agroalimentario en

12. KEY, Nigel; RUNSTEN, David. 1999. «Contract farming, smallholders, and rural development in

13. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

14. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO, MPD. 2001. Lineamientos generales del plan de desarrollo económico y social de la nación 2001 - 2007. En: http://www.mpd.gov.ve ; consulta 20/11/2009. [ Links ]

15. MOLTENI, Gabriel. 2006. «Principales aportes de

16. NORTH, Douglass. 1990. Institutions, institutional change and economic performance. United States of America: Cambridge University Press. [ Links ]

17. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

18. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

19. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

20. PARKER, Dick. 2008. «Chávez y la búsqueda de una seguridad y soberanía alimentaria». En: Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Vol. 14 ( 3): 51-54. [ Links ]

21. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, RBV. 2008a. Decreto con rango, valor y fuerza de ley de beneficios y facilidades de pago para las deudas agrícolas de rubros estratégicos para la seguridad y soberanía alimentaria. Decreto Nº 6.240, Gaceta Oficial N° 5.891, extraordinario, del 31/08/2008. [ Links ]

22. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, RBV. 2008b. Decreto con rango, valor y fuerza de

23. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, RBV. 2008c. Decreto con rango, valor y fuerza de Ley orgánica de seguridad y soberanía agroalimentaria. Gaceta Oficial N°5.889, extraordinario, del 31/07/2008. [ Links ]

24. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, RBV. 2008d. Ley del banco agrícola. Decreto Nº 6.243, Gaceta Oficial N° 5.891, extraordinario, del 31/07/2008. [ Links ]

25. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, RBV. 2008e. Ley de crédito para el sector agrario. Gaceta Oficial N° 5.890, extraordinario, del 03/06/2008. [ Links ]

26. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, RBV.

27. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, RBV. 2008g. Decreto con rango, valor y fuerza de Ley orgánica de seguridad y soberanía agroalimentaria. Gaceta Oficial N° 5.889, del 31/07/2008. [ Links ]

28. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, RBV. 2007. Decreto con rango, valor y fuerza de ley especial en defensa popular contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios. Gaceta Oficial Nº 38.628, del 16/02/2007. [ Links ]

29. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, RBV. 2005. Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Gaceta Oficial Nº 5.771, del 18/05/2005. [ Links ]

30. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, RBV. 2003. Ley de Pesca y Acuicultura. Gaceta Oficial N° 37.727, del 08/07/2003. [ Links ]

31. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, RBV. 2002. Ley de mercadeo agrícola. Gaceta Oficial N° 37.389, del 21/02/2002. [ Links ]

32. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 2001a. Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. Gaceta Oficial N° 37.285, del 18/09/2001. [ Links ]

33. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 2001b. Ley Orgánica de contribuciones parafiscales para el sector agrícola. Gaceta Oficial N° 37.337, del 03/12/2001. [ Links ]

34. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, RBV. 2001c. Ley de zonas especiales de desarrollo sustentable. Gaceta Oficial N° 5.556, Decreto N° 1.469, del 13/11/2001. [ Links ]

35. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, RBV. 1999. Constitución Nacional de

36. SHEJTMAN, Alexander. 1998. Agroindustria y pequeña agricultura: experiencias y opciones de transformación. En: CEPAL/GTZ/FAO (Eds.), Agroindustria y pequeña agricultura: vínculos, potencialidades y oportunidades comerciales, Santiago de Chile: Naciones Unidas. [ Links ]