Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista Venezolana de Estudios de la Mujer

versión impresa ISSN 1316-3701

Revista Venezolana de Estudios de la Mujer v.14 n.32 Caracas jun. 2009

Lineamientos para la psicoterapia de mujeres sobrevivientes a relaciones de pareja violentas. Una aplicación del psicoanálisis con perspectiva de género

Yurbin Aguilar

Psicóloga yurbinaguilar@yahoo.com Venezuela

RESUMEN

Presentamos los resultados de una investigación cualitativa realizada en dos etapas: la primera, documental de tipo bibliográfico, cuya técnica principal fue el registro de información en fichas para la elaboración del Marco Teórico, el cual se fundamenta en el psicoanálisis revisado y actualizado por psicoanalistas feministas. En la segunda etapa, trabajo de campo cuya técnica utilizada fue la entrevista enfocada, realizada a ocho mujeres protegidas en la Casa de Abrigo Argelia Laya. El objetivo general de la investigación es definir algunos lineamientos de atención psicoterapéutica breve, centrada y específica para mujeres sobrevivientes a relaciones violentas de pareja.

PALABRAS CLAVES: Psicoanálisis con perspectiva de género, cultura patriarcal, análisis crítico del discurso, psicoterapia.

ABSTRACT

We present the results of qualitative research, conducted in two stages: first, a documentary-type literature, whose main technique was the recording of information on cards for developing the theoretical framework, based on psychoanalysis revised and updated by feminist psychoanalysts. In the second stage in the field, the technique used was the focused interview, conducted on eight women in the Shelter House Argelia Laya. The overall objective of this research is to define some guidelines for short psychotherapeutic care, focused and specific to women survivors of violent relationships with partners.

KEYWORDS: psychoanalysis with a gender perspective, patriarchal culture, critical discourse analysis, psychotherapy.

Fecha de recepción de artículo: 13 febrero 2008 Fecha de aceptación de artículo: 18 febrero 2009

Se realizó una investigación cualitativa en dos etapas: la primera, documental de tipo bibliográfico y la segunda, en el campo.

Nos planteamos como objetivo general de investigación, determinar algunos lineamientos de atención psicoterapéutica breve, centrada y específica en mujeres sobrevivientes a relaciones violentas de pareja desde postulados psicoanalíticos con perspectiva de género y, en consecuencia,se determinaron los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar la representación de ser mujer dentro del contexto familiar de ocho usuarias de la Casa de Abrigo Argelia Laya.

2. Identificar los elementos constitutivos de la subjetividad femenina asociados al establecimiento de relaciones violentas de pareja en estas mujeres.

3. Conocer las representaciones sociales de las relaciones violentas de parejas.

4. Reconocer las consecuencias psicológicas de haber vivido relaciones violentas de pareja.

Para finalmente, y a partir de toda la información recabada, procesada y conjugada, alcanzar el objetivo general señalado.

La investigación documental de tipo bibliográfica permitió indagar:

1. El origen de la opresión femenina que asociamos con los orígenes de la cultura patriarcal.

2. Visibilizar los mecanismos que tiene la cultura para naturalizar, legitimar y sostener esa condición.

3. Profundizar en el proceso mediante el cual se constituye la violencia de pareja y cuáles características tiene la subjetividad femenina y masculina que se desarrolla en correspondencia a esta cultura.

4. Revisar los aportes de psicoanalistas feministas en materia de psicoterapia para mujeres.

La investigación de campo permitió buscar y procesar, mediante el análisis crítico del discurso, el saber de ocho mujeres sobrevivientes a relaciones crónicas y graves de violencia de pareja (protegidas en una casa de abrigo), para confrontarlo e integrarlo a la teoría revisada con el propósito de definir algunos lineamientos para la atención psicoterapéutica.

En esta investigación nos aproximamos a algunas hipótesis:

1. La que propone Sigmund Freud en Tótem y Tabú (1912- 1913), El Porvenir de una Ilusión (1927), El Malestar de la Cultura (1929/30) y El Porqué de la Guerra (1932 -1933).

2. La teoría de Lévi Strauss (1969) sobre las estructuras elementales del parentesco.

3. La del Derecho sexual primario de Carole Pateman (1995).

Aunque originalmente son hipótesis excluyentes, en esta investigación las articulamos en un mismo hilo conductor para dar cuenta, conjeturalmente, de los orígenes de la cultura y de la discriminación y la violencia hacia las mujeres.

Para revisar la constitución de la subjetividad, la dinámica intersubjetiva de las relaciones violentas de pareja y la intervención psicoterapéutica recurrimos a los aportes de Sigmund Freud (1973), revisados y actualizados a la luz de los aportes de psicoanalistas feministas como: Juliet Mitchell (1974), Gayle Rubin (1977), María Asunción González de Chávez (1993), Gioconda Espina (1997), Emilce Dio Bleichmar (1999), Graciela Abelin Sas (1999), Mabel Burin (2002) e Inés Castro (2002). Autoras que relacionan la comprensión psicoanalítica de la conformación de la subjetividad con el contexto externo y su ideología, pues parten de la convicción de que la constitución de la subjetividad es una representación inconsciente de la realidad social gobernada por las leyes patriarcales que son discursivas.

En un resumen bastante específico, podemos señalar que las principales conclusiones y resultados obtenidos mediante esta investigación fueron:

1. La opresión de las mujeres que se expresa en discriminación y violencia, la suponemos instalada en los orígenes de la cultura patriarcal mediante un primer crimen: la violación de las mujeres por el padre de la horda, luego intercambiadas entre los hombres de diferentes tribus para establecer alianzas.

2. La reproducción de este estado de cosas, a lo largo de la historia, se mantiene mediante la violencia simbólica y real que legitima la arbitrariedad cultural de la inferioridad de las mujeres y lo femenino, legitimando de igual forma el androcentrismo de la ley, la ciencia y la moral.

3. La socialización patriarcal, junto con la constitución de la subjetividad, son los mecanismos que tiene la cultura patriarcal para preservar en el tiempo la subordinación de las mujeres. Es así como las familias, los sistemas educativos, religiosos y de comunicación social; por señalar los más importantes, canalizan y transmiten desde los discursos simbólicos y corporales las identidades, funciones y estereotipos de género.

4. La mayoría de las mujeres entrevistadas consideran que fueron producto de embarazos no deseados por sus madres.

5. Tuvieron una mínima empatía materno-filial en los primeros años de vida que se expresó en ser poco acariciadas, amamantadas o cargadas y sí muy maltratadas o afectivamente abandonadas.

6. La percepción de la madre, representante del mundo exterior, fue, en la mayoría de los casos, la de una mujer omnipotente, rechazante y agresiva.

7. Frente a ella vivieron el desvalimiento más profundo, lo que las estructuró con un déficit narcisista primario y con mayores impulsos sádicos, llevándolas a una búsqueda de confirmación narcisista, mediante el sometimiento y la sumisión para merecer y retener el amor que temen perder y para neutralizar sus culpas ante los sentimientos de rencor que generó el desapego afectivo.

8. Esquema de relación ambivalente y hostil que reproducen en la adultez con las parejas y que marca a estas mujeres con una profunda insatisfacción. Con esa imagen maternal, que rechazan y reproducen, realizaron su identificación primaria y de género.1

9. Reportan una representación de sus padres que respondían al modelo masculino imperante, cuyas características eran el consumo de alcohol, la violencia intrafamiliar o el abandono a las hijas. En base a esa imagen paternal realizaron su elección de objeto.

10. Estas mujeres establecieron predominantemente, como representación de cualquier relación íntima, familiar y social, formas violentas de interrelación que repiten automáticamente.

Antes de reportar los lineamientos psicoterapéuticos es importante introducir algunas definiciones, tales como:

Psicoterapia breve y centrada

Es una aplicación rigurosa de la psicoterapia tradicional que se brinda por la situación de crisis vital de las usuarias y en el contexto en que se encuentran, dentro de las casas de abrigo. Procura revisar e iniciar la superación rápida de las consecuencias catastróficas de haber vivido violencia de pareja, su meta se limita a favorecer la construcción del pensamiento crítico y a quitar o reducir la sintomatología asociada al pánico exógeno que genera esa forma de violencia.

Asumimos como estrategia general de intervención, la propuesta por Mabel Burin, la construcción y deconstrucción de significaciones mediante la elaboración de juicios críticos de atribución y desatribución, entendiendo que mediante el juicio atributivo las mujeres asignan valor positivo a la identidad mujer-madre, haciendo que su vida gire en torno a esa identidad e inhibiendo o postergando otras posibilidades identificatorias en obediencia al mandato social. El juicio de desatribución permite cuestionar esa identidad, se realiza sobre la base del deseo hostil, (Burin, Mabel, 2002: 94) deseo que promueve la expulsión del yo de aquello que le es desagradable o ineficaz hacia un no yo que contenga lo expulsado.

Finalmente, entenderemos por Lineamientos psicoterapéuticos, los problemas en los que debemos hacer énfasis en el discurrir de la psicoterapia con mujeres que han estado inmersas en relaciones violentas de pareja.

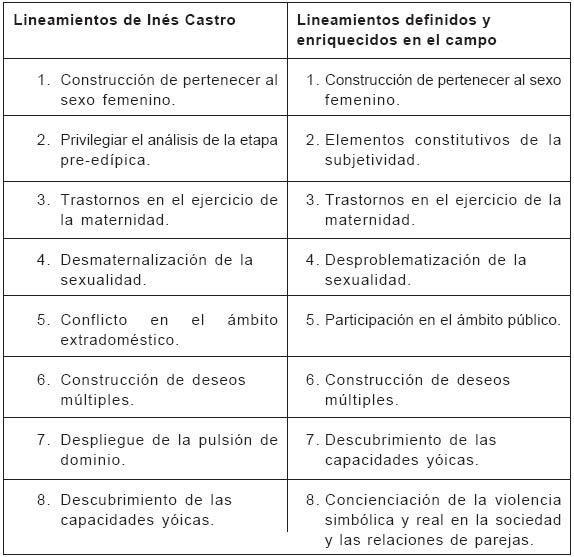

En el siguiente cuadro comparativo mostramos como los lineamientos psicoterapéuticos encontrados en la investigación bibliográfica se ampliaron y modificaron a partir de la investigación de campo: Explicitando brevemente los lineamientos tenemos:

1º Construcción de la conciencia de pertenecer al sexo femenino. Se buscará que: Reconozcan que a las mujeres se les atribuye un lugar social restringido y desvalorizado: el espacio doméstico.

Revisen las identidades femenina y masculina tradicionales versus la concepción de seres igualmente diferentes y con una incompletud estructural.

Analicen críticamente las condiciones socio-económicas e ideológicas imperantes en las que se desarrollan sus vidas, confrontándolas con la sociedad en general y con ideas emergentes y alternas.

Revisen los hitos históricos de los procesos de liberación femenina, con el fin de ir creando conciencia del sexo al que se pertenece y vinculación afectiva entre las mujeres.

2º Elementos constitutivos de la subjetividad.

Iniciar el análisis de la etapa pre-edípica y la edípica. Privilegiar, como propone Castro y confirman las ocho entrevistadas, el análisis de la etapa pre-edípica para trabajar la temprana y estructural identificación de las mujeres con sus propias madres.

Incorporar la verbalización y análisis de los abusos vividos en esa temprana etapa de la vida y sus efectos en la estructuración de la personalidad y en las relaciones íntimas que construyen.

Iniciar el análisis de la etapa edípica para someter a juicios críticos los aprendizajes tradicionales de género y la escogencia de pareja a imagen del padre.

3º Reflexión sobre los trastornos en el ejercicio de la maternidad.

El análisis de los roles paternos y maternos cargados de significación desde la cultura de dominación patriarcal, confrontándolos con las condiciones y situaciones reales de los padres, madres, compañeros y de las mismas mujeres, sin obviar los aspectos socialmente negados de la paternidad y la maternidad, tales como el desapego afectivo, el abandono, la violencia, la interrelación diferente con hijas e hijos a partir de los valores patriarcales e incorporando, por supuesto, reflexiones sobre actitudes alternativas.

4º Desproblematización de la sexualidad. Para favorecer la elaboración de los juicios de atribución y desatribución se propone:

Confrontar las características resaltantes de la sexualidad problematizada (degradación, genitalización, oposición jerárquica de los sexos y omisión o información falsa), así como sus consecuencias.

Articular la alternativa de una sexualidad responsable, informada, placentera y como íntimo vehículo de comunicación y afecto.

Desmaternalizar el sexo, ya que la maternalización ha sido la única expresión aceptable de la sexualidad para las mujeres.

5º Participación en el ámbito público.

Se les confrontará con las limitaciones que produce lo doméstico para el desempeño en el espacio público.

Se reflexionará y estimulará la formulación de un proyecto personal y las acciones para su concreción.

Se mantiene la preparación a las mujeres para un oficio, para la búsqueda de empleo y para la participación ciudadana.

6º Construcción de deseos múltiples.

Cuestionar los deslizamientos ideológicos que identifican la identidad femenina con la maternidad y la pasividad para que puedan acceder a aquellos aspectos de la constitución del aparato psíquico que son la base de la autonomía. Para estimularlo, en las sesiones de trabajo en grupo se propone presentar las diferentes expresiones del deseo: en el saber, el poder, la sexualidad, el arte, la recreación, por señalar algunas, para así evidenciar que su expresión maternal no agota el ser mujer y, a partir de esas exposiciones generadoras, formular las preguntas para favorecer la elaboración de los juicios de desatribución y atribución.

7º El descubrimiento de las capacidades yóicas.

Visualizar los recursos personales que tienen.

Visualizar los potenciales a desarrollar.

8º Concienciación de la violencia simbólica y real presente en la sociedad y en las relaciones de pareja.

Desnaturalizar la relación entre atracción sexual y diferencia jerárquica entre los sexos.

Facilitar que las mujeres puedan reconocer y cuestionar las expresiones de violencia simbólica a las que han estado sometidas, la dinámica interpersonal en la que se desarrolla, su aporte a ella y la repetición del guión, como forma mortal de negar la incompletitud.

Confrontación de la violencia como medio válido y aprobado socialmente para lograr el sometimiento del otro y la otra, que viola derechos humanos y obstaculiza el desarrollo personal y nacional.

Reflexionar sobre el núcleo de desilusión ante un deseo de amor y cariño no atendidos, y la consecuente vivencia de infertilidad emocional en la relación con las madres, los padres y las parejas, de seres a los que se les ha venido negando, reprimiendo y proyectando su incompletitud.

Verbalizar las consecuencias cognitivas, emocionales y conductuales de la violencia vivida para resignificarlas e implementar, en la medida de lo posible,estrategias para su superación.

Finalmente, aspiramos a que esta propuesta de atención psicoterapéutica permita no sólo recuperar capacidades yóicas aplanadas por la violencia vivida, sino que potencialice y empodere a las usuarias de las casas de abrigo para reiniciar una vida libre de violencia y para favorecer el desarrollo de aspectos negados dentro de su condición humana y ciudadana.

Creemos que esta propuesta puede implementarse en las unidades de atención integral que nos exige la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, luego corresponderá hacerles seguimiento y evaluación.

Notas:

1 Identificación primaria es el modo primitivo de constitución del sujeto sobre el modelo del otro, que no es secundario a una relación previamente establecida en la cual el objeto se presentaría desde un principio como independiente. (J. Laplanche y J. M. Pontalis, 1979: 196).

Identificación de género es un ideal del yo mujer u hombre, un prototipo al cual se toma como modelo y al que el yo tiende a adaptarse, se organiza en la etapa pre edípica.

Referencias bibliográficas

1. Abelin Sas, Graciela (1999). La leyenda de Schehrezade en la vida cotidiana. En Burin, Mabel y Dio Bleichmar, Emilce (comp.). Género, psicoanálisis, subjetividad. Buenos Aires: Paidós. [ Links ]

2. Bolívar, Adriana (1997). El análisis crítico del discurso: Teoría y compromiso. En Episteme, NS. Revista del Instituto de Filosofía. Vol. 17, Nº 1 -3, pp23 – 45. UCV – FHE. Caracas. [ Links ]

3. Burin, Mabel (1992). Familia y Subjetividad femenina: la madre y su hija adolescente. En Giberti, Eva y Fernández Ana María (comp.). La mujer y la violencia invisible. Buenos Aires: Sudamerican. [ Links ]

4. ____________ (1999). Género y psicoanálisis: subjetividades femeninas vulnerables. En Burin, M. y Dio Bleichmar, E. (comp.) Género, psicoanálisis, subjetividades. Buenos Aires: Paidós. [ Links ]

5. ____________ (2002). Estudios sobre la subjetividad femenina. Mujeres y salud mental. Buenos Aires: Librería de Mujeres. [ Links ]

6. Castro, Inés (2002). Psicoterapia de mujeres. Algunos aspectos relevantes. En Estudios sobre la subjetividad femenina. Mujeres y salud mental. Buenos Aires: Librería de Mujeres. [ Links ]

7. Dio Bleichmar, Emilce (1994). Feminidad/masculinidad. Resistencias en el psicoanálisis al concepto de género. En Burin, M. y Dio Bleichmar, E. (comp.) Género, psicoanálisis, subjetividades. Buenos Aires: Paidós. [ Links ]

8. _____________ (1999). Feminidad / masculinidad. Resistencias en el psicoanálisis al concepto de género. En Burin, M. y Dio Bleichmar, E. (comp.) Género, psicoanálisis, subjetividades. Buenos Aires: Paidós. [ Links ]

9. Espina, Gioconda (1997). Psicoanálisis y mujeres en movimiento. Caracas: Ediciones FACES - UCV. [ Links ]

10. Freud, Sigmund. (1973). Obras Completas. Madrid: Biblioteca Nueva. [ Links ]

11. Gayle, Rubin (1975). El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo. México. Nueva Antropología, Vol. VIII, Nº. 30. [ Links ]

12. González de Chávez, María Asunción. (1993). Conformación de la subjetividad femenina. En Cuerpos y subjetividades femeninas. Salud y género. Buenos Aires: Siglo XXI. [ Links ]

13. Laplanche, Jean y Pontalis Jean – Bertrand. (1979). Diccionario de Psicoanálisis. Barcelona: Labor. [ Links ]

14. Lévi Strauss, Claude. (1969). Las Estructuras Elementales del Parentesco. Buenos Aires: Paidós. [ Links ]

15. Mitchell, Juliet (1974). La Sagrada Familia. En Mitchell, Juliet. Psicoanálisis y feminismo. Freud, Reich, Laing y las mujeres. Barcelona: Anagrama. [ Links ]

16. Pateman, Carole. (1995). El contrato sexual. Barcelona: Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana. [ Links ]

17. Wodak, Ruth (2003). De que trata el Análisis Crítico del Discurso. Resumen de su historia, sus conceptos fundamentales y su desarrollo. En Wodak, Ruth y Meyer, Michael (Comp.) Métodos de Análisis Críticos del Discurso. Barcelona: Gedisa Editores. [ Links ]