Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista Venezolana de Estudios de la Mujer

versión impresa ISSN 1316-3701

Revista Venezolana de Estudios de la Mujer v.14 n.32 Caracas jun. 2009

Vulnerabilidad de la mujer victima de violencia ante en VIH en Venezuela. Investigación realizada en 2006 - 2007

Magdymar León

Psicóloga clínica magdymarleon@yahoo.com Venezuela

Marco Conceptual

Los temas Mujer y VIH, Violencia contra las mujeres y Vulnerabilidad de la mujer ante el VIH, aunque están íntimamente relacionados, no han sido suficientemente analizados, visibilizados y abordados en Venezuela; ni por las instituciones y personas que trabajan con ellos día a día y mucho menos por las mujeres mismas.

La realidad es que la proporción mundial de mujeres infectadas por VIH ha aumentado progresivamente.

El incremento de las cifras de mujeres infectadas denota un cambio en la dinámica de la epidemia a nivel mundial y nacional, lo que ha puesto en relieve la vulnerabilidad de las mujeres ante la infección.

Esta alta vulnerabilidad de las mujeres está determinada por diversos factores, unos asociados a desigualdades de género y otros, a factores biológicos. Carlos del Río Chiriboga (1997) señala tres motivos por los cuales la epidemia del VIH/Sida está aumentando tan rápidamente en las mujeres:

a) Motivos Biológicos: Por ser la parte receptiva del coito heterosexual, gran parte de la mucosa vaginal se expone al semen, que contiene mayor concentración de virus que el fluido vaginal. Teniendo mayor riesgo las niñas y adolescentes, en quienes la inmadurez genital impide que su mucosa funcione como una barrera efectiva contra los patógenos.

b) Motivos Epidemiológicos: En el caso de mujeres jóvenes que mantienen actividad sexual con hombres mayores, tienen mayor riesgo de infección, ya que éstos pueden haber adquirido la infección en contactos sexuales anteriores. Otra razón epidemiológica viene dada por la mayor probabilidad de las mujeres a recibir transfusiones sanguíneas asociadas a situaciones obstétricas

c) Motivos Sociales: Tienen que ver con el comportamiento sexual esperado para cada sexo, enfatizando por ejemplo, la permisividad social a la infidelidad masculina, entre otras.

Por su parte Ricardo García Bernal (2004) enfatiza que la vulnerabilidad de las mujeres está asociada fundamentalmente a desigualdades de Género. Entendiendo el Género, como una construcción social que determina lo que significa ser hombre y ser mujer; en la que se genera una desigualdad en la relación de poder entre hombres y mujeres. Esto coloca a las mujeres en desventaja en diversos niveles: individual, familiar, comunitario y en la sociedad en general; que se manifiesta en la libertad para tomar decisiones, el acceso a recursos y oportunidades, el acceso a la economía y en definitiva, en la toma de control de sus propias vidas.

Aspectos como: el uso y negociación del condón, la iniciativa de tener sexo, y la relación con parejas sexuales de mayor edad que la mujer, son sólo unos ejemplos de situaciones referentes a la vida sexual de las mujeres donde existe una desigualdad de género con la que ésta debe enfrentarse.

Este mismo autor reconoce la vulnerabilidad biológica de la mujer y señala que la transmisión del VIH de hombre a mujer es entre dos y tres veces más probable que la transmisión de mujer a hombre, aunque algunos estudios han reportado que la probabilidad de transmisión de hombre a mujer es de hasta 10 veces mayor que de mujer a hombre.

La posición subordinada y desigual de la mujer con respecto al hombre, le dificulta la protección ante el VIH, factor aún mayor cuando existe una situación o una relación de violencia en donde la mujer no puede insistir en la fidelidad, exigir el uso de preservativo o rechazar tener relaciones sexuales con su compañero, aún cuando sospechara que está infectado. En el Informe de la Epidemia del Sida para el 2006 de ONUSIDA, se señala que las mujeres son objeto de un fuerte estigma a causa de prejuicios sobre sus comportamientos sexuales de riesgo aunque no los hayan practicado en absoluto y su asociación con el VIH. Un estudio reciente en cuatro ciudades de la India comprobó que, aunque casi el 90% de las mujeres VIH positivo habían sido infectadas por sus esposos, se enfrentaban a más estigma y discriminación que los varones y a menudo se las culpaba de la enfermedad de sus cónyuges. Las mujeres que vivían con la familia del esposo corrían riesgo de ser expulsadas del hogar si éste fallecía y muchas tenían dificultades para encontrar a alguien que las cuidara cuando ellas mismas enfermaban (OIT, 2003). Esto también es habitual en otras regiones.

Tal y como se señala en el informe de LACCASO (2003):

Diariamente las mujeres que viven con VIH/Sida deben enfrentarse a la discriminación y al estigma social; el rechazo como manifestación del estigma se refleja cuando estas mujeres se encuentran con dificultades para incorporarse a actividades sociales. Por el miedo al rechazo muchas mujeres seropositivas pueden recurrir a estrategias de ocultamiento, que las aíslan y las excluyen de acceder a espacios que les corresponden por derecho, sentimientos como soledad, inseguridad, ansiedad, dolor y depresión son experimentados por muchas de ellas.

Es evidente cómo las desigualdades de género y la Violencia contra las mujeres, expresadas a través de diversas manifestaciones de agresión y discriminación, afectan directamente su salud sexual y reproductiva en tanto coartan o frenan su autonomía sexual, obstaculizan su acceso a la salud, incrementan la probabilidad de embarazos no deseados y dificultan su protección contra las ITS y el VIH.

Sin embargo, el profundizar en cómo operan estas desigualdades y sobre todo cómo incidir en las mismas y sus consecuencias, requiere de mayores estudios e investigaciones.

Vandale, Liguori y Rico (1997) en la realización de un taller para Una Agenda Latinoamericana de investigación-acción sobre mujeres y Sida realizado en México en 1995, identificaron una serie de aspectos fundamentales para poder comprender la epidemia del Sida desde la perspectiva de Género:

Falta de Percepción de riesgo de ITS/Sida: Se necesitan investigaciones sobre los factores culturales que impiden a las mujeres tomar conciencia del riesgo que corren respecto al VIH/Sida y otras enfermedades.

Obstáculos para negociar Prácticas Sexuales más Seguras: Se pueden identificar grupos de mujeres que sí perciben el riesgo de infección pero no son capaces de cambiar su situación, y sugieren estudiar a quienes sí lo hacen, pues ellas pueden dar la clave para ayudar a las que no pueden o no saben hacerlo.

El papel de diferentes Instituciones Sociales: Es necesario explorar cómo diversas instituciones refuerzan los estereotipos femenino y masculino, y en qué medida favorecen u obstaculizan la prevención del VIH/Sida.

Los Medios masivos de Comunicación: Analizar el concepto del Sida promovido por los medios de comunicación, que lo muestra como una enfermedad de homosexuales y trabajadoras sexuales, sin dar cuenta de los cambios que ha venido sufriendo la epidemia, que viene afectando un mayor número de mujeres.

Las Iglesias: Cómo es la influencia de las iglesias en la construcción social de los géneros y cómo es su injerencia directa en las políticas o planes de prevención del VIH/Sida.

La Educación Formal: Cómo es manejada la información para la prevención del Sida y otras infecciones en los diferentes niveles escolares, cómo está reflejada en los planes de estudio y cómo están capacitados/das los/las docentes para brindar esta información.

Investigación

En el año 2006 AVESA, con el financiamiento de UNIFEM región Andina, realizó un estudio para Visibilizar la interrelación de la Violencia contra las mujeres y el VIH en Venezuela, incrementando la posibilidad de prevenir la Violencia contra las mujeres, que las mismas se protejan contra la infección por VIH y puedan tener un mayor acceso a los servicios de salud.

Planteó como primera necesidad o resultado el establecimiento de datos cualitativos y cuantitativos sobre la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia ante el VIH en Venezuela, que puedan servir como fuente de información válida y confiable para desarrollar programas y líneas de acción, tanto a nivel de las organizaciones gubernamentales (OGs) y no gubernamentales (ONGs) que trabajan directamente con las mujeres, mujeres víctimas de violencia, mujeres que viven con VIH y mujeres en general, para el diseño y creación de políticas públicas en el tema.

La investigación se desarrolló en un período de 12 meses y abarcó de abril de 2006 a abril de 2007. Su objetivo fue el Diagnóstico de la Interrelación entre el fenómeno de la Violencia contra las Mujeres y la Infección del VIH-Sida que cuente con datos cualitativos y cuantitativos sobre la realidad del problema, resaltando el grado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia ante el VIH-Sida en nuestro país.

Se trabajó con 224 mujeres de los estados Aragua, Carabobo, Lara, Zulia y Área Metropolitana de Caracas. Ciento y cincuenta respondieron directamente las encuestas, setenta y cuatro participaron en los grupos focales y diecisiete (17) organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con trabajo en el área.

Principales resultados cuantitativos

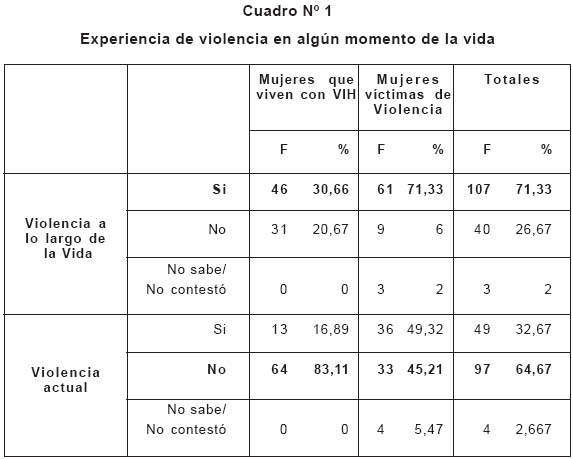

Es significativo el número de mujeres encuestadas que señalan haber vivido alguna forma de violencia a lo largo de la vida, son 107 de un total del 150 (71,33%). Hay que destacar que la violencia contra la mujer es identificada por ambos grupos. Es reconocida por las mujeres que asisten a organizaciones que abordan esta problemática, pero también por aquellas que viven con VIH.

Al identificar el tipo de violencia vivida a largo de la vida, hay una clara tendencia a reconocer la violencia de pareja experimentada por la propia mujer encuestada (28 mujeres viven con VIH y 56 mujeres víctimas de violencia), seguida de la violencia que vieron en sus padres (13 mujeres viven con VIH y 14 mujeres víctimas de violencia).

Luego se encuentra el Maltrato Infantil y el Acoso Sexual, y en tercer y cuarto lugar están la Violencia sexual y el Abuso sexual infanto juvenil.

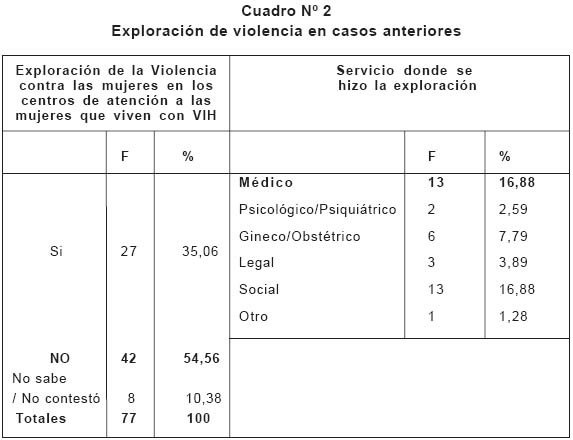

La mayor cantidad de mujeres que viven con VIH reportaron que en sus casos NO fueron explorados antecedentes de violencia contra las mujeres en los diversos centros de atención (54,56%). Sólo un 35,06% reconoce que SI fueron explorados tales antecedentes, y los servicios de atención donde esta exploración se realizó corresponde en mayor medida a los de Atención Médica (16,88%) y Social (16,88%).

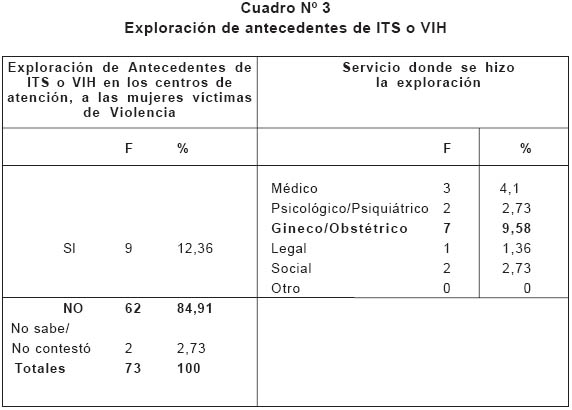

Por su parte, el 84,91% de las mujeres víctimas de violencia señalan que en sus casos NO se exploraron antecedentes de ITS o VIH en los centros de atención. Sólo un 12,36% señala que la exploración SI fue realizada y fundamentalmente en Servicios Gineco-obstétricos.

Un 38% de las mujeres encuestadas consideran que la atención recibida en los diversos servicios SI mejora su salud sexual y reproductiva, de éstas un 30% son víctimas de violencia y sólo un 8% viven con VIH. Por otra parte, un 26% considera que esta atención NO mejora su salud sexual y reproductiva, de éstas el 18% viven con VIH y 8% son víctimas de violencia. Hay un grupo significativo de mujeres que No saben o no contestan esta pregunta.

Se aprecian dos tendencias: las mujeres víctimas de violencia tienden a valorar positivamente los servicios de atención, mientras que las mujeres VIH tienden a valorarlos negativamente.

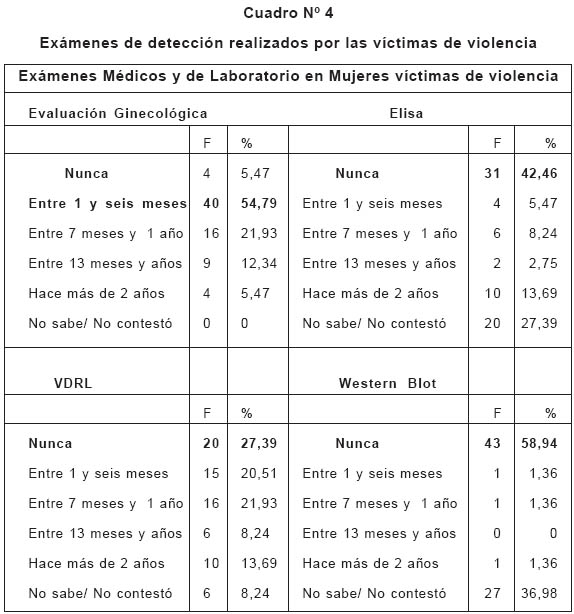

La Evaluación Ginecológica es el examen que las mujeres víctimas de violencia encuestadas se realizan en mayor medida, todas lo conocen (ninguna mujer marcó la respuesta No sabe/No contestó) y el porcentaje de mujeres que Nunca se lo ha realizado es el más bajo (5,47%) en comparación con las otras pruebas; el mayor número de mujeres se ha realizado esta evaluación en un lapso entre 1 y 6 meses (54.79%).

De las pruebas de laboratorio asociadas a ITS y VIH la más conocida es el VDRL (sólo 8,24% señala No sabe/ No contestó), seguida de la prueba ELISA (27,39% Ns/Nc) y por último, la menos conocida, el Western Blot (36,98%). Un 27,39% de estas mujeres Nunca se ha realizado una prueba de VDRL, el 42,46% Nunca se ha realizado una prueba ELISA y el 58,94% Nunca se ha realizado un Western Blot.

De acuerdo a estos datos, las mujeres víctimas de violencia están menos informadas y/o se realizan menor número de pruebas y exámenes para detectar ITS, en comparación a pruebas y exámenes que abordan otras áreas de su salud sexual y reproductiva.

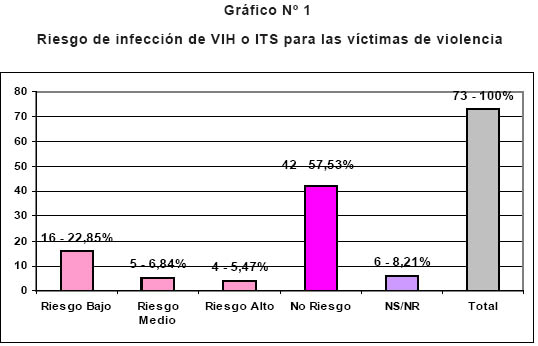

El mayor porcentaje de mujeres víctimas de violencia encuestadas considera NO tener riesgo de infección al VIH ni a las ITS (42 mujeres que son el 57,53%).

De las mujeres que consideran estar en Riesgo de infección al VIH o ITS, 22,85% consideran que éste Riesgo es Bajo, 6,84% lo consideran Medio y apenas un 5,47% los consideran Alto Riesgo.

La investigación visibilizó cómo las desigualdades de género y la Violencia contra las mujeres, a través de diversas manifestaciones de agresión y discriminación, afectan directamente su salud sexual y reproductiva, en tanto coartan o frenan su autonomía sexual, obstaculizan su acceso a la salud y dificultan su protección contra las ITS y contra el VIH.

Principales resultados cualitativos

Los resultados de los grupos focales arrojaron que la construcción de la sexualidad en las mujeres y las decisiones sobre su salud sexual y reproductiva están cargadas de una educación sexual basada en inequidades de género que determinan una falta de apropiación de su deseo sexual, de su cuerpo y una carencia de estrategias para prevenir infecciones que las coloca en un lugar de subordinación respecto al hombre. Es éste quien toma las mayores decisiones y/o la mujer se coloca en el lugar de satisfacer sus deseos, siguiendo el patrón cultural establecido. Todos estos elementos determinan tanto la problemática de la infección por VIH en las mujeres, como el problema de la violencia.

Las mujeres tienen mayor facilidad en la toma de decisiones sobre su salud sexual y reproductiva en el tema de la maternidad más que en otros aspectos como placer, infecciones de transmisión sexual e incluso tener relaciones sexuales.

Es indiscutible el efecto que tiene el vivir con VIH en la salud sexual y reproductiva de las mujeres; ellas deben adaptarse a una nueva condición de salud que amerita ajustes y aprendizaje de estrategias. No todas son capaces de alcanzarlos, muchas se niegan a mantener relaciones de pareja y a continuar con su vida sexual, bien por falta de herramientas, por el impacto de la infección o por temor al rechazo de futuras parejas. Hay quienes logran adquirir modos asertivos de vivir con la infección, siempre luego de la ayuda y orientación de otras/os. Otras mujeres, aun cuando están conscientes de los riesgos para su salud y la de otros, al mantener actividad sexual no protegida, mantienen las mismas conductas ajustadas a la educación sexual problematizada que han recibido.

A las mujeres les cuesta asociar Violencia y VIH, ya que reconocen o identifican la violencia sólo cuando hay manifestaciones graves y fundamentalmente reconocen la violencia física y sexual. Aunque las mujeres reconocen la Violencia vivida, no la asocian con el Riesgo de infección por VIH, hablan del efecto de la violencia en la toma de decisión a la hora de mantener relaciones sexuales pero no conectan esto con la posibilidad de infección y si lo hacen, lo ven de manera muy remota. En la mayoría de las mujeres, la asociación apunta más a la conexión con la inequidad de género e incluso con la educación sexual recibida y su construcción de la sexualidad. Al no percibirse en riesgo de infección, las mujeres no utilizan métodos de protección, consideran que el mantener una sola pareja las protege del VIH.

Conclusiones

La vulnerabilidad de las mujeres ante el VIH no está dada sólo por la Violencia contra las mujeres, sino además por su condición económica, educativa y social, así como por el lugar de subordinación producto de nuestra construcción cultural de la sexualidad y por la inequidad de género establecida socialmente.

Las conclusiones de esta investigación están orientadas a que el problema de la epidemia del VIH en Venezuela debe ser abordado de manera integral, donde se consideren tanto los aspectos relacionados con la mujer que vive con VIH, como con la construcción de la sexualidad femenina y masculina; y con cómo están determinados unos y otras en el problema.

Es obligación de los organismos que dictan las políticas públicas en materia de Mujer – Salud y VIH en el país, incorporar líneas de trabajo en estos temas, que además estén coordinadas entre las diversas organizaciones competentes tanto gubernamentales como no gubernamentales.

El trabajo debe estar dirigido tanto a la atención de las mujeres que ya viven con una o ambas problemáticas, como también a la prevención de la Violencia contra las mujeres y su infección por VIH, considerando a las mujeres mismas con su realidad, necesidades y problemas, siendo ellas protagonistas de este proceso.

Referencias Bibliográficas

1. García, Bernal (2004) Reducir la Vulnerabilidad de las mujeres. Campaña mundial contra el Sida 2004. Revista Conciencia Latinoamericana (Página 30). [ Links ]

2. Del Río Chiriboga, C (1997): Introducción. Mujer y Sida: conceptos sobre el tema. En: Situación de las Mujeres y el VIH/Sida en América Latina. Ediciones del Instituto Nacional de Salud Pública. México. [ Links ]

3. Cloet, R (2006) Nunca pensé que esto me podía pasar a mí. VIH/Sida y género en Ecuador. UNIFEM. [ Links ]

4. ONUSIDA (2006): El impacto del SIDA sobre las personas y las sociedades. En www.unaids.org. [ Links ]

5. LACCASO (2003): Monitoreo y Evaluación de la Respuesta de Venezuela al compromiso de la Declaración de la UNGASS. [ Links ]

6. Vandale, S; Liguori, A; y, Rico, B (1997) Una Agenda latinoamericana de Investigación- Acción sobre Mujeres y Sida. En: Situación de las mujeres y el VIH/SIDA en América Latina. Ediciones del Instituto Nacional de Salud Pública. México. [ Links ]

7. León y Lugo (2006) Vulnerabilidad de la Mujer víctima de violencia ante el VIH/Sida en Venezuela. AVESA - UNIFEM [ Links ]