I. INTRODUCCIÓN

La literacidad, entendida como la capacidad de leer y escribir de manera efectiva y significativa, es un componente fundamental del desarrollo educativo y personal de los individuos. No se limita únicamente a la decodificación de textos o a la capacidad de escribir palabras y oraciones, sino que también incluye la comprensión, interpretación, análisis y creación de textos en diferentes contextos y formatos1. En una sociedad cada vez más globalizada e interconectada, la literacidad adquiere un rol crucial, ya que permite a las personas acceder a la información, comunicarse de manera efectiva y participar plenamente en la vida social, cultural y económica.

En el ámbito educativo, la literacidad se ha convertido en una prioridad fundamental. Los sistemas educativos de todo el mundo están adoptando enfoques integrados y multidisciplinarios para enseñar y mejorar las habilidades de literacidad de los estudiantes. Esto incluye no solo la instrucción en lectura y escritura, sino también el desarrollo de habilidades críticas como la alfabetización digital, la literacidad mediática y la capacidad de evaluar información de manera crítica. Estas competencias son esenciales en el siglo XXI, donde la información es abundante y está disponible en múltiples formatos y plataformas 2.

La promoción de la literacidad también tiene importantes implicaciones sociales y económicas. Las personas con altos niveles de literacidad tienden a tener mejores oportunidades de empleo, mayores ingresos y una mejor calidad de vida. Además, la literacidad está estrechamente relacionada con otros aspectos del desarrollo humano, como la salud, la participación cívica y la cohesión social 3. De esta manera, los individuos alfabetizados son más capaces de entender y seguir instrucciones médicas, participar en procesos democráticos y contribuir a sus comunidades de manera significativa. Por tanto, la literacidad no solo beneficia a los individuos, sino que también fortalece el tejido social y económico de las comunidades y naciones 4.

A pesar de su importancia, la literacidad enfrenta desafíos significativos en muchas partes del mundo 5. En numerosos países en desarrollo, una gran proporción de la población todavía carece de habilidades básicas de literacidad, lo que limita su capacidad para acceder a oportunidades educativas y económicas. Además, las disparidades socioeconómicas, las barreras lingüísticas y las deficiencias en los sistemas educativos contribuyen a perpetuar el analfabetismo y la baja literacidad. Por ello, es esencial que los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades trabajen juntos para implementar programas y políticas que fomenten la literacidad para todos, asegurando que cada persona tenga la oportunidad de desarrollar las habilidades necesarias para prosperar en el mundo moderno 6.

Con estas premisas, se ha evaluado la implementación de metodologías educativas basadas en la literacidad para la enseñanza de asignaturas como lengua y literatura, buscando no solo mejorar las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes, sino también desarrollar su capacidad crítica y analítica. Estas metodologías incluyen estrategias como la lectura guiada, la escritura creativa, el análisis de textos diversos y el uso de tecnologías digitales para fomentar una comprensión más profunda y contextualizada de los materiales de estudio. Los resultados han mostrado que estos enfoques no solo aumentan el rendimiento académico, sino que también promueven una mayor motivación e interés por el aprendizaje, fortaleciendo así el desarrollo integral de los estudiantes.

Para el abordaje de este trabajo, se pretende indagar en qué medida las técnicas de literacidad son determinantes en la mejora de los procesos cognitivos de los estudiantes de secundaria, cuál es el nivel de formación didáctica del docente para el logro de competencias de comprensión lectora y la expresión oral de los estudiantes, y cuál es el grado de literacidad de habilidades cognitivas, educacionales y aplicadas al contexto en los estudiantes. Además, se busca desarrollar competencias de comprensión literal, inferencial y crítica, y determinar qué técnicas pedagógicas de literacidad contribuyen a la mejora de los procesos cognitivos de los estudiantes.

II. DESARROLLO

Fortalecer la enseñanza y el aprendizaje a través de técnicas de literacidad pedagógica tiene como propósito desarrollar competencias y habilidades individuales necesarias para el procesamiento de la información 7. En diversos contextos, sean estos culturales o socioeconómicos, es necesario superar barreras como la carencia de recursos didácticos, la pobreza y las brechas digitales, lo cual es fundamental para comprender la dinámica de los aprendizajes desde una perspectiva local. Por lo tanto, los procesos educativos tienen la misión de fomentar la construcción argumentativa mediante una revisión crítica de los elementos curriculares, adaptándose a diferentes escenarios y fortaleciendo la formación académica. Esto implica superar las limitaciones pedagógicas y la falta de implementos didácticos, optimizando así los procesos de literacidad y elevando la calidad del aprendizaje en los contextos educativos.

Teorías reconocidas como las propuestas por Piaget y Vygotski 5 refieren a la diversidad de metodologías, estrategias y técnicas activas, donde el constructivismo educacional, emerge hacia la práctica de la literalidad cómo proceso metodológico efectivo para la enseñanza y la gestión del aprendizaje, considerando al estudiante como protagonista activo de su propio desarrollo cognitivo y lingüístico. Por otra parte, otorgar relevancia al contexto y a los recursos adecuados para la práctica educativa, a través, de la inserción de la literacidad pedagógica, enfatiza los mecanismos de comunicación y de ámbito sociopolítico según la perspectiva de Foucault 6.

Al respecto, la teoría constructivista y la cognitiva permiten incorporar la lectoescritura y las competencias lingüísticas esenciales como práctica a las necesidades individuales; otras estrategias cómo el aprendizaje basado en el juego, son fundamentales para crear espacios promotores de aprendizaje 7. En este sentido las teorías educativas promueven el uso de tecnología y de recursos didácticos innovadores, proporcionando robustez a los procesos de aula y acentuando una fortalecida acción docente para el desarrollo efectivo de competencias de comprensión de conceptos complejos y la aplicación de conocimientos.

La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 8 también es relevante en este campo. Ausubel argumenta que el aprendizaje significativo ocurre cuando los nuevos conocimientos se conectan de manera sustancial y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe. Esto implica que la enseñanza debe estar estructurada de tal manera que permita a los estudiantes relacionar nuevos conceptos con sus conocimientos previos, facilitando una comprensión más profunda y duradera. Además, la teoría de la alfabetización crítica, desarrollada por Paulo Freire 8,9, enfatiza la importancia de empoderar a los estudiantes a través de la educación para que puedan analizar y cuestionar las estructuras de poder y desigualdad en la sociedad. Freire argumenta que la alfabetización no debe ser solo la capacidad de leer y escribir, sino también la capacidad de leer el mundo críticamente y participar activamente en la transformación de la sociedad. En este contexto, la literacidad pedagógica implica no solo la adquisición de habilidades técnicas, sino también el desarrollo de un pensamiento crítico y una conciencia social.

Además, la teoría del procesamiento de la información, que se basa en modelos cognitivos, explica cómo los individuos perciben, procesan, almacenan y recuperan información. Esta teoría proporciona una base para entender cómo se pueden diseñar actividades de aprendizaje que optimicen la adquisición y el uso de la información. En el ámbito de la literacidad, esto puede implicar el uso de estrategias metacognitivas para ayudar a los estudiantes a planificar, monitorear y evaluar su propio aprendizaje.

A. La literacidad en el contexto ecuatoriano

En el contexto ecuatoriano, la enseñanza crítica literaria a estudiantes de secundaria, en la disciplina de Lengua, ha mostrado que los estudiantes presentan un desempeño regular en lectura exhaustiva, comprensión de textos, análisis de los personajes y limitada interpretación de los estilos literarios 12. Además, se ha podido observar que existe una necesidad de la lectura exegética para el desarrollo de competencias en prácticas discursivas y análisis de textos. De modo similar, el desarrollo de las competencias y habilidades lectoras deriva del empleo de procesos dinámicos influenciados por el tipo de estrategias pedagógicas empleadas.

En el Ecuador existe un limitado desarrollo del análisis de textos que integren la cognición y la metacognición en los estudiantes, esto refleja que los estándares para el nivel de lectura están por debajo de los mínimos esperados 5. De esta manera se produce un declive en el dominio de los aprendizajes y habilidades debido a la desmotivación generalizada hacia los nuevos conocimientos.

El contexto ecuatoriano muestra que una gran parte de los estudiantes enfrenta dificultades significativas en el desarrollo de habilidades de literacidad crítica. Factores como la falta de recursos didácticos adecuados, la insuficiente formación de los docentes en estrategias de enseñanza centradas en la literacidad y las limitaciones en el acceso a tecnologías educativas contribuyen a este problema. Además, las disparidades socioeconómicas juegan un papel crucial, ya que los estudiantes de áreas rurales y de comunidades marginadas a menudo tienen menos oportunidades de acceder a materiales de lectura de calidad y a programas educativos que promuevan habilidades avanzadas de literacidad.

La brecha en los niveles de literacidad no solo afecta el rendimiento académico de los estudiantes ecuatorianos, sino que también limita su capacidad para participar plenamente en la sociedad. La falta de habilidades de lectura y escritura adecuadas reduce las oportunidades de empleo y perpetúa ciclos de pobreza y exclusión social. Es imperativo que las políticas educativas en Ecuador se enfoquen en mejorar la literacidad a través de la implementación de metodologías pedagógicas innovadoras que integren la cognición y la metacognición, así como en la inversión en la formación continua de los docentes. Solo a través de un enfoque holístico y equitativo se podrán superar las barreras existentes y garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar competencias de literacidad esenciales para su futuro.

B. Habilidades cognitivas que se desarrollan en prácticas de literacidad

Las prácticas de literacidad, que abarcan tanto la lectura como la escritura y el análisis crítico de textos, desarrollan una amplia gama de habilidades cognitivas esenciales para el aprendizaje y el pensamiento crítico. Estas habilidades son fundamentales no solo para el rendimiento académico, sino también para la vida cotidiana y el desarrollo personal. A continuación, se describen algunas de las principales habilidades cognitivas que se fomentan a través de estas prácticas.

La comprensión lectora

Es una habilidad clave desarrollada a través de la literacidad. Esta habilidad implica la capacidad de entender y procesar la información que se lee, identificar las ideas principales y los detalles importantes, y hacer conexiones entre diferentes partes del texto. La comprensión lectora también incluye la habilidad de inferir significados, interpretar el tono y el propósito del autor, y evaluar la credibilidad y la relevancia de la información. Estas competencias son cruciales para el éxito académico y profesional, ya que permiten a los estudiantes entender y utilizar la información de manera efectiva.

La escritura

Es otra competencia clave desarrollada en las prácticas de literacidad. Escribir de manera efectiva requiere una serie de habilidades cognitivas, incluyendo la organización de ideas, la capacidad de argumentar de manera coherente y persuasiva, y la habilidad de revisar y editar el propio trabajo para mejorar la claridad y la precisión. La escritura también fomenta el pensamiento reflexivo, ya que los estudiantes deben considerar cómo comunicar sus ideas de manera que sean comprensibles y convincentes para los demás. Además, la escritura ayuda a consolidar el aprendizaje, ya que los estudiantes procesan y articulan la información de manera más profunda.

La metacognición

La metacognición se refiere a la capacidad de reflexionar sobre y controlar los propios procesos de pensamiento y aprendizaje. En el contexto de la literacidad, esto puede incluir la habilidad de monitorear la propia comprensión mientras se lee, ajustar estrategias de lectura cuando se encuentra información difícil, y planificar y organizar la escritura de manera efectiva. Los estudiantes que desarrollan habilidades metacognitivas son más capaces de autoevaluar su progreso, identificar áreas donde necesitan mejorar, y aplicar estrategias de aprendizaje más efectivas.

La comunicación oral

Al discutir y presentar ideas sobre los textos leídos, los estudiantes mejoran su capacidad para expresar sus pensamientos de manera clara y articulada. Estas discusiones fomentan la escucha activa, la empatía y la habilidad para responder de manera constructiva a las ideas de los demás. La comunicación oral es una competencia esencial tanto en el ámbito académico como en el profesional, ya que permite a los individuos colaborar de manera efectiva y participar en discusiones significativas.

Al fomentar estas competencias, la literacidad no solo mejora el rendimiento académico, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo moderno y participar de manera efectiva en la sociedad.

II. METODOLOGÍA

La investigación fue de enfoque aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño cuasi experimental. Para llevar a cabo el proceso de investigación se emplearon seis semanas de actividades conjuntas con los grupos experimental y de control, por un lado, al experimental se le aplicó la estrategia de literacidad, mientras que al grupo de control se le continuó aplicando una clase tradicional. En la fig. 1 se muestra un recorrido por los principales elementos de esta investigación, donde las estrategias de literacidad fueron la clave para la evaluación.

La población estuvo compuesta por 52 estudiantes con edades entre 17 y 19 años, de la especialidad en ciencias, elegidos con un muestreo no probabilístico por conveniencia. Los criterios de inclusión fueron determinados a partir de las destrezas macro aplicadas a los estudiantes, en ellas se reflejan el desarrollo de competencias comunicativas, comprensión lectora y oralidad para la asignatura de lengua y literatura, otro elemento a considerar fue el número de periodos o carga horaria asignados a las clases y la versatilidad de programas aplicados exclusivamente a los estudiantes del tercer nivel de bachillerato de la unidad educativa de estudio, como lo son las asignaturas complementarias de lectura crítica y redacción creativa, componentes pertinentes a ser evaluados.

Por otra parte, los criterios de exclusión se relacionaron con aquellos elementos que no se ajustaban al objeto de estudio, en este sentido, la especialidad técnico-productiva no fue considerada para la evaluación de la intervención didáctica, los estudiantes de primero y segundo de bachillerato tampoco fueron considerados, porque no cursan las asignaturas complementarias mencionadas.

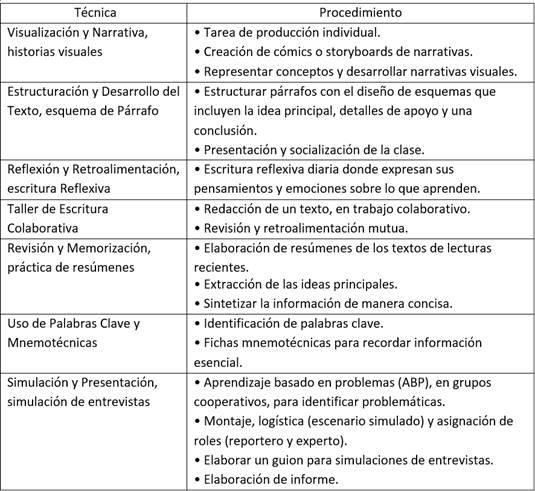

Se empleó la encuesta como instrumento de recolección de datos con escala tipo Likert, validado por juicio de expertos. Este instrumento se aplicó en el pretest y luego en el post test, con el fin de verificar la relación causa-efecto entre las técnicas de literacidad y los procesos cognitivos en los grupos de control (27 estudiantes) y experimental (25 estudiantes). En la tabla 1 se describen algunas de las técnicas empleadas.

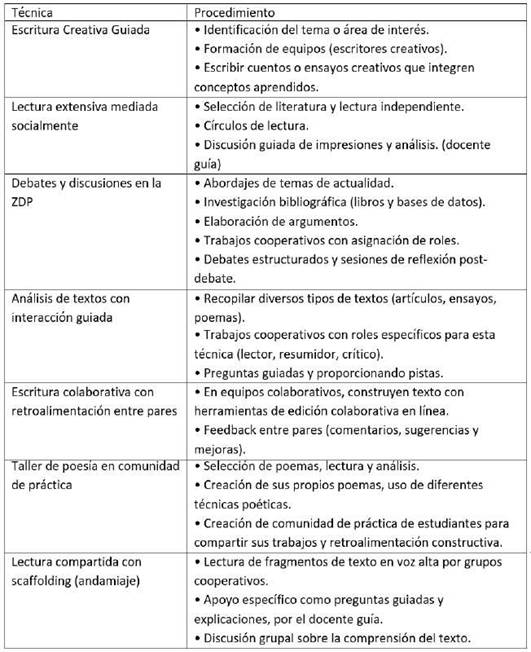

Otras de las técnicas empleadas se describen en la tabla 2, donde se han incluido elementos para el mejoramiento de la creatividad, la escritura, el pensamiento crítico, y adicional, un componente implícito que es la pasión por libros y la lectura.

Los datos fueron procesados con el software de Excel y SPSS para la estadística descriptiva, la normalidad de los datos con la prueba de Kolmogorov-Smirnov y U de Mann-Whitney como prueba de contraste de hipótesis, Rho de Spearman y Tau_b de Kendall para la correlación de variables y de esta manera, garantizar la fiabilidad y validez de los resultados, finalizando con la triangulación de los resultados, a través de la medición de las actitudes de los estudiantes en ambas fases asegurando la calidad de la información recopilada.

IV. RESULTADOS

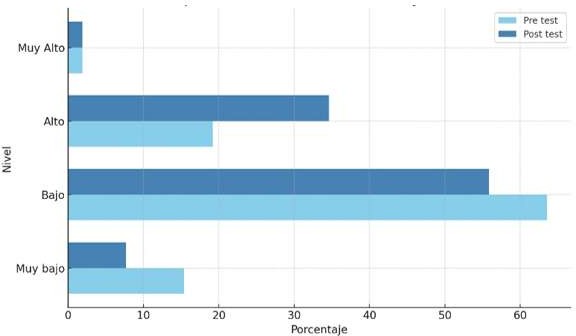

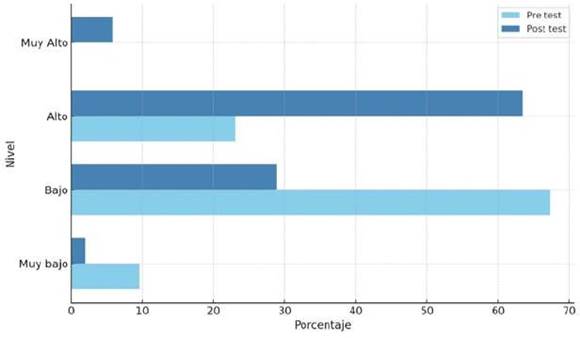

Se analizaron los procesos áulicos para analizar el grado de literacidad de habilidades cognitivas, educacionales, como texto y aplicadas al contexto, y cómo influyen en el desarrollo de comprensión literal, inferencial y crítica de los estudiantes. De esta manera, se correlacionan las dos variables de investigación. En relación con ello, el ámbito de la categoría literal, inferencial y crítica permite identificar áreas de fortalecimiento con mayor énfasis y evaluar cuáles son las técnicas con mayor efecto durante el proceso pedagógico. En la fig. 2 se presentan los resultados obtenidos en la dimensión de comprensión literal. En el pretest, la mayoría de los estudiantes (63,5%) se encontraba en el nivel "Bajo" de comprensión literal, seguido por un 19,2% en el nivel "Alto" y un 15,4% en el nivel "Muy bajo". Solo un pequeño porcentaje (1,9%) se ubicaba en el nivel "Muy alto". Estos datos sugieren que, antes de la intervención, la comprensión literal de la mayoría de los estudiantes era insuficiente, con una gran proporción en los niveles más bajos.

Después de la intervención, los resultados del postest muestran una mejora significativa en la comprensión literal de los estudiantes. El porcentaje de estudiantes en el nivel "Bajo" disminuyó a 55,8%, mientras que aquellos en el nivel "Alto" aumentaron considerablemente a 34,6%. El nivel "Muy bajo" también mostró una reducción significativa, pasando del 15,4% al 7,7%. Sin embargo, el nivel "Muy alto" permaneció constante en un 1,9%. Estos resultados indican que la intervención educativa tuvo un impacto positivo en la comprensión literal de los estudiantes, ayudando a mover una mayor proporción de ellos hacia niveles más altos de comprensión, aunque aún hay margen para mejorar en los niveles más altos.

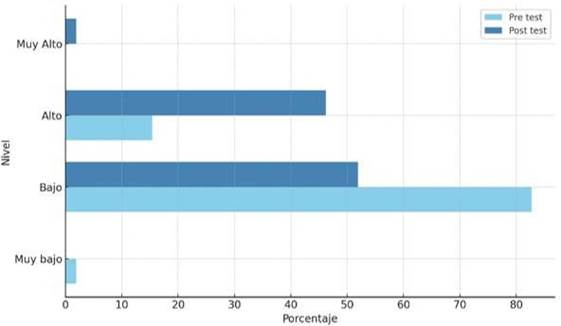

En la fig. 3 se puede apreciar el resultado obtenido en relación con la comprensión inferencial. En el pretest, la mayoría de los estudiantes (82,7%) se encontraba en el nivel "Bajo" de comprensión inferencial, seguido por un 15,4% en el nivel "Alto" y un 1,9% en el nivel "Muy bajo". Ningún estudiante se ubicaba en el nivel "Muy alto". Estos datos indican que, antes de la intervención, la capacidad de los estudiantes para hacer inferencias a partir del texto era significativamente limitada, con una gran mayoría en los niveles más bajos de comprensión.

Después de la intervención, los resultados del postest revelan una mejora considerable en la comprensión inferencial de los estudiantes. El porcentaje de estudiantes en el nivel "Bajo" disminuyó a 51,9%, mientras que aquellos en el nivel "Alto" aumentaron notablemente a 46,2%. El nivel "Muy bajo" desapareció completamente, y un 1,9% de los estudiantes alcanzó el nivel "Muy alto". Estos resultados sugieren que la intervención educativa fue efectiva en mejorar la capacidad de los estudiantes para hacer inferencias, elevando a una proporción significativa de ellos a niveles superiores de comprensión inferencial. Esto destaca el impacto positivo de la intervención en desarrollar habilidades de pensamiento crítico y análisis entre los estudiantes.

En la fig. 4 se puede apreciar el resultado obtenido a partir de la comprensión crítica, en el pretest, un 67,3% de los estudiantes se encontraba en el nivel "Bajo" de comprensión crítica, mientras que el 23,1% se situaba en el nivel "Alto". Los niveles "Muy bajo" y "Muy alto" presentaban porcentajes del 9,6% y 0% respectivamente. Estos resultados iniciales indican que la mayoría de los estudiantes tenía dificultades significativas en la comprensión crítica, con una minoría alcanzando niveles más altos de análisis y evaluación crítica de los textos.

Después de la intervención, los resultados del postest muestran mejoras sustanciales en la comprensión crítica de los estudiantes. El porcentaje de estudiantes en el nivel "Bajo" disminuyó significativamente a 28,8%, mientras que el nivel "Alto" aumentó de manera destacada a 63,5%. Además, se observa una reducción en el nivel "Muy bajo" a 1,9% y un incremento en el nivel "Muy alto" a 5,8%. Estos cambios sugieren que la intervención educativa fue altamente efectiva en desarrollar la capacidad de los estudiantes para realizar evaluaciones críticas, promoviendo una comprensión más profunda y reflexiva de los textos. La notable reducción en los niveles más bajos y el incremento en los niveles más altos reflejan una mejora generalizada en las habilidades críticas de los estudiantes.

A. Análisis estadístico

Para la prueba de normalidad, se utilizó Kolmogorov-Smirnova, para muestra de más de 50 participantes. La determinación consiste en conocer si los datos presentan una distribución normal.

Se destaca que el valor de p, corresponde al nivel de significancia; al ser menor a 0,05, este resultado sugiere que los datos no siguen una distribución normal. Por otra parte, el valor que se obtuvo de p < 0,001 tanto en el grupo de control como experimental durante el pretest y postest indica el rechazo de la hipótesis nula de normalidad en la distribución de datos, este valor respalda la solidez de los resultados y que las técnicas de literacidad tienen un impacto significativo en el grupo experimental.

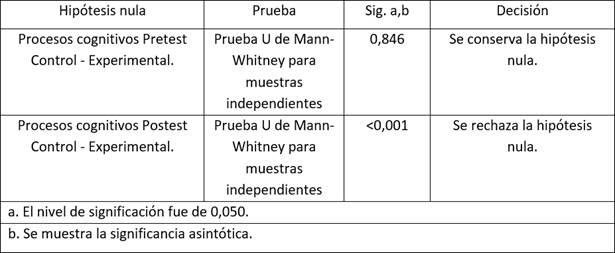

La prueba de hipótesis se llevó a cabo, con la prueba no paramétrica de U Mann-Whitney, que permitió establecer una comparación entre los datos obtenidos en las dimensiones de literacidad y procesos cognitivos tanto en el grupo de control como en el experimental. En este sentido las hipótesis analizadas fueron:

H1: las técnicas pedagógicas de literacidad mejoran los procesos cognitivos en los estudiantes de Lengua y Literatura de bachillerato.

H0: Las de técnicas pedagógicas de literacidad no mejoran los procesos cognitivos en los estudiantes de Lengua y Literatura de bachillerato.

Tabla 3 Resultado de Prueba U de Mann Whitney de los procesos cognitivos en el Pretest y Postest en Grupos Control y Experimental.

Se observa en el pretest una correlación de 0,846 que valida la hipótesis nula, este valor es coherente debido a que en esta etapa de la investigación no se había considerado la aplicación de las técnicas de literacidad, mientras que en el post test se obtuvo la significancia con un valor de p < 0,001, por lo que hipótesis nula se rechaza, este resultado valida la intervención didáctica empleada en los estudiantes de secundaria para la asignatura de ciencias.

Para evaluar las técnicas pedagógicas de literacidad aplicadas para mejorar los procesos cognitivos de los estudiantes, se empleó las pruebas de Tau_b de Kendall y Rho de Spearman, los resultados obtenidos fueron 0,846 y 0,849 respectivamente. Estas pruebas miden el efecto de las técnicas de literacidad en los procesos cognitivos de los estudiantes en ciencias. Los valores indican una alta correlación positiva y consistente entre las variables de estudio, es decir, se refuerza la validez de los hallazgos.

CONCLUSIONES

Se demostró la efectividad de las técnicas de literacidad y su impacto en los procesos cognitivos para la asignatura seleccionada; al existir una disparidad entre los resultados del pretest y posttest, se determinó que las técnicas aplicadas potencian significativamente las competencias cognitivas, por tanto, la validez de la investigación es respaldada por la adecuada selección de las técnicas de literacidad como las prácticas letradas, aprendizaje basado en proyectos, técnicas de codificación y decodificación de texto. Las estrategias activas promueven competencias escritas, comprensión lectora y lectura crítica.

Por otra parte, la formación docente en competencias de lenguaje es el componente clave para una educación efectiva. A partir de la relevancia de los procesos áulicos, el diagnóstico de la didáctica empleada por los docentes de lengua y literatura desde la óptica de los estudiantes, muestra que la formación profesional en la disciplina está directamente relacionada con la mejora de las competencias estudiantiles, por tanto, la enseñanza del lenguaje es esencial para un aprendizaje efectivo que configura una base sólida de aprendizaje significativo, especial para la promoción de habilidades y competencias lingüísticas en los estudiantes.

Considerando el leve incremento de los porcentajes en el postest, persisten estudiantes en el nivel bajo de desarrollo de habilidades cognitivas, educacionales y de contexto, por ello, se requiere dar continuidad en el empleo de las técnicas y métodos activos de literacidad pedagógica tales como el aula invertida, trabajo de grupos cooperativos para mejorar estas competencias desde la autonomía del aprendizaje, participación, comunicación, pensamiento crítico, comprensión lectora y las distintas formas de expresión en los estudiantes. Las técnicas de literacidad implementadas para el desarrollo de la comprensión literal, inferencial y crítica mejoran los procesos cognitivos para el desarrollo de habilidades lingüísticas, reglas gramaticales, análisis profundo de textos, comprensión lectora y comunicación interpersonal.

uBio

uBio