Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Educere

versión impresa ISSN 1316-4910

Educere v.13 n.45 Meridad jun. 2009

Programa de intervención dirigido a modificar la conducta de miedo en niños/as

Mariel Rojas*; Yariani Barreat**

Universidad de los Andes Mérida, Edo. Mérida Venezuela. mariel2225@yahoo.com, yariani@ula.ve

Resumen

Este programa pretendió estudiar los temores infantiles empleando el dibujo como herramienta fundamental. La muestra fue constituida por veinticuatro niños/as de Educación Inicial de ambos sexos, quienes integraron dos grupos (control y experimental), para llevar a cabo un diseño cuasi experimental, en tres fases: Pre-Intervención, Intervención y Post-Intervención. Entre los hallazgos más importantes resaltan como objetos comunes de miedo a esta edad: oscuridad, monstruos, fantasma, bruja y calaveras (momias, esqueletos), se verificó la relación entre las características del dibujo con los temores expresados, los cuales fueron menos intensos en el Grupo Experimental una vez llevada a cabo la intervención pedagógica.

Palabras claves: educación inicial, miedos infantiles, dibujo infantil, técnicas para el manejo del miedo infantil.

Programa de intervención dirigido a modificar la conducta de miedo en niños/as

Abstract

This program aimed to study childrens fears using drawing as fundamental tool. The sample was made of twenty-four Primary Education children from both genders, who integrated two groups (control and experimental) to carry out a quasi experimental design in three stages: Pre-Intervention, Intervention and Post-Intervention. Amongst the most important findings we highlight as common fear objects at that age: darkness, monsters, ghosts, witches and skulls (mommies, skeletons). The relation between the characteristic of the drawing and the fears expressed by the children was verified, which were less intense in the Experimental Group once the pedagogical intervention was performed.

Key words: primary education, childrens fears, childrens drawings, techniques to manage childrens fears.

Intervention program directed to modify fear behavior in children

Resumo

Este programa pretendeu estudar os temores infantis usando o desenho como ferramenta fundamental. A amostra foi constituída por vinte e quatro crianças de Educação Inicial de amos os sexos, que integraram dois grupos (controle e experimental), para desenvolver um desenho quase experimental, em três fases: Pré-intervenção, Intervenção e Pós-intervenção. Entre os descobrimentos mais importantes ressaltam como objetos comuns de medo a essa idade: escuridão, monstros, fantasmas, bruxas e caveiras (múmias, esqueletos). Foi verificada a relação entre as características do desenho com os temores expressados, os quais foram menos intensos no Grupo Experimental depois de desenvolver a intervenção pedagógica.

Palavras chave: educação inicial, medos infantis, desenho infantil, técnicas para o manejo do medo infantil.

Fecha de recepción: 27 de febrero de 2009, Fecha de revisión: 1 de abril de 2009, Fecha de aceptación: 3 de mayo de 2009

El miedo representa una perturbación angustiosa, causada por la idea de un peligro real o imaginario, el cual es producto de un condicionamiento de la conducta. Según Avendaño y Plaza (1998), la capacidad de sentir miedo es innata en los/ as individuos quienes pueden manifestar cierta angustia en algunas situaciones que no han vivido y de las cuales tienen referencia a través de señales y estímulos que se emiten entre las relaciones e interacciones que mantiene constantemente con su entorno (otros/as individuos). En los/as niños/as el miedo suele tener una repercusión negativa en la evolución de su personalidad, pudiendo generar inseguridad, traumas y/o fobias en ellos/as, que no les permiten desenvolverse adecuadamente en la sociedad. Estos temores son producidos en gran medida en el hogar o en las instituciones educativas, por la falta de estímulos positivos, por la soledad o la falta de compañía apropiada, incluso, debido a lo nuevo o a lo extraño.

El miedo constituye parte importante en las experiencias de vida de los/as niños/as, por ende, es común incluso en los/as bebés; son atávicos. Constituye un primitivo sistema de alarma que ayuda a evitar situaciones potencialmente peligrosas al aprender a enfrentar satisfactoriamente los problemas cotidianos o los estímulos que recibe del medio exterior y que, a su vez, originan estado de angustia, de esta manera pueden resultar saludables y útiles. Méndez, Inglés, Hidalgo, Fernández y Quiles (2005) afirman que los miedos se presentan a lo largo de la vida, solo que varían de acuerdo a la edad, es decir, en concordancia con las diferentes etapas evolutivas (infancia, adolescencia, adultez, ).

Por su parte, García (s/f) en su artículo sobre miedos infantiles asegura que los seres humanos desde la infancia y a lo largo de su desarrollo, padecen y experimentan gran cantidad de miedos, los cuales irán apareciendo y desapareciendo en determinadas edades y estadios evolutivos, por lo que usualmente son pasajeros, de esta manera a los ocho meses, aproximadamente, aparece el temor a los extraños. Luego, el temor a la separación de los padres, lo cual hace sentir a los/as niños/as desprotegidos/as. Alrededor de los dos y los cuatro años aparece el temor a los animales y, luego, el temor en el momento de dormir, a la oscuridad y a seres imaginarios como monstruos y fantasmas. En esta etapa, es común este tipo de temores, hay que considerar que los/as niños/as están empezando a conocer su realidad, y que se encuentran en períodos de gran creatividad.

Cuando los/as niños/as aún no verbalizan sus ideas, el mejor soporte afectivo es acariciarles, brindarles cariño, tomarlos de las manos, para que internalicen que el estímulo generador del miedo no puede hacerles ningún daño. En edades mayores la mejor terapia es el enfrentamiento del de los/as niños/as a la fuente generadora del miedo, siempre acompañados de una persona mayor. En la edad de tres a seis años, padres, madres, representantes y/o docentes, pueden racionalizar la situación mediante tres aspectos fundamentales: la interrelación de comunicación y diálogo; la racionalización del problema con lo cual los/as niños/as comprenden, interiorizan y superan el temor; y por último, el afecto que es el complemento de los pasos anteriores. La comprensión de las actitudes, frustraciones, fortalezas, debilidades, logros, derrotas, traumas, sentimientos y/o emociones de los/as niños/ as ha constituido uno de los mayores problemas dentro de la educación, primordialmente en Educación Inicial, donde ellos/as no cuentan con las herramientas suficientes para explicar verbalmente lo que les sucede, ni con las capacidades cognitivas necesarias para expresar por escrito sus ideas, no obstante, pueden manifestarlas por medio del arte gráfica, específicamente a través del dibujo.

El dibujo puede representar la expresión natural de conocimientos, necesidades, sentimientos y/o emociones, incluso una válvula de escape para muchos problemas y tensiones, un canal de comunicación, un proceso de organización del pensamiento y un regulador innato de ideas. En consecuencia, y de acuerdo a lo expresado por diversos autores como Cerniera (2005); Escobar y Romero (2003); Dávila y Rangel (2003) y Puleo (2007), el dibujo puede constituir un medio sencillo para la manifestación de la personalidad de el/la dibujante. Alcaide (2006) señala que, en el caso de los/as niños/as, el dibujo es un medio de expresión que representa un lenguaje de pensamiento, entonces, por medio de él se puede expresar libremente y con la aprobación de los/ as adultos.

Desde los primeros años de vida, los/as niños/as toman un lápiz, lo sienten como una prolongación de su mano, como parte de sí mismos, la hoja de papel (o cualquier otro soporte) es una blanca invitación a la creación. El trazo inicial puede representar un movimiento transcendental, un logro maravilloso que se manifiesta como arte y que evolucionará con el paso del tiempo. Los/as niños/as encuentran en el dibujo una marca personal, un mediador en sus relaciones con el adulto, un lenguaje más suelto, más directo. Además, en el proceso evolutivo del dibujo existe otra expresión implícita, según Escobar y Romero (2003) es el cúmulo emocional e intrínseco que se plasma en su creación, la expresión o la vía de escape se encuentra de nuevo en evidencia cuando los/as niños/as dibujan y transmiten sus preocupaciones más grandes sobre la hoja de papel.

Los aspectos gráficos, las cualidades geométricas, la distribución de los colores, las dimensiones respectivas de las partes, la elección y el tamaño de los personajes, así como la configuración de la página, todo ello es revelador tanto desde el punto de vista de las capacidades intelectuales como de las reacciones afectivas. Enfocando el proceso educativo, el dibujo debe completar, profundizar y animar todas las enseñanzas escolares, teniendo dentro de ella la misión de describir, contar y explicar para enriquecer las experiencias académicas de los/as estudiantes, por ende, el/la docente tiene la responsabilidad de brindar oportunidades que activen o estimulen el proceso evolutivo y natural del dibujo de sus estudiantes.

Corresponden a los/as adultos/as interpretar deseos conscientes o inconscientes de los/as niños/as enunciados mediante creaciones sencillas o complejas de acuerdo al caso. En las instituciones educativas, los/ as docentes, deben asumir el papel de observadores/ as cuidadosos/as y meticulosos/as, para disminuir (en caso de poseer) los miedos en sus estudiantes, todo de manera progresiva, a través de estrategias como el dibujo desarrolladas en el aula. Según Koppitz (1976), mediante los dibujos los/as niños/as pueden expresar diferentes sentimientos (ansiedades, miedos), que no podrían o no desearían expresar con palabras, pero sí representarlos de manera gráfica, sin que esto signifique un conflicto para ellos/as. Por medio de los dibujos los/as niños/ as logran expresar su estado psicológico y bienestar emocional, siendo a la vez un medio de socialización con otras personas, mientras permite desarrollar la motricidad fina, lo cual facilita los procesos posteriores de la escritura.

El dibujo constituye para los/as niños/as no sólo un medio de expresión, sino también un medio que favorece su desarrollo y por tanto se puede estudiar su evolución a través del dibujo, entendido desde el aspecto emocional, intelectual, físico, social, estético, psicomotor y creativo. El dibujo es una actividad motora espontánea, compleja y cada vez más coordinada que contribuye a la formación de la personalidad. Sin dejar a un lado que los/as niños/as deben contar con un ambiente relativo, que los/as estimule a expresar su mundo de la manera más abierta e innovadora posible, los/as adultos/as no deben representar una interferencia para expresarse libremente.

La expresión de sentimientos y/o emociones comienzan por una primera etapa, en la que niños/as hacen garabatos desordenados que luego articulan en un movimiento circular, comienzan a darle nombres a sus creaciones, que aunque se los otorguen después de crearlos y en algunos casos fortuitamente, favorecen su intento de representación, es decir, intentan relacionar lo que hacen con la realidad. Lo que da paso a otra etapa en la que son capaces de representar el mundo que los/ as rodea, incluyendo lo que saben de las cosas o aquello que los ha motivado más activamente, con más carga afectiva.

Cabezas (2007), afirma que, los/as niños/as dibujan de acuerdo a la edad cronológica, ya que, a medida que esta aumenta, van incorporando nuevos elementos, como colores, igualmente experimentan con las formas geométricas e intentan reproducir la realidad a través de sus propias deducciones. Wallon (1987) expuso que los primeros trazos infantiles aparecen entre los 9 o 10 meses de edad. Mientras que Piaget (1980) al realizar estudios sobre los procesos de construcción del pensamiento en los/as niños/as, concluyó que de los 2 a 7 años de edad desarrollan la habilidad para dibujar, entre los 3 y los 6 años se presentarán los primeros esbozos de representaciones de objetos. El desarrollo de la motricidad fina se presenta entre el primer y el cuarto año, es a partir de la manipulación de objetos cuando comienzan a desarrollar los músculos, lo que facilita el desarrollo de otras actividades más complejas como el dibujo, por ende, este proceso se consolidará aproximadamente hasta los doce años, cuando los músculos de los brazos, hombros y muñecas alcanzan la madurez propia de un adulto.

Lowenfeld (1958), se encargó de estudiar la evolución del dibujo desde los primeros años de los individuos, por ende, es considerado uno de los autores más relevantes en esta área. Propone estadios o etapas en pro del desarrollo de la capacidad creadora, trata con amplitud cada una ellas, considera aspectos externos al dibujo y explica las modificaciones del lenguaje gráfico a medida que los/as niños/as van madurado en sus aspectos físico, intelectual y afectivo. De acuerdo a este autor, los/as niños/as dibujan en una forma predecible, atravesando períodos bastante específicos que parten de los primeros trazos en un papel y van progresando hasta los trabajos de la adolescencia, por ello los agrupa en seis, son: etapa de garabateo (donde se localizan en el garabateo sin control, garabateo controlado y garabateo con nombre); etapa preesquemática; etapa esquemática; etapa de comienzo del realismo o de la pandilla; etapa pseudorrealística o psedonaturalista y, por último, etapa de decisión.

Otro autor, quien dio aportes en la evolución del dibujo fue Luquet (1978), él lo hizo sin ninguna base teórica previa; en el momento que escribe sus obras no se había propuesto ningún modelo, no obstante, es capaz de afirmar que el dibujo infantil depende estrechamente de la maduración del aparato perceptivo y motor. Luquet rechaza una posibilidad, que los/as niños/as dibujen algo que no represente nada para ellos/as, razón por la cual, afirma que las creaciones artísticas (dibujos) poseen pretensiones realistas con diferentes características a lo largo de las edades, porque incluso cuando el dibujo no es más que un conjunto de garabatos, al preguntarle a los/ as dibujantes que significa lo que han creado, responderán que es una cosa que existe en su cabeza, pues en ella no entra la posibilidad de que el dibujo no remita a nada. Luquet establece cuatro etapas evolutivas, ellas son: etapa de realismo fortuito, involuntario o no representacional; etapa del dibujo representacional o realismo fallido; etapa del realismo intelectual y etapa del realismo visual.

Por último, Koppitz (1976) es una de las autoras más actuales en lo que se refiere al estudio y definición del dibujo, ella propone una interpretación global, específicamente en el dibujo de la figura humana, por lo que sugiere tres principios básicos para analizar el significado de las creaciones elaboradas por niños/as entre cinco y doce años, tomando ante todo interrogantes fundamentales: 1) ¿Cómo dibuja el/la niño/a sus figura(s)? 2) ¿A quién dibuja? 3) ¿Qué está tratando de decir?, resumiendo los planteamientos en los siguientes:

- Cómo dibuja la figura, refleja el concepto de lo que el/la niño/a tiene de sí, en este sentido, no importa a quién dibuja. Los símbolos, los signos, así como la manera en que los realiza, revelan el retrato interior del niño y muestran su actitud hacia sí mismo (Koppitz, 1976, p. 100).

- A quién dibuja, en esta sección Koppitz aclara que, el/la niño/a solo dibuja a quien le interesa, generalmente a quien se dibuja primero es la persona que más le interesa. En la mayoría de los casos se dibuja a sí mismo, debido a que no hay nadie más importante para el/ella que sí mismo/a, pese a esto, hay excepciones, es decir, niños/ as que no se dibujan a sí mismos/as, lo que no necesariamente pueda ser reflejo de conflictos para sí (Koppitz, p. 100).

- Lo que el/la niño/a está diciendo, según Koppitz (1976), este puede representar dos aspectos: ser una expresión de sus actividades y conflictos, ser un deseo, o ambas cosas. La manera de dibujar las figuras refleja la actitud de los/as niños/as a sí mismos/as. Si un niño cuenta una historia espontánea sobre su dibujo de la figura humana, entonces de la historia representa un deseo (Koppitz, p. 103).

Si se asume el dibujo como instrumento de interpretación se pueden generar discusiones fundamentalmente desde la perspectiva de la Psicología Clínica Infantil (Escobar y Romero, 2003, p. 34), sin embargo, Koppitz (1976), considera que el problema que atañe al uso clínico y metodológico de las producciones gráficas de los/as niños/as no se aplica a los objetivos hacia los cuales se orienta su aplicación, posiblemente por ser una de las técnicas más usadas.

Cerniera (2005) afirma que quien analiza los dibujos debe considerar todo lo que implica el mismo, como reflejo del desarrollo integral de los/as niños/ as, sin dejar de lado el ambiente en el cual viven, crecen y todos los factores que pueden influir en dicho desarrollo. Koppitz (1976) señala dos enfoques para la interpretación del dibujo de la figura humana. El primer enfoque puntualiza el empleo del dibujo de la figura humana como técnica proyectiva, dentro del cual se pretende estudiar la búsqueda de signos que evidencien necesidades inconscientes, conflictos y rasgos de personalidad. El segundo se caracteriza por un enfoque evolutivo, en el cual se destaca por ser un test de inteligencia y de maduración mental; no obstante, para la autora no existe suficiente concordancia que permita una aplicación conjunta de ambos enfoques, propone la interpretación global del dibujo de la figura humana dentro del cual se aborden ítems evolutivos e indicadores emocionales.

Entre tanto, para Alcaide (2005), cada dibujo puede representar diferentes ámbitos de una persona, que podrían considerarse en un plano horizontal: su capacidad intelectual, su desarrollo físico, su aptitud perceptiva, el factor creador, el gusto estético y también el desarrollo social del individuo. Pero sus creaciones igualmente pueden evidenciar un plano vertical: todas las transformaciones que van sucediendo a medida que crece y se desarrolla. La interpretación de los dibujos infantiles comienza con la entrevista y las preguntas que se pretenden estudiar, formuladas directa o indirectamente a los/as niños/as, ya que son ellos/as quienes pueden aportar el mejor marco de referencia para saber lo que quieren decir sus creaciones, de tal manera, ningún elemento puede ser ignorado. Es así como Corman (1976), establece tres planos para la interpretación de los dibujos: el plano gráfico, el plano de las estructuras formales y el plano del contenido.

A partir de las afirmaciones anteriores y considerando la relevancia de los temores se decidió llevar a cabo un estudio de campo titulado Programa de Intervención dirigido a modificar la conducta de miedo en niños/ as, a través de un diseño cuasi experimental. Llevado a cabo en tres fases: I) Pre-Intervención (2 sesiones); II) Intervención (3 sesiones) y III) Post-Intervención (2 sesiones). Para el primer momento, se desarrolló una evaluación o valoración inicial de los/as niños/as entre cinco y seis años de edad, de ambos sexos y de diferentes instituciones educativas, sobre la base de esta evaluación se seleccionaron veinticuatro niños/as con los miedos más comunes, para conformar dos grupos: Grupo Experimental (sujetos del uno al diez) y Grupo Control (sujetos del once al veinticuatro).

La escala empleada fue de diferencial semántico, ya que de acuerdo a lo expuesto por Hernández, Fernández y Batista (2006), consiste en una serie de adjetivos extremos que califican al objeto de actitud (p. 351), presentándose como extremos bipolares las opciones nada de miedo y demasiado miedo, con tres puntos intermedios de alternativa, como lo son poco miedo, regular de miedo y bastante miedo, a ser seleccionados por parte de los/as entrevistados/as ante la interrogante ¿Qué tanto miedo te da eso (objeto de miedo)?, seleccionando aquella con la cual se sientan más identificados. Debe resaltarse que los instrumentos de medición fueron debidamente validados por profesionales expertos del Centro de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de los Andes (C. I. P).

Describiendo puntualmente las actividades y estrategias empleadas para llevar a cabo el Programa de Intervención dirigido a modificar la conducta de miedo en niños/as, se tiene que, en la Fase Pre-Intervención se facilitó a los grupos (control y experimental) hojas blancas y colores, con los cuales realizaron los dibujos de los objetos temidos. Se explicó de manera sencilla el trabajo a realizar, adaptando en lo posible el lenguaje a su edad (en esa hoja vamos a dibujar, lo que más, más, más nos da miedo), además se ejemplificó el dibujo a realizar (como yo le tengo miedo a las flores, voy a dibujar una flor), empleando la pizarra ubicada en cada aula visitada. Se empleó un dibujo neutro, para no afectar el trabajo de investigación. Posteriormente se recolectaron diferentes dibujos para cotejarlos y verificar los miedos más comunes en niños/as entre cinco y seis años de edad. Finalmente para cerrar esta etapa, se llevó a cabo la entrevista semi-estructurada, de manera individual, y con preguntas adaptadas a las características de niños/as (edad, lenguaje, entre otros), con gran contenido de imágenes, para lograr en ellos/as un mayor comprensión.

Para el segundo momento, Fase de Intervención, el grupo experimental participó y se benefició con diferentes actividades programadas, durante tres sesiones continuas, de dos horas aproximadamente, levadas a cabo en el Taller de Títeres y Marionetas ULA, propiciando un ambiente diferente al de la institución educativa, lo que sin duda agradó a niños/as. Allí fueron recibidos/as y despedidos/as en cada sesión de trabajo con dinámicas y/o juegos rompe hielo, que los incentivaron a participar en todas las actividades. Las acciones llevadas a cabo incluyeron la narración de un cuento con franelógrafo gigante (un metro por un metro aproximadamente), dispuesto en forma de televisor, para que cada escena se visualizara fácilmente, en esta historia el personaje principal (Perrito Edd) supero su miedo a la oscuridad y a los fantasmas en el transcurso del cuento.

Seguidamente, se trasladaron a niños/as a un salón semi-oscuro (iluminado solamente con velas), en el cual buscaron y encontraron premios (cotillones), los cuales se colocaron en lugares estratégicos con anterioridad. Durante el juego y por cada cotillón encontrado los/as niños/as apagaron una vela, esto fomentó la diversión, mientras sin darse cuenta se quedaban a oscuras (no completamente). Del mismo modo, se entregaron tizas de diferentes colores a los/as niños/as para que dibujaran en el piso del estacionamiento lo que más les agradó de la actividad y los objetos a los cuales les temían, del tamaño deseado por ellos/as, empleando desde luego un soporte sin límites.

Otro momento en la fase de intervención consistió en la presentación de varios actos de una obra teatral (con un episodio central), en los cuales se emplearon parlamentos que inducían al disfrute, la participación y las sonrisas; empleando música, mímica, diálogos, monólogos, entre otros; se humanizaron los objetos de miedo en el transcurso de la obra, por ejemplo, la oscuridad habló para expresar su inocencia, la tranquilidad que proporciona, la amistad acogedora que puede brindar y su ubicación en todos los lugares. Vale la pena destacar que el personaje principal en todos los sucesos fue una niña, quien en el transcurso del drama supera su temor, esto tenía como fin que, niños/ as espectadores/as (grupo experimental) se identificaran fácilmente con ella.

Aparte de lo descrito anteriormente, se promovió la realización de movimientos de yoga y relajación con los/as niños/as del grupo experimental, desde luego guiados/as por personal especializado. La terapia se basó en la imaginación y comenzó con una serie de ejercicios en un salón, primero con la luz encendida, y luego con la luz apagada, mientras se empleó un discurso que refería a la tranquilidad que propicia la temida oscuridad, ya que, induce al silencio y traslada mentalmente a un lugar agradable (lo que se les pidió a niños/as). Para cerrar la sesiones de intervención se presentó el Grupo de Taller de Títeres y Marionetas, quienes cantaron, jugaron, narraron brevemente la leyenda que explica la aparición de los astros nocturnos (luna y estrellas), quienes permitieron la participación de niños/as, del mismo modo personificaron un payaso con temor a diferentes objetos, por ejemplo, bruja, oscuridad, monstruos y fantasmas, quien superó sus temores a lo largo de su exposición.

Finalmente, presentaron una obra con títeres referida a la aparición del diablo y un fantasma, titulada La calle de los fantasmas, donde niños/as participaron dando sugerencias a los personajes principales, es importante señalar que constantemente se expresó dentro de la obra que el diablo y los fantasmas no existen, para que niños/as concibieran el anunciado como cierto, mientras reían por las ocurrencias de los personajes, así mismo se explicó al final de la historia, quienes eran los verdaderos personajes causantes de miedo (personas disfrazadas de diablo y fantasma), a través de la colocación y retiro de los títeres frente a los/as niños/as.

Para evaluar la efectividad o no del Programa de Intervención se realizó la Fase Post -Intervención, para lo cual se llevaron a cabo sesiones de trabajo con ambos grupos, es decir, con el grupo control y grupo experimental, aplicando las mismas estrategias que en la Fase Pre-Intervención, donde los/as participantes crearon dibujos referentes a los objetos temidos, así como la ejecución de la entrevista semi-estructurada (mismas interrogantes), de manera individual, y la aplicación de la escala de diferencial semántico, para comparar una vez más los resultados obtenidos, esta vez intergrupalmente y una vez manipuladas situaciones en un grupo.

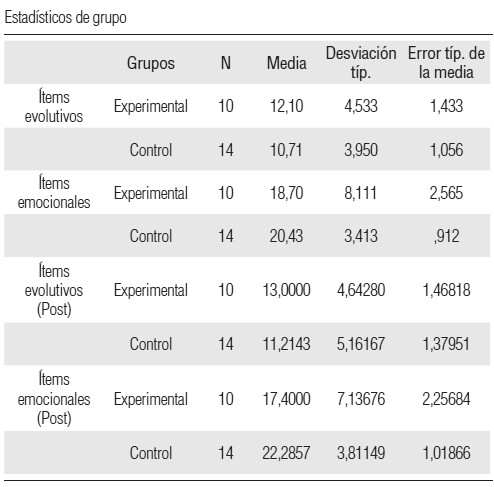

Es importante destacar que los análisis y/o procesamientos de los datos recolectados en las fases Pre – Intervención y Post – Intervención, se realizaron mediante el Statiscal Program for Social Science (SPSS, versión 15.0) y aplicando los criterios establecidos para la interpretación de los dibujos infantiles. En lo que se refiere a los resultados obtenidos, seguidamente se presenta la Prueba t de Student para grupos independientes la cual de manera cuantitativa arrojó los siguientes datos:

Tomando en cuenta los descriptivos obtenidos, se evidencia en el grupo experimental (X = 13) un aumento en los puntajes obtenidos en la variable ítems evolutivos durante la fase de post-intervención con respecto al grupo control (X = 11.21), traduciéndose como una mayor concepción o enriquecimiento cognitivo por parte de los/as niños/as pertenecientes al grupo experimental en lo que se refiere al miedo, su conceptualización y los objetos que lo producen, entre ellos, fantasmas, monstruos, momias (calaveras, esqueletos) brujas y oscuridad, por lo que en sus dibujos se evidencian mayor número de estos elementos. Esta tendencia observada, sin embargo, no arrojó diferencias estadísticamente significativas t (22) = 0,797, p = 0,434.

Por otra parte, se obtuvo una disminución de las características emocionales indicadoras de miedo en los dibujos de los/as niños/as pertenecientes al grupo experimental (X = 17.40) comparado con los del grupo control (X = 22.28), a saber: el uso de colores oscuros (negro, marrón, morado, azul oscuro), líneas esquiciadas, entre otras. Esta disminución de los puntajes obtenidos en los ítems emocionales fue estadísticamente significativa t (22) = -2,176, p = 0, 041. Debe resaltarse que, en el grupo control en cambio, ocurrió un aumento con respecto a los puntajes iníciales obtenidos (X = 20,43) en los indicadores emocionales del miedo.

En lo referente al análisis cualitativo de los resultados, los dibujos acumulados durante la primera sesión de trabajo y entrevistas hechas a niños/as entre cinco y seis años de edad (grupo control-grupo experimental) se concluyó que, efectivamente y en concordancia con García (s/f), las personas en esta edad cronológica presentan características semejantes, en especial, lo referido a objetos causantes de temor. Específicamente, se detectó como incitadores comunes de miedo: la oscuridad, los monstruos, los fantasmas, las brujas y las momias (esqueletos, calaveras), muestra de ello son las creaciones de los sujetos números 3, 7, 9 y 10 pertenecientes al grupo experimental y las creaciones de los sujetos números 11, 12 y 23, pertenecientes al grupo control. Igualmente, a través de la expresión oral y gestual se detectó un alto nivel de importancia a los objetos temidos, ya que, la mayoría niños/as entrevistados/ as lo ubicaron en el renglón demasiado miedo, al preguntarles cuánto miedo les causaba el objeto declarado como negativo.

En las respuestas dadas durante la entrevistas se verificó una vez más, lo expresado por Piaget (1980), cuando expone los estadios alcanzados por los/as niños/as/as, ya que, durante los cinco y seis años (como es el caso), comprenden y expresan el mundo de manera concreta, es decir, solo conocen lo que pueden ver o palpar (suponen reales), pues al preguntarles ¿Qué es el miedo?, se obtenía como respuesta el objeto causante de miedo, por ejemplo, es un fantasma, es las brujas, entre otros, tanto en la entrevista pre-intervención y la entrevista postintervención, sin poder establecer grandes diferencias entre los grupos, no obstante, los integrantes del grupo experimental enriquecieron su vocabulario o la concepción de los objetos a temer después de llevar a cabo el Programa de Intervención, esto en concordancia con la argumentación empleada en la entrevista post-intervención (comparada con la entrevista preintervención).

Para concluir lo referido a las entrevistas preintervención y post-intervención, se anuncia lo recopilado por el grupo experimental en la escala de diferencial semántico, donde la mayoría de niños/as integrantes colocó en un principio la imagen en demasiado miedo (80%), mientras que al finalizar el programa lo colocaron en escalafones de menor intensidad (nada 20%, poco 20%, regular 40%, bastante 20%), haciendo suponer, si no la superación total del miedo, por lo menos la reducción en la intensidad o nivel de significación otorgado al objeto temido. Por otro lado, el grupo control, no reportó grandes cambios en la realización de la escala, la mayoría de sus integrantes ubicó la imagen del escalador en el mismo escalafón o nivel de intensidad demasiado miedo tanto en las entrevistas pre-intervención (92,86%) como durante las post-intervención (85,71%) reportando escasos cambios.

Ahora bien, en lo que se refiere a la elaboración de dibujos y características presentes como indicadores de miedo, se obtuvo diferencias entre los elaborados en la fase pre-intervención y la fase post-intervención por parte del grupo experimental, así los sujetos número 7 y 9, realizaron los mismos elementos en el dibujo pre-intervención como post-intervención, pero en menor proporción (sujeto 9) o con rasgos más alegres (sujeto 7), es decir, disminución de colores oscuros, líneas esquiciadas, ubicación de las imágenes en el soporte empleado, entre otros. Igualmente se presentaron rasgos más alegres, a través de sonrisas e integración de las figuras creadas. Otros sujetos pertenecientes a este grupo reportaron cambio total en los objetos temidos, desapareciendo obviamente los realizados en el dibujo pre-intervención, tales son los casos de los sujetos números 3 y 10, quienes en un primer momento realizaron dibujos indicadores de miedo a la oscuridad, sin embargo, una vez llevadas a cabo las estrategias del Programa expresaron a través de sus dibujos temor a otros objetos, como insectos, espinas en flores, entre otros.

Contrariamente, en el grupo control no se observaron grandes cambios entre los dibujos realizados en la fase de pre-intervención y los dibujos post-intervención, incluso algunos niños/as pertenecientes a este grupo crearon rasgos similares en los dibujos pre-intervención y en los dibujos post-intervención, alternándose por ejemplo, solo la dirección de la página empleada como soporte, mas no el contenido, ni características (color, intensidad del trazo, entre otros), así se pueden observar las creaciones de los sujetos 11, 12, 23.

De acuerdo a los resultados más relevantes, debe señalarse que en la fase pre-intervención destacó en las creaciones de los dos grupos (control y experimental), elementos diseñados mediante trazos fuertes y/o intensos, colores fríos (negro, morado, marrón, gris) y líneas esquiciadas. En la fase post-intervención el grupo control continuó empleando colores fríos, trazos fuertes y/o intensos y continuaban evidenciándose líneas esquiciadas en los dibujos, para la entrevista respondieron de manera muy similar a la primera fase. En contraste, el grupo experimental, cambió los rasgos dibujados, por ejemplo, este grupo coloreó con tonos más cálidos (amarillo, naranja, azul claro, verde claro, lila), menos líneas esquiciadas, trazos menos profundos y más suaves, se percibió más armonía en los elementos diseñados. Por otra parte, se notó menor intensidad en la calificación del miedo y expresiones gráficas más positivas (sonrisas), pudiéndose sugerir el impacto positivo que ejerció el Programa de Intervención dirigido a modificar la conducta de miedo en niños/as de Educación Inicial.

Lo puntualizado anteriormente guarda concordancia con la afirmación hecha por Márquez (2007), quien afirma que, la implementación de programas con actividades y/o experiencias de aprendizajes dirigidas a niños/as de diferentes edades resultarían inolvidables y además ayudan a los/as ayudan a superar los diferentes temores, sin importar el origen de estos. En cuanto al Programa de Intervención diseñado en este trabajo es posible afirmar los beneficios logrados y sus alcances, tomando en cuenta los resultados descritos anteriormente; además, debe resaltarse el alto nivel de satisfacción expresado por los participantes a lo largo de las sesiones de trabajo (grupo experimental).

Algunas de las conductas manifiestas por el grupo experimental fueron, el manejo del buen humor, redujeron de manera considerable su temor a los objetos trabajados en el transcurso del programa (monstruos, fantasmas, brujas, oscuridad, momias), e incluso algunos/ as de ellos/as superaron totalmente la característica detectada en un principio, tal es el caso del temor a la oscuridad, la cual en la pre-intervención se registró a través de dibujos y la entrevista, contrariamente en la fase post-intervención desapareció completamente de las expresiones gráficas, gestuales y orales, además niños/as emplearon expresiones como ¡yo ya no le tengo miedo a eso!, ¡el diablo es pura mentira!, ¡El diablo es la mano!, ¡yo me acuerdo que el perrito durmió con la gata!.

Del mismo modo, se percibió como aspecto positivo dentro del programa ejecutado la satisfacción por parte de las docentes de aula, no sólo por incluir a sus estudiantes en las salidas de las instituciones, sino también por considerar la intervención como adecuada, considerando la edad de los/as niños/as, incluir estrategias innovadoras, plantear actividades que no excluyan su participación, por el contrario, se toman como personas fundamentales, tal es la integración con el programa, que al finalizar cada sesión de intervención referían al cómo de la organización ¿Cómo hizo para conseguir el local?, ¿Cómo los contactó?, acompañando esto de expresiones aprobatorias ¡Estuvo muy bonito!, ¡Le quedó buenísimo!, también expresaron los deseos de llevarla a priori, por supuesto a nuevos/as estudiantes, ¡por lo menos los títeres!, de acuerdo a palabras textuales.

A manera de conclusión, y considerando los análisis cuantitativo y cuantitativo presentados, es posible considerar el nivel de efectividad del Programa de Intervención dirigido a modificar la conducta de miedo. Sin embargo, son múltiples los factores que pudieron contribuir a la no superación total del temor, entre los cuales se pueden puntualizar: escasas sesiones de intervención, característica normal y común en los/ as niños/as desde cinco años a siete años, es decir, que biológicamente superaran a priori y a medida que aumente su edad el miedo a un objeto determinado (es el supuesto), de acuerdo a García (s/f) y Márquez (2007). Además, a pesar de la validación de contenido que se hizo de los instrumentos psicométricos utilizados, se observó que algunos/as niños/as presentaban dificultades de comprensión en el manejo de la escala.

Recomendaciones

En este trabajo de investigación, no pueden omitirse recomendaciones para futuras ejecuciones, en este caso se puntualizan:

- Realizar en la medida de lo posible más sesiones de intervención, ya que esto potencia el interés de los/as niños/as participantes, quienes día a día se integran más a lo planificado por el/la docente. Además, pudiera lograrse un mayor nivel de efectividad y cambio conductual.

- Propiciar mayor cantidad de estrategias donde participen de manera activa los/as niños/as, es decir, donde no sólo sean espectadores, entre ellas se pueden llevar a cabo las planteadas por Márquez (2007), como la carta maléfica, nuestras amigas las sombras, entre otras.

- No excluir la presencia de dramatizaciones, payasos/as y títeres, dado que, se comprobó mediante el presente programa de intervención que son elementos de interés para niños/as, los cuales atrapan desde el comienzo de cada sesión, su atención.

- Si se considera pertinente (depende de las particularidades del grupo), se pueden establecer sesiones de trabajo más cortas, es decir, con menos carga de actividad y/o estrategias por jornada, reduciendo, por ende, el tiempo de ejecución de cada intervención.

- Si se desea, las sesiones de intervención se pueden llevar a cabo con menor frecuencia, en otras palabras, planificar una sesión de intervención una o dos veces a la semana, durante un mayor tiempo (quince días, uno o dos meses).

- Entrenamiento adecuado los/as docentes para que actúen como facilitadores de experiencias significativas que aminoren la intensidad de miedo en niños/as.

- No realizar la fase post-intervención inmediatamente después de la intervención; esto debido a la carga emocional presente en niños/as participantes y la adquisición de nuevos conocimientos que pudieran influir en las mediciones posteriores. Por el contrario. se puede llevar a cabo una o dos semanas después, esto la permite a los/as niños/as internalizar los estímulos recibidos.

- Es realmente pertinente modificar la entrevista semiestructurada y adecuar las escalas de medición, de tal manera que se pueden plantear las interrogantes contentivas y los modelos estadísticos idóneos.

-Presentar imágenes de menor tamaño a niños/as participantes en la entrevista, sin duda, ello facilita, en primer lugar, la comprensión de niños/as (al no sentirse agobiados con tanto material) y, en segundo lugar, hace más práctico el trabajo para la persona que entrevista.

- Incluir (en la medida de lo posible) a madres, padres y/o representantes en el Programa de intervención diseñado, debido al interés innato que poseen por los/as niños/as a su cargo, además pueden ser muy útiles en el desarrollo de las sesiones.

- Es recomendable proporcionales a niños/as dibujantes solo doce colores (o menos) para los dibujos pre-intervención y post-intervención, a fin de facilitar la interpretación en estas fases.

-Por último, se sugiere emplear el dibujo infantil como herramienta de evaluación en el nivel diagnóstico y de intervención. Evidentemente con adecuada aplicación.

Notas

* Bachiller de la República, Actualmente estudiante de Pregrado de Educación, Mención Educación Preescolar en la Universidad de los Andes.

** Psicóloga (UCV). Continúa estudios de Postgrado. Desarrolla su programa Doctoral en Universidad de Kansas donde obtiene el Ph.D en Psicológica Social. Profesora Asociada a dedicación exclusiva en la Universidad de los Andes.

Bibliografía

1. Alcaide, Carmen (2006). El desarrollo del arte infantil en la escuela: Aportaciones de Viktor Lowenfeld. Recuperado el 16 de mayo de 2008, en http://www.osplad.org.ar/mundodocente/mundodocente2006/experiencias/notas/feb_06/haciaunadidactica.htm. [ Links ]

2. Avendaño, Oly Marina y Plaza Escalante, Kalily (1998). Importancia de las actitudes autoritarias del docente en el surgimiento de temores y fobias en niños de Educación Preescolar de la Ciudad de Mérida. (Memoria de grado). Mérida, Venezuela: ULA. [ Links ]

3. Cabezas López, Carlos (2007). Análisis y características del dibujo infantil. España: Íttakus, sociedad para la información, S.L. Recuperado el 16 de mayo de 2008, en http://publicatuslibros.com. [ Links ]

4. Cerniera Rojas, Mayra (2005). El dibujo es una representación gráfica de un objeto real o de una idea abstracta. Recuperado el 06 de octubre de 2007, en http://www.guiainfantil.com/educacion/dibujoInfantil/interpretacion.htmcomointerpretarlosdibujosdelosniños. [ Links ]

5. Corman, Louis (1976). El test del dibujo de la familia: en la práctica médico-pedagógica. España: Kapelusz. [ Links ]

6. Dávila Escalante Marisela y Rangel Sosa Ana (2003). La figura humana y la familia: estudio exploratorio del dibujo en el niño preescolar. (Memoria de grado). Mérida, Venezuela: ULA. [ Links ]

7. Escobar Domínguez, María Gisela y Romero Quintero, Kruskaia Amarodis (2003). Desarrollo de la representación del cuerpo humano y la familia en el niño preescolar a través de las artes: reflexiones teóricas. Revista EDUCERE, año 6, Nº 21. [ Links ]

8. Espinosa, Sánchez Verónica (s/f). Trastorno psicológico. Recuperado el 15 de diciembre de 2007, en www.edufuturo.com/educaciónphp?c=20231. [ Links ]

9. García, Jorge (s/f). Miedos Infantiles. Recuperado el 12 de mayo de 2008, en http://www.cyberpadres.com/serpadre/tupsicologo/miedos/home.htm. [ Links ]

10. Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar (2006). Metodología de la investigación (cuarta edición). México: McGraw-Hill Interamericana. [ Links ]

11. Köhler, Carlos (2008). Los niños y sus miedos. Revista Maestra Jardinera. Caracas, Venezuela: año XII, Nº 138. [ Links ]

12. Koppitz, Elizabeth (1976). El dibujo de la figura humana en los niños (Evaluación Psicológica). Argentina: Guadalupe. [ Links ]

13. Lowenfeld, Víctor (1958). El niño y su arte. Buenos Aires: Kapelusz. [ Links ]

14. Luquet, Georges-Henri (1978). El dibujo infantil. Barcelona - España: Médica y Técnica. [ Links ]

15. Márquez López, Manuela (2007). ¡Ojú, qué susto! Recuperado el 30 de septiembre de 2008, en http://psicopedagogias.blogspot.com/2008/09/miedos-infantiles-miedo-la-oscuridad.html. [ Links ]

16. Méndez, Xavier; Inglés, Cándido; Hidalgo, María Dolores; Fernández, José María y Quiles, María José (2005). Los miedos en la infancia y la adolescencia: un estudio descriptivo. Recuperado el 01 de febrero de 2008, en http://reme.uji.es. [ Links ]

17. Piaget, Jean William. (1980). Psicología de la inteligencia. Buenos Aires: Psique. [ Links ]

18. Puleo Rojas, Elda Marisol (2007). Análisis comparativo de dibujos infantiles en niños/as de la Ciudad de Mérida (1 a 6 años de edad). (Memoria de grado). Mérida, Venezuela: ULA. [ Links ]

19. Wallon, Henri. (1987). Psicología y educación del niño (Una comprensión dialéctica del desarrollo y la Educación infantil). Madrid: Visor-Mec. [ Links ]