Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Salus

versión impresa ISSN 1316-7138

Salus vol.17 no.1 Valencia ene. 2013

Depresión en embarazadas en el segundo trimestre de gestación y su impacto en la presión arterial

Francisco Yegüez-Marín1, Marisol García de Y2, Delvalle Gil1.

1 Departamento de Salud Mental. Universidad de Carabobo.

2 Unidad de Perinatología. Universidad de Carabobo. Correspondencia: Francisco Yegüez Marín E-mail: fyeguez@uc.edu.ve

RESUMEN

La enfermedad hipertensiva durante el embarazo es una patología compleja multifactorial que conlleva a elevada morbimortalidad materno fetal. El objetivo fue determinar la variación de las cifras de presión arterial con los estados del humor, a través del test Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológico (CES-D) y su asociación con variables socioeconómicas y demográficas. Previo consentimiento informado, se realizó un estudio transversal y descriptivo-correlacional en 168 gestantes durante el segundo trimestre del embarazo. 50% de las gestantes en estrato IV de Graffar Méndez-Castellano (Graffar M-C) presentaron cuadro depresivo. La incidencia de depresión fue 40,9% en las gestantes con fetos masculinos y en las de fetos femeninos fue 25%. Los valores de presión arterial sistólica (PS) y diastólica (PD) fueron mayores en gestantes con edad ≥ 35 años. La PD fue significativamente mayor en gestantes sin parejas, no hubo significancia para la PS. La PD fue más elevada en el estrato IV Graffar M-C y la PS en el estrato II. Las gestantes con fetos femeninos tuvieron la PS significativamente mayor que las de fetos masculinos. Hubo una baja correlación significativa y negativa entre los valores de PS y PD con el puntaje del test CES-D. Se estableció una correlación baja y negativa entre el humor depresivo y la PS y PD. En el conjunto de variables a considerar en relación a los trastornos hipertensivos durante el embarazo estarían la edad materna, el estado marital, el estrato Graffar M-C y el sexo fetal.

Palabras clave: Depresión, embarazo, presión arterial

Depression in pregnant women in the second trimester of gestation and its impact on blood pressure

ABSTRACT

Hypertensive pregnancy disease is a complex multifactorial pathology which leads to elevated fetal and maternal morbidity. The objective was to determine the variation in values of blood pressure with the states of humor through the Center Epidemiology Scale Depression (CES-D) test and its association with socio-economic and demographic variables. Prior informed consent, a transversal and descriptive-correlational study was conducted in 168 pregnant women during the second trimester of pregnancy. 50% of pregnant in layer IV of Graffar Méndez-Castellano (Graffar M-C) presented depressing state. The incidence of depression was 40.9% in pregnant with male fetuses and in female fetuses was 25%. The values of systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) were higher in pregnant women with age ≥ 35 years. The DBP was significantly higher in pregnant women without partners, there was no significance to the SBP. The DBP was higher in the stratum IV Graffar M-C and the SBP in the stratum II. Pregnant with female fetuses had SP significantly larger than the male fetuses. There was a negative and significant low correlation between the values of SBP and SBP with the score of the CES-D test. The set of variables to consider in relation to disorders hypertensive during pregnancy would be the maternal age, marital status, the Graffar M-C stratum and fetal sex.

Key words: Depression, pregnancy, blood pressure

Recibido: Febrero 2012 Aprobado: Marzo 20

INTRODUCCIÓN

Los trastornos de ansiedad y del humor, son enfermedades psiquiátricas debilitantes que afectan desproporcionadamente a las mujeres en edad reproductiva.

La discriminación y los conflictos sociales son fuentes considerables de estrés que contribuyen a la intensidad de la depresión durante la gestación (1, 2). Un número sustancial de gestantes tienen síntomas depresivos, pero la mayoría de ellas no son ni diagnosticadas ni adecuadamente tratadas durante este período vulnerable (3). La depresión durante el embarazo es frecuente, afectando un aproximado de 20% de las gestantes y de éstas aproximadamente tres cuartas partes no son tratadas (4). La incidencia de trastornos depresivos durante el embarazo está asociada con disminución del nivel de salud de la gestante lo que podría explicar la asociación reportada entre síntomas depresivos y morbimortalidad materno-fetal (5-7).

Está bien establecido que el estrés y los síntomas depresivos están asociados con marcadores de inflamación séricos elevados en poblaciones no gestantes, adicionalmente, durante el embarazo, también el sistema inmune exhibe cambios significativos, reportándose en gestantes deprimidas niveles significativamente elevados de interleukina-6 (IL-6) y niveles marginalmente elevados de factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) (8). Admitamos que, el estrés puede facilitar la aparición de síntomas depresivos, igualmente contribuye a la respuesta inflamatoria a través de sus efectos sobre las vías del sistema nervioso simpático y parasimpático (9).

Por consiguiente, la gestante con síntomas depresivos adquiere un riesgo aumentado para la aparición de hipertensión arterial durante su embarazo debido a la conjunción de un conjunto de factores como alteración de la respuesta inflamatoria, alteraciones inmunológicas e hiperactividad del sistema nervioso simpático. En este sentido, se sabe que la preeclampsia está mediada no solo por la acción de sustancias vasoactivas circulantes o de acción local, sino, al menos en parte, por un incremento en el tono nervioso simpático (10, 11). Reportándose

que la depresión y la ansiedad en embarazos tempranos están asociadas con riesgo subsecuente para padecer preeclampsia (12).

Así mismo, es conocido que la presencia de estrés emocional durante el embarazo está asociada con un riesgo casi al doble de padecer enfermedad hipertensiva (13). El estrés prenatal altera la fisiología materna y la función inmune de una forma consistente incrementando el riesgo para complicaciones durante el embarazo como la preeclampsia (14). De la misma manera, las gestantes durante las primeras 20 semanas expuestas a alta tensión laboral adquieren un alto riesgo para desarrollar preeclampsia y en menor extensión hipertensión gestacional (15).

Por otro lado, el bajo nivel socioeconómico asociado a riesgo biopsicosocial prenatal elevado, incrementa al doble la posibilidad de padecer hipertensión inducida por el embarazo (16). Dada la significativa prevalencia de humor depresivo en las mujeres gestantes, en el presente estudio se busca examinar la asociación entre el estado del humor materno durante su segundo trimestre de gestación con las cifras de presión arterial.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de naturaleza descriptiva-correlacional y de diseño no experimental y transversal, en el período comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2011, donde se seleccionaron en forma consecutiva, previo consentimiento informado, 180 embarazadas durante su segundo trimestre de gestación que acudieron a la Unidad de Perinatología de la Universidad de Carabobo para control de su embarazo. Se recopilaron datos relativos al embarazo: edad materna, edad gestacional, número de gestaciones, estado marital y laboral de la gestante.

A cada embarazada se le proveyó en físico para autoaplicación la encuesta de Graffar Méndez-Castellano (Graffar M-C) (17) y del test CES-D, cuyo rango es de 0 a 60, validado para la población hispánica tomando como punto de corte para el diagnóstico positivo de depresión un valor ≥ 16 (α Cronbach: 0,9, sensibilidad: 0,95 y especificidad: 0,91) (18).

Igualmente se tomó la presión arterial con esfigmomanómetro de mercurio en posición sentada y después de 20 minutos de reposo en el brazo izquierdo. Se obtuvieron 3 medidas tanto de la presión arterial sistólica (PS) como de la diastólica (PD) separadas por 5 minutos entre una y otra medida, y se promedió el resultado de cada una por separado para tomarla como referencia en el estudio. Para la determinación de la edad gestacional y del sexo fetal se empleó un equipo de ultrasonido marca Aloka α-Prosound 3500 con transductor multifrecuencia aplicándose la metodología habitualmente utilizada para este tipo de estudio.

Los datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS versión 19.0 para ambiente Windows. La información analizada se encuentra en tablas de distribución de asociación donde se exponen las variables en estudio, su relación y las características que presentaron los pacientes en su evaluación realizada de acuerdo a los instrumentos utilizados.

En las tablas se dan a conocer frecuencias absolutas y porcentajes de la distribución de las categorías que se establecen para el análisis estadístico, junto con los valores de significación de las pruebas de t de Student para comparación de promedios de muestras independientes, ANOVA (más de dos grupos) y prueba de de homogeneidad con corrección de Yates en las tablas de 2x2. Dado que la variable puntuación del test CES - D no constituye una distribución normal, se utilizaron pruebas no paramétricas, como son la U de Mann Whitney y la correlación de Spearman.

Para los análisis de significación estadística se utilizó un criterio de error de menos de 5% (P < 0,05). Todos los valores de significación son de pruebas de tipo bilateral.

RESULTADOS

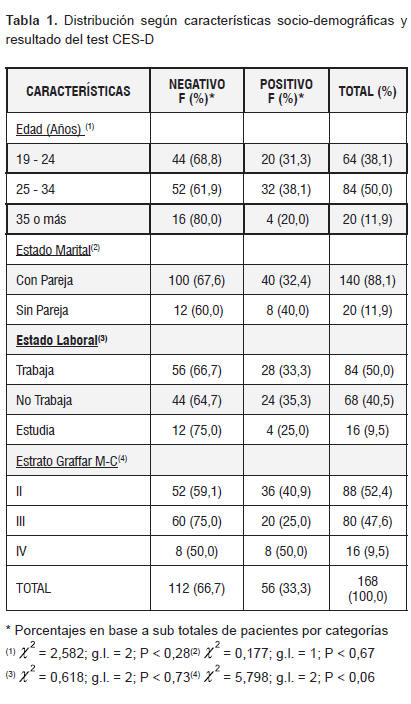

Las edades de los pacientes se distribuyeron en forma diferente, pues las pacientes de 25 a 34 años predominaron con 50,0%; seguida por el grupo de 19 a 24, 38,1% y finalmente las de 35 años o más 11,9%. En cuanto a la incidencia de depresión, de acuerdo al test CES-D, varió entre 38,1% para el grupo de 25 a 34 años, algo menos en el grupo de 19 a 24 años (31,3%) y baja a 20,0% para las pacientes de 35 años o más.

Sin embargo, no se encontró una asociación significativa entre la distribución por edad y la incidencia de depresión. 88,1% de las pacientes tenían pareja, y en estás, la incidencia de depresión 32,4%, en el grupo sin pareja (11,9%) la incidencia de sintomatología depresiva fue mayor (40,0%). No obstante, tampoco hubo una asociación significativa entre las categorías del estado marital y la incidencia de depresión.

En relación a la condición laboral, 50,0% de las pacientes trabaja, 40,5% no lo hace y el resto 9,5% estudia. La incidencia de depresión fue 33,3% para el grupo que labora, algo superior para las que no trabajan (35,3%) y más bajo aún para las estudiantes. No hubo relación significativa entre la condición laboral y la incidencia de depresión. 52,4% de las pacientes están ubicadas en el estrato II de la escala Graffar M-C, mientras que en el estrato III se encontró 47,6%, y sólo 9,5% se ubica en el IV. No hubo casos que se correspondieran con los estratos I (más alto nivel de calidad de vida) y V (más bajo nivel de calidad de vida) en la muestra analizada. Es en estrato IV de nuestro estudio, donde se evidencia un 50,0% de gestantes con depresión, siendo 25,0% en el estrato III y un 40,9% en el II.

No existió una asociación significativa entre el estrato socio económico y la incidencia de depresión, pues el error fue del 6%. Para finalizar, la incidencia de depresión en las ciento sesenta y ocho pacientes fue 33,3% (CES-D ≥ 16).

Solo 4,8% del grupo estudiado eran gestantes nulíparas, en donde no se presentó depresión. Con una a dos gestaciones previas hubo 83,3% de gestantes y el restante 11,9% correspondió a pacientes con 3 o 4 gestaciones previas. La incidencia de depresión fue 37,1% para el grupo de una a dos gestaciones previas y de 20,0% para las de tres a cuatro. La inexistencia de depresión en las nulíparas no permitió aplicar el test de chi cuadrado. La presencia del sexo masculino fetal 52,5%, superior al femenino 47,6%. En las gestantes con feto masculino la incidencia de depresión fue 40,9% y en aquellas con fetos femeninos correspondió a 25,0%. Se determinó una asociación significativa (P < 0,04) entre el sexo fetal y la incidencia de depresión.

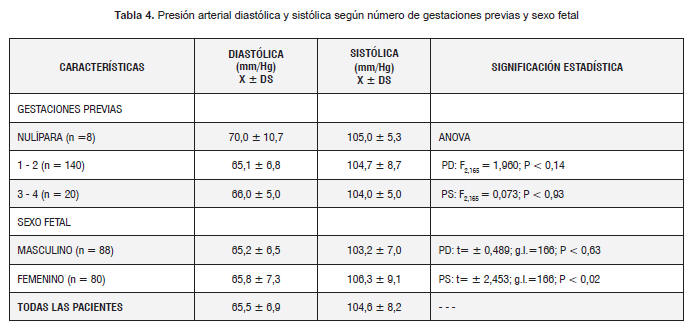

El promedio general de presión arterial sistólica 104,6 mm/Hg (DE: 8,2) y para la presión arterial diastólica 65,5 mm/Hg (DE: 6,9). El mayor valor promedio para PS 112,0 mm/Hg y correspondió al grupo de más edad, siendo el valor medio menor en el grupo de 19 a 24 años 103,4 mm/ Hg. Las diferencias entre los tres grupos de edad fueron significativas (P < 0,001). La PD fue en promedio superior en el grupo de 35 años o más, (72,0 mm/Hg); situándose en 63,3 mm/Hg, como la más baja en valor medio en el de 25 a 34 años; también hubo diferencias significativas (P < 0,001) entre los valores de acuerdo a la prueba ANOVA realizada. Al realizar las comparaciones post hoc (Bonferroni), para la PD, las diferencias significativas se establecieron entre los pares de edad materna 19, 22 y 23 con 36 y 39 años de edad; para la PS, estos pares resultaron 19, 20, 21, 22 y 23 con 36 y 39 años de edad y 19 y 20 con 25.

En relación el estado marital, sólo se encontró diferencia significativa (P < 0,02) en la PD, 69,0 mm/Hg en las pacientes sin pareja y 65,0 mm/Hg en las que tenían pareja. Para la PS, los valores medios respectivos fueron 107,0 mm/Hg y 104,3 mm/Hg sin significancia estadística. En el grupo de estudiantes, la PD fue el promedio superior, 67,5 mm/Hg, y 65,2 mm/Hg el menor en las pacientes que trabajaban, pero sin diferencias significativas entre los tres valores medios. Para la PS, fue mayor el valor promedio en el grupo que no trabaja 105,9 mm/Hg, siendo el valor medio menor en el grupo de estudiantes 101,3 mm/Hg. Igualmente, no hubo diferencias significativas entre los tres valores medios.

De acuerdo a la escala de Graffar M-C, tanto la PD como la PS, resultaron ser significativas las diferencias de los promedios de ambas tensiones, entre los tres niveles de este estudio, pues los errores de azar fueron P < 0,03 para la PD y P< 0,01 para la PS. En el grupo IV se encontró la mayor PD promedio (67,5 mm/Hg) y la menor en valor medio (63,8 mm/Hg) en la categoría III, mientras que para la PS, el mayor valor medio (106,7 mm/Hg) fue en el grupo II y el menor promedio (102,5 mm/Hg) en el IV.

El número de gestaciones previas, no se asoció con valores altos o bajos de PD o PS, pues no resultaron ser significativas las diferencias de los promedios en los tres grupos. En las nulíparas se presentaron los valores medios mayores en ambas tensiones, PD: 70,0 mm/Hg y PS: 105,0 mm/Hg, mientras que los menores fueron en el grupo entre una y dos gestas previas con PD de 65,1 mm/Hg y para la PS de 104,0 mm/Hg en el grupo de tres a cuatro gestas previas. Igualmente, tampoco hubo significación estadística.

No hubo diferencia significativa de la PD en las gestantes según sexo fetal masculino o femenino, mientras que la PS si se diferenció de manera significativa (P < 0,02) 103,2 mm/ Hg en pacientes con feto de sexo masculino y 106,3 mm/Hg para sexo femenino.

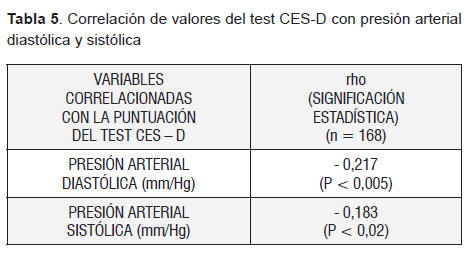

Las puntuaciones de la escala CES-D resultaron distribuirse diferente al modelo de una distribución normal, por lo que se utilizó, para determinar la fuerza de la asociación del puntaje del test nombrado con las presiones arteriales de las pacientes, el coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman.

Los resultados indican que hay una correlación ordinal entre la PD y la puntuación del test, al obtenerse un coeficiente significativo (P < 0,005) de - 0,217, que aunque es bajo en valor, por el tamaño de la muestra resulta significativo, indicando el signo negativo que los valores del test que ocupan un orden más alto, se corresponden a su vez con valores de presión arterial que se ubican en un orden más bajo. Es decir, hay una correspondencia ordinal entre las dos variables de carácter negativo. En cuanto a la presión arterial sistólica también resultó ser la correlación ordinal negativa y fue significativa (P < 0,02) con un coeficiente de - 0,183.

Por otro lado, no existió diferencia significativa de la PS según el resultado positivo o negativo del test CES-D; por el contrario, en las gestantes con test CES-D negativo la PD fue significativamente mayor que aquellas con test positivo (P < 0,03).

DISCUSIÓN

La depresión es una enfermedad común en las gestantes y está asociada a riesgo perinatal con sus consecuencias nocivas que incluyen entre otras, hipertensión gestacional. En el presente estudio la prevalencia de síntomas depresivos fue 33,3% siendo para el grupo de de 25 a 34 años la mayor incidencia 38,1%. Qiu y col., encontraron que en un grupo de 2601 gestantes, esta prevalencia era de solo 5,2% y que en este grupo, 58,1% de las que presentaban síntomas depresivos eran menores de 35 años, lo cual difiere significativamente de nuestros hallazgos (19).

La discriminación y la conflictividad social son consideradas como fuentes importantes de estrés que contribuyen a niveles elevados de depresión durante la gestación, esto podría explicar en parte la alta prevalencia de dicha patología en nuestra población estudiada (2).

Se ha publicado que el estatus socioeconómico (ESE) que incluye cuatro factores: bajo ingreso monetario mensual, bajo nivel educativo, el estar soltera y sin empleo, se asocia con un incremento de síntomas depresivos (20). Igualmente los dilemas de la vida diaria no resueltos adecuadamente y la ausencia de apoyo social se asocian con la presencia de los mismos síntomas (21). Este resultado contradice los hallazgos de este estudio, ya que la depresión se presentó más frecuentemente en las gestantes con pareja, con empleo y estudiantes, y en el estrato III de la escala Graffar M-C.

En cuanto a la paridad, el mayor porcentaje de depresión se presentó en las gestantes con 1-2 gestaciones previas (37,1%) sin embargo, la inexistencia de depresión en las nulíparas no permitió aplicar el análisis estadístico correspondiente. En este sentido, no se ha encontrado asociación entre la paridad y síntomas depresivos en gestantes (22). En las embarazadas que portaban fetos de sexo masculino se evidenció mayor prevalencia de síntomas depresivos (40,9%) que con fetos femeninos (25,0%) y esta asociación fue significativa.

No se evidenció hipertensión arterial en ninguna de las gestantes del presente estudio. No obstante, el mayor promedio tanto de PS como de PD se ubicó en el grupo de 35 años o más de edad. Esto podría explicarse por los cambios propios que el envejecimiento imprime al cuerpo humano y entre ellos la pérdida de elasticidad de la pared arterial.

En relación el estado marital, solo la PD fue significativamente mayor en las pacientes sin pareja al compararlas con aquellas que sí la tenían. No se evidenciaron diferencias relevantes ni de PS y PD en relación al estado laboral. En relación a la estratificación Graffar M-C se observaron valores de PS mayores en el estrato II y de PD en el estrato IV, evidenciándose así una tendencia de que el bajo nivel socioeconómico se asocia con cifras más elevadas de PS, en cambio, para la PD, el alto nivel socioeconómico se asoció con cifras más elevadas.

El número de gestaciones previas no se asoció ni con los valores de PD ni PS. Sólo la PS mostró asociación significativa según el sexo fetal, reportándose valores más elevados de PS en las gestantes portadoras de fetos femeninos. Es de hacer notar que las gestantes con fetos masculinos fueron las que presentaron una mayor prevalencia de síntomas depresivos. Esto sugiere que el sexo fetal podría no estar asociado ni con los síntomas depresivos de las gestantes ni con sus cifras de presión arterial.

Se ha publicado que los síntomas depresivos durante la gestación implican un riesgo incrementado de padecer hipertensión arterial y otras patologías (23-27). Aunque en nuestro estudio no se detectó hipertensión arterial, sin embargo, la tendencia observada reportó resultados paradójicos con esta literatura, puesto que en la población estudiada se definió una correlación baja negativa pero significativa entre los valores de PS Y PD con el puntaje del test CES-D, es decir, que a mayor puntaje del test, se correspondía un valor más bajo de presión arterial. No obstante, existen reportes que tienen concordancia con la tendencia observada en nuestro estudio (28, 29), El tema de la asociación entre depresión y aumento de la presión arterial en las gestantes es en cierto modo controversial, indicando que serán necesarios más estudios al respecto; de esta manera se evidencia una vez más el carácter complejo y multifactorial de la patología hipertensiva durante el embarazo.

REFERENCIAS

1. Bennett IM, Culhane JF, Webb DA, Coyne JC, Hogan V, Mathew L, et al. Perceived discrimination and depressive symptoms, smoking, and recent alcohol use in pregnancy. Birth 2010; 37(2):90-97. [ Links ]

2. Dailey DE, Humphreys JC. Social stressors associated with antepartum depressive symptoms in low-income african american women. Public Health Nurs 2011 May; 28(3):203-212. [ Links ]

3. Marcus SM, Flynn HA, Blow FC, Barry KL. Depressive symptoms among pregnant women screened in obstetrics settings. J Womens Health (Larchmt) 2003; May;12(4):373- 380. [ Links ]

4. Bennett HA, Einarson A, Taddio A, Koren G, Einarson TR. Depression during Pregnancy: Overview of Clinical Factors. Clin Drug Investig 2004; 24(3):157-179. [ Links ]

5. Christian LM, Franco A, Iams JD, Sheridan J, Glaser R. Depressive symptoms predict exaggerated inflammatory responses to an in vivo immune challenge among pregnant women. Brain Behav Immun 2010 Jan; 24(1):49-53. [ Links ]

6. Lancaster CA, Flynn HA, Johnson TR, Marcus SM, Davis MM. Peripartum length of stay for women with depressive symptoms during pregnancy. J Womens Health (Larchmt) 2010 Jan; 19(1):31-37. [ Links ]

7. Orr ST, Blazer DG, James SA, Reiter JP. Depressive symptoms and indicators of maternal health status during pregnancy. J Womens Health (Larchmt) 2007 May; 16(4):535-542. [ Links ]

8. Christian LM, Franco A, Glaser R, Iams JD. Depressive symptoms are associated with elevated serum proinflammatory cytokines among pregnant women. Brain Behav Immun 2009 Aug; 23(6):750-754. [ Links ]

9. Raison CL, Capuron L, Miller AH. Cytokines sing the blues: inflammation and the pathogenesis of depression. Trends Immunol 2006 Jan; 27(1):24-31. [ Links ]

10. Fischer T, Schobel HP, Frank H, Andreae M, Schneider KT, Heusser K. Pregnancy-induced sympathetic overactivity: a precursor of preeclampsia. Eur J Clin Invest 2004 Jun; 34(6):443-448. [ Links ]

11. Schobel HP, Fischer T, Heuszer K, Geiger H, Schmieder RE. Preeclampsia -- a state of sympathetic overactivity. N Engl J Med 1996 Nov 14; 335(20):1480-1485. [ Links ]

12. Kurki T, Hiilesmaa V, Raitasalo R, Mattila H, Ylikorkala O. Depression and anxiety in early pregnancy and risk for preeclampsia. Obstet Gynecol 2000 Apr; 95(4):487-490. [ Links ]

13. Leeners B, Neumaier-Wagner P, Kuse S, Stiller R, Rath W. Emotional stress and the risk to develop hypertensive diseases in pregnancy. Hypertens Pregnancy 2007; 26(2):211-226. [ Links ]

14. Coussons-Read ME, Okun ML, Nettles CD. Psychosocial stress increases inflammatory markers and alters cytokine production across pregnancy. Brain Behav Immun 2007; Mar; 21(3):343-350. [ Links ]

15. Marcoux S, Berube S, Brisson C, Mondor M. Job strain and pregnancy-induced hypertension. Epidemiology 1999 Jul; 10(4):376-382. [ Links ]

16. Herrera JA, Alvarado JP, Restrepo W. [Prenatal biopsychosocial risk and preeclampsia]. Aten Primaria 1995 Nov 30; 16(9):552-555. [ Links ]

17. Méndez-Castellano H, Méndez MC. Sociedad y Estratificación. Método Graffar Méndez-Castellano. FUNDACREDESA,1-206.1994. Ref Type: Generic. [ Links ]

18. Soler J, Perez-Sola V, Puigdemont D, Perez-Blanco J, Figueres M, Alvarez E. [Validation study of the Center for Epidemiological Studies-Depression of a Spanish population of patients with affective disorders]. Actas Luso Esp Neurol Psiquiatr Cienc Afines 1997 Jul; 25(4):243-249. [ Links ]

19. Qiu C, Sanchez SE, Lam N, Garcia P, Williams MA. Associations of depression and depressive symptoms with preeclampsia: results from a Peruvian case-control study. BMC Womens Health 2007; 7:15. [ Links ]

20. Goyal D, Gay C, Lee KA. How much does low socioeconomic status increase the risk of prenatal and postpartum depressive symptoms in first-time mothers? Womens Health Issues 2010; 20(2):96-104. [ Links ]

21. Lara MA, Navarro C, Navarrete L. The influence of life events and social support in a psycho-educational intervention for women with depression. Salud Publica Mex 2004; 46(5):378-387. [ Links ]

22. Ukpong DI. Factors associated with psychological morbidity in mothers of pre-term infants: a study from Wesley Guild Hospital, Nigeria. J Obstet Gynaecol 2011; 31(2):146-148. [ Links ]

23. Bansil P, Kuklina EV, Meikle SF, Posner SF, Kourtis AP, Ellington SR, et al. Maternal and fetal outcomes among women with depression. J Womens Health (Larchmt) 2010; 19(2):329-334. [ Links ]

24. Benute GR, Nomura RM, Reis JS, Fraguas JR, Lucia MC, Zugaib M. Depression during pregnancy in women with a medical disorder: risk factors and perinatal outcomes. Clinics (Sao Paulo) 2010; 65(11):1127-1131. [ Links ]

25. Cripe SM, Frederick IO, Qiu C, Williams MA. Risk of preterm delivery and hypertensive disorders of pregnancy in relation to maternal co-morbid mood and migraine disorders during pregnancy. Paediatr Perinat Epidemiol 2011; 25(2):116- 123. [ Links ]

26. Qiu C, Williams MA, Calderon-Margalit R, Cripe SM, Sorensen TK. Preeclampsia risk in relation to maternal mood and anxiety disorders diagnosed before or during early pregnancy. Am J Hypertens 2009;22(4):397-402. [ Links ]

27. Vianna P, Bauer ME, Dornfeld D, Chies JA. Distress conditions during pregnancy may lead to pre-eclampsia by increasing cortisol levels and altering lymphocyte sensitivity to glucocorticoids. Med Hypotheses 2011;77(2):188-191. [ Links ]

28. Nisell H, Larsson G, Wager J. The relation between life stress and hypertensive complications during pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 1989;68(5):423-427. [ Links ]

29. Vollebregt KC, van der Wal MF, Wolf H, Vrijkotte TG, Boer K, Bonsel GJ. Is psychosocial stress in first ongoing pregnancies associated with pre-eclampsia and gestational hypertension? BJOG 2008;115(5):607-615. [ Links ]