Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo

versión impresa ISSN 1690-3110

Rev. Venez. Endocrinol. Metab. v.2 n.1 Mérida jun. 2004

DIABETES TIPO 2 EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. EXPERIENCIA DE LA

UNIDAD DE DIABETES

DEL HOSPITAL DE NIÑOS J. M. DE LOS RÍOS

Joalice Villalobos, Wilfredo Hernández, Nora Maulino, Loida Gáffaro de Valera,

Matilde García de Blanco, Gisela Merino, Marvelys Pérez, Gaby Bracho, Marisol Bolívar

Servicio de Endocrinología del Hospital de Niños J. M. de los Ríos. Caracas. Venezuela.

RESUMEN

Objetivo: Evaluar la frecuencia de presentación, características y evolución de la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes atendidos en la Unidad de Diabetes del Servicio de Endocrinología del Hospital de Niños J. M. de Los Ríos.

Métodos: Se revisaron los registros de 411 pacientes diabéticos atendidos desde Enero de 1987 hasta el primer cuatrimestre del año 2003, 16 reunieron criterios de diabetes tipo 2.

Resultados: Se observó un aumento de la frecuencia de diabetes tipo 2 de 1-2% en el primer cuatrienio a 7.3% en el último. El sexo predominante fue el femenino (62.5%); un alto porcentaje (37.5%) tenía menos de 10 años de edad; el 37.5% se encontraba en Tanner II-IV de desarrollo puberal, y un porcentaje igual eran prepuberales; el 68.8% tuvo un peso normal al nacer; todos tenían antecedentes familiares de diabetes tipo 2; el 50% consultó por hallazgo incidental de hiperglicemia en ayunas; el 37.5% estaban asintomáticos al momento del diagnóstico; el 31.3% tenía acantosis y el 50% presentó exceso de peso. El 56,25% no requirió tratamiento farmacológico.

Conclusión: La diabetes tipo 2 en niños y adolescentes es una entidad cada vez más frecuente en nuestra Unidad de Diabetes, lo que nos debe alertar a tenerla presente para así hacer diagnósticos precoces, y más importante aún, intervenir en la prevención de la misma.

Palabras claves: Niños, diabetes tipo 2, obesidad, acantosis

ABSTRACT

Objective: The goal of this study, was to assess the frequency, characteristics and evolution of type 2 diabetes in children and adolescents of the Endocrinology Department of J. M. de Los Ríos Childrens Hospital, Diabetes Unit.

Methods: From 411 patients that were attended since January 1987 to April 2003, 16 accomplished the inclusion criteria.

Results: During the study, we found an increased frequency of type 2 diabetes from 1-2% to 7.3% in the last four-year period. Female sex was predominant (62.5%); a high percentage (37.5%) of the patients were less than ten years old; 37.5% had a pubertal development in Tanner II-IV, and the same number was prepubertal. Most of them, had normal weight at birth. All patients had a family history of type 2 diabetes in first- or second-degree relatives. Fifty percent consulted due to an incidental finding of fasting hyperglycemia; Thirty seven percent (37.5%) were asymptomatic at the diagnosis; Thirty one percent (31.3%) had acanthosis and 50% were overweight or obese. The majority of patients did not need pharmacologic treatment.

Conclusion: Type 2 diabetes in children and adolescents is increasing in our Diabetes Unit. We have to be alert to do prevention in high-risk groups, encouraging them to make lifestyle changes and an early diagnosis.

Key words: Children, type 2 diabetes, obesity, acanthosis.

INTRODUCCIÓN

La Diabetes tipo 2 es un alteración metabólica compleja de etiología heterogénea con factores de riesgo ambientales, sociales y de estilo de vida, que actúan sobre una base de susceptibilidad genética1.

Históricamente la Diabetes tipo 2 no había sido considerada una enfermedad pediátrica. Desde 1916 los diabetólogos advirtieron que algunos niños diabéticos tenían una variante excesivamente benigna y de evolución lenta de la enfermedad. A partir de 1960 se han descrito en niños y adolescentes varias formas de diabetes no insulinodependiente, inclusive la observada con mayor frecuencia en los adultos, clásicamente llamada Diabetes Mellitus tipo 22,3.

Hasta hace poco, la Diabetes tipo 1 mediada por mecanismos inmunes era el único tipo de diabetes considerada prevalente entre los niños y solo el 1-3% eran portadores de diabetes tipo 2 u otras raras formas de diabetes. Reportes recientes indican que 4-45% de los niños recién diagnosticados tienen diabetes mediada por mecanismos no inmunes. La variación en los porcentajes reportados parece depender de la raza y las estrategias de muestreo, correspondiendo la mayoría a diabetes tipo 21-8.

A nivel mundial existe la tendencia al aumento de los casos de Diabetes Mellitus tipo 2 en niños, principalmente en adolescentes2,3,7, con mayor proporción en grupos étnicos minoritarios, algunos de ellos con alta prevalencia de diabetes (ej. Hispanoamericanos, Nativoamericanos, Asiaticoamericanos, Afroamericanos, nativos de Isla Pacífica)4,6,8-10.

El objetivo de realizar este trabajo es evaluar la frecuencia de presentación de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes atendidos en la Unidad de Diabetes del Servicio de Endocrinología del Hospital de Niños J. M. de Los Ríos de Caracas, así como las características y evolución de los mismos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se revisaron los registros e historias clínicas de 411 pacientes ingresados en la Unidad de Diabetes del Servicio de Endocrinología del Hospital de Niños J. M. de los Ríos desde Enero de 1987 hasta el primer cuatrimestre del año 2003.

Los criterios de inclusión fueron: pacientes con el diagnóstico de diabetes, basado en medición de glicemia en ayunas o curva de tolerancia glucosada, reconfirmada por una segunda medición9, quienes en su evolución no requirieron el uso de insulina para sobrevivir o evitar la cetosis, independientemente de que la requirieran o no para su control, y que presentaran una o más de las siguientes características:

· Antecedentes familiares de diabetes tipo 2 en primero o segundo grado o antecedente de diabetes gestacional materna.

· Sobrepeso u obesidad. Se consideró obeso a todo paciente con índice de masa corporal mayor o igual al percentil 97 en las tablas de FUNDACREDESA11, y con sobrepeso entre el percentil 90 y 97.

· Signos de resistencia insulínica o condiciones asociadas a ella.

· Insulina basal pretratamiento normal o alta.

· Péptido C basal pretratamiento normal.

Fueron excluidos los pacientes portadores de Lipodistrofia Congénita, de síndromes genéticos que cursan con diabetes, de enfermedad pancreática exocrina y de otra endocrinopatía.

Todos los pacientes tuvieron un control regular en la Unidad de Diabetes del Servicio de Endocrinología del Hospital de Niños J. M. de los Ríos durante un tiempo promedio de 2.7 ± 3.4 años con un mínimo de 0.3 y un máximo de 12 años. Sólo un paciente tenía menos de un año de evolución con la diabetes.

Los pacientes cumplieron el plan de alimentación indicado por el Departamento de Dietética del Hospital, calculado según sus requerimientos por el método de Holliday o por la fórmula recomendada por la OMS, según peso y sexo12. Igualmente, les fue indicado un plan regular de ejercicios.

En cada paciente se determinó: edad de diagnóstico, sexo, antecedentes familiares de diabetes tipo 2, peso al nacer, motivo de consulta, síntomas al ingreso, tiempo de evolución de los síntomas antes del diagnóstico, presencia de cetoacidosis, factores desencadenantes, presencia o no de acantosis u otros signos de resistencia insulínica, índice de masa corporal (IMC), estadío puberal según escala de Tanner, exámenes de laboratorio realizados, tratamiento, evolución y complicaciones.

En los pacientes en quienes se determinó valores de insulina basal, ésta fue procesada por radioinmunoensayo hasta el año 2000, posteriormente se utilizó inmunoensayo con marcador quimioluminiscente en INMULITE. Al momento de cambiar el método de ensayo se comprobó que los resultados fueran equivalentes. En aquellos en quienes se determinó péptido C, éste fue procesado fuera de la institución y no se especificó en la historia clínica el método empleado.

Los resultados fueron expresados en números absolutos y porcentajes. Para el análisis comparativo de grupo se aplicó la prueba chi cuadrado, siendo la diferencia estadísticamente significativa cuando p<0.05.

RESULTADOS

De los 411 pacientes que ingresaron a la consulta de Diabetes, 16 (3,9%) cumplieron los criterios de inclusión para diabetes tipo 2; de éstos, 10 (62,5%) pertenecían al sexo femenino y 6 (37,5%) al sexo masculino. Ninguno de los pacientes tuvo una presentación o historia familiar característica de diabetes tipo MODY (Maturity Onset Diabetes of Youth); tampoco tenían antecedentes de uso de drogas inductoras de diabetes.

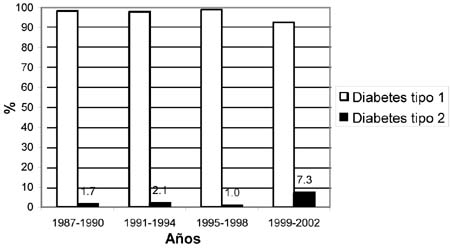

Figura 1

Distribución de los Pacientes según tipo de diabetes

y año de diagnóstico, *p<0.05

Al dividirse en cuatrienios el período estudiado, se encontró que la frecuencia de diabetes tipo 2 fue variable: de 1987 a 1990, fue de un paciente (1,7%); de 1991 a 1994, 2 (2,1%); de 1995 a 1998, 1 (1%) y de 1999 a 2002 aumenta a 10 pacientes (7,3%). Esta diferencia fue estadísticamente significativa (p<0,05). No fueron incluidos 2 pacientes que ingresaron a la consulta en el primer cuatrimestre del año 2003 (Figura 1).

La edad al momento del diagnóstico, tuvo una media de 11±3,3 años, con un rango de 5,5 a 16,7 años. Al distribuir la muestra según el grupo etario encontramos que 6 (37,5%), tenía de 5 a 9 años; 9 (56,25%), 10 a 14 años y 1 (6,25%), 15 a 19 años.

En cuanto al desarrollo sexual, 6 (37,5%) eran prepuberales (Tanner I), 6 (37,5%) se encontraban en la evolución de su pubertad (Tanner II-IV), y 4 (25%) habían finalizado su pubertad (Tanner V).

Al investigar el peso al nacer observamos que 2 pacientes (12,5%), pesaron <2,5kg; 10 (62,5%) de 2,5kg hasta <4kg y 3 (18,8%) >4kg. Un paciente no tenía registrado en la historia, el peso al nacer.

Todos los pacientes tenían antecedentes familiares de diabetes tipo 2; 6 (37,5%) en primer grado, 9 (56,25%) en segundo grado y 1 (6,25%) los tenía tanto en primero como en segundo grado. En 6 (37,5%) de ellos al menos uno de los padres era portador de la enfermedad y en 2 (12,5%) ambos padres estaban afectados.

El motivo de consulta más frecuente fue hiperglicemia en ayunas aislada, realizada como rutina sin sospecha clínica, lo cual se presentó en 8 (50%) de los pacientes, 2 (12,5%) consultaron por la tríada característica de polidipsia, poliuria y pérdida de peso, 3 (18,75%) por exceso de peso y en el resto, 3 (18,75%), fue un hallazgo durante la evaluación por causas inespecíficas.

En lo referente a la sintomatología al momento del diagnóstico, en 6 (37,5%) no se encontró ningún síntoma, 5 (31,25%) presentaron la tríada característica, 3 (18,75%) tuvieron alguno de los síntomas de la tríada característica y 2 (12,5%) se presentaron con síntomas inespecíficos como mareos y vómitos. Ninguno presentó cetoacidosis. El tiempo de evolución de los síntomas en los 10 pacientes que los presentaron fue variable: menor de tres meses en 5 (50%), de tres a seis meses en 4 (40%) y mayor de seis meses en sólo 1 paciente (10%).

A la exploración física se encontró acantosis en 5 (31,3%) de los pacientes y exceso de peso en 8 (50%), de los cuales 4 (50%) tuvieron un índice de masa corporal (IMC) entre el percentil 90 y 97 y el resto >97.

En la búsqueda de factores desencadenantes, 4 (25%) tuvieron un proceso infeccioso, y 2 (12.5%) se diagnosticaron durante la realización de exámenes de rutina preoperatoria.

Los marcadores inmunológicos solo fueron realizados en cuatro pacientes, por no contar con recursos económicos, ni ninguna institución pública en nuestro país que realice este tipo de estudios. En tres se practicó determinación de anticuerpos anti-islotes pancreáticos, anti-insulina y anti-GAD; todos tuvieron los anticuerpos anti-GAD negativos, dos tuvieron los anti-insulina positivos y uno tuvo los anti-islotes positivos. En el otro se realizó solo anticuerpos anti-insulina, los cuales resultaron negativos.

La insulina basal fue realizada en 9 pacientes con valores que oscilaron entre 4,5 y 45 ìUI/ml, el péptido C solo fue practicado en dos pacientes, cuyos valores fueron 1,6 y 1,3 ng/ml.

El tratamiento inicial fue: exclusivamente el plan de alimentación en 9 (56,25%) de los pacientes, plan de alimentación más insulina en 5 (31,25%), y plan de alimentación más metformina en 2 (12,5%). Para el momento de su última consulta realizada, el tratamiento era plan de alimentación en 9 (56,25%), plan de alimentación más insulina en 2 (12,5%), plan de alimentación más metformina en 4 (25%), y plan de alimentación más metformina e insulina en 1 paciente (6,25%).

Cuando se utilizó insulina como tratamiento (regular y NPH), las dosis totales diarias oscilaron entre 0,04 y 0,35 Ud/kg./día.

Cuando se utilizó metformina como tratamiento (tabletas de 500mg) las dosis se iniciaron en 500 mg/día con aumentos progresivos hasta 500 mg TID.

Todos los pacientes evolucionaron satisfactoriamente y no presentaron síntomas de complicaciones. Sin embargo, en todos los pacientes no fue evaluada la presencia de complicaciones en fase preclínica.

DISCUSIÓN

A pesar que desde hace mas de cincuenta años se comenzó a hablar que la diabetes tipo 1 no es la única que afecta a niños, es en los últimos años cuando crece la preocupación acerca de la presencia cada vez mas frecuente de diabetes tipo 2 en la población pediátrica.

Una explicación para la emergencia de la diabetes tipo 2 en niños es el incremento de la obesidad y la disminución de la actividad física1,4,7,13,14, lo cual es un fenómeno mundial en virtud de los cambios en el estilo de vida de la población con el advenimiento de los avances tecnológicos y la popularidad de la comida rápida.

En nuestro país no existen hasta la fecha reportes acerca de la incidencia y características de la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. Siendo el Servicio de Endocrinología del Hospital de Niños J. M. de los Ríos un centro de referencia nacional, utilizamos los registros e historias clínicas de la Consulta de Diabetes para explorar este tema.

Desde 1987 hasta la actualidad encontramos que ingresaron a la consulta 16 pacientes con características de diabetes tipo 2, lo que representa una frecuencia de 3,9% en todo el período. Sin embargo, al comparar la misma por cuatrienios, observamos un aumento de 1,7% en el primer cuatrienio a 7.3% en el último de ellos, siendo ésta diferencia estadísticamente significativa y coincidiendo con el 4-45% reportado en la literatura1,2,3,8,15.

Las poblaciones con incidencias más altas pertenecen a grupos étnicos minoritarios en Norteamérica, como son los indios Pima, afroamericanos e hispanos residentes en Estados Unidos y Canadá2,3,6,8,10,15,16. Los indios Pima tienen la prevalencia más alta corroborada del mundo2. Sin embargo, el factor racial no constituye un riesgo en nuestro país, donde la población es predominantemente mestiza.

La mayoría de los estudios en niños con diabetes tipo 2 indican una mayor frecuencia en mujeres que en varones, con una relación de 1,6:1 a 3:1, siendo el sexo femenino un factor predisponente para algunos autores1,3,5,8,15. En nuestra serie el 62,5% correspondió al sexo femenino, lo que representa una relación 1,5:1.

Los niños con diabetes tipo 2 son generalmente diagnosticados después de los 10 años de edad y durante la pubertad. El promedio de edad de diagnóstico en las series publicadas es entre 12 y 16 años. El paciente más joven que ha sido descrito es un indio pima de 4 años. Mientras se incremente la prevalencia de sobrepeso en la infancia, se espera que se diagnostique la diabetes tipo 2 a edades más tempranas1,3,5,8,15. En nuestros pacientes la edad al momento del diagnóstico, tuvo una media de 11±3,3, siendo el paciente más joven de 5.5 años. Llama la atención el alto porcentaje de pacientes menores de 10 años (37,5%). Un menor porcentaje de pacientes se encontró en el grupo de 15 a19 años, sin embargo esto puede ser consecuencia de que a estas edades algunos pacientes comienzan a consultar en hospitales que atienden adultos, en lugar de acudir al nuestro, que es un Hospital que atiende sólo niños y adolescentes.

Existe una relación temporal entre la pubertad y la aparición de diabetes no insulinodependiente, que quizás refleje la resistencia relativa a la insulina observada durante esta etapa2,8,10. En presencia de una función normal de la célula b, la insulinoresistencia relacionada a la pubertad es compensada con un aumento en la secreción de insulina1, pero en la diabetes tipo 2 esta compensación está alterada, variando desde resistencia insulínica predominante con deficiencia insulínica relativa hasta un defecto en la secreción insulínica predominante con resistencia insulínica9,10. En nuestro estudio, el 37,5% de los pacientes se encontraban en pleno desarrollo puberal, sin embargo un porcentaje igual eran prepuberales.

Tanto el bajo peso al nacer, como la macrosomía, han sido asociados con riesgo incrementado para desarrollar obesidad y diabetes tipo 21-3,15,17. En nuestra serie el mayor porcentaje (62,5%) tuvo peso normal al nacer.

En cuanto a los antecedentes, se describe que entre el 74-100% de los pacientes tienen una historia familiar de diabetes tipo 2, a menudo con múltiples miembros de la familia afectados en más de una generación, y 15-80% de los pacientes tienen al menos un padre con diabetes1-3,5-8,10,18,19. Todos nuestros pacientes tenían antecedentes familiares de diabetes tipo 2 en primer, segundo o ambos grados, en 37,5% de ellos al menos uno de los padres era portador de la enfermedad. Un estudio realizado en niños afroamericanos sanos demostró que la historia familiar de diabetes tipo 2 es un factor de riesgo de resistencia insulínica de aparición tan precoz como en la primera década de la vida20.

La presentación clínica varía en un amplio rango, desde severas manifestaciones de deficiencia de insulina, incluso cetoacidosis diabética, a hiperglicemia leve incidental3,4,7,21. Es posible un largo período asintomático parecido a lo que sucede con los adultos. En diversos estudios casi todos los pacientes estaban asintomáticos para la fecha del diagnóstico y consultaron por haberse detectado en ellos, de manera accidental, glucosuria o hiperglicemia2,5. En nuestro estudio el motivo de consulta más frecuente fue el hallazgo incidental de hiperglicemia aislada (50%), solo 12,5% consultó por alguno de los síntomas característicos de diabetes. Al realizar la anamnesis el 37,5% de los pacientes eran asintomáticos al momento del diagnóstico. Ninguno se presentó con cetoacidosis.

Cabe destacar que a pesar de que solo a cuatro pacientes se les pudo practicar marcadores autoinmunitarios, los cuales clásicamente han sido considerados característicos de diabetes tipo 1, en dos de ellos, algunos fueron positivos. La presencia de marcadores autinmunitarios no descarta la posibilidad de diabetes tipo 2; se ha descrito que 3 a 27% de los adultos con dicha forma de diabetes tienen anticuerpos contra células insulares2,4; Hathout y cols. describen una cohorte de 48 niños, la mayoría hispanos, con diabetes tipo 2 de los cuales 8,1% tuvo anticuerpos anti islotes positivos, 30,3% tuvo anticuerpos anti GAD positivos y 34,8% mostró anticuerpos antiinsulina positivos18.

Las características clásicamente consideradas propias de la diabetes tipo 2 son el exceso de peso y la acantosis1,6,7,10. La Acantosis Nigricans es un trastorno dermatológico que incluye hiperpigmentación con engrosamiento cutáneo en zonas de flexión o aposición y es considerada la manifestación cutánea típica de resistencia insulínica2. La incidencia de acantosis ha sido reportada en 25-95%. En las series publicadas la mayoría de los niños con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o son obesos al momento del diagnóstico en un porcentaje que oscila entre 50 y 95%1-5,7,8,10,18,19. En nuestra cohorte, la presencia de estas características estuvo en relación a las previamente publicadas, 31,3% para la acantosis y 50% para obesidad y sobrepeso.

El tratamiento inicial de la diabetes tipo 2 varía dependiendo de la presentación clínica1,7. No existe consenso acerca de cuál es la terapia ideal, la reportada depende de la experiencia particular e incluso puede variar según la evolución de la enfermedad.

Aunque la insulina es la única droga aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) para el tratamiento de diabetes en niños, la mayoría de los diabetólogos pediatras utilizan agentes orales para tratar niños con diabetes tipo 2, siendo el más utilizado la metformina1,22,23, la cual ha mostrado ser segura y efectiva en estos pacientes24.

La heterogeneidad de la respuesta al tratamiento puede depender de la variación en la capacidad secretora de insulina y el grado de resistencia a la misma que exista entre un paciente y otro. Castells22 demostró en un grupo de 35 pacientes afroamericanos, que los que requirieron insulina para su control tenían una forma más severa de disfunción de la célula b pancreática.

En 56,25% de nuestros pacientes el tratamiento inicial y el sucesivo se basó exclusivamente en el plan de alimentación, lo que contrasta con estudios previos que reportan que la mayoría requiere tratamiento médico en algún momento7. El uso de insulina fue inicialmente indicado en 31,25% de los pacientes, disminuyendo a 12,5% en controles sucesivos; lo contrario ocurrió con el uso de metformina, utilizándose inicialmente en 12,5% de ellos, para luego ser indicado en 25%.

Diversos autores mencionan que al momento del diagnóstico, y debido a la superposición de características clínicas, muchos pacientes con diabetes tipo 2 son clasificados como diabéticos tipo 1, y es la evolución posterior la que va a dictar la pauta para clasificar adecuadamente el tipo de diabetes1. En nuestros pacientes las características clínicas de presentación, los antecedentes y la evolución posterior son los elementos predominantes para apoyar el diagnóstico de diabetes tipo 2 y aunque la muestra es pequeña, es representativa del incremento de este tipo de diabetes en los pacientes controlados en nuestra Unidad.

El inicio en edades tempranas de diabetes tipo 2 en los últimos años, se ha convertido en un problema cada vez más frecuente, donde la obesidad juega un papel relevante. Tomando en cuenta el riesgo de complicaciones microvasculares asociadas a diabetes tipo 2, relacionadas directamente con el tiempo de evolución de la misma, podemos imaginar lo que significa la presentación de esta enfermedad en edades pediátricas, por lo cual primero debemos pensar en que el problema existe, para así dirigir nuestros esfuerzos en detectar los factores de riesgo e intervenir fundamentalmente en la prevención. Es fundamental transmitir a la población la importancia que tiene evitar el exceso de peso y fomentar el ejercicio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. American Diabetes Association. Type 2 diabetes in children and adolescents. Diabetes Care 2000; 23: 381-89. [ Links ]

2. Glaser NS. Diabetes insulinoindependiente en niños y adolescentes. Clínicas Pediátricas de Norteamérica. 1997; 2: 329-360. [ Links ]

3. Dabelea D, Pettitt D, Jones K, Arslaman S. Type 2 diabetes mellitus in minority children and adolescents. Endocrinol Metab Clin North Am 1999; 28: 709-729. [ Links ]

4. Ratner F. Diabetes in Children and Adolescents: Areas of Controversy. Consultado el 11 /01/2001. Disponible en: http://www.home.mdconsult.com/das/ article/body/jorg=journal&source.html. [ Links ]

5. Pinhas- Hamiel O, Dolan LM, Daniels SR, Standiford D, Khoury PR, Zeitler P. Increased incidence of non-insulin-dependent diabetes mellitus among adolescents. J Pediatr 1996; 128: 608- 615. [ Links ]

6. Kaufman FR. Type 2 diabetes in children and youth. Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders 2003; 4: 33-42. [ Links ]

7. Darrell Nesmith J. Type 2 diabetes mellitus in children and adolescents. Pediatrics in Review 2001; 22: 147-152. [ Links ]

8. Fagot-Campagna A. Emergence of type 2 diabetes mellitus in children: epidemiological evidence. J Pediatr Endocrinol Metab 2000; 13(Suppl 6): 1395-1402. [ Links ]

9. American Diabetes Association. Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes mellitus. Diabetes Care 2003; 26(suppl 1): S5-S20. [ Links ]

10. Arslanian SA. Type 2 diabetes mellitus in children: pathophysiology and risk factors. J Pediatr Endocrinol Metab 2000; 13(Suppl 6): 1385-1394. [ Links ]

11. López M, Landaeta M, Méndez H, Colmenares R. Indice de Masa Corporal (Peso kg/m2). Arch Venez Puer Ped 1988; 51(1 y 2): 10-15. [ Links ]

12. Aliendres O, Alvarez ML, Zarzalejo Z. Manejo nutricional del niño con diabetes mellitus tipo 1. Nutrición en Pediatría. Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano (CANIA). Caracas, 1999; 449-467. [ Links ]

13. Ludwig DS, Ebbeling CB. Type 2 diabetes mellitus in children. Primary care and public health considerations. JAMA 2001; 286: 1427-1430. [ Links ]

14. Young TK, Dean HJ, Flett B, Wood-Steiman P. Childhood obesity in a population at high risk for type 2 diabetes. J Pediatr 2000; 136: 365-369. [ Links ]

15. Fagot-Campagna A, Pettitt DJ, Engelgau MM, Ríos N, Geiss LS, Valdez R, Beckles GL, Saaddine J, Gregg EW, Williamson DF, Venkat KM. Type 2 diabetes among North American children and adolescents: An epidemiologic review and public health perspective. J Pediatr 2000; 136: 664-672. [ Links ]

16. Neufeld ND, Raffel LJ, Landon C, Chen YD, Vadheim CM. Early presentation of type 2 diabetes in Mexican-American youth. Diabetes care 1998; 21: 80-86. [ Links ]

17. Veening MA, Van Weissenbruch MM, Delemarre-Van HA. Glucose tolerance, insulin sensitivity, and insulin secretion in children born small for gestacional age. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87: 4657-4661. [ Links ]

18. Hathout EH, Thomas W, El Shahawy M, Nahab F, Mace JW. Diabetic autoinmune markers in children and adolescents with type 2 diabetes. Pediatrics 2001; 107: 102. [ Links ]

19. Umpaichitra V, Bastian W, Taha D, Banerji MA, AvRuskin TW, Castells S. C-peptide and glucagon profiles in minority children with type 2 diabetes mellitus. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 1605-1609. [ Links ]

20. Danadian K, Balasekaran G, Lewy V, Meza MP, Robertson R, Arslanian SA. Insulin sensitivity in african- american children with and without family history of type 2 diabetes. Diabetes Care 1999; 22: 1325-1329. [ Links ]

21. Valabhji J, Watson M, Cox J, Poulter C, Elwing C, Elkeles RS. Type 2 diabetes presenting as diabetic ketoacidosis in adolescence. Diabet Med 2003; 20: 416-417. [ Links ]

22. Castells S. Management of hyperglycemia in minority children with type 2 diabetes mellitus. J Pediatr Endocrinol Metab 2002; 15(Suppl 1): 531-540. [ Links ]

23. Zuhri-Yafi MI, Brosnan PG, Hardin DS. Treatment of type 2 diabetes mellitus in children and adolescents. J Pediatr Endocrinol Metab 2002; 15(suppl 1): 541-546. [ Links ]

24. Jones KL, Arslanian S, Peterokova VA, Park JS, Tomlinson MJ. Effect of metformin in pediatric patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2002; 25: 89-94. [ Links ]