Boletín de Malariología y Salud Ambiental

versión impresa ISSN 1690-4648

Bol Mal Salud Amb v.47 n.1 Maracay ene. 2007

Estudio preliminar sobre la distribución espacial del riesgo epidemiológico de la fiebre amarilla selvática, municipio Jesús María Semprún, estado Zulia, Venezuela

Vidal Sáez-Sáez1, Milady Sejias2, Dayana Montezuma3 & Hernán Paublini4

1 Instituto de Geografía y Desarrollo Regional. FHE. UCV. Caracas, Venezuela.

2 Oficina Técnica Nacional para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana. Caracas, Venzuela.

3 Soluciones Integrales GIS. SIGIS. Caracas, Venezuela

4 Instituto de Medicina Tropical. UCV. Caracas, Venezuela.

* Autor de correspondencia: vial2ss@cantv.net

El presente trabajo es un estudio exploratorio cuyo objetivo es vincular las condiciones físico-ambientales y socioeconómicas del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia con la identificación de áreas de riesgo epidemiológico para el virus de la fiebre amarilla selvática. Se seleccionaron registros físico-ambientales (precipitación, temperatura del aire, geomorfología, vegetación y fauna) y socioeconómicos (actividades de la población, presencia de servicios básicos). Se determinaron unidades espaciales de diversos grados de amenaza y vulnerabilidad los cuales permitieron la posterior espacialización de los riesgos dentro del municipio Semprún. Los resultados sugieren tres grandes unidades espaciales, en donde, los cursos de agua vinculados con bosques de galería en el centro y oeste del área de estudio representan los espacios de más alto riesgo epidemiológico.

Palabras claves: fiebre amarilla, precipitación, temperatura del aire, amenaza, vulnerabilidad, epidemiología, Venezuela.

Preliminary study of the epidemiological spatial risk of sylvatic yellow fever in the municipality of Jesús María Semprún, Zulia State, Venezuela

SUMMARY

The present work represents an exploratory study whose objective is to link the physicalenvironmental and socioeconomics conditions of the municipality Jesus Maria Semprún with the identification of areas epidemiological risk for yellow fever virus. We selected environmental physical records (vegetation, precipitation, air temperature, geomorphology, fauna) and socioeconomic records (activities of the population, presence of basic services). We determined spatial units of diverse degrees of threat and vulnerability which allowed the later spatialization of risks within the Semprún municipality. The results suggest three large spatial units, where water courses link forests in the center and the west of the study area representing the spaces of the highest epidemiological risk.

Key words: rainfall, air temperature, yellow fever, risk, vulnerability, epidemiology, Venezuela

Recibido el 14/07/2006 Aceptado el 05/03/2007

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades metaxénicas, es decir, transmitidas por un vector revelan una gran complejidad en su compresión ya que vinculan al huésped intermediario (por ejemplo un mosquito), al hombre y al ambiente. Por tanto, los estudios geográficos en esta área, complementado a las investigaciones médicas y ecológicas, señalan una alternativa en la búsqueda de respuesta en el ámbito de la epidemiología (Machado-Allison, 1982, Sáez-Sáez, 2003, Sáez-Sáez et al., 2004).

El vector responsable de transmitir el virus de la fiebre amarilla selvática es un mosquito que pertenece al género Haemagogus. Vive y se reproduce en las copas de los árboles de las zonas selváticas, y transmite la enfermedad a través de la picadura. En días soleados o con vientos, los mosquitos suelen bajar a los claros del bosque, y succionan la sangre a las personas que se encuentren en el piso arbóreo, que por lo general están practicando labores agrícolas, ganaderas o extractivas. Igualmente sucede en el caso de los primates, pero a nivel de las ramas de los árboles (Linares, 1998). De esta manera, los trabajadores de la selva son vulnerables a la enfermedad, especialmente si no están protegidos por la vacuna antiamarílica (Díaz & Gayoso, 1984; Navarro & Reyes, 1990; OPS, 1981; Paublini, 2004).

Según datos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS, 2005), la fiebre amarilla selvática se distribuye tradicionalmente en Venezuela en tres áreas, que se caracterizan como focos de infección y son: Guayana, San Camilo, y Lago de Maracaibo. También pueden presentarse en lugares fuera de ellas, con ocurrencias esporádicas de casos. El foco del Lago de Maracaibo está asentada al suroeste, sobre la zona selvática que rodea el Lago de Maracaibo, estado Zulia. Las selvas de los ríos Zulia y Catatumbo, con origen en los Andes Colombianos, unen la zona del lago con las regiones selváticas colombianas del Departamento Norte de Santander.

Existen numerosos aserraderos, sobre todo en las regiones vecinas al Lago de Maracaibo, compartidos con la explotación petrolera en las márgenes del lago, y las explotaciones continúan con el mismo afán en regiones selváticas casi inaccesibles. En esta zona, la onda epizoótica proviene de la República de Colombia, remonta hacia el norte por ambas márgenes del Lago, al mismo tiempo que invade el Departamento Norte de Santander, al Oeste de la Sierra de Perijá. La ocurrencia pareciera tener vinculación con las condiciones ambientales, en particular, con las lluvias (Carranza, 1998; Díaz y Gayoso, 1984; Strano et al., 1975). En la Tabla I, se aprecia como la mayoría de los casos de la enfermedad se relacionan en el segundo semestre del año, para el período de 1941 a 1983 (MSDS, 2005).

Tabla I. Distribución mensual de las muertes en Venezuela por fiebre amarilla selvática, (1941-1983). Dirección de Vigilancia Epidemiológica (MSDS, 2005).

| Meses | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Tot. |

| Frec. | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | 31 | 33 | 32 | 26 | 14 | 12 | 201 |

| % | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 10,5 | 15,5 | 16,5 | 16,0 | 13,0 | 7,0 | 6,0 | 100 |

Fuente: Archivos del Departamento de Fiebre Amarilla y Peste, MSAS, Venezuela.

El Departamento de Fiebre Amarilla y Peste, perteneciente a la Dirección de Vigilancia Epidemiológica (MSDS, 2005), reporta que los últimos casos mortales de fiebre amarilla habían ocurrido en el año 1980, habiendose registrado 201 personas fallecidas entre 1941 y 1980. Las defunciones se presentaron en los tres focos epidemiológicos: 54 en Guayana (27,0%), 63 en el Lago de Maracaibo (31,5%) y 83 en San Camilo (41,5%).

Luego de aproximadamente 18 años de silencio epidemiológico (ausencia de casos), en Venezuela se han presentado nuevamente personas con esta enfermedad. En el mes de Julio de 1998, ocurrió un brote epidemiológico que totalizó 15 casos con cuatro personas fallecidas en la población indígena Yanomami del estado Amazonas. En 1999, se notificó un nuevo caso en un turista norteamericano, que visitó el área de Canaima y falleció en su país de origen (Paublini, 2004).

Durante el año 2003 (semana epidemiológica Nº 40), se confirmaron 40 casos de fiebre amarilla selvática en los estados Táchira, Zulia y Portuguesa (Tabla II), con 20 defunciones. Estas tres entidades venezolanas representaron el 50% del total de casos en el país. Evaluaciones hechas en la región, en enero de 2003, determinaron en diversas localidades en el área del Lago de Maracaibo, varios hospederos infectados por el virus de la fiebre amarilla, que se describen en la Tabla II.

Tabla II. Número de casos de humanos y vertebrados silvestres infectados por el virus amarílico (Enero de 2003), en las localidades de Casigua-El Cubo, municipio J. M. Semprúm, estado Zulia (MSDS, 2005).

| Número | Vertebrados humanos y subhumanos | Localidad |

| 1 | Humano | El Socorro |

| 2 | Humano | El Socorro |

| 3 | Humano | El Socorro |

| 4 | Humano | El Socorro |

| 5 | Araguato | Finca Monte Claro |

| 6 | Araguato | Finca Monte Claro |

| 7 | Araguato | Finca Monte Claro |

| 8 | Araguato | Finca El Galpón |

| 9 | Mono Cebú | Parcela Puerto Tigre |

| 10 | Mono Cebú | Parcela Puerto Tigre |

| 11 | Araguato | Parcela Puerto Tigre |

| 12 | Araguato | Finca San Luis |

| 13 | Araguato | Finca San Luis |

| 14 | Araguato | Finca San Luis |

Por esta razón en este trabajo nos planteamos el estudio de la distribución espacial de las áreas de riesgo epidemiológico del virus de la fiebre amarilla en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

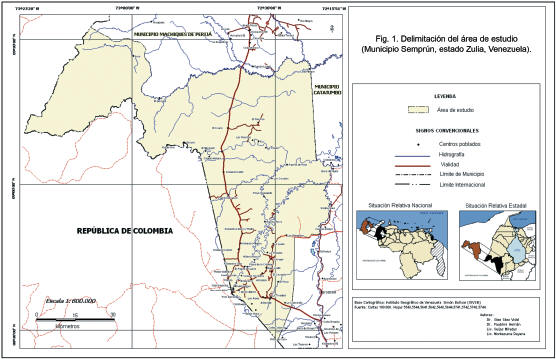

El área de estudio está ubicada al sur-oeste del estado Zulia en el occidente de Venezuela, a los 8°30´- 9°30´ N y 72°16´-72°23´ O, aproximadamente (Fig. 1). Ésta se encuentra emplazada al suroeste del Lago de Maracaibo, estado Zulia; región selvática con uno de los promedios de precipitación más altos del país (MARN, 2005) entre 1500 y 3000mm por año, condiciones acompañadas con registros de temperatura del aire cálidos y cuya mínima media es mayor a los 22ºC. Estas condiciones climáticas, aunadas a la presencia del mosquito vector y de los monos que actúan como reservorios, favorecen el establecimiento del ciclo selvático de transmisión del virus de la fiebre amarilla (Linares, 1998).

Se tomaron en consideración dos grupos de variables que luego se cruzaron para análisis posteriores. El primero se refiere a las condiciones físicas del área, descritas más adelante y que determinan las condiciones de vida del vector. El segundo grupo correspondió a las condiciones socioeconómicas de la población que se emplaza en el área de estudio. El análisis de las variables del primer grupo de información sirvió para caracterizar la amenaza epidemiológica, y el segundo, para definir las áreas de vulnerabilidad epidemiológica. La integración de ellos permitió definir las unidades espaciales de riesgo epidemiológico. El cotejo de los resultados parciales es una aproximación al análisis espacial y permite realizar estudios posteriores dentro de estos ámbitos (Hainning, 1994; Donald, 2000; Sáez-Sáez, 2003).

Criterios para el establecimiento de la amenaza epidemiológica de la enfermedad La amenaza epidemiológica se determinó en función del análisis de los factores físico-naturales y epidemiológicos, que definen al virus de la fiebre amarilla selvática considerados para el municipio. Las variables tomadas en cuenta y que favorecen la ocurrencia de la enfermedad, fueron: precipitación y temperatura del aire, altitud, hidrografía, relieve, vegetación y las actividades antrópicas, como labores agrícolas, extractivas, entre otras. Para el caso de la hidrografía y vegetación, espacios donde están los criaderos y reservorios, se trazó un buffer o distancia de 0,25 Km de radio, el cual determinaba el grado de amenaza, respondiendo a la capacidad de movimiento del mosquito desde esos puntos y a sus alrededores, como una de las características ecológicas del mosquito. Finalmente se representaron espacialmente las unidades con los diferentes grado de amenaza para la población, asignándole a las variables valores numéricos 1, 2, 3 y 4 (escala arbitraria), directamente proporcional con las características que hacen posible la ocurrencia del virus amarílico (Tabla III).

Tabla III. Grados considerados para la amenaza y la vulnerabilidad según categorías asignadas a las variables a caracterizar el riesgo epidemiológico, Municipio J. M. Semprúm, estado Zulia.

| Grado de amenaza | Grados de vulnerabilidad | Categoría |

| Muy alta | Muy alta | 4 |

| Alta | Alta | 3 |

| Moderada | Moderada | 2 |

| Baja | Baja | 1 |

Criterios para el establecimiento de la vulnerabilidad de la población ante el riesgo epidemiológico del virus amarílico

Se evaluaron aquellos factores antrópicos que determinan el riesgo epidemiológico a contraer el virus de la fiebre amarilla, en particular, las actividades socio-económicas que desempeñan los habitantes del área de estudio, la proximidad de los centros poblados y de la vialidad a las zonas de mayor amenaza que expone a su población a un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Igual que en la situación de amenaza, se asignaron a las variables valores numéricos 1, 2, 3 y 4 (escala arbitraria), directamente proporcional con las características que pudieran hacer posible la infección por el virus amarílico. El resultado de la caracterización de la vulnerabilidad fue su representación espacial por grados según criterios asignados a las variables consideradas (Tabla III).

Criterios para el establecimiento de los riesgos epidemiológicos asociados al virus de la fiebre amarilla selvática Se estableció el riesgo epidemiológico a través de la superposición de la cartografía representada por la amenaza epidemiológica y la vulnerabilidad de la población, dando como resultado sectores que poseen diversos grados de riesgos a contraer la enfermedad, según varias categorías definidas: muy alto, alto, moderado y bajo. En el análisis espacial, la distribución de la enfermedad en el área de estudio se interpretó en función de la superposición de cada una de las capas temáticas cartográficas que se realizaron, con el uso de la herramienta de los Sistemas de Información Geográficos (SIG), programa MapInfo, versión 7.0 (2005). Se tomaron en cuenta las siguientes situaciones:

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

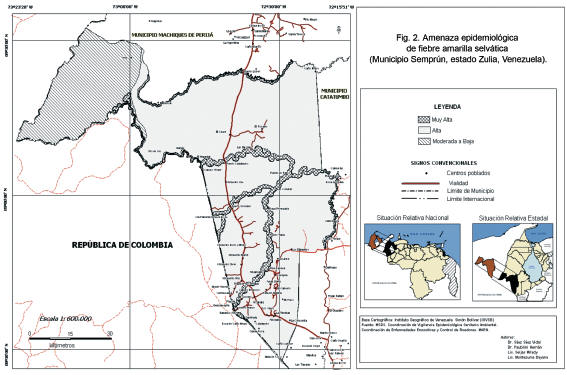

Grado de amenaza epidemiológica De acuerdo a las características físicas analizadas, se obtuvieron diversos rangos de distribución de la amenaza que dan origen a la Fig. 2, donde se aprecian las unidades espaciales que se resumen en el Tabla IV. En la Tabla V se aprecia, en resumen, el conjunto de variables seleccionadas para caracterizar la amenaza en el área de estudio.

Tabla IV. Grado de amenaza de las unidades espaciales identificadas en el municipio J. M. Semprúm, estado Zulia.

| Grado | Ubicación de las zonas epidemiológicas |

| Muy alta | Bosques de galería |

| Alta | Planicie aluvial |

| De moderada a baja | Noroeste del municipio Semprún (Sierra de Motilones) |

Tabla V. Resumen del grado de amenaza y vulnerabilidad de las variables consideradas para determinar el riesgo epidemiológico de la fiebre amarilla selvática, municipio J. M. Semprúm, estado Zulia

La vegetación del área es heterogénea y cambia según los distintos pisos altitudinales. La mayor parte corresponde al bosque húmedo tropical en la planicie aluvial, mientras que en la Sierra de Motilones la vegetación es densa, de bosque muy húmedo tropical y árboles mayores a 20 metros de altura. Las zonas de bosques de galería, en la planicie aluvial con pendientes menores al 1% y altitudes desde los 0 metros sobre el nivel del mar (msnm), con frecuentes áreas cenagosas, hasta las mayores y más fuertes elevaciones montañosas de la Sierra de Motilones, situada al Noroeste de la zona, con pendientes entre 50% y 60%, y altitudes hasta de 3000 m snm resultan de muy alto grado de amenaza epidemiológica, para los habitantes del municipio Semprún. Esta región se ubica a ambas márgenes de los principales y más caudalosos cursos hídricos del área, localizada hacia la parte sur, ocupan 38.889 hectáreas (ha), representa el 7,50% del área de estudio (Fig. 2). La fisiografía del área va desde los relieves bajos de la planicie aluvial al Noreste y Sur de la zona. Presenta un promedio anual de precipitaciones entre 1.400 mm, hacia el Noreste y Sur en la planicie aluvial, y más de 4.400 mm en la Sierra de Motilones, al noroeste, presentándose lluvias durante todo el año sobre la zona (MARN, 2005). Las temperaturas mínimas medias del aire (como condición extrema a considerar de esta variable) son menores a los 22ºC hacia el noroeste en la Sierra de Motilones, mientras que esta situación cambia para toda la planicie aluvial, donde las temperaturas superan los 22ºC. Estas áreas de planicies y bosques de galería, representan también el hábitat de preferencia para el reservorio más importante del virus amarílico, el mono araguato (Alouatta seniculus seniculus) (Linares, 1998).

El grado de amenaza epidemiológica alta ocupa la mayor extensión de la planicie aluvial, ubicada hacia la parte Noreste y Sur del área de estudio, 379.506 ha y representa 73,12% del total de la zona. Casi toda el área que integra al municipio Semprún posee las cualidades físico-ambientales propicias para el sostenimiento de la enfermedad, con precipitaciones entre 1400 a 2200 mm en promedio anual, temperatura del aire mínima media anual mayor a 22 ºC, en espacios de cultivos, bosques, bosques remanentes, suelos desnudos y zonas de inundación. Los hábitats más favorables del hospedero y del vector, sin embargo, están únicamente localizados en los bosques de galería, en las copas de los árboles, para el caso de los primates, y en las bromelias y otras epifitas situadas en el techo arbóreo, para el caso del insecto (Fig. 2).

La Sierra de Motilones representa un grado de amenaza epidemiológica de moderada a baja. Se localiza hacia la parte Noroeste, ocupa 100.605 ha, y representa 19,38% del municipio. Es importante destacar que esta zona tiene las mayores altitudes y menores temperaturas del área de estudio (Fig. 2). Se identifican espacios con alturas de 250 hasta más de 2000 msnm, pendiente de 5 a 60%, se caracteriza por presentar lluvias medias anuales de 3000 a 4000 mm, en la que en un mes lluvioso se pueden registrar hasta 600 mm de lluvia, la temperatura mínima media del aire puede estar entre 20-21 ºC.

Esto no significa que las condiciones físicoambientales no sean favorables para la enfermedad, dada las circunstancias de disminución progresiva de la temperatura del aire e incremento de la lluvia. Aunque se pueden identificar espacios bajo ciertas condiciones y niveles de altitud, para algunas especies de mosquitos, estos espacios no constituyen el hábitat del reservorio del virus amarílico, ni tampoco el de la especie Haemagogus transmisor de la infección.

Grado de vulnerabilidad de la población

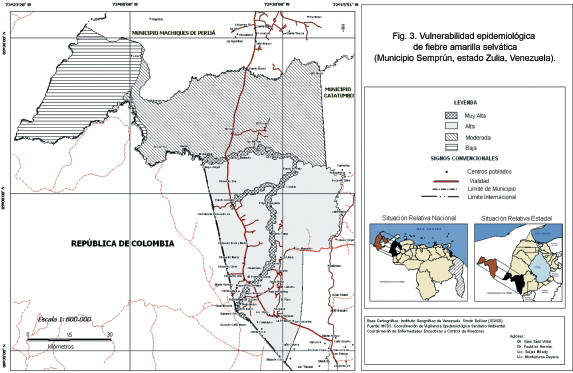

De la combinación de los rangos expuestos y resumidos en la Tabla V, se generó el mapa de la vulnerabilidad de la población a adquirir el virus de la fiebre amarilla (Fig. 3), en donde los espacios de bosques de galería y al sur del río Catatumbo corresponden a las áreas de mayor vulnerabilidad (Tabla VI).

Tabla VI. Grados de vulnerabilidad en unidades espaciales identificadas en el municipio J. M. Semprúm, estado Zulia.

| Grados de vulnerabilidad de la población | Ubicación de la zona |

| Muy alta | Bosques de galería |

| Alta | Al sur del río Catatumbo (planicie aluvial) |

| Moderada | Al noreste del municipio (planicie aluvial) |

| Baja | Al noroeste del municipio (Sierra de Motilones) |

La vulnerabilidad de la población es muy alta hacia el Sur del río Catatumbo, en las zonas de los bosques de galería, ocupan 23.387 ha, y representa 4,5% del total del municipio. Esto se debe a que una de las principales actividades que practica la población, son las labores agrícolas-ganaderas y éstas se realizan muy próximas a las zonas de bosques de galería.

La vulnerabilidad de la población es alta, hacia el Sur del río Catatumbo, en la planicie aluvial, ocupa 207.366 ha y representa 40% del total del área de estudio. La principal característica que tiene esta zona es que está atravesada por la principal y única vía de comunicación existente entre los centros poblados del municipio Semprún: la carretera Machiques-Colón, en consecuencia pone en contacto a las personas con los focos de infección, agilizando su cercanía con las áreas endémicas de fiebre amarilla selvática.

La vulnerabilidad de la población es moderada, hacia el noreste del área de estudio, en la planicie aluvial, representan 187.642 ha, 36,12% del municipio. En la parte Noreste de la planicie aluvial, los recursos hídricos existentes son menos abundantes, poco caudalosos y tienen un régimen intermitente, en consecuencia, son bosques de galería menos densos en comparación a los bosques de galería de los ríos caudalosos y de régimen permanente, tales como: Lora, Oro, Catatumbo, Socuavo, Tarra y Zulia (Fig.1). Los bosques de galería de ríos con regímenes intermitentes, tienen árboles más dispersos, menos frondosos y de porte mediano a bajo, crecen y se transforman durante las temporadas de intensas precipitaciones (desde abril hasta noviembre) renovándose y dando vida a sus tallos, hojas, flores y frutos, sólo bajo elevadas condiciones de humedad. Causan la escasa presencia de insectos y de primates reservorios del virus, ya que en medios con estas características, las condiciones mínimas ambientales no son favorables para el establecimiento y hábitat permanente de las especies animales portadoras y vectores de la fiebre amarilla selvática.

La vulnerabilidad de la población es baja, hacia el noroeste del municipio Semprún, en la Sierra de Motilones, con una extensión de 100.605 ha, y representa 19,38 % del área de estudio. La principal característica que tiene esta zona, es el emplazamiento de un solo centro poblado denominado Yera, de difícil acceso, por no tener vías de comunicación que permitan su paso. Además no debería haber presencia del vector transmisor, ni del primate reservorio de la enfermedad, motivado a los niveles altitudinales que presenta la zona y la abrupta topografía existente en la Sierra de Motilones, los cuales difieren significativamente de los limites favorables para la presencia de estos organismos.

Determinación del riesgo epidemiológico

Para la espacialización del riesgo epidemiológico del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, se procedió a la superposición de las unidades estimadas en los mapas de amenaza epidemiológica, dada por los elementos físicos y vulnerabilidad de la población, asignándole un mayor peso a esta última, debido a que esta es la que afecta a la población.

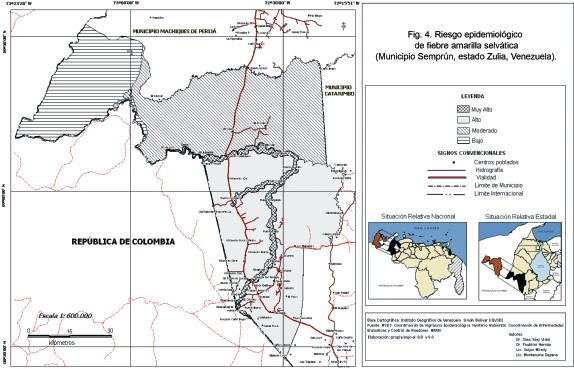

En función de estos criterios al combinar los niveles o grados de amenaza epidemiológica con la vulnerabilidad de la población descritos anteriormente, surgen los niveles de riesgo epidemiológico, expresadas igualmente en unidades espaciales, especificados en la Tabla VII.

Tabla VII. Niveles de riesgo epidemiológico para el municipio J. M. Semprún, estado Zulia, Venezuela.

| Niveles de riesgo | Ubicación de la zona |

| Muy alto | Bosques de galería |

| Alto | Al sur del río Catatumbo, en la planicie aluvial |

| Moderado | Al noreste del municipio, en la planicie aluvial |

| Bajo | Al noroeste, en la sierra de Motilones |

En la Fig. 4, se aprecia que gran parte del municipio Jesús María Semprún, está en muy alto riesgo epidemiológico, unas 23.387 ha, correspondientes a 4,5% del área de estudio. Esta zona pertenece a los espacios conformados por los bosques de galería, a lo largo de los principales cursos de aguas del área, tales como: el río Catatumbo, Socuavo y Tarra, entre otros, donde están la mayoría de los centros poblados de esta área de estudio: Campo Alegre, Campo Hermoso, el Naranjal, Placita, Puerto Catatumbo, Puerto Socuavo, Rió de Oro, Sardinata Tibi y Tres Bocas. En esta área se concentran las condiciones físico-naturales propicias para el hábitat del vector transmisor y para el reservorio de la fiebre amarilla selvática.

La zona de alto riesgo epidemiológico la conforma la planicie aluvial, con unas 207.366 ha, representa 40% del total de la zona, localizada al sur del municipio Semprún. En esta área están numerosos centros poblados, muchos de ellos alejados de la zona de bosques de galería, teniendo un alto riesgo epidemiológico cuando se acercan a las fajas de los bosques de galería, donde está el hábitat de Haemagogus spp., y del mamífero primate reservorio (araguatos del género Alouatta) de la fiebre amarilla (Fig. 4).

La zona de moderado riesgo epidemiológico esta localizada al noreste del área de estudio y forma parte de la planicie aluvial y ocupa 187.642 ha, equivalentes al 36,12%. Esta porción del municipio es atravesada por la carretera Machiques-Colón, permitiendo a pobladores y visitantes desplazarse libremente a través del municipio Semprún. Esta unidad alcanza está denominación porque los limitados recursos hídricos existentes, no permiten la formación de bosque de galería de abundante y densa vegetación, apto para el hábitat de las especies animales que guardan y transmiten la fiebre amarilla selvática. La unidad espacial cuenta con asistencia médica de dos ambulatorios rurales tipo I y II, en los centros poblados de El Rosario y El Cruce (Fig. 4).

La zona de bajo riesgo epidemiológico se localiza hacia el noroeste del municipio en la Sierra de Motilones, ocupa 100.605 ha y representa 19,38% del área de estudio. Esta parte tiene ciertas condiciones físico-naturales para la endemicidad del virus, pero aunque se pueden encontrar a ciertas altitudes el vector transmisor de la enfermedad, no es el hábitat del primate reservorio del virus, ni tampoco hay concentración de centros poblados, que puedan ser expuestos a la enfermedad. Además, la inexistencia de vialidad hacia la Sierra de Motilones, dificulta el desplazamiento de los habitantes (Yera) hacia otras zonas de la planicie aluvial que constituyen mayor riesgo epidemiológico para el hombre (Fig. 4), por tanto, el riesgo queda disminuido al mínimo nivel en esta unidad espacial.

En conclusión, el presente estudio constituye un aporte de la Geografía Médica a la caracterización epidemiológica de la amenaza y riesgo de fiebre amarilla selvática en el municipio Semprún del estado Zulia.

La determinación del riesgo epidemiológico de la fiebre amarilla selvática a través del cotejo de las condiciones físicas naturales que favorecen al vector, a los reservorios y la vulnerabilidad a la que está sometida la población es un método, que puede ser visto como una propuesta que atenúe el problema de salud en la población, ya que ofrece la alternativa de espacializar áreas para el control de la enfermedad. Se aprecia que el riesgo epidemiológico es una constante para la población humana que habita o se desplaza dentro del área, debido a su carácter de endemicidad y a las condiciones físico-naturales existentes; por tanto, se recomienda una serie de propuestas con el fin de aportar soluciones que minimicen el problema que causa esta enfermedad a los pobladores del municipio Semprún, entre ellas, mejorar los servicios de redes como vías de comunicación entre los centros poblados pequeños y medianos, fortalecer la red ambulatoria del municipio y asignar especialistas en el área de epidemiología, aumentar la campaña y medidas sanitarias con el objeto de ejercer mayor control sobre la población de mosquitos, así como considerar la aplicación de la vacuna antiamarílica con la frecuencia del caso en la población del municipio o en las áreas de mayor riesgo epidemiológico.

El conocimiento físico de las condiciones del medio y la evaluación de las actividades que desempeña la población, se convierten en herramientas que posibilitan la comprensión de la complejidad que representa la ocurrencia de casos de fiebre amarilla selvática y de otras enfermedades de origen metaxénico.

REFERENCIAS

1. Carranza F. (1998). Revolucionarios de la ciencia. Vida e historia de los creadores de la medicina moderna. Ed. Vergara J. Buenos Aires, Argentina. [ Links ]

2. Díaz I. & Gayoso R. (1984). La fiebre amarilla en Venezuela 1941–1983. Rev. Soc. Venez. Histor. Méd. 36: 223-242. [ Links ]

3. Donald A. (2000). Spatial Analysis, GIS and Remote Sensing Applications in the Health Sciences. Ed. Sleeping Bear Press, London, U.K. 4. Hainning R. (1994) Spatial Data Analysis in the Social and Environmental Sciences. Cambrigde University Press. Cambridge, London, U.K. [ Links ]

5. Linares O. (1998). Mamíferos de Venezuela. Ed. Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela, Caracas, Venezuela. [ Links ]

6. Machado-Allison C. (1982). Ecología de los mosquitos (Culicidae). III Adultos. Acta Biol. Venezuela. 11: 133-237. [ Links ]

7. MapInfo Corporation (2005). Guía del usuario. One Global View Edition. New York, USA. [ Links ]

8. MSDS (2005). Boletines epidemiológicos semanales de los años 1999 a 2004. Dirección de Vigilancia Epidemiológica. Caracas, Venezuela. [ Links ]

9. MARN (2005). Series climatológicas mensuales y diarias de los años 1967 a 2004. Dirección de Hidrología, Meteorología y Oceanología. Caracas, Venezuela. [ Links ]

10. Navarro P. & Reyes H. (1990). Fiebre Amarilla. Revista Facultad de Medicina. 1: 10-15. [ Links ]

11. OPS (1981). Guía para la vigilancia, prevención y control de la fiebre amarilla. Publicación Científica. 410: 1-3. [ Links ]

12. Paublini H. (2004). Fiebre Amarilla. Medicina Tropical Programa de Enseñanza. Cátedra de Medicina Tropical. Año 2003-2004, Tomo I, Facultad de Medicina. Caracas, Venezuela. [ Links ]

13. Sáez-Sáez V. (2003). La geografía médica: consideraciones sobre su orientación multidisciplinaria en el ámbito de la investigación y la aplicación. Akademos. 5: 91-110 [ Links ]

14. Sáez-Sáez V., Puerta A. & Valladares M. (2004). Geografía médica y multidisciplina. Caso: el cólera y su relación con las condiciones socioeconómicas y ambientales (1996-1998), municipios Mara y Maracaibo. Estado Zulia. Venezuela. Tharsis. 5: 85-94. [ Links ]

15. Strano A., Dooley J. & Ishak K. (1975). Manual sobre la fiebre amarilla y su diagnóstico diferencial histopatológico. Publicación científica de OPS/OMS Nº 299. Washington, USA. [ Links ]

uBio

uBio