INTRODUCCIÓN

La etnobotánica relaciona al ser humano y su entorno vegetal, específicamente considerando el uso y aprovechamiento de estas plantas en diferentes alternativas que pueden ofrecer, son fundamentales en la vida del hombre, proporcionan recursos e insumos para el área medicinal. Existe una creciente demanda en nuevas alternativas de curación mediante el uso de la medicina natural ancestral, lo cual genera incluso interés a escala mundial y, por ende, impacto a nivel económico, ambiental, científico y social.

Este conocimiento de la medicina natural ha ido disminuyendo, debido a la pérdida de cultura, tradiciones y saberes ancestrales. Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Palora (PDOT del GADMP, 2014), la provincia de Morona Santiago posee una población mayoritariamente Shuar y sus principales actividades económicas son la agricultura, ganadería y la venta de madera, lo cual contribuye a la pérdida de sus costumbres y tradiciones.

Así mismo, (Asanza et al. 2012), refiere que la realización de estudios etnobotánicos con grupos de poblaciones proporciona interesantes y valiosas experiencias, así como datos sobre la evaluación de los recursos vegetales utilizados por las comunidades locales. De ahí la importancia que ha tomado esta disciplina en las últimas décadas, dado el interés por buscar alternativas para el desarrollo sostenible de la biodiversidad forestal (Adams, 2009).

Es por ello, que se requiere socializar sobre la etnobotánica y los saberes ancestrales, para preservar la herencia cultural y el registro de información de especies útiles como fuentes de medicamentos, ya que contribuyen al desarrollo de actividades productivas para impulsar la economía de los pobladores en la venta de productos derivados de las plantas medicinales del sector (González-Acosta, 2015).

MÉTODO

Área de estudio

La investigación se realizó en el cantón Palora, el cual se encuentra ubicado al noroccidente de la provincia de Morona Santiago, en la región Amazónica del Ecuador; posee una superficie de 145.670 ha, aproximadamente, encontrándose dentro de esta extensión, el Parque Nacional Sangay con 70.000 ha. Limita al Norte con el Cantón Baños y Cantón Mera, al sur con el Cantón Huamboya, al este con el Cantón Puyo y al Oeste con el Parque Nacional Sangay. Se encuentra a una altitud de 875 m.s.n.m; con temperatura 20°C, su clima es tropical húmedo y cuenta con una población de: 6317 habitantes; además, es un eje articulador de las actividades comerciales entre las poblaciones de la ciudad del Puyo y Macas. (GADM Palora, 2015).

El cantón Palora tiene un clima variado que va del tropical húmedo de la Amazonía hasta el clima frio húmedo de las zonas andinas del volcán Sangay, con una temperatura promedio de 22,5 °C y precipitación anual media de 3000 - 4000 mm con humedad relativa al 85 %. La parroquia 16 de agosto se encuentra ubicada al Sureste del cantón Palora, provincia de Morona Santiago, a 7 Km de la cabecera cantonal, en la vía que conduce a la ciudad del Puyo, se ubica a una altura 900 msnm, posee una extensión de 17 000 ha, cuenta con una temperatura promedio de 21˚C, humedad relativa 80 % y precipitación de 3000 mm (GADMP, 2015).

Clasificación ecológica y división política del cantón Palora y la parroquia 16 de agosto

De acuerdo con el PDOT del GADMP (2014), en el cantón Palora se encuentran las siguientes zonas de vida Holdridge (Holdrdge L, 1947): Bosque húmedo tropical (bhT), bosque húmedo montano bajo (bhMB), bosque pluvial sub andino (bpSA). La geografía del cantón permite un ecosistema variado de flora y fauna. (GADMP, 2015).

La parroquia 16 de agosto ha experimentado cambios en la última década, la pérdida de la belleza paisajística, especies de flora, fauna y fuentes naturales de agua debido al cambio en el uso de la tierra. Es así como su territorio está cubierto mayormente por pastizales que han remplazado a los bosques frondosos de otros tiempos y el ganado vacuno a los cientos de especies de mamíferos y aves que habitaban en estos territorios y, hoy por hoy, los pastos y bosques secundarios son reemplazados por vastas extensiones de cultivo de pitahaya conocida como la fruta del dragón.

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palora (PDOT-GADMP) (2015), se menciona que los suelos de la Parroquia se caracterizan por ser alofánicos (constituido de aluminios, silicatos y saturados de agua), limoso ricos en materia orgánica, desaturados en bases, con pH ácido, presentan una retención de humedad mayor al 100%, son de colores pardos, lixiviados y esponjosos, que se han desarrollado sobre cenizas volcánicas y soportan grandes cantidades de precipitación; además, la zona presenta pendientes de 5-12% que van desde pendientes suaves a ligeramente onduladas y 12-25% correspondientes a pendiente moderadamente ondulada en toda su extensión.

Tipo de investigación

Investigación descriptiva con desarrollo in situ, corresponde a un proyecto de innovación que está encaminado a resolver problemas prácticos, busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que lo analice.

Procedimiento de la investigación

Para la exploración de las comunidades de nacionalidad Shuar en la Parroquia 16 de agosto se realizaron recorridos en la zona, en cuanto a las condiciones ecológicas, sociales y económicas. Se consideraron para el proceso de selección de la comunidad los siguientes aspectos: presencia de las diferentes formaciones vegetales predominantes en la zona objeto de estudio, en las cuales los pobladores realizan la colecta de forma silvestre; presencia de costumbres y tradiciones en las comunidades que permiten obtener información más completa sobre la utilización de las diferentes especies forestales por la comunidad y la aceptación del investigador por parte de los pobladores para intercambiar información; asimismo, se tomó como muestras para la aplicación de la encuesta, el total de viviendas y la cantidad de habitantes por género, según (Rodríguez, 2012). Teniendo en cuenta los aspectos anteriores se considera factible el estudio etnobotánico para la Comunidad San José de Palora. Se aplicó la recopilación de la información a partir en función de dos fases:

En la primera fase, se seleccionó la comunidad San José de Palora y se aplicó la encuesta a 35 personas (tamaño de la muestra que representa el 46,6%) para su validación, teniendo en cuenta que el total de los habitantes de la comunidad San José de Palora es de 75 personas, para lo cual se recopiló la siguiente información: nombre, sexo, edad, tiempo de residencia de la persona en la región, grado de escolaridad y especies utilizadas.

En la segunda fase, se aplicaron encuestas a las mismas personas para determinar la cantidad de especies y el nivel de coincidencia de estas en cuanto al conocimiento con relación a la primera fase.

El procesamiento estadístico de los resultados de generalización de la encuesta se ejecutó utilizando tablas de contingencia, expresando los valores en frecuencia y porcentaje, y en otros, se aplicó la prueba del chi cuadrado con un nivel de significación de (p<0,05), 0,05); también, se consideraron los coeficientes de contingencia de Pearson para las variables nominales y, finalmente, para el procesamiento estadístico se utilizó el SPSS.

Generalización de la encuesta

Durante las visitas a la comunidad, se obtuvo información sobre el uso de las especies forestales de interés etnomedicinal, mediante el uso de entrevistas abiertas y encuestas estructuradas con observación directa y participativa de las familias (Tabla 1).

Usos de las especies forestales

La determinación y análisis de la utilidad de las plantas según el estudio botánico para la comunidad, se estableció mediante categorías antropocéntricas como: medicinales, maderables, ornamentales, artesanales, comestibles por el hombre, empleadas en la artesanía y rituales, entre otras, conferidas en la encuesta (Acuña et al., 1974).

Especies seleccionadas

Criterios de selección de especies forestales de interés medicinal

Para la selección de las especies forestales en el levantamiento de parcelas y estudio de diversidad e índice de valor de importancia ecológica, se tuvo en cuenta tres de los cinco criterios planteados por (Rodríguez, 2012), para especies forestales con propiedades medicinales relacionados:

Usos cuantitativos (valor de uso promedio, frecuencia de mención de las especies reportadas), y cualitativos (conocimiento local o tradicional que corresponde a los grupos etarios que superaban la mayoría de edad).

Potencial de uso (más importante: medicinal y maderable) y propiedades atribuidas están relacionadas con las principales enfermedades a tratar en la comunidad objeto de estudio.

Abundancia de algunas de estas especies.

Tabla 2 Especies forestales de uso medicinal seleccionadas para el estudio.

| Nombre científico | Nombre común |

|---|---|

| Croton lechleri Muell-Arg | Sangre de drago |

| Brosimum utile Oken J | Leche de sandi |

| Ocrhoma pyramidale Cav. Ex L | Balsa |

| Sorocea trophoides W. C. Burgos | Moral fino sin Espino |

| Piper Carpunya L. | Guaviduca |

| Artocarpus altilis J. R. Forst | Frutipan |

| Ficus trigona L.f | Higuerón |

| Ilex guayusa Loes.s | Guayusa |

| Cecropia peltata L. | Guarumo |

| Iriartea deltoidea Ruiz Pav | Chonta silvestre |

Fuente: Viera (2014).

Selección de las áreas de colecta de las especies forestales con uso medicinal

La selección de las áreas de colecta de las especies se realizó mediante el diálogo con los pobladores, las amas de casa, el síndico o presidente de la comunidad de San José y el curador de mayor conocimiento y a través de la identificación de especies medicinales y otras personas que aportaron información valiosa sobre las partes de las especies forestales de interés medicinal a utilizar así como de las áreas de colecta, empleando el método de la encuesta y la entrevista.

Levantamiento de parcelas

El levantamiento de las parcelas se realizó mediante el método de muestreo de área mínima considerando (15m x 15m), para un tamaño de parcela de 225 m o aumentando la parcela, si el caso lo amerita, para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación. En su distribución espacial se tuvo en cuenta aquellas áreas donde los pobladores de la comunidad colectan para uso medicinal y otras categorías de usos; además se georreferenció en un mapa según el programa ArcGis, versión ArcMap 10.3.

Revisión e identificación de ejemplares de herbarios

La identificación de la flora con propiedades medicinales se realizó con la participación de habitantes de la comunidad. La identificación de las especies que los pobladores de la comunidad utilizan, se realizó basándose en los materiales existentes en el Herbario ECUAMZ de la Universidad Estatal Amazónica. Con los datos del estudio florístico del área, se elaboró una base de datos en la que consta el nivel de conocimiento que tienen los pobladores de la comunidad y se determina las especies forestales actualmente en uso por la misma.

Índice de diversidad y estructura horizontal

Para el estudio de diversidad se consideró como centro de parcela, a cada una de las diez especies forestales de interés medicinal identificadas por los pobladores de mayor conocimiento. Se determinaron como índices de diversidad a escala α que mide abundancia (Shannon H' Log Base 10) y Simpsons Diversity (D), según Margalef (1995), que mide dominancia.

La estructura horizontal se determinó a partir de los parámetros fitosociológicos: abundancia relativa, frecuencia relativa, calculando el índice valor de importancia ecológica (IVIE) (Keels, 1997), obtenido mediante la fórmula: IVIE = Abundancia relativa + Frecuencia relativa.

Diversidad alfa de Simpson y Shannon-Wiener

Índice de Simpson: Mide la probabilidad de que dos individuos al azar sean de la misma especie; valores altos indican dominancia de una especie; por lo cual este índice es muy utilizado en estudios de diversidad de bosque (Pla, 2006). De acuerdo con el índice de Simpson entre más aumente el valor a 1, la diversidad aumenta. La fórmula para determinar el índice de Simpson fue la siguiente, descrita por Mergalef en 1958.

S = Número de especies presentes.

N= Total de individuos encontrados pertenecientes a todas las especies.

Ln= Logaritmo neperiano de un número.

Índice de Shannon-Wiener: Este índice se representa normalmente como H’, que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 1 y 5. De esta forma, el índice contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza de especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies <abundancia> (Pla, 2006). La fórmula para determinar el índice de Shannon es la siguiente:

S = número de especies (riqueza de especies)

pi = proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir la abundancia relativa de la especie i)

ni = número de individuos de la especie i

Para interpretar los resultados obtenidos se basó en la tabla 3, según Menhinick (1964).

RESULTADOS

Los resultados obtenidos del trabajo de campo son:

Tabla 3 Número de especies medicinales que reconocen por género en la comunidad objeto de estudio.

| Número de especies que conoce por persona | Femenino | Masculino | ||

|---|---|---|---|---|

| Rango | Frecuencia absoluta | Frecuencia relativa (%) | Frecuencia absoluta | Frecuencia relativa (%) |

| 1 - 5 | 14 | 66,6 | 6 | 42,8 |

| 6 - 11 | 6 | 28,5 | 5 | 35,7 |

| > 12 | 1 | 4,7 | 3 | 21,4 |

Fuente: Encuesta.

Se puede observar que las mujeres son quienes conocen mayor número de especies identificadas como medicinales, lo cual demuestra que existe una relación estadísticamente significativa entre las variables consideradas para un coeficiente de Contingencia de 0,88 y un p<0,05; por lo tanto, la asociación es alta.

Fuente: Encuesta

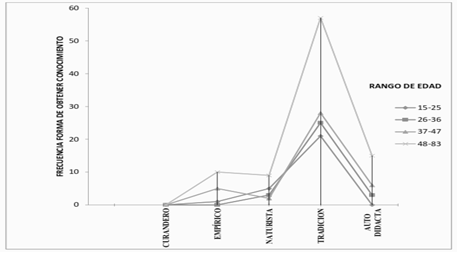

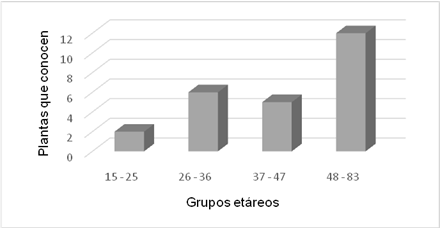

Figura 2 Nivel de conocimiento de las especies medicinales forestales y ruderales en relación con grupos etarios.

Se observa que a medida que aumentan los rangos de edades se conoce un mayor número de especies, siendo los rangos entre 48-83 años los de mayor conocimiento con un número de especies promedio por persona de 12 plantas.

Los habitantes de la comunidad San José de Palora, obtuvieron el conocimiento de forma tradicional (57), seguida del conocimiento autodidacta (15), considerando que el grupo etario de mayor rango de edad, es aquel que refleja mayor conocimiento, fuertemente ligado o relacionado a su adquisición por tradición; aunque se denota pérdida del conocimiento tradicional en los grupos etarios más jóvenes.

Principales especies forestales de uso medicinal

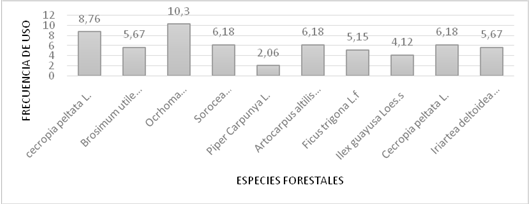

La de mayor frecuencia de uso correspondió a Ocrhoma pyramidale (10,30%), utilizada mayoritariamente por su corteza como laxante, luego de ser macerada es consumida por las personas. La segunda especie de mayor frecuencia de uso es Croton lechleri (8,76%), siendo la savia de color rojo que brota del tallo y corteza del árbol utilizada en forma de emplasto o crema para curar y cicatrizar las heridas. Las demás especies mostraron similar frecuencia de uso entre los rangos (4,12 % y 6,18%, respectivamente), siendo la especie de menor frecuencia de uso Iriatea deltoidea (2,06%) atribuyéndole propiedades curativas para la caída del cabello, siendo de uso mayoritario por las mujeres de la comunidad.

Fuente: Encuesta.

Figura 5 Principales enfermedades tratadas con especies forestales seleccionadas en la comunidad San José de Palora.

Se puede observar que la mayor frecuencia de uso de las plantas es para el tratamiento del cáncer, seguido de gastritis y como cicatrizante, un alto porcentaje también lo tiene el estreñimiento.

Fuente: Encuesta.

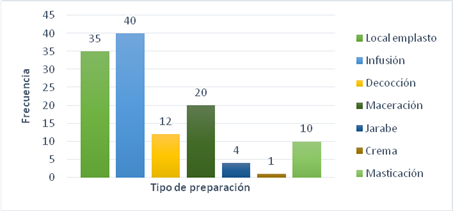

Figura 6 Formas de preparación más frecuente en el uso de especies forestales de interés medicinal.

Los resultados demostraron una relación estadísticamente significativa entre las distintas formas de preparación utilizadas por los habitantes de la comunidad de San José para un coeficiente de contingencia de 0,51 y p<0,05; manifestando alta asociación. Se evidenció que la infusión es la preparación más usada por los habitantes de la comunidad de San José.

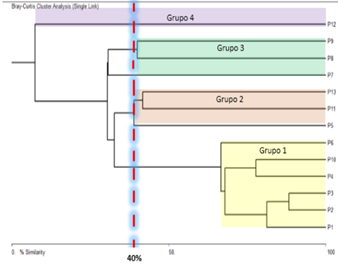

El primer grupo 1, está conformado por las parcelas (P1 hasta P4, P6 y P10) ubicadas a una altura sobre el nivel del mar desde 883 hasta 891m; tienen la mayor representación de las especies seleccionadas, encontrándose cinco de las diez especies (Croton lechleri, Ocrhoma pyramidale, Ilex guayusa, Piper sp, Ficus trigona). Cabe destacar que estas áreas son fincas que se encuentran alejadas de la comunidad, resultando ser menos intervenidas las especies más abundantes y predominantes. En todas estas áreas están: Cecropia peltata (4), Croton lechleri (3) y Ocrhoma pyramidale (3), Piper sp. (1), Ficus trigona (4).

Además, existe representación de otras especies que están asociadas a estas parcelas y son utilizadas por las comunidades con fines medicinales u otros usos tales como: Costus spicatus, Buddleja globosa, Inga feuilleei, Xanthosoma, Baccharis latifolia, Urtica parviflora, Arachis pintoi, Axonopus scoparius, Pteridium aquilinum y Laurus nobilis. Dentro del grupo 1, también se encontró la especie Arachis pintoi y Axonopus scoparius, muy utilizada por la población para la alimentación del ganado vacuno y especies menores. El segundo grupo está representando por las parcelas P5, P11 y P13 con un predominio de las especies Ilex guayusa (3), Sorocea trophoides (1), Croton lechleri (1), de las cuales 39 están ampliamente distribuidas en las fincas de la parroquia 16 de agosto, lo que demuestra su amplia plasticidad ecológica en adaptarse a diferentes tipos de suelos. Dentro del tercer grupo, aparecen las parcelas desde P7, P8 y P9 que se caracterizan por presentar tres especies: Cecropia peltata, Iriartea deltoidea y Artocarpus altilis; además, se encuentran otras especies abundantes asociadas a este grupo por su interés medicinal, entre las que se pueden mencionar: Axonopus scoparius y Arachis pintoi. El cuarto grupo está constituido por una sola parcela P12 representada por la Brosimum utile, abundante en las fincas; se encuentra a una altura de 888 msnm, de acuerdo con la ubicación de la comunidad.

Tabla 4 Diversidad e índice de valor de importancia ecológica.

| Especies | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Índice/Parcela | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 |

| Shannon H’ Log Base 10. | 0,416 | 0,157 | 0,118 | 0,201 | 0,737 | 0,668 | 1,021 | 0,301 | 0,301 | 0,25 | 0,67 | 0,477 | 0,295 |

| ShannonHmax Log Base 10. | 0,699 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,954 | 0,845 | 1,079 | 0,301 | 0,301 | 0,477 | 0,845 | 0,477 | 0,602 |

| Shannon J’ | 0,595 | 0,330 | 0,246 | 0,422 | 0,872 | 0,798 | 0,946 | 1,000 | 1,000 | 0,525 | 0,792 | 1,000 | 0,491 |

| Simpsons Diversity (D) | 0,570 | 0,321 | 0,280 | 0,366 | 0,818 | 0,774 | 1,015 | 0,534 | 0,534 | 0,417 | 0,769 | 0,651 | 0,462 |

| Simpons Diversity (1/D) | 1,754 | 3,112 | 3,567 | 2,727 | 1,291 | 1,222 | 0,984 | 1,872 | 1,872 | 2,396 | 1,3 | 1,535 | 2,162 |

Fuente: Encuesta.

Los resultados indicaron que las parcelas con mayores valores de diversidad resultaron ser (P7 y P5), con un índice de Shannon H' de (1,021 y 0,737) y una máxima diversidad de (1,079 y 0,954) respectivamente, coincidiendo estas parcelas con las áreas más conservadas, de mayor abundancia y diversidad de especies dentro de la zona de estudios. Además existen algunas especies de interés medicinal (Ocrhoma pyramidale, Piper sp, Iriarte deltoidea, Artocarpus altilis, Ficus trigona, Sorocea trophoides, Brosimum utile, Croton lechleri, Cecropia peltata, Ilex guayusa), reportado por los pobladores. En cuanto al índice de Simpson (D), representa una menor dominancia en P3 con un valor de 0,280 que a la vez, resultó con menor diversidad de especies, misma que está en un área casi en su totalidad deforestada y su uso fundamental es ganadero, predominando la especie de Axonopus scoparius, encontrándose a una altura de 998 msnm. Se puede observar que existen parcelas con índices bajos de equitatividad, tales como: P2, P3, P4, P10, P13.

(P2 = 0,321) Croton lechleri, Typha, Arachis pintoi.

(P3=0,280) Croton lechleri

(P4=0,366) Arachis pintoi, Ocrhoma pyramidale, Inga feuilleei

(P10=0,417) Artocarpus altilis

(P13=0,462) Baccharis latifolia, Axonopus scoparius, Buddleja globosa, Sorocea trophoides

Resolver la degradación de ecosistemas forestales amazónicos en la comunidad San José de Palora constituye un reto, por cuanto se considera necesario desarrollar mecanismos de promoción y planificación en los esfuerzos de restauración basados en principios, criterios y leyes relacionadas con el contexto del país y en beneficio de la población.

Se plantea una propuesta de lineamientos estratégicos para la conservación de las diez especies forestales de interés medicinal seleccionadas en la comunidad San José de Palora, cuyo objetivo es establecer principios y criterios para el desarrollo de planes, proyectos y programas para la restauración de ecosistemas forestales, orientando a la comunidad sobre el valor que tiene el conocimiento uso y aprovechamiento de recursos forestales de interés medicinal, así como la promoción, rescate y conservación de la riqueza cultural en el marco de la normativa vigente para el Ecuador.

Plan de acción para la conservación de las especies forestales con propiedades medicinales de mayor uso: Cecropia peltata, Ocrhoma pyramidale, Croton lechleri, Piper carpunya, Iriartea deltoidea, Artocarpus altilis, Ficus trigona, Sorocea trophoides, Brosimum utile, Ilex guayusa.

Coordinar visitas con los propietarios de las fincas en las áreas donde existen las especies a conservar y que tengan interés para el proceso de restauración de las áreas.

Reconocer las especies a conservar en cada una de sus áreas a través de la georreferenciación en la zona objeto de estudio (mapa-etnoquimiobotánico).

Charlas de capacitación teórico-práctica a los propietarios de fincas y familias sobre los aspectos más importantes de las especies forestales de interés medicinal y su actividad terapéutica que permita la transmisión del conocimiento botánico tradicional y conocimiento científico a los pobladores de las comunidades.

-

Fomentar acciones de propagación de las especies en su hábitat:

Seleccionar masas semilleras o árboles, en todos los casos que sea posible y brindar una protección especial a los mismos.

Colectar semillas y propágulos de individuos aptos para la reproducción, considerados como óptimos de maduración para estas especies, según el calendario fenológico de cada una de las especies.

Proteger semillas y propágulos de depredadores naturales en condiciones in situ y ex situ.Proteger semillas y propágulos de depredadores naturales en condiciones in situ y ex situ.

Conservar ex situ a través de la siembra de semillas en el vivero forestal en la comunidad para que se realicen labores culturales más eficientes en la producción de posturas o plántulas enraizadas y después ser trasladadas a las fincas.

Sugerir actividades de mantenimiento a especies naturales para aumentar la sobrevivencia de los individuos en condiciones naturales y seminaturales.

Preparar los sitios de plantación y aplicar tratamientos silviculturales.

-

Fomentar acciones educativo-ambientales acerca de las especies a conservar su hábitat:

Socializar el conocimiento etnobotánico obtenido en la investigación y de las especies a proteger en la comunidad y escuelas de la localidad con líderes en el conocimiento de las plantas medicinales, capacitando sobre la importancia del rescate de la cultura ancestral como parte de la identidad de los pueblos indígenas

Proporcionar capacitación sobre educación ambiental a los niños de la comunidad con la finalidad de crear empoderamiento sobre el cuidado, conservación y manejo sostenible de los recursos forestales y más aún medicinales.

-

La creación de catálogos divulgativos con la información científica recopilada, imágenes, sinonimia, nombres vulgares que permitan el reconocimiento de las especies medicinales por parte de las comunidades.

Contribución a la conservación de especies vulnerables y restauración de los ecosistemas degradados por procesos de deforestación, erosión de suelos y uso de las especies medicinales y con otros fines.

Realización de acciones encaminadas a sensibilizar a los pobladores de la comunidad a través de la divulgación y conservación de los recursos forestales mediante el manejo sostenible de los mismos.

Accionar con los grupos más jóvenes en la concienciación de la Amazonía a través de talleres que motiven la comprensión de la compleja naturaleza y su biodiversidad, como resultado de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales, demostrando su importancia en las actividades de desarrollo económico, social y cultural de la comunidad.

Analítica de los resultados

Los resultados del estudio de innovación muestran que el conocimiento etnobotánico es de gran importancia en las comunidades, debido a que se evidencia pérdida de los saberes tradicionales del uso de estas especies naturales, sobre todo a nivel medicinal. De igual manera, se debe contribuir de manera significativa a la conservación de varias especies vulnerables y a la restauración de ecosistemas. Se identifica la necesidad de socializar con la comunidad acerca del uso de las plantas que de manera natural se pueden adquirir en los suelos de la comunidad de San José de Palora.

Se identifica en el estudio que quienes conocen acerca de los beneficios de las plantas y sobre todo identifican los usos de estas, son las amas de casa, quienes de una u otra manera a pesar de la influencia de la sociedad, continúan utilizando estas especies vegetales como tratamiento a muchas enfermedades que presentan los pobladores del sector.

Estudios relacionados a este tema también se han enfocado en el planteamiento de guías metodológicas para que los pobladores adquieran el conocimiento acerca de los estudios etnobotánicos, complementando con el adecuado tratamiento y cuidado de la tierra para que se puedan producir estas especies. La propuesta también traza estrategias para el manojo sostenible de estos recursos naturales importantes para la medicina natural y tradicional.

Se han identificado pautas para iniciar la ejecución de la propuesta, debido a la necesidad de las comunidades por tener acceso rápido a medicinas, pero para ello, se deberá identificar claramente cada especie y sus beneficios y, de manera más técnica, explicar a la comunidad las grandes riquezas que poseen y que no solo ayudará en la salud de los miembros de la comunidad, sino además permitirá un ingreso económico, ya que se pueden comercializar los productos.

Los datos etnobotánicos recolectados en el estudio propuesto, proporcionaron la información para el desarrollo de la propuesta, además permitió conocer a la comunidad y los recursos tan valiosos que poseen. En la comunidad se identificaron 10 especies forestales que fueron las seleccionadas para los análisis respectivos, todo ello, mediante encuestas a los pobladores de la comunidad.

En estudios realizados, se manifiesta que en la actualidad la importancia de la investigación etnobotánica en las poblaciones rurales se hace evidente, debido a que el conocimiento tradicional es muy dinámico y variable, y está influenciado por factores biológicos, ecológicos y sociales (Bermúdez et al. 2005), (Albán et al. 2008).

Los análisis han puesto de manifiesto que existe una relación significativa entre el clima y las parcelas para el desarrollo de las especies vegetales, para lo cual se requiere de tratamientos especiales a los terrenos para la producción de estas especies. Sin dejar de lado el dar las debidas socializaciones a la comunidad para el conocimiento ancestral de cada planta medicinal, sus usos y la forma de preparación de las medicinas.

CONCLUSIONES

Se evidenció pérdida del conocimiento tradicional de uso de las especies forestales con interés medicinal, resaltando estos en los grupos etarios más jóvenes, menos de 40 años, con una marcada división de enfoque de género siendo las mujeres las de mayor conocimiento y usos.

En el estudio etnobotánico en la comunidad San José de Palora, se identificaron 30 especies forestales y ruderales con diferentes usos, los más importantes: medicinal y maderable, 10 de las especies seleccionadas aparecen en un mapa georreferenciado.

Se establecieron los lineamientos hacia la conservación in situ - ex situ para las 10 especies forestales seleccionadas.

El uso y conocimiento de las especies forestales con fines medicinales y la actividad de manejo de éstos por parte de las comunidades, han alterado los patrones de estructura de las fincas amazónicas en la zona con valores bajos de diversidad.

uBio

uBio