INTRODUCCIÓN

Las universidades e institutos no siempre se conectan con la sociedad para captar sus demandas y adecuar sus contenidos formativos. No obstante, pese al auge experimentado en la oferta de educación superior en nuestro país, como respuesta a la creciente demanda, la educación superior no tiene la calidad que se necesita para evidenciar una adecuada formación profesional.

Las necesidades de las empresas y organizaciones están cambiando aceleradamente debido al desarrollo tecnológico, mientras que la oferta educativa de nivel superior resulta ser, en muchos casos, estática por estar cada vez más rezagadas. De otra parte, la cantidad de institutos y universidades ha crecido enormemente, abarcando con más énfasis tanto el aspecto comercial como el lucrativo, dejando muchas veces de lado la calidad y la pertinencia, incrementando la posibilidad de brechas extremadamente amplias entre una institución u otra. De modo que la oferta educativa no se ajusta a los modelos económicos existentes, los cuales demandan mano de obra especializada.

La demanda de jóvenes latinoamericanos por educación superior ha crecido rápidamente en las últimas décadas. Según la INEI (2018) en Perú, nuestra tasa general de inscripción ha alcanzado aproximadamente el 36%. Esta demanda es creada no solo por los hijos de la élite profesional, económica y social tradicional, sino también por las familias masivas de primera generación y las familias de nueva clase que quieren la educación superior como medio de movilidad social. El emprendimiento empírico se implementa en la práctica como una forma de mejorar la calidad de vida o como una herramienta para mejorar los negocios familiares que surgieron primero a través de la lucha.

La prestigiosa universidad pública se ha estancado en términos de número de estudiantes y estándares de calidad académica, debido a los problemas financieros causados por la severa crisis económica e histórica de Perú, y la excesiva politización del convento. Un gran número de universidades privadas de alta calidad se han expandido, pero no lo suficientemente rápido como para absorber la creciente demanda potencial. Así, la flexibilización de la legislación peruana en la década de los noventa, especialmente a partir de los anuncios 882 que permiten el funcionamiento de universidades e instituciones, pueden explicarse en parte como una respuesta a esta presión de demanda sin precedentes.

Se tuvo por objetivo analizar la educación superior de calidad como alternativa frente a la inequidad económica y social en el Perú.

MÉTODO

Se trabajó con una investigación descriptiva documental con diseño bibliográfico, en una población de 13 trabajos relacionados con el objetivo investigativo, aplicándose la técnica del análisis de contenido para escrutar la información relevante y conformar un corpus teórico a partir de la aplicación del método analítico sintético.

RESULTADOS

Se describen a continuación los resultados de la investigación:

Antecedentes de la educación universitaria en el Perú y Latinoamérica.

Definitivamente, el siglo XX marcó cambios en las condiciones educativas de la República del Perú. Las primeras cuatro décadas de este siglo son el inicio del proceso de desarrollo social en todos los ámbitos de su espacio sociocultural. Surgieron importantes instituciones públicas y privadas, así como organizaciones públicas, incluidas sociedades culturales y organizaciones estudiantiles. A partir de la necesidad del Perú de competir con otros países de la región que han avanzado en ciencia, tecnología y especialmente en política educativa, nació un nuevo concepto de Estado.

La influencia del movimiento universitario de Córdoba, de acuerdo con Guadalupe en (Marsiske & Vera de Flachs, 2018), permitió dos décadas después, a partir de la década del 40 y 50, que existiera un cambio significativo en la cultura y educación peruana. Esto ocurrió, no por voluntad de los gobernantes sino porque las condiciones internacionales exigían otros compromisos, estructuras productivas y sociales para consolidar al Perú como país. Por ello, es importante combinar ciencia, tecnología y estándares educativos, comprensión lectora, matemáticas y otras fortalezas peruanas para crear una gran organización con un alto grado de aceptación para la convivencia con organismos nacionales e internacionales.

Por otro lado; Velásquez (2016), en su obra Supervivencia y Creatividad de la Universidad Peruana resume lo siguiente:

El nacimiento universitario, desde luego, no respondió a la aspiración de sus pueblos. Tampoco al esfuerzo de quienes creyeron que fundaban un centro de estudios capaz de liderar el destino de sus regiones, por el aporte y el conocimiento generador de cambios; sin embargo, a medida que avanza, tiene frutos en sus egresados. Se van creando condiciones internas que posteriormente cuestionan su esencia. (p. 85)

El involucramiento de las universidades públicas, encabezadas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y otros importantes centros de investigación provinciales en el sector popular, ha convertido a estas instituciones en un importante caldo de cultivo para la nueva democracia del país. A pesar de los limitados recursos del país, se han creado alianzas, convenios e incluido la cooperación internacional, que complementan las ventajas creadas por las instituciones de educación superior y aseguran a las universidades progresistas un lugar en la vida del país.

La brecha social y educativa en el Perú

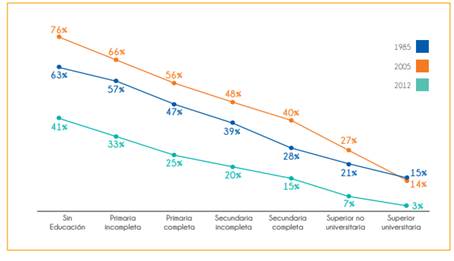

La evidencia muestra que la probabilidad de pobreza económica está inversamente relacionada con el nivel de educación de una persona (Yamada & Castro, 2006), estiman que en 1985 las personas con educación universitaria tenían un 15% de posibilidades de experimentar pobreza económica, en comparación con el 28% de quienes solo tenían educación secundaria, y el 63% de quienes no tenían educación secundaria. Al respecto, las estimaciones de probabilidad de pobreza monetaria basadas en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de 2005 y 2012 revelaron que, de manera similar a los resultados de 1985, la educación superior redujo significativamente las dificultades económicas.

Elaboración: Información tomada del Ministerio de Educación

Figura 1 Probabilidad de ser pobre según el ingreso monetario.

En particular, los graduados universitarios tenían un 14 por ciento de posibilidades de volverse pobres en 2005; en 2012, la probabilidad era del 3 por ciento. Con base en esta evidencia, se puede concluir que la educación en general, y la educación superior en particular, garantizan la movilidad social vertical, la cual está directamente relacionada con los ingresos y la riqueza de una persona acumulada en el tiempo (Villa, 2016).

Además, como argumenta (Mungaray, 2001), formarse no solo es bueno para la persona, sino también para su entorno. La finalización de la educación superior también puede llevar a una persona a buscar un empleo formal. Por lo tanto, como señaló (Beltrán et al., 2020), permiten el uso de mecanismos de seguros y crédito bancario. Además, la principal forma en que las personas pueden escapar de la pobreza es directamente a través del trabajo: la reducción de la pobreza no es posible sin crear oportunidades de inversión, creación de empleo y medios de vida sostenibles en la economía (OIT, 2005).

La evidencia muestra que la probabilidad de pobreza económica está directamente relacionada con el nivel de educación de una persona (Yamada & Castro, 2006), estiman que en 1985 las personas con educación universitaria tenían un 15% de posibilidades de experimentar pobreza económica, en comparación con el 28% de quienes solo tenían educación secundaria y el 63% de quienes no tenían educación secundaria. Al respecto, las estimaciones de probabilidad de pobreza monetaria basadas en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de 2005 y 2012 revelaron que, de manera similar a los resultados de 1985, la educación superior redujo significativamente el número de personas económicamente pobres.

Aspectos económicos en la educación superior universitaria

El costo de la educación superior para las familias incluye no solo los costos directos de matrícula, libros, viajes y comidas personales, sino también los costos indirectos, correspondientes al costo de oportunidad del tiempo de estudio. Con esta estructura de costos, la educación superior se ve como una forma eficiente de inversión pública porque los individuos no pueden cubrir la inversión privada en la prestación de servicios educativos a la sociedad debido a la asignación de fondos públicos entre costos e ingresos (Beltrán et al. 2020).

En este sentido, la educación superior es una actividad bien competitiva en un mercado eficiente con exclusividad y divisibilidad, y como bien público es un bien no competitivo, el consumo no reduce el consumo de otro bien; es un bien no exclusivo e indivisible porque no se puede vender individualmente. Por lo tanto, la educación superior puede verse como una forma eficaz de inversión pública, ya que aumenta los beneficios privados para quienes invierten en la generación de capital humano, creando un efecto indirecto positivo para las empresas y las personas, al tiempo que reduce los retrasos y la incertidumbre. Capacidad para proporcionar oportunidades de formación personalizadas.

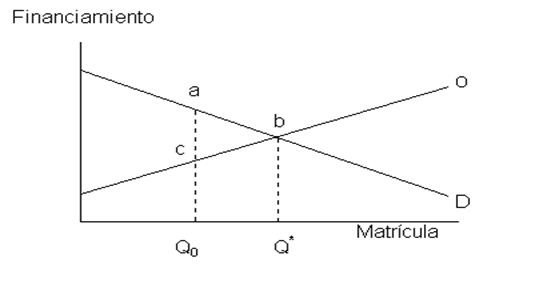

Elaboración: Información tomada de SUNEDU (2018).

Figura 2 Gasto educativo y demanda de educación superior.

La Figura 2, muestra que, si la educación superior es eficiente en el sentido de Pareto, no afecta la distribución de otros agentes y sectores debido a su distribución; si el costo es nulo o muy bajo, se estimula un nuevo aumento de atracción de Qo a Q*. El retorno de la inversión y obra pública será de Qo a bQ* porque es el área bajo la curva de demanda. En este caso, el beneficio será mayor que el costo, que es Qo cb Q* porque es el área bajo la curva de oferta, el beneficio neto será: a+b+c.

Este enfoque muestra que los índices de eficiencia óptimos de Pareto, como los observados en Qo, pueden modificarse mediante la asignación de recursos adicionales que aumentan la captación. Sin embargo, para que el nuevo nivel de Q* sea neopareto-óptimo, se debe establecer la necesidad de una prueba de compensación, que determina si una política tiene el potencial de mejorar el bienestar de alguien sin mejorar el de otros. considerado por bienestar social. Esto se puede gestionar si, a través de nuevas inversiones y asignaciones, los ganadores de la educación superior pueden compensar a los perdedores y seguir disfrutando de los beneficios privados de la educación.

Además, suponiendo que las personas tomen la decisión de continuar su educación en función de los beneficios económicos que ven hoy, sus expectativas de beneficios disminuirán con el tiempo a medida que aumente la satisfacción laboral, lo que los empujará a tomar las mismas decisiones que los demás. Se reducirán los salarios. La investigación empírica relacionada muestra que, en primer lugar, el crecimiento de la educación gratuita reduce la necesidad de educación superior y facilita la toma de decisiones educativas. Sin embargo, con el desarrollo limitado de oportunidades educativas y las señales del mercado de beneficios futuros negativos, las decisiones educativas estarán más estrechamente relacionadas con el nivel educativo y la situación económica de los padres, lo que enfatiza la necesidad de un tipo diferente de educación. Candidatos a la educación superior según su rendimiento académico, origen social y expectativas (San Segundo y Petrongolo, 2000).

Inversión en la educación superior en el Perú

Después de la aprobación de la Ley de Presupuesto, si bien la participación en el sector educación ha caído de 18,4% a 17,5%, el monto actualmente destinado a soles ha aumentado 4,8% desde 2018; es decir, ha pasado de S/ 26 178 millones a S/27 430 millones. En otro escenario, este aumento significa más financiamiento para el sector, pero dado el compromiso actual de aumentar los salarios de los maestros de educación primaria, nos preguntamos si el monto del proyecto de ley será suficiente.

Por un lado, el presupuesto de educación aumentará en 1251 millones de soles, por otro lado, se necesitarán 1360 millones de soles para aumentar los salarios de los maestros. Una simple resta muestra que el sector educativo en realidad ganará S/ 108 millones menos el próximo año que este año. Este recorte presupuestario significa que se recortarán algunas especificaciones o programas, lo cual es preocupante si se considera la demanda adicional de educación superior en el año fiscal 2018. Este análisis del sistema supone que no se deben hacer otros recortes presupuestarios para llenar los vacíos existentes, ya que la mala gestión puede causar molestias a otros departamentos.

Por otra parte, cabe recordar que los profesores universitarios exigen que los salarios de los profesores se coordinen con los secretarios judiciales. La Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú - FENDUP organizó un paro de 72 horas los días 5, 6 y 7 de septiembre que fue suspendido luego de que la ministra Martens acordara conformar una mesa de trabajo para investigar sus reclamos. Una de las solicitudes fue un aumento de salarios, lo que generó circunstancias no previstas en la propuesta de presupuesto de 2018 del MEF. El exviceministro de Educación, Flavio Figallo, señaló que se necesitan unos 600 millones de soles para equilibrar los salarios y proporcionar salarios de alta calidad para profesores de universidades estatales y salarios de alta calidad para universidades privadas, así como personal docente en derecho económico (Figallo, 2019).

La educación como inversión para el cierre de las brechas sociales

Este punto de vista se generalizó a partir de la década del 60 del siglo pasado, como consecuencia de la formulación de la Teoría del Capital Humano por Teodoro Schultz, posteriormente desarrollado por Gary Becker, quien obtuvo el Premio Nobel por sus aportes en este campo (Cardona et al., 2007). Aunque han sido duramente criticados por destacados escritores, incluso dentro de las ideologías neoclásicas, la teoría sigue disfrutando de la vida, particularmente en términos de sus implicaciones para la política educativa, y los debates resultantes ofrecen poco más. Los puntos originales eran más fuertes que los que presentó. Entre las principales consecuencias que la teoría prevé para la política educativa, caben mencionar las siguientes:

No debe obstaculizarse la libre elección de la profesión. Este aspecto se refiere a las limitaciones que existen en algunos países para que las personas escojan el tipo de educación y profesión, de acuerdo con su voluntad. Estas trabas se considerarían, entonces, una limitación de la libertad económica del individuo, de su posibilidad de tomar las decisiones que considere racionales acerca de la inversión de su capital y, por tanto, de la construcción de su visión de futuro. Este punto de vista supone un considerable impulso a la demanda. Por tanto, de la oferta educativa, que se traduciría en la promoción de la inversión en instituciones formadoras, sobre todo de capital privado. Al mismo tiempo, supone un desarrollo educativo en función de las necesidades individuales, y no de la estructura de la producción y los servicios (demanda económica), todo lo contario de lo planteado en las normas ya analizadas.

El planteamiento de Schultz (1961) es claro al respecto.

Existen numerosos obstáculos a la libre elección de la profesión. Las discriminaciones racial y religiosa están aún hoy muy extendidas. Las asociaciones profesionales y los cuerpos de gobierno impiden también un fácil acceso, por ejemplo, a la medicina. Esta interferencia intencionada mantiene a la inversión en esta forma de capital humano por debajo de su nivel óptimo (p. 15).

Deben mejorarse las condiciones de financiamiento de la educación, sobre todo en lo que acceso al crédito se refiere (garantías, intereses). No todas las personas disponen de los recursos para financiar una educación costosa, y si se presupone que existe una relación directa entre costo y calidad, para garantizar a todos los derechos a una educación excelente o buena, deben asegurarse las posibilidades de su financiamiento. Sobre la base de esa premisa, se han generado, en América Latina, importantes experiencias de crédito educativo, algunas privadas, otras estatales y otras privadas con subvención estatal. En casi todos los casos, los principales cuestionamientos al modelo han venido por el lado de las posibilidades de cancelación de la deuda, pues, en la práctica, no todos los egresados han logrado una ocupación que les permita el retorno de lo invertido.

Se reconoce que el bajo nivel de ingreso de las minorías (en el Primer Mundo, mayorías en el Tercer Mundo) se debe a una baja inversión en capital humano (educación y salud). De esta manera, la mejora de igualdad de oportunidades debe venir por el lado del apoyo para que esas minorías tengan mayor acceso a la educación, antes que por el de la asistencia económica directa.

Diferenciación de la educación cultural de la técnica. La primera constituye un consumo o gasto, mientras que la segunda es una inversión. La educación cultural - general, básica - tiene como objetivo la formación integral del ciudadano, ponerlo en contacto con el acervo cultural de la humanidad, el desarrollo de sus convicciones y valores, de la apreciación estética, desarrollo físico, etc., pero no capacita para el mundo laboral, para hacer productiva la fuerza de trabajo y estar en capacidad de “venderla” al capitalista en el sentido marxista, produciendo el retorno del capital y una utilidad marginal. La educación técnica, en cambio, brinda una formación dirigida a satisfacer las demandas ocupacionales de la producción y los servicios. Por tanto, permite la inclusión del poseedor de esta formación en el mercado laboral, por medio del cual puede recuperar lo invertido, además de una plusvalía.

Necesidades sociales de formación y derecho a la educación

Si bien los aspectos cuantitativos son importantes, existen elementos de fondo sobre los que es necesario reflexionar. El principal se refiere al derecho a la educación, que es uno de los principales derechos humanos. La visión tecnocrática de que la universidad es una proveedora de profesionales para las empresas o instituciones que los necesitan en determinada magnitud, no toma en consideración que la educación es un fin en sí mismo para el individuo, y que nadie tiene derecho a limitarle qué y cuánto estudiar, mucho menos cuando tiene recursos para solventarla y existen instituciones que están dispuestas a ofertárselas.

En una economía de mercado, el ejercicio pleno del derecho a la educación requiere como condiciones, un Estado que priorice a la educación en todos sus niveles y que cuente con los recursos reales para afrontar el reto, pero que, si no dispone de esos medios, tenga la sabiduría de encontrar, en la inversión privada, a un aliado estratégico, y no a un mal menor que debe padecerse, como lo consideran algunos.

La calidad debe estar en el centro de la atención de la política universitaria, pero ello no se logra prohibiendo que surjan nuevas instituciones, sino instituyendo y mejorando los mecanismos de evaluación y acreditación de los programas de formación. Debe considerarse que el mercado educativo es un mercado en el que, teniendo en cuenta algunas características particulares, deben cumplirse todas las reglas que lo promueven y regulan. En este sentido, los mecanismos de evaluación y acreditación que se implementen deben promover, tanto el derecho del consumidor a la calidad del servicio educativo, como la libre competencia.

No obstante, lo expuesto en los párrafos anteriores, debe tenerse en cuenta que, como se hace en varios aspectos de la Ley Universitaria, es lícito diferenciar entre instituciones públicas y privadas. En el caso de las primeras, dada la escasez de los recursos del Estado sí puede ser conveniente establecer determinadas prioridades para la formación, en concordancia con los planes de desarrollo económico y social. Sin embargo, en la esfera privada son los promotores de las universidades los que deben decidir cuáles son sus prioridades en el marco de las leyes, y su visión estratégica del desarrollo institucional.

CONCLUSIONES

Las universidades deben ser el principal vehículo de desarrollo del país; deben formar especialistas e investigadores competentes en todos los campos del conocimiento; debe proporcionar conocimientos básicos y conocimientos aplicados de acuerdo con las necesidades del país y la región. Su papel más importante es ayudar a comprender y transformar la sociedad.

El estado de la educación superior refleja el progreso social del país. Los indicadores relacionados con la educación superior, el número de graduados universitarios y el entorno de aprendizaje en el que se trabaja son indicadores indiscutibles de la salud mental, la calidad de vida y el desarrollo económico. Dado que la disponibilidad de una educación de calidad refleja la calidad de la población, generando valor agregado para el desarrollo social y personal, es claro que deben existir, a lo que el Estado se compromete, las medidas necesarias para el fortalecimiento de la universidad pública en todo el país.

Estas instituciones deben proporcionar una amplia gama de formación profesional, asegurando una formación sólida y práctica en todas las industrias que producen bienes y servicios, desde el trabajo relativamente manual hasta las industrias de alta tecnología. La complejidad de la sociedad moderna y la creciente influencia del progreso tecnológico han creado la necesaria alianza entre la economía y la universidad.

En todos los aspectos, hoy en día no es posible imaginar la educación superior sin tener en cuenta la necesidad financiera. Es impensable una política de desarrollo universitario sin una comprensión clara de lo que la sociedad espera de estas instituciones, sin un diagnóstico de las tendencias económicas nacionales y sin una visión de futuro de la integración y el desarrollo universitario. Según el autor, es inconcebible que las finanzas de las universidades que persiguen el interés propio se manejen mal y se ignoren, ya que el objetivo principal de estos servicios de oficina es impulsar una generación de personas justas al servicio de toda la sociedad.

Mejorar la calidad de las universidades e instituciones de educación superior, teniendo en cuenta los estándares internacionales. No hay razón para dudarlo. La pregunta ahora es cómo explicar la naturaleza de este contexto y cómo traducirlo a un lenguaje común para las políticas, programas y proyectos de desarrollo. Veamos cómo se manifiesta esto en la normativa vigente de las universidades peruanas. La única forma de mejorar el estado del país es progresar como país brindando una educación de calidad, orientada a la resolución de problemas y generación de tecnología.

uBio

uBio