INTRODUCCIÓN

Las ciudades deben diseñarse para garantizar un hábitat adecuado para el ser humano, satisfaciendo sus necesidades y deseos, creando espacios de equidad, diversidad social e identidad cultural, confortables, inclusivos, accesibles y seguros (Gehl, 2010). Los centros urbanos son fundamentales para el desarrollo económico, social y preservan el patrimonio cultural para el futuro (Conti, 2015).

Especialmente en los centros históricos se observan diversas dinámicas sociales, donde el aspecto visual de las edificaciones contribuye a un hábitat dinámico, identitario y socialmente significativo, facilitando una variedad de interacciones (Argüelles et al., 2014). Por su parte Lyun et al. (2023) consideran que la globalización ha traído consigo la pérdida de reconocimiento social, y disminución de la vitalidad cultural en los espacios públicos urbanos.

Las ciudades latinoamericanas y caribeñas poseen 13 centros urbanos históricos considerados patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO. En el siglo XX, el aumento de la población y la migración del campo a las urbes provocaron la expansión de las áreas periféricas, además el abandono y deterioro de las edificaciones residenciales en los centros urbanos. La popularización del automóvil ha transformado el diseño urbano, priorizando el tráfico vehicular y desplazando la escala humana en las ciudades. Esto ha convertido al espacio viario en lugares poco seguros y propicios para la interacción social. Además, presenta alto grado de contaminación ambiental, con el 83% de las emisiones de dióxido de carbono que se originan de los vehículos, lo que contribuye a tasas elevadas de accidentes de tránsito (Bazánt, 2013).

El centro urbano de Piura, una ciudad intermedia, cuenta con una zona monumental que incluye edificaciones coloniales y republicanas. En 1987, el Instituto Nacional de Cultura declaró patrimonio cultural a varios lugares: “Plaza de Armas”, “Plazuela Pizarro”, “Plazuela Hermanos Meléndez”, “Plaza Bolognesi”, “Plaza Grau” y “Plazuela Ignacio Merino”, en noviembre del mismo año, se declararon 95 casas de Piura como patrimonio cultural de Piura. Sin embargo, a pesar de estas distinciones, su espacio público no es inclusivo ni accesible, no satisface las necesidades de la población y presenta condiciones materiales y ambientales inadecuadas que dificultan la vida en comunidad (Schroeder y Coello Torres, 2019), el 70% de su espacio público se ha destinado al vehículo, descuidando así al peatón (CAF, 2019).

Ante esta problemática, el objetivo del estudio es medir la calidad del espacio público y su relación con movilidad peatonal del centro de la ciudad de Piura, Perú.

En función del objetivo de la investigación, en el actual trabajo se propone una herramienta de medición que permita conocer la percepción del usuario y, ante esto, proponer soluciones que transforman este espacio en un lugar de oportunidades, facilitando la interacción social y siendo inclusivo para los usuarios de la ciudad. Este estudio es relevante, por cuanto el espacio público es parte integral del sistema urbano, donde se organiza la vida pública y se refleja la identidad y los derechos de la sociedad (Borja y Muxi, 2001).

Mientras que Lefebvre (1967) sostiene que el espacio público debe diseñarse en función al ser humano, fomentando prácticas sociales y mejorando la calidad de vida. Por otro lado, Vargas Vargas y Lara Álvarez (2019) definen el espacio público como aquel que conecta las condiciones físicas junto a las actividades humanas, destacando sus beneficios económicos, sociales y ambientales.

En los centros urbanos históricos se observan diversas dinámicas sociales, donde el aspecto visual de las edificaciones determina su valor cultural y contribuye a la creación de un hábitat dinámico de interés social que promueve una variedad de flujos (Argüelles et al., 2014). Este estudio aporta a la planificación urbana al proporcionar una metodología que puede aplicarse en diferentes contextos, contribuyendo así a un diseño más humano y sostenible de la ciudad.

El espacio público es el medio de orgullo colectivo, de cohesión social donde se establecen relaciones culturales, económicas y de poder (Borja, 2012). Según el modelo de centros urbanos que promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una ciudad compacta con espacios públicos de calidad debe ser diseñada a escala humana, con características de accesibilidad universal, seguridad, áreas verdes e inclusión para personas vulnerables como ancianos, niños y personas con discapacidad (United Nations, 2017). En este orden, Jacobs (1992) menciona que un espacio público debe ser de uso intenso que contribuye a la seguridad coincidiendo con Carmona (2019) que indica que un espacio público no solo debe ser seguro sino también inclusivo con accesibilidad para todos los ciudadanos, lo que otorga un carácter de democratización, siendo un bien común (Borja y Muxi, 2003; Cabrera, 2019).

Los espacios públicos son el elemento principal de la estructura del paisaje urbano y forma parte de la vida cotidiana y estos pueden ser espacios abiertos pavimentados como las plazas, las calles peatonales o espacios verdes, consolidados por vegetación como los parques, áreas de juego; estos espacios pueden ser verdes o duros, pero proporcionar un sentido del lugar. Randrup y Persson (2009), y Jacob (1992) consideran que el espacio público por excelencia son las calles y aceras los cuales organizan e integran a la ciudad creando un ambiente dinámico y en movimiento. Bazant (2013) y Gehl (1971) consideran que las calles son los espacios dinamizadores de la ciudad que le dan sentido a la vida colectiva.

La calidad arquitectónica de un espacio público es definida a través de su percepción visual del usuario, por las actividades que el usuario puede realizar y sus condiciones climáticas que presenta el espacio de tal manera que permitan una agradable experiencia. Gehl (1971) y Carrión (2007) aluden que el espacio público debe ser el protagonista de la ciudad y debe poseer cuatro dimensiones fundamentales: el aspecto simbólico que constituye pertenencia, identidad comunitaria y de representación cultural; dimensión simbiótica porque es accesible, incluido, seguro y existe diversidad de medios de transporte; la dimensión de intercambio de bienes, servicios y comunicación; y dimensión cívica o conciencia ciudadana donde se forma la polis y el ciudadano se manifiesta. El centro de transporte sustentable de México (CTS-México, 2009) considerando a Gelhl (2014) como referencia, ha desarrollado tres dimensiones que debe tener un espacio público: Protección, confort y la dimensión de disfrute.

La movilidad urbana, se conceptualiza como los movimientos del ser humano, bienes o servicios en la ciudad (Spaggliari, 1990). La movilidad peatonal es definida como el movimiento efectuado por los peatones, en el cual la actividad de caminar promueve relaciones y vínculos que se establecen durante el recorrido de un punto A, a un punto B. En este sentido, Talavera et al. (2015) consideran caminar como el vínculo entre sus habitantes y la ciudad, donde su dinámica surge del individuo.

El contexto de movilidad peatonal se considera como un modelo de transporte. Handy (1996) habla de la caminabilidad, afirmando que la caminata establecerá las normas que guiarán la ciudad para promover la movilidad a pie. De manera similar, Gehl (2006) coincide en que se necesitan ciertas condiciones y limitaciones del entorno. Al final, es el peatón quien define la calidad del entorno urbano y, es por ello, que se debe enfocar en priorizar la peatonalización.

Los factores que determinan la calidad peatonal de los entornos de movilidad incluyen varias dimensiones. Lamíquiz (2011) destaca que caminar contribuye positivamente al entorno urbano al integrar elementos sostenibles, ambientales, sociales y económicos. SECTRA (2012) identifica cuatro necesidades esenciales para una movilidad peatonal efectiva: primero, la continuidad, que requiere trayectos sin interrupciones desde el origen hasta el destino; segundo, la seguridad, que minimiza riesgos de accidentes, protege contra delitos y evita caídas por mal diseño; tercero, el confort, que se refiere a la comodidad y la calidad estética del entorno urbano; y cuarto, la información, que implica la existencia de señalización y elementos que faciliten la orientación y el desplazamiento. Fruin (1971)) identifica factores que influyen en la movilidad peatonal, coincidiendo con Alfonzo (2005) que utiliza y agrupa sus dimensiones en accesibilidad, seguridad, confort, atractivo y factibilidad.

En otro orden, Talavera García y Soria Lara (2015) presentan tres dimensiones para evaluar los espacios para la movilidad a pie: primero la dimensión morfológica que examina aspectos físicos y estructurales, segundo la dimensión funcional la cual considera factores que afectan los desplazamientos peatonales, finalmente, la dimensión ambiental basada en las percepciones positivas de los usuarios sobre el entorno, valorando aspectos como la iluminación, el mobiliario urbano, la presencia de vegetación que ofrece protección climática, y la existencia de arte urbano y paisajístico.

MÉTODO

Se desarrolla una investigación aplicada, cuantitativa, con diseño no experimental transeccional correlacional (Hernández Sampieri y Mendoza, 2018). Las variables del estudio se evalúan mediante la recopilación de información basada en las percepciones y opiniones de los participantes. Luego, se utilizan métodos estadísticos para analizar el grado de correlación entre las variables, garantizando que la información no sea afectada por el investigador. Este análisis permite determinar el comportamiento y la relación entre las variables, alcanzando los objetivos del estudio.

Para delimitar y seleccionar el área de estudio se toma como referencia el Plan de desarrollo urbano de la ciudad de Piura al 2032 que delimita al centro Histórico de Piura como sector 2, zona de reglamentación especial. Para evaluar el espacio público se seleccionan las calles y plazas potenciales consideradas por presentar mayores actividades comerciales, mayor transitabilidad, mayor transporte público y accesibilidad tomando como referencia la selección aplicada por Barrios Vergara y Mendoza Parodis (2020). Siendo, la población objetiva, todos los usuarios del espacio público, dado a que el número de personas que visita el centro urbano de Piura diariamente para realizar diferentes actividades es incierto e indefinido, la población se considera flotante e infinita, considerando una muestra de 385 personas, calculada con un nivel de error del 5% y mediante un muestreo probabilístico, aleatorio simple, se selecciona a los individuos a ser entrevistados siendo estos voluntarios a participar obteniendo valiosos datos de la población de interés.

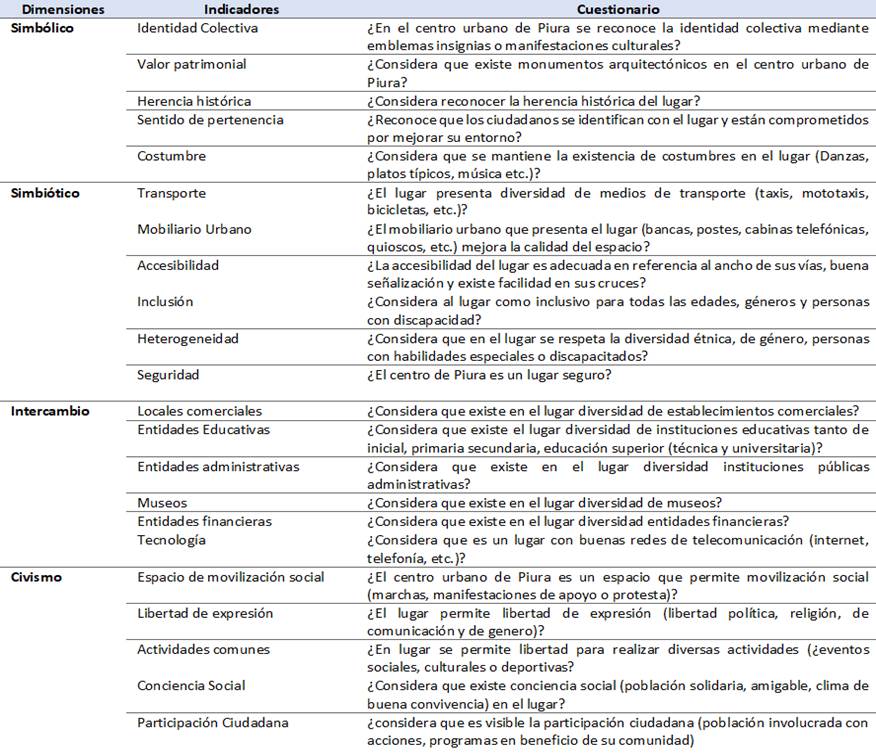

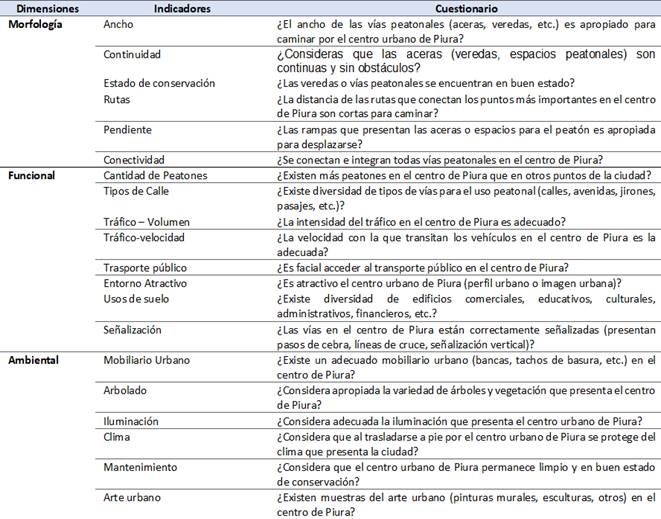

Se utilizan encuestas para recopilar la percepción de los entrevistados mediante dos cuestionarios: uno con 22 preguntas sobre la calidad del espacio público (Tabla 1) y otro con 20 preguntas sobre la movilidad peatonal (Tabla 2). La validez de estos cuestionarios se basa en fundamentos teóricos y se valida con el índice LAWSHE por cinco expertos. La confiabilidad de los instrumentos es respaldada por una muestra donde se obtiene como coeficiente Alfa de Cronbach 0.93 para la variable calidad del espacio público y para la variable movilidad peatonal un coeficiente de 0.91.

Tabla 1. Dimensiones, indicadores e instrumento de la variable calidad del espacio público.

Fuente: Adaptado de Carrión (2007)

Tabla 2. Dimensiones, indicadores e instrumento de la variable movilidad peatonal.

Fuente: Adaptado de Talavera (2015).

La investigación se desarrolla en tres etapas clave: primero, se diseñan cuestionarios basados en el marco teórico, los cuales son validados por expertos y probados en una muestra piloto para asegurar su confiabilidad. Luego, los cuestionarios se aplican a la muestra, y los datos obtenidos se analizan con métodos estadísticos descriptivos e inferenciales para determinar la relación entre las variables. Finalmente, se presentan los resultados, se discuten y se formulan inferencias y recomendaciones.

Se emplean métodos de estadística descriptiva e inferencial para analizar los datos. La estadística descriptiva organiza y resume los datos mediante tablas y una escala de stanones para clasificar niveles. Este análisis se realizó con Microsoft Excel 2021 e IBM SPSS-V29. La estadística inferencial, usando el software IBM SPSS-V29, aplica la evaluación de Spearman, debido a la no normalidad de los datos (verificada con Kolmogorov-Smirnov), y una regresión R² para evaluar el impacto entre variables.

RESULTADOS

Al comparar los datos sobre la calidad del espacio público y la movilidad peatonal, se revela que el 14% de los participantes califican ambos aspectos como altos. Por otro lado, un 47% de los participantes opinan que tanto la calidad del espacio público como la movilidad peatonal son de nivel medio y un 17.4% de los evaluados, calificó la calidad del espacio público como alta pero la movilidad peatonal con nivel medio. Para determinar la relación entre las variables se aplica la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para la evaluación de las variables. Dado que el valor de significancia es menor de 0.01, se determina que es necesario usar una prueba no paramétrica. Se utiliza el Coeficiente de Correlación de Rangos de Spearman para analizar la correlación, se asume que los datos no presentan una distribución normal.

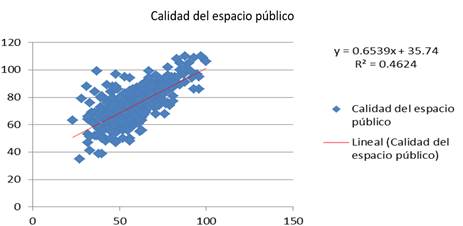

Como resultado, se determina el coeficiente de relación entre las variables del estudio en el centro urbano de Piura. Se observa que la prueba de correlación de Spearman arrojó un valor de significancia inferior de 0.05 (0.000), lo que indica una relación significativa entre la calidad del espacio público y la movilidad peatonal, con una correlación moderada y directa (R = 0.680). Además, el coeficiente de determinación (R² = 0.4624) sugiere que la calidad del espacio público es de 46.24% de la variabilidad en la movilidad peatonal. Según la función de regresión, cada mejora en una unidad de la calidad del espacio público resulta en un aumento de 0.6539 en la movilidad peatonal (Figura 1).

La dimensión simbólica del espacio público en el centro urbano de Piura está significativamente relacionada con la movilidad peatonal, explicando el 23.33% de su variabilidad. Cada mejora en esta dimensión aumenta la movilidad peatonal en 0.1321 unidades. Presenta una relación moderada (R=0.483) y una significancia de 0.000.

Al correlacionar la dimensión simbiótica con la variable movilidad peatonal se obtiene mediante la prueba de Spearman una relación significativa entre la dimensión simbiótica y la movilidad peatonal (R = 0.637), con un valor de significancia menor a 0.05. Esta dimensión explica el 40.58% de la variabilidad en la movilidad peatonal, y cada unidad de mejora en la dimensión simbiótica incrementa la movilidad peatonal en 0.2129.

La valoración entre la dimensión de intercambio y la variable de movilidad peatonal muestra un valor de significancia menor a 0.05 (0.000), lo que indica una relación significativa entre ambas variables. La compensación es moderada y directa, con un coeficiente de compensación de R = 0,529. El coeficiente de determinación (R² = 0,2798) sugiere que la dimensión de intercambio explica el 27,98% de la variabilidad en la movilidad peatonal. Además, cada unidad de mejora en esta dimensión incrementa la movilidad peatonal en 0.1639.

La correlación de la dimensión civismo con la variable movilidad peatonal, muestra un valor de significancia menor a 0.05 (0.000). Esto confirma la existencia de una relación significativa entre las características cívicas y la movilidad peatonal, con una correlación moderada y directa (R = 0.562). Además, el valor de determinación (R² = 0.3158) sugiere que las características cívicas explican el 31.58% de la variabilidad en la movilidad peatonal. Además, cada unidad de mejora en estas características incrementa la movilidad peatonal en 0.142.

DISCUSIÓN

Los resultados revelan una correlación significativa y moderada entre la calidad del espacio público y la movilidad peatonal, con un coeficiente de correlación de R = 0.680. Esto sugiere que mejorar la calidad del espacio público aumentará la movilidad peatonal en el centro urbano de Piura. La calidad del espacio público explica el 46.24% de la variabilidad en la movilidad peatonal. Según ONU-Hábitat, los espacios públicos bien diseñados fomentan la inclusión social, son accesibles para el tránsito y la interacción, y promueven la seguridad, animando a las personas a caminar y reduciendo el temor a la delincuencia. La calidad del espacio público, relacionada con varias dimensiones como la simbólica y de civismo, es clave para fomentar la movilidad peatonal y el desarrollo urbano sostenible. Tomando en consideración a Gehl (1971) que indica que la distancia de recorrido óptima no debe superar los 400 a 500 metros, aunque la calidad del espacio puede reducir esta medida, y las plazas deben tener entre 20 y 100 metros para facilitar la interacción.

La investigación confirma la afirmación de Lamíquiz (2011) de que la movilidad peatonal varía según el contexto. En áreas centrales como el centro urbano de Piura, la movilidad peatonal está estrechamente relacionada con la calidad del espacio público, por cuanto la concentración de funciones mejora esta calidad. Existen varias estrategias que mejoran la calidad de los espacios públicos basado en la activación de usos, como la remodelación de viviendas, incorporación de equipamientos públicos, o servicios, esto ayuda a mejorar las conexiones espaciales haciendo permeable su entorno, cobrando importancia su accesibilidad, legibilidad y conectividad que debe tener el espacio público. La calidad de los espacios públicos se basa en la activación de usos, como la remodelación de viviendas, incorporación de equipamientos públicos, o servicios, esto ayuda a mejorar las conexiones espaciales haciendo permeable su entorno, cobrando importancia su accesibilidad, legibilidad y conectividad que debe tener el espacio público (Bambo Naya et al., 2022).

La investigación confirma que la percepción de la calidad del espacio público está definida por sus usuarios, quienes evalúan este espacio en función de su uso. como un área dinámica de encuentro y socialización, representa la esencia de la ciudad, coincidiendo con Carrión (2007). Esto respalda la hipótesis planteada. Además, la evaluación de las variables de la investigación, basada en la percepción de 385 usuarios adultos con educación secundaria completa, muestra que la calidad del espacio público también está influenciada por su nivel cultural, lo que condiciona su capacidad para juzgar la calidad del entorno.

La dimensión simbólica tiene una correlación moderada y significativa con la movilidad peatonal, explicando el 23.33% de su variabilidad. El 58.4% de los usuarios la perciben a un nivel medio y el 66% reporta una movilidad peatonal media. Mejorar la identidad y el patrimonio en el espacio público podría beneficiar la movilidad en el centro urbano de Piura. Según Carrión (2007), esta dimensión es crucial para entender la evolución de una ciudad. Aunque se reconocen algunas casonas antiguas como monumentos, muchas están abandonadas. Para mejorar, Piura podría seguir el ejemplo de ciudades como La Habana, Quito o Brasilia, que han fortalecido el valor simbólico de sus espacios públicos. Incrementar el reconocimiento y la preservación del patrimonio en Piura podría mejorar la calidad de esta dimensión en el centro urbano.

La dimensión simbiótica tiene una correlación moderada con la movilidad peatonal, explicando el 40.58% de su variabilidad. El 55% de los participantes perciben esta dimensión a niveles medios, al igual que el 66% con la movilidad peatonal. Aspectos como transporte, mobiliario, accesibilidad e inclusión en el espacio público de Piura apoyan la teoría de Carrión (2007), que destaca la importancia de la dimensión simbiótica en espacios urbanos centrales.

La dimensión de intercambio tiene una correlación moderada y significativa con la movilidad peatonal, explicando el 27.98% de su variabilidad. El 50.1% de los usuarios perciben esta dimensión a niveles medios, y el 66% reporta una movilidad peatonal media. El 36.9% tiene niveles medios en ambas dimensiones. Los servicios como educativos, administrativos y museos en el centro urbano de Piura están relacionados con la movilidad peatonal y ayudan a configurar una red de espacios públicos multifuncionales. La teoría de Carrión (2007) subraya la importancia de estas redes para la interacción y funcionalidad de los espacios públicos, como se observa en la plaza del centro urbano de Piura, Schroeder y Coello-Torres (2019) enfatizan que las intervenciones urbanas deben integrarse con las condiciones físicas y sociales cambiantes de la ciudad.

La dimensión de civismo tiene una correlación moderada y significativa con la movilidad peatonal, explicando el 31.58% de su variabilidad. El 58.7% de los usuarios perciben esta dimensión a niveles medios, y el 66% reporta una movilidad peatonal media. El 42.6% tiene niveles medios en ambas dimensiones. La teoría de (Carrión, 2007) sugiere que la población está moderadamente comprometida con prácticas de convivencia y actividades en el espacio público, como la expresión y la participación en eventos. Para mejorar la dimensión de civismo en el centro urbano de Piura, es crucial elevar estos niveles y fomentar una mayor participación ciudadana.

CONCLUSIONES

La prueba de Rho de Spearman valida la hipótesis general, revelando una correlación moderada y directa (R=0.680) entre la calidad del espacio público y la movilidad peatonal, con una significancia de 0.00. El coeficiente de determinación (R²=0.4624) muestra que la calidad del espacio público explica el 46.24% de la variabilidad en la movilidad peatonal, indicando que una mejora en la calidad del espacio público resulta en una mejora de 0.6539 en la movilidad peatonal.

La prueba de Rho de Spearman confirma una correlación moderada y significativa (R=0.483) entre la dimensión simbólica y la movilidad peatonal, explicando el 23.33% de su variabilidad (R²=0.2333). Sin embargo, el 41% de los usuarios perciben tanto la dimensión simbólica como la movilidad peatonal en niveles medios en el centro urbano de Piura. Se comprueba una correlación moderada y significativa (R=0.637) entre la dimensión simbiótica y la movilidad peatonal, que explica el 40.58% de su variabilidad (R²=0.4048). No obstante, el 43.1% de los usuarios detecta ambas dimensiones a niveles medios. También se confirma una correlación moderada y significativa (R=0.529) entre la dimensión de intercambio y la movilidad peatonal, que explica el 27.98% de su variabilidad (R²=0.2798). Sin embargo, el 36.9% de los usuarios perciben ambas dimensiones a niveles medios en el centro urbano de Piura. Finalmente se reafirma una correlación moderada y significativa (R=0.562) entre la dimensión de civismo y la movilidad peatonal, que explica el 31.58% de su variabilidad (R²=0.3158). El 31.58% de los usuarios perciben ambas dimensiones a niveles medios en el centro urbano de Piura