INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas el Ecuador como el resto del planeta ha experimentado un flujo muy importante de migración de mujeres de diferentes partes del mundo, en busca de oportunidades que les permitan llevar una vida digna, así como a sus familias. El rol activo de la mujer como proveedora del hogar es cada día más significativo. La concepción de que la mujer debe permanecer en casa y dedicarse al cuidado de los hijos hace mucho tiempo quedó atrás y entre las opciones que escogen es la de migrar a países que les ofrezcan oportunidades de trabajo y desarrollo personal. Ecuador debido a su sistema económico dolarizado se ha convertido en una buena opción para mujeres que pertenecen a países latinos cercanos como Perú, Colombia Y Venezuela entre los más importantes.

Las mujeres que llegan a Ecuador huyendo de sus países debido a la falta de seguridad, leyes y proyectos que incentiven la inclusión efectiva de la mujer al sistema socio-económico están expuestas a peligros en su tránsito y llegada, pueden estar expuestas a tratas de personas, explotación y violación. Sin embargo, su llegada a Ecuador no les garantiza estabilidad y seguridad, por lo cual el estado ecuatoriano debe regular su permanencia en el país.

Entre las diferentes reglamentaciones que han surgido en relación a este tema en Ecuador, podemos destacar las políticas migratorias y los acuerdos internacionales que han influido en las políticas del estado ecuatoriano en lo que respecta a la migración de mujeres desde el exterior a Ecuador. La ley Orgánica de Movilidad Humana, aprobada en 2017, la cual determina los principios y derechos de las personas migrantes y cuyo objetivo primordial es proteger los derechos humanos, e inclusive determina los derechos específicos de las mujeres migrantes (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019)

Los países involucrados han realizados acuerdos bilaterales y multilaterales que ayuden a mejorar la situación de las mujeres en este proceso migratorio.

Como resultado a estos acuerdos el Ecuador ha adoptado medidas que protejan a las mujeres migrantes ya que enfrentan desafíos relacionados a la discriminación de género, la violencia, falta de atención médica, asesoría legal, servicios básicos entre otras problemáticas que implican emigra.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador implementó el Plan Nacional contra la violencia de género 2019-2023 el cual busca mejorar la calidad de vida de las mujeres migrantes (CONAMU, 2020). La migración de mujeres implica una serie de aspectos económicos - sociales que deben ser tomados en cuenta por los países involucrados para ejercer derecho sobre esas problemáticas. Así debemos mencionar que La Declaración Universal de los Derechos Humanos determina los principios y derechos fundamentales que deben respetarse en todo momento y lugar sin importar su nacionalidad, origen étnico o estatus migratorio. La DUDH asegura el derecho a la igualdad y no discriminación (Articulo 2), el derecho a la libertad y seguridad personal (Artículo 3), el derecho a la protección contra la tortura y los tratos inhumanos y degradantes (Artículo 5), el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (Artículo 18) y derecho a condiciones de trabajo justas y favorables (Articulo 23).

El análisis en conjunto de cada una de las reglamentaciones y la percepción que tienen las mujeres migrantes de la realidad en que se desenvuelven al migrar, nos ayuda a recrear las diferentes problemáticas que enfrentan y como superar las mismas a través de acuerdos y leyes que mejoren su permanencia en países ajenos a ellas.

Respecto a las leyes y Programas a Favor de las Mujeres Migrantes, el estado ecuatoriano cuenta con un conjunto de leyes y medios de ley en favor de las mujeres migrantes entre los que se encuentran los tratados, acuerdos y leyes que favorecen a las mujeres migrantes y que varían según el país y la región.

Entre la reglamentación internacional y de la cual Ecuador es parte constan acuerdos y documentos internacionales que abordan los derechos y la protección de las mujeres migrantes, entre estos se incluyen la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): Artículo 11: Establece el derecho de las mujeres a la igualdad en el empleo y el trabajo, incluida la protección de las mujeres migrantes contra la explotación laboral y la discriminación en el ámbito laboral.

El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire: Artículo 6: Hace referencia a la obligación de los Estados de considerar la protección de los derechos humanos de las víctimas del tráfico ilícito de migrantes, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y los niños.

Además, las Directrices sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes en situación de vulnerabilidad, especialmente las mujeres y los niños: en el párrafo 40 menciona la importancia de abordar la violencia de género y la explotación de las mujeres migrantes, y recomienda medidas para prevenir, investigar y sancionar estos delitos, así como para proporcionar servicios de apoyo a las víctimas.

Además, la Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador: La Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador en su Artículo 60 establece que el Estado garantizará el acceso a la justicia de las mujeres migrantes, asegurando que se respeten sus derechos humanos y se aborden adecuadamente los casos de violencia y discriminación.

La Declaración Universal de Derechos Humanos: Es un documento fundamental en la historia de los derechos humanos. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Esta declaración establece una serie de principios y derechos fundamentales que deben ser respetados en todo el mundo, sin importar la nacionalidad, estatus migratorio u otras consideraciones.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP): Es uno de los tratados más importantes dentro del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Este tratado establece una serie de derechos y libertades fundamentales que deben ser respetados y protegidos por los Estados que son partes del pacto.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Este tratado reconoce los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas, incluidas las mujeres migrantes. Protege el derecho al trabajo, la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social.

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares: Este tratado de las Naciones Unidas se centra específicamente en los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, este reconoce el derecho a condiciones de trabajo justas y dignas, la igualdad de trato, la protección contra el abuso y la explotación, y el acceso a servicios básicos. Esta convención reconoce que las personas que trabajan en un país diferente al suyo, lejos de sus familias y hogares, a menudo enfrentan desafíos específicos que requieren protección especial.

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): Este tratado de las Naciones Unidas es considerado la carta internacional de derechos de las mujeres. Si bien no aborda específicamente la migración, garantiza la igualdad de género y prohíbe la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida, incluida la migración.

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares es, efectivamente, un tratado de las Naciones Unidas que se centra en la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias incluidas las mujeres migrantes. Fue adoptada el 18 de diciembre de 1990 y entró en vigor el 1 de julio de 2003. Esta convención es un esfuerzo importante para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias en todo el mundo.

Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH): Es una ley ecuatoriana que regula la movilidad humana en el país, especialmente en lo que se refiere a la migración, asilo y refugio, así como los derechos y obligaciones de las personas migrantes y refugiadas. La LOMH fue promulgada en el año 2017 y ha sido una ley importante en el contexto de la política migratoria de Ecuador. Según el artículo 60 de esta ley, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres migrantes, proteger sus derechos humanos y abordar adecuadamente los casos de violencia y discriminación (LOMH, 2017).

El Plan Nacional para la Igualdad de Género 2017-2021 desarrollado por el Instituto Nacional de las Mujeres de Ecuador (INAMU). Es una iniciativa significativa que tiene como objetivo promover la igualdad de género en el país. El plan busca promover la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana. Esto incluye la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, la participación política y el acceso a recursos y servicios. Un aspecto importante del plan es la protección de los derechos de las mujeres migrantes. Esto es especialmente relevante en un país como Ecuador, que es tanto origen como destino de migrantes, este plan puede incluir medidas para garantizar que las mujeres migrantes tengan acceso a servicios esenciales y no sean víctimas de explotación.

En virtud de lo expuesto previamente, este trabajo busca conocer las percepciones de las mujeres migrantes que residen en Ecuador respecto a las leyes y reglamentos que regulan su situación, adicionalmente se busca determinar su opinión respecto a la vulnerabilidad y afectaciones a sus derechos como resultado de ser mujeres y migrantes que a criterio de ellas pueden ser objeto dentro del espacio ecuatoriano.

METODOLOGÍA

El estudio posee un enfoque mixto empleando datos cuantitativos y cualitativos, los datos recolectados se analizan considerando aspectos cualitativos referente a las percepciones de las mujeres migrantes y las políticas públicas adoptadas por el gobierno ecuatoriano en los últimos años. Las participantes que constituyen el objeto de estudio fueron seleccionadas a través de un proceso de muestreo por conveniencia (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Un total de 100 mujeres migrantes constituyen la muestra de estudio, el 11 por ciento de la muestra lo constituyen mujeres menores de 18 años, el 47 por ciento poseen una edad que oscila entre los 18 y 35 años, el 26 por ciento se encuentran entre los 36 y 50 años y el 16 por ciento pertenecen a la tercera edad, es decir su edad supera los 65 años. Respecto al nivel de educación, el 10 por ciento de estas mujeres solo han culminado sus estudios primarios, el 32 por ciento han concluidos sus estudios secundarios, el 37 por ciento han cumplido sus estudios universitarios, el 16 por ciento poseen títulos técnico o tecnólogo y el 5 por ciento poseen estudios de postgrado. Adicionalmente, el 47 por ciento indica que perciben ingreso mensual que oscila entre 1 dólar y 400 dólares, el 26 por ciento recibe entre 401 y 712 dólares, el 11 por ciento entre 713 y 1000 dólares y el 16 por ciento entre 1001 y 2000 dólares mensuales.

La recolección de información se efectuó a través de entrevistas semiestructuradas a una muestra de mujeres migrantes, estas preguntas estaban orientadas a recolectar información referente a su edad, nivel de estudios, ingresos mensuales, y sus percepciones en relación a la legislación ecuatoriana respecto a sus derechos relativos a salud, educación, genero, entro otros. La información fue analizada y a través de frecuencia de respuestas, en base a las categorías y subcategorías encontradas en el análisis de las respuestas facilitadas por el grupo objeto de estudio. Los participantes aceptaron su participación en el estudio para lo cual llenaron y firmaron la hoja de consentimiento.

RESULTADOS

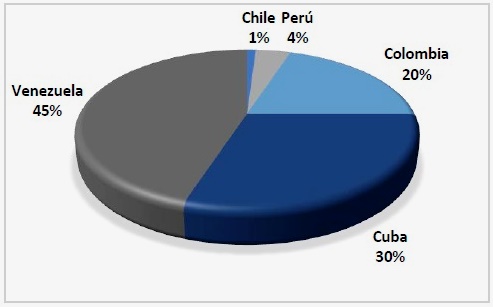

En función de los resultados obtenidos de las entrevistas a las 100 mujeres migrantes se puede notar que el 45 por ciento son de nacionalidad ecuatoriana, el 30 por ciento vienen de Cuba, el 20 por ciento de Colombia, el 4 por ciento de Perú y el 1 por ciento de Chile.

Nota. Información obtenida de las entrevistas efectuadas a la muestra de mujeres migrantes.

Figura 1 Países de origen de las mujeres migrantes en Ecuador.

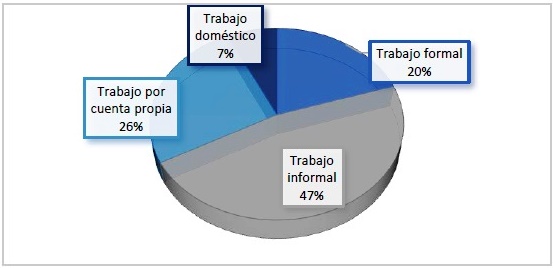

Respecto a las actividades laborales que realizan en tierras ecuatorianas, el 47 por ciento se dedica al trabajo informal que abarca desde negocios ambulantes, el 26 por ciento se dedica a trabajar por su cuenta en la mayoría de los casos preparación de comidas a domicilio, solo el 20 por ciento cuenta con un trabajo formal, es decir están asegurados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, mientras que un grupo mínimo el 7 por ciento se dedica a las labores domésticas y cuidado de niños sin estarás asegurados.

Nota. Información obtenida de las entrevistas efectuadas a la muestra de mujeres migrantes.

Figura 2 Tipos de empleo que las mujeres migrantes se encuentran desarrollando en Ecuador.

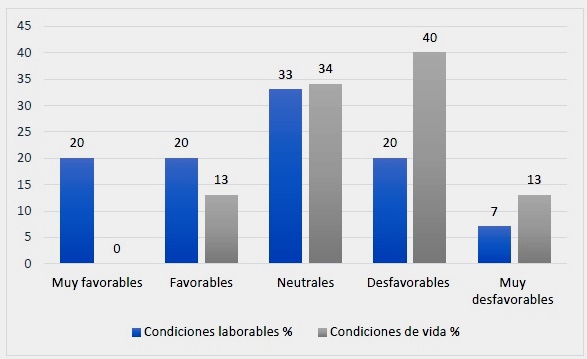

Las percepciones de las mujeres migrantes respecto a las condiciones de vida y las condiciones laborales en Ecuador pueden observarse en la Figura 3, donde el 20 por ciento de las entrevistadas considera que las condiciones laborales son muy favorables, 20 porciento las perciben como favorables, por otro lado los resultados restantes se consideran neutrales, desfavorable o muy desfavorable representando este grupo el 57 por ciento de las respuestas, si bien es cierto este valor no se presenta de forma individual ya que incluye aquellas respuestas que no tienen una percepción positiva respecto a las condiciones laborales.

Nota. Información obtenida de las entrevistas efectuadas a la muestra de mujeres migrantes.

Figura 3 Percepciones de las mujeres migrantes respecto a las condiciones de vida y laborales en Ecuador.

En lo relativo a las condiciones de vida, es posible observar que tan solo el 13 por ciento de las entrevistadas tienen una percepción favorable respecto a las condiciones de vida en este país, 40 por ciento los considera desfavorables, 13 porciento las perciben de forma muy desfavorable y 34 por ciento se mantiene neutral, respecto a este punto puede determinarse que tan solo el 13 por ciento tienen una percepción positiva de las condiciones de vida en Ecuador mientras que 87 por ciento de las entrevistadas tienen una percepción negativa respecto a este punto.

Continuado con la percepción de las mujeres migrantes respecto a las leyes ecuatorianas dirigidas a la protección de sus derechos, las entrevistadas sostienen en su mayoría, 60 por ciento, han sufrido situaciones de violencia de todo tipo, explotación laboral e incluso sexual y diversas formas de abuso, ante tales circunstancias 80 por ciento de las víctimas no han recibido ningún tipo de ayuda o información respecto a leyes dirigidas a la protección de sus derechos o leyes contra la violencia y abusos.

De igual forma, la mayoría de las mujeres migrantes recalcan que nunca han recibido asesoría o apoyo legal en ningún momento de su vida, inclusive cuando han sido víctimas de violencia, explotación y abusos. Además, todas las entrevistadas argumentan que desconocen de programas de ayuda en lo relativo a aspectos económicos o sociales y que ignoran sus derechos y las medidas de protección que por ley deben ser beneficiarias por residir en Ecuador en calidad de mujeres migrantes.

Tabla 1 Percepción de las mujeres migrantes respecto a las leyes y programas públicos.

| Categorías | Si % | No % |

|---|---|---|

| Padecer situaciones de violencia, explotación o abuso | 60 | 40 |

| Recibir información sobre sus derechos respecto a violencia y abuso | 20 | 80 |

| Recibir apoyo legal o asesoría jurídica | 40 | 60 |

| Acceso a servicios básicos | 40 | 60 |

| Recibir apoyo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales | 10 | 90 |

| Conocer sobre programas de apoyo económico y social | 0 | 100 |

| Conocer sus derechos y medidas de protección como mujer migrante | 10 | 90 |

Nota. Información obtenida de las entrevistas efectuadas a la muestra de mujeres migrantes.

Respecto a la percepción de las mujeres en relación a su vulnerabilidad relativa a su estado migratorio y género, el 97 por ciento de las entrevistadas perciben que su género les ha significado mayores condiciones de vulnerabilidad, abusos y explotación, en comparación con los hombres en igual situación migratoria. De igual forma, la mayoría de las entrevistadas consideran que sienten que han sufrido un mayor nivel de discriminación y afectación a sus derechos por ser mujeres, además sostienen que las dos características, ser mujeres y migrantes ha incidido de forma negativa en la obtención de mejores oportunidades laborales, además de convertirlas en personas mucho más vulnerables a situaciones de violencia y explotación en contraste con los hombres migrantes. Adicionalmente, las entrevistadas cuestionan el apoyo gubernamental a través de leyes y programas puesto que consideran que la presencia del estado y su gestión ha sido inexistente, por lo que sugieren la generación de programas gubernamentales enfocados en servicios específicos para las mujeres migrantes que generen impacto positivo en su situación migratoria y socioeconómica.

Tabla 2 Percepción de las mujeres migrantes respecto a su vulnerabilidad en relación a género y estatus migratorio.

| Categorías | Si % | No % |

|---|---|---|

| Por ser mujer migrante, eh tenido mayores retos que los hombres en similar condición | 97 | 3 |

| Siento que eh sido discriminada por ser mujer y migrante | 94 | 6 |

| Eh tenido dificultades para acceder a oportunidades laborales debido a mi condición de mujer migrante | 89 | 11 |

| Pienso que la falta de apoyo gubernamental ha sido un gran desafío durante mi proceso migratorio | 94 | 6 |

| Siento que soy más vulnerable a situaciones de violencia y explotación en comparación con los hombres migrantes | 77 | 23 |

| Pienso que se necesitan más programas y servicios específicos para apoyar a las mujeres migrantes | 95 | 6 |

Nota. Información obtenida de las entrevistas efectuadas a la muestra de mujeres migrantes.

DISCUSIÓN

La situación de explotación relativa a las mujeres migrantes respecto a la explotación laboral e inclusive de índole sexual va de la mano con las situaciones precarias en el ámbito laboral sea trabajo informal y de labores domésticas, resultados similares fueron identificados por Servin et al., (s.f.,)., en trabajadoras domésticas e informales de México y Guatemala, quienes fueron sujeto de diversas formas de explotación laboral e incluso sexual. Desde este punto, Contreras y Alcaide (2021) argumentan que la migración y el género son situaciones que fomentan situaciones de vulnerabilidad hacia los derechos de las mujeres, principalmente. Al respecto, Granja (2021) enfatiza que las mujeres debido a su género y sus condiciones de migrante tienden a sufrir de mayores niveles de violencia, discriminación y diferentes formas de afectaciones a sus derechos. Jinnah (2020) destaca la relación que surge entre la teoría del género y la migración resaltando las relaciones de desigualdad que surgen debido a condiciones de género, estatus migratorio e incluso pertenencia étnica.

En la misma línea, Montero y Rosario (2015) sostienen que la situación de los migrantes ejemplificada en la precariedad de sus condiciones de vida, salud y laboral son fruto de la irregularidad de su proceso legal lo que genera situaciones de desprotección social por parte del estado lo que con lleva a varia forma de abuso, donde predomina el laboral y sexual. A pesar de los aspectos a considerar, Granja-Camacho (2023) considera que el estado ecuatoriano es consciente de la situación compleja de los migrantes por lo que a través de sus poderes busca generar entornos de paz y proveer una vida digna a las personas que se asientan en el país de forma regular e irregular.

Al respecto Salazar et al., (2019) argumenta y presenta un amplio conjunto de leyes ecuatorianas diseñadas para promover los derechos de los migrantes, especialmente aquellos en condición de vulnerabilidad, al respecto las políticas, leyes y reglamentos son consideradas de gran relevancia para la situación de las mujeres migrantes a fin de favorecer con protección y brindar condiciones de seguridad.

CONCLUSIONES

En base al análisis de la percepción de las mujeres migrantes de diferentes países de América latina, podemos concluir que la legislación ecuatoriana necesita ser revisada para encontrar los puntos álgidos en los cuales no se está tomando en cuenta los derechos que todo ser humano debe de tener al momento de tomar la decisión de abandonar sus países de origen para iniciar una nueva vida en Ecuador. los datos estadísticos muestran que un gran porcentaje de las mujeres cuestionadas se encuentran realizando trabajos informales independientemente de la preparación académica, ya que en Ecuador no existen la oferta laboral necesaria para brindar mejores oportunidades en los diferentes campos a quienes migran a este país. Además, existen factores como la discriminación por nacionalidad, genero, etnia, nivel educativo entre otras que afectan las condiciones de vida de las mujeres migrantes, que se sienten desprotegidas en lo que respecta al respeto de sus derechos como seres humanos independientemente de su lugar de origen. En conclusión, Ecuador, así como el resto del mundo debe trabajar en leyes globales que protejan al ser humano del ser humano y especial a la mujer que se encuentra obligada a dejar su país por falta de garantías para someterse a nuevas leyes que en mucha s ocasiones van en detrimento de sus derechos.