INTRODUCCIÓN

El fenómeno de confinamiento en el Caribe colombiano se considera sui generis en este contexto, siendo la primera vez que las familias deben quedarse en sus hogares en condiciones “especiales”; sin salir a trabajar y si esto sucede se hace desde la casa, dado que los niños tampoco van a las escuelas y deben estudiar desde el hogar, mientras los padres se enfrentan en un 100% al trabajo escolar. A ello se le suma el hecho de que el núcleo familiar debe realizar todos los oficios domésticos que tradicionalmente se le asignaron a una mujer, quien también ejecuta actividades productivas para contribuir a la economía familiar.

Esta situación sorpresiva e inesperada, con espacios reducidos para liberar las tensiones, se presume cargada de estrés y, por ende, propicia la aparición o exacerbación de la violencia doméstica, especialmente contra las mujeres y los niños. Bajo esta premisa corresponde señalar que según la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2020) la violencia contra la mujer por lo general aumenta ante cualquier tipo de emergencia, como por ejemplo las epidemias y pandemias, especialmente en el caso de las que no tienen preparación académica, son de bajos recursos, se consideran mayores o de tercera edad, poseen discapacidad, se encuentra desplazadas, refugiadas o viven en zonas afectadas por conflictos.

En opinión de Vera (2020), mientras se implantaban las medidas de pidiendo a las personas quedarse en sus casas, la probabilidad de que las mujeres que ya estaban en situación de maltrato y sus hijos es alta al respecto de “una mayor violencia, conforme la familia pasa más tiempo en contacto estrecho y hace frente a un mayor estrés y a posibles pérdidas económicas o del trabajo” (p.11). A pesar de los esfuerzos regulatorios y de política pública para reducir los casos de violencia, existe una reciente preocupación por el aumento de la violencia de género por parte de las parejas durante los periodos de confinamientos obligatorios y preventivos a causa del COVID-19. Según Organización Mundial de la Salud Mujeres (ONU Mujeres, 2020), las medidas tomadas para enfrentar la crisis sanitaria han aumentado y continuarán exacerbando la violencia contra las mujeres.

Lo anterior puede darse debido a que los perpetradores de violencia están ante estímulos que generan sensación de pérdida de poder como la inestabilidad laboral y la pérdida de trabajo, lo cual se puede ver reflejado en una mayor frecuencia y severidad de la violencia doméstica. Adicionalmente, la crisis sanitaria genera barreras de acceso a servicios de ayuda a las víctimas, puesto que hay restricciones de movilidad y aislamiento social, así como sobrecarga de operaciones en instituciones de salud, policía y justicia enfocadas a la respuesta ante el COVID-19 (ONU Mujeres, 2020).

Parte de los documentos consultados muestran cómo se eleva el índice de presentación de la violencia de género en contexto de pareja durante situaciones atípicas como pandemias, tsunamis, terremotos, fenómenos en los cuales se elevan los niveles de estrés los que pueden provocar estallidos de violencia en diferentes interacciones sociales, siendo la violencia contra las mujeres y los niños la de más frecuente presentación. En un estudio realizado por Espinoza (2020) en el observatorio colombiano de las mujeres, expone que entre el 25 de marzo y el 23 de abril del 2020, recibieron un total de 3951 llamadas acusando haber sido víctimas de algún tipo de violencia mientras que para el 2019 fueron 1509 llamadas en el mismo período (p. 182).

Puede decirse que la humanidad en su conjunto se encuentra frente a una situación desconocida que aún no tiene respuestas para resolver ni enfrentar, por lo que surgen la confusión y se elevan los conflictos; de hecho, comprender la complejidad del problema es una pregunta básica, que aún no dimensionamos, no se sabe qué tan grande es, no sabemos cómo avanza y cómo enfrentarlo. En Colombia, por ejemplo, según Espinosa (2020) durante la etapa más crítica del confinamiento el Sistema nacional de Salud colapsó, reduciéndose el acceso a los servicios de atención y consejería para la violencia de género en contexto de pareja.

En palabras de Peterman et al. (2020):

“Si bien es probable que las tasas de aumentos o (disminuciones) potenciales varíen según la naturaleza de la pandemia y la ubicación específica, la evidencia adicional podría ayudar en las decisiones sobre cómo asignar recursos y aumentar la conciencia de la dinámica. Una parte importante de una mejor comprensión de la dinámica será comprender cómo responden los diferentes tipos de violencia” (p. 23).

Aunque el mundo no estaba preparado para enfrentar esta situación crítica, desde la academia se han realizado esfuerzos para encontrar soluciones que conlleven a tratar eficazmente esta situación de riesgo para las mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en situaciones de conflicto, postconflicto, desplazamientos entre otros, se incrementa la violencia contra la mujer producto de la poca respuesta del Estado en estos momentos. Teniendo en cuenta lo planteado por Cotarelo (2015):

“Un hecho inesperado de este tipo, y sus consecuencias, colocan a la población en una situación de fragilidad, puesto que las instituciones básicas, cuerpos de seguridad, atención sanitaria, acceso a agua potable, etc., y las estructuras básicas de la sociedad, o bien están colapsadas por la situación de emergencia, o directamente han dejado de funcionar” (p. 10).

Muchos son los estudios realizados en el mundo ante otras pandemias no vividas en esta parte del continente, entre los que se pueden resaltar algunas investigaciones que aportan experiencias, metodologías, conceptos y elementos a considerar en el desarrollo del tópico. Por lo tanto, el objetivo del presente artículo es identificar los estudios y aproximaciones teóricas sobre la violencia de género que pueden sufrir las mujeres y las niñas en contextos de situaciones atípicas, tales como tsunamis, terremotos, confinamientos, pandemias, entre otros.

Así mismo, se evidencia que los vacíos no son solo metodológicos sino también se muestran las fallas institucionales en el tratamiento de las situaciones antes anotadas; por lo tanto, contribuye a enriquecer el estudio del tema que, en nuestro contexto, es poco recurrente.

METODOLOGÍA

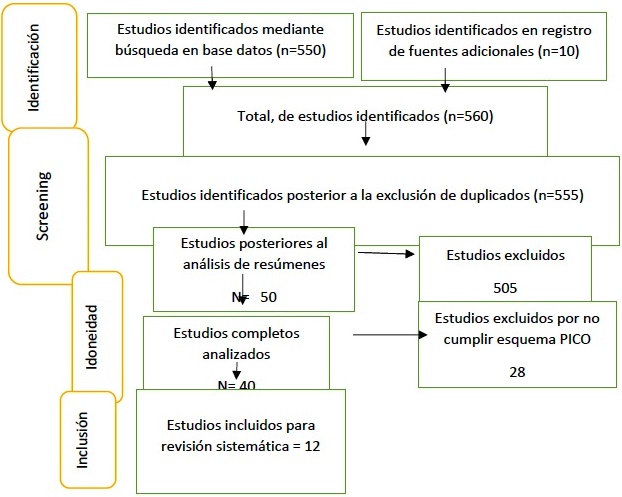

Para la realización de la revisión sistemática como base en la construcción de este artículo, se tomaron en cuenta las pautas sugeridas en la metodología PRISMA, comenzando por la realización de una búsqueda de artículos y materiales científicos referentes al tema en las bases de datos reconocidas tales como Scopus, Scielo, Web of Science, Science Direct, Google Scholar, Dialnet, entre otras; y en la sección especializadas en el área de Ciencias Sociales.

La estrategia de búsqueda se inició a través del uso de las palabras claves: violencia, contra, mujer y pandemia; en cuanto a los criterios de inclusión y escogencia se consideraron el referente temporal y artículos no dedicados a un solo aspecto del fenómeno, sino que en ellos se tratara la problemática de manera integral. Por ejemplo, no solo limitado al aspecto psicológico o económico, sino también al contemplar este fenómeno de manera holística en todas sus dimensiones. Teniendo en cuenta la proximidad de la emergencia sanitaria Covid-19, los artículos consultados en relación al tema específico fueron pocos en las diversas bases de datos.

En cuanto al criterio de exclusión se pueden señalar los artículos que trataban una sola arista o punto de vista, en relación a la violencia contra la mujer durante el confinamiento, como por ejemplo el consumo de alcohol en la pandemia Covid-19 o el impacto mental en los niños y adolescentes de la pandemia. Para la selección de artículos, se tuvo en cuenta los ítems planteados en dicha metodología a saber: título, resumen, introducción, métodos con un criterio claro de búsqueda de las palabras claves en el título o en el resumen. Se consideraron otros artículos referentes a la violencia contra la mujer en contextos diferentes al confinamiento, pero analizando los trabajos realizados hasta 2020; de esta manera, se sabrá si hasta este momento se ha trabajado el tópico en la región Caribe colombiana.

Se seleccionaron los artículos y materiales óptimos para el desarrollo de la investigación, al igual que se fueron descartando los que no cumplían con el parámetro de la temática, de manera que se escogieron y agruparon artículos por categorías, en las que destacó la violencia de género, desastres naturales, pandemia, entre otros. La información considerada relevante para la revisión de la temática tratada se organizó en una matriz con los datos principales como objetivos, año de publicación, fuentes, metodología, entre otros.

Así mismo, con la información anteriormente detallada se construyó el flujo propuesto para la escogencia de los artículos que entran a la revisión. Sin embargo, ninguno de ellos se refiere al fenómeno en el contexto del Caribe colombiano; los artículos escogidos trataron la temática de manera general y para tener un referente de lo que pasa en estas situaciones con ellos se realizó una biografía general de las vicisitudes que viven las mujeres en estas situaciones atípicas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A nivel internacional se localiza el documento “Pandemics and Violence Against Women and Children”, liderado por el grupo de trabajo de Género y Covid del Center for Global Development con sede en Washington D.C. En este se realiza un análisis de literatura publicada acerca de los mecanismos relacionados con la violencia en tiempos de incertidumbre económica, disturbios civiles y desastres que pueden aportar elementos para la comprensión y atención cuando se elevan los factores de riesgo para la presentación de violencia contra mujeres y niños en confinamiento.

En este estudio, los autores sugieren líneas de investigación para relacionar efectivamente la violencia de género con la pandemia COVID-19 u otros contextos similares y desde esta perspectiva distinguen nueve vías principales de vinculación entre pandemias y violencia contra la mujer como la inseguridad económica y estrés relacionado con la pobreza, cuarentenas y aislamiento social, desastres y disturbios e inestabilidad relacionados con conflictos exposición a relaciones de explotación debido a cambios demografía, disponibilidad reducida de servicios de salud y acceso a socorristas, incapacidad de mujeres para escapar temporalmente de parejas abusivas, fuentes de violencia específicas de virus, exposición a violencia y coerción en los esfuerzos de respuesta, violencia perpetrada contra trabajadores de la salud (Peterman, 2020, p.5).

Con respecto a la línea “Inseguridad alimentaria y estrés relacionado con la pobreza”, múltiples estudios confirman que es una de las causas primordiales para que haya violencia contra la mujer. Las mujeres y sus compañeros que no tienen estabilidad económica son más propensos a sufrir de estrés y a que se desencadenen episodios de violencia (Peterman, et al., 2020). Asimismo, Jewkes como lo citó Peterman (2020) explica que en esta situación:

“Se visibiliza, también en este aspecto la tradición social en cuanto a concepción del rol que debe ocupar cada género en la sociedad. Es el hombre, el que debe llevar y proveer la casa, “la incapacidad de cumplir con las expectativas sociales de una masculinidad exitosa puede desencadenar una crisis de identidad masculina. La violencia contra las mujeres es un medio para resolver esta crisis porque permite la expresión del poder que de otra manera se negaría” (p. 8).

En cuanto, al aislamiento o cuarentenas se puede argumentar que no todos los seres humanos enfrentan el encierro y el confinamiento de la misma manera. Se encuentran individuos que, ante estas situaciones se deprimen y algunos llegan incluso a pensar y realizar el suicidio. Es un factor desencadenante de violencia, porque genera estrés y con él, mal humor; hecho que deriva en problemas convivenciales. Tal como señala Brooks, et al. (2020) y esboza que, aunque son períodos de corta duración, generan afecciones en la salud asociados a problemas emocionales y depresión que pueden conducir al suicidio y que, en su mayoría, son sufridas por mujeres y niños.

De igual manera, Peterman, et al. (2020) afirma que la cuarentena puede aumentar los comportamientos de control existentes de los violentadores mientras luchan por recuperar un sentido de control, incluidas las prácticas de aislamiento social. Otro factor que está asociado a la violencia contra la mujer es el miedo a sufrir violencia en otros espacios y no encontrar un refugio adecuado donde se sienta segura por lo tanto esta situación genera un sentimiento de incapacidad en estas para escapar temporalmente de parejas abusivas; por lo tanto, las mujeres con inseguridad económica y algunas con dependencia emocional; en contextos de pandemia se sienten más seguras quedándose en la casa con el abusador, antes que salir a divagar en circunstancias inseguras (Peterman, et al., 2020).

Así mismo el autor sugiere que, en este sentido, los riesgos para las mujeres y las niñas, no solo se encuentran dentro del confinamiento con el agresor, sino que pueden también, las agresiones y abusos venir de otros agentes masculinos como son los que pertenecen al personal de salud, o a funcionarios encargados de la distribución de alimentos, agua, la cual se puede condicionar al intercambio sexual, lo que puede obstaculizar el acceso de las mujeres a estos recursos. Otro aspecto de la misma raíz está asociado con las medidas tomadas por la situación de contagio como el distanciamiento social y otras medidas para frenar la propagación, por ejemplo, muchos funcionarios por temor al contagio pueden evitar la verificación del hecho maltratante, igualmente, la policía puede no ver como prioritarios los arrestos por violencia de género, en aras de no favorecer el hacinamiento en la cárcel como forma de mitigar la propagación del virus.

Finalmente, el artículo resalta la situación de violencia contra el personal de salud durante situaciones de pandemias, considerando que según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019), el 70% de la fuerza laboral del sector salud y otras trabajadoras informales del mismo sector son mujeres; estas se ven expuestas a ataques de la comunidad por ser foco de contagio, sin embargo, esta situación se suma a la violencia de género (acoso y violencia sexual) que, continuamente, reciben de compañeros de trabajo, pacientes masculinos y hombres en general.

Un segundo estudio al respecto, lo desarrolla Fraser (2020) en el artículo titulado “Impact of Covid-19 Pandemic on Violence Agaisnt Women and Girls” donde se trata la problemática antes estudiada en otras pandemias, como lo es la violencia de género. Se devela en dicho escrito, el impacto generado por el Covid 19 en dicha problemática y, ofrece ejemplos que evidencian tal situación; aunque la autora trata directamente la violencia contra las mujeres y las niñas en tiempos de la pandemia Covid 19 también hace evidente las limitaciones que se tienen al respecto. Algunas de evidencia clave incluyen:

“(1) datos limitados sobre cómo cambian los niveles de violencia; (2) falta de datos desglosados, especialmente para grupos vulnerables como niñas adolescentes, mujeres mayores, mujeres y niñas con discapacidad y mujeres refugiadas / migrantes; (3) investigación limitada sobre las vías de violencia y cómo los brotes pueden exacerbar diferentes formas de violencia contra mujeres y niñas; y (4) pocos ejemplos documentados de buenas prácticas en la prevención y respuesta a la violencia contra mujeres y niñas durante un brote” (Fraser, 2020. p.1).

La autora pone de presente que, por ejemplo, en China se elevaron los indicies de violencia de género durante el confinamiento; así mismo, aumentaron los informes policiales y las organizaciones no gubernamentales observaron mayor tensión doméstica atribuida a algunos elementos como la convivencia forzada, el estrés socioeconómico y el miedo al contagio. Igualmente, por el uso mismo del sistema de salud por la pandemia, restringe el acceso a servicios de asesoría y consejería para la prevención de este flagelo. Este análisis se corrobora también con la violencia contra las trabajadoras de la salud:

“Todavía no hay datos sobre la naturaleza de género de la violencia, pero la investigación antes de la epidemia encontró que la mayor parte de la violencia está dirigida a enfermeras en los departamentos de emergencia con largos tiempos de espera, en lugares aislados en los domicilios de los pacientes, o en departamentos geriátricos o psiquiátricos” (Fraser, 2020, p. 2).

Esgrime algunas estrategias que las activistas femeninas proponen para mitigar o paliar el fenómeno en el contexto de confinamiento en el marco de la emergencia sanitaria. Expone las estrategias que manifiestan para incentivar el rechazo de la violencia doméstica y ejemplifica el aumento de la violencia contra la mujer en diversos países. Así mismo lo ratifican, Perry y Sayndee como se citó en Fraser (2020) “la inaccesibilidad de los servicios en caso de violencia de género significó que las mujeres y las niñas no siempre podían obtener los informes médicos necesarios para construir un caso legal contra los perpetradores” (p. 10). De igual forma Sochas (2017) et al., como se citó en Fraser (2020), destaca que “el miedo a la infección puede impedir que las personas accedan a los servicios de salud durante un brote, incluida la atención y el apoyo que salvan vidas para los sobrevivientes de la violencia de Género” (p.11).

Finalmente, Christian et al (2015, como se citó en Fraser, 2020) pone de presente las implicaciones que tiene el cierre de las instituciones y los riesgos que esta representa para la integridad y conservación de las niñas “el cierre de escuelas puede aumentar los riesgos para las adolescentes de diferentes formas de sexualidad explotación y abuso y matrimonio precoz. En África Occidental, el cierre de escuelas por el Ébola la epidemia expuso a las niñas a la explotación y la violencia sexuales” (p. 12).

Otra investigación señala las manifestaciones de violencia en tiempos de confinamiento desarrollada por Campbell (2020) “An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives”, en esta literatura se analiza, la situación de mujeres, niñas, niños, ancianos entre otros; en el contexto específico de pandemia. Plantea el autor, que es casi una constante, el aumento de violencia doméstica; en el momento y después de desastres, crisis y eventos atípicos en la sociedad. Para tal efecto, ilustra ejemplos que corroboran su planteamiento.

“Los informes de violencia doméstica aumentaron en un 46% en Othello, Washington después de la erupción del Monte St. Helens, junto con aumentos en abuso de alcohol reportado, estrés familiar y agresión. Después del Huracán Katrina, informes de abuso psicológico entre mujeres por parte de su pareja aumentó un 35%, mientras que los informes de abuso físico de la pareja casi duplicados en los condados más al sur de Mississippi. Se han informado aumentos similares significativos en la violencia doméstica después de terremotos, tsunamis, huracanes y muchos otros eventos catastróficos en todo el mundo, incluidos los incendios forestales del "Sábado Negro" de 2009 en Australia y el terremoto de magnitud 7.0 de 2010 en Haití” (Campbell, 2020, p. 4).

A continuación, se señala el estudio realizado por Felten-biermann (2006), titulado “Gender and Natural Disaster: Sexualized violence and the tsunami (2006)”, realizado en Sri Lanka, donde se esbozan los riesgos a los que se ven enfrentadas las mujeres, niñas y adolescentes, que son violentadas de manera sexual, física y discriminadas por su sexo. Enarson, (como se citó en Felten-birmann, 2006)) ratifica que, en períodos de inestabilidad, la mujer sufre violencia de diferentes formas; resalta también el hecho de que los datos no sean veraces “hay muy pocos datos disponibles sobre violencia sexual, incluso antes del tsunami; es imposible averiguarlo si la violencia ha aumentado realmente después del tsunami. El hecho de que las violaciones de derechos humanos no se informan no significa que no existen” (p. 82).

De igual manera, se destaca, la poca asistencia estatal, plantea que los gobiernos y las ONG´S que asisten a ayudar en la situación, no tienen en cuenta la mujer como sujeto de derechos. Se ha observado, que para la distribución de la comida y otros insumos se repiten patrones como entender que generalmente el hombre es el cabeza de familia, de allí que sea a él a quien se le entreguen los suministros en la mayoría de los casos y es a él a quien se le interroga por tales elementos para hacerlos llegar en forma de ayuda de modo que las mujeres no pueden expresar sus necesidades.

El hecho de distribución de los productos de primera necesidad de mujeres y niñas (toallas sanitarias, anticonceptivos) por parte de los hombres se convierte en una situación problemática y humillante para estas, debido a que se ve amenazado el derecho a la intimidad siempre y cuando está sujeta a tener que pedirle dicho producto al hombre que lo distribuye. Teniendo en cuenta, que el ciclo femenino se considera un tabú en algunas sociedades y por el poco acceso a estos elementos las mujeres no tienen el control sobre su reproducción. (Felten-biermann, 2006).

En el mismo sentido, se señala el estudio realizado por Lorente-Acosta (2020) que tiene por título “Violencia de género en tiempos de pandemia y confinamiento”, en este, manifiesta el autor que las circunstancias del confinamiento potencian los factores para el aumento de la violencia de género; esto debido a que, se aumenta el aislamiento y se dificulta la posibilidad de pedir ayuda y realizar denuncias, para mitigar la problemática. En palabras del autor:

“El confinamiento, crea las condiciones idóneas para que los elementos de la violencia de género se potencien: aísla aún más a las mujeres, aumenta el control por medio de la clausura formal en el hogar, facilita la impunidad al aumentar las barreras para que las mujeres puedan salir de la violencia y crea un contexto que facilita el uso de cualquiera de sus formas ante el más mínimo estímulo” (Lorente-Acosta, 2020, p.141).

De esta manera se corrobora, la idea que en tiempos de confinamiento y/o desastre natural las mujeres son más propensas a sufrir episodios de violencia, por los factores antes señalados, así:

“Los datos que aparecen en distintas informaciones periodísticas sobre la evolución de la violencia de género durante estos días de cuarentena confirman la situación, con un aumento del 37% en el número de llamadas al 01621 y una disminución de las denuncias. Todo ello en un escenario en el que han aumentado los elementos que incrementan el riesgo de violencia sobre las mujeres, entre ellos el consumo de alcohol, con una subida en las ventas del 84,4%, y de pornografía, que ha aumentado un 61,3%” (Lorente- Acosta, 2020, p.141).

El brote actual de Covid-19 tal como lo argumenta Potts, et al (como se citó en Peterman et al, 2020) puede hacer que las estrategias de protección existentes identificadas por las mujeres y las niñas, como mudarse en grupos o garantizar que los trabajadores humanitarios estén acompañados cuando visitan hogares de refugiados, sean más difíciles de implementar. Al mismo tiempo, la escasez de bienes significa que las mujeres y las niñas enfrentan más presión para acceder a estos artículos para ellas y sus hogares (p. 17).

En definitiva, se puede afirmar que, en el confinamiento, los desastres naturales, entre otros; las mujeres, son presa fácil para sufrir cualquier tipo de violencia, venida desde cualquier frente ante la imposibilidad de defensa y la poca capacidad de respuesta presentada por los Estados. Se toma como medida confinar a la población y por ende a las mujeres en donde se confluyen los supuestos necesarios para que se incremente la violencia tales como “el componente estructural, que sitúa en la figura del hombre la referencia de las decisiones y la necesidad de mantener el orden impuesto bajo su criterio; el aislamiento, como consecuencia de la barrera material para salir de ella y comunicarse con libertad y el control directo que la violencia ejerce sobre la mujer” (Lorente-Acosta, 2020, p. 141). Afianza la poca capacidad y pocas estrategias de los Estados para prevenir el fenómeno.

La literatura, revisada plantea debilidades institucionales, es decir, parecieran no estar preparados los Estados para atender la violencia doméstica, perpetrada hacia la mujer, niños, niñas, entre otros; en condiciones de emergencia de cualquiera naturaleza. Las alternativas son escasas (programas de atención psicológica, lugares de refugio etc.) para la atención, durante y después del evento acaecido; por esta razón es necesario que los estados adecúen y piensen en este fenómeno ante un evento de crisis en la sociedad.

Continuando con la revisión, en el contexto latinoamericano se destaca el estudio de Garibi González (2009), maestra en Estudios de Género del Colegio de México; en su estudio “La compleja relación violencia de género-sida. Un acercamiento a la violencia institucional como factor de vulnerabilidad de las mujeres ante el VIH”. En este trabajo se analiza, la relación de la violencia de género o vulnerabilidad de las mujeres en la pandemia del SIDA. Toma como base el modelo ecológico, sobre todo, analiza el nivel correspondiente al exosistema, en donde visibiliza, las diversas formas de violencia que generan las organizaciones del país con la implementación y seguimiento que ejercen a través del uso de políticas públicas. Ratificando con ello, la revictimización que ejerce el Estado cuando no toma acciones y no prioriza la problemática como social, sino que lo mira de manera simplista y lo convierte de esta manera en una situación individual y afianzando estereotipos de género en la forma de adquisición de la enfermedad.

También se puede mencionar el estudio realizado por Comerón (2015) titulado “Vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia de género en contextos de desastres naturales en Latinoamérica y el Caribe”, en dicha revisión se analiza si se da o no un incremento de la violencia contra la mujer, en contextos de desastres naturales en esta región del continente. Teniendo en cuenta que la región es amenazada por muchos desastres, la autora investiga la situación de la mujer en esto contextos, ratificando lo anotado por otros autores sobre la imposibilidad de obtener datos exactos. Por lo tanto, se enruta hacia la identificación de los factores que hacen que la mujer sea más vulnerable y que esté expuesta a mayores abusos.

Entre los factores que señala se puede incluir en primera instancia los roles de género, asignados socialmente; en esta parte del mundo, estos imaginarios están más arraigados; por lo tanto, si bien es difícil combatir la violencia contra la mujer en condiciones normales, mucho más lo será en condiciones adversas. Enarson (como se citó en Cotarelo, 2015) afirma que:

“Por ejemplo, en EE.UU., durante el desbordamiento/riada del río Rojo, los centros locales de intervención en violencia registraron un incremento de llamadas en situación de crisis, y solicitudes de órdenes de protección. De igual manera se documentó durante el Huracán Andrew y durante el Huracán Mitch en Nicaragua” (pp.13- 14).

Como se ha planteado en estudios anteriores, la situación vivenciada no solo por los desastres y confinamientos genera inestabilidad social, económica entre otras; estos factores contribuyen a que la problemática se agudice, Wiest (como se citó en Cotarelo, 2015) expone que “la situación económica de las mujeres, por tanto, las coloca además en situación de un fuerte riesgo de explotación sexual y prostitución, a veces ejercida por hombres con posiciones de autoridad, por la policía, por los militares, o por trabajadores humanitarios” (p.16).

Otro estudio que se puede señalar es el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010), precisamente en el contexto latinoamericano, se trata del informe apoyado por parte de MADRE (una ONG acreditada por el ECOSOC), KOFAVIV FAVILEK, KONAMAVID, Women's Link Worldwide y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de las Mujeres de la Facultad de Derecho de la City University of New York. Se llama “Gender-Based Violence Against Haitian Women & Girls in Internal Displace”, el cual se centra en la epidemia de violencia de género en los campamentos de desplazados internos (PDI) en Haití tras el terremoto. Al igual que los estudios anteriores, el informe plantea la imposibilidad de obtener datos reales, pero de igual manera manifiestan los peligros a los que se ven enfrentadas mujeres y niños en la ocurrencia de un desastre natural. Ejemplo de lo acaecido, se manifiesta explícitamente en el informe:

“El 29 de agosto de 2010, una joven fue secuestrada por cinco hombres armados en un camión. Antes de violarla, la estrangularon, obligándola a abrir la boca, y uno de los hombres le mordió la lengua. El 26 de julio de 2010, una mujer de diecinueve años fue violada por tres hombres cuando salía de su tienda para usar el baño exterior por la noche. El 15 de julio de 2010, una mujer de dieciocho años que dormía en una tienda de campaña con su hija, su madre y su hermana de trece años fue despertada en mitad de la noche por un hombre armado con una pistola y un machete, quien luego la violó. Más tarde esa semana, su hermana de trece años también fue violada” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010, p. 2).

También se manifiesta en el informe la falta de acceso a programas de salud y una no muy buena atención en situación de emergencia, entre otros factores contribuyen a que el fenómeno se agrave en tiempos de circunstancias atípicas. (desastres naturales, confinamientos, desplazamiento entre otros). En este sentido, “la violencia ejercida sobre la mujer durante un desastre natural, es un área que ha recibido poca atención hasta el momento” (Cotarelo, 2004. p. 14).

Con los estudios abordados se evidencia que, en tiempos de confinamiento o desastres naturales, ser mujer es una condición para ser violentada dentro o fuera del hogar; debido a que producto de la cultura patriarcal se sigue viendo a esta como débil, vulnerable, entre otros; y se justifica la violencia contra ellas como una manera del hombre de enfrentar una situación estresante, se observa además que tanto el mismo sistema como los investigadores justifican y naturalizan estos hechos. Este fenómeno no atendido o naturalizado es una realidad que no debe minimizarse, sino llamar la atención sobre el tópico referenciado ya que los efectos de este tipo de violencia dejan huellas imborrables en sus víctimas. De tal manera que se hace necesario, investigaciones que aporten conocimiento y estrategias para garantizar programas que sirvan para visibilizar el género y sus necesidades en las políticas públicas, en el tratamiento de las pandemias.

En el contexto colombiano, de manera general, después de haber revisado bases de datos, se encuentran pocos estudios, en relación con la pandemia Covid-19 y la violencia de género; sin embargo, se pueden destacar dos investigaciones al respecto. La primera es por parte de Espinoza (2020), el cual enfatiza la influencia de la cultura patriarcal en el fenómeno de violencia de género; también explica la autora el aumento de las denuncias telefónicas realizado por las víctimas en tiempos de confinamiento y la poca capacidad de respuesta del sistema de salud que se encontraba colapsado por la atención a la pandemia careciendo de atención especializada para este tipo de casos.

La investigadora considera necesario y urgente, trazar unas estrategias o programas preventivos y de acción, por parte de los entes gubernamentales para abordar la problemática, no solo en momentos de confinamiento o de desastres sino también en condiciones normales, debido a las consecuencias que el fenómeno genera en las mujeres y por ende en la sociedad. En cuanto a la parte física, “las consecuencias en la salud se maximizan y podrían manifestarse de manera fatal o con compromiso en la salud física, salud sexual y reproductiva, salud psíquica, salud social, salud en los hijos y la salud de otras personas dependiente de la mujer” (Espinoza, 2020, p.185).

Sigue esbozando sus argumentos y la necesidad de plantear estrategias para mitigar el fenómeno sobre todo en momentos sui generis que atraviese la sociedad, porque no solo afecta a las víctimas de manera física, sino que el fenómeno social tiende a aumentar porque no encuentra estrategias de prevención en esas “circunstancias especiales”. En palabras de la autora, “la pandemia potencializa el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, si bien es cierto las aísla de la infección también las aísla de la mano amiga necesaria, este escenario es un caldo de cultivo para el crecimiento del comportamiento controlador y violento en el hogar” (Espinoza, 2020, p. 185).

Otro estudio realizado por Chaparro y Alfonso (2020) plantean el aumento de la violencia contra la mujer, en la ciudad de Bogotá. Argumentan que, aunque existen diversos mecanismos para enfrentar el fenómeno, estos no fueron eficaces para enfrentar la situación, porque “las normas existentes aún deben adaptarse a lo que ocurre por el confinamiento y el aislamiento social, so pena de mantener el incremento de feminicidios” (p.117). Siguiendo en el contexto colombiano, se puede señalar el estudio realizado por Londoño (2020) en el cual el autor esboza que los casos de violencia, basados en género han aumentado en el marco del confinamiento Covid 19. Así mismo, establece y da pautas para que se realicen estrategias de mitigación y de esta manera paliar el fenómeno.

Señala que en el marco del confinamiento la violencia de género ha sido invisibilizada y enfatiza en el subregistro, el cual ha sido normalizado dentro del fenómeno, teniendo en cuenta que “el incremento de la violencia de Género no se evidencia en las cifras de denuncia judicial, sino en las llamadas a servicios de atención especializada en violencia contra la mujer” (Londoño, 2020, p. 108). Asevera esta afirmación cuando señala que para el caso colombiano “las llamadas han aumentado en un 103 %; en México, cerca del 191 %; en Francia, un 30 %, y los aumentos tanto de llamadas como feminicidios se reportan en países como Argentina, Brasil, España, y el Reino Unido (5-15)” (Londoño, 2020, p. 108).

Continúa en su análisis los diversos factores de riesgo para cada tipo de violencia, para tal efecto señala cada una de ellas y establece los signos de alarma como consecuencias de estas; en cuanto a la violencia sexual y física, plantea que “el hecho de convivir en confinamiento con el maltratador constituye un factor de riesgo y reducción de acceso a la justicia, además de una continuación de ciclos de violencia” (Londoño, 2020, p.109). Identifica el aislamiento como factor de riesgo, debido a que el distanciamiento crea las condiciones para que el maltratador se beneficie de esta circunstancia y sobre todo que se restringe el acceso a los servicios de Psiquiatría y Psicología, sin dejar de lado los efectos del encierro mismo.

Esboza además un incremento, en cuanto a la violencia económica y patrimonial, ya que señala la “sobrecarga de trabajo doméstico sin retribución en cuidado y acompañamiento familiar con consecuentes dobles jornadas de trabajo” (Londoño, 2020, p. 109). Del mismo modo, enfatiza la informalidad laboral que se ha centrado sobre todo en el género femenino; en cuanto a la violencia intrafamiliar, ratifica lo que han planteado los otros autores: hay mayor caso de abuso sexual, sobre todo en niñas y niños; y mayor restricción de movilidad lo que genera menor capacidad de respuesta hacia la violencia o fenómeno en cuestión. En ese mismo orden de ideas, no deja de anotar la violencia institucional, visibilizada en la negligencia estatal cuando no se plantean o se desfinancian programas de intervención que conlleven al tratamiento y solución del problema.

En cuanto a investigaciones realizadas en la región (Caribe colombiano) y después de haber consultado bases de datos como Google Scholar, Scopus, Dialnet, Scielo, entre otras; se ha hecho la búsqueda y no se han encontrado investigaciones que den cuenta de este fenómeno en tiempo de condiciones atípicas. Teniendo en cuenta que la costa caribe colombiana, ha sido propensas a desastres como lo ocurrido en el departamento del Atlántico, específicamente en el suroriente (Santa Lucía, Campo de la Cruz, Candelaria y Palmar) y ante la situación de confinamiento en el país, no ha sido la excepción; aún no se encuentra literatura considerable que referencie la situación de violencia de género en esos contextos para este espacio geográfico.

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, se puede mencionar la editorial realizada por Agámez y Rodríguez (2020) titulada “Violencia contra la mujer: la otra cara de la pandemia”, en ella se exponen las vejaciones a las cuales han sido expuestas las mujeres a través de la historia, pasando por la antigua Grecia y en la actualidad algunas culturas e ideas religiosas legitiman la violencia contra las mujeres con actos naturalizados como la ablación y la sujeción a los hombres como mandato divino y forma de encajar en la sociedad (Agámez y Rodríguez, 2020).

Sostienen las autoras que a pesar de los esfuerzos que han hecho diversas organizaciones y la existencia de marcos jurídicos que regulan la no violencia contra de la mujer, aún siguen siendo víctimas de ella. Entre la que se puede señalar, el feminicidio, la violencia sexual, el tráfico de personas, entre otras; se ratifica en ella la violencia institucional y simbólica cuando a través de los medios de comunicación y otros elementos se promueven la superioridad masculina sobre la femenina, teniendo en cuenta que la situación es aceptada social mente.

Establecen las autoras en la editorial que la violencia de género se incrementó con el confinamiento, pero lo hacen de manera general, es decir, aun cuando se hizo para una revista local, el tema en la región no fue la temática prioritaria; sin embargo, destacan que en cualquier momento aun en épocas atípicas por las cuales esté pasando la sociedad es un tema de relevancia social, que debe priorizarse en las políticas de estados. Todo ello conllevará al trato de la mujer como sujeto de derechos y de esta manera alcanzar uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) trazados por el mundo globalizado en aras de viabilizar un mundo más próspero y equitativo.

Teniendo en cuenta la revisión sistemática realizada se puede afirmar que estas situaciones suigéneris son propicias para potenciar las condiciones idóneas para que los elementos de la violencia de género se cultiven: se aíslan las mujeres, se aumenta el control en el hogar, se facilita la impunidad al aumentar los obstáculos para que las mujeres puedan salir del ciclo de violencia y se propicia el contexto que facilita el uso de cualquiera de sus manifestaciones ante el mínimo incidente. En este mismo orden de ideas, se puede señalar que la violencia de género durante un desastre natural, o una condición específica de anormalidad es un aspecto que ha recibido poca atención hasta el momento o en su defecto en estas circunstancias las instituciones presentan falencias o no se accede a ellas por la misma naturaleza de la situación por lo tanto se deben trazar estrategias o programas preventivos y de acción, por parte de los entes gubernamentales para abordar la problemática, para cuando estos escenarios se presenten se tenga capacidad de respuesta debido a las consecuencias que el fenómeno genera en las mujeres y por ende, en la sociedad.

En cuanto al aspecto metodológico se afirma que no hay una metodología establecida, para el estudio en cuestión; son muchas las sugerencias planteadas sin embargo los autores no proponen una guía específica para tratar el tema, ya que hasta ahora hay muchas dificultades para el tratamiento de la problemática en cuestión, tales como la recopilación real de los datos cuantitativos, el desglose por edades y situación en el momento de la ocurrencia del fenómeno, es decir, si la mujer es migrante, con discapacidad y el tipo de violencia que esta sufre en el período, entre otros.

CONCLUSIONES

Tomando como base el objetivo trazado se puede aseverar que los estudios de violencia de género en condiciones atípicas son muy escasos y los que existen presentan aún falencias a nivel metodológico y de información clara y precisa debido a que por la misma naturaleza de los contextos no se prevén como tal y por ende no se tienen dependencias e instituciones para atender y paliar el fenómeno en las circunstancias mencionadas. De la misma manera y teniendo en cuenta los estudios abordados se evidencian que, en tiempos de confinamiento o desastres naturales, la mujer es más proclive a ser violentada dentro o fuera del hogar; debido a que producto de la cultura patriarcal se ha seguido naturalizando el poder del hombre sobre la mujer, sobre todo en estas situaciones.

Así mismo y después de realizar una revisión teórica exhaustiva se puede afirmar que son muchos los vacíos que quedan pendientes a la hora de investigar violencia de género en contextos atípicos y falta profundizar mucho más en el caso no solo en parejas heterosexuales, sino también en parejas homosexuales y personas transgénero, aseveración que ratifica la pertinencia e incentiva el desarrollo de estos trabajos académicos. No solo hace falta investigación es de esta temática teniendo en cuenta los actores, como se señaló anteriormente; es preciso señalar que teniendo en cuenta que la revisión bibliográfica realizada, hace parte de una investigación situada, también existen pocos estudios en el área geográfica de interés para el estudio. Por lo tanto, es necesario abordar investigaciones sobre el tópico señalado y que den cuenta de la situación a nivel regional (caribe colombiano).