INTRODUCCIÓN

Los programas de tratamiento penitenciario, esenciales en los sistemas de justicia penal a nivel global, buscan la rehabilitación y reintegración de personas condenadas. Representando un cambio respecto a la concepción tradicional de prisión, estos programas se centran en abordar las causas subyacentes de la conducta criminal, como adicciones y trastornos mentales. A través de terapias, formación laboral y educación, buscan equipar a los reclusos con las herramientas necesarias para superar sus problemas y prevenir la reincidencia delictiva (Remón Chozas, 2022; Fernández Mariñas, 2021).

La rehabilitación, fundamental en estos programas, se sustenta en la creencia de que las personas pueden cambiar, beneficiando a la sociedad cuando los reclusos se integran de manera efectiva. Este enfoque, guiado por los derechos humanos, busca tratar a los reclusos con dignidad y respeto, incluso durante el cumplimiento de sus condenas (Romero de la Cruz, 2019).

En adultos mayores, los programas de tratamiento penitenciario enfrentan desafíos únicos respecto a intervenciones para poblaciones más jóvenes. Estos adultos en prisión suelen tener historias extensas de comportamiento delictivo y pueden haber estado involucrados en crímenes graves, con factores subyacentes más arraigados (García Villalba et al., 2020). Diseñar programas efectivos para esta población es una tarea compleja que requiere comprender profundamente los factores subyacentes y un enfoque individualizado.

La reinserción de adultos en la sociedad enfrenta desafíos como estigmatización y escasez de oportunidades laborales. Los programas de tratamiento penitenciario deben abordar integralmente estos problemas, proporcionando a los reclusos habilidades y apoyo para reconstruir sus vidas tras cumplir sus condenas. La efectividad de estos programas es crucial para brindar a los adultos en prisión la oportunidad de transformar sus vidas y prevenir la reincidencia (Pastor Seller & Torres Torres, 2017).

Iberoamérica, que incluye países de América Latina, España y Portugal, enfrenta desafíos específicos en los programas de tratamiento penitenciario para adultos. La región presenta diversidad cultural y social, dando lugar a una variedad de sistemas de justicia penal y enfoques para el tratamiento de reclusos. Los sistemas penitenciarios a menudo padecen problemas de sobrepoblación, infraestructura deficiente y recursos limitados en Iberoamérica (Vergara Hiyo et al., 2021).

Los programas de tratamiento penitenciario en Iberoamérica enfrentan desafíos adicionales, como la escasez de recursos y la desigualdad social. Factores culturales y tradicionales en el sistema penal influyen en el abordaje de los problemas de justicia. La región también ha experimentado un aumento en la violencia y la delincuencia en algunas áreas, intensificando la necesidad de programas efectivos de rehabilitación y reinserción (Mizuno Haydar, 2018).

La efectividad de los programas de tratamiento penitenciario ha sido objeto de constante debate en el ámbito de la justicia penal y la criminología. La medición de la efectividad abarca indicadores que van desde la reducción de la reincidencia delictiva hasta la mejora en la calidad de vida de los reclusos y su capacidad para reintegrarse en la sociedad de manera productiva. Los estudios han arrojado resultados mixtos, y la efectividad puede variar según factores como el diseño del programa, su implementación, la población objetivo y las condiciones carcelarias (Sánchez Gutiérrez, 2018).

En el período entre 2017 y 2022, la atención a los programas de tratamiento penitenciario en la región de Iberoamérica ha cobrado gran relevancia, ya que la eficacia de dichos programas resulta crucial para mejorar la seguridad pública, reducir la reincidencia delictiva y promover una justicia más equitativa (Ruiz Pérez et al., 2018). El objetivo de este trabajo es realizar una revisión sistemática de los programas de tratamiento penitenciario en adultos en Iberoamérica durante el mismo período, con la finalidad de comprender la efectividad de estas intervenciones y contribuir al diseño de políticas públicas basadas en evidencia que no solo sancionen a los infractores, sino que también busquen su rehabilitación y reinserción social.

METODOLOGÍA

Este estudio adoptó el formato de un estudio de revisión, una metodología cada vez más relevante debido a la abundancia de investigaciones en el ámbito científico. Las revisiones proporcionan resúmenes integrales que ofrecen una panorámica de las tendencias investigativas recientes desde perspectivas específicas, facilitando el acceso a un gran volumen de estudios para los investigadores y lectores.

Este estudio optó por una metodología de revisión sistemática, centrada en sintetizar y estructurar la información pertinente sobre programas de tratamiento penitenciario. Esta metodología, fundamentada en un procedimiento claro y replicable, comprende etapas que abarcan la recuperación, elección, análisis y exposición de los descubrimientos. La revisión sistemática busca un análisis minucioso y riguroso de la literatura académica, proporcionando un resumen detallado de los estudios actuales en el campo. Guiada por propuestas metodológicas específicas, esta revisión pretende identificar direcciones investigativas, evaluar el impacto de los programas y ofrecer recomendaciones fundamentadas para la justicia penal y la reintegración de adultos en Iberoamérica. En este contexto, la revisión realizada se apoyó en las propuestas metodológicas planteadas por Linares-Espinos et al. (2018), quienes definen un procedimiento claro para su desarrollo, el cual se divide en las etapas siguientes:

a) Adquisición de la evidencia: Se establece el protocolo que dirigirá la organización de la literatura. En este estudio, se ha elegido emplear el protocolo PRISMA, el cual suministra una estructura detallada y uniforme para realizar una revisión sistemática, garantizando transparencia, exhaustividad y reproducibilidad en el proceso.

b) Síntesis de la evidencia: Se determinan los parámetros para compilar y exponer los resultados de los estudios seleccionados. El propósito es discernir similitudes, variaciones y contribuciones destacadas de cada trabajo revisado, lo que facilita una comprensión completa de las tendencias investigativas y los descubrimientos más importantes en el ámbito de los programas de tratamiento penitenciario.

c) Establecimiento de conclusiones: Se busca obtener un panorama unificado de los estudios revisados, lo que culmina en la elaboración de conclusiones esenciales derivadas de la síntesis y el análisis de la evidencia. Además, se destacan las limitaciones identificadas durante el proceso de revisión, lo que posibilita una evaluación crítica y un entendimiento completo de los resultados.

La implementación de este método posibilitó una revisión sistemática, asegurando la integridad y confiabilidad del análisis realizado. La adopción del protocolo PRISMA simplificó la recopilación, selección y presentación de los estudios relevantes, aportando solidez y credibilidad a los resultados obtenidos, lo que permitió alcanzar el objetivo de la investigación.

Se utilizaron varias bases de datos, como Dialnet, Latindex, SciELO, Scopus y Google Scholar, para recuperar información relevante. La estrategia de búsqueda se basó en la combinación de palabras clave predefinidas y el uso de términos booleanos para optimizar los resultados. Se emplearon descriptores específicos, como "programas", "tratamiento penitenciario", "adultos iberoamericanos", "eficacia de programas", "tratamiento carcelario", "adultos" e "Iberoamérica"

Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva y detallada de literatura relevante utilizando varias bases de datos y ecuaciones de búsqueda bien definidas. La Tabla 1 presenta los criterios de inclusión y exclusión, los cuales fueron establecidos para la selección sistemática de documentos a revisar. Estos criterios se diseñaron para evaluar la pertinencia de los estudios, asegurando su alineación con los objetivos de la investigación y manteniendo la coherencia en la selección de la muestra.

Después de definir la selección de los estudios, se procedió a organizar y sistematizar la información utilizando una hoja de cálculo en Microsoft Excel. En esta hoja, se recopiló información relevante sobre cada estudio, incluyendo nombres de autores, títulos, objetivos planteados, metodologías empleadas y las principales conclusiones alcanzadas. Esta metodología proporcionó una visión estructurada y detallada de los diversos aspectos tratados en cada uno de los documentos seleccionados, facilitando su comparación y análisis sistemático.

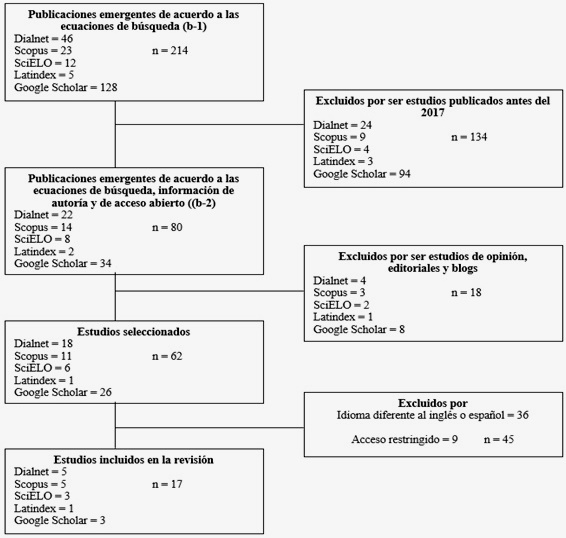

El desarrollo de la investigación implicó una búsqueda inicial que arrojó un total de doscientos catorce (n=214) documentos relacionados con el tema de estudio. Sin embargo, para asegurar la relevancia y la coherencia con el objetivo de la investigación, se implementó un proceso de exclusión basado en criterios específicos, como se muestra en la Figura 1.

En la primera etapa de exclusión (b-1), se descartaron investigaciones publicadas antes del año 2017, reduciendo el número de documentos a ochenta. En la segunda etapa (b-2), se eliminaron estudios de opinión, editoriales y blogs, resultando en la exclusión de dieciocho documentos quedando un total de sesenta y dos. En la tercera etapa, se descartaron documentos en idiomas diferentes al inglés o español, así como aquellos con acceso restringido, eliminando 45. Esta fase adicional redujo aún más la muestra, dejando un total de diecisiete (n=17) documentos que cumplían con los criterios para ser incluidos en el estudio. Esta selección rigurosa garantizó la calidad y pertinencia de los documentos revisados en el contexto de los programas de tratamiento penitenciario, asegurando que solo los estudios más relevantes y adecuados fueran considerados para el análisis y la síntesis de la evidencia disponible.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se ubicaron inicialmente 214 documentos utilizando los descriptores designados. Posteriormente, se seleccionaron los trabajos pertinentes mediante un proceso de revisión que incluyó la evaluación de títulos, resúmenes, identificación de duplicados y un análisis crítico de su contenido. Aplicando rigurosamente los criterios establecidos, se identificaron y seleccionaron un total de 17 artículos relevantes. Estos trabajos forman la base sobre la cual se realiza la síntesis e integración de los estudios previamente publicados en revistas de referencia que abordan la temática de los programas de tratamiento penitenciario en adultos de Iberoamérica en el periodo 2017-2022.

Los años de publicación abarcaron desde 2017 hasta 2022. En términos metodológicos, el 52.94% (n=9) de los estudios fueron revisiones bibliográficas, el 17.65% (n=3) tuvo un enfoque cuantitativo descriptivo, mientras que el 23.52% se dividió entre estudios cualitativos reflexivos y mixtos (n=2 para cada uno). Finalmente, un estudio utilizó una metodología cualitativa interpretativa y resultó en una única publicación, como se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2 Descripción de estudios incluidos. Enfoque Metodológico

| Autor(es) | Tipo de Investigación |

|---|---|

| Álvarez-Fresno et al. (2022) | Cualitativa reflexiva |

| De Ávila Machado (2022) | Revisión bibliográfica |

| Hoyos Rojas (2021) | Revisión bibliográfica |

| Medina-Gamero & Regalado-Chamorro (2021) | Revisión bibliográfica |

| Amaro Agudo et al. (2021) | Mixta |

| Arias et al. (2020) | Cualitativa interpretative |

| Guerrero-Molina et al. (2020) | Cuantitativa descriptiva |

| Varela et al. (2020) | Revisión bibliográfica |

| Mendieta Pineda et al. (2020) | Revisión bibliográfica |

| Cantillo-Cordero & Moreno-Manso (2020) | Cuantitativa descriptiva |

| Maldonado Fuentes (2019) | Revisión bibliográfica |

| Viedma Rojas et al. (2019) | Cualitativa reflexiva |

| Mendoza Pérez et al. (2019) | Revisión bibliográfica |

| Ruiz Pérez et al., 2018) | Cuantitativa descriptiva |

| Menéndez Vega & García Gutiérrez (2018) | Mixta |

| Martí Vilar et al. (2017) | Revisión bibliográfica |

| Díez Ripollés (2017) | Revisión bibliográfica |

Fuente: Elaboración propia.

Los estudios recuperados proporcionan una visión detallada de los programas de tratamiento penitenciario en adultos en Iberoamérica entre 2017 y 2022. Exploran la eficacia y complejidades de intervenciones destinadas a reducir la reincidencia delictiva. Desde modelos ejemplares como la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de Villabona en España hasta propuestas de alternativas penales y tratamientos para infractores con trastornos relacionados con sustancias, abordan una variedad de enfoques. Los temas incluyen la gestión penitenciaria, desafíos, repercusiones de situaciones extraordinarias como la pandemia, educación, reinserción social y rehabilitación de grupos específicos. Estos estudios ofrecen una perspectiva integral y crítica de los programas existentes, sus limitaciones y posibles vías para mejorar la efectividad de los tratamientos en el ámbito penitenciario.

Los estudios recopilados ofrecen una visión integral de los programas de tratamiento penitenciario en Iberoamérica entre 2017 y 2022, explorando diversos enfoques para la rehabilitación y reinserción de personas privadas de libertad. La Tabla 3 resume las intervenciones y conclusiones destacadas de diferentes autores, proporcionando una perspectiva valiosa sobre la efectividad de dichos programas.

Tabla 3 Síntesis de investigaciones clave sobre programas de tratamiento penitenciario

| Autor(es) | Programa | Conclusión |

|---|---|---|

| Álvarez-Fresno et al. (2022) | Programa de Reintegración Penitenciaria | La investigación subraya que no todas las intervenciones en los establecimientos penitenciarios son garantía de efectividad para lograr el objetivo último de reinserción social, especialmente cuando se vinculan con intervenciones educativas. |

| De Ávila Machado (2022) | Intervenciones alineadas a estándares internacionales | A pesar de las dificultades encontradas, se resalta el compromiso incansable del personal penitenciario, permitiendo iniciar el camino hacia la profesionalización de la intervención penitenciaria en Uruguay. |

| Hoyos Rojas (2021) | Principios bioéticos en el tratamiento penitenciario | La aplicación exitosa de los principios bioéticos, como no maleficencia y justicia, en los programas de tratamiento penitenciario es esencial para alcanzar los objetivos fundamentales de la pena. |

| Medina-Gamero & Regalado-Chamorro (2021) | Estrategias de Socioformación en Centros Penitenciario | Se identifica que la implementación de ejes de socioformación, especialmente el enfoque multidisciplinario, permite abordar la mejora en la calidad de vida de las personas privadas de libertad. |

| Amaro Agudo et al. (2021) | Acompañamiento educativo | Se destaca que el acompañamiento socioeducativo proporciona a las mujeres en semilibertad un proceso que facilita el cambio personal, la reflexión, el apoyo y el empoderamiento. |

| Arias et al. (2020) | Terapia cognitivo-conductual y terapia de tratamiento dual | El tratamiento aplicado logró reducciones significativas en estrategias desadaptativas, así como una disminución considerable en creencias irracionales y pensamientos distorsionados relacionados con el uso de la violencia, roles de género y dependencia emocional. |

| Guerrero-Molina et al. (2020) | Programa de Modificación Cognitiva | La presencia de distorsiones cognitivas en agresores con antecedentes por violencia de género destaca la necesidad de integrar programas de tratamiento penitenciario que aborden y rectifiquen estas distorsiones cognitivas sobre la mujer. |

| Varela et al. (2020) | Alternativas educativas | El estudio resalta la complejidad de la situación para las personas en reclusión, al enfrentar no solo la privación de la libertad, sino también la privación del derecho a la educación. |

| Mendieta Pineda et al. (2020) | Programas de rehabilitación y resocialización | El estudio indica un fracaso del sistema progresivo penitenciario en Colombia en lo que respecto al tratamiento y resocialización. |

| Cantillo-Cordero & Moreno-Manso (2020) | Programa de Desarrollo emocional | La promoción y desarrollo de la inteligencia emocional mediante programas de tratamiento penitenciario son fundamentales para la rehabilitación de condenados por violencia de género. Estos programas, al centrarse en fortalecer la comprensión emocional y la empatía, contribuyen significativamente a la reconstrucción personal de los individuos y a su capacidad para interactuar de manera más constructiva en la sociedad después de cumplir sus condenas. |

| Maldonado Fuentes (2019) | Atención Especializada | Se concluye en la necesidad de desarrollar programas de tratamiento penitenciario específicos y adaptados a las necesidades de los adultos mayores en prisión, lo que implica considerar su atención médica, psicológica y social de manera integral. |

| Viedma Rojas et al. (2019) | Metodología Sociológica | Las reflexiones detalladas sobre la metodología de observación social, tanto en entornos penitenciarios como en criminología, pueden resultar fundamentales para mejorar los programas de tratamiento penitenciario. Comprender las dinámicas observadas en cárceles puede proporcionar una visión más completa y contextualizada de los desafíos y oportunidades en la rehabilitación de individuos privados de libertad. |

| Mendoza Pérez et al. (2019) | Programas educativos | A partir del reconocimiento de las carencias en la ejecución de programas educativos en los centros penitenciarios de Guantánamo, se establecieron directrices teóricas para contrarrestar estas deficiencias |

| Ruiz Pérez et al., 2018) | Programas de resocialización | Las conclusiones revelan discrepancias significativas en las representaciones sociales sobre el tratamiento penitenciario. |

| Menéndez Vega & García Gutiérrez (2018) | Programas de reinserción social | Los resultados resaltaron que el éxito en los programas de reinserción social para personas con drogodependencia depende en gran medida de su capacidad para desarrollar resiliencia, mantener relaciones sólidas y abordar adecuadamente los aspectos personales deteriorados. |

| Martí Vilar et al. (2017) | Programas de reinserción | Se concluye en la importancia de la flexibilidad en los programas de reinserción, enfocándose en las necesidades individuales para garantizar un impacto efectivo. Además, se destaca la relevancia de la prosocialidad en la reintegración social de los individuos privados de libertad. |

| Díez Ripollés (2017) | Evaluación holística de prácticas penales | Las estrategias penales vigentes requieren de una revisión crítica y ajustes para asegurar su efectividad y su alineación con los objetivos preventivos del sistema penal. |

Fuente: Elaboración propia.

Este estudio se basa en los resultados y conclusiones de 17 artículos, utilizando fuentes secundarias para analizar los programas de tratamiento penitenciario en adultos de Iberoamérica entre 2017 y 2022. A continuación, se resumen los principales aportes extraídos.

El análisis de los programas de tratamiento penitenciario en adultos de Iberoamérica entre 2017 y 2022 ha revelado una diversidad de enfoques y perspectivas. Álvarez-Fresno et al. (2022), De Ávila Machado (2022) y Hoyos Rojas (2021) ofrecen puntos de vista críticos sobre la efectividad de las intervenciones penitenciarias. Álvarez-Fresno et al. (2022) exploran la compleja relación entre estas intervenciones y la reintegración social, cuestionando la eficacia de los programas existentes y resaltando la necesidad de revisar su auténtico impacto en la reintegración educativa. Su análisis destaca la complejidad de los factores que influyen en la rehabilitación, poniendo en duda la idoneidad de las estrategias actuales para promover un retorno efectivo a la sociedad, especialmente a través de la educación. Esta perspectiva desafiante insta a reflexionar más profundamente sobre el alcance y las deficiencias de las iniciativas actuales, subrayando la urgencia de reformular los enfoques para asegurar una reinserción social más efectiva y sostenible.

Mientras tanto, De Ávila Machado (2022) destaca la importancia de adaptar estrategias locales a estándares internacionales para mejorar el tratamiento penitenciario. Su análisis señala el esfuerzo hacia prácticas más alineadas con estándares globales y en coherencia con enfoques basados en evidencia y derechos humanos. Esta perspectiva refleja un cambio hacia mejoras sustanciales en la intervención penitenciaria desde su base institucional, buscando alinearse con criterios globales y fundamentales en materia penitenciaria.

Por su parte, Hoyos Rojas (2021) realiza un análisis profundo de la ética en el ámbito penitenciario, identificando demoras en la implementación de principios éticos. Su contribución se destaca por no solo señalar estas demoras, sino también ofrecer soluciones aplicables. Destaca la importancia de comprender las razones detrás de la postergación de principios éticos en el ámbito penitenciario, proponiendo acciones para una gestión más ética y efectiva en Colombia, alineada con fundamentos éticos específicos de este contexto.

Por otro lado, Medina-Gamero & Regalado-Chamorro (2021) enfatizan la importancia de las estrategias de socioformación, especialmente el enfoque multidisciplinario. Su contribución destaca la necesidad de colaboración interdisciplinaria para desarrollar políticas y herramientas que aborden problemáticas y fomenten la reinserción social, contribuyendo al desarrollo sostenible en entornos penitenciarios. Por otro lado, Guerrero-Molina et al. (2020) resaltan la urgencia de programas específicos que aborden distorsiones cognitivas relacionadas con la violencia de género, subrayando la importancia de intervenciones especializadas para reducir la reincidencia en este tipo de agresiones.

Amaro Agudo et al. (2021) destacan el acompañamiento socioeducativo como un proceso que no solo busca la reinserción social, sino que también se centra en el cambio personal, la reflexión, el apoyo y el empoderamiento de mujeres en semilibertad. Este enfoque resalta la importancia de la reflexión, el apoyo y el empoderamiento individual de estas mujeres, contribuyendo a su reintegración e inclusión social. Por otro lado, Varela et al. (2020) resaltan las consecuencias de la suspensión de actividades educativas debido a la crisis de la covid-19 en personas privadas de libertad, subrayando la necesidad de garantizar acceso a oportunidades educativas para mejorar sus posibilidades de reinserción social. Además, el estudio de Mendoza Pérez et al. (2019) identifica y plantea directrices para abordar deficiencias en los programas educativos de los centros educativos de Guantánamo, buscando mejorar la protección y la reinserción de las personas sancionadas.

Asimismo, los programas centrados en el desarrollo emocional y la terapia cognitivo-conductual han demostrado resultados significativos al abordar distorsiones cognitivas y mejorar la comprensión emocional, respectivamente. Arias et al. (2020) han validado la eficacia de la terapia cognitivo-conductual para reducir estrategias desadaptativas y distorsiones cognitivas relacionadas con la violencia, roles de género y dependencia emocional. Cantillo-Cordero & Moreno-Manso (2020) destacan la importancia de la inteligencia emocional y la empatía en la rehabilitación de condenados por violencia de género, centrándose en fortalecer la comprensión emocional y la capacidad de empatía. Maldonado Fuentes (2019) subraya la necesidad de programas adaptados a las necesidades específicas de adultos mayores en prisión, abogando por una atención integral y un enfoque holístico para garantizar una atención adecuada y efectiva para esta población en las instituciones penitenciarias.

La implementación de metodología sociológica ha revelado la necesidad de comprender a fondo las dinámicas observadas en cárceles para mejorar la rehabilitación de individuos privados de libertad (Viedma Rojas et al., 2019). Estos programas y enfoques subrayan la importancia de la flexibilidad, la adaptación a las necesidades individuales y la revisión crítica de estrategias penales para garantizar su efectividad y alineación con los objetivos preventivos del sistema penal. Díez Ripollés (2017) destaca la urgencia de considerar no solo el aspecto correctivo de las estrategias, sino también su eficacia en prevenir futuros comportamientos problemáticos.

Con respecto a los programas de reinserción, Mendieta Pineda et al. (2020) resaltan la insuficiencia del sistema progresivo penitenciario en Colombia, evidenciando la falta de efectividad en el tratamiento y resocialización de individuos tras sus condenas. Su trabajo destaca las limitaciones estructurales y las carencias prácticas que afectan el objetivo fundamental de reintegración social, subrayando la necesidad de reformas profundas y acciones específicas para mejorar las oportunidades de rehabilitación y reducción de la reincidencia. En un enfoque similar, Ruiz Pérez et al. (2018) analizan las divergencias entre las percepciones de los internos y los funcionarios, subrayando la importancia de comprender y abordar estas discrepancias para desarrollar programas de tratamiento más efectivos e integradores. Su estudio destaca la necesidad de comprender estas distintas perspectivas para poder desarrollar programas de tratamiento más efectivos y compasivos.

Por su parte, Menéndez Vega & García Gutiérrez (2018) destacan la relevancia de la resiliencia, las relaciones sólidas y la atención a aspectos personales deteriorados en los programas de reinserción de personas con drogodependencia, enfatizando la necesidad de trabajar en estas áreas para mejorar la efectividad de los programas de reintegración social. Su aporte resalta la necesidad de programas que se centren en el fortalecimiento de estas áreas clave para mejorar la efectividad y el impacto positivo en la rehabilitación. Martí Vilar et al. (2017) subrayan la flexibilidad en los programas de reinserción, centrados en las necesidades individuales para garantizar su efectividad, y resaltan la relevancia de la prosocialidad en la reintegración de individuos privados de libertad. Su aporte considera cómo las interacciones positivas y las habilidades sociales pueden potenciar la reintegración, generando un impacto positivo en su capacidad para interactuar constructivamente en la sociedad después de cumplir sus condenas.

A manera de síntesis, la diversidad de enfoques y resultados en estos estudios destaca la complejidad de los programas de reinserción y tratamiento penitenciario en adultos en Iberoamérica. Se evidencia la necesidad de evaluaciones continuas y ajustes para mejorar su efectividad. La variabilidad de resultados subraya la importancia de considerar las particularidades de cada programa, impulsando políticas adaptadas a contextos específicos. Estos análisis reflejan la heterogeneidad en los efectos de los programas, subrayando la importancia de abordar las complejidades de las personas privadas de libertad con un enfoque holístico y flexible, señalando el camino para futuras mejoras en la reintegración social.

CONCLUSIONES

La búsqueda sistemática resalta la predominancia de investigaciones de revisión bibliográfica, seguidas por estudios cuantitativos descriptivos y metodologías cualitativas reflexivas y mixtas. Estos enfoques han permitido comprender los programas de tratamiento penitenciario en adultos de Iberoamérica, brindando un contexto para evaluar sus dinámicas y eficacia. La revisión evidenció el impacto diverso de estos programas en la reintegración social, identificando áreas exitosas y aspectos que requieren ajustes y mejoras significativas.

La revisión resalta cómo la diversidad de enfoques metodológicos ha proporcionado una visión integral de los desafíos y oportunidades en la efectividad de los programas de tratamiento penitenciario. Esto establece una base sólida para futuras investigaciones y mejoras en las estrategias penitenciarias. Los hallazgos subrayan la importancia de enfoques holísticos que no solo aborden la corrección y rehabilitación, sino también la reintegración efectiva en la sociedad. Además, destacan la necesidad de adaptar estos programas a las particularidades culturales, sociales y psicológicas de la población carcelaria, impulsando estrategias más adaptables y contextualizadas para abordar con éxito las complejidades del proceso de reinserción.

Se recomienda continuar la investigación y evaluación constante de los programas de tratamiento penitenciario, promoviendo un enfoque integral que considere las particularidades de cada programa. La flexibilidad y adaptabilidad son clave para ajustarse a las cambiantes necesidades de la población carcelaria, asegurando así un impacto positivo en la rehabilitación y la reintegración social. Estas medidas son fundamentales para mejorar la efectividad de los programas y gestionar de manera más exitosa la reintegración de los individuos en la sociedad.