INTRODUCCIÓN

La educación inicial se considera una etapa fundamental en el desarrollo de todo niño, en la misma, se sientan las bases para su futuro aprendizaje y desarrollo. Con esta consideración, es importante decir que los derechos de los niños adquieren total relevancia, sobre todo cuando se abordan desde la perspectiva de la interculturalidad y la inclusión. Salto, Calle, Segarra, y Tapia (2024): manifiestan La interculturalidad y la educación inclusiva se alinea y promueve el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural, mientras que la inclusión busca asegurar que todos los niños, sin importar sus capacidades o antecedentes accedan a una educación de calidad. La intersección de estos dos enfoques garantiza que la educación inicial de cada niño reciba una atención respetuosa de sus necesidades e identidad.

En los últimos años, han surgido diversas normativas y proyectos con el objetivo de integrar o defender estos principios en los sistemas educativos; leyes nacionales e internacionales, directrices de organismos educativos o programas específicos han sido implementados para promover una educación inclusiva e intercultural desde los primeros años de vida. Por otro lado, la efectividad de estas normativas en la práctica depende en gran medida de la percepción y el nivel de implementación por parte de los docentes que son quienes están en la primera línea para la aplicación de estas políticas, su comprensión y valoración.

Este artículo científico propone examinar las principales normativas y proyectos relacionados con la interculturalidad e inclusión en la educación inicial y de la misma forma, explorar cómo los docentes perciben su efectividad. Mediante el estudio de leyes, directrices y programas educativos, se busca establecer un marco teórico que luego se contrastará con las opiniones y experiencias de los educadores. A través de encuestas, se recogerán datos que permitan evaluar si las políticas educativas actuales están logrando sus objetivos y qué ajustes podrían ser necesarios para mejorar su implementación. De esta manera, se pretende aportar una visión integral sobre los desafíos y oportunidades en la promoción de una educación inicial inclusiva e intercultural.

1.1. La interculturalidad en la educación inicial

La interculturalidad en la educación inicial se enfoca en propiciar una pedagogía que reconozca, valore y respete la diversidad cultural de los estudiantes, dicho enfoque permite que los niños de diferentes orígenes culturales se sientan incluidos y respetados, lo que favorece a un desarrollo integral. Para Gastiabur-Barba, Molina, Gastiabur-Barba, & Molina (2020): la interculturalidad no sólo favorece el reconocimiento de la diversidad, sino que también fomenta el diálogo y la convivencia de culturas, contribuyendo a la construcción de una sociedad equitativa.

Así mismo, en el contexto de la educación inicial, la implementación de programas y políticas debe considerar los contenidos y metodologías pedagógicas, Aguilar, Gonzaga, & Romero (2023) recalcan:

Las políticas públicas son las acciones que lleva adelante un gobierno para atender las demandas sociales, con base al interés público; y las que se orientan a la educación inicial se enfocan al desarrollo de los infantes desde: la familia, las instituciones educativas y sociales (p.13).

Estos autores, hacen referencia a la Convención sobre los Derechos de los Niños de la ONU, misma que subraya el derecho de los niños a una educación que respete su identidad cultural, A nivel nacional, muchos países han adoptado legislaciones que promueven la educación intercultural. En Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011): establece que el sistema educativo debe garantizar la interculturalidad y el bilingüismo, reconociendo la diversidad étnica y cultural del país.

De la misma forma, la inclusión en la educación ha sido un tema recurrente, esta hace referencia a la necesidad de asegurar que todos los niños, independientemente de sus capacidades, género, etnia o condición socioeconómica, tenga acceso a una educación de calidad, Bustamante (2023): menciona que la UNESCO, es una de las instituciones que mayor participación tiene en cuanto a velar por la inclusión en la educación y los derechos de los niños, se manifiesta que la inclusión en la educación inicial es crucial para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida. Este enfoque se centra en la eliminación de barreras que impiden el pleno desarrollo y participación de todos los niños en el sistema educativo.

Es importante que las políticas de inclusión educativa aborden la accesibilidad física como la adaptación curricular y metodológica, de acuerdo a Intriago, Lema, & Barzola (2023): “desde la perspectiva de los entornos educativos es importante que existan espacios idóneos, para que los estudiantes tengan la accesibilidad necesaria mediante entornos amigable y fácilmente entendibles” (p. 2552). Esto incluye la formación y sensibilización de los docentes para que puedan identificar y apoyar adecuadamente a los niños con necesidades educativas especiales, ya que, en función del criterio de los autores, hace falta mucho trabajo con el docente, para alcanzar la aplicación efectiva de las prácticas inclusivas e interculturales.

En el panorama normativo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU establece que los estados deben asegurar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles; por su parte en el Ecuador, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural incluyen disposiciones específicas para garantizar la inclusión de niños con discapacidades en el sistema educativo, promoviendo la igualdad de condiciones y oportunidades para todos.

1.2. Normativas internacionales sobre derechos de los niños

La normativa internacional sobre los derechos de los niños, es fundamental para orientar políticas y prácticas educativas que velen y garanticen la protección y promoción de los derechos de los niños y niñas, en este sentido, por su parte Espinosa (2020): hace referencia a la a Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, misma que resuelve que la atención a la educación inicial se ha afirmado como un problema público, una prioridad en la agenda política tanto nacional como internacional.

De la misma forma la ONU, se muestra también en este aspecto como organismo relevante, plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, el cual busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En dicho objetivo se subraya la importancia de la inclusión y la equidad en la educación, aspectos que son cruciales en la educación inicial. Huerta, Severino y León (2023): complementan, “La educación de calidad promueve la creatividad y el conocimiento mediante el desarrollo de habilidades, valores y actitudes que permitan a las personas llevar vidas saludables y plenas, así como tomar decisiones informadas que ayuden a enfrentar los desafíos locales y, sobre todo, los desafíos y retos globales” (p. 8).

El objetivo principal que se persigue con este cuarto ODS es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como la promoción de oportunidades de aprendizaje para todos durante toda su vida (Organización de Naciones Unidas, 2020). En estos escritos se evidencia que América Latina ha sido una de las regiones del mundo con los más altos niveles de desigualdad, en este aspecto, una de las principales herramientas para promover que el crecimiento económico se correlacione con la disminución de la desigualdad sin duda es la educación.

La Comisión Económica para América Latina CEPAL (2019): refiere que las capacidades humanas son primordiales para que en los países en vías de desarrollo se reduzcan las desigualdades; la educación se liga de manera palpable a las oportunidades de acceder a mejores condiciones económicas, sociales y culturales, en este sentido Correa (2022): concluye en su tesis doctoral, que es necesario hacer analizar y estar al tanto de las políticas y programas que impulsen la educación inclusiva e intercultural; se insta al mejoramiento de las políticas educativas poniendo especial énfasis en aquellas que promuevan una educación intercultural.

Por su parte Reyes y Prado (2020): mencionan a la UNESCO, indicando que este organismo ha desarrollado diversas directrices y programas para apoyar a los países en la implementación de una educación inclusiva e intercultural. Se destaca la necesidad de fomentar estas políticas en pro de la inclusión y la equidad desde la primera infancia, proporcionando ejemplos de buenas prácticas y recomendaciones.

1.3. Legislación Nacional sobre Educación Inclusiva e Intercultural

En el ámbito nacional, son varios los programas, políticas y reglamentos que buscan actuar y propiciar una educación inclusiva e intercultural, la Constitución de 2008 o la Ley Orgánica de Educación Intercultural reformada emitida en 2021 han sido considerados como los principales instrumentos legales que regulan este ámbito; las mismas plasman la obligación del Estado de garantizar una educación que respete y valore la diversidad cultural y que sea inclusiva para todos los niños y niñas.

Irrazabal, Esteves, Chenet, y Melgar (2023): destacan el artículo 29 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el que se hace referencia a la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales, si bien en dicho artículo se menciona que esta atención puede darse en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria, ha sido motivo de debate y controversia la preparación real del docente y del centro educativo ordinario para recibir a estos alumnos con necesidades especiales. Si bien es importante garantizar los derechos de los estudiantes, al observar la normativa se evidencia también la importancia de propiciar espacios adecuados para esta práctica y la capacitación necesaria al docente.

El desarrollo integral infantil también ha sido enmarcado en estos proyectos y normativas, Tingo (2022): relata que la educación inicial emergió en el Ecuador a inicios del siglo XX, esto propiciado con la revolución liberal, la adopción del laicismo, el ingreso de la mujer al mercado laboral e influencia de los modelos pedagógicos de Froebel. Los autores manifiestan que el Ministerio de Educación ha sido el principal veedor en este contexto conjuntamente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Se destaca la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural de abril de 2021, sobre todo en los artículos 39.1 y 41 que se enfocan en la atención de la primera infancia mediante un enfoque intersectorial e interinstitucional.

Otros autores como Aldeán, Sánchez y Valarezo (2022): analizan las políticas inclusivas para el nivel inicial en Ecuador, destacan el artículo 26 de la Constitución que insta a la participación activa de las personas, familia y la sociedad en general en el proceso educativo, se evidencia aquí la voluntad del estado por generar espacios que permitan un acceso adecuado y permanencia y participación de todos, recalcan, además el rol del docente en este ámbito.

Los autores, hacen referencia al Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia (SAFPI) y a los acuerdos Ministeriales 0042-14 Oficialización del Currículo de Educación Inicial y Acuerdo Ministerial 0001-16, por su parte, González, Sarango, y Morocho (2024): argumentan la Ley Orgánica de Discapacidades emitida en 2012. Concluyen que la educación inclusiva en Ecuador sigue siendo un reto para el sistema educativo, sobre todo por el enfoque de atención por parte de la comunidad educativa.

Un proyecto interesante en el marco de la educación de la calidad en la primera infancia, es la Política Pública de Desarrollo Integral Infantil (2013): este documento es fundamental para la orientación y gestión de programas y servicios destinados a la primera infancia en el país. Reyes (2021a): en su libro “Políticas públicas para la infancia, un paradigma de esperanza en Ecuador. Una mirada inclusiva en educación inicial.”, destaca el objetivo primario de esta política, la autora indica que la misma surge en el contexto de un reconocimiento creciente de la importancia de la primera infancia en el desarrollo humano integral y en la reducción de desigualdades sociales.

Este escrito busca contribuir al desarrollo de los derechos de la niñez como lo estipulan la Constitución de Ecuador y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El Desarrollo Integral, es otro punto emergente, este se enfoca en la primera infancia abordando aspectos de salud, nutrición, educación, protección y participación. En este contexto Calderón (2021): destaca los programas “Creciendo con nuestros hijos” y CIBV (Centros de desarrollo infantil- Centros infantiles del Buen Vivir).

Si bien los últimos han tenido un impacto mayoritariamente apegado al ámbito salud, en cuanto a la educación inicial e interculturalidad los autores destacan el impacto significativo de estos programas, manifiestan que los mismos aportan a mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de miles de niños promoviendo prácticas de crianza positiva y fortaleciendo la inclusión y la valoración de la diversidad cultural (Ortíz, 2022 a).

En este mismo aspecto, Saldaña y González (2022) : hacen referencia al Plan Nacional Toda una Vida, se marcó como objetivo principal el garantizar el bienestar y desarrollo integral de las personas a lo largo de su vida, abarca diversas etapas del ciclo de vida y del mismo se han desprendido diversos programas y políticas que impactan directamente en la educación inicial. Así mismo, Constante (2022a): comenta que el fortalecimiento de la atención integral es uno de los principales resultados mencionando también los CIBV y CNH, por su parte indica que el plan incluye programas de formación y capacitación para educadores, esto en temas de desarrollo infantil, pedagogía y métodos de enseñanza inclusivos.

El Plan, también ha apoyado la educación intercultural bilingüe, sobre todo en comunidades indígenas buscando la apropiación y participación comunitaria activa, así como la creación de materiales educativos que reflejen la cultura y la lengua de las comunidades (Ruelas, 2021). Se ha mejorado el acceso a servicios de calidad, fortalecido la identidad cultural, y fomentado la participación comunitaria, contribuyendo así al bienestar y desarrollo integral de la primera infancia en el país, sin embargo, el autor recalca que, a pesar de los significativos avances, aún queda mucho trabajo por hacer. La implementación efectiva de estas políticas requiere un compromiso continuo y recursos adecuados. Es crucial seguir fortaleciendo la formación y capacitación de los educadores, garantizar la disponibilidad de recursos necesarios y fomentar una mayor participación comunitaria para superar las barreras existentes.

METODOLOGÍA

Se mantiene un enfoque cualitativo, debido a que Arribas, Guillén y Ramírez (2021): argumentan que el mismo es fundamental para comunicar resultados científicos que parten de una revisión sistemática de escritos académicos. En primera instancia se realiza una revisión bibliográfica de la literatura, se aplicó como estrategia la revisión, análisis y discusión sobre información de artículos en revista, informes y libros, considerando que las mismas sean de alto impacto e indexadas, se parte de una base de 30 artículos que luego de aplicar criterios de inclusión y exclusión se abordan mediante un análisis sistémico los artículos con fecha de publicación de no más de cinco años atrás quedando 20 documentos seleccionados, a excepción de casos de publicaciones relevantes como fuentes documentales desarrolladas por la UNESCO.

EL método en el que se estructura la investigación es el análisis bibliográfico y de meta-análisis, donde Sánchez (2022): considera que el mismo permite combinar y analizar los resultados de estudios previos sobre un tema específico; se estudian documentos y normativas internacionales de instituciones con aportes relevantes como la UNESCO, la ONU, foros de discusión, acuerdos de cooperación internacionales; por su parte, en el contexto nacional se analizó información de normativas establecidas en la Constitución del Educador (2008), Ley Orgánica de Educación Intercultural y la inclusión (2011) Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (2012), Ley Orgánica de Educación Intercultural (2017), Plan Nacional de Desarrollo toda una Vida (2017).

Bajo este contexto, se aplica una metodología descriptiva, que permitió buscar, clasificar, analizar y discutir sobre los resultados de lo observado; en esta metodología se integra la recopilación y presentación sistemática de los datos para analizar el impacto de estas políticas de inclusión en una unidad educativa.

Si bien este trabajo mantiene un enfoque teórico, el mismo se apoya también en un enfoque cuantitativo, ya que se contacta a un grupo de 20 docentes elegidos como muestra, estos laboran en la unidad educativa José María Velasco Ibarra del cantón General Antonio Elizalde Bucay, se aplica a este grupo de docente 5 reactivos que buscan describir principalmente como estas normativas aportan en la educación inclusiva e intercultural respondiendo a las necesidades de los niños, y cuáles, según su percepción y experiencia, son las principales barreras y desafíos en el marco legal educativo del Ecuador para que exista respeto a la diferencia, a la tolerancia; propiciando una mayor solidaridad.

Este análisis es complementado con una correlación de Pearson entre dos preguntas clave, donde se trata de evidenciar la repercusión que tiene los estudios de tercer o cuarto nivel en las áreas de interculturalidad, inclusión o educación inicial y la percepción sobre las barreras o dificultades para aplicar proyectos o normativas.

RESULTADOS

Mediante la revisión de 20 artículos se determinan las siguientes como las principales leyes, normativas y acuerdos internacionales como nacionales, que buscan promover la interculturalidad e inclusión en la educación inicial.

Tabla 1 Normativas y proyectos.

| Normativa/Proyecto | Año | Ámbito | Objetivos Principales |

|---|---|---|---|

| Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) | 1989 | Internacional | Promover y proteger los derechos de todos los niños |

| Declaración de la UNESCO sobre Educación Inclusiva | 1994 | Internacional | Fomentar la inclusión y la igualdad en la educación |

| Constitución del Educador (Ecuador) | 2008 | Nacional | Establecer derechos y responsabilidades de los educadores |

| Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Inclusión | 2011 | Nacional | Promover la educación intercultural y la inclusión en todos los niveles |

| Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia | 2012 | Nacional | Proteger los derechos de los niños y adolescentes |

| Política de desarrollo integral infantil | 2013 | Nacional | Garantizar el desarrollo integral de los niños de 0-3 años |

| Creciendo con nuestros hijos | 2013-Mies | Nacional | Normalizar y estandarizar la prestación de servicios para el desarrollo integral de niñas y niños |

| Currículum de educación inicial | 2014 | Nacional | Está basado en ámbitos |

| Centros de desarrollo infantil- Centros infantiles del Buen Vivir (CIBV) | 2014-Mies | Nacional | Fortalecer y mejorar los servicios de desarrollo y cuidado infantil |

| Ley de Educación Inclusiva | 2015 | Nacional | Promover la inclusión de todos los niños |

| Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida | 2017-2021 | Nacional | Fomentar el desarrollo integral y la calidad de vida de todos los ciudadanos |

| Proyecto Interculturalidad en Educación Inicial | 2018 | Regional | Integrar prácticas culturales diversas en el currículo de educación inicial |

| Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia | 2012- actualidad | Nacional | Consolidar un modelo integral e intersectorial de atención a la primera infancia con enfoque territorial, intercultural y de género, |

| Ley Orgánica de Educación Intercultural | 2021 | Nacional | Regular la educación intercultural y garantizar la inclusión |

| Plan decenal de educación | 2016-2025 | Nacional | Universalizar la educación inicial y básica |

| Servicio de Atención Familiar para la primera infancia (SAFPI) | 2019-actualidad | Promover el desarrollo integral y armónico de los niños y niñas | |

Fuente: Autores (2024).

Los artículos revisados muestran que, aunque se han realizado importantes avances en la promoción de los derechos de los niños desde la educación en la primera infancia, inclusiva e intercultural; existen aún desafíos pendientes en la implementación de estas políticas. Los docentes juegan un papel crucial en este proceso y su percepción y compromiso con las políticas educativas son fundamentales para el éxito de estas.

Las normativas internacionales y nacionales han establecido un marco sólido para garantizar los derechos de los niños, siendo las principales y más determinantes La Convención sobre los derechos de los niños CDN y la Declaración de la UNESCO sobre Educación Inclusiva. En el ámbito local, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y el Plan Nacional Toda una Vida son los que presentan y dan paso a diversos programas y proyectos que buscan aportar en este aspecto.

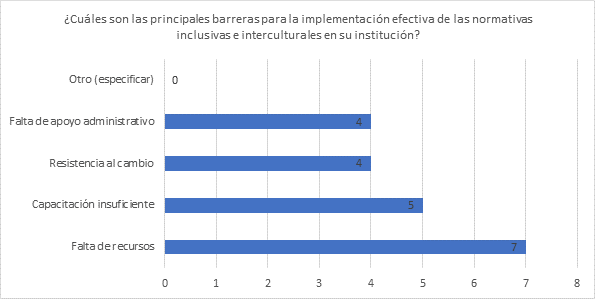

Los resultados de la encuesta indican una percepción positiva sobre la efectividad de las normativas en la promoción de la inclusión y el respeto a la diversidad cultural. Sin embargo, también se identifican barreras significativas, como la falta de recursos y capacitación insuficiente. Estas barreras sugieren que, a pesar de los marcos legislativos existentes, la implementación efectiva requiere mayor apoyo financiero y formativo.

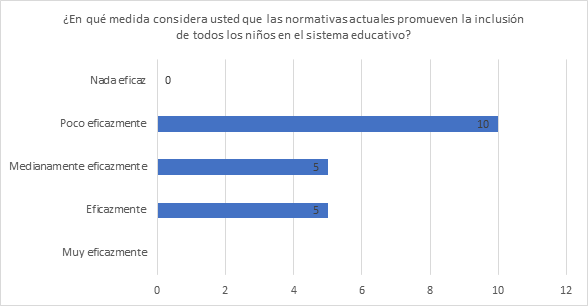

La pregunta uno busca enfatizar sobre la percepción del docente sobre la efectividad de las normativas relacionadas a los derechos de los niños en el contexto de la educación intercultural e inclusiva.

Fuente: Autores (2024).

Figura 1 Encuesta: ¿En qué medida considera usted que las normativas actuales promueven la inclusión de todos los niños en el sistema educativo?

La figura 1 refleja que, para los encuestados, las normativas y políticas locales, promueven de manera poco eficaz la inclusión e interculturalidad en el sistema educativo nacional.

Fue importante conocer también en la experiencia de los encuestados las principales barreras a los que este contexto se enfrenta.

Fuente: Autores (2024).

Figura 2 Encuesta: ¿Cuáles son las principales barreras para la implementación efectiva de las normativas inclusivas e interculturales en su institución?

Para los encuestados, la falta de recursos y de capacitación es el problema más importante.

La pregunta tres por su parte busca conocer si los encuestados poseen estudios de tercer o cuarto nivel en las áreas pertinentes a educación intercultural, inclusiva o inicial, se obtuvo que un 30% los tienen.

La pregunta cuatro, busca analizar el criterio de los docentes en relación a las leyes:

Tabla 2 ¿Qué desafíos legales identifica usted como los más críticos para lograr una educación inclusiva e intercultural efectiva en Ecuador?

| Alternativa | Frecuencia | Porcentaje |

|---|---|---|

| Ambigüedad en las leyes | 6 | 30% |

| Falta de aplicación de las leyes | 5 | 25% |

| Ausencia de políticas complementarias | 4 | 20% |

| Deficiencias en la supervisión y evaluación | 3 | 15% |

| Otras | 0 | 0% |

Fuente: Autores (2024).

Finalmente, se analiza la autopercepción del docente sobre si se siente en la capacidad de implementar prácticas inclusivas e interculturales en el aula:

Tabla 3 ¿Cómo se percibe usted en términos de preparación para integrar prácticas inclusivas e interculturales en el aula?

| Alternativa | Frecuencia | Porcentaje |

|---|---|---|

| Muy preparado | 2 | 10% |

| Preparado | 2 | 10% |

| Medianamente preparado | 0 | 0% |

| Poco preparado | 10 | 50% |

| No preparado | 6 | 30% |

Fuente: Autores (2024).

En este sentido es interesante también analizar si existe algún tipo de correlación entre la preparación de los docentes y la percepción de las barreras, se integra a la encuesta para ello la pregunta “¿Posee usted estudios de tercer o cuarto nivel orientados a la educación inicial, inclusiva o intercultural?”, en la cual, apenas 8 de los 20 encuestados manifestaron que sí.

Se establece la correlación de Pearson partiendo de las respuestas agregadas proporcionadas por cada barrera, con la ayuda de la herramienta Python se crea las tablas y se procede con la aleatorización de datos para evitar sesgos en la asignación de las respuestas.

Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre cada una de las barreras y el nivel educativo. Este coeficiente mide la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables.

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla:

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica y la encuesta proporcionan una visión holística de la situación actual de los derechos de los niños en el contexto de una educación inclusiva e intercultural en la primera infancia. Si bien se demuestran avances significativos como la implementación de la política de atención integral infantil donde se recoge entre otras cosas la atención prioritaria a la primera infancia obligatoriedad del trabajo en conjunto con los Ministerios de Salud Pública y de Inclusión Económica y Social, autores como Constante (2022b) : consideran que aún es posible fortalecer más los procesos de atención integral debido a la de desigualdad de condiciones.

Si bien la documentación sobre normativa y leyes son extensas, las que más destacan tanto entre los autores como los encuestados incluyen la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Declaración de la UNESCO sobre Educación Inclusiva. A nivel local, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencias, son fundamentales.

Para Reyes (2021) b: la escuela es un espacio de vida donde los niños deben gozar de plenos derechos enfocados a la equidad, igualdad y justicia, para la autora, la normativa “Políticas Públicas para el Desarrollo Integral Infantil” es una de las grandes apuestas del país; resalta que el Ecuador, apostó por el desarrollo infantil integral, expresado por el Estado ecuatoriano como política pública en el Plan Nacional de Desarrollo.

Estos planes y políticas se vienen ejecutando desde 2007 a través de la Secretaría de Planificación y se afirmaron en el 2008 cuando fue normado el buen vivir en la Carta Magna del Ecuador. Si bien dicho marco normativo ha establecido las bases para promover una educación inclusiva e intercultural, el criterio de los autores referenciados y de los docentes encuestados refleja que las mismas no garantizan a cabalidad el respeto y la valoración de la diversidad cultural y las necesidades de cada niño.

Los programas de Servicio de Atención Familiar para la primera infancia (SAFPI) o Centros de desarrollo infantil- Centros infantiles del Buen Vivir (CIBV), tienen la misión de fortalecer y mejorar los servicios de desarrollo y cuidado infantil, sin embargo, los resultados dejan en evidencia que no solo se trata de cumplir con normativas y leyes, sino también, es importante asegurar que estas políticas se traduzcan en prácticas efectivas en el aula siendo la capacitación continua del docente una de las principales herramientas.

Otro de los hallazgos relevantes, es la autopercepción del docente sobre su preparación y la efectividad de las normativas y políticas para integrar prácticas inclusivas e interculturales en el aula, así como su correlación con la identificación de barreras como la falta de recursos o la capacitación insuficiente, aspectos en los que Ortiz (2022b) : concuerda expresando la significancia de los diversos programas y su impacto positivo en la educación en la primera infancia, promoviendo prácticas de crianza positiva y fortaleciendo la inclusión y la valoración de la diversidad cultural.

CONCLUSIONES

La investigación revela que, aunque las normativas internacionales y nacionales proporcionan una base sólida para la educación inclusiva e intercultural, existen desafíos importantes para lograr una implementación efectiva; las percepciones de los docentes indican que las políticas actuales en su mayoría con eficacia discutible requieren mejoras en recursos y capacitación para superar las barreras identificadas.

En el Ecuador, los avances son significativos, sin embargo, se evidencia la necesidad de profundizar no solo en infraestructura o normativa legal, sino en una verdadera capacitación y preparación al docente que permita superar los desafíos identificados y garantizar el éxito de las políticas de educación inclusiva e intercultural.

El análisis de Pearson realizado para evaluar la relación entre la percepción de las principales barreras en la implementación de normativas inclusivas e interculturales y el nivel educativo de los docentes encuestados, refleja que, los docentes con estudios superiores relacionados con la educación inicial, inclusión o interculturalidad son más conscientes de las barreras estructurales y de recursos dentro de sus instituciones educativas. La percepción positiva de estas barreras sugiere que es crucial proporcionar más recursos y formación adecuada para mejorar la implementación efectiva de las normativas inclusivas e interculturales en el sistema educativo.

Existen desafíos y barreras que deben ser abordadas, la percepción y el compromiso del docente juega un papel crucial en el proceso y es fundamental el apoyo, fortalecimiento y perfeccionamiento de las políticas y programas existentes para superar las barreras identificadas y promover así una educación más equitativa y justa alineada a los derechos de todos los niños y niñas.