Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Educere

versión impresa ISSN 1316-4910

Educere v.13 n.45 Meridad jun. 2009

Programa de educación ambiental para comités de agua potable rural en el sur de Chile

Brenda Román*; Laura Nahuelhual*; Francisco Morey*

Universidad Austral de Chile Instituto de Economia Agraria. Valdivia Región de los Rios, Chile. brendaroman@uach.cl

Resumen

Se presentan los resultados del programa de educación ambiental para Comités de Agua Potable Rural (CAPR) en el sur de Chile, ejecutado por el Núcleo Científico Milenio Forecos . Las actividades se realizaron en dos etapas; la primera (2003-2004) se centró en que los participantes entendieran el funcionamiento de una cuenca, con énfasis en la capacidad de los bosques de proveer agua en cantidad y calidad. La segunda etapa (2005-2006) además de reforzar el objetivo anterior, contempló la realización de talleres para mejorar la autogestión en CAPR. Como principal resultado destacamos la importancia del programa de para fortalecer las capacidades técnicas de los CAPR, desarrollando una visión más profunda sobre la conservación de servicios ecosistémicos, principalmente los asociados al abastecimiento de agua potable.

Palabras claves: Comités de Agua Potable Rural, educación ambiental, servicios ecosistémicos, Chile.

Environmental education program for rural potable water commitees in the south of chile

Abstract

The results of the environmental education program for Rural Potable Water Committees (CAPR, in Spanish) executed by the Núcleo Científico Milenio Forecos in the south of Chile are presented in this article. The activities were performed in two stages; the first (2003-2004) was centered on making the participants understand how a basin works, emphasizing the capability of forests to provide water in quantity and quality. The second stage (2005-2006), apart from reinforcing the previous objective, contemplated doing workshops to improve self-managing at CAPR. As main result, we highlight the importance of the program to strengthen CAPRs technical capacities, developing a deeper vision about ecosystemical services preservation, mainly of the ones associated to potable water.

Key words: Rural Potable Water Committees, environmental education, ecosystemical services, Chile.

Programa de educação ambiental para comitês de água potável rural no sul do chile

Resumo

Apresentam-se os resultados do programa de educação ambiental para Comitês de Água Potável Rural (CAPR) no sul do Chile, executado pelo Núcleo Científico Forecos1. As atividades foram realizadas em duas etapas; a primeira (2003-2004) estava centrada em que os participantes entenderam o funcionamento duma bacia, com ênfase na capacidade que tem o bosque de fornecer água em quantidade e qualidade. A segunda etapa (2005-2006) além de reforçar o objetivo anterior, contemplou a realização de oficinas para melhorar a autogestão em CAPR. Como principal resultado destacamos a importância do programa para fortalecer as capacidades técnicas dos CAPR, desenvolvendo uma visão mais profunda sobre a conservação de serviços ecossistêmicos, principalmente aqueles associados ao fornecimento de água potável.

Palavras chave: Comitês de Água Potável Rural, educação ambiental, serviços ecossistêmicos, Chile.

Fecha de recepción: 15 de febrero de 2008, Fecha de aceptación: 18 de febrero de 2009

En 1960 la población rural de Chile contaba con menos de 10% de cobertura en agua potable, no existiendo un organismo oficial responsable del abastecimiento (Salazar, 2000). La suscripción en 1964 del primer contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, permitió la implementación del Programa de Agua Potable Rural (Morandé y Doña, 1997). A partir de este año, la cobertura comenzó a ampliarse, llegando en 1970 a cerca del 34% de la población rural concentrada1, y a más del 98,5% (1,5 millones de habitantes) en el año 2000 (Fischer y Serra, 2007).

Desde los inicios del Programa, varias instituciones se han encargado de proveer agua potable en localidades rurales, sin embargo, a partir del año 2002, el desarrollo de nuevos servicios pasó a ser responsabilidad de la Dirección de Obras Hidráulicas (Navarro, Zamorano y Donoso, 2007). A la fecha, el programa ha creado más de 1.450 Comités de Agua Potable Rural (CAPR) y 130 Cooperativas2 y su labor permite el desarrollo de numerosas actividades económicas, como las asociadas al turismo, con impactos sobre un porcentaje mucho mayor de la población nacional (Ministerio de Obras Públicas, 2007).

El éxito del Programa de Agua Potable Rural, se debe principalmente al rol de los CAPR y su eficiente administración del servicio de agua potable, lo que ha permitido replicar esta institucionalidad en todo el país.

No obstante su impacto en el sector rural, los CAPR con frecuencia dependen de la provisión de agua que microcuencas entregan en cantidad y calidad fluctuantes, de acuerdo con el tipo de uso de suelo y variaciones estacionales y climáticas. De esta última consideración, surge la inquietud de educar a las comunidades rurales sobre el adecuado uso de los recursos naturales asociados al abastecimiento hídrico en el sur de Chile.

Conscientes de la oportunidad que los CAPR representan para la conservación y mejoramiento del servicio ecosistémico de provisión de agua para consumo humano y atendiendo al creciente reconocimiento de los propios habitantes rurales del problema de abastecimiento de agua, en el año 2003 un grupo de investigadores de la Universidad Austral de Chile, pertenecientes al Núcleo Científico Milenio (FORECOS), inició un programa de educación ambiental destinado a capacitar y orientar a dirigentes de CAPR de las regiones de Los Ríos y Los Lagos (antigua región de Lagos), respecto del funcionamiento y manejo de microcuencas.

1. Importancia de los bosques templados lluviosos del sur de Chile

La Ecorregión Valdiviana (35°- 48° S) tiene una superficie cercana a las 34,5 millones de ha, distribuidas entre Chile y la ladera oriental de la cordillera de los Andes en Argentina. De esta superficie, el 37% aún está cubierto por bosque nativo en diferentes estados de conservación.

Los bosques templados lluviosos insertos en la Ecorregión han sido consideraros dentro de los 238 ecosistemas con mayor prioridad de conservación en el mundo por la Iniciativa Global 200 debido, entre otras características, a su crítico estado de conservación y alto grado de endemismos (Olson y Dinerstein, 1998).

En Chile, la Ecorregión incluye seis unidades administrativas, entre ellas las regiones de Los Ríos (39º- 40º S) y Los Lagos (40°- 44° S) (Figura 1). Hasta el 2007 ambas unidades formaban la región de Los lagos (39º- 44º S), a partir de este año fue legalmente subdividida, quedando la parte norte como región de Los Ríos y la parte sur como región de Los Lagos.

Actualmente, Chile continúa teniendo importantes pérdidas de bosque nativo debido al inadecuado manejo y conversión a plantaciones forestales de rápido crecimiento y terrenos agrícolas (Nahuelhual et ál., 2007), estimándose tasas anuales de deforestación de 1,1 y 4,5% en el centro sur de Chile entre los años 1975 y 2000 (Echeverría et ál., 2007). En este contexto, surge la necesidad de educar a las poblaciones locales en materias medioambientales, para que realicen un mejor uso de los recursos naturales asociados a los bosques, favoreciendo de esta forma la conservación de los bienes y servicios que los bosques nativos proveen.

2. Educación ambiental, su importancia para la conservación de la naturaleza

Desde la declaración de Estocolmo de 1972, se comenzó a destacar con mayor seriedad la importancia de la educación en cuestiones ambientales a nivel mundial. En ella se establecía que, debía estar dirigida a todas las generaciones, proporcionando las bases para una opinión pública bien informada y con una conducta inspirada en el sentido de la responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana.

Posteriormente, el Seminario Internacional de Educación Ambiental de 1975 instituyó las bases de este tipo de enseñanza, señalando que es necesario Formar una población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevos (Carta de Belgrado, 1975). Dicho seminario destacó la importancia de instaurar relaciones nuevas y productivas entre estudiantes y profesores, entre escuelas y comunidades, y aun entre el sistema educativo y la sociedad en general (Carta de Belgrado).

Actualmente, la educación ambiental es considerada uno de los medios más indicados para el rescate de valores que incluyen el respeto por la diversidad cultural y biológica, fundamental para la conservación y para la convivencia armónica de las diferentes culturas con la naturaleza (Machado, 2002).

Adicionalmente, las áreas naturales son ideales para el aprendizaje a través de la experimentación directa, lo que favorece la incorporación de valores amplios, pudiéndose así despertar un mayor interés y motivación en cuanto a compromiso y participación alrededor de cambios que reflejen la integración de las poblaciones locales con la naturaleza (Machado, 2002).

3. Comités de agua potable rural en Chile

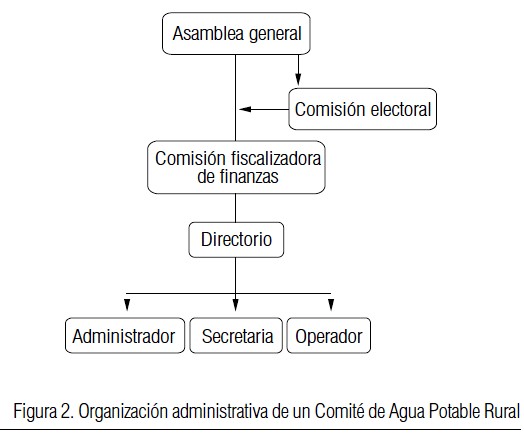

Los CAPR son organizaciones comunitarias que se rigen por la Ley de Juntas de Vecinos, cuyo texto actualizado se fijó a través del Decreto Nº 58 de 1997 del Ministerio del Interior de Chile. Estas organizaciones sin fines de lucro, cuentan con personalidad jurídica y sus socios ingresan y participan de forma voluntaria (Ministerio de Obras Públicas, 2007). Dentro de las funciones de un CAPR está la definición de tarifas de agua y administración de la infraestructura, con el fin de financiar los costos de operación y mantención a través de las tarifas pagadas por los usuarios que son también miembros del CAPR (Morandé y Doña, 1997). Para su buen funcionamiento, todo CAPR cuenta con su Estatuto y Reglamento, dependiendo legal y administrativamente del Ministerio del Interior, por medio de la Dirección de Obras Hidráulicas y los municipios respectivos (Ministerio de Obras Públicas, 2007). Su estructura organizativa se muestra en la Figura 2.

La Asamblea General es la principal autoridad del CAPR y está compuesta por todos los usuarios. La Comisión Electoral tiene a su cargo la organización y dirección de las elecciones internas del CAPR mientras que la Comisión Fiscalizadora de Finanzas se encarga de revisar las cuentas e informar a la Asamblea General sobre el balance, inventario y contabilidad. Los miembros de ambas entidades son elegidos por la Asamblea General.

El Directorio tiene a su cargo la administración del CAPR y el servicio de agua potable, y está conformado por una directiva que puede ser reelecta inmediatamente después de finalizado su período. Esta forma de organización no tiene par en el sector urbano en Chile, donde el abastecimiento de agua está a cargo de empresas sanitarias privadas, que fijan sus tarifas con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, sin participación alguna de los consumidores del servicio.

Específicamente, las regiones de Los Ríos y Los Lagos cuentan con 174 CAPR, que abastecen a 143.381 habitantes, correspondiendo al 42,3% de la población rural de ambas regiones (Navarro, Zamorano y Donoso, 2007). Sin embargo, la mayor demanda por agua potable en sectores rurales, asociada al aumento poblacional y del turismo que se concentra en los meses de verano, sumada a la alteración y destrucción de las cuencas, amenazan la provisión de agua desde cursos superficiales en todo Chile. Este escenario plantea importantes desafíos para los CAPR, no solo en la administración del servicio, sino en el manejo integral de sus microcuencas abastecedoras.

4. Agua, un servicio ecosistémico vital

Cuencas saludables entregan valiosos servicios a la sociedad, incluyendo la provisión y purificación del agua que es considerado uno de los servicios ecosistémicos más importantes a nivel global. El crecimiento de la población y las presiones del desarrollo han llevado al rápido cambio en el uso de suelo de las cuencas con la consecuente pérdida de servicios ecosistémicos. Esto a su vez impone riesgos sobre la calidad y compromete el abastecimiento y costo del agua para el consumo humano (Postel y Thompson, 2005).

Gran proporción del agua que está disponible para la población mundial y que se usa como agua potable, proviene de los sumideros que se encuentran en los bosques nativos o artificiales, existiendo una clara relación entre el bosque y la calidad de agua que ellos proveen, representando una pieza fundamental en el desarrollo del manejo integrado de los recursos hídricos (Dudley y Stolton, 2003).

En Chile para los bosques de la Ecorregión Valdiviana, los resultados de estudios hidrológicos muestran que la sustitución del bosque nativo por plantaciones exóticas disminuye el rendimiento hídrico de una cuenca (Oyarzun, Nahuelhual y Núñez, 2005).

Frente al escenario de rápida perdida de servicios ambientales, la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) identificó varias acciones para mejorar la provisión de tales servicios. Entre ellas se destacan las siguientes:

- Aumentar las capacidades humanas e institucionales para evaluar las consecuencias de la alteración de los ecosistemas sobre el bienestar humano.

- Usar todas las formas relevantes de conocimiento e información en la evaluación y toma de decisiones, incluyendo el conocimiento y experiencia tradicional.

- Mejorar la comunicación y educación respecto del manejo y uso sustentable de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos.

- Empoderar a los actores locales, particularmente a aquellos grupos dependientes de los servicios ecosistémicos, incluyendo mujeres, jóvenes y comunidades indígenas.

En este contexto, los CAPR pueden jugar un rol protagónico en la conservación del agua en cantidad y calidad, al ser las organizaciones que se encargan de administrar el recurso hídrico en sectores rurales, funcionando como pequeñas empresas abastecedoras a lo largo de todo Chile (Fischer y Serra, 2007).

Sin embargo, los miembros y dirigentes de los CAPR, muchas veces no cuentan con los conocimientos necesarios para abordar la complejidad de las interrelaciones de un ecosistema, lo cual se traduce en decisiones de manejo de las microcuencas que no siempre son las más apropiadas para la mantención del balance hídrico y por consiguiente la conservación de este vital servicio ecosistémico. Igualmente, ellos carecen en muchos casos de las capacidades para captar recursos financieros, que puedan ser dirigidos al mejoramiento de la gestión de los recursos naturales involucrados en el abastecimiento de agua potable.

5. Formando capacidades con los CAPR en el sur de Chile

El programa de educación ambiental iniciado por FORECOS, contó con el apoyo financiero de la Iniciativa Científica Milenio, del Ministerio de Planificación de Chile y fueron impartidas por académicos, estudiantes de postgrado y profesionales pertenecientes a FORECOS, especialistas en diferentes disciplinas vinculadas a los recursos naturales.

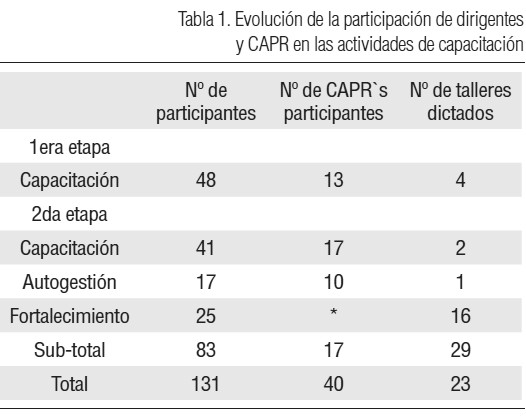

Las actividades se concentraron en 2 etapas (Tabla 1). La primera, desarrollada entre 2003 y 2004, convocó a 48 dirigentes de CAPR y contempló la realización de un taller titulado Conocer el bosque para producir agua. Este taller, dictado en cuatro lugares de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, tuvo como principal objetivo dar a conocer el funcionamiento de una cuenca, con especial énfasis en la capacidad de los bosques de proveer servicios ecosistémicos hídricos.

Específicamente, se abordaron las relaciones entre el funcionamiento de una cuenca hidrográfica y el manejo y tipo de cobertura de suelo, destacando la importancia de ésta para la regulación de la disponibilidad de agua de calidad. Los principales temas tratados fueron los siguientes:

- Estado de conservación del bosque nativo en Chile.

- Valores económicos del bosque nativo.

- Funcionamiento de una cuenca hidrográfica.

- Manejo forestal.

- Bosque nativo y vida acuática.

Con el objetivo de que los dirigentes conocieran una experiencia de abastecimiento a mayor escala, el taller también contempló una visita a la planta de agua potable y cuenca de Llancahue (ubicada 8 km al sur de Valdivia), que abastece de agua a la ciudad de Valdivia, capital de la región de Los Ríos, por medio de la empresa sanitaria Aguas Décimas.

La segunda etapa, desarrollada entre 2005 y 2006, además de reforzar los conocimientos adquiridos en la primera etapa, contempló talleres orientados a promover la autogestión, entregando nociones generales sobre la elaboración y presentación de perfiles de proyectos productivos y de interés social. Las actividades de esta segunda etapa fueron impartidas en tres fases, como se indica en la Tabla 1.

Los talleres (teórico-prácticos) de la fase de Capacitación contemplaron una visita al vivero de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, región de Los Ríos (Fotografía 1), para conocer técnicas de propagación y establecimiento de especies nativas con potencial para restaurar áreas degradadas.

Además, y con el objetivo de conocer y contrastar experiencias, se invitó a dirigentes de CAPR de la región del Bio-Bio (36º00 y 38º30), donde el abastecimiento de agua potable en algunos sectores se encuentra en riesgo debido principalmente a la deforestación y expansión de plantaciones forestales de especies exóticas de rápido crecimiento altamente consumidoras de agua, de acuerdo a lo expuesto por los propios dirigentes. Los contenidos de este taller fueron los mismos que en la primera etapa.

Una segunda fase de Autogestión tuvo como tema central, profundizar en la preparación de proyectos y la entrega de información respecto de fondos de cooperación para el desarrollo de comunidades rurales. El taller titulado Preparación de proyectos para Comités de Agua Potable Rural: La búsqueda de financiamiento, contempló el desarrollo de un ejercicio donde cada CAPR identificó sus necesidades y las plasmó en un perfil de proyecto. De esta forma, cada dirigente fue capaz de abordar y discutir con el resto de los participantes, las oportunidades de su localidad, definiendo los objetivos y lineamientos estratégicos que permitieran diseñar y postular un proyecto para su comunidad.

Los principales temas de este taller fueron:

- La necesidad de la planificación y la autogestión en comunidades rurales.

- Componentes de un proyecto y tipos de proyectos.

- Principales fuentes de financiamiento y sus requisitos de postulación.

Finalmente, la fase de Fortalecimiento se focalizó en el seguimiento y apoyo individual a cada CAPR a través de visitas, reuniones, revisiones de proyectos y otras actividades tendientes a concretar la postulación a fondos concursables.

6. Principales resultados de una experiencia exitosa

En la Tabla 1 se observa el importante aumento en el número de participantes durante la segunda etapa del programa de educación ambiental (2005- 2006) que alcanza un incremento cercano al 50%. Los CAPR participantes en la primera etapa provenían principalmente de las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Esta convocatoria se amplió durante la segunda etapa a CAPR de la región del Bio-Bio, proveniente de zonas de extrema escasez de agua. Esta evolución refleja el creciente interés de los dirigentes por educarse en el ámbito del manejo de cuencas hidrográficas, característica que también se comenta en el informe de Morandé y Doña (1997), quienes aseguran que una vez que los usuarios comprueban los beneficios de tener agua potable de calidad, están dispuestos a asegurar los recursos necesarios para su mantenimiento y operación.

Uno de los resultados más importantes y concretos del programa de educación ambiental, fue la postulación de dos proyectos al Fondo de Protección Ambiental 2006 (FPA) otorgado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), presentados por los CAPR de Mehuín y Curiñanco, localidades ubicadas en la costa de la Provincia de Valdivia, región de los Ríos, donde los bosques han sido históricamente intervenidos para la extracción de leña y carbón o reemplazado por plantación de especies exóticas establecidas mayoritariamente por empresas forestales. Ambas propuestas tuvieron como principal objetivo, realizar actividades de restauración en las cuencas abastecedoras de agua y se concretaron después de un proceso que involucró el conocimiento detallado de las cuencas y el diálogo y negociación con los propietarios de los terrenos, en el desarrollo de un plan participativo de restauración y manejo sustentable de las microcuencas.

A pesar de su relevancia y calidad, ninguna de las propuestas fue adjudicada, situación que ha generado incertidumbre respecto del potencial de los CAPR para acceder a instrumentos ofrecidos por el Estado. Esta situación evidencia el carácter productivo de los actuales instrumentos de fomento, existiendo muy pocas fuentes de financiamiento estatal que promuevan el manejo de los recursos naturales, y menos aún que tengan un énfasis en la producción de servicios ecosistémicos.

Por otra parte, si bien los CAPR son considerados organizaciones sociales de base, funcionan como pequeñas empresas privadas, lo que suele dificultar su acceso a instrumentos en el sector rural como los ofrecidos por CONAMA, el Instituto de Desarrollo Agropecuario o los municipios respectivos.

7. Consideraciones finales

Después de cuatro años de trabajo con CAPR principalmente de las regiones de Los Ríos Y Los Lagos, destacamos el potencial que estas organizaciones locales tienen para la conservación del bosque nativo y el agua en sectores rurales, si se les educa apropiadamente en este ámbito. Esta afirmación se basa en que:

- Los CAPR son las organizaciones rurales de base mejor organizadas del territorio.

- Los directivos del CAPR son los mismos usuarios del servicio de agua potable rural, por lo tanto el empoderamiento de los actores locales surge de manera espontánea.

- Los CAPR gestionan y administran sus propios recursos físicos y financieros, característica que les confiere una mayor capacidad de gestión y toma de decisiones.

- Existe un creciente interés de los directivos por educarse en temas de manejo y restauración de cuencas, producto de un escenario de mayor necesidad de agua.

La gestión integral del recurso hídrico en Chile y el mundo, es uno de los mayores retos ambientales, que espera lograr un balance entre las prioridades de crecimiento económico, disminución de la pobreza rural y conservación del recurso. Esta situación ha llevado a la proliferación de esquemas de manejo y utilización. Sin embargo, la gran mayoría de ellos siguen viendo el problema del agua de manera independiente a la gestión misma de los ecosistemas donde estos ocurren.

Por el contrario, los avances en la gestión ambiental, que permitirán la conservación del agua y otros servicios ecosistémicos, solo se lograrán si la sociedad involucrada en la administración de los recursos naturales, conoce y entiende los alcances de sus acciones, pudiendo de esta forma tomar las mejores decisiones de intervención para cada ecosistema en particular. En este contexto, el empoderamiento de los CAPR a partir de programas de educación ambiental, ofrece la posibilidad de abordar esta temática de una manera integral, reconociendo el papel que cumple el agua en los ecosistemas de los cuales fluye, y en asociar su gestión al manejo local de los mismos.

La educación ambiental puede jugar un rol protagónico en el adecuado uso de los recursos naturales, al ser la herramienta central con que cuentan las universidades y centros de investigación para acercar sus conocimientos y experiencias a la sociedad civil, construyendo un vínculo clave para el mejor entendimiento de los ecosistemas, por parte de los individuos que disfrutan y viven de ellos.

Notas

* Docentes e investigadores de la Universidad Austral de Chile, Instituto de Economía Agraria. Valdivia Región de los Ríos Chile.

1 FORECOS es un Núcleo de Investigación de la Universidad Austral de Chile (Actualmente Fundación), en Valdivia, región de los Ríos, financiado por la Iniciativa Científica Milenio del Ministerio de Planificación de Chile, dedicado al estudio de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques nativos del sur de Chile.

2 Población rural concentrada es una definición que abarca asentamientos entre 150 y 3.000 habitantes, con una densidad de al menos 15 casas por km de calle o camino.

3 Un comité de agua potable rural puede transformarse en una cooperativa cuando desea potenciar las capacidades de autogestión de su comunidad.

Bibliografía

1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. (1972). Declaración de Estocolmo. Recuperado el 9 de marzo de 2009 en http://www.miliarium.com/Proyectos/Agenda21/Memoria/Estocolmo.pdf. [ Links ]

2. Carta de Belgrado. (1975). Seminario Internacional de Educación Ambiental. Recuperado el 9 de marzo de 2009 en http://www.jmarcano.com/educa/docs/belgrado.html. [ Links ]

3. Dudley, Nigel y Stolton, Sue. (2003). Running pure: the importance of forest protected areas to drinking water. World Bank in alliance with World Wild Foundation for forest conservation and sustainable use. United Kingdom. [ Links ]

4. Echeverría, Cristian; Coomes, David; Salas, Javier; Rey-Benayas, José María; Lara, Antonio y Newton, Adrián (2007). Rapid deforestation and fragmentation of Chilean Temperate Forests. Biological Conservation, 130, 481-494. [ Links ]

5. Fischer, Ronald y Serra, Pablo. (2007). Efectos de la Privatización de Servicios Públicos en Chile. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, DC. [ Links ]

6. Machado, Susana. (2002). La importancia de la educación ambiental en la protección de la biodiversidad de Brasil. Recuperado el 9 de marzo de 2009 en http://www.mre.gov.br/dc/espanol/textos/revistaesp9-mat7.pdf. [ Links ]

7. Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems and Human Well-being: Opportunities and Challenges for Business and Industry. World Resources Institute. Washington, DC. [ Links ]

8. Ministerio de Obras Públicas. (2007). Manual: aspectos organizacionales de un Comité de Agua Potable Rural. Departamento de Obras Sanitarias, Dirección de Obras Hidráulicas. Recuperado el 6 de enero de 2008 en http://www.aprchile.cl/pdfs/Claves_de_la_Organizacion.pdf. [ Links ]

9. Morandé, Felipe y Doña, Juan. (1997). Los servicios de agua potable en Chile: condiciones, institucionalidad y aspectos de economía política. Banco Interamericano de Desarrollo. Documento de trabajo R-308. Washington, DC. [ Links ]

10. Nahuelhual, Laura; Donoso, Pablo; Lara, Antonio; Núñez, Daisy; Oyarzun, Carlos y Neira, Eduardo. (2007). Valuing ecosystem services of Chilean temperate rainforests. Environmental, Development and Sustainability, 9, 481-499. [ Links ]

11. Navarro, Patricio. Zamorano, Humberto y Donoso, Guillermo. (Junio de 2007). Informe final de evaluación programa de agua potable rural. Ministerio de obras públicas. Recuperado el 5 de enero de 2008 en http://geminis.dipres.cl/virlib/docs/Gestion/2007/doc21-315-2007816_04INFORME.pdf. [ Links ]

12. Olson, David y Dinerstein, Eric. (1998). The Global 200: A Representation Approach to Conserving the Earth`s Most Biologically Valuable Ecoregions. Conservation Biology, 12(3), 502-515. [ Links ]

13. Oyarzún, Carlos. Nahuelhual, Laura y Núñez, Daisy. (2005). Los servicios ecosistémicos del bosque templado lluvioso: producción de agua y su valoración económica. Ambiente y Desarrollo, 1, 88-95. [ Links ]

14. Postel, Sandra y Thompson, Barton. (2005). Watershed protection: Capturing the benefits of natures water supply services. Natural Resources Forum, 29(2), 98-108. [ Links ]

15. Salazar, Carlos. (2000). El Sector Sanitario en Chile: Experiencias y Resultados. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, DC. [ Links ]